殷浩的悲剧

2018-05-09张晓政

张晓政

每个人都该有远大的理想和志向,但在实现理想的过程中却不能不顾条件地蛮干硬干,更不能在没有认清自己的情况下执意为之。正如《论语·季氏》中说:“陈力就列,不能者止。”有时候懂舍得、会放手也是一种智慧。同样,他人的期许固然是一种鼓励,但却没有必要为此背上沉重的包袱;压抑本真,就会活得很累很辛苦。这就是我们从殷浩一生的际遇中获得的警鉴和感悟。

在魏晋时期众多的名士中,殷浩不算最突出的,然而,他在当时所获得的评价,却可以说是最高的,甚至在整个中国历史上也是屈指可数的。

殷浩,字渊源(因唐人避高祖李渊讳,故《晋书》改为“深源”),出身于陈郡殷氏,与王、谢、桓、庾等世家大族相比,其出身不算显赫。《晋书·殷浩传》记载,殷浩“识度清远,弱冠有美名”,尤其擅长解喻《老子》《易经》,因此“为风流谈论者所宗”。就是说他年纪轻轻就负有盛名,受人推崇,在众多玄学名家中亦不遑多让。有人曾经问过殷浩:“梦见棺材预示着要做官,梦见粪土预示着要发财,这是为什么呢?”殷浩回答:“官位本是臭腐,钱财原为粪土,所以梦见这两物而升官发财,又有何奇!”此言一出,时人皆深表叹服,以为至理名言。

或许是因为这番对答过于著名,殷浩虽然名声在外,但似乎志不在官,他忠实地践行着自己视官位金钱如粪土的理念。朝廷几次征召,他都坚辞不就;征西将军庾亮、安西将军庾翼接连为其加官进职,他也始终称病不出,隐居山林几近十年。就这样,他辞的官越高,名气就越大,神秘感也就越多,甚至被人比作管仲和诸葛亮。名士王濛、谢尚专程登门探视,想通过他的进退取舍来预测江东兴亡,当猜度他确有避世之心时,相互叹息道:“深(渊)源不起,当如苍生何!”意思是殷浩再不出山,天下苍生可如何是好啊!

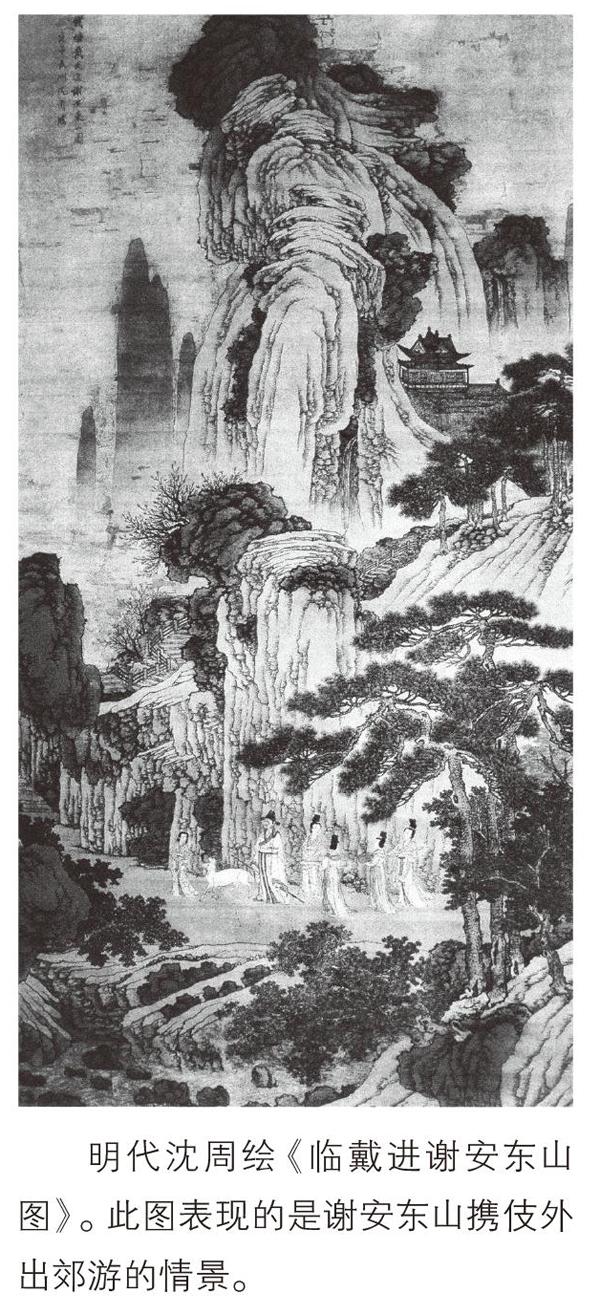

“深(渊)源不起,当如苍生何”,历史上得到这样高评价的人,除了殷浩,可能只有后来的谢安了。谢安高卧东山时,人们也是争相传颂:“安石(谢安字安石)不肯出,将如苍生何!”不过,与殷浩相比,至少在仕途起点上,谢安是远远不如了。永和二年(346),殷浩终于接受朝廷征召,出任建武将军、扬州刺史,坐镇一方。相比之下,谢安出仕之初,仅担任征西大将军桓温帳下司马一职,被人揶揄地取笑“处则为远志,出则为小草”,甚至“安石不肯出,将如苍生何”一句也被赋予了反讽的味道。此外,在《三国演义》中,刘备三顾茅庐请诸葛亮出山时也曾说过:“先生不出,如苍生何!”不过,这句话在《三国志》中并没有出现,应该只是小说家言罢了,但评语之隆崇亦可见一斑。

当然,殷浩之所以一出仕便获得如此高位,与当时的政局有莫大关系。时值晋穆帝永和年间,拥兵在外的桓温羽翼渐丰,不服朝廷节制。由于晋穆帝年幼,朝政由何充主持,何充死后,又由司马昱(后被桓温所立,即简文帝,形同傀儡,忧愤而卒)执掌。司马昱为牵制桓温,有意引揽名望正隆的殷浩与之相抗衡。因此,殷浩刚一出仕,便迅速进入了朝廷中枢。

殷浩出仕的这一年,桓温不等朝廷命令,率军伐蜀,并迅速平定成汉政权。之后,他挟胜兵之势,屡次上书要求北伐。永和五年(349),北方因后赵石虎之死陷入混乱,桓温加紧催迫朝廷北伐。为遏制桓温坐大之势,朝廷决定由殷浩主持北伐,并于永和六年任其为中军将军、假节、都督扬豫徐兖青五州诸军事。永和八年,在经历了多年内部纷争之后,殷浩终于领兵开始了北伐

征程。

东晋一百余年的历史,尽管偏安一隅,但从祖逖起至刘裕代晋建宋,亦经历了多次北伐。然而,由于内部争权,加之势不如人,几次北伐尽管取得过局部胜利,但最终都以失败告终。殷浩这次北伐,同样是在内有掣肘、外生不测的情形下仓促进行的。在接连遭受严重军事失利之后,殷浩不得不于永和九年(353)匆匆结束了北伐,吞下了又一次北伐失败的苦果。

殷浩北伐的失败,对于当时南北分治的格局,或许没有太大影响;但对于殷浩本人,却是致命性的打击。北伐才失败,桓温立即向朝廷上书,历数殷浩“侵官离局,高下在心”“虚生狡说,疑误朝听”等行状,更说他辜负重托,以北伐为名,“外声进讨,内求苟免”“生长乱阶,自浩始也”,致使“神怒人怨,众之所弃,倾危之忧,将及社稷”。总之,殷浩俨然成了祸国殃民、极恶不赦的罪人。因此,纵使不能诛之而后快,也必须将其贬斥流放,“以宣诫于将来”。在桓温的步步紧逼之下,朝廷不得不将殷浩废为庶人,并流放至东阳郡信安县(今浙江衢州)。而殷浩也在两年之后即永和十二年(356)郁郁而终。

从永和二年(346)出仕到永和十年(354)被贬,殷浩在政治舞台上只活跃了八年时间。他的政治生命虽已结束,但名士风度却仍要保持。殷浩被贬后,心虽“愁怨”,却“不假辞色”,脸上看不出有什么波澜变化,只是常常用手在空中书划“咄咄怪事”四字。这也是“咄咄怪事”这一成语的由来。只不过,殷浩心中这份“愁怨”,恐怕只有他自己最清楚,也只有他自己才能承受。殷浩的外甥韩伯曾陪伴殷浩到流放之地,一年后韩伯辞行之日,殷浩送他到江边,眼望滔滔江水,殷浩情不自禁地念出西晋曹摅的诗句:“富贵他人合,贫贱亲戚离。”吟罢,潸然泪下,泣不成声。

事实上,不论是从前的刻意压制也好,还是如今心态已发生巨变也罢,殷浩对于仕途的牵挂可能比旁人甚至自己所意识到的还要强烈。殷浩被贬后,曾经同他势如水火的对手桓温似乎也有些于心不忍了,他向谋士郗超说:“殷浩这个人,德行言谈还是颇有可取之处的,如果让其担任尚书令或仆射,亦足以为百官楷模。可惜朝廷用非其才,才导致如今的结局。”不仅如此,桓温还写信给殷浩,表示有意让其出任尚书令。否极而泰来,乍落而忽起,桓温的信无疑在殷浩心中掀起了汹涌波澜。殷浩迅速回信,“欣然许焉”。但或许是心情太过复杂与忐忑,殷浩对于自己写的这封回信是一万个不放心,总担心其中有什么纰漏或不妥,于是将信折好又拆开,拆开又折好,这样反反复复几十回,等他终于如释重负地将信发出,却竟然忘了将回信放进信封内。而另一边,一直等待回音的桓温发现自己收到的竟是一个空信封,自是怒不可遏,从此与殷浩断绝往来。围绕两人之间的种种恩怨,也自此划上

了句号。

殷浩的失败,使北伐这面大旗最终还是落到了桓温手中。殷浩本人也只在历史长河中留下一阵微小的涟漪。这时候我们再回过头来看“深(渊)源不起,当如苍生何”这句话,仿佛成了殷浩悲剧人生的一个反讽注脚。

殷浩的悲剧,最根本的就是不能够正确认识自己。“深(渊)源不起,当如苍生何”这个评语诚然超凡绝伦,但在当时,却可能不过是极度夸张的奉谀之辞罢了。如今人们谈论魏晋风度,想到的往往是丰神俊逸的风姿、羽扇纶巾的优雅、高谈阔论的潇洒,以及扪虱而谈的豪迈,但不能忽视的是,当时也是“礼崩乐坏”的年代,很多放浪不羁甚至惊世骇俗的举动,也被抹上了一层名士的油彩。“竹林七贤”中的刘伶、王戎、阮咸自不必说,就说殷浩的父亲殷羡,他任豫章郡太守时,有一次人们托他捎信,他行到江边,昂然说道:“沉者自沉,浮者自浮,我殷洪乔(殷羡字洪乔)怎能做个送信人!”竟将百余封书信尽沉江底。如此恶劣行径,竟还被人嗟叹“其资性介立如此”,意即耿直刚介、卓然不群。同样,当时对人物的点评,也往往随意发挥、尽情挥洒,反正是什么词好就用什么词,怎么好听就怎么说。在这种情形下,殷浩得到至高无上的评价,也就不足为奇了。

可惜的是,殷浩本人却未能意识到这个问题。“深(渊)源不起,当如苍生何”这顶帽子固然过于沉重,但事实证明,殷浩本人也没有将帅之才,因此,当殷浩接受并担当起北伐重任的时候,其悲剧结局也就可想而知了。更让人唏嘘的是,尽管遭遇了巨大的失败与耻辱,殷浩仍要竭力维持自己的名士风度,纵使内心痛苦无比,在人前人后也不能有丝毫展现,只有實在无法抑制自己感情的时候才宣泄一二。如果说之前这顶沉重的帽子是别人给他戴上的,到后来,他却用双手紧紧地拉住帽带,不愿、不能也不敢松手。这种戴着面具做人的痛楚,内心深处的无限焦灼和焦虑,只有他自己最清楚了。殷浩北伐的失败,与当时的时代和环境有很大关系,但他的郁郁而终,却不能不说是自己造成的。

人当然应该有远大的理想和志向,就像殷浩也一直将挥师北上、收复中原视为己任。然而,在实现理想的过程中不能不顾条件地蛮干硬干,更不能在没有认清自己的情况下执意为之。退一步说,个人得失成败是小事,耽误了事业、延误了大局却不是一句交学费、重新来过就可以解脱的。人当然要尽自己所能去努力,但有时候懂舍得、会放手也是一种智慧。正如《论语·季氏》中说:“陈力就列,不能者止。”同样,他人的期许固然是一种鼓励,但却没有必要为此背上沉重的包袱。魏晋的名士风度中有一点是强调率性地活着,一辈子以名士自许的殷浩恰恰忘记了这一点,他背负着自己所不能承受的过高评价与自我期许,压抑本真,刻意为之,活得很累很辛苦,也使自己的人生成为了悲剧。如果说从殷浩的际遇中能让我们获得什么警鉴和感悟,恐怕就是这些吧。