“此钱非彼钱”:拆迁冲击下的家庭消费

2018-04-29袁微黄蓉

袁微 黄蓉

内容提要:房屋拆迁事件在快速发展的国家极为普遍,但其对于当事家庭经济行为产生影响的认识还不能仅仅停留在一般经验感知的层面,其作用机理、影响因素需要深入分析,作用效果也需要检验,以利于指导、引导家庭合理管理相关财富,也为政府部门的相关工作提供理论参考,促进社会和谐、稳定发展。因此,基于心理账户和资源保存理论,本文利用2011年《中国家庭金融调查》微观数据,实证考察房屋拆迁对家庭消费的影响机制。在排除样本自选择问题的基础上,经实证检验得到的稳健研究结果表明:房屋拆迁显著提高家庭的消费,即拆迁家庭的消费显著高于非拆迁家庭。但是,该影响作用不仅受到家庭财富的显著正向调节,而且受到健康状况的显著正向调节。进一步的异质性研究表明:相对于非拆迁家庭,房屋拆迁显著提高有房拆迁家庭的消费,却并未显著提高无房拆迁家庭的消费。

关键词:房屋拆迁;家庭消费;家庭财富;健康状况;心理账户;资源保存理论

中图分类号:F0632 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2018)03-0067-09

收稿日期:2017-12-27

作者简介:袁微(1990-),女,湖南永州人,上海财经大学商学院博士研究生,研究方向:消费者行为学;黄蓉(1973-),女,长沙人,上海财经大学商学院副教授,博士生导师,管理学博士,研究方向:消费者行为学。

基金项目:国家自然科学基金项目,项目编号:71472115;上海财经大学研究生创新基金项目,项目编号:2017110403。

随着城市化快速发展,不断增加的城市建设用地需求使得房屋拆迁数量和规模变得越来越大。房屋拆迁是否会影响家庭消费?其影响机制是什么?厘清房屋拆迁下的经济冲击对家庭消费的影响及影响机制,不仅有助于深化理解家庭消费行为,而且能为政府部门制定消费政策或企业制定市场战略提供理论支撑。因此,本文以经济学、社会学和心理学相融合的视角,基于心理账户和资源保存理论,利用2011年《中国家庭金融调查》微观数据,探讨房屋拆迁对家庭消费的影响及影响机制。

一、理论分析与研究假设

(一)、房屋拆迁与家庭消费

心理账户(Mental Account)是个体和家庭在进行经济决策时,从心理上对财富的来源和支付方式进行编码、记录、分类和估价的心理认知过程(李爱梅等,2014)。它对来源方式不同的金钱赋予不同估价,使个体心中产生“此钱非彼钱”感受(Sonan & Cheema,2001),从而影响个体理性决策。Ran(1999)依据金钱来源方式,将心理账户划分为意外收入和固定收入两类。固定收入是个体劳动所得,它“来之不易”,实属意料之中的收入;相反,意外收入是个体非劳动所得,它更贴近于“不劳而获”,实属意料之外的收入(Ran,1999)。由于二者在个体付出的努力程度和获取难度两方面存在显著差异,所以个体往往对“来之不易”的固定收入估价更高,而对“不劳而获”的意外收入估价更低(李爱梅等,2007),即“此钱非彼钱”。

Hobfoll(1989)提出资源保存理论(Conservation of Resources theory, COR),将资源界定为“那些对个体有价值的东西,或能为个体带来这些有价值的东西的方式”。他认为,越珍贵的资源获得的难度就越大,个体对其损失就越为敏感。资源保存理论假设:个体总倾向于努力维持、保护或构建那些自身认为珍贵的资源,而这些资源潜在或实际的损失对个体而言是一种威胁。固定收入“来之不易”,它在个体心中拥有较高感知价值;对个体而言,固定收入实属珍贵资源,个体对其损失极为敏感。相反,意外收入贴近“不劳而获”,它在个体心中拥有较低感知价值;对个体而言,意外收入实属非珍贵资源,对其损失敏感度低。个体倾向于将固定收入用于储蓄,将意外收入用于消费;在消费过程中,个体用意外收入进行消费时表现更为随意,用固定收入进行消费时表现更为谨慎(李爱梅等,2014)。

拆迁家庭和非拆迁家庭在金钱来源方式上具有差异性。非拆迁家庭金钱来源方式主要是固定收入,而拆迁家庭金钱来源方式除固定收入还有意外收入(指拆迁补偿金)。非拆迁家庭倾向于将珍贵资源固定收入用于储蓄;相反,拆迁家庭倾向于将非珍贵资源意外收入用于消费。因此,本文提出第一个假设:

假设1:房屋拆迁显著提高家庭消费。

(二)房屋拆遷、家庭财富与家庭消费

当个体资源丰富时,则不易于被资源损失攻击,并且获取资源的能力表现更强;相反,当个体资源匮乏时,则易于遭受资源损失引发的压力,并且此压力会加速资源损失(Dohrenwend,1978)。财富属于能源性资源,它是能帮助个体获取物质性资源、条件性资源和人格特质资源①的一种重要且较为特殊的资源(Lee & Ashforth,1996)。消费是一种变相的财富损失。当个体拥有较多财富时,则个体不惧怕财富遭受损失,并且对财富损失持有较高心理承受能力;相反,当个体拥有较少财富时,则个体惧怕财富遭受损失,并且对财富损失持有较低心理承受能力。由此类推,在消费过程中,家庭拥有越多财富,其越不易于受到财富损失的约束,其更倾向于将更多财富用于消费;相反,家庭拥有越少财富,其越易于受到财富损失的约束,其更倾向于将更少财富用于消费。由此可见,家庭财富对家庭消费存在显著正向影响(Dynan & Maki,2001;张大永和曹红,2012)。

通常而言,经历房屋拆迁的家庭可以获得一笔较为可观的拆迁补偿额②。在其他条件一致的情况下③,经历过房屋拆迁的家庭(即拆迁家庭)在财富拥有量方面显著高于没有经历过房屋拆迁的家庭(即非拆迁家庭)。本文提出第二个假设:

假设2:家庭财富在房屋拆迁与家庭消费关系中起显著正向调节作用。

(三)房屋拆迁、健康状况与家庭消费

健康与财富之间的关系可以表述为三种情况:第一种情况,健康状况变化影响财富量变化;第二种情况,财富量变化影响健康状况;第三种情况,其他因素同时影响健康状况和财富量(吴卫星等,2011)④。Michaud & Soest(2008)实证研究发现,健康状况显著影响财富量,但是财富量对健康状况影响不显著。Rosen & Wu(2004)指出,健康状况影响家庭消费。对于健康状况、财富量和家庭消费三者的关系,Berkowitz & Qiu(2006)通过实证研究揭示,健康状况和家庭消费之间并无直接联系,但是健康状况可以通过影响财富拥有量间接对家庭消费产生影响。由此可见,健康状况影响家庭消费依赖于家庭财富状况(何兴强和史卫,2014)。

Kadiyala等(2011)通过对面板数据进行研究发现,家庭主要成员的死亡不仅显著负向影响家庭消费水平,而且显著负向影响家庭消费结构,并且其负效应在贫困家庭消费上体现更为明显。除此之外,还有众多学者研究发现健康冲击对家庭消费存在显著负向影响(Wagstaff,2005; Islam & Maitra,2012)。为保存财富量以应对健康冲击,家庭倾向于降低消费。但是在降低消费的倾向性方面,财富量丰富的家庭显著低于财富量匮乏的家庭。鉴于在其他条件一致的情况下,拆迁家庭要比非拆迁家庭拥有更为丰富的财富。因此,为保存财富量以应对健康冲击,在降低消费的倾向性方面,财富量相对较多的拆迁家庭明显低于财富量相对较少的非拆迁家庭。本文提出第三个假设:

假设3:健康状况在房屋拆迁与家庭消费关系中起显著正向调节作用。

二、数据描述、变量定义和模型设定

(一)数据来源

本文使用的数据来源于2011年《中国家庭金融调查》(China Household Finance Survey, 简称CHFS)⑤。CHFS(2011)是由西南财经大學中国家庭金融调查与研究中心组织调研,它以随机抽样的方法访问被调查者,被调查者的足迹遍布全国25个省(自治区、直辖市)、80个县和320个社区。本文从该调查中提取有关房屋拆迁、家庭消费、16-69岁的户主特征⑥、家庭特征以及家庭所在地区等信息,通过数据整理最终得到6000余份样本。

(二)变量定义和数据处理

1.被解释变量的说明

家庭消费是本文设置的被解释变量。本文用CHFS(2011)问卷调查中的消费性支出(单位:万元)衡量家庭消费。其中消费性支出主要包含伙食费、住房租金、家政服务费、教育培训费、和衣着饰品费等消费。

2.核心解释变量的说明

本文选取的核心解释变量是房屋拆迁。本文将CHFS(2011)问卷调查中经历过房屋拆迁的家庭视为拆迁家庭,并对其赋值为1;相反,将CHFS(2011)问卷调查中未经历过房屋拆迁的家庭视为非拆迁家庭,并对其赋值为0。

3.调节变量的说明

本文选取的调节变量有两个,它们分别是家庭财富和健康状况。其中,家庭财富主要包含金融和非金融资产两部分,本文将家庭财富加1后,再取自然对数。对于健康状况的界定,本文参照吴卫星等人(2011)做法,将户主健康状况为“非常不好”、“较差”的界定为健康状况不好,并赋值为1;相反,将户主健康状况为“一般”、“好”和“非常好”的界定为健康状况良好,并赋值为0。

4.控制变量的说明

在借鉴以往文献的基础上(例如,白重恩等,2012;颜色和朱国钟,2013;雷潇雨和龚六堂,2014),本文主要设置如下控制变量:

(1)家庭收入。包含工资收入、转移性收入和其他收入等。本文将家庭收入加1后,再取自然对数。

(2)房子数量。指家庭拥有产权房屋的具体数量。若家庭不拥有产权房屋,则被赋值为0。

(3)户主性别。若户主为男性,则被赋值为1;相反,若户主为女性,则被赋值为0。

(4)户主年龄。指户主的实际年龄。

(5)户主教育年限。0代表从未上过学,6代表小学,9代表初中,12代表高中,13代表中专或职高,15代表大专或高职,16代表大学本科,19代表硕士研究生,22代表博士研究生。

(6)婚姻状况。若户主的婚姻情况为“已婚”、“离异”和“丧偶”,则被界定为“已婚”,并赋值为1;相反,若户主的婚姻情况为“未婚”和“同居”,则被界定为“未婚”,并赋值为0。

除以上变量之外,本文还对省份虚变量进行控制。

(三)模型设定

1.主效应模型设定

考虑到房屋拆迁此变量可能是家庭自我选择(Self Selection)的结果⑦,若直接使用多元OLS模型进行实证检验,可是会导致研究结果产生偏误。对此,为确保研究结果的准确性,本文采用PSM方法进行实证检验。

但是考虑到PSM方法无法验证调节效应,所以基于研究需要,本文还参照 Cao等人(2017)和贺小刚等人(2015)的做法,在进行实证检验之前先采用PSM方法筛选数据,然后再基于排除选择偏差的样本进行相关实证检验。

总而言之,本文主要采用以上两种方法检验主效应。首先,本文用PSM方法检验拆迁家庭和非拆迁家庭二者在消费上的差异性;其次,本文基于筛选后的数据,在控制户主特征、家庭特征和家庭所在地区特征的基础上,构建如下模型(1)。通过对比基于两种不同方法得到的结果,可以判别主效应结果的稳健性。

Coni=β0+β1Demi+γXi+ε(1)

其中,被解释变量Con是家庭消费,它为连续型变量;核心解释变量Dem是房屋拆迁的虚变量;X为控制变量;β0、β1和γ是回归系数;i指每一个家庭;ε为随机扰动项。

2.调节效应模型设定

为检验家庭财富是否对房屋拆迁与家庭消费之间的关系具有调节作用,本文基于采用PSM方法筛选后的数据,在式(1)的基础上,引入共同经过中心化处理的核心解释变量房屋拆迁和家庭财富的交互项。同时,为检验健康状况是否也对房屋拆迁与家庭消费之间的关系具有调节作用,本文也基于采用PSM方法筛选后的数据,在式(1)的基础上,引入共同经过中心化处理的核心解释变量房屋拆迁和健康状况的交互项。本文事先对以上变量进行中心化处理,其目的为了避免在模型中引入二者的交互项之后会出现多重共线性问题。构建的调节效应模型如下:

Coni=β0+β1Dem_zi+β2Wea_zi+β3Dem_zi×Wea_zi+γXi+ε(2)

Coni=β0+β1Dem_zi+β2Hea_zi+β3Dem_zi×Hea_zi+γXi+ε(3)

Coni=β0+β1Dem_zi+β2Wea_zi+β3Dem_zi×Wea_zi+β4Hea_zi+β5Dem_zi×Hea_zi+γXi+ε(4)

其中,Dem_z为经过中心化处理之后的核心解释变量房屋拆迁;Wea_z为经过中心化处理之后的调节变量家庭财富;Hea_z为经过中心化处理之后的调节变量健康状况;X等设定如式(1)。

(四)描述性统计与相关性分析

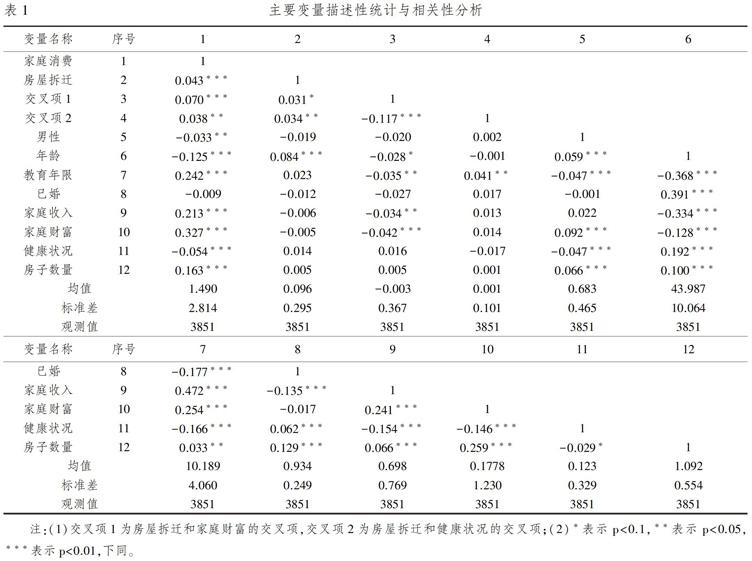

表1是主要变量的描述性统计结果,结果显示,家庭消费的均值是1490,房屋拆迁的均值是0096,交叉项1(即房屋拆迁与家庭财富的交叉项)的均值是负0003,交叉项2(即房屋拆迁与健康状况的交叉项)的均值是0001。从表1相关性分析结果来看,房屋拆迁与家庭消费(p<001)、交叉项1(p<01)和交叉项2(p<005)均显著正相关;交叉项1与家庭消费(p<001)显著正相关;交叉项2与家庭消费(p<005)显著正相关。为进一步分析上述变量之间的关系,下文将做进一步检验。

三、实证结果與讨论

(一)主效应检验结果

根据显著性水平为10%的逐步回归法得到的估计结果,本文最终选择的匹配变量为:性别、年龄、教育年限、婚姻状况、房子数量、家庭收入、家庭财富以及城市虚变量。通过处理,本文最终保留3851个样本。其中,370个样本为拆迁家庭,3481个样本为非拆迁家庭。采用PSM模型最为常用的“最近邻匹配方法”⑧(Nearest Neighbor Matching),对拆迁家庭组和非拆迁家庭组的倾向得分值(即PS值)进行1:1的匹配,其匹配效果同时满足平衡性假设(Balance Test)和共同支撑假设(Common Support)。表2是采用“最近邻匹配方法”得到的估计结果。结果显示,ATT的统计量T值为204,表明在5%的显著性水平下,房屋拆迁与家庭消费显著正相关,即房屋拆迁显著提高家庭消费。此结果验证了本文的假设1。

虽然以上方法能在一定程度上确保研究结果的准确性,但是其也存在一个弊端,即此方法无法检验调节效应。为检验调节效应,同时为检验上述主效应结果的稳健性,本文基于采用PSM方法筛选后的数据,分别利用设定的式(1)-式(4)进行相关实证检验。

表3是基于匹配样本得到的回归结果。表中列(1)结果显示,在不控制省份虚变量的情况下,房屋拆迁与家庭消费显著正相关(beta=0420,p<001);列(2)结果显示,在控制省份虚变量的情况下,房屋拆迁与家庭消费显著正相关(beta=0409,p<001)。以上结果说明,无论是否控制省份虚变量,房屋拆迁均与家庭消费显著正相关,即房屋拆迁显著提高家庭消费。此结果与表2的结果保持一致。这也再次验证本文的假设1。产生此结果的原因是:拆迁家庭和非拆迁家庭的金钱来源方式存在差异。非拆迁家庭的金钱来源方式是固定收入,而拆迁家庭除了固定收入还有意外收入(指拆迁补偿额)。在心理账户作用下,家庭对固定收入的估计价值远远高于意外收入,形成“此钱非彼钱”意识。在此意识进一步作用下,家庭更倾向于将“不值钱”的意外收入用于消费。正因如此,拆迁家庭和非拆迁家庭在消费方面出现显著差异,表现为拆迁家庭要比非拆迁家庭消费更多。

(二)调节效应的检验结果

表3中的列(3)结果显示,房屋拆迁与家庭财富的交互项与家庭消费显著正相关(beta=0660,p<001);列(4)结果显示,房屋拆迁与健康状况的交互项与家庭消费显著正相关(beta=0723,p<01);列(5)房屋拆迁与家庭财富的交互项与家庭消费显著正相关(beta=0693,p<001),同时房屋拆迁与健康状况的交互项与家庭消费也显著正相关(beta=1014,p<005)。以上结果说明,家庭财富和健康状况均对房屋拆迁与家庭消费的关系具有显著的正向调节作用。具体来讲,一方面,相对于非拆迁家庭,拆迁家庭拥有越多的财富,拆迁家庭消费的越多;另一方面,对于身体健康状况不好的家庭而言,房屋拆迁明显提高该类家庭的消费。至此,本文的假设2和假设3均得到验证。导致以上结果的主要原因是:房屋拆迁使得拆迁家庭和非拆迁家庭在财富拥有量方面出现显著差异。具体来讲:(1)财富属于能源性资源。家庭拥有的财富越多,其越不易于受到财富损失的约束。由于房屋拆迁使得拆迁家庭要比非拆迁家庭拥有更多财富,所以拆迁家庭受到的财富损失约束明显少于非拆迁家庭。消费是一种变相的财富损失。在财富损失约束的作用下,拆迁家庭要比非拆迁家庭更倾向于将更多财富用于消费。(2)健康冲击对家庭消费存在显著负向影响,但是该影响效应却依赖于家庭财富状况。为保存财富量以应对健康冲击,家庭倾向于降低消费。但是在降低消费的倾向性方面,财富量丰富的家庭显著低于财富量匮乏的家庭。然而,在其他条件一致的情况下,房屋拆迁使得拆迁家庭要比非拆迁家庭拥有更多财富。因此,为保存财富量以应对健康冲击,在降低消费的倾向性方面,财富量相对较多的拆迁家庭明显低于财富量相对较少的非拆迁家庭。

(三)异质性研究结果与讨论

房子是中国城市居民家庭最重要的资产(吴晓瑜等,2014)。目前,已有众多学者从房价视角侧面指出,房子影响居民消费行为(例如,颜色和朱国钟,2013)。不同家庭的房子情况存在差异性,即不同家庭具有异质性。鉴于此,为进一步深入理解房屋拆迁与家庭消费之间的关系,本文对异质性拆迁家庭和非拆迁家庭在消费方面的差异进行区分。具体研究方法和研究结果如下:

本文将非拆迁家庭看成一个整体,根据“是否拥有房子”将拆迁家庭细分为“无房拆迁家庭”和“有房拆迁家庭”。在细分的基础上,本文利用前文构建的式(1)分别区分非拆迁家庭与“无房拆迁家庭”以及“有房拆迁家庭”在消费方面的差异。表4是异质性拆迁家庭和非拆迁家庭在消费方面差异对比结果。表中列(1)结果显示,房屋拆迁与家庭消费相关不显著(beta=-0080,p>01),即无房拆迁家庭和非拆迁家庭在消费方面不存在显著差异。列(2)结果显示,房屋拆迁与家庭消费显著正相关(beta=0332,p<001),即有房拆迁家庭和非拆迁家庭在消费方面差异显著,前者要比后者多消费约3330元。

以上结果说明,虽然房屋拆迁能显著提高家庭消费(前文已经证实),但是该效应受到拆迁家庭房屋情况的影响。确切来说,相对于非拆迁家庭而言,房屋拆迁显著提高了有房拆迁家庭的消费,却并未显著提高无房拆迁家庭的消费。产生此结果的具体原因可能是:在其他条件一致的情况下,虽然房屋拆迁伴随的拆迁补偿额,使得拆迁家庭要比非拆迁家庭拥有更多财富,但是拆迁家庭也因此丧失房子。房子对家庭而言至关重要。吴晓瑜等(2014)指出,住房被认为是体现社会地位最重要的物品,通常而言,拥有住房是结婚的一个必要条件。对于无房拆迁家庭,这类家庭很有可能会为未来购置新房产而选择将拆迁补偿额暂时储蓄起来。此时,无房拆迁家庭对意外收入——拆迁补偿额的估计价值发生变化。其表现在估计价值方面,意外收入与固定收入差异不显著。对此,无房拆迁家庭同非拆迁家庭一样,二者均不倾向于将财富用于消费,则二者在消费方面差异不显著。对于有房拆迁家庭,这类家庭可能不需要为未来购置新房产而进行储蓄。拆迁补偿额属于意外收入。由于有房拆迁家庭对此意外收入的估计价值要低于固定收入,所以该类家庭更倾向于将“不值钱”的意外收入用于消费。然而,非拆迁家庭因金钱来源方式是固定收入,对固定收入估计价值高,则其不倾向于将“值钱”的固定收入用于消费。正因如此,有房拆迁家庭和非拆迁家庭在消费方面出现显著差异,具体表现为前者要显著比后者消费更多。

四、稳健性检验

为验证研究结论的可靠性,本文从以下两个方面展开稳健性检验。

(一)更改模型设定

本文基于前辈们的经验证据,同时依据数据可得性原则,在模型设定中控制了若干有关个体、家庭特征的变量和城市虚变量。但为避免因控制变量选取问题致使研究结果出现偏误,本文在原先的模型设定中加入额外的控制变量以进行稳健性检验。鉴于戶口状况、家庭成员数和社会保险状况均可能会影响家庭消费。对此,本文在前文构建的模型中,将“户口状况”、“家庭成员数”和“社会保险状况”三个变量作为新的控制变量。其中,对于户口状况的界定,本文用1代表农业户口,用0代表非农户口。对于家庭成员数,其主要指家庭总的成员数量。对于社会保险的界定,本文参照吴卫星等(2011)做法,若家庭参加社会医疗保险或商业健康保险中的任何一项保险,则视为家庭持有社会保险,并赋值为1;否则视为家庭不持有社会保险,并赋值为0。

(二)内生性检验

虽然房屋拆迁是国家政策下的产物,从表面来看其为外生解释变量。但是结合我国以往有关房屋拆迁的状况来看,房屋拆迁在本文的模型设定中可能是一个内生解释变量。其原因是,房屋拆迁可能与家庭消费之间存在反向因果关系。在理论分析与研究假设部分,本文已经论证房屋拆迁显著提高了家庭消费水平。相反,家庭消费水平也可能会影响家庭房屋拆迁决策⑨。具体来看,家庭是否需要依靠房屋拆迁以获得拆迁补偿额来保障或提高生活水平,其在一定程度上决定了家庭房屋拆迁的决策。然而,家庭的生活水平,尤其是家庭的物质生活水平需要通过金钱消费来保障或提升。消费水平与家庭生活水平存在紧密联系。通常而言,在其他条件一致的情况下,家庭生活水平高,则该家庭的消费水平也较高。因此,家庭消费水平对家庭房屋拆迁决策具有重要的影响。

综合以上所述可知,房屋拆迁影响家庭消费水平;相反,家庭消费水平又影响房屋拆迁。这说明房屋拆迁与家庭消费水平之间可能存在反向因果关系。鉴于反向因果关系可能会导致内生性问题,致使本文研究结果产生偏误。因此,为确保研究结果的准确性,本文将各地区拆迁家庭数量作为房屋拆迁的工具变量。对于各地区拆迁家庭数量的界定,本文用CHFS(2011)调查数据中各省市的拆迁家庭数量加1后再取自然对数的值衡量。本文将各地区拆迁家庭数量作为房屋拆迁的工具变量的理由如下:一方面,各地区的家庭经历房屋拆迁与否对该地区拆迁家庭的数量具有决定作用。这反映出房屋拆迁与各地区拆迁家庭数量高度相关。另一方面,教育年数、性别、家庭收入和家庭财产等有关个体或家庭特征的因素,可能会直接影响家庭消费水平。然而,各地区拆迁家庭数量作为一个省市级层面非个体或家庭特征因素,其可能不会直接影响家庭消费水平。由此可见,各地区拆迁家庭数量符合工具变量的两个要求⑩。此外,通过弱工具识别检验和外生性检验,本文证实各地区拆迁家庭数量是一个有效且强的工具变量。

表5汇报了稳健性检验的回归结果。无论是采用更改后的模型设定得到的回归结果,还是内生性检验得到的回归结果,二者均一致显示:(1)房屋拆迁与家庭消费显著正相关,假设1同样得到支持;(2)房屋拆迁与家庭财产的交叉项与家庭消费显著正相关,即家庭财产对房屋拆迁与家庭消费之间的关系具有显著正向调节作用,假设2同样得到支持;(3)房屋拆迁与健康状况的交叉项与家庭消费显著正相关,即健康状况对房屋拆迁与家庭消费之间的关系具有显著正向调节作用,假设3同样得到支持。

五、结论与启示

房屋拆迁问题不仅关系着社会和谐、稳定与发展,还关系着新常态下经济的转型与可持续发展。因此,房屋拆迁对家庭经济行为,尤其是对家庭消费的影响应受到学术界和社会的关注。本文基于心理账户和资源保存理论,采用PSM方法对从《中国家庭金融调查》提取的数据进行筛选,在排除样本自选择问题的基础上,得到的研究结果表明:房屋拆迁显著提高家庭的消费,但是该影响效应受到家庭财富和健康状况的显著正向调节。导致以上结果的主要原因是,在其他条件一致的情况下,房屋拆迁使得拆迁家庭和非拆迁家庭在金钱来源方式和金钱拥有量方面出现显著差异。此外,为进一步揭示房屋拆迁和家庭消费的关系,本文还进行异质性研究,研究结果显示:相对于非拆迁家庭,房屋拆迁显著提高有房拆迁家庭的消费,却并未显著提高无房拆迁家庭的消费。总而言之,基于不同的模型設定和不同检验方法,得到的估计结果均保持一致,并且其稳健的研究结果均验证本文提出的三个假设。

本文的政策启示主要体现在以下三个方面:第一,研究结果表明,拆迁家庭要比非拆迁家庭显著消费更多。鉴于此,国家可以改善消费环境,为拆迁家庭提供更好的消费环境,从而刺激拆迁家庭消费、提高企业收益和推动国内消费水平。第二,研究证实,家庭财富和健康状况均对房屋拆迁与家庭消费之间的关系起显著正向调节作用。因此,要促进消费市场的繁荣和发展,一方面我国需要深化收入分配制度改革,提高居民收入和财富水平;另一方面,鉴于医疗保险能有效降低健康冲击(例如,白重恩等,2012),我国政府部门可以从社会保险制度为切入点,致力于促进社会保险制度的完善和发展。第三,异质性研究发现,有房拆迁家庭要比非拆迁家庭显著消费更多,而无房拆迁家庭与非拆迁家庭在消费方面差异不显著。由此可见,在拆迁冲击的条件下,住房依然是影响家庭消费的重要因素。对此,要刺激家庭消费,我国政府依然要关注房价问题。

注释:

① 资源保存理论将资源分为四大类,它们分别是:物质性资源、条件性资源、人格特质资源和能源性资源。

② 本文主要考虑拆迁家庭因房屋拆迁能获得拆迁补偿额的情况,而不考虑拆迁家庭因房屋拆迁而无法获得任何拆迁补偿额这种特殊情况。其中,对于房屋拆迁而给予住房补偿或其他补偿这种情况,其也是在本文考虑范围之内。其原因是,住房补偿也可以属于财富补偿。

③ “在其他条件一致的情况下”主要指除去拆迁家庭因房屋拆迁而获得拆迁补偿额外,拆迁家庭和非拆迁家庭在财富拥有量方面具有一致性。

④ 根据本文研究情境,第三种情况不考虑。

⑤ 详见西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心的网站http://chfsswufeeducn。

⑥ 本文参照吴晓瑜等(2014)做法,选择样本的年龄区间。

⑦ 通常而言,家庭因房屋拆迁能获得一定拆迁补偿。虽然房屋拆迁计划是国家相关政府部门制定或推行,但是家庭可以依据自身情况,选择服从政府部门的拆迁计划,或选择不服从政府部门的拆迁家庭。由此可见,家庭是否为拆迁家庭在一定程度上存在自我选择或自我决定现象。然而,样本自我选择(Self Selection)的结果会导致研究结论出现偏误。

⑧ 本文还采用半径匹配(Radius Matching)和核匹配(Kernel Matching)方法进行实证分析,其分析结果与采用最近邻匹配得到的结果类似。

⑨ 因城市规划等因素,国家相关部门在某地区实施房屋拆迁计划。在此情况下,位于拆迁计划内的区域的家庭是选择遵从该拆迁计划,成为拆迁家庭?还是选择拒绝遵从该拆迁计划,成为钉子户?这两种不同的选择或决定则构成这里所说的房屋拆迁决策。

⑩ 寻找的工具变量应满足以下两个要求:第一,寻找的工具变量与内生解释变量高相关;第二,寻找的工具变量与随机扰动项低相关。

参考文献:

[1] Berkowitz M K, Qiu J. A further look at household portfolio choice and health status[J].Journal of Banking & Finance, 2006, 30(4):1201-1217.

[2] Cao X, Pan X, Qian M, et al. Political capital and CEO entrenchment: Evidence from CEO turnover in Chinese non-SOEs [J].Journal of Corporate Finance, 2017,42:1-14.

[3] Dohrenwend B S, Dohrenwend B P. Some issues in research on stressful life events[J].Journal of Nervous & Mental Disease, 1978, 166(1):7-15.

[4] Dynan K E, Maki D M. Does Stock Market Wealth Matter for Consumption?[J].Ssrn Electronic Journal, 2001.

[5] Hobfoll S E. Conservation of resources. A new attempt at conceptualizing stress.[J].American Psychologist, 1989, 44(3):513.

[6] Islam A, Maitra P. Health shocks and consumption smoothing in rural households: Does microcredit have a role to play? [J].Journal of Development Economics, 2012, 97(2):232-243.

[7] Kadiyala S, Rogers B, Quisumbing A, et al. The effect of prime age adult mortality on household composition and consumption in rural Ethiopia[J].Food Policy, 2011, 36(5):646-654.

[8] Lee R T, Ashforth B E. A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout[J].Journal of Applied Psychology, 1996, 81(2):123.

[9] Michaud P C, Van Soest A. Health and Wealth of Elderly Couples[J].Journal of Parasitology, 2008, 86(4):657-63.

[10]Ran K. Advances in Research on Mental Accounting and Reason-Based Choice[J].Marketing Letters, 2005, 10(3):249-266.

[11]Rosen H S, Wu S. Portfolio choice and health status[J].Journal of Financial Economics, 2004, 72(3):457-484.

[12]Soman D, Cheema A. The Effect of Windfall Gains on the Sunk-Cost Effect[J].Marketing Letters, 2001,12(1):51-62.

[13]Wagstaff A. The economic consequences of health shocks: evidence from Vietnam.[J].Policy Research Working Paper, 2007,26(1):82.

[14]白重恩,李宏彬,吳斌珍.医疗保险与消费:来自新型农村合作医疗的证据[J].经济研究,2012(2):41-53.

[15]柴国俊. 房屋拆迁能够提高家庭消费水平吗?——基于中国家庭金融调查数据的实证分析[J].经济评论,2014(2):41-51.

[16]何兴强,史卫. 健康风险与城镇居民家庭消费[J].经济研究,2014,49(5):34-48.

[17]贺小刚,邓浩,吴诗雨,等. 赶超压力与公司的败德行为——来自中国上市公司的数据分析[J].管理世界,2015(9):104-124.

[18]雷潇雨,龚六堂.城镇化对于居民消费率的影响:理论模型与实证分析[J].经济研究,2014(6):44-57.

[19]李爱梅,李斌,许华,等.心理账户的认知标签与情绪标签对消费决策行为的影响[J].心理学报,2014(7):976-986.

[20]李爱梅,凌文辁,方俐洛,等.中国人心理账户的内隐结构[J].心理学报,2007(4):706-714.

[21]吴卫星,荣苹果,徐芊.健康与家庭资产选择[J].经济研究,2011(S1):43-54.

[22]吴晓瑜,王敏,李力行. 中国的高房价是否阻碍了创业?[J].经济研究,2014,49(9):121-134.

[23]颜色,朱国钟.“房奴效应”还是“财富效应”?——房价上涨对国民消费影响的一个理论分析[J].管理世界,2013(3):34-47.

[24]张大永,曹红. 家庭财富与消费:基于微观调查数据的分析[J].经济研究,2012,47(S1):53-65.

Family Consumption under the Impact of Demolition: An Analysis of Moderating

Effect of Family Wealth and Health

YUAN Wei, HUANG Rong

(College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433,China)

Abstract:Based on the Theory of Mental Account and Conservation of Resources Theory, this paper uses the data of “China Household Finance Survey” in 2011 to examine the impact and mechanism of house demolition on family consumption. On the basis of the problem of eliminating the sample self-selection, the robust research results obtained by the empirical test show that house demolition significantly increases the level of family consumption. That is, the consumption of demolition family is significantly higher than that of non-demolition family. However, family wealth and health have a significantly positive regulating effect on the relationship between house demolition and family consumption. Through further heterogeneity research, this paper also finds that relative to non-demolition families, housing demolition significantly improves the consumption of relocate households with houses, but does not significantly increase the consumption of relocate households without houses. This paper analyzes the impact of house demolition on family consumption from the perspective of sociology, economics and psychology, reveals its impact mechanism, provides new insights for human economic behavior and results, and fills the existing theoretical vacancies. At the same time, the findings of this paper have important reference value and guiding significance for the government to formulate consumption policies and promote economic growth.

Key words:house demolition; family consumption; family wealth; health; mental account; Conservation of Resources Theory