陕北退耕区农业产业-资源系统耦合机制演变过程分析

2018-04-11成思敏王继军李茂森

成思敏, 王继军, 李茂森, 李 玥, 乔 梅

(1.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100; 2.西北农林科技大学, 陕西 杨凌 712100; 3.中国科学院大学, 北京 100049)

陕北退耕区属于限制开发区中的重点生态功能区,同时承载着生态环境建设和社会经济可持续发展的二重压力[1]。因而,该区域经济(产业)—生态(资源)之间的关系[2-6]、产业—资源耦合模式[7-8]、产业—资源耦合效果的评价[9-10]等是长期以来学术界关注的热点。有学者认为,陕北退耕区产业—资源互动关系大体经历了“生态恶化—生态经济相互调节适应—生态经济良性互动”的过程[11],目前,在农业资源的利用过程中,又在一定程度上忽视了农业生态经济系统内部产业链与生态链直接的共生耦合关系,导致产业链与生态链局部割裂,资源浪费与资源短缺并存[12],农业产业—资源系统运行不稳定,其主要动因之一是系统运行机制调控不合理所致。关于这一点,目前学术界重点对驱动要素进行了探讨,基本明确了主要驱动要素及其作用[13-14],但是驱动要素并不等同于驱动(耦合)机制,无法深入到系统运行的本质,揭示系统运行的规律与路径。而全面认识和理解农业产业—资源系统耦合机制是加强产业—资源耦合与管理、发现系统运行问题的前提,也是解决系统矛盾保持其可持续发展的基础[15]。因此,为了对陕北退耕区农业产业—资源系统更好的调控,保持农业产业—资源有序发展,必须明确系统耦合状态变化的原因,即退耕区农业产业—资源系统运行的耦合机制及其演变过程。

基于此,本文结合研究区域时代背景,分析陕北退耕区农业产业—资源耦合机制的演变及对系统的调控,理解系统的运行机制,以便对系统耦合过程中出现的一些问题进行诊断,指导退耕区生态环境的恢复、自然资源的高效利用和产业经济的发展。

1 农业产业-资源系统耦合机制的内涵与特征

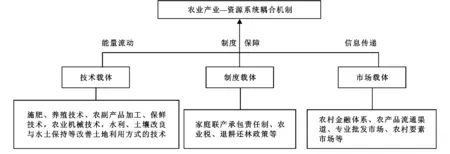

农业产业—资源耦合系统指通过社会系统合理、科学地干预和调控使生态(农业资源)、经济(农业产业)和社会系统间相互作用,满足生态系统负反馈机制和经济社会系统正反馈机制,3个系统相互促进,构成的具有特定结构、功能、目标的开放复杂系统[15]。自然资源是系统的能量来源和物质基础,并提供耦合的生态范围;农业产业根据资源特性和禀赋对其进行开发加工,促进水土等资源的合理配置,发挥资源多种功能,使其转化为社会所需物品[16](图1)。

因而,农业产业—资源系统耦合机制是由推动农业产业、农业资源耦合的动力机理,以及维持和改善这种作用机理的各种生态关系、经济关系、组织制度等构成的系统[17]。农业活动利用水土等自然资源及外界输入的物质能量进行再生产,农业资源系统能否被有效利用发展成为产业系统,进行商品输出,取决于在当时背景下耦合机制的调控。耦合机制可通过调控资源利用的强度和方向,来改变系统耦合的路径。例如,陕北退耕区曾为解决温饱需求大规模开垦土地生产粮食,超过了当时生产技术背景下土地资源的承载力,造成广种薄收、水土流失,后经科技投入地力恢复,并逐渐减小对土地资源的压力,使得粮食单产增加,这是耦合机制调控资源利用强度的一种表现。耦合机制也可通过改变资源利用的方向调控产业资源之间的耦合关系,如荒山坡土地资源,其上所生长的生态林和草地在自然状态下可发展牧业,而1999年封山禁牧政策下,林草资源被保护,耦合机制强制改变农业资源的利用方向,林草—放牧产业链断裂。又如农业资源系统天然具有的碳汇功能,若没有建立起与之相应的耦合机制,其经济价值易被忽视,若将清洁发展机制(CDM)纳入到耦合机制中,则可发展为碳汇产业到市场上进行交易,实现自然资源生态功能的经济显化[18]。耦合机制通过调控农业产业—资源系统运行,打破原有各个子系统的界限,以构成要素的自然关联和信息自由流动为原则,改变耦合的方向和强度,将关联要素重新配置,形成具有自组织结构、系统内各要素具有能动性的“活”的主体系统(图1)。

图1 农业产业-资源耦合系统

依据农业产业—资源耦合机制的概念和内涵,其特征主要表现在以下3个方面:

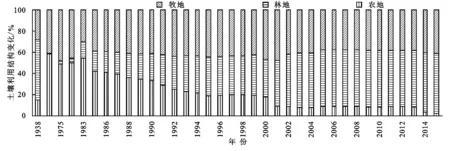

(1) 耦合机制存在于相应的耦合载体中。农业产业—资源系统是一个开放的灰色系统[19],为维持系统稳定,耦合机制需依赖一定的载体(即农业产业—资源系统耦合载体)对系统进行调控,以保障系统物质能量的有效输入及流动,其载体具体分为技术载体、制度载体、市场载体(图2)。技术载体即可改善土地利用方式和资源生产的科研成果和应用于种植业、林果业、畜牧业等方面的实用技术,为农业产业—资源系统提供技术支持;制度载体指涉及农业产业—资源系统的生态经济制度和国家政策等,例如涉农政策在一定程度上决定农户对农业资源的利用方式,直接或间接刺激农业资源量的变化,同时影响产业系统的经营方式,并为农业产业—资源系统耦合机制提供制度保障;市场载体:商品产出直接依赖于农村市场体系发展程度的高低、流通渠道的通畅与否。农业产业—资源系统3个耦合载体的不同强度组合会影响耦合机制作用范围及大小,进而影响农业产业—资源系统的耦合效果。

图2 农业产业-资源系统耦合机制的载体

(2) 耦合机制具有相对稳定性与阶段性。受不同社会经济背景下供需关系、政策条件、人为波动等的影响会产生不同的农业产业—资源系统耦合机制,其调控下产业—资源会有不同的配置,相应有不同的耦合形式,耦合形式分为单一线耦合、多维链耦合、网耦合。单一线耦合形式是区域资源单一性的开发利用而形成的单条产业—资源线耦合;多维链耦合形式是对资源开发向综合化方向延伸,形成由资源和技术构建的多条产业—资源链;网耦合形式指多条产业—资源链间互动形成产业集聚,是产业资源耦合的最高形式。从发展过程来看,三者螺旋式上升,波浪式前进,存在着生产方式升级和资源利用率提高的内在联系过程。但是,若在各个耦合机制调控下,产业与资源之间的矛盾不可协调,将导致农业产业—资源系统衰退,这种情况不符合社会发展规律,只在理论上出现。由图3所示,OA段的单一线耦合经过一定时间的发展才能到达AB段的多维链耦合,说明耦合机制在一定时间范围内具有稳定性;长时间看来,农业产业—资源系统会有单一线耦合、多维链耦合、网耦合3种不同的耦合形式,说明耦合机制又随着经济水平的提高而具有阶段性。

(3) 耦合机制的调控效果具有滞后性。耦合机制保证耦合模式的构建及正常运转,在同一种机制作用下,耦合模式的形成过程分为模式构建期、模式调试运行期、模式形成期。以OA段单一线耦合为例,oa段的资源条件一定程度上有碍于农业生产,在耦合机制的干预下对资源进行简单优化配置,构建单一线耦合形成的基础,经过一系列的调试(ab段),最终到达bc段,单一线耦合成熟运转。虽然OA段产业—资源表现形式不尽相同,但均是在同一种耦合机制的调控下形成的。之后在新的背景下,更高一级的耦合机制应运而生,指导或调控此背景下农业产业—资源的耦合。

图3 农业产业-资源系统耦合发展及耦合形式概念

综上,农业产业—资源系统耦合机制是实施农业产业管理的前提,是对各个子系统间联系方式、相互作用和运行质量的保障,是农业产业—资源系统耦合发展的助推器,良性耦合机制可增强系统稳定性,提高农业资源利用效率[20]。

2 退耕区农业产业-资源系统耦合机制类型

有学者根据是否有技术和经济手段的参与,将生态经济系统的耦合机制划分为自然耦合机制(定向耦合机制、稳定耦合机制、分离式耦合机制)和能动耦合机制(适应式耦合机制、塑造式耦合机制、折中式耦合机制)[21]。该划分以技术经济(即本文所提到的耦合机制的技术载体)的发展为主线,将生态经济系统内的资源要素与系统外的制度、市场等要素分离开来,忽视了区域生态经济社会背景对系统的影响,即本文所提到的制度载体和市场载体。但随着社会生产力的发展,系统内外各要素已经融为一体,共同对生态经济系统起作用,因而需要系统地、完整地考虑机制的构成要素,以便分析和解释农业产业—资源系统耦合的演变过程。

结合“耦合机制存在于相应的耦合载体中”这一特征,从系统内外配合的角度,结合技术、制度、市场3个耦合载体的不同强度及范围,根据所要实现目标的不同,将陕北退耕区农业产业—资源系统耦合机制分为单一线型耦合机制、多维链型耦合机制、网型耦合机制3种类型。

2.1 单一线型耦合机制

单一线型耦合机制即围绕单一目标,将技术、制度、市场等要素融合起来的,集中作用于为实现这一目标的农业产业(生产项目)—资源耦合系统中,其中的农业产业(生产项目)只是系统中一部分,且其他潜在产业所依赖的资源都围绕这一单一目标所确定的产业的需求而被开发、利用或闲置。在陕北退耕区,20世纪80年代之前在该机制的调控下实现粮食需求这一目标。当时技术载体主要依赖传统粗放型耕作方法(深翻土地等),对农业资源的改造程度低,保障粮食生产为目的的政策是其耦合制度载体,农产品市场交易不活跃,流通性较差。在单一线型耦合机制调控下,制度载体起主导作用,市场载体和技术载体作用力度弱,陕北退耕区农业产业—资源系统借助系统内的自然资源进行物质生产,将所有能量、物力集中于粮食生产上,主要调控路径为:荒山坡地—粮食作物—种植业;远村梯田—粮食作物—种植业;川地、近村梯田—粮食作物—种植业,属于单一线耦合形式。

在陕北退耕区,该机制的具体调控过程主要经历了3个阶段。陕北退耕区曾经植被良好,因而初期以相对充足的自然资源为基础,以尚可更新的土地生产力为保障,土地资源与种植业低级协调,粮食生产仅能满足自给,自然经济发展落后。中期,为解决温饱问题,产业系统对自然资源等物质与能量的需求无限增长,而资源系统所能提供的生物量、资源量有生态阈值,仅利用土地资源来进行粮食生产,技术载体无法对系统进行外部投入以平衡生态系统超过阈值的损失,导致资源系统恶化。此时,陕北退耕区资源系统内草地退化、耕地质量下降,阻碍产业系统的发展。后期,由于忽视了资源产业在性质、结构、功能等方面的差异及相互作用关系,使陕北地区生产能力急剧下降,产业系统种植业单一,水土流失严重、人口多而粮食低产是其主要矛盾。生态与经济相悖,农业产业—资源矛盾对立。在人多粮少的背景下,根据马斯洛需求理论[22],满足人类的温饱是第一需求,因此,耦合机制的调控路径仍为利用现有资源大力发展种植业,陕北退耕区广种薄收,愈穷愈垦,愈垦愈穷成为一种必然[23]。

2.2 多维链型耦合机制

多维链型耦合机制即围绕多目标需求,将技术、制度、市场等要素融合起来,作用于为实现这一目标的农业产业(生产项目)-资源耦合系统中,但只有在这些目标的实现路径相容时,耦合机制中的要素在多目标调控过程中才是有序的,反之,耦合机制中要素在多目标调控过程中会出现无序或冲突。陕北退耕区退耕还林后,追求生态效益、经济效益双重发展就属于该机制的调控。当时农业技术不断涌现,“四荒地”产权制度、“退耕还林还草”、“封山禁牧”等政策为耦合机制提供了制度载体,改革开放后市场经济的发展使耦合机制的市场载体发育良好,农业产业—资源系统耦合机制升级为多维链型耦合机制,以技术载体、制度载体为主,调控的目标是通过恢复生态状况,因地制宜改造农业资源条件,按照农业资源的适宜性多维度发展农业产业。主要调控路径为:荒山坡地—生态林、草地—畜牧业;远村梯田—经济林—林果业;川地、近村梯田—粮食作物、设施蔬菜、经济作物等—种植业。农林牧各产业多元化发展,属于多维链耦合形式。

在陕北退耕区,到目前为止,该耦合机制的调控分为两个阶段。第一阶段,建立产业多元化发展的基础,恢复失衡的农业产业—资源系统。由于在单一线型耦合机制的作用下,农业资源状况恶化,水土流失严重,因此多维链型耦合机制首先借助一定的技术及措施,如淤地坝、基本农田建设、边坡防护、植树种草等耦合技术载体,及制度载体中组织领导和政府国家投入的治理经费,通过系统外物质能量的输入,逐步恢复林草植被,保土蓄水,减少水土流失。同时,退耕还林政策这一制度载体的“个体承包”适应了农村产业结构调整和农业资源合理配置对农业经营形式的需要,形成“责、权、利”统一的经营管理机制,谁退耕还林还草、谁管理、谁受益[24],提高了农户退耕保护管理林草资源的积极性和可持续性。第二阶段,耦合机制调控农业产业—资源的配置形式,以资源作为产业发展的基础,退耕还林还草政策,促进了以土地资源为中心的农业资源的重新配置,使得产业结构调整,通过农业劳动力分工,重新安排生产结构和布局。如陕北退耕区安塞县光照充足,日照百分率达54%,昼夜温差大,发展山地苹果产业,将光热资源优势转化为经济优势。耦合机制多维调控,农林牧综合发展,商品市场流通率高,保障了产品的商品化输出。然而,该耦合机制的调控,减弱对林草资源的利用强度,林草生态系统仅发挥生态功能,如:涵养水源、森林防护、固碳释氧等,在经济方面没有产出,在实现多目标的过程中造成系统局部冲突。

2.3 网型耦合机制

网型耦合机制即围绕多目标需求,通过技术、制度、市场等要素的优化耦合,形成耦合机制中相关要素的合理配置和有序运行,作用于农业产业(生产项目)-资源耦合系统中,满足多目标实现的最佳和有效路径需求,进而促进多目标整体的最大化。网型耦合机制的技术载体基于旱作农业生产经营技术、保护性耕作技术等,工业反哺农业城市支持农村、推进农村城镇化进程等政策为耦合机制提供了制度载体,农村市场要素健全为耦合机制提供了良好的市场载体。由于在多维链型耦合机制的调控下,退耕林草资源按照自然规律进行演替,形成了时空有序、开放性的自组织稳态结构,达到生态系统本身固有的平衡[25]。农业生产条件随之改善,因此,该机制调控的目标是基于良好的生态环境,深入挖掘区域的潜在资源(如生态系统的碳汇功能),充分掌握资源的耐性和稳定性阈值变化规律,最优配置资源,增强区域专业化生产,主要依赖技术及市场载体,形成现代规模化农业产业体系,有效实现生态经济双目标。主要调控路径为:荒山坡地—生态林、草地—畜牧业、碳汇产业;远村梯田—经济林—林果业、碳汇产业;川地、近村梯田—粮食作物、设施蔬菜、经济作物等—种植业、碳汇产业,虽调控方向变化不大,但增加了碳汇产业,且在耦合技术的作用下种植业、畜牧业、林果业各产业有效组合互动作用强,形成区域农业集聚化生产,达到产业—资源网耦合形式,即所要追求的农业产业—资源系统良性耦合机制。

3 陕北退耕区农业产业-资源系统耦合机制演变及作用效果

纸坊沟流域在陕北退耕区具有典型的代表性,先后成为陕西省科技攻关、“七五”至“十五”国家科技攻关黄土高原综合治理试验示范基地,在长期的研究过程中积累了农业产业—资源系统运行过程的相关资料,为此,选取纸坊沟流域为研究对象进行陕北退耕区农业产业—资源系统耦合机制作用过程的实证。

3.1 纸坊沟流域概况

纸坊沟流域(36°51′30″N,109°19′30″E)隶属于黄土高原北部的陕西省延安市安塞区,海拔1 068~1 309 m,属于黄土丘陵沟壑区第二副区,暖温带半干旱气候,年均降水量500 mm左右,年内分布不均,多暴雨,流域内梁峁起伏,地形破碎,集水面积8.27 km2,沟壑密度达8.06 km/km2,是延河支流杏子河下游的一级支流。梁峁地、沟坡地和沟谷地3种地形分别占流域总面积的35%,61.5%和3.54%[26]。

流域内有纸坊沟、寺崾岘和瓦树塌3个自然村。2015年,流域有124户、598人,人均基本农田0.107 hm2,农林牧纯收入1 817 100元,占总收入的42.8%,人均纯收入7 102.2元/人。在农业产业—资源系统内,不同区位发展模式不同,纸坊沟村属于“川地+沟坡地”类型区,按照“农—副”型模式发展高效设施农业(大棚);寺崾岘属于“塌地+沟坡地”类型区,瓦树塌村属于“沟坡地”类型区,两村均按照“果—农、草—牧”型模式发展[27],果业效益显现,目前果业收入占总收入的15.1%。流域内粮食作物包括玉米、马铃薯、谷子、糜子、豆类等,以玉米为主;经济果木包括苹果、山楂、核桃、枣等,以苹果为主。养殖畜禽品种包括羊、牛、猪、鸡等。

3.2 纸坊沟流域农业产业-资源系统耦合态势变化及耦合机制演变

通过对1938年以来纸坊沟流域农业产业—资源系统耦合状态变化过程的简要分析,对照其调控过程与耦合机制类型的对应关系,明确主要时期耦合机制类型及其演变情况,为良性耦合机制奠定基础。

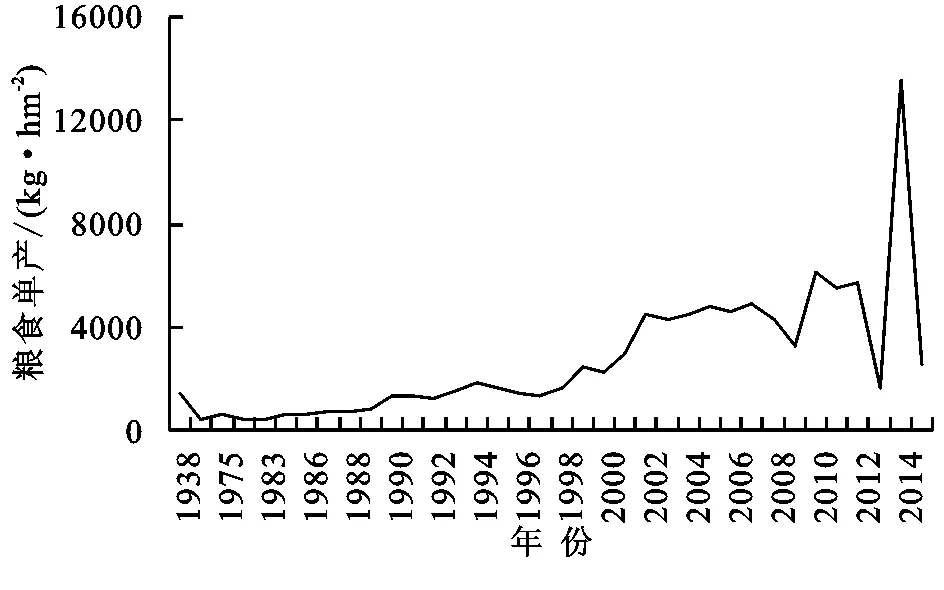

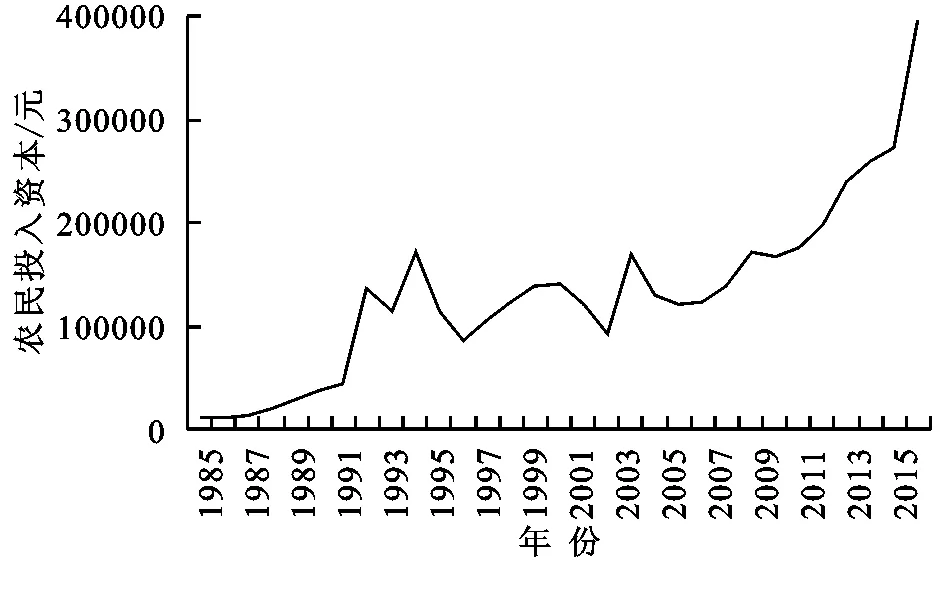

3.2.1纸坊沟流域农业产业—资源系统耦合态势变化过程简述1938年左右,流域人口少,川台地及近村缓坡地上低强度低密度耕种即可满足粮食需求,耕垦指数仅13.4%,林草覆盖率76.5%(图4),粮食单产1449kg/hm2(图5)。农业生产在土地资源的恢复范围内,土地可自我更新,生态系统处于动态平衡状态。到1958年,20 a间人口增长迅速,耕垦指数51.5%,农耕地扩大2.8倍,土地生产力降低,单产由1 449 kg/hm2降到415.5 kg/hm2,从图4中可看出,1938年农林牧土地利用比例为1∶3.8∶1.9,林草丰富,而1958年土地利用急剧变为1∶0.01∶0.7。水土流失严重,流域资源条件恶劣。之后,三年自然灾害及政策影响下继续单一抓粮食生产,粮食单产仅375 kg/hm2,温饱成为问题,农民只能继续开荒,系统无法通过内部的自组织和反馈机制得以恢复,同时没有物质科技投入,导致恶性循环。

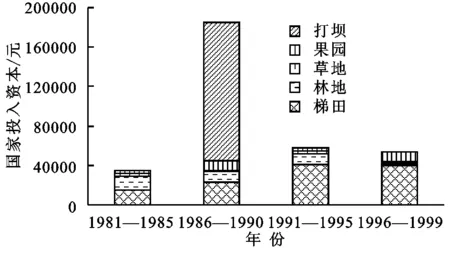

1973年,科技人员对纸坊沟流域进行水土保持综合治理,到1975年耕垦指数降为42.9%,林草覆盖率45.4%,生态有所改善。然而,1981年实行的农业生产责任制缺乏配套政策,出现新一轮开荒,1983年耕垦指数扩大到47.9%,林草覆盖率降至40.1%。“六五”后期到“七五”期间,纸坊沟流域列入陕西省和国家重点科技项目。依托国家治理经费(图6),调整农林牧土地利用结构,由1983年1∶0.3∶0.5恢复到1990年1∶0.9∶1.2(图4)。产业方面,科技人员在坡地修筑梯田,种果树;农民开始对农业生产进行管理投资(图5),由单一种植粮食逐渐调整为种植业、林果业、畜牧业综合生产。1995年,果树老化、人工牧草地退化影响了果业、畜牧业发展。1999年,退耕还林使大量耕地转变为林草地(图4),种植业受到波动,封山禁牧政策影响以放养为主的畜牧业。2001年,进行农业产业结构的调整,重视设施大棚蔬菜和西瓜,畜牧业舍饲养殖也有一定程度的发展。如今纸坊沟流域林草覆盖率基本保持在80.3%左右,农民在农业生产中的投入不断增加(图6),农业产业结构稳定性波动上升,已进入生态经济良性循环发展阶段。

图4 农林牧土地利用结构变化

图5 粮食单产变化

图6 农民投入资本变化

3.2.2纸坊沟流域农业产业—资源系统耦合机制类型及发展近80 a来,纸坊沟流域农业产业—资源耦合系统先后受到了不同类型耦合机制的调控,耦合态势经历了“协调—相悖—稳定发展”3个阶段[11,28-29]。

图7 国家资本投入情况

从“协调”到“相悖”阶段可看出,当时以粮食生产为单一目标,制度载体主要保障粮食产量,依赖粗放型农业技术载体,仅利用现有的土地资源,市场载体作用较弱。这个过程受到了单一线型耦合机制的调控,由于“耦合机制的调控效果具有滞后性”这一特征,调控效果从1938年持续到1973年,系统经历了农业产业—资源协调、相悖、矛盾3个运行状态。1973年,生态系统被破坏到无法通过自修力来恢复,因此,通过土地整治、水土保持等农业产业—资源系统外部的能量输入促进其正常运转,同时,化肥、农药等生产技术的进步也使得农业产量不断提高,国家投入治理资金,退耕还林政策等制度保障资源生态的恢复,系统目标变为恢复生态、发展经济并重。该阶段受到多维链型耦合机制的调控,调控的过程是漫长波折的,从1973年开始持续至今,农业产业—资源系统耦合状态主要经历了农业产业—资源恢复、农业产业—资源稳定发展阶段,农林牧产业各自发展呈链耦合形式。

综上,纸坊沟流域农业产业—资源系统的变化主要受到了单一线型耦合机制、多维链型耦合机制的调控,这充分证实了退耕区农业产业—资源系统耦合机制对系统运行的调控作用。纸坊沟流域农业产业—资源系统目前虽处于稳定发展状态,但从生态经济角度看,丰富的林草资源仅发挥了生态功能,没有在阈值范围内发展畜牧业,农业资源系统天然的碳汇功能也没有转化为经济效益,因此,并没有达到资源的最优配置,也未将自然资源优势和生态环境优势有效地转化为商品优势和经济优势。同时,农林牧各农业产业间没有互动联系,只是单一的链式发展,未形成产业综合效益。

4 结论与讨论

农业产业—资源系统耦合机制是在区域性特定社会经济背景的变化和驱动力作用下产生的[30],通过改变农业资源利用的强度和方向来调控农业产业—资源系统的运行。同时,耦合机制是一个动态变化的过程,陕北退耕区基于不同的耦合载体,有单一线型耦合机制、多维链型耦合机制、网型耦合机制3种类型,系统相应出现单一线耦合、多维链耦合、网耦合等形式。

纸坊沟流域先后经历了单一线型耦合机制和多维链型耦合机制的调控,系统目标由单一生产粮食为主的经济效益转化为生态、经济效益并重,产业系统由单一的种植业发展为农林牧多元化产业,农业产业—资源系统从单一线耦合形式转变为多维链耦合形式,农业产业—资源系统耦合态势发生重大变化。目前仍处于多维链型耦合机制的调控中,资源—产业基本处于协调状态,但丰富的林草资源仅发挥了生态功能,农业产业—资源系统天然的碳汇功能也没有转化为经济效益,从侧面反映出在多维链型耦合机制的调控下系统的运行有潜在的危机,未将各个目标有效组合,单纯为了生态目标而忽略了林草资源的经济价值和碳汇的经济效益,未达到最有效的产业—资源配置状态。因此,下一步应着重构建与现阶段农业产业—资源相适应的、多目标有效组合的网型耦合机制,将生态目标与经济社会目标融为一体,调控农业产业—资源系统良性运行,为退耕区域生态文明建设奠定基础。

参考文献:

[1]李文卓,谢永生.基于农户尺度的陕北退耕区粮食安全[J].应用生态学报,2011,22(2):402-408.

[2]夏自兰,王继军,姚文秀,等.水土保持背景下黄土丘陵区农业产业—资源系统耦合关系研究:基于农户行为的视角[J].中国生态农业学报,2012,20(3):369-377.

[3]李慧,王继军,郭满才.基于结构方程模型的黄土丘陵区商品型生态农业系统耦合关系分析[J].经济地理,2010,30(6):1005-1010.

[4]苏鑫,王继军,郭满才,等.基于结构方程模型的吴起县农业生态经济系统耦合关系[J].应用生态学报,2010,21(4):937-944.

[5]李奇睿,王继军,郭满才.基于结构方程模型的安塞县商品型生态农业系统耦合关系[J].农业工程学报,2012,28(16):240-247.

[6]李奇睿,王继军.退耕背景下安塞县商品型生态农业系统耦合关系[J].农业工程学报,2011,27(9):293-298.

[7]刘彦随,靳晓燕,胡业翠.黄土丘陵沟壑区农村特色生态经济模式探讨:以陕西绥德县为例[J].自然资源学报,2006,21(5):738-745.

[8]周立华,樊胜岳,王涛.黑河流域生态经济系统分析与耦合发展模式[J].干旱区资源与环境,2005,19(5):67-72.

[9]夏自兰,王继军.基于水土保持下的纸坊沟流域农业产业—资源系统耦合效应评价[J].自然资源学报,2011,26(10):1647-1657.

[10]高亮,王继军,梅花,等.基于DEA的安塞县商品型生态农业系统耦合效率分析[J].水土保持研究,2013,20(1):210-214.

[11]刘佳,王继军.黄土丘陵区农业生态系统和经济系统的互动关系:以安塞县纸坊沟小流域为例[J].应用生态学报,2009,20(6):1401-1407.

[12]李奇睿,王继军.“退耕还林工程”实施后安塞县商品型生态农业建设成效[J].干旱地区农业研究,2011,29(1):270-276.

[13]李芬,王继军.黄土丘陵沟壑区纸坊沟小流域农业生态安全态势变化的驱动力分析[J].中国水土保持科学,2009,7(2):100-106.

[14]张丽萍,程积民,王继军.黄土丘陵区上黄试区农业生态经济系统演变阶段划分及其驱动力初探[J].西北农林科技大学学报社会科学版,2009,9(4):24-28.

[15]刘勇.生态经济系统耦合机制研究[J].攀登:汉文版,2013,32(3):88-91.

[16]陈德敏.资源循环利用论:中国资源循环利用的技术经济分析[M].北京:新华出版社,2006.

[17]尚杰,翟绪军.机制重置的农业可持续发展新视角:农业循环经济发展机制的理论与实践[M].北京:科学出版社,2013.

[18]谢高地,李士美,肖玉,等.碳汇价值的形成和评价[J].自然资源学报,2011,26(1):1-10.

[19]王继军.黄土丘陵区纸坊沟流域农业生态经济系统耦合过程分析[J].应用生态学报,2009(11):2723-2729.

[20]欧阳志云,郑华.生态系统服务的生态学机制研究进展[J].生态学报,2009,29(11):6183-6188.

[21]曹明宏,雷书彦,姜学民.论生态经济良性耦合与湖北农业运作机制创新[J].湖北农业科学,2000(6):7-9.

[22]Maslow A. Motivation and personality [M]. China Social Sciences Publishing House, 1999.

[23]王继军.论水土保持中的几个经济问题[J].水土保持研究,1996,3(2):125-128.

[24]王继军.“退耕还林还草”的生态经济学基础[J].农业经济问题,2003,24(8):21-25.

[25]王全新,王千梅,时正新,等.生态经济学原理[M].郑州:河南人民出版社,1988.

[26]李芬.黄土丘陵区纸坊沟流域农业生态安全评估[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2008.

[27]王继军.纸房沟流域农业生态经济系统建设及其投入问题分析[J].世界科技研究与发展,2001,23(3):56-58.

[28]郭满才,王继军,彭珂珊,等.纸坊沟流域生态经济系统演变阶段及驱动力初探[J].水土保持研究,2005,12(4):245-246.

[29]王继军,姜志德,连坡,等.70年来陕西省纸坊沟流域农业生态经济系统耦合态势[J].生态学报,2009,29(9):5130-5137.

[30]程序,刘国彬,陈佑启,等.黄土高原小流域生态—经济重建模式的尺度概念和方法[J].应用生态学报,2004,15(6):1051-1055.