试谈当代校园戏剧的演出启示

2018-03-04

【摘要】 厦门大学“中文有戏”演出季自2010年首次亮相以来已成功举办九届,一路以来“中文有戏”在摸索前行中不断积累经验、愈趋成熟,逐渐成为国内颇具影响力和创造力的当代校园戏剧活动品牌。“中文有戏”对京昆专场、厦大京剧协会的平台意义不容小觑,而今年专场演出暴露了不少问题,如缺乏专门的剧务人才、演员队伍急需扩大等,但也在原创和宣传上有了新的突破。本文将以厦门大学第九届“中文有戏”演出季京昆专场为例,探讨校园戏剧活动尤其是高校戏曲传承实践的未来发展之路。

【关键词】 中文有戏;京昆专场;校园戏剧;演出启示

[中图分类号]J80 [文献标识码]A

厦门大学“中文有戏”演出季自2010年首次亮相以来已成功举办九届,一路以来“中文有戏”在摸索前行中不断积累经验、愈趋成熟,逐渐成为国内颇具影响力和创造力的当代校园戏剧活动品牌。“‘中文有戏演出季的制作团队不断壮大,从最初以中文系师生为主力发展为如今全校师生通力合作,并且带有两岸携手共创、校内外联合支持的鲜明特色;演出季的内容和形式日益丰富,由最初的话剧‘一枝独秀,发展成如今话剧、戏曲、相声、纪录片和电影‘百花齐放,原创与经典兼具、先锋与传统并举。”[1]182018年“中文有戏”演出季(第九届)已在一片欢呼和掌声中落下帷幕,此次演出季依旧包括话剧、戲曲曲艺、影视作品三大板块,共有9个剧目或专场,为校内师生及市民朋友们呈现了13场精彩的视听盛宴。就观众喜好程度和观演人数来看,戏曲演出相比于话剧演出,略显“小众”,不过今年的京昆专场排除万难挑起了“中文有戏”开幕大戏的重任,以良好的艺术效果和口碑为整个演出季赢得一片开门红。本文将以厦门大学第九届“中文有戏”演出季京昆专场为例,总结其经验与教训,探讨校园戏剧活动尤其是高校戏曲传承实践的未来发展之路。

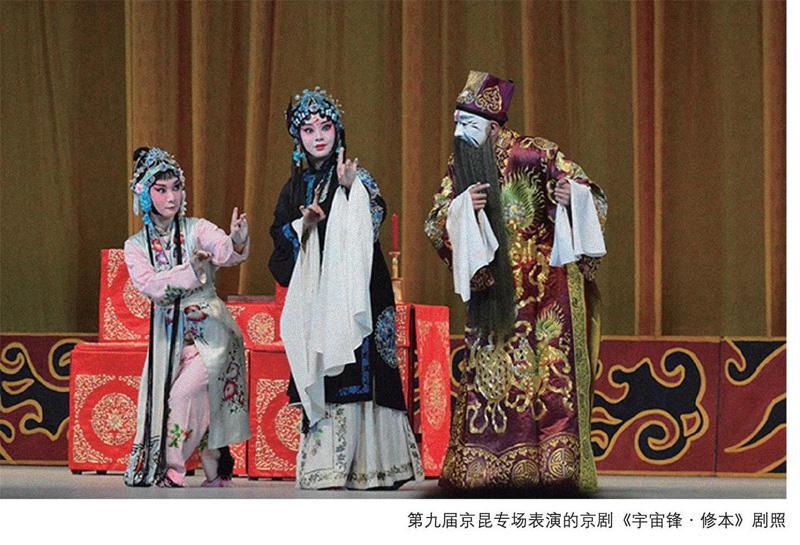

第九届京昆专场的剧目包括京剧《红鬃烈马·武家坡》《宇宙锋·修本》,昆剧《紫钗记·阳关》《牡丹亭·惊梦》,演员均由厦大师生组成。经过两个月的筹备与排练,众演员在2018年5月13日晚上的建南大会堂呈现了一场艺术质量较高的演出。笔者通过采访厦大京剧协会会长、第九届“中文有戏”京昆专场负责人、同时也是《牡丹亭·惊梦》一折中杜丽娘的饰演者、人文学院2017级艺术学硕士研究生叶子,深入了解了有关京昆专场在筹备、排练时所体现的管理方式与价值观念等。具有多重身份的叶子代表着京昆专场的立场与意志,她的口述资料对于笔者的论述具有重要的第一手材料意义。这种采访与被采访、研究与被研究的口述史方式,表面上是笔者在观察京昆专场、在记录京昆专场,但实则是运用社会主体研究方法,凸显京昆专场中颇具影响力的行动者的主体性与能动性,这是一种书写民间记忆中常见的主体共构方式。

一、“中文有戏”的平台意义

就国内高校而言,一般只有专业艺术院校(如中戏、上戏、北电等戏剧影视学院)和少数的综合大学有定期举办话剧演出、微电影展映的传统与能力,或作为检验“科班”学子专业课程学习的成果,或用以充实师生的校园精神文化活动,但也鲜有能发展成一场具有精密规划、较高质量的校园演出季。业内比较有名的演出季如重庆大学生戏剧演出季,是重庆市校园戏剧的一场盛宴,川剧、京剧、音乐剧、话剧轮番上演,但也是由市政府(市宣传部、市教委、市文化委、市文联等)多部门联合主办,重庆大学、西南大学、重庆师范大学、四川外国语大学等多所高校协办。如此看来,作为综合大学,厦门大学既没有开设专门的戏剧表导演课程,也没有聘请具有丰富表导演经验的指导老师,几乎全凭偏重文本研究、理论研究的戏剧影视学专业的师生自己摸索前行,却能独立承担一场涵盖话剧、戏曲、相声、电影、纪录片等多种表演艺术样式的精彩演出季,实属不易。

今年是厦门大学举办“中文有戏”演出季的第九个年头了。多年来,“中文有戏”凭借扎实的演出水准和丰富的统筹经验在国内高校中积攒了良好的口碑,可以说已然成为一块属于厦门大学独有的闪闪发亮的金字招牌。若说“中文有戏”对外是品牌,对内则无疑是平台——“中文有戏”四字蕴含的更多是一种难以割舍的集体记忆和共同情怀,它能为校内师生创造一个提高文化素养、展现自身风采、丰富校园生活的平台。对于京昆专场的同学们而言,“中文有戏”的平台意义更为特别。因为在众多的演出和放映实践中,话剧板块似乎一直是校园戏剧活动所偏爱的“掌上明珠”,往往能占领大部分“市场份额”。而戏曲表演则是显得稍微“曲高和寡”的小众艺术,捧场的观众不多,反响也不如话剧热烈,但京昆专场的同学仍然非常感谢“中文有戏”这个舞台,给了他们圆梦的机会。

(一)“中文有戏”与京剧协会

厦门大学京剧协会创立于1999年,由厦门市知名票友胡维弘和在校学生发起,如今也是校内一个具有较高“分量”的社团。据京剧协会会长叶子所言,“中文有戏”的连续举办与协会本身的存亡有着密不可分的关系。“中文有戏”是协会内部一年一度的盛事,京剧协会(除了京剧爱好者也有昆曲发烧友)为了每年五月份的正式演出,都会提前一定时间开始筹备和排练,比如定下演出剧目,学习身段和演唱,联系福建京剧院以确定演出所需要的道具、行头等,只为当晚演出短暂的绚烂登场。在这个意义上,“中文有戏”成了戏迷们的一次共聚和狂欢,于他们既是游戏也是成长。以《牡丹亭·惊梦》为例,带头人叶子曾师从裘彩萍、单雯、钱冬霞等江苏省昆剧院优秀表演艺术家,接受过良好的昆曲表演训练,其唱腔和身段在厦门昆曲圈内也是数一数二的。在亦师亦友的叶子带领下,“惊梦”剧组内部的各成员如柳梦梅、杜母、大花王、众花神等扮演者都得到了较为专业的表演指导。于是,在寓教于乐中,各人的水平也在有目共睹中不断进步,为最终的演出提供了质量保证。与此同时,以叶子为代表的比较有经验的老社员也会将他们在具体实践中学到的宝贵经验传授给下一届新社员,完成社团内部新旧血液在任务和组织上的交接。所以,社团的生存与传承也在很大程度上得益于“中文有戏”的连续举办,有了“中文有戏”这个机遇和平台,他们才不断地激励自我、挑战自我、超越自我,以一场又一场精彩绝伦的演出书写社团的光辉历史。

倘若没有“中文有戏”这个平台,协会成员可能不会聚在一起绞尽脑汁、各尽所能,京剧协会也许早就名存实亡了。倘若没有“中文有戏”这个平台,协会也不会得到各方面的大力支持:在技术上,专场演出得到了来自福建京剧院工作人员以及中文系戏剧影视学教研室众老师的专业指导;在经费上,学校对各剧组均拨出专款资金,确保演出的物资需要和顺利制作;在场地上,学院提供专门的小排练室以便剧组日常练声、走位、身段等训练,以及有着悠久历史的建南大会堂这个演员们梦寐以求的终极殿堂;等等。没有这种种便利与“绿色通道”,很难想象京昆专场如何凭借一己之力顺利完成整个演出。如上文所言,能对学生演剧活动提供多方面指导与支持的国内高校少之又少,更别说古典戏曲这种“小众艺术”,而厦大“中文有戏”演出季却能让一个由戏曲爱好者构成的协会发挥所长,在真切的表演实践中彰显自身的存在价值。甚至毫不夸张地说,它延续了小社团的生命,为社团活动创造了生存和发展空间,从而也保持厦大校园文化的独特性与多样性。

(二)“中文有戏”与戏曲爱好者

除了宏观上对社团整体延续的意义,从微观上每个社团成员对于“中文有戏”也有着特殊的情愫。正因为“中文有戏”搭建了一个可供大家发掘潜能、彰显价值的大舞台,厦大的戏曲爱好者才能共聚一堂,他们不为名不为利,纯粹是出于对戏曲艺术的热爱。他们也不一定以推动古典戏曲抢救振兴为己任,也可能不会喊着“弘扬民族传统文化”的空洞口号,他们更多的是以身体力行在客观层面上唤起更多人对我们国家优秀古典文化的关注。“中文有戏”对于社员,甚至对于观众,都是一个素质教育的生动平台,他们所接触到的是充满生气的新鲜事物,为他们打开了通往一个运动的、有声的新世界的大门,不再是教科书上遥远的、冷冰冰的图片和文字。亲临现场观看戏曲艺术“唱、念、做、打”最直观的展现,无论是演员还是观众都能直接感受戏曲艺术的美妙与动人,教材和课件上毫无生气的描述瞬间“活”了起来,建南大会堂摇身一变,成为一个参与式的、体验式的开放课堂。

通过“中文有戏”作为中介,同学们得以与福建京剧院建立友好的合作伙伴关系。学生演员们在演出实践中增长了大量的专业知识,这些知识往往只有在专门的戏曲院校课堂上才能近距离接触,更不要说一般的综合性大学了。他们中有的人可能原本只是单纯地喜欢听戏、唱戏,却对戏曲演出背后那一套严谨的知识体系不甚了解,而那正是老祖宗传下来的仪式与智慧。从未接触过戏曲化妆、穿戴的同学们在演出前按压着好奇心静静地坐在凳子上,等待着魔术师一般的专业化妆师给自己做造型。以“杜丽娘”一角为例,叶子需要经过脸部化妆(打底、上胭脂、扑粉定妆、扫红、画眼睛、画眉毛、畫嘴唇)、勒头(包头、勒头、吊眉、贴小柳、贴大柳、戴线帘子、戴头套、戴发簪、戴大纂、包水纱)、戴头面(泡子、泡条、三大件、耳挖子、蝴蝶顶花、鬓花)、着装(彩裤、腰包、衬褶子、帔、彩鞋)等一系列复杂且有序的步骤。除了那些大大小小装满服饰、化妆用品的铁箱子外,福建京剧院的老师们随时随地都在为大家演示着生动的一课,同学们也由此知道了现代戏曲舞台布景需要用到守旧、台毯等大道具,不能不算是意外的收获。

二、对于京昆专场的反思与展望

正是这个极具人文情怀的校园及其提供的多方面天时地利人和的条件,使京昆专场有机会充分调动其能动性,在原剧的基础上进行创造、创新。但本次演出中出现的问题却不能熟视无睹,并且也是这几年演出中一直悬而未决的问题,对协会发展和专场演出负有沉重使命感的叶子同学对此作出深刻的反思,问题大抵有二:

(一)缺乏专门的剧务管理人才

“中文有戏”的其他版块如话剧剧组、电影剧组的演职员列表上总会清清楚楚地标注分工:演员是谁,导演、编剧、舞监、灯光、音乐音效、摄像、宣传、场记、剪辑、制作人等又是谁,一目了然,毫不含糊。但到了京昆专场这边,除了海报、摄影、微信公众号运营等对经验、技能要求较高的宣传工作设有专业人员,偌大一个专场居然没有一个专门负责剧务的执行制作人,剧务几乎也是由担任“惊梦”主演的叶子包揽。笔者好奇,这难道是因为没有具体分工的统筹经验吗?答案显然是否定的。据叶子介绍,负责戏曲演出的幕后统筹工作并非易事,剧务也需要以过硬的专业知识武装自身。按理说,剧务与主演分开是非常合理的事,台前幕后历来界限分明,但对京昆专场的剧务又必须要求他掌握演出背后那套复杂繁琐的专业知识,戏曲剧组不像话剧、电影演出那样可以招募没有太多工作经验的舞监、灯光、音乐、场记等职员,只要做事细心谨慎、到时虚心请教也不会太耽误事。戏曲演出幕后工作更多地会涉及专业性较强的学问,他得对各行当演员的不同穿戴(生旦净丑的服饰要求当然不一样)如数家珍,才能与福建京剧院顺利交接行头款式、数量以及各种大小道具等;他也需要对演出当晚的注意事项了然于心,以便提前向演员们交代休息、饮食、基本衣物等要求。当然,他极有可能还要兼顾内部舞台监督、执行制作等大大小小的繁琐事情,对外应付演出季总统筹方面的各种联络需要,心理承受能力、业务处理能力也必须过关。于是这个工作便似乎“理所当然”地落到了演出经验丰富的叶子身上。所以,这就成了一个悖论:我们需要单独的剧务,但剧务却不得不从演员内部生成。剧务与主演在知识储备上呈现很大的重合性,而一个具有专业知识素养的优秀剧务也不是那么快能培养出来的,这正是负责人叶子所担忧的事情。尽管今年专场演出总体呈现效果不错,幕后统筹没有出现太多纰漏(有些突发工作也能临时完成),但主演兼剧务(甚至兼导演)的同学两个月来除了参与排练、指导排练,还要分配大量精力到组织管理工作上,难免身心俱疲。笔者笑称叶子简直就像古代戏班子里既要经营戏班、张罗杂事又不得耽误自身表演的“末泥”,叶子只能感慨:欲要突破这个困境任重道远。

(二)演员队伍青黄不接

京剧协会的生存模式是以“中文有戏”为依托,以每年演出季献上几出折子戏为目标,一届传一届,以老带幼,不断更新组织血液。但对于一个业余社团来说,平常没有充足的经费可以外请专业的京剧或昆曲指导老师来开设讲座或授课,表导演等舞台知识、戏曲理论知识也是完全靠大家私底下自学,在身段、唱腔等教学方面也几乎是靠有受过专业训练和演出经验的学长学姐向社员手把手传授,且不论教授效果如何,教授方式也略不规范。这其实对一个社团的发展来说极其不利,随时可能因为前辈的毕业离校而导致专业人才的断层。这几年专场演出还算比较幸运顺利,协会聚集了不少有过一定基础的戏曲爱好者,保证了当年的演出质量,但目前能够独立撑起专场的骨干成员越来越少,下一届能否担起重任、如何担起重任,也是困扰社长叶子多时的问题。在此,还要感谢厦门华夏学院的师生倾力相助,除了促进厦门高校之间的戏曲活动交流,也为厦大京昆专场输送了一定的人才。但如何扩大演员队伍、如何完成新旧交接,仍是来年专场演出亟待考虑的重要工作。

不过,今年专场演出较之往年也有推陈出新之处,从中积累的有用经验需要保留并为来年的演出服务,力图尝试更多新的突破。

(一)建立一支学生乐队

叶子回忆道,当初想建立一支由学生组成的乐队也是一拍腿瞬间就涌现的想法,却没想到效果意外地恰到好处。为给大约半小时的《牡丹亭·惊梦》片段寻找到一支合适的队伍,叶子请来了擅长曲笛、琵琶、中阮、二胡等中国传统乐器的六位同学通力合作,这也算是一次小小的试验,证明专场在原创上所下的功夫和用心。由于其中一位同学已毕业,六位乐队成员每周大概聚集排练一次,也出乎意料达到了很好的磨合,最终演出效果也没有让大家失望。其他三个剧目仍然是请福建京剧院的乐队老师负责伴奏,“惊梦”一出则破天荒地使用“自己人”,由此也可以看出,学生的主体性比起往年来更是得到了一个凸显,京昆专场并非简单地完成每年的任务,而是以更自信、更积极的主人翁姿态投入其中。这一举动也得到了系里李晓红教授、杨惠玲副教授的高度赞扬,杨老师甚至希望以后的“中文有戏”舞台上能够推出剧本、音乐、导演、演员均由学生承担的原创戏曲作品。我们对厦大的学科建设和实践演出有足够的信心,希望在文本创作和舞台表演上能贡献更多青年人的朝气和才华。

(二)宣传上的创新

今年专场演出,笔者有幸得到叶子社长的邀请,负责专场的微信公众号运作。叶子也向我坦陈,以往他们更注重的是演出本身,“独乐乐”即可,只图过把戏瘾,所以也才有了上文提到的“中文有戏”是他们戏曲爱好者的一次狂欢。随着剧组观念的转变,他们发现戏曲演出也需要观众的“捧场”,不管是盈利性质的商业演出还是纯粹的校园演剧。于是,笔者大胆提出了自己对宣传这块的想法,为各位演员、乐队成员拍摄一组风格相近的精美照片,用以后期的微信推送,当然也特地叮嘱大家保留平常排练时的图片或视频材料,保持最真实最自然的样子,也可以用作花絮。笔者在编写文案时,也力求摆脱以往简单粗暴的说明式文字,融入了时下的流行元素(如小猪佩奇表情包等),风格上尽量轻松可爱,语言上力求俏丽活泼,搭配俊男美女的清新写真,甚至放上剪辑过的大家平常排练的短视频,以提前让观众一睹专场风采。丰富的视觉、听觉元素并没有喧宾夺主,反而更加突出了协会对演出、对观众的重视态度;同时在推送上展现年轻人的形象,在很大程度上消解了戏曲演出的神秘性和严肃性,拉近了学生大众与校园戏曲演出的距离。相比往年的推送大约仅有100的阅读量,今年专场在京剧协会公众号的每篇推送几乎都是300以上阅读量,而“乐队篇”“终极预告篇”甚至还达到了600,这当然是多亏了专场各成员以及老师们的大力转发,同时也证明了有趣生动的推送往往能得到更多的关注。传统戏曲演出和话剧、电影剧组一样,不能闭门造车,而是“独乐乐不如众乐乐”,同样是需要重视宣传工作(无论是线上宣传还是线下宣传)以扩大专场演出的知名度和影响力,使得一些经典剧目在校园内得到宣传、普及。在今年的演出开幕前,甚至有附近幼儿园的老师带着小朋友们前往建南大会堂观看演出,叶子对此表示很興奋,希望自己能成为让优秀传统文化在新时代发光发热的使者,专场以后也能把更多的老师、同学、小朋友吸引进建南。

结 语

厦大学子是幸运又幸福的,我们生活在一个最好的时代:校宣传部、校团委、学生处、教务处、研究生院以及人文学院各部门均为追梦的学生创造了非常优越的校园艺术生态,一年一度的演出季让全校各学院学生都有展现自己的平台。“中文有戏”马上就要迎来第十个年头了,在过去的九年内,我们形成了由学生主导的艺术创作新氛围,同学们集思广益,奉上了许多或纯粹原创或改编经典的优秀戏剧影视作品;我们形成了以演出为载体的人文教学新模式,不再是单纯课堂式传授理论,而是寓教于乐,在自娱自乐的排练和表演实践中点燃知识之光。在传承中国优秀传统文化上,戏曲曲艺板块的京昆专场连同相声、古琴专场都起到了很好的模范带头作用。京昆专场尽管仍面临许多挑战(如剧务统筹的人才培养、演员队伍的可持续性扩大),但在坚守经典传承的同时,并未忘却时代赋予的将其发扬光大的使命,在原创性上动脑子、下功夫,也融入当下大众喜闻乐见的娱乐元素,在宣传上与时俱进。只有活的内容加上活的形式,才能让看起来“高不可攀”的戏曲艺术真正在校园内焕发生机。

其他高校演出活动主要是话剧、电影的大众样式,很少高校(除戏曲专业院校外)能在戏曲演出上独力打造自己的品牌活动,原因不外有三:戏曲在高校的传承实践,需要有专业的指导老师,需要有充足的资金支持,需要有良好的平台载体。“在高等教育的传统文化传承中,想要开展一场高雅艺术进校园并不难,但是想要开展类似于昆曲传承计划的复兴运动,而单单依靠高校的力量恐怕是心有余而力不足的。”[2]75-7821世纪初,当代著名作家白先勇牵头发起青春版《牡丹亭》,由专业演员出演,在包括北京大学在内的国内八大高校巡演,引发了“昆曲热”的学习浪潮。北大由此开启了著名的“北大昆曲传承计划”,肩负着一个新的学术身份——传承昆曲文化的重要阵地。殊不知,青春版《牡丹亭》用于制作、演出、宣传的费用高达数千万元,“北大昆曲传承计划”也投入了大量的资金,并且得到了多个昆剧院的著名表演艺术家以及昆曲专家、学者的热情加盟,也把众多优秀青年演员、高校学生纳入复兴国粹的运动之列。而苏州大学也紧跟北京大学的步伐,启动了“白先勇昆曲传承计划”。作为国内第二个高校昆曲传承基地,苏大除了开设“昆曲选修课”之外,力图做到昆曲教学与昆曲演出两线并行,每月定期举办一到两个昆曲专场,另外还有学术讲解与剧场表演相结合的昆曲讲座,“并在此基础上编辑全部演出、讲座的影像资料和文字材料,以便于推进昆曲学术理论研究”[3]7-8。

厦大固然没有那么得天独厚的条件,很难与上文提到的有组织、有计划、大规模的高校戏曲传承实践活动相提并论,但厦大却以完成一场又一场高质量的京昆专场为小目标,尽可能地为热爱国粹的学生提供技术、经费、场地等多方面的支持,尽可能地打造一个适于艺术创作、艺术普及的艺术教育环境。作为一个小小的校园业余社团,厦大京剧协会由于活动经费有限,成员不多,由学生前辈带头,平常的活动内容比较单一,以唱为主,同时兼有身段训练,几乎是依托“中文有戏”才找到生存的动力,在缺少许多必备硬性条件的情况下确实很难在中国东南一隅的小岛上形成大气候。还是拿青春版《牡丹亭》作参照,仅杜丽娘一角,从“游园”“惊梦”“言怀”“寻梦”到“道觋”“离魂”“幽媾”再到“回生”,几乎都是由不同的女演员扮演,因此可以在两小时左右从头到尾演完最基本的剧情,保持情节上的完整性;而乐队则是面向北京所有高校进行选拔,不乏技艺出色的专业人士,笛师、鼓师等伴奏人员大多来自专业戏曲学院。这样一比,厦大似乎输在了“业余”上,我们只能演出半小时左右的折子戏,只能组成一支迷你乐队,但不可置疑的是大家对待戏曲、对待艺术的精神是宝贵的。京昆专场作为厦大传承戏曲艺术、弘扬中华文化的首块试验田,有信心能解决自身所暴露的问题,继续发挥学生的主体性和创造力,以期在没有多少京剧、昆曲历史基础的厦门开出花来。这也正是“中文有戏”的最大意义,星星之火之多,中华文化瑰宝不会因岁月而黯淡,反而闪烁最耀眼的光芒,也就是厦大中文人常说的“中文有戏,中华文化有戏”。

参考文献:

[1]李洋.厦门大学“中文有戏”演出季的发展历程及多元意义[M]//李晓红,等.厦门大学中文有戏演出季评论集(第1卷).厦门:厦门大学出版社,2013.

[2]王帅统.北京大学昆曲传承模式研究[J].湖北科技学院学报,2016(09).

[3]李花.管窥昆曲在当代高校的传承与保护——以对“白先勇昆曲传承计划”的讨论为中心[J].戏剧之家,2015(17).