爱上中国·寻 梦

2018-02-28

杭州 2015年5月22日 晴

今天去浙江大学紫金港校区听一个法国人的报告,他叫阎雷,从上世纪80年代开始背着相机,他走遍了中国的山山水水,拍摄改革进程中的中国社会,拍摄中国人,他在报告中展示了大批具有历史张力的老照片,讲述了照片背后的一个个故事。我被他的照片震撼,被他的故事打动,被他的经历吸引。作为纪录片导演,我决定拍摄一部纪录片,向观众传达阎雷这个神奇的故事,通过阎雷的照片和他的外国人视角,向全世界传播一个中国改革开放40年的春天故事。

摘自《爱上中国》总导演王伟平日记

【字幕】法国、图尔、圣阿维汀

【画面】阎雷带着妻女捉蝴蝶一组。茉蝶的笑声。阎雷给妻儿看蝴蝶。

【旁白】我叫Yann Layma,我的中文名字叫阎雷。我是一名法国摄影师。在我50多年的生命中,有三分之二的时间是在中国度过的。我从小就很喜欢抓蝴蝶,中国有个古老的故事《庄周梦蝶》,我想讲讲我的故事。或许,那就是我做的一场美丽的梦……

【画面】光影变化特技转场。阎雷拍摄的各个时期典型的中国老照片。

【字幕】阎雷:法国摄影师,行走拍摄中国30年。他拍摄了60万张照片,发表了60个中国专题报道;他的大型摄影集《中国》,被译成6国文字全球发行;他是世界文化遗产“哈尼梯田”的发现者,被法国国会授予“骑士勋章”。

【字幕】法国 巴黎 2015年9月

【画面】飞机起飞,阎雷坐在飞机上。书店大同街景运动镜头

【旁白】2015年,我的摄影作品集《昨天的中国》出版,引发了中国读者的极大兴趣。这年秋天,我应邀前往中国山西接受“影像的力量”国际摄影奖。我曾经无数次地往返中法之间,这次距我第一次寻梦中国已经30多年了。32年了。

【画面】阎雷大同领奖

主持人同期声:“有请法国摄影师阎雷先生”。

同期声:阎雷:你好,大家好,谢谢大家。我1979年做了一个梦。我看到一个消息,中国(改革开放),第一次给个人(外国人发放)旅行签证。我十天睡不着觉,我看到了我的生活路线,我必须要学中文,必须要学摄影,必须要拍中国发展、变化、开放。

【画面】颁奖现场声+1979年法国外景+法国《国家地理》杂志创刊号+1979年中国影像资料。

【旁白】我寻梦中国的另一个原因是,1979年法国《地理》杂志诞生,需要大量图片介绍神秘的中国。这让我怦然心跳,我心甘情愿地将自己深深地沉浸到这个伟大的国家中去,为这个巨人绘制一幅历史肖像。

【画面】阎雷在街头观察拍摄 穿插80年代资料与现代化城市画面

【旁白】30多年前,改革开放的中国在呼唤我;今天,巨变的中国又在呼唤我,它呼唤我去记录今日的中国,微笑的中国。

【画面】摄影集《微笑中国》策划会 2015年9月

【字幕】杭州 浙江大学出版社

张琛(浙江大学出版社副总编辑):文明因交流而精彩,我觉得这里面这么多优秀的作品,都应该让更多的人看到。让更多的人能够了解我们中国,认识我们中国,尊重我们中国。

阎雷:我的爱好就是拍中国,就是这个风格的。基本上为了采访的应该是自然的,人不能发现我在拍,所以应该拍得很快,但动得很慢。

这样人就不会害怕。有的人就“啊啊啊”这样。不是偷拍,我是合作的。

1985年,北京 天安门广场

【画面】《微笑》策划会转场到北京

【字幕】中国 北京 1985年

【旁白】北京,是我当年来到中国的第一座城市。那时,这里物资匮乏,没有色彩。整座城市笼罩着一片灰色,就像一杯没有味道的白开水。干燥的风呼呼地吹,到处都弥漫着煤球的气味儿。

阎雷:1985年1月份到了北京,跟法国完全不一样 ,不开放。我到达那天是晚上,特别冷,零下十多度。街上一个人都没有,晚上11点钟,那时候汽车很少,饭馆都没有,私人公司都没有,商店都没有,什么都没有。

【画面】阎雷街拍,闪回一组北京80年代的老照片。

【旁白】当时的中国还没有完全开放,让我感觉无法“捕捉”真实的中国,而我却成为被“捕捉”的对象。我常常被好奇的中国人围观,被警觉的居委会大爷当成外国特务,被严肃威武的警察盘问……然而,渐渐地,我发现,这座城市有一种魅力:在凝重的灰色调下,在古老的胡同中,涌动着一种变革的力量,孕育着改革的勃勃生机。

阎雷:那时候我有一个胡子,第二天我把胡子刮掉了。因为我知道中国人不习惯有胡子,所以我第二天把胡子刮掉了。

【画面】王府井 西单 国贸大厦与阎雷老照片对比一组

【画面】北京饭店

【旁白】这是我熟悉的地方——北京饭店,这里曾经是北京最早的涉外宾馆。我在这里遇见了人生最重要的朋友、我的恩师、国际著名纪录片导演伊文思先生。

【画面】阎雷看伊文思纪录片《愚公移山》

阎雷:伊文思 ,我的老朋友了,非常有名的导演。

【字幕】纪录片《愚公移山》 纪录片《风的故事》

【旁白】伊文思和斯诺、史沫莱特一样,都是中国人民的老朋友,从1938年拍摄《四万万人民》到1988年完成《风的故事》,他与中国的交往长达半世纪之久。

阎雷:他很喜欢我八十年代拍的照片,他说从你的照片能看出来,你是很热情的,你是为了爱别人的,为了介绍美好东西。

【画面】巴黎外景 阎雷在街头行走

【旁白】伊文思的肯定,对一个青年摄影师来说是莫大的鼓舞,可以说,是伊文思给我指出了一条讲述中国改革开放故事的道路。

【字幕】2016年7月21日 巴黎 伊文思住所

【旁白】伊文思1989年去世。他的夫人马瑟琳今年也已经90岁了,但是思想还是特别年轻,特别开放。每次我去巴黎,都要去拜访她,告诉她一些北京的新鲜事。

【画面】伊文思夫人与阎雷见面 45秒

马瑟琳(伊文思夫人):他喜欢蝴蝶,而我这里正好有一只蝴蝶。我们想尝试建一座桥梁,那个时候欧洲对神秘中国普遍不了解,当时报纸的惯用语,说中国人就像蓝色的蚂蚁一样,我们想要证明,每一个蓝色的蚂蚁都是一个独立的个体,他们和我们法国人是一样的,和全世界所有的人都是一样的。我们想要打开东西方之间的大门,摧毁对中国不好的印象。

【画面】伊文思用过的老电影机

【旁白】今天,这台老式电影机已经作为文物被珍藏在中国革命历史博物馆。当年,伊文思用影像记录了苦难、贫困的中国。如今,我要用相机,拍摄改革开放的中国。

1985年,北京王府井商业区

2016年,北京三里屯商业区

【画面】广州、深圳外景。阎雷广州街头采风,观察、拍摄,在商场门口拍摄时髦女郎。照片定格,注明拍摄时间地点。特技转到《昨日中国》大哥大照片。

【旁白】广东是中国改革开放的前沿阵地,我发现这里的人们是如此迷恋于新鲜事物。年轻人热衷于西方文化,圣诞节过得比春节还热闹。这里,灰色的中山装变成了时髦的西装,一副香港人的派头。手机,在中国当时被称为“大哥大”,最早就出现在深圳特区。

【画面】一组打手机镜头 ,阎雷在街头抓拍

阎雷:今天我拍到了一张很理想的照片。三个姑娘拿着手机在一起。

【画面】阎雷在农贸市场转悠 叫卖声、农贸市场镜头

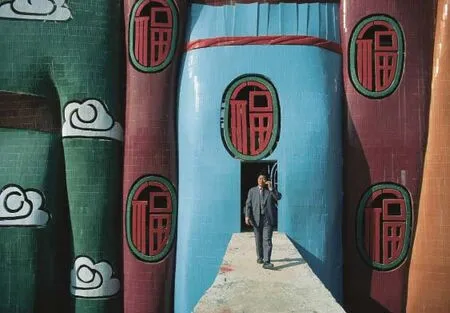

【旁白】这座城市出现了中国改革开放后最早的自由市场、最早的万元户、最早的旱冰场。我第一次在广州看到“熊猫外交”的主人公——深受世界人民喜爱的大熊猫,中国开始拥有自己开发的电脑产品,街头巨幅广告牌替代了红色政治标语,成为城市的新景观。

【画面】深圳外景

【旁白】深圳从一个小渔村变成了中国改革开放的风向标,这里高楼大厦像雨后春笋,拔地而起,上世纪90年代初,这里出现了房地产市场,中国人开始拥有了自己的房产。广东成了中国改革开放的圣地,这里开启了中国人新的生活方式,广东腔也成了时尚,似乎这样就是跟上了时代的步伐。

阎雷:那时候我觉得特别是年轻人,很能干,充满激情,特别着急中国将来会变成什么样子……特别是大学生,有的大学生他们特别想出国,所以跟我们在一起交朋友,找一个门,他们那时候开玩笑说,你们说中国在开放,门在哪儿呢?

1995年, 广东 深圳

【字幕】法国 巴黎

【旁白】走出国门,到西方去留学,是很多中国年轻人的梦想。而我这个初出茅庐的西方摄影师,却对中国——那个东方古国的巨变,越来越痴情,甚至是着迷。

【字幕】阎雷去西蒙、朱小玲工作室与好朋友见面拥抱

阎雷:“朱小玲”

【旁白】在巴黎,我有两个最好的朋友西蒙和他的夫人朱小玲。1986年,西蒙和我,还有一对画家朋友带着他们只有十四个月的小baby,共同踏上了三个月的中国探险之旅。那年春节,中央电视台正在热播电视剧《西游记》。我和西蒙却在筹划一场精彩绝伦的“东游记”,我们想用绘画、摄影和摄像的方式来记录中国人的日常生活。

【画面】《昨天的中国》第78页、183页,四川成都,看黑白电视,电视机推成特写,特技加上电视剧《西游记》画面。

【字幕】《西游记》主题曲《敢问》串联起阎雷拍的老照片,周游全国的感觉

【画面】西蒙在画画,朱小玲在旁边看。阎雷、西蒙1986年去中国时老照片。

朱小玲:一个摄影师,三个画家,在中国走了一圈。

阎雷:一边画画,一边旅游拍照片。

朱小玲:他们还拍了一个video,就是纪录片。

阎雷:我们两个(阎雷和西蒙)想起来要做一个艺术介绍中国的方法,那时候很随便的,很疯疯癫癫的,很年轻。那时候很多中国人还没见过外国人,他们在外边一直在看我们,这样的。特别是在农村啊,或是在上海,我们在街上画画,很多,一千多个人在看我们这样,都疯了。

【画面】阎雷从书架拿出1986年四人联展的画册

阎雷: 我拍照片,他们画画,他们的油画,我在前面,有人来了拍摄,他说希望有很多这样(的钱),他要改变钱是最重要的,能看出来人在笑,很热情,只有在中国有这样的一个眼睛。

【画面】一组阎雷在中国城市和乡村的观察、捕捉、

拍照的画面,做画面定格,插入抓蝴蝶瞬间,不断闪

回。一组阎雷与普通民众交往谈话的画面。

【旁白】我想通过摄影作品让西方人走近中国,了解

中国。我在学习另一种思维方式,让自己融入中国的

社会巨变。我需要的是时间,是努力,是旅行,是一

遍又一遍地去看,去发现更多,同时抓住一切机会按

下我的快门。我的照片很快被《明星周刊》、《国家地

理杂志》和《费加罗报》等欧洲著名的报刊争相刊载。德国《明星周刊》编辑Harald Menk:我们发现

阎雷的时候,他已经在世界上一个著名的影展中获奖了,并且在《费加罗报》、《泰晤士报》、《巴黎竞赛》等知名报刊杂志上发表作品。他有一双很好的会发现的眼睛,能捕捉精彩的瞬间,他是一个很会酝酿故事的记者。

【画面】《明星周刊》转到中国。

【旁白】我与中国的缘分正是来自这份杂志。1949年《明星周刊》创刊那年,新中国刚刚成立,大多数欧洲人对新中国充满着新奇。1978年,这个国家又迎来了第二个春天。

德国《地理杂志》主编Ruth女士:我手里这本就是《GEO》的创刊号,关于中国的第一个故事就是北京,标题为《老城墙里的新北京》。

中国过去40年间所经历的变迁,是在这个星球上前所未有的,它将一个有着巨大人口的国家,从贫困带向富足,变成一个强国。

【画面】法国 图尔 圣阿维汀 阎雷家 带同期声(小茉蝶穿着印着蝴蝶的T恤回家,欢乐地叫爸爸。小茉蝶骑摇马等一组)

【旁白】我的家在法国一个叫圣阿维汀的小镇,这里距巴黎两百多公里。我的小女儿今年两岁,中文名叫做茉蝶——茉莉的“茉”,蝴蝶的“蝶”。我们的生活幸福、宁静,偶尔,我会一个人回到母亲家的仓库,那里存放着我的中国记忆,那里是我的秘密王国。

【画面】阎雷停车、开门,在仓库随意看看

阎雷:很漂亮吧?从中国带回来的,可以开个博物馆了。我最喜欢的就是这个!Morpho Helena,这个是中国蝴蝶。

【画面】蝴蝶标本接到阎雷母亲在画油画。阎雷和母亲坐在沙发一起看老相册,看到阎雷儿时的照片。

【旁白】我对色彩的敏感或许来自基因,我父母都是画家。父亲已去世多年,年近八十的老母亲依然坚持每日作画。

【画面】阎雷看母亲画画

阎雷母亲:是的,他非常不同,非常好奇,对一切都很好奇。小时候就跟别的小孩不太一样,特别知道自己想要什么。对一切都很好奇。小时候就喜欢抓蝴蝶,他特别喜欢中国,我知道他肯定要带一个中国老婆回来,他就是一个白皮肤的中国人。

【画面】阎雷在看父亲做的帆船,帆船特写叠化到P110帆船老照片转场,帆船老照片拉开到中国读者在看帆船照片

阎雷:小时候爸爸做的。

中国读者1:感觉进入了另一个时代。

中国读者2:感觉很亲切。

中国读者3:时代的变革非常明显。

【画面】杂志上的图片转到上海股票交易所

1986年,上海民众在体育场内购买股票

【旁白】这是我1985年1月14日在上海拍摄的一张照片,它记录了中国股市开放时,上海民众购买股票的情形。当时有朋友告诉我,中国的证券交易就要开始了,在静安区附近的南京西路1806号,据说那里原来是一个理发店,后来改建成工商银行信托投资公司静安证券营业部。那天凌晨3点,就有人开始排队,全天认购火爆。我很庆幸捕捉到了这个珍贵的历史瞬间。

【字幕】中国 上海

阎雷:麻烦你一下,你老住在这里吗?您会不会知道这卖股票的?30年以前我拍的照片,你知道在什么地方?

路人:不知道。

阎雷:谢谢!

阎雷:麻烦您一下,您是住在这吗?

路人:我住在这,对。

阎雷:30年以前我拍的照片,是在上海买股票的,你知道在哪吗?

路人:我真的不知道,不好意思,因为三十年以前我那时候比较小,没有听说过。

阎雷:打扰一下,您是这儿的吗?我在找体育场原来卖股票的地方。

路人:不知道!

【画面】一个时代驶过 现代都市璀璨 眼花缭乱

【旁白】中国改革开放以来的变化太大了,以至于我再也找不到那些记忆中的地方,或许即使找到我也已经不认识了……正如炒股显示器上不断更新跳跃的数据一样,光阴如梭,快速发展的中国越来越让人眼花缭乱。

1986年,上海公园

1986年,上海

【字幕】法国 图尔

【画面】法国图尔小镇外景加朋友聚会场景,阎雷讲救命恩人的故事。

【旁白】从1985年第一次去中国,我就发现自己离不开这个神秘的东方古国。三十多年来,我一直在追寻那个“像梦一样的世界”,就像抓蝴蝶那样捕捉美丽的瞬间。只有在回法国定居的这几年,在和朋友的聚会上,我才有空诉说在中国的奇遇……

【画面】阎雷讲故事延续,阎雷故事渐渐淡出。画面叠加到《歌海木寨》中的老照片,迭出侗寨今天典型的自然和人物动态空镜头,如风雨桥、大山等。此段空镜头不带阎雷。接阎雷去寻找侗族老乡的画面。

【旁白】1986年的冬天,零下十几度,我和当地向导在广西和贵州交界的深山里,汽车陷入泥潭抛锚了,我们身上裹着旧报纸取暖,摸黑走了十几里山路,风雪交加,饥寒交迫。

阎雷:特别危险,我就进了一个老人的房子,脱下衣服。他就拿了草药,他们的草药,擦我的身子驱寒,给我喝米酒。那时候他们看我,他们觉得是一个鬼来了,他们问我,你是不是从月亮掉下来的?

【旁白】我们走进一个只有几户人家的侗族寨子,漆黑的夜里,老乡看到我都大喊“鬼来了”,紧闭大门。最后有一个老人救了我们,给我煮了滚烫的米酒擦身体,又杀了鸡,煮了热鸡汤给我喝。

【画面】侗乡外景。典型的侗族音乐,阎雷寻找救命恩人。

【旁白】许多年过去了,我当年拍摄的照片也早就汇集成《歌海木寨》在法国出版了,很多外国人因此慕名而来。一座座恢弘壮丽的风雨桥跨河而卧,桥顶上建有宝塔,仿佛是呈给天庭的礼物。

侗歌渐起。

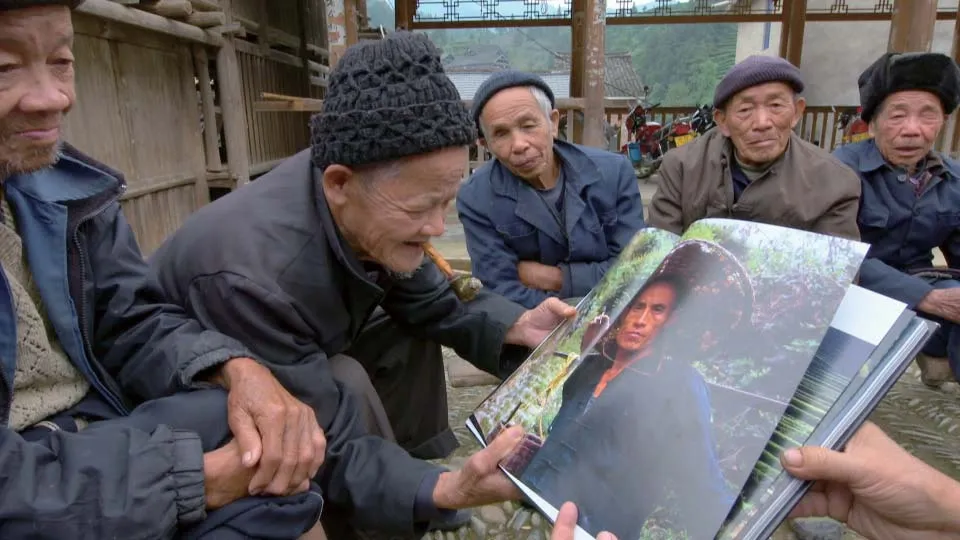

【旁白】当地人告诉我,侗语很复杂,有十多个声调。生活的欢乐和悲伤都被编成四十多种不同类型的歌曲来表达,这里是歌的海洋,树木的村寨。今天,我要重返侗乡,去寻找我的救命恩人,当面感谢这位侗族老人。

【画面】法文版《歌海木寨》摄影集

【旁白】和30多年前一样,朴实的侗族人又一次热情地款待了我。遗憾的是,老人已经去世了,她的女儿也远在广东打工。

阎雷打电话同期声:

【画面】村景 侗族男生合唱 展示一组《歌海木寨》摄影作品

【旁白】老人就葬在村头的空地里,墓地非常简朴,甚至连一块墓碑也没有。淳朴的老人再也不能跟我们一起分享成功的喜悦,我要把我的摄影集《歌海木寨》献给勤劳勇敢的侗族人民。

1989年,广西 三江 独峒乡八协村

【画面】《昨日中国》第171页老照片特技,妈妈和孩子的脸部特写。

【旁白】这是我1989年春天在广西三江侗乡拍摄的一张照片,我清晰地记得照片中这位侗族妇女那个灿烂的微笑,她用侗族奇特的方式带着双胞胎儿子去赶集。27年过去了,这个瞬间一直在我的脑海中定格。我特别想知道,今天这位侗族妈妈还好吗,两个孩子都长成什么样子了,于是,我向当地的《柳州日报》发出了求助信号。

【画面】《柳州日报》网页《法国摄影师阎雷将重返三江,寻找20年前照片中的三江娃》。

【字幕】中国 广西 三江侗族自治县

【旁白】没有想到,一个星期之后,《柳州日报》就给了我回复。进寨的道路虽然弯弯曲曲,但当年的羊肠小道已经变成了通畅的公路,原先三天三夜的路程,今天只需要三个小时,这让我惊叹不已。

更让我惊喜万分的是,他们竟然还找到了我当年的向导老杨。

【画面】阎雷和老杨见面拥抱。

同期声:老杨,哦呦!八协变了很多啊!杨:变了,变了!阎:变了很多呀。杨:变了很多。阎:哎哟,变得不得了!

【画面】老杨和阎雷手挽手走过村道,老杨家喝油茶聊天。

【旁白】我当年进入侗乡拍摄,当地村民中只有老杨敢收留我们住宿,我在老杨家住了两个多月。

老杨:西蒙怎么不来?

阎雷:没来。油茶!

老杨:油茶!

阎雷:这是侗族的特色!昆虫!

老杨:对对。蝗虫。以前送给人家人家不要。现在三四十块钱一斤!以前送给人家不要,哈哈!吃太多了以前。我现在还养牛!

阎雷:养牛?

老杨:是的。我的牛在河边!

【画面】村景

【旁白】我们走了几里山路,在一个名叫唐朝的小寨子里找到了那个当年挑着双胞胎的侗族妈妈。

【画面】挂侗布的院子里老杨带着阎雷拿着画册寻找当年对应的人和老房子。

箩筐娃:这是我妈妈。

阎:你好。

箩筐娃:当年你拍的就是她。

阎:就是她。

箩筐娃:嗯,挑的就是我,跟我弟弟。

阎:哦你那时候还没有见过外国人。她看到我特别害怕,特别害怕……

阎:有快三十年了。男人:快三十年了。阎:你今年多大啊?男人:二七二八。阎雷:这个给你们的,我签一个字。男人:这太值得留念了!谢谢谢谢!

【画面】阳家妈妈唱侗语歌、阎雷唱法语歌。

老杨:她的歌是唱那个我们现在比任何年代好,唱歌,我们不是唱别的,是唱现代化的,感谢我们的,现在比较好的年代!

阎雷:我唱一个法国歌!(歌词大意)在我的岛上很舒服,什么都不做,晒太阳,很舒服。天天都什么都不做了。

【画面】阎雷和老杨走在侗乡的小道上。阎雷看工人通电线施工,阎雷站在高速公路修建的山路上等一组。

【旁白】当年那个大山深处以物易物的原生态社会正在发生巨变,村里不仅早就通了电,能收到电视,数字网络也覆盖到了这里。在与外部世界隔绝的高山上,正在修建高速公路和高铁。在欣喜这些变化的同时,我不知道这对于侗族文化保护究竟是不是一个正确的选择?……

【字幕】中国 广西 三江侗族自治县 高定村

【画面】侗族典型建筑、风雨桥、塔楼、老房子群镜头。

转场到阎雷和村支书在边走边看聊老建筑保护话题。

【字幕】三江侗族自治县高定村村支书

阎雷:唉,完全都不一样了!

村支书:因为现在随着时代的变化,个别村基本都把木楼拆掉搞洋房。但是我们为了保护我们村庄的原貌,保护我们的传统文化。

阎雷:保护得很好,安排得很好!

尾声

【画面】公路延伸的大全景。镜头切到山外的世界。阎雷在各个典型中国场景行走。用音乐,空一空。加入自述时,间或穿插一两句精彩的体现中国变化的同期声。

【旁白】多年来,我已经学到了一百五十万个爱上中国的好理由。我学会了去了解、去观察以及去仰慕这个伟大的变化,她比历史上的任何时候都更富有生机。多少次我惊喜地发现自己身处如此淳朴的氛围,那么有特色,充满热情和欢笑,在尊重彼此文化的前提下,不时分享共同的奇妙发现。