公共物品及其提供方式的类型学分析

——基于非排他性与非竞争性的程度以及互动集团的规模

2018-02-27罗晓华

□ 罗晓华

(广东技术师范学院,广东 广州 510000)

一、公共物品的内涵及特征

“公共物品”一词最早由瑞典人林达尔在其博士论文《公平税收》中正式提出,美国经济学家保罗·萨缪尔森和威廉·诺德豪斯在《经济学》一书中将其与私人物品进行了区分:“公共物品是这样一些产品,不论每个人是否愿意购买它们,它带来的好处不可分开地散布到整个社区里。相比之下,私人物品是这样一些产品,它们能分割开,并可分别地提供给不同的个人,也不带给他人外部的效益或成本”。[1]在《公共支出的纯粹理论》一文中,萨缪尔森进一步将公共物品定义为:“公共物品是这样一种物品,所有人都共同使用,并且每个人的使用都不会减少其他人的使用”。[2]德国经济学家理查德·阿贝尔·马斯格雷夫将公共物品的特征概括为 “非排他性”与“消费的非竞争性”,在《财政学原理》一书中,他首次提出了排他原则的不适用概念,并将之作为区分公共物品与私人物品的关键性标准:“任何人都同等的消费,不管他是否为此付费。换言之,我们必须将联合消费与排他原则的不适用结合起来”。[3]其后,他在《比较财政体制》一书中用“消费上的非竞争性”取代了“联合消费”,以指称公共物品的另一特征。马斯格雷夫用“非排他性”与“非竞争性”来区分公共物品与私人物品的思想影响非常深远,但以如此严格的限定为标准,几乎没有任何一种物品可以归入公共物品之列。基于此,美国经济学家丹尼斯·缪勒在《公共选择理论》一书中拓展了公共物品的范围,将公共物品的特征概括为 “排他性”与“供给的连带性”。供给的连带性是指公共物品一旦生产出来,无论其使用者是增加还是减少,都不影响该公共物品的供给,其反映的是公共物品边际成本与平均成本同时递减的特征。在供给连带性的极端情形中,公共物品的生产成本全都是固定的,因而其边际成本为零,[4]这种极端情形就是通常所说的非竞争性。在缪勒的概念中,非竞争性只是连带性的一种极端情形,因而极大地拓展了公共物品的范围。美国经济学家詹姆斯·M·布坎南也认为马斯格雷夫对于公共物品的限定过于严格,以致局限了公共物品理论的分析价值。借助类型学的分析方法,布坎南将公共物品分为纯公共物品与准公共物品两种类型。纯公共物品或服务是指相关群体的全体成员可同等获得的那些物品或服务,[5]而准公共物品既不是纯私人物品或服务(即这些物品或服务的生产或消费具有外溢利益或损害),也不是纯公共物品或服务(即消费者从同质的物品和服务单位中所获得的消费并非严格均等)。[6]布坎南认为,公共物品与私人物品的主要区别在于是否具有外部性,前者的生产与消费都具有溢出效应,后者则没有。至于纯公共物品与准公共物品的区别则在于是否具有同等可得性。当前,公共物品具有非竞争性与非排他性的特征并可分为纯公共物品与准公共物品,是学界广为接受的观点。

二、纯公共物品的提供方式

社会产品的提供方式有以下几种:企业提供、自我提供、自愿联合提供以及政府提供等。而纯公共物品的提供则是由其非排他性与非竞争性的特征所决定的。

(一)由非排他性引致的提供问题

由于纯公共物品无法通过收费制度实现排他性消费,因此由企业提供是不合适的。那么,能否由社区自愿提供,缪勒通过“囚徒困境”这一博弈对局对此问题作了很好的说明:

A和B的地块相连,其中A的土地上建有饲养山羊的牧场,B的土地上种有蔬菜和花草,并养有一只狗。在没有篱笆的情况下,A的山羊有时会闯入B的农场里啃啮蔬菜和花草,B的狗也会闯入A的农场,吓得山羊不产奶。如果在他们地块之间修筑一条篱笆,而且篱笆的成本低于相互干扰带来的损失,两人的收益总和会提高。

表1

在这个博弈对局中,如果修筑篱笆,山羊会正常产奶,蔬菜和花草也不会遭到损坏,1和2的收益总和为20;如果不修筑篱笆,山羊不会正常产奶,蔬菜和花草也会遭到损坏,两人的收益总和为16(见表1)。可见,修筑篱笆肯定胜于不修筑篱笆。但问题的关键在于:修筑篱笆的成本由谁支付,是两人合作分摊还是其中一人独立承担。对此对局进行分析后可以发现:A总是有从策略组合1转向策略组合2的激励,因为这一转变使其收益增加了3,而B也总是有从策略组合1转向策略组合4的激励,原因与A相同,这样两人都会采取不捐款的策略,策略组合3就成为“纳什均衡”,其结果是双方都采取不合作策略,公共物品的提供陷入困局,两人的境况都变得更坏。

表2

改变一下上述博弈对局中两人的收益与支付:假设A羊奶的收益为20,B花草蔬菜的收益为10,由互相干扰带来的损失A为8,B为5,修筑篱笆的成本为6。这样,不同策略组合下两人的收益如表2。对此对局进行分析后可以发现:B会有从策略组合1转向策略组合4的激励,A有从策略组合1转向策略组合2的激励,但是策略组合2也不是“纳什均衡”,因为B有从策略组合2转向策略组合3的激励,A又有从策略组合3转向策略组合4的激励,最终“纳什均衡”为策略组合4。其结果是由A独力承担修筑篱笆的成本,B免费享用由修筑篱笆所带来的收益。

在对局一中,A与B的生产规模相同,由修筑篱笆所获得的收益与支付的成本也相等。而在对局二中,A的生产规模是B的两倍,由修筑篱笆所获得的收益也是B的两倍,高于修筑篱笆的总成本,这样,即使独力承担篱笆成本,A的收益也会提高。因此,在B采取不合作策略的情况下,A会选择承担全部成本,公共物品于是得到有效的提供。

上述两个例子都是两人博弈对局,而现实中关于公共物品提供的博弈对局往往会有多方参与。两人博弈模型只是为了便于推理进行的简化,从中亦能窥知多人博弈的一般规律。两个博弈对局分别代表了两种不同种类的集团:第一种是成员的生产规模大致均等。因其从合作中所获收益也大致均等,故不合作策略成为“纳什均衡”,公共物品的提供由此陷入困局。第二种是成员规模相差悬殊。因其从公共物品中所获收益同样相差悬殊,故对于大规模的成员来说,即使独力承担或由少数成员承担成本在经济上仍然是划算的,由此会出现少数成员承担公共物品的成本、其他成员免费使用的情况。可见,成员的构成不同,可以导致不同的公共物品提供格局。对此,美国经济学家曼瑟尔·奥尔森认为:“在存在着相当程度的不平等的小集团中——即在成员的‘规模’不等或对集体物品的兴趣不等的集团中,集体物品最有可能被提供。因为某个成员对集体物品的兴趣越大,他能获得的集体物品带来的收益的份额就越大,即使他不得不承担全部的成本,他也会提供这种集体物品。”[7]他还进一步论证到:公共物品的提供还与集团的规模有关,规模越小,公共物品的合作提供机制越有效。“在一个大集团中没有某个人的贡献会对集团整体产生很大的影响或对集团中任何一个成员的负担或收益产生很大的影响,肯定地说,除非存在着强制或外界因素引导大集团的成员为实现他们的共同利益而奋斗,不然集体物品不会被提供”。[8]

对局二是对对局一不合作困局的一种破解途径,但是这种破解并非总是有效的,集团规模是其最关键的制约因素。

对局一不合作困局的另一种破解途径就是增加博弈的次数,即以重复博弈代替一次性博弈。重复博弈分有限次重复博弈与无限次重复博弈两种。博弈论专家经分析得出结论:有限次重复博弈不能改变一次性博弈的非合作均衡结果,但无限次重复博弈可以。在无限次两人重复博弈中,假设局中人A在第一轮博弈中采取合作策略,以后的策略选择则依据局中人B的选择而定。如果局中人B在第一轮博弈中也采取合作策略,那么两人的收益总和会超过其他任一策略组合,理性的他们以后会继续采取合作策略;如果局中人B采取不合作策略,那么局中人A的收益在所有策略组合中是最低的,这样在第二轮博弈中,局中人A也会采取不合作策略,不合作——不合作策略组合就会成为“纳什均衡”,两人的收益都会降至最低。由于局中人A对于局中人B不合作的惩罚策略后果十分严重,出于对惩罚的恐惧,局中人B在第三轮博奕中采取合作策略,合作——合作策略组合在第三次博弈中会成为“纳什均衡”。以此类推,在多人无限次重复博弈中,合作——合作策略组合也将会是“纳什均衡”。无限次重复博弈可以纠正单次博弈的不合作结果,但前提是每个局中人都能清楚地知道其他局中人的策略选择,否则就无法有效地对不合作行为进行惩罚。如果集团规模太大,成员太多,相互之间就很难了解,“搭便车”行为也很难被发现并予以制裁。

从以上推论可知,无论是改变成员结构还是增加博弈次数,都只在小集团中有效。在大集团中,“纳什均衡”只能是非合作策略组合。就纯公共物品的提供而言,组织规模的扩大会使公共物品的自愿提供机制逐渐瓦解。对此,缪勒认为:“随着社会规模的增大,一种自愿提供的公共物品的供给不足及其相对供给不足的数量会扩大。因此,为了实现帕累托最优配置,就需要某种机构来协调每个人的贡献。”[9]这种机构就是政府。

(二)由非竞争性引致的提供问题

纯公共物品的非竞争性也决定了其不能由企业来提供。萨缪尔森对此进行了深入的论证,在《经济学》一书中,他以灯塔为例:“在灯塔的例子中,应该注意一件事情,灯塔管理者不能很容易地以销售价格的形式向受惠人收费这一事实使灯塔成为某种社会或公共物品。但即使灯塔管理者——通过雷达跟踪——能向每一个附近的使用者收费,这一事实本身并不能保证灯塔服务能像根据市场价格而提供的私人物品那样,以社会最优的方式提供出来。为什么?因为容许更多的船只使用灯塔的社会成本是零附加成本。因此,由于避免付费而远离灯塔水域的任何船只代表着社会的经济损失——即使向一切船只收取费用,其价格的总和也并不会大于灯塔的长期开支。如果灯塔从社会的观点上看来是值得建造和维持的——它未必是的——较为高深的著作能够说明为什么这种社会物品应该以最优的方式给予一切的人”。[10]

综上所述,在纯公共物品的提供上,其非排他性与非竞争性的特征导致自愿合作机制和市场机制都会失灵,只能由政府介入。

三、准公共物品的类型及提供方式

“准公共物品”这一概念是由布坎南首先提出的,他将准公共物品定义为“消费者从同质的物品和服务单位中所获得的消费并非严格均等”的物品,[11]即不严格符合非排他性与非竞争性的物品。布坎南认为,准公共物品与纯公共物品的最根本区别在于是否有同等可得性。准公共物品依据其非排他性与非竞争性的程度以及互动集团的规模可以划分为不同的类型,不同的类型采取不同的提供方式。

(一)由部分非竞争性与部分非排他性所引致的提供问题

⒈部分非竞争性也可引致政府提供问题,其原因在于规模经济效应。萨缪尔森在 《经济学》一书中对此进行了论证(如图1所示)。

图1

在图1中,LAC为长期平均成本曲线,LMC为长期边际成本曲线,dd为公共产品的社会需求曲线。从图1可以看出,长期平均成本曲线和长期边际成本曲线,随着公共物品供给数量的增加而降低,其中边际成本曲线比平均成本曲线降低的速度更快。dd与LMC交于E点,依据萨缪尔森条件,①萨缪尔森假设了一个只有两名消费者的共同体,其中两名消费者所消费的物品分为两类:私人物品和公共物品,前者用X表示,后者用Y表示。鉴于私人物品与公共物品的根本性质不同,个人消费和共同体整体消费之间的数量关系也不同,其中X=X1+X2,Y=Y1=Y2。假设成员1和2的收入已定,要达到效用U的最大化,就必须在私人物品和公共物品上合理地分配资源。至于成员1和2分配在公共物品上的资源比重,萨缪尔森用边际替代率MRS1和MRS2来表示,其中∑MRS=MRS1+MRS2。公共物品的边际成本曲线MC与∑MRS相交于E点,该点即为均衡之点,其横轴所对应M即为公共物品的最佳提供数量,MRS1与MRS2便分别为成员1和2为公共物品的生产所分摊的成本。E点在横轴对应的Q1为公共物品的最优生产数量,纵轴对应的P1为公共物品的价格。而在Q1的生产量上,企业的平均成本为P2,高于价格P1,因此企业肯定是亏损的。可见,以利润为取向的企业不可能介入公共物品的提供。图1所示情形被缪勒称为供给的连带性。在这种情况下,即使新技术使得排他使用成为可能,由企业提供都不是一种好的选择。正如英国经济学家安东尼·B·阿特金森和美国经济学家约瑟夫·E·斯蒂格里茨所言:“当排除在技术上并非不可能时……,从效率的角度看,通过价格来控制一种商品的使用也许是不理想的”。其原因在于:一是由于公共物品的规模经济效应,企业提供机制是失效的,而且在供给连带性的极端情形,消费是非竞争的,向任何一个新成员提供公共物品的成本为零,这样通过价格机制将有些人排除在外,是不经济的。二是如果需求高度无弹性,则定价对于使用几乎没有影响。在极端情况下,如果需求完全没有弹性,则对商品不收费也不会有效率上的损失。[12]

图1所示可称为高度的非竞争性。此外,还有低度的非竞争性,即在一定的生产规模下,边际成本低于平均成本,但超过这一规模,边际成本就会上升,以至高于平均成本(如图2所示)。

图2

低度非竞争性的准公共物品适合由企业提供。这是因为:其规模经济效应只在一定范围内有效,即便通过价格收费机制将部分消费者排除在外在效率上也不会有损失。

⒉部分非排他性也可引致集体提供问题。原因在于:具有完全非排他性的准公共物品不能阻止不付费的人消费,而只具有部分非排他性的准公共物品在技术上可以阻止不付费的人消费,但这种消费行为却具有外部性,由消费行为所带来的收益是不能完全排他的。由生产过程所导致的外部性问题可以通过产权重组或税收手段来解决,由消费过程所导致的外部性问题在一定程度上也需要政府财政手段的介入。不过,不同类型的准公共物品,其外部性强弱不同,因此,政府介入的程度也不同。

(二)各类准公共物品的提供方式

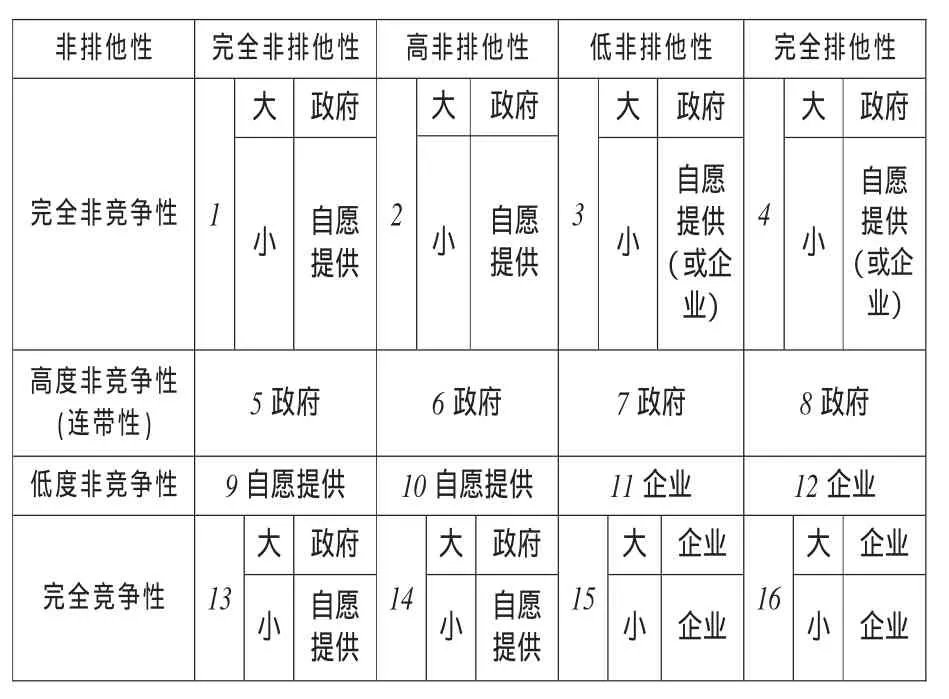

布坎南是从不可分性的程度与互动集团的规模两个维度对准公共物品进行分类的。在界定不可分性时,他又引入了外部性的概念。统观他的整个论述过程,所谓的不可分性就是非排他性与外部性的综合,即包含了直接非排他性与间接非排他性的综合体。基于此,笔者从非排他性、非竞争性与互动集团规模三个维度对准公共物品进行了分类。依据非竞争性与非排他性的程度,可以把所有物品分为16种。其中,1属于纯公共物品,16属于私人物品,其他均为准公共物品(见表3)。

表3

14种准公共物品依据其非竞争性程度的不同又可分为四大类,适用于不同的提供方式:

第一类(包括2、3、4):具有完全非竞争性,但非排他性各不相同。这类准公共物品由于具有完全非竞争性,增加一个消费单位的成本为零,因而通过收费制度将任何人排除在外都是不经济的、无效率的,故由企业提供不能达到效率最优,应依据其互动集团的规模而定。大集团内的适用政府提供,小集团内的适用社区自愿提供,但在自愿提供机制失效时,3和4也可由企业提供。

第二类(包括5、6、7、8):具有高度非竞争性(即连带性),但排他性各不相同。由于供给的连带性,这类准公共物品的边际成本总是小于平均成本,因此通过收费手段将部分消费者排除在外既不经济也无效率,故应由政府提供。

第三类(包括9、10、11、12):具有低度非竞争性,但排他性各不相同。这类准公共物品在一定的生产规模之内 (也可看作是在一定规模的集团之内),边际成本低于平均成本。如果超过这一规模限制,边际成本就会上升,逐渐高于平均成本。因此,这类准公共物品因非排他性程度不同,适用不同的供给方式。其中,9和10可由社区自愿提供;11和12可由企业提供,但政府应给予一定补贴。

第四类(包括13、14、15):具有完全竞争性,但排他性各不相同。其中,13是完全非排他的,在小集团内可由社区自愿提供,在大集团内可由政府提供;14是高度非排他的,可与13适用相似的供给机制;15是低度非排他的,无论是大集团还是小集团都可由企业提供,但政府应给予一定补贴。

结 语

纯公共物品适用于政府提供,私人物品则适用于企业提供,而介于这两者之间的准公共物品则依其非竞争性与非排他性的程度适用不同的提供方式。虽然纯公共物品以及非排他性与非竞争性高的准公共物品适用政府提供,但仍然可以引进市场机制,因为提供与生产是两个不同的环节,可以分开并由不同的主体承担。至于那些非排他性和非竞争性程度都很低的准公共物品,适用于企业提供方式。不过,因其都具有不同程度的非排他性与非竞争性,为生产效率与社会效益考虑,政府需要不同程度的介入:对于那些有低度非排他性的准公共物品,政府需要对直接消费者进行一定的补贴;对于那些有低度非竞争性的物品,在价格上政府要加强监管。

[1]保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯.经济学(第十四版)[M].北京经济学院出版社,1996.571.

[2]Paul A Samuelson.1954.“The Pure Theory of Public Expenditure.”The Review of Economics and Statistics,36,387.

[3]Richard Musgrave.1959.The Theory ofPublic Finance:A Study of Public Economy,New York:McGraw-HillBook Company.

[4][9]丹尼斯·缪勒.公共选择理论[M].中国社会科学出版社,1999.16,28

[5][6][11]詹姆斯·布坎南.公共物品的需求与供给[M].上海人民出版社,2009.47,54,47.

[7][8]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海三联书店、上海三联出版社,1995.28,37.

[10]PaulA Samuelson.1964 Economics (6thed).New York:McGraw-Hill.

[12]安东尼·B·阿特金森,约瑟夫·E·斯蒂格里茨.公共经济学[M].上海三联书店、上海人民出版社,1996.76.