浅谈中学物理教师PCK在教学中的应用

2018-02-13陆泽璇林乐鑫

陆泽璇+林乐鑫

摘 要:2012年公布的《中学教师专业标准(试行)》将学科教学知识(简称PCK)作为教师专业知识的重要领域,教师专业发展的核心问题就是发展其PCK。本文基于前人的研究,结合笔者的思考,将中学物理教师的PCK分为物理学科内容知识、物理教学目的知识、学生理解的知识、物理内容组织的知识、效果反馈的知识以及物理教学策略的知识几种成分,并通过多个优秀的教学案例阐述了物理教师PCK各成分在物理教学中的应用。

关键词:物理教师;学科教学知识(PCK);案例

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2018)1-0064-5

学科教学知识(简称PCK)是在美国教师资格认证制度缺失的背景下提出来的。当时,在美国许多州的教师资格认证过程中,往往只测试教师的学科知识和教学知识。当教师教育课程的重点集中在教师的学科知识时,却忽视了学科内容是怎样转化为教学内容的。当它转移到一般教学时,常常以牺牲学科内容为代价,与相关学科具体的内容脱节,舒尔曼(Shulman)把各种教学研究中忽视学科问题的研究称为“缺失范式”并提出了PCK(pedagogical content knowledge)的概念。要使普遍的教育理念落实到教师的教学行为中去,就必须在两者之间建立一座桥梁,这座桥梁就是“学科教学知识”。

1 教师PCK的构成

舒尔曼将PCK定义为“教师个人教学经验,教师学科内容知识和教育学的特殊整合”,认为它是教师在面对特定的学科课题时,针对学生的不同兴趣与能力。将学科知识组织、调整和呈现以进行有效教学的知识,这是一种教师与学科专家有所区别的专门知识。科克伦等(Cochran,DeRuiter&King)从教与学过程的建构主义观点出发,强调知识发展的动态本质,对PCK概念进行了修改和拓展,提出了学科教学认识(pedagogical content knowing)的概念,即教师对一般教学法、学科内容、学生特征和学习情境等知识的综合理解总是处于连续的发展过程中。格鲁斯曼(Groossman)等人以舒尔曼的研究为基石,认为PCK有4种成分(如表1)。其中,第一种成分对后三种成分起统摄作用。

2 物理教师PCK的构成

结合Groossman于2005年提出的框架和物理学科的特点,建构了符合中学物理教师特点的PCK成分,分别是:物理学科内容的知识、物理教学目的的知识、学生理解的知识、物理内容组织的知识、效果反馈的知识以及物理教学策略的知识。

2.1 物理学科内容的知识

物理学科内容的知识主要是指物理学科中主要的概念、规律、思想、方法与性质,是物理学科中最基础、最核心的知识。针对特定的主题,物理教师要能挖掘其中最重要的内容,挖掘它在该学科中的价值、学科方法、所经历的思维过程的价值以及对培养学生情感、态度与价值观的价值,教师拥有的学科内容知识会直接对教师的教学起引导作用。

【案例】 “大气压强”教学片断

环节1:借助多媒体,分析托里拆利实验的原理,把测量大气压的问题转换成测量液柱高度的问题。

环节2:提出“大气压强能托住的液柱越高,它的压强就越大”。将不同长度的玻璃管装满水倒置在水中,引导学生观察大气压强分别托住多高(均满)的水柱,领悟用水来做实验不方便,分析液体压强公式,最后改用水银进行实验。

环节3:播放托里拆利实验的相关视频。得出结论:一个大气压强能托住76 cm的水银柱,通过压强公式换算,得到一个标准大气压强的大小。

大气压强是初中物理的一个基本概念,这节课最重要的内容主要有两个,一个是通过实验和生活的例子,感受大气压强的存在,并用大气压强解释有关的现象;另一个则是测量大气压强大小的方法。

案例中的这位教师在环节1中将测量压强的问题通过分析转换成测量液柱高度的问题,化复杂为简单,无形中教授了转换的思想;而环节2中重现托里拆利实验的思路,让学生经历了科学家托里拆利测定大气压强的全过程。这位教师充分挖掘了这节课的科学价值,突破了测量大气压强的难点。

2.2 物理教学目的的知识

物理教学目的的知识指的是不同年级上的最有教学价值的知识。学生为什么要学习物理?物理学科中哪方面知识是最重要的?具体到一节课,就是要考查教师确定的教学目标是否与课程标准的教学目标相匹配,教师的教学是否完成了教师确定的教学目标。

【案例】 “牛顿第一定律”教学片断

环节1:师生剖析牛顿第一定律。

多媒体呈现牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

师:请同学们思考,从牛顿第一定律的内容看,它对力和运动的关系是从哪几个方面描述的?

生:第一个,维持物体运动的原因不是力;第二个,力是改变物体运动状态的原因。

师:好!分析得很到位。这就是牛顿第一定律的伟大意义之一,它正确揭示了力和运动的关系。再看牛顿第一定律的后半句话:除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态,这说明力的作用是什么?

生:改变物体的运动状态。

师:实际上,牛顿第一定律得出之后才对力的概念给出了科学性的定义。从这一角度,说明牛顿第一定律明确了力的含义。牛顿第一定律的前半句话:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,这是物体的一种什么性质?

生:慣性。

师:实际上,在牛顿第一定律建立的同时也明确了惯性的概念。

环节2:演示实验1(如图1),将带有水槽的小车加速前移,水槽A中的水部分落入水槽B中,引导学生说明液体具有保持原状的性质。演示实验2(如图2),一个铁桶一端开一个小孔,另一端用弹性膜封住,点燃蜡烛,敲打弹性膜,原先点燃的蜡烛熄灭,启发学生分析说明力改变了气体的运动状态,停止敲打弹性膜,气体继续向前吹灭蜡烛,说明气体具有惯性。endprint

课标中这节课对学生的要求是掌握牛顿第一定律并能运用牛顿第一定律解释生活中的现象,具体而言就是要求学生经历伽利略理想实验,正确理解力跟物体运动的关系,掌握惯性的概念。该教师在环节1中是在伽利略理想实验的基础上对牛顿第一定律的内容进行深入解析和价值升华,能够让学生正确理解牛顿第一定律及其重要性。环节2通过演示实验说明惯性是一切物体(固体、液体、气体)共有的属性,实验设计新颖,也能让学生对惯性定律中“一切物体”的理解更为深刻,而不是仅仅停留在记忆的层面,能帮教师很好地完成教学目标。

2.3 学生理解的知识

学生理解的知识主要是学生对某一主题已有知识的理解,即前概念是什么,典型的误解是什么,可能理解的方式是什么,理解的层次是什么,理解会怎样发展。所以,教师要为促进理解而教。在上课前教师需要了解学生的认知基础、认知方式,知道学生的解题策略和典型的误解方式等;在课堂上则表现为教师是否能设计适合学生知识基础和发展水平的教学;设置任务时,是否建立在学生已有的知识之上,是否体现了学生可能理解的方式,是否能用多种方式表征和应用知识,是否能帮助学生辨析和纠正,把学习限制在学生能够接受的范围内。

【案例】 “楞次定律”教学片断

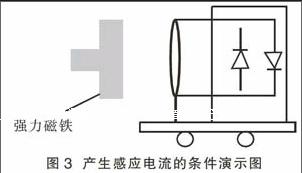

环节1:演示实验1(如图3),回顾产生感应电流的条件是:“闭合线圈磁通量发生变化”,通过观察二极管的发光情况,引入本节课的探究主题——判断感应电流的方向。

环节2:使图3中的二极管短路,演示实验2。当强力磁铁靠近线圈时,小车往右走,呈现相斥的现象;强力磁铁远离线圈时,小车往左走,呈现相吸的现象。将判断感应电流的方向转换成判断感应磁场的方向。

判断感应电流的方向与引起感应电流的磁通量变化之间的关系是楞次定律也是这节课的重点和难点。该教师对重、难点的讲解充分建立在学生已有的知识基础上,环节1基于上节课感应电流产生的原因开展实验演示,环节2同时联系初中对于同、异名磁极间的关系以及右手螺旋定则将问题进行有效转换。每个环节都是按照学生能够理解的方式进行,可见该教师对本节课学生理解的知识掌握比较到位。

环节3:演示实验3(如图4),在一个两端开口的塑料管中,从上方中间静止释放一个小磁柱,小磁柱自由下落。将塑料管换成一个没有磁性的金属铝管,从上方中间静止释放小磁柱,小磁柱缓慢下落。

教师解释:金属铝管相当于闭合线圈,小磁柱下落过程中,金属铝管磁通量发生变化,根据楞次定律,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,所以阻碍了小磁柱的下落,使它下落的速度变慢。

在课堂的最终,该教师进行了演示实验3,让学生进一步加深对“阻碍”一词的理解。这是本节课学生的误区所在,大多数学生经常会把“阻碍”理解成“阻止”,而环节3巧妙地纠正了学生可能有的这种误解,这说明该教师有关学生对楞次定律理解的知识比较丰富。

2.4 物理内容组织的知识

物理内容组织的知识主要指特定主题在物理学科概念体系和逻辑结构中的地位和作用,包括本学科内新旧知识的联系,与其他学科相关主题的横向联系。教师在确定每一主题的教学目标之前要分析内容,确定学生已经学习了什么,将来还要学习什么,从而确定该主题要教什么。课堂上教师设计的教学任务是否是学生在该主题中最需要掌握的内容,是否把该主题与相关的主题进行了适当的联系就是教师物理内容组织的知识的表现。

【案例】 “自感与互感”教学片断

环节1:

探讨问题:线圈电流发生变化,线圈是否也会在自己的回路中产生感应电动势?

环节2:

设计实验证明自感电动势的存在。

环节3:演示实验,说明自感电动势确实存在。

自感现象这节课的知识目标之一就是了解自感现象及其产生的原因。环节1中该教师不是直接呈现自感的定义,而是通过联系法拉第电磁感应现象、产生感应电流的条件和楞次定律等学生已有的知识来初步建立自感的含义。继而通过环节2、3设计实验验证其分析的合理性,初步说明了确实存在自感电动势。而环节3的有关通电自感的实验也是本节课的重点所在,对于实验方案的形成,该教师有根有据,引导特别清晰,可见该教师关于本节课的内容组织知识相当丰富。

2.5 效果反馈的知识

效果反馈的知识指教师对学生的学习结果进行效果评测及调整学习方式的知识,课堂上主要看教师是否能用适當的工具来评价学生的理解与表现,怎样利用评价的结果来指导教学。

【案例】 “探究感应电流的产生条件”教学片断

环节1:

提出探究课题:“如何利用下列器材实现磁生电?(如图5)”让学生小组讨论。

环节2:师生讨论设计方案。

环节3:利用多媒体呈现讨论后形成了两种方案,如图6和图7。在回路中加入滑动变阻器可以保护电流表,有安全意识,同时说明由于该实验方案中电流比较小,可以不接滑动变阻器。继而让学生进行两个实验方案的探究活动。

该教师在环节1、2中通过生生讨论、师生问答的方式了解学生设计探究实验的思维过程以及对磁与电相关知识的理解,对于学生每一个设计步骤,均给出反馈,这些反馈让学生不断调整原有设计的实验方案。环节3中,教师用极富鼓励作用的语言在学生2设计方案中加入滑动变阻器的意图进行评价,这能够激发学生继续学习物理的热情同时也能够从学生的思维出发,让学生真正理解和掌握最终实验方案的形成,促进本节课的后续探究。

2.6 物理教学策略的知识

物理教学策略的知识指为了实现教学目标而采取的教学手段和设计的一系列活动,这些策略要能够完成教师思维过程向学生思维过程的转化,帮助学生克服学习相应主题的困难、掌握重点,从而发挥其教育价值。

【案例】 “摩擦力”教学片断

环节1:

思考与讨论:如图8,A、B两木块叠在一起放在水平桌面上,对B施加一水平拉力F,此时A、B都处于静止状态。判断A、B之间,B与桌面之间有无静摩擦力?如果有,方向如何?

实验一:如图9,为了减小摩擦,用两支铅笔放在A、B之间。让学生轻轻拉B,保持B静止,检验A、B之间是否发生相对运动。

实验二:将两支铅笔放在B与桌面之间,对B施加拉力,检验B、C之间是否会发生相对运动。

判断静摩擦力的有无以及静摩擦力方向是本节课学生必须掌握的目标之一,也是本节课的难点所在。针对环节1讨论的问题,很多学生都很难理解,为什么A、B之间没有静摩擦力,该教师非常灵活地将A、B之间和B、C之间的静摩擦力“放大化”,让学生在实验中亲身体验、感知,深刻理解静摩擦力的方向与相对运动趋势的方向相反。可见,该教师拥有解决摩擦力这节课的难点的策略性知识。

3 结 论

PCK的发展是一个不断建构的过程,物理教师PCK的建构也不可能一蹴而就,其很大程度是教师在将多方面知识进行综合和创新中形成的。具体来说,物理教师可以通过剖析典型课例的PCK。例如,按照Groossman的6个问题对相应的课例进行解析,有意识地积累相应课题的内容及其价值,与其他内容的关联,教学的方式和依据的学生基础等。其次,也可以梳理自身的PCK,教师要勤于反思,善于从自身的实践经验中领悟自己的行动理论,把行之有效的实践知识理论化,这是建构自身学科教学知识的关键。

参考文献:

[1]盛宏立.基于PCK理论改进物理课堂探究实验的研究[J].课程教育研究,2012(18):14-15.

[2]冯爽.中学物理教师PCK结构的构建及主题案例分析[J].中学物理教学参考,2013,42(7):34-37.

[3]翁崇涛,郭长江,冯杰,等. 论中学物理教师的学科教学知识建构[J].物理教师,2014,35(1):70-73.

[4]严玉琴.从中学物理教师的PCK看课堂教学设计[J]. 物理教学,2014,36(9):17-19.endprint