我国体育价值研究的进展、不足及趋向

2018-02-09蒋红霞朱兴林

蒋红霞 朱兴林

Progress, deficiencies and trends of researches on the value of P.E. & sports

JIANG Hong-xia1,ZHU Xing-lin2

摘 要: 经过三十年的发展,我国体育价值研究已经走过了起步、发展和壮大等三个阶段。已有的研究主要从体育价值的内涵、类型、变迁、比较研究、不同的体育价值观念等几个方面展开,既取得了积极进展,也暴露出在体育价值研究的逻辑起点、研究路径、内涵界定、体系建构等方面的不足。在坚持历史与逻辑相统一的原则下,通过回顾我国体育的演变历程,可发现,我国体育的内涵在经过两次“否定”之后,已经孕育出以学校体育为主体、以竞技体育和社会体育为两翼的“新体育观”。以此“新体育观”为中心的诸如本体价值、价值冲突和价值形态等多方面的研究任务将成为今后一段时期体育价值研究的主要趋向。

关键词: 体育价值;进展;不足;趋向;育人

中图分类号:G80-03 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2018)05-0037-07

Abstract: With 30 years' development, China's research on the value of P.E. & sports has gone through three stages: starting, developing and expanding. The existing research mainly focuses on perspectives such as the connotation, type, change, comparative study and variant sports value conception, with positive progress achieved. But in the meantime, deficiencies were revealed in the logistic starting point, research approach, connotation definition and system construction of research on the value of P.E. & sports. By reviewing the evolution process of China's P.E. & sports based on the principle of unifying logic and history, it is found that its connotation has spawned a new view of P.E. & sports after two "negation", i.e., school physical education works as the body, whilst competitive sports and social sports as the two wings. Research tasks centered on this new view of P.E. & sports, e.g., ontology value, value conflict and value form, will be the major trend of the research on the value of P.E. & sports for some time in the future in China.

Key words: researches on the value of P.E. & sports; progress; deficiency; trend; educating

在我國,清末及民国时期已有少数学者涉足体育价值研究,如朱元善曾发表过《体育之价值》一文,但受社会历史条件的限制,我国体育价值研究在萌芽之后时隔七十余年才得以起步,至今在围绕“体育应当如何”这一问题域取得了较为可观的成果,开拓了体育理论研究的视野,丰富了体育理论研究的论域。梳理已有的体育价值研究成果,分析其可能存在的不足,在提出可能的理论生长点的基础上对今后的相关研究作出预测,将有助于推动我国体育价值研究的成熟与发展。

1 我国体育价值研究的进展

1.1 我国体育价值研究的概况

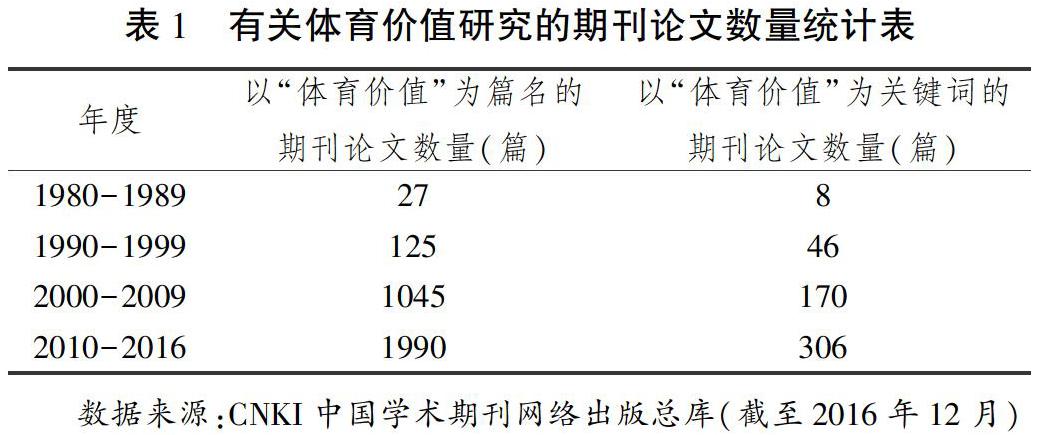

20世纪80年代,受我国理论界价值哲学研究的直接推动,教育价值研究逐渐从其他领域中分化出来,在这一背景下,我国体育价值的专题研究也开始出现。较早的两篇论文是刘德佩的《体育价值观念的形成与变迁》和刘建和的《体育价值与体育价值观》,不过,在20世纪90年代以前体育价值研究仍少有人问津,整体处于起步阶段。进入新世纪以来,体育价值的专题研究明显增多,相关期刊论文数量的增长(见表1)可以较为直观地反映我国体育价值研究从2000年后开始进入发展阶段。

2010年后体育价值研究继续升温,胡小明和石龙合著的《体育价值论》、冯霞的《人学视野中的人文体育观研究》、黄诚胤和李国泰合著的《体育价值研究》等少数专著的出版表明体育价值研究已经迈上了一个新的台阶。

1.2 关于体育价值内涵的研究

现有的体育价值内涵主要以价值的“需要说”“效用说”和“关系说”为基础形成了三种表述:一是体育价值是人的需要,如胡小明和石龙认为“体育的价值映射着人的需要,这也就是体育对人的意义[1]”;二是体育是满足人的需要的效用,如施群英认为“体育有满足人和社会发展现实需要的实际效用,这种实际效用就是体育的价值[2]”;三是体育是主客体之间的关系,如“体育价值就是作为客体的体育与作为主体的人或社会的需要之间的关系”[3]。对此,谭华批评诸多体育价值研究中直接套用哲学论述痕迹太过明显,体育价值范畴本身研究仍不充分,却也得出了“体育价值是体育活动对人的需要的满足及其程度”[4]106的定义。

1.3 关于体育价值类型的研究

刘建和最早对体育价值进行了分类,他从人的需要出发将之分为政治价值、教育价值、健身和娱乐价值等等,从物质和精神的角度将之分为物质价值和精神价值,按主体的层次又将之划分为类价值、群体价值和个体价值[5],勾画出了体育价值类型研究的轮廓。综观现有的研究,学者们主要从三种不同的维度划分体育价值类型,一是以体育满足人需要过程中的性质和地位,如从社会结构要素和人的价值结构层次把体育价值分为元价值、工具性价值和消费性价值[6];二是以体育满足人需要的层次,如孙德朝等人从身体社会学“身体造反有理”的语境出发,以我国基础教育体育课程变迁为基础,提出“三层四维”学校体育功能价值,即国家层面的生产力、单位层面的凝聚力、个体层面的生命力和思想力[7];三是以人的生活领域为维度,如把体育价值分为健身价值、休闲价值、教化价值、精神价值、城乡发展价值与经济价值等[8]。大体看来(见表2),学者们基本上是从主体需要的不同角度开展体育价值研究的,这并没有在刘建和研究的基础上走出多远。

1.4 关于体育价值观变迁的研究

近些年来,一些研究从历史的维度研究我国近代以来体育价值观念的变迁,极大地丰富了体育价值研究的内容,其结论主要是我国体育经历了从工具价值到目的价值、从社会价值到个人价值的转变,价值主体、价值选择趋向多样化等。如范巍从20世纪以来我国学校体育课程的发展变化中寻找学校体育价值取向的演变特征,他认为我国学校体育课程价值取向发展将由单一性的价值取向转向多元性的价值取向;由社会本位的价值取向转向人本位的价值取向;由“被组织”的价值取向转向“自组织”的价值取向[9];覃刚则把近代以来我国学校体育发展史分为人文缺失、人文初现、人文失落和人文重构四个阶段,提出了回归学校体育的人文向度、重构人文体育、发展完善人格的人文体育目标[10];金光辉根据体育教科书和著作中体育教学、运动训练、体育思辨等三大领域的文本考察,认为百余年来在学校体育发展不同时期的体育思想博弈根本上是本土体育观与西化体育观之间的博弈[11];张环宇和张强则从建国后学校体育课程计划(大纲、标准)中寻找学校体育价值取向的演变轨迹[12]。上述研究基本都以学校体育价值变迁为对象,王立国等人则描述了民国时期至今的体育诉求变化,提出了体育价值回归的期望。

1.5 关于体育价值的比较研究

比较研究是体育价值研究的重要内容,从文化的维度进行比较是学者惯用的方法。李可兴从传统观念价值、思想内涵价值、文化产业价值、文化审美价值四个方面对比了中西体育文化,认为它们各自受到强势文化和弱势文化的影响,具有极强的地域特色[13]。徐成立也从文化的维度比较了中西方体育价值观,认为二者的冲突包括“身心统一”与“形神二分”、“养生化”与“健身化”、“社会本位”与“个体本位”、“伦理化”与“竞技化”、“整体化”与“局部化”等五个方面[14]。王延在对比了学校体育价值取向的哲学、文化、社会基础后,认为西方学校体育是获胜和参与的价值取向、中国学校体育树立的是修身养性的价值取向[15]。当然,还有些体育价值比较研究蕴含在体育思想、体育史的研究中,如吕俊莉的论文《身体哲学视阈下的中西体育思想比较研究》等。还有学者深入挖掘上个世纪初发生的“土洋体育之争”,如李义君和尹碧昌认为该争论的实质,是世界性和民族性、时代性与传统性、科学本位与经验本位之间的冲突[16]。大体看来,现在已基本形成了“中国-养生”“西方-竞技”的基本取向,这得益于中西方体育文化、体育思想研究的深入,更得益于中西哲学、中西文化比较研究的深入。

1.6 不同“体育”的价值研究

长期以来,人们把体育划分为竞技体育、学校体育、社会体育、民族传统体育等类型,成为了体育价值研究的基本参照系。在竞技体育方面,苗治文和张帆从竞技体育的发展历程提出我国竞技体育价值取向转变的四个维度[17],周李莉着重探究了竞技体育对个人、组织和社会三个层次的教育价值[18]。学校体育价值研究的成果颇为丰富,谈论较多的是体育的育体价值,后又转向了课程、教学、教材、学校体育史等视角的育人价值研究,如时杰讨论了体育教学中教育性价值的缺失与回归[19];如刘映海等人在把体育本质是指向竞争和内在自由的基础上,提出体育的教育价值是促进类本质[20];王远林和刘霞提出体育的本真价值是生命关怀[21],上述研究把握住了体育中的“育”,探索出了一条在教育框架下讨论体育价值的路径,对今后的相关研究做了很好的铺垫工作。众多社会体育和民族传统体育价值研究体现出鲜明的多学科背景特点,学者大多从人类学、文化学、历史学、社会学、民俗学等理论中演绎出社会体育和民族传统体育的文化传承价值、文化共存价值等,这方面的成果有唐宏贵的《体育价值观念的嬗变与社会体育发展》、胡小明的《中国少数民族传统体育的文化多元价值》、古柏的《全球化背景下民族传统体育的文化选择》,等等。

1.7 几种主要的体育价值观研究

通观我国学者的研究,对三维体育观、生物体育观、人文体育观着墨较多。三维体育观,即“生物”“心理”和“社会”共同发展的体育观,它主要依据是世卫组织(WHO)宪章中的健康定义包括了身体、精神和社会三方面协调而定的。进入21世纪后,我国把“健康第一”确立为学校体育的指导思想,以发展青少年的身体、心理及社会适应能力为目标,由此关于三维体育观的研究日渐增多。

生物体育观一般是指以体质论为代表的以增强人的体质为目的的价值取向;人文体育价值观的核心思想可以表述为:人是体育的主体,体育的目的就是要实现人性。以胡小明的《人文体育观的渐入与生物体育观的淡出》一文为起始,生物体育观和人文体育观相对地出现在人们的视野中。随之,吴翼鉴发表了《增强人的体质,是体育无“人”吗?——与“人文体育观的渐入與生物体育观的淡出”的商榷》一文,明确质疑胡小明的观点。2000年后,关于人文体育观的研究骤然增多,如周传志、闫华、孙月霞等人都对人文体育观有不同表达。

在相关研究中,较为突出的是布特、马卫平、石龙和冯霞等人。布特侧重分析现代体育的极端科技化造成的技术理性和人文精神相分离及其一系列后果[22];马卫平从体育研究中的自然科学范式与人文科学范式之争引发对体育中“人”的深思,认为人本体育的核心是“对人的关注、对人尊严的强调和对人价值的肯定”[23];石龙探析了西方人文体育价值观的源流,分析了我国体育缺失人文精神的原因,指出人文体育价值观回归的必然性[24];冯霞沿着中西方人文体育观演进的路径,将人文体育观定义为“以人为尺度、以人的发展为终极目的的一系列体育思想、理念。[25]”还有一种研究把着力点放在了人文体育价值观的合理性研究上,深入探讨了其哲学基础,为人们全面认识人文体育价值观提供了有力的论证,如蒋德龙提出应以马克思实践哲学为人文體育观的哲学基础[26]等。

2 已有体育价值研究的不足

2.1 逻辑起点不清

逻辑起点是研究的起始范畴,是研究的始点(而不是“出发点”)[27],确立逻辑起点是体育价值研究的首要任务,即应从“体育”概念中确定。概念是反映事物本质属性的思维形式,通常用“是”来表述,“体育”的“是”一直是我国学术界难以化解的难题,谭华在《体育本质论》一书中就梳理出三十余个不同的“体育概念”,正如杨韵所说“体育”“动态的发展式本质属性,使得对于稳定而具有普适性的真理的追逐变得遥不可及”[28]。

我国关于“体育”概念纷争的因由是:自19世纪末起,由国外传入的“体育”术语较多,每一个术语又受当时社会历史条件的限制,无法准确地将之与汉语的词语一一对应,以致于在实践中常有“体育”“运动”“身体教育”等词语的混用;人们惯于以工作便利为原则划分“体育”的不同领域,出现了诸如竞技体育、群众体育、社会体育、学校体育等词语,后又出现了休闲体育、民族体育等词语,增加了辨识难度;“体育”形式的多样化(竞技、娱乐等)和“体育”功能的泛化(政治功能、经济功能、社会文化功能等)阻碍了定义过程中逻辑思维的发展。用一句话来概括,就是不同语境下的语义与语用造成了“体育”概念的混乱。

现在,最惹争议的是汉语“体育”究竟指的是“sport(s)”(简称S),还是“physical education”(简称PE)的问题,基于该问题形成的“大体育”(S)与“真义体育”(PE)之争已经延续了三十余年。按郭道全的理解就是二者均在“体育”概念界定中加入当事人的价值预设,只能获得“体育”的“殊相”而非“共相”[29]。常用工具书和通用教材中也常把体育界定为文化活动或社会活动,体育的内涵和外延越来越模糊,致使体育价值研究的逻辑起点模糊不定,主张体育是文化活动的学者一般从文化的维度研究体育价值,主张体育是社会活动的学者从社会的维度研究体育价值,主张体育是教育活动的学者又从教育的维度研究体育价值。客观地来看,这些研究貌似丰富和推动了体育价值研究,实质上暴露出逻辑起点不清的危害在于使得体育理论研究缺失了判断、推理和论证的基础。大多数情况下,研究者为避免逻辑混乱,干脆回避体育的“是”,而只把重心放在了体育的“应当”上,从而陷入到文化价值、社会价值的泛泛而谈中不能自拔,以致于关于体育的本体价值至今无法达成共识。

2.2 研究路径不明

如同价值论研究一样,从主体、客体或主客体关系着手是体育价值研究的一条适宜路径。人作为体育价值的主体已经在学界达成共识,但何者可以作为体育价值的客体呢?刘建和以为体育价值的客体是体育[30];谭华说体育价值的客体是体育活动、体育现象[4]106,相似的是,程文广把体育教育活动作为体育价值的客体[32];王猛、刘一民则认为体育的客体是“体育实践活动所指向的人的身体”[33]。体育价值的研究路径与逻辑起点环环相扣,因对逻辑起点的理解不同,其研究路径也存在较大差异。鉴于人类实践的丰富性和价值研究的主体性,体育价值研究无法回避主、客体的基本界定,体育价值的客体究竟是自然物(生物身体),是身心合一的“人”,还是人的某种实践活动呢?其中所体现的取向是坚持自古以来体育中恒定不变的东西,还是追寻一种能够统揽一切的价值呢?

面对这样的疑问,从价值的“需要说”“效用说”“关系说”中似难对体育价值作出更全面的阐释。“实践说”是我国价值论的创新,我国学者在研究体育价值时已经表现出了一定的实践思维倾向,如程卫波、于军提出要摆脱认识论层面的限制,用马克思“实践思维方式”认识体育价值[33];王猛、刘一民从马克思主义实践观的三种形式出发把体育价值分为自然维度、社会维度和精神维度等,都表现出了寻求实践观理论观照的意向[32]。但是把体育作为人的实践活动虽然有助于从人类一般实践活动的价值中理解体育价值,却还没有把体育与其他实践活动的本质区别和特殊价值挖掘出来。因此,研究路径不明可能会导致体育价值向一成不变的价值观或无所不包的价值观这两种极端的方向发展。所以,如何理解体育与实践的关系,如何从人类实践的普遍价值中把握体育的特殊价值等问题还有待深入研究。

2.3 核心概念内涵不定

虽然鲍明晓早在1999年就指出要把体育功能和体育价值这一关键问题搞清楚[34],但在多数研究中,体育价值研究长期被体育功能研究围困。目前,我国关于体育的功能有“三论”“五论”“六论”“七论”等说法。“三论”是指体育功能有文化教育功能、政治功能和经济功能[35];“五论”是健身功能、娱乐功能、益智功能、育德功能、社会功能[36];“六论”是指体育有健身功能、娱乐功能、促进个体社会化功能、社会情感功能、教育功能和政治功能[37],“七论”则在“六论”的基础上增加了“经济功能”[38]。还有一些学者根据体育功能的性质区分了主要功能和次要功能,如鲍冠文把教育功能、健身娱乐功能和培养竞争意识功能看作是体育的主要功能,把促进政治、经济发展,传递人类文化等作为体育的次要功能[39]。体育功能研究的深入对体育价值研究的干扰是,大多体育价值都指向体育对政治、经济、社会、文化、教育等可能或者已经产生的效用,体育价值研究变成了体育与政治、经济、社会等的关系研究,这将可能产生以实际效果为主要内容的价值评价体系,从而对体育实践产生影响。

那么,体育价值与体育功能到底是什么关系呢?“功能主要反映的是属性与属性间的作用,又主要由功能归属事项(主体或客体)的属性来决定;价值主要反映的是客体的主体性(不是主观性)、为我性。”“功能关系是一种自在的因果联系;价值关系……更主要地表现为合目的性的关系。[40]”可以说,体育价值研究要解决“体育应如何”的问题,而体育功解决的是“体育能如何”的问题,或者说,体育价值反映体育主客体之间的内部联系,体育功能则反映体育在主客体交互作用过程中同其环境的外部联系;体育价值可以通过体育功能得到彰显,体育功能也能反映一定的体育价值,但二者不可等同。

现在,已经有少数学者已经开始在思考体育价值到底有没有“核心价值”的问题,实际上,这是一项区别体育价值与体育功能的研究。那么,什么才是体育的“核心价值”呢?祖苇认为体育价值体系的核心层面是科学价值、人文价值和社会价值[41];鲁飞认为体育价值观由外围层和核心层构成,其中核心价值观的三个元素是角色、价值取向和使命[42];熊文和刘剑认为今后公正将会凸显为体育发展的主导和核心价值[43];谭华曾主张从体育的本质属性出发去认识体育价值,并提出了体育的核心价值是促进人类自我超越和自觉进化,体验和创造体育之美[4]110-112,这些观点将对今后的研究具有重要的启发意义。

2.4 体育价值体系构建意识不强

受前三个问题的影响,体育价值的主客体、价值内容、价值评价、价值实现等一系列要素的具体研究分歧较大,成为体育价值体系构建的障碍。当前,关于体育价值主体、客体、类型的研究虽然为体育价值体系的构建奠定了一定基础,但这方面的研究还屈指可数。陈琦等人较早地从价值结构的角度把价值方向、价值标准、价值竞争、价值实现等作为体育价值观的内容[44],显露出了体育价值体系构建的倾向;张细谦进一步认为体育价值体系有两大要义,即体育价值体系“是各种体育价值构成的系统”,“是各种体育价值要素的综合”,其中,“系统”是各种体育价值的有机构成,“综合”是价值关系、价值意识、价值观念、价值评价和价值实现价值现实运动的各个环节[8]。这些认识把握了体育价值体系的基本特征,在体育价值体系建构的道路上迈出了关键的一步。

应该说,用系统的思维去研究体育价值,把体育价值的各个元素纳入到体育价值体系中去,有意识地构建体育价值体系是今后的基本任务。构建体育价值体系的意义在于:第一,规范术语、建立范畴和创建话语体系,即对价值主体、价值客体、价值关系、价值生成、价值内容、价值形态、价值嬗变、价值冲突、价值评价、价值实现等作出系统性研究,为其他相关研究奠定理论基础;第二,构建体育价值体系有助于唤起人们对体育的价值自觉,有利于人们在不同的价值选择间达成价值共识,有益于人们对体育现象进行更为全面的阐释从而实现对人们的价值重塑,这些都将提升人们的体育价值意识,增进人们作为体育价值主体的自觉性,促进体育实践朝向符合价值取向的方向发展。

3 体育价值研究的新的理论生长点

人们可以在体育活动中预设、构想体育价值,但却不能把这种预设和构想视为一种结果。体育价值与体育实践是双向互动的关系,体育价值的生成与实现是一个系统性的、多因素合力的过程。因此,体育价值研究必须坚持历史与逻辑的统一,在“体育”的演变中寻找体育价值研究的新的理论生长点。

众所周知,我国现代意义上的体育最早出现在清末的教会学校和新式学堂中。经过百余年来的演变,体育在内涵上早已超出了“身体教育”和“学校体育”的范畴。从癸卯学制颁布到新文化运动期间,时称“体操”的体育以兵式体操为主,以“尚武”为宗旨,具有鲜明的军国主义体育价值取向。1922年壬戌学制宣布各级各类学校废止兵式体操,1923年北洋政府《新学制课程标准纲要》改“体操”课为“体育”课,军国民主义体育价值取向被实用主义价值取向代替。据张天白考证,1897年上海南洋公学自编教材中的“体育”意为“卫生之事也”[45],即养护自然生命成长之意;蔡元培也曾指出体育是“有规则之人工”补助“生理上自然发达之趋势”[46]。可见,在20世纪30年代以前,我国“体育”主要局限在学校中,指学生身体的自然发育。陈永声的记述也可佐证这种推断,他说“中国目前的体育设施,差不多只限于学校以内,学校之外几无体育设施之可言。[47]”1933年,国民政府教育部成立“体育委员会”,下设学校体育组、社会体育组和研究编审组,这标志着“体育”开始走出学校,其涵义也在“身体教育”之外增加了“养生”“健身”“竞技”等内容。但总的来看,在20世纪中叶之前,受经济社会条件的限制,学校体育仍是“体育”的主力,“身体教育”仍是“体育”的主要内涵。

新中国成立之初,青少年营养不良、健康状况恶化,改善和提高人们的身体健康水平是建国初期体育的目标,此种现实需要迫使学校体育活動与卫生保健工作相互结合,由此形成了“健康第一”的教育方针。为快速提高我国竞技运动水平,助力我国国际地位的提升,1959年《政府工作报告》中正式提出“普及与提高相结合”的体育工作方针,在这一方针的指导下,我国出现了社会体育、学校体育和竞技体育等三种“体育”并存的局面,并在1995年实施的《体育法》中被法定化。可以说,建国后的体育实践反映出20世纪下半叶“竞技体育”渐居我国“体育”的核心地位,而理论界也以“大体育观”长期占据统领地位。

在2008年北京奥运会上,我国登上了竞技运动的王座,实现了体育大国之梦,接下来的历史任务是从体育大国向体育强国发展,历史的重担从竞技体育转移到了学校体育上。其实,早在2000年12月,为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面推进素质教育的决定》,教育部颁布了中、小学《体育与健康教学大纲》(试用修订版)和高中《体育与健康教学大纲》(试验修订版),中小学“体育”课更名为“体育与健康”课,出现了我国现代意义上的学校体育课程名称的第二次变化,标志着我国学校体育改革进入新的历史时期。此后,《关于进一步加强学校体育工作切实提高学生健康素质的意见》《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》《关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》与《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》相继出台,学校体育的育人价值逐渐从竞技、娱乐、养生中凸显出来。

从上得知,体育内涵的不断变化使得我国体育价值研究的逻辑起点也难统一,无论是坚持从“身体教育”出发,把“增强体质”作为体育的价值取向,还是从“大体育观”出发,认为体育承载着政治的、经济的、社会的、文化的等诸多价值,都已难与当前的体育实践契合。因此,厘清体育价值的首要之举是重新认识“体育”。

历史地看,我国体育在经历过学校体育为主力、以竞技体育为核心两个阶段后,已经步入了以学校体育为主体、竞技体育和社会体育为两翼的新时期。逻辑地看,现在所言的学校体育为主体,是指在社会转型升级的历史背景下,学校体育在育体的同时实现育智、育德、育美,这不仅大大超出了改善生物身体状况的意义,还具有为竞技体育提供后备人才、为社会体育提供具有“天天锻炼、健康成长、终身受益”意识和能力的主体等重要意义。因此,根据否定之否定原理,以学校体育为主体,以竞技体育和社会体育为两翼是在我国“体育”超出“学校体育”和“身体教育”内涵之后的又一次飞跃,是不同于“真义体育观”与“大体育观”的一种“新体育观”。

4 结语

今后,以“新体育观”为逻辑起点的体育价值研究将会面临如下几大任务:一,要重点研究体育的育人价值,尤其是需要探讨育体与育智、育德、育美之间的关系,通过体育价值研究的发展改变人们重智轻体的思想,把无“人”和无“育”的体育扭转为有“人”和有“育”的体育;二,我国近代以来的体育价值冲突内含了古与今、中与外的体育价值观之间的冲突,具有时间长、内容多、交叉性等特点,在古今中外的全景视野中考察我国近代以来的体育价值冲突及其在我国体育史上的作用与影响,是体育价值研究的必要内容;三,体育价值研究还要深入研究体育价值与体育形态之间的关系,从价值的维度考察不同体育价值形态在人类体育史上的地位与意义,在体育的“实然”与“应然”中找寻我国体育发展的历史坐标。总之,我国正处于社会转型升级的历史时期,如何理性认识体育价值、树立何种体育价值观、如何引导体育实践的良好发展等问题都亟待体育价值研究来解答,通过历史与逻辑相统一得出的“新体育观”,将会为体育价值研究带来一番新的景象。

参考文献:

[1]胡小明,石龙.体育价值论[M].成都:四川科学技术出版社,2008:1.

[2]施群英.从体育价值的嬗变商谈高校体育教学的改革方向[J].体育与科学,2009,30(6):77-79.

[3]龚德勝,郑成爱,等.中国体育价值选择的历史演变及展望[J].体育与科学,2009,30(3):51-53.

[4]谭华.体育本质论[M].成都:四川科学技术出版社,2008.

[5]刘建和.体育价值与体育价值观[J].成都体育学院学报,1987(4):17-20.

[6]范叶飞,马卫平.体育价值分类探究——基于人与社会的价值结构统一的视角[J].北京体育大学学报,2015(3):35-39.

[7]孙德朝,孙庆祝.我国基础教育体育课程百年演进历程的身体社会学解析[J].首都体育学院学报,2015,27(6):525-531.

[8]张细谦.当代中国体育价值体系的构建[J].广州体育学院学报,2012,32(4):1-6.

[9]范巍.中国20世纪以来学校体育课程价值取向研究[D].长春:东北师范大学,2013.

[10]覃刚.近代以来中国学校体育教育人文向度的失落与重构[D].广州:华中师范大学,2013.

[11]金光辉.从体育教科书和专著的理论基础看体育思想的演化[D].上海:华东师范大学,2012.

[12]张环宇,张强.我国学校体育课程价值取向的梳理与启示[J].体育文化导刊,2015(11):131-139.

[13]李可兴.中西方体育文化的精神实质与价值向度比较[J].西安体育学院学报,2005,22(2):22-24.

[14]徐成立.中西方体育文化价值取向的冲突与融合[J].体育文化导刊,2007(10):52-54.

[15]王延.中西方学校体育价值观的比较研究[J].成都体育学院学报,2013(1):59-63.

[16]李义君,尹碧昌.“土洋体育之争”的回顾与启示[J].体育学刊,2015,22(5):17-21.

[17]苗治文,张帆.我国竞技体育价值取向的转变[J].北京体育大学学报,2014(7):126-130.

[18]周李莉.竞技体育三层次教育价值分析[J].西南师范大学学报:自然科学版,2014(6):89-94.

[19]时杰.试论体育教学中教育性价值的回归——从赫尔巴特“教育性教育”的视角审视当前的体育教学[J].体育研究与教育,2013,28(4):69-72.

[20]刘映海,石岩,等.论体育的本质及其教育价值[J].教育研究,2014(9):24-32.

[21]王远林,刘霞.体育教育的本真价值——生命关怀[J].西南师范大学学报:自然科学版,2012(8):168-171.

[22]布特.和谐体育的哲学探索——现代体育的文化哲学批判与建构[M].北京:北京体育大学出版社,2011:2-3.

[23]马卫平.体育与人——一种体育哲学[M].长沙:湖南师范大学出版社,2010:19.

[24]石龙.论西方体育人文价值的转变——兼论我国的缺失与回归[D].广州:华南师范大学,2007.

[25]冯霞.人学视野中的人文体育观研究[M].北京:北京体育大学出版社,2008:27.

[26]蒋德龙.价值还是实践:人文体育观哲学基础辨析[J].体育与科学,2012,33(5):11-15.

[27]瞿葆奎,郑金洲.教育学逻辑起点:昨天的观点与今天的认识(一)[J].上海教育科研,1998(3):2-9.

[28]杨韵.后哲学文化演进中的体育哲学——基于理查德·罗蒂哲学思想的探究[J].体育科学,2011,31(7):95.

[29]郭道全.体育概念研究中价值预设问题的探讨[J].体育学刊,2008(4):5-7.

[30]刘建和.体育价值与体育价值观[J].成都体院学报,1987(4):17-20.

[31]程文广.我国体育教育价值主客体关系解析及其相互作用的内在机制[J].沈阳体育学院学报,2014,33(2):1-6.

[32]王猛,刘一民.马克思主义实践观透视下的体育价值[J].体育科学研究,2015,19(2):29-32.

[33]程卫波,于军.体育价值的历史性考辨与理性选择[J].体育学刊,2009(11):19-22.

[34]鲍明晓.体育价值的哲学思考[J].体育文化导刊,1999(1):9-10.

[35]趙立.体育概论[M].北京:人民体育出版社,2009:64.

[36]周西宽.体育基本理论[M].北京:人民体育出版社,2006:103-110.

[37]曹湘君.体育概论[M].北京:北京体育学院出版社,1988:142.

[38]全国体育学院教材委员会.体育概论[M].北京:人民出版社,1989:123.

[39]鲍冠文.体育概论[M].北京:高等教育出版社,1995:38-40.

[40]雷鸣强.教育的功能、价值、功效辨析[J].江西教育科研,1996(3):9-11.

[41]祖苇.再论体育价值[J].北京体育大学学报,2003,26(6):741-743.

[42]鲁飞.论体育的核心价值观[J].成都体育学院学报,2006,32(5):27-29.

[43]熊文,刘剑.基于公正的发展——兼论科学发展观语境下体育的发展[J].武汉体育学院学报,2010(2):12-16.

[44]陈琦,杨文轩,等.我国当代体育价值观的研究[J].体育科学,2006,26(8):3-9.

[45]张天白.体育一词引入考[J].体育文史,1988(6):14-17.

[46]蔡元培.蔡元培全集(第二卷)[M].北京:中华书局,1984:412.

[47]陈永声.体育概论[M].商务印书馆,1933:42.