城市基层治理中居民自治与社区共治的类型化分析

2018-02-09易臻真文军

易臻真+文军

关键词: 城市社区;居民自治;社区共治;基层治理

摘 要: 基层治理是城市社会治理最具体也是最关键的环节之一。当前,我国城市基层治理大体上可以划分为“居民自治”和“社区共治”两个不同层面。根据这两个不同层面的治理特征,运用类型化分析方法,可将城市基层治理分为无自治无共治型、有自治无共治型、无自治有共治型和有自治有共治型四种类型。这四种类型并无好坏之分,其发展也不是单向性的,因为居民自治与社区共治之间互为前提和保障,同时又相互制约。

中图分类号: C916

文献标志码: A

文章编号: 1001 2435(2017)06 0741 09

Key words: urban community;residents' selfgovernance;community shared governance;grassroots governance

Abstract:

Nowadays, the community governance is playing a more and more important role in cities of China. Starting from the analysis of the concept of the residents' selfgovernance and community shared governance, this paper makes four classifications concerning the community governance: neither residents' selfgovernance nor community shared governance (Type Ⅰ), residents' selfgovernance without community shared governance (Type Ⅱ), community shared governance without residents' selfgovernance (Type Ⅲ) and residents' selfgovernance with community shared governance (Type Ⅳ). They have their own characteristics, their advantages and disadvantages. There is no best, only the most suitable. The local government should choose the model according to local conditions. Through this pursuit of a balanced development process, the dynamic capacity of community forms and improve, thereby promoting the urban community selfrenewal. It emerged that the residents' selfgovernance and community shared governance complement each other, and also mutual restraint. Finally, the construction of the urban community governance system will promote the theory and policy research work. During this process, it may be more effective if we pay more attention to the high development of information technology.

城市是中國现代化建设的中心,而社区则是构成城市建设的基本单位。因此,关于城市多元治理体系的探讨,我们必须深刻认识到城市治理的源头和支点均在社区。伴随着我国20世纪90年代以来的住房制度改革等一系列社会经济变革,城市社区的利益关系、权利冲突和治理格局也发生着深刻的变化。党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,明确把“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标。据此,在实现公共利益、集体利益与个人利益均衡发展的道路上,厘清多元治理体系中“居民自治”与“社区共治”的关系类型及其发展逻辑,将有助于城市社区基层治理工作的创新和完善,进而为完善我国社区治理体系夯实基础。

一、 问题的提出:城市社区治理中的自治与共治

在我国,社区建设不仅是国家基层政权建设的过程,同时更是基层社会发育的进程。一方面随着社区建设的不断推进,来自于市场和民间社会的力量获得了更大的体制空间,并初步形成了自身资源汲取、机制获得与利益表达的方式方法;另一方面国家通过社区建设,使基层政权建设不断加强,工作重心也随之不断下沉。由于这两方面的持续双向作用力,城市基层社区在最近几年也悄然发生了一些变化,其中最典型的有以下两点。一是作为一个满足市民生活、居住需求的实体,社区的资源供给系统变得越来越复杂。各级政府、市场以及林林总总的社区自治组织都成为了社区社会资源的供给方;二是社区层面的公共事务越来越依赖一种由多个相关组织共同参与决策和执行的体系。多组织并存已然成为城市社区建设的新常态。这些变化都意味着政府曾经作为单一主体的集权管理模式正逐渐朝向一个多元参与的治理模式演进。

在这一从“单位制”到“社区制”的社会改革转向中,针对城市基层社区的相关治理主体、治理机制以及治理行文的研究对于我们构建中国城市社区治理体系至关重要。“治理”(Governance)是各种公共的或私人的个体或机构管理其公共事务的诸多方式的总和,是一个持续的过程。通过治理,相互冲突或不同的利益会得以调和并进而促成联合行动的产生。这其中既包括具有强制执行力度的正式制度,也包含各种个体和机构认同或认为符合其利益的非正式制度安排。endprint

全球治理委员会(Commission on Global Governance)在1995年发布的名为《天涯成比邻》(Our Global Neighborhood)的研究报告《第一章:一个新世界》(Chapter One:A New World)中对“治理”一词有详尽的定义:“Governance is the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is a continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated and cooperative action may be taken. It includes formal institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal arrangements that people and institutions either have agreed to or perceive to be in their interest.”全文链接:http://www.gdrc.org/ugov/globalneighbourhood/ 。

可见,治理是以协调为基础的动态发展过程,既涉及公共部门,也与私人相关,而其重心并不是所谓的规章制度,而是持续的互动反馈。治理的本质在于建立在市场原则、公共利益和社会认同之上的协同合作。[1]46在治理的框架体系内,管理的机制主要依靠的不再是政府的权威,而是各合作网络的力量集合,其权力向度是多元且相互作用的,不再是单一自上而下的。受到有效监督的政府、得到有效监管的市场以及逐渐成熟的社会之间的有机结合是应对复杂社会的最佳选择。[2]

在治理主体多元并进、客体多样化存在的发展过程中,城市基层治理中的首要任务就是解决社区活力与社区秩序的张力问题。当下我国大城市基层治理工作中,居民自治与社区共治的良性运行便是一剂良方。“居民自治”是指以社区公共议题和居民需求为出发点,居民通过民主协商的方式共同参与社区公共事务,借助居民会议、议事会等制度载体,依靠居民公约等形式完善社区治理体系,实现社区公益的行动、过程和结构。[3]15而“社区共治”则是指政府、社区组织及单位、其他非营利组织、居民自组织等多方合作形成合力,供给社区公共产品,优化社区秩序,推进社区持续发展的过程。

近年来,它们正受到学界越来越多的关注。“居民自治”是与社区发展紧密联系在一起的。居民自治的目的在于构建地理意义上的社区共同体。其根本在于社区公共空间的塑造,其基本形态体现于居民对社区公共事务的参与。在中国城市中,“社区共治”是通过社区建设来发育公民社会的复杂过程,因为这个治理结构中的权力协调机制决定了社会性力量以何种方式、在多大程度上发挥作用。[4]也有学者尝试用一种自上而下和自下而上相结合的视角,去洞悉不同利益群体在社区治理实践层面上的行动策略,或者去分析国家和社会力量在社区建设过程中的微观互动图景。[5]随着社区研究的不断深入,人们开始注意到社区中不同组织间的权力关系,以及建立这种权力关系所基于的逻辑。[6]现如今,伴随着城市基层治理的不断创新实践,社区共治下的城市社区早已不再完全依附于政府,其治理主体也已由单一向多元转变。社区共治下的治理过程也由行政控制转向共商、共议、共决的民主协商方式,不断探寻公民权利与公共权力有机结合的新路径。

在既有研究中,对于“居民自治”和“社区共治”的重要性以及合作的有益之处有诸多阐述。但在各地社区治理创新案例不断涌现的当下,要想更好地理解城市社区中创新治理出现的多元模式,就需要对城市社区治理进行类型化分析,以期全面完整地呈现城市社区治理的全息图景,并通过对比不同类型的社区治理模式之间的异同,来剖析其自身特征及动力机制。本文正是基于这一思考,从“居民自治”与“社区共治”两个维度出发,尝试通过对城市基层社会治理的类型分析,进而探寻我国城市基层治理的深层次意义及其体系构建。

二、自治与共治的四种关系类型

类型化(Typification)是我们日常生活中解释事物的基本方式。亚历山大(Jeffrey Alexander)认为,人们之所以常常采用类型化方式来解释世界是“因为他们充分期望每个新的印象都将是他们已經发展起来的对世界所作的理解的一个类型。这种类型化方式不仅仅是在传统的总体水平上起作用,即使当我们遭遇到某些新的和令人激动的事物时我们也期望这种新的特性和令人激动的特性是可以被理解的:它将被我们在已拥有的参考词汇范围之内所认识。我们无法将自己从分类系统中剥离出来”[7]312。可以说,类型分析是一种颇为有效的分析工具,它帮助我们将研究对象化繁为简,便于我们更清晰且全面地观察和认识事物的基本特征。

城市基层治理是以共同体的营造为中心的,而居民自治与社区共治在这一发展过程中也分别以各自不同的表现形态扮演着不同的角色。城市中社区共治一般是在街道层面的,涉及到的部分和行业较多。而居民自治一般则发生在居委会、业委会、楼组等更为微观的层面。可以说,居民自治与社区共治是城市基层治理的两大维度。因此,遵循类型化分析的原理,围绕居民自治与社区共治这两大要素,并以两者的存在与否为出发点,城市中基层治理可以分为无自治无共治型(类型Ⅰ)、有自治无共治型(类型Ⅱ)、无自治有共治型(类型Ⅲ)和有自治有共治型(类型Ⅳ)四种类型。厘清这四种城市基层治理基本类型(表1)的各自特征及逻辑关系能帮助我们更好地认识和理解我国城市中实现社会善治的可能性及努力方向。

(一)类型Ⅰ:无自治无共治型endprint

自从德国社会学家滕尼斯(Ferdinand Tnnies)于1887年在《社区与社会》一书中提出两者的差别以来,人们对于社区的共识也已经越发明晰。滕尼斯认为“社区”是通过血缘、地缘和宗教等建立起的有机人群组合,其基础是建立在共同利益之上的“本质意志”。本质意志表现为意向、习惯、回忆,它与生命过程密不可分。不同于“社会”,“社区”体现着成员的共同意志,其形成更多是自发的,不是建立在强迫之上,而是建立在参与协作的关联上。社区以古老的乡村生活为代表,具有一种原始、天然的状态,是人类共同生活持久和真实的形式。[8]5258、95、108因此,基于“本质意志”的城市基层治理,其核心内涵应是参与;居民作为主体,有效地介入到社区公共事务的决策、实施、监督以及共同利益的分享之中。首先,居民自治的形成是与社区属性和社区禀赋紧密相关的,其内在基础就在于社区中个体及群体间的交往密度。同时,居民自治的开展也是以社区内部的信任、结构和网络等社会资本作为基础的。据此,无论是主动有意的或是被动不得已的选择,居民自治绝不会是一个生而既有的存在;其次,社区共治也不可能是与生俱来的,并且社区共治还需要一定程度的顶层设计来最终达成;最后,在城市不断快速更新的当下,当一个居住区内居民流动性和异质性极大时,即使其中居民的公共意识已形成并足够强大,其居民间的公共利益追求仍难以在同一时间和阶段达成一致。在这种情况下,居民自治的形态就难以最终达成。如若此时,该区域内的基层行政力量缺失或是相关社会组织并未成形或是已经解体,那么,无自治无共治型的基层治理形态就会出现。

目前,这一类型的城市基层社区在欧洲尤其是北欧等高福利国家中并不少见,其社区内的公共服务主要依靠市场力量来提供,如房地产企业或是物业公司等等。有时候这一社区内的公共服务业依靠居民中热心公共服务的个人及其社会资源来提供。此外,在我国城市中的一些新建设大规模封闭式小区中,由于并未全部交房入住,使得区域内居委会、业委会等组织都处于筹建状态,往往导致无自治无共治型的基层治理形态出现。

(二)类型Ⅱ:有自治无共治型

当居民们的公共意识形成,进而公共利益达成时,他们就会形成有机团结,自行管理其内部事务,自愿且有效地参与到社区治理工作中。这种参与有两个层面的内涵。一是在制度的生产过程中,居民充分获知信息,并表达需求,使其意向诉求通过正式或非正式的方式反映在公共决策中;二是在一定的范围内,充分实现居民的自主选择和自我决策,并对相应的结果承担决策责任。伴随着社区内居民自治的形成和发展,居民们也将共享这一治理的收益。这里不仅有共同奋斗的实质成果,比如良好的社区环境及秩序,完善便捷的公共服务供给等等,同时更体现了个体作为社区一员的权利保障和权力参与。在居民自治存在的时候,社区共治无法形成或是已然消失的时候,有自治无共治型的基层治理模式出现。

有自治无共治型出现的原因大致有以下两种:一是主动形成。以欧洲很多城市社区为例,国家与社会之间有着较为清晰的框架界限。因此,政府一般较少干预基层社会的发展。这就使得城市治理的重心往往集聚在邻里层面(LocalityNeighborhood)[9],决策权也被真正下放到了社会最基层,即邻里层面。居民们更多地自主管理着自己的日常事务,在这一过程中,居民之间的合作伙伴关系(Partners)也得以强化;二是被动出现。在我国目前很多城市的基层治理工作中,当基层政府的整合资源能力较弱时,或是社区内公共资源不够丰富时,社区共治就难以成形。但无论是主动还是被动,正是在这样的基层治理现状之下,以居民自治组织为治理主体,尤其是以社区内有意愿为公众服务的群体组织为领袖的有居民自治、无社区共治的基层治理模式便得以形成并进而发展。在这一类型的治理中,地方基层政府的主要任务是在战略决策上考虑社区各主体之间的利益包容和协调,真正地达到强化居民自主参与的目的。居民自治组织设计其自身参与决策的程序和制度,居民自治更得以发展壮大。

(三)类型Ⅲ:无自治有共治型

当一个区域内的居民公共意识及意愿因主观或客观原因还未形成或已然消散后,其基层治理的重担往往就会落在基层政府的肩上。在这一时刻,基层政府协调整合辖区内的各种社会资源来为社区提供公共服务,并促进其进一步发展。我们可以将这一形态下的基层治理称之为无自治有共治类型。在这一形态中,基层政府主导并制定着社区内的基本制度框架,规定各方的参与程度、参与方式和秩序等,并不断拓展更多的社会资源参与其中,其最终目标是谋求辖区内的各项福利及发展共建。纵观目前我国各大城市中的基层治理现状,此种类型并不少见。我国大城市中,尤其是市中心区域的不少居民区大多是建设于20世纪80、90年代的公房,由于长期以来,这类小区中往往是原单位或当地基层政府包办了大量社区公共事务的服务和管理工作,致使社区内居民们的自治意识及能力较弱,同时相比较之下也更缺乏公共参与精神。[10]

目前,这类小区中各种改造工程是基层政府最頭疼的项目。居民们的诉求往往南辕北辙,辖区内的各单位利益也难以达成一致,最终往往导致很多利民工程不得不搁浅。在这一情况下,上海各市区的不少街道办事处有了顺应实情的创新之举。例如,市区不少街道都已采取了居委会或基层党组织牵头搭建社区共治平台的方法。在这一议事平台上,先通过协调辖区内各社会资源及各主体的公共利益来形成一个“大方向”,再耐心针对一个个“怎么办”的问题寻求终极解决方案,从而真正实现社区共治的景象。在实务操作中,我们发现,在这类无自治有共治的基层治理模式的发展过程中,完备详尽的规章制度是至关重要的,它为这一类型的基层治理工作的开展保驾护航。此外,它的切实落实及反馈完善在促进社区共治建设发展的同时,还可能激发居民公共意识的(再)形成,进而带动居民自治的(再)出现。

(四)类型Ⅳ:有自治有共治型

“居民自治”与“社区共治”的共生共建是目前我国各大城市基层治理的主要追求目标。在这种既有自治又有共治的基层治理模式之下,公共部门、私人部门、志愿者组织以及各社会组织之间的平等协作形成了一股合力,维持着社区秩序并提供公共服务。居民自治带动了个体有效参与到社区公共事务的发展,不仅实现了居民对其内部事务的自主管理,也由此形成了社区层面各具特色的治理方式。社区共治在基层政府的积极主导下,促进辖区内各类社会资源的重组,以期最大限度地为社区提供公共服务。endprint

在这一类型的基层治理中,居民自治与社区共治分别处理基层治理工作的不同层面,它们所针对和所关注的也是不同层面的主体活动。如若能良性运行并协调发展,定将能促进社区建设和繁荣。作为生活在其中的居民,对其自身的需求和问题有最直观和明晰的感受。因此在基层治理中,对于内部事务的管理和公共服务的提供,居民最具发言权。与此同时,实现社区共治也离不开居民的自主能动性。上海市市区不少基层政府近年来已朝“问需于民”转向,不断开发自主创新的方式,依托听证会、协调会、评议会,把小区居民普遍关心、利益有分歧的问题转变为小区治理议题,从而有序引导居民全程参与到社区公共事务中。通过协商和对话,找到多方利益的最大公约数,彻底解决基层社区的难题。从一些成功案例中,我们可以看到社区共治成为了规范居民自治的框架,为其长效机制的有效运行和健康发展提供必要的保障。这种“居民自治”与“社区共治”间的互动,也使它们成为了当代城市基层治理中的两大基本要素,形成了密不可分的共生关系。这种基层治理以社会资源为依托,寻求多元主体参与到社区治理中,从自治与共治互动融合的意义上重塑社区。此外,在此种有自治有共治型的模式中,领导者的地位应是能者居之,基层政府绝不会是理所当然的领导者。但是,基层政府应有责任倡导并推进有序的合作方针,它有义务保证来自社区内的各种声音都得以重视,尽可能给居民及其他组织或主体提供自主参与的渠道。

三、 四种基层治理类型的关联与发展

当前的城市社区及社区生活都发生着巨大的变化。这其中也带来不少诸如基层政府与居民需求脱节、居民与物业关系紧张、相关社会组织发育不完善等困境问题。当大家都致力于激发社区活力,探索多元治理主体良性互动的运行机制之时,纵观无自治无共治型(类型Ⅰ)、有自治无共治型(类型Ⅱ)、无自治有共治型(类型Ⅲ)和有自治有共治型(类型Ⅳ)这四种城市基层治理类型,它们之间的关系是怎样的?其发展演变路径是否有规律可循呢?

(一)没有最好,只有最适合

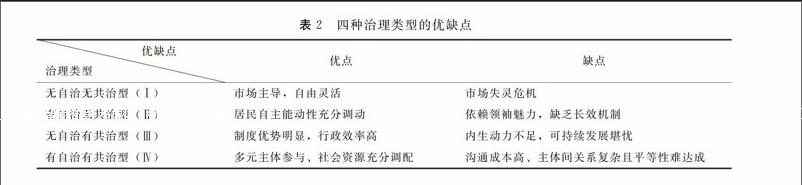

通过对以上四种类型的城市基层治理进行比较分析,可以看到它们各具优缺点。首先,有自治有共治型(类型Ⅳ)是目前我国各大城市基层政府所大力推崇和积极探索的方向。这一模式的优点毋庸置疑,多元主体参与其中,社会资源能充分调动,在一定程度上能达成社区自行完善并良性运行发展的可能性。但是,正是因为这一模式中涉及的主体众多,使其主体间沟通协商成本增加,且各主体之间的关系复杂,并不能做到相对独立,因此其主体间的平等性难以真正达成。最终导致在实务操作过程中,这一模式可能会出现事与愿违的状况。其次,有自治无共治型(类型Ⅱ)和无自治有共治型(类型Ⅲ)中,前者居民的自主能动性得以充分调动和体现,社区的公共空间得以真正形成,社区活力更得以进一步激发。后者往往更依赖于基层政府的主导,其制度优势非常明显,权威性强且行政效率也高。在这种情形下,资源的动员能力强,往往能够在短期内迅速改善社区治理状况并提供相应的公共服务。[11]但这两种模式的基层治理中存在一个共性的不足之处,即这两种模式的发展往往依赖于领袖魅力。有自治无共治型(类型Ⅱ)依靠有公共理念的社区居民个体或群体领袖来倡导,无自治有共治型(类型Ⅲ)依靠优秀的基层干部及团队来推动,从而使得这两种模式在其发展过程中容易缺乏长效机制,其可持续发展状态堪忧。此外,两者相比较,有自治无共治型(类型Ⅱ)因缺少外部资源支持,往往在实际操作中困难重重。而无自治有共治型(类型Ⅲ)往往因为居民自主能动性不足,相应参与度不高,使得社区内部活力缺乏。最后,在无自治无共治型(类型Ⅰ)的社区中,在这一看似“无为而治”的状态之下,我们也必须认识到公共服务具有其公共物品属性,即“非竞争性”和“非排他性”。当公共利益与个体利益出现矛盾时,市场机制就会在公共物品的生产和供应中失效。因此在这一模式中,社区的资源整合能力会较弱,同时它也难以面对和克服市场失灵的问题。

在城市基层社区治理的实践中,由于不同城市的社区发展状况差异较大,社区内部的社会阶层分化、空间分化也较大,因此无论是主动选择还是内生自发,这四种治理类型中总有一种是契合当地当下基层社区发展现状的。正如表2所示,四种模式各具特色,也各有优缺点。因此,在城市社区基层治理的研究中,在各基层部门的实务中,我们应更多思考并尝试最符合基层社区自身发展的治理模式。如何因地制宜、扬长避短来真正实现现代社会社区治理的创新是值得我们进一步思考的问题。

(二)动态发展,激发社区自我更新能力

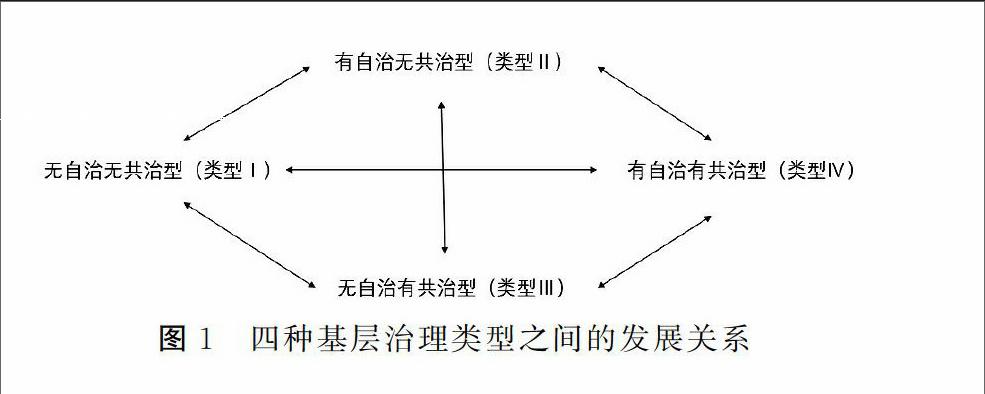

这四种类型既然并无优劣好坏之分,那么它们之间是否有初级形态、高级阶段之分呢?笔者以为答案是否定的。城市社区的发展与其经济、文化以及政治形态密不可分,其所需的治理模式应与其现状相适应。在现实社会中,一个经济发达、文化多元的社区可能因其成员的居住环境或个人性格等等,导致其基层治理层面在某一时期并不需要或不再需要“居民自治”或是“社区共治”。因此,城市基层治理的发展过程必然是动态的,通过自身主体间不断地调整以达到一个暂时的平衡状态。在这一过程中,无自治无共治型(类型Ⅰ)可以向有自治无共治型(类型Ⅱ)或无自治有共治型(类型Ⅲ)发展,也可能直接演变成有自治有共治型(类型Ⅳ);同时,有自治有共治型(类型Ⅳ)也可以分别向类型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ转变;类型Ⅱ和Ⅲ在互相转换的更迭过程中,也有向类型Ⅰ和Ⅳ直接演变的可能(图1)。

动态能力(Dynamic Capability)[12]概念自提出以来,西方学界对其产生了广泛的关注和兴

趣。“动态能力”是指企业通过扫描环境发现机

会,并据此整合、构建和重组内外部资源以修正运营操作能力从而适应动态复杂快速变化环境的能力。[1315]不少学者从理论和实践层面均提出了动态能力可以帮助企业建立双元型组织(Ambidextrous Organization)结构,使组织自身能够不断地通过变革手段来提升现有能力去参与市场竞争,或者通过创造性的手段提高其再造能力使其在新的市场中竞争,并不断地整合和重构组织资源进而与瞬息万变的环境相匹配。[1618]此外,既有研究显示企业动态能力与利用式创新与探索式创新具有显著的正向影响关系,且利用式创新和探索式创新的平衡效应在一定程度上能增强企业的长期竞争优势,二者平衡匹配才能产生协同效应。[19]当我们从动态发展的视角来看待我们的城市基层社區时,就会发现具有动态能力的社区能够在类型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ中自由转换,其自我更新能力不断增强。发展城市社区的“动态能力”,其最终目标是通过一系列创新性的变革来产生新的社会资源,通过资源的充分运营让组织内部资源重新整合,继而良性运行及发展。在本质上,这是城市社区的适应机制的构建,确保其能在不同时期适应动态变化的复杂环境。endprint

(三)双向互动,两者间相互影响

如前文所述,无论是“居民自治”还是“社区共治”,其自身的发展都不会是单向的从无到有或从有到无的过程,而应是即可以从无到有又可从有到无的双向发展格局。这也就形成了图1中所表达的四种城市基层社区治理类型之间的相互转换关系。在这一基础上,剖析“居民自治”和“社区共治”之间的关系就显得更为清晰明了。

在城市社区中,多元文化聚集、多元主体共生、“居民自治”和“社区共治”是互为前提、互为条件的两个方面。其一,在城市社区的发展进程中,居民自治曾经可能是自发的或不得已的选择,但经过不断的磨合与完善,加之居民自身自主意识的不断提升,基层社区中的居民自治逐渐就成为了主动有意的选择。而如果同一时期,社区共治也已形成,那么此时的居民自治将既不是“无轨电车”,也不会是“厢式拖车”。其二,居民自治的真正形成将非常有益于社区共治的发展,而社区共治的构建完善也能促进并保障居民自治的可持续性发展。因此,在居民自治的基础上发展社区共治,或在社区共治的平台上推进居民自治的发展,都是可行的。这是两条不同的发展路径,即是说居民自治与社区共治之间双向互动发展。

“居民自治”与“社区共治”互为前提和保障的关系也意味着两者之间会相互制约,进而影响对方的发展。例如,在上海市中心某小区内,因其居民自治组织发展较为强势,小区内各项公共事务的管理井井有条。小区内特有的自然资源以及其他社会资源都得以充分调动,曾经颇为影响居民生活起居的一棵菩提树在居民的共同努力下现已成为居民自治组织重要的经济来源(制作菩提子手串、菩提皂等)。尽管自治组织成立之初是因为基层政府公共服务提供的缺失,但目前基层政府想要介入该小区的治理工作时却发现已无好的切入点。但我们也应认识到缺乏引导的社区活力释放,很有可能会导致深层次的社区秩序紊乱问题。这也是类型Ⅱ和Ⅲ形成后在各自发展的路径中有向无自治无共治(类型Ⅰ)转变的可能性所在。

四、 总结与讨论:基层治理体系的构建

基层工作是对国家意志的诠释,其内容及方式的正确与否都与个体的国家认同情况息息相关。从这一角度出发,对基层工作多重视都不为过。现阶段,我国城市社区的基层治理工作主要聚焦在两个核心问题,即社区公共服务的供给和社区公共参与的提升。不论是建立居民议事会、社会监督机制、社区公益基金会,还是创建社区互助会、社区居民议事委员会,本质上都是在政府与社区民众之间建立一个交流和互动的协商平台,从而改进社区治理方式,解决当前社区治理过程中存在的实际问题。

在对无自治无共治型(类型Ⅰ)、有自治无共治型(类型Ⅱ)、无自治有共治型(类型Ⅲ)和有自治有共治型(类型Ⅳ)这四种城市基层治理类型进行分析之后,探寻基层治理中制度的生产机制,进而构建城市社区基层治理体系将对我们的理论和实践工作产生积极的影响。在这一系统内,建立基于公共利益的协商对话机制以更好地服务公众,增加公共物品供给是当务之急。

哈贝马斯强调,公共领域是一个由私人集合而成的公众领域;但个体随即就要求这一受上层控制的公共领域反对公共权力机关本身,以便就基本已经属于私人,但仍然具有公共性质的商品交换和社会劳动领域中的一般交换规则等问题同公共权力机关展开自由讨论,讨论的话题也将逐渐延伸。[20]43人们在社区公共空间中寻找与社区发展、自我生活相关的共性问题,在保有个体差异性的基础上促使共性的问题被所有人接纳,社区内的公共空间主要用来服务居民,为居民提供一个休闲场所,促使居民聚集并积极参与社区事务。因此,城市社区公共空间既是一个拥有地域范围的物理空间,又是一种制度与文化的广义空间。人们在这个场域内从事各项公共活动,并产生各种社会网络关系。正如布迪厄所说,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络。[21]72

目前城市社区治理中的三大主体分别为基层政府或其代表组织,提供公共服务的物业公司和代表居民利益的业主委员会等。而一般情况下,在侧重思想工作的居委会、侧重技术工作的物业以及侧重独立自治的业主委员会中,其中往往能真正发挥主体作用的只有物业或是部分居委会。这就会导致某些主体承担了过多的其它主体的职责,使得主体之间的职责不清、界线不明,甚至会挤压居民自治的责任空间。此外,在基层政府的辖区划分中,尤其是在不少老城区中,因没有大规模的住宅区域,往往容易出现一个基层政府同时负责分散的多个小区的现象。这些小区虽地处同一辖区,却往往因住房类型不同导致内部差异性显著。这种情况下基层政府相关职能部门之间形成工作合力就较难,常常缺乏统筹协调和监督管理机制。据此,三大主体之间就更需要一个中介来搭建相应的协商治理平台(图2)。

基层治理的过程是利益攸关的不同主体间平等协商与对话的过程,在满足各自需要的基础上达成某种共识和共同行动规则。[22]正如图2所示,在城市基层治理体系中,协商平台作为中介,在三个主体间的互动中具有双向作用力。同时,这一协商治理平台的搭建既可以是居民自治的产物,也可以是社区共治的结果。这是城市社会公共性构建的基本机制。无论是居民自治还是社区共治的有效运行,首要任务就是形成基层公共性的稳定生产。城市基层治理的本质也是在社区中构建公共性与个体性的共生关系。如哈贝马斯所言,人们生存的欲望和生活必需品的获得发生在私人领域,而公共领域则为个性提供了广阔的表达空间。[20]173协商平台在城市基层治理工作中构建了居民自治与社区共治之间的制度性连接,因其以社区居民的实际需求为导向,故能较好地完善利益表达机制,畅通民情沟通渠道,并进而为政府和社区的公共决策提供合理依据。在此基础上,结合社區特有文化积极开展社区特色活动,拓展社区居民交往渠道范围,营造温馨社区大家庭氛围,通过多种参与渠道引导居民主动关心和参与社区公共事务,通过公共议题参与找到利益共同点,通过互助协作培育社区温情,增强社区信任,努力打造社区熟人、社区情感、社区的自治共同体,形成稳固的社区认同感和归属感。endprint

面对瞬息万变的社情民意,社会治理需要与时俱进,着力理念和方式创新。如今,高科技、大数据、互联网赋予了城市治理更多智力支持。“智慧治理”的科技创新可以把需求者和解决问题的部门机构整合对接起来,把精细化、标准化、常态化理念贯穿于治理全过程。例如近年来各大城市推行的“网格化”的综合管理模式,一个个网格如同一个个细胞,感知社会最细微的变化。发现、分析、解决、核实反馈问题,环环相扣,构成无缝对接的网络,解决政府监管部门“看不全、看不到”的弊端,使基层社会的人口、治安、就业、环境等数据库体系不断扩充,让社会治理更快捷、更准确。上海市十多年来的城市网格化管理工作已经取得了丰硕的成果。在不断强调城市管理机构的“服务”和“效率”意识的同时,充分强调并实现了资源的整合与协调性。城市中所有的“网”与“格”,通过计算机信息技术联网于一体,既能快捷、方便地了解本市的资源配置状况,也能够提高服务的水平和效率,使得城市管理与服务更加科学化、人性化和高效化。

在未来城市社区的治理工作中,我们应意识到变化的加速和组织生活的日益复杂化,它们会不断打乱我们所熟悉的社会秩序,我们以往的想象和经验已经不能完全应对眼前的现实。“任何孕育着社会深刻突变的危机,都必然要重新碰到一切集体生活中所具有的基本问题:权力问题。”[23]18我们生活于其中的社会正在快速转型,社会的形态正发生着根本性的转变,社会本身已经不能清晰地辨认出真正支配它的各种力量,可能也无法清楚地判断哪一种方案对于它来说是最及时、最贴切的。无论是居民自治还是社区共治,在城市基层社会治理体系中,它们都是不同主体间的互动结果,它们的目标都是促进基层社区的和谐发展,提升民众的满意度。因为就社会本身而言,城市治理的基础、核心与实质,就是以社区为单位、组织和平台的基层自我有效管理,是一种基于“社区为本”的服务理念创新的社会实践。[24]因此,在城市基层社区不断动态发展的过程中,除了给予物质资源的充分支持外,更应为其输入智力支撑,使其与时俱进,因地制宜,因事施策,久久为功,在探索中不断反思和发展。

参考文献:

[1] 俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[2] 王岩,魏崇辉.协商治理的中国逻辑[J].中国社会科学,2016(7):2645.

[3] 刘建军.居民自治指导手册[M].上海:格致出版社,2016.

[4] 李友梅.社区治理:公民社会的微观基础[J].社会,2007(2):159169.

[5] 赵联飞.社区改制及其制约因素分析[D].北京:北京大学,2004.

[6] 李友梅.城市基层社会的深层权力秩序[J].江苏社会科学,2003(6):6267.

[7] Jeffrey C. Alexander.Action and Its Environments:Toward a New Synthesis[M].New York: Columbia University Press, 1988.

[8] 斐迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999.

[9] Mike Smith, Helen Sullivan.Developing frameworks for examining community participation in a multilevel environment[J]. Local Economy, 2003, 18(3):237252.

[10] 李路路,王修晓,苗大雷.“新传统主义”及其后——“单位制”的视角与分析[J].吉林大学社会科学学报,2009(6):516.

[11] 周雪光.运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考[J].开放时代,2012(9):105125.

[12] David Teece,Gary Pisano.The Dynamic Capabilities of firms:An Introduction[J].Industrial & Corporate Change,1994,3(3):537556.

[13] Ilídio Barreto.Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the Future[J].Journal of Management, 2010, 36(1):256280.

[14] David Teece, Gary Pisano & Amy Shuen.Dynamic Capabilities and Strategic Management[J].Strategic Management Journal, 1997, 18(7):509533.

[15] Shaker A. Zahra, Harry J. Sapienza & Per Davidsson.Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda[J].Journal of Management Studies, 2006, 43(4):917955.

[16] Justin J.P. Jansen, Frans A.J. Van Den Bosch, Henk W. Volberda.Exploratory Innovation, Exploitative Innovation and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators[J].Management Science, 2006, 52(11): 16611674.

[17] David Teece.Explicating Dynamic Capabilities:The Nature and Microfoundations of(Sustainable)Enterprise Performance[J].Strategic Management Journal,2007,28(4):13191350.

[18] Charles A. O'Reilly, Michael L. Tushman.Ambidexterity as a Dynamic Capability: Resolving the Innovator's Dilemma[J].Research in Organizational Behavior, 2008(28):185206.

[19] 焦豪.雙元型组织竞争优势的构建路径:基于动态能力理论的实证研究[J].管理世界,2011(11):7691.

[20] Jürgen Habermas.The Structural Transformation of the Public Sphere[M].Trans. by Thomas Burger, Cambridge, Mass: MIT Press, 1991.

[21] Pierre Burdieu and Loic J. Wacquant.An Invitation Reflexive Sociology[M].Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

[22] 包先康,朱士群.治理的伦理意蕴及其超越[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2013(5):589593.

[23] 克罗齐埃.被封锁的社会[M].狄玉明,刘培龙,译.北京:商务印书馆,1989.

[24] 文军,吴越菲. 社区为本:灾害社会工作服务及其本土实践——以云南鲁甸地震灾区上海工作服务为例[J].河北学刊,2016(5):153160.

责任编辑:汪效驷endprint