做思共生:撞击学生科学思维的火花

2018-02-05韩怀玉

韩怀玉

长期以来,小学科学课堂中重知识、轻能力,重结果、轻过程,重间接经验传授、轻亲身体验获得的偏向,造成学生“做”和“思”的不和谐发展。所以,在科学课的实验教学应该是“做”与“思”共生的探究活动,在教学中我们应该紧扣教学主题,结合学生的生活经验、身心特点和认知水平开展灵活有效的教学活动,充分发挥组织、引导和调控作用,将活动形式与活动内容有机结合起来,正确处理活动过程与活动结果的关系,借助各种方法,促进“做”与“思”的动态平衡和有机合融,实现“做”和“思”有效对接,达到“做思共生”的教学境界,共同促进学生的心智发展。

以《蜡烛的燃烧》(六年级上册第三单元第1课)为例,设计一种“做思共生”环境下的科学学习形式,寻找一种“做思共生”理念下的科学学习的正向路径及方法,努力导引学生在自由、自主、自助、自思的研究活动中,去经历、去体验、去感悟、去发现、去思考。学会在动脑中去“做科学”,能在“做科学”中,学会观察、学会思考、学会质疑、学会设计、学会运用多种方法解决“做”中遇到的问题,并在解决问题中,不断思考,不断生成新的疑问,新的欲望,激发更为持久、更为迫切的研究热情,从而使学生在“做科学”中实现“做思共生”。

一、勤“思”乐“做”——种下探究的萌芽

【片段1】

师:请同学们用你们的各种感官去观察蜡烛,看谁发现蜡烛的特点多,并思考你想研究哪些问题?

(学生用眼睛看,鼻子闻,手摸,点燃等方法观察蜡烛,并纷纷举手说出自己的发现。)

生:蜡烛是圆柱体、白色、有点味。

生:蜡烛能变弯,易断,易碎。

生:燃烧时能发光发热,还能产生姻、有味。

生:蜡受热能熔化,变成液体的蜡受冷还会凝固,热的蜡是软的,能做成各种形状的物体。

师:这些现象说明了什么?你想研究哪些问题?

生:蜡烛的变化与哪些因素有关系?

生:蜡烛燃烧后变成了什么?

生:蜡烛受热产生变化与蜡烛燃烧产生的变化有哪些不同?

生:蜡烛为什么会燃烧?

……

【点评】

一节有效的科学课,需要学生主动从纷杂的需求中提出问题,自主或者在教师的引领下设计并完成实验。如果孩子们在整个实验过程中只是动手做,不动脑思考,那么,整个科学学习过程是盲目的,没有思考没有思想的做就成了瞎做。

本课的教材选取学生熟悉的蜡烛作为研究对象,借助蜡烛受热熔化、受冷凝固、燃烧发光等一系列现象,揭示物质变化的两种基本类型——物理变化和化学变化,并学会搜集证据,初步判断生活中物质的两种变化。所以,本课教学首先安排了一个先“做”后“思”的活动——学生用各种感官去观察蜡烛。看谁发现蜡烛的特点多,现象有趣,并思考你想研究哪些问题?让学生从观察中了解蜡烛的特点,发现现象,预示蜡烛的变化,提出研究的问题,激发学生主动探究的热情。这是一个典型的先由表及里后由内而外的思维活动,这种思维是引导学生认识事物,发现事物发展规律的一种重要的思维方法。

二、以“做”促“思”——点燃思维的火花

【片段2】

师:怎样证明蜡烛燃烧产生新的物质呢?

生:用眼可以直接看到。

生:将一只白色的小瓷碗压在蜡烛火焰的上方,若碗壁上出现黑色的物体,就说明蜡烛燃烧会产生黑色的物体。

师:如果将一只干燥的烧杯罩在点燃的蜡烛火焰的上方,杯壁上会出现什么现象呢?

(学生分小组动手实验,汇报实验现象。)

生1:蜡烛在干燥的烧杯中燃烧后,我们发现杯壁上有一层朦胧的“雾气”,这是水蒸气遇冷而形成的,说明蜡烛燃烧时产生了水。

生2:在蜡烛燃烧过的瓶中倒入澄清的石灰水,并摇了摇,发现石灰水变成白色浑浊物,说明蜡烛然燃烧时产生了二氧化碳。

生3:将一只白瓷碗压在蜡烛火焰上方,过一会儿就会发现白色部分变成黑色了,说明蜡烛燃烧时会产生一些黑色的物体。

【点评】

完整的科学实验包括提出问题,做出假设,制订计划,实施计划,得出结论,讨论交流几大环节。无论哪一个环节,都离不开“思”和“做”。

学生能从蜡烛熔化和燃烧的现象中,发现物质变化的主要特征。这是本课的教学重点,是学生认识化学变化的起点。教学中让学生“做”促“思”:将一只干燥的烧杯罩在点燃的蜡烛火焰的上方,观察杯壁上会出现什么现象?这一问题为主线,引导学生进行猜测、设计实验方案进行验证,并得出结论,旨在让学生在“做”的活动中经历一个科学的探究过程。其中关于蜡烛燃烧能产生水这是学生在认知上的一个难点,学生很难预测,更不用说设计实验方案进行验证了。在教学时出示实验图,让学生做一做,从而能发现其中的秘密,知识的获得使学生既惊奇,又有快感。

三、且“思”且“做”——课堂完美的演绎

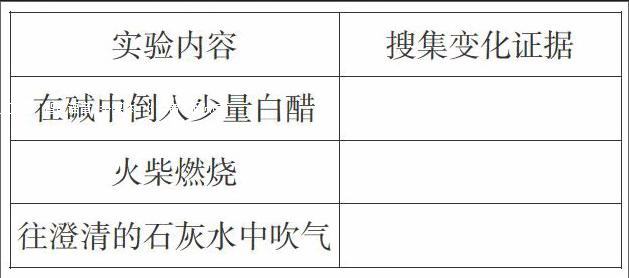

师:物质的变化有两类,我们如何判呢?是不是有一些现象能为我们提供判断的依据呢?请同学们按照表中的提示进行实验,注意搜集变化证据。

(学生完成下列实验,观察现象,搜集产生新物质变化的证据)

生1:在碱中倒入少量白醋有大量气泡产生。

生2:火柴燃烧时有橘黄色火焰出现,发出一点热量,火顺着火柴棒的方向燃烧,熄灭后成黑色。

生3:往澄清的石灰水中吹气石灰水变浑浊。

师:物质发生变化往往伴随着什么现象?

生1:发热。

生2:发光。

生3:产生气体。

【点评】

这一片段是一个“做”与“思”相互交替、相互融合的过程,搜集证据是科学探究过程中的重要一环,让学生学会搜集证据也是本课中教学目标之一。本节课的教学中,结合学生的“做”,适时地对学生进行这种“思”的引導,有助于学生熟练运用这种思维方法去认识事物及其规律。在这些“做”与“思”的互动融合中,更为重要的是学生的科学思维方式也发生了质的改变,科学思维的品质得到了更高的提升。如有的学生按照这一思维趋势,又提出了更深入的问题,如在碱中倒人少量白醋为什么有大量气泡产生?往澄清的石灰水中吹气石灰水为什么变浑浊?科学思维的模型在“做”与“思”的相互融合中得以建构,科学思维的品质在“做”与“思”的相互共生中一同递进。这应该成为新形势下我们科学教学改革所饯行的重要行为准则。

科学教育倡导儿童动手动脑学科学,动手即“做”的过程,动脑即“思”的过程。“思”是“做”的目的和保障,“做”是“思”的验证和表现。在教学实践中,“做”与“思”的结合可以促进动作技能和心智技能协同发展。针对不同的教学内容可以采用先“思”后“做”、边“思”边“做”、先“做”后“思”等方式开展教学。同时,也需要对“做”与“思”的内容进行合理的取舍与组合,促进两者的动态平衡,实现“做思共生”的教学境界。endprint