调适型组织结构变革视角下县乡政府事权划分研究

2018-02-02燕杰贵宋立涛彭勇

燕杰贵+宋立涛+彭勇

中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,以此新论断为前提,实施乡村振兴战略、深化机构和行政体制改革、坚持在发展中保障和改善民生,是党的十九大在新形势、新矛盾下对我国进入新时代提出的新要求、新目标。县乡政府作为我国行政管理体制实质意义上的基础层级,承载着我国改革措施真正落地落实、民生政策真正惠民利民等责任担当。目前,我国现行的县乡政府行政体制和县乡事权配置现状,会一定程度上阻碍中国特色社会主义新时代在体制改革、民生改善等方面作出新作为。对此,本文以县乡财权和事权配置为研究切口,以调适型组织结构变革为研究视角,以理论阐释和实践检验为研究方法,以东营市探索实践合理化县乡事权划分优化路径为研究目标,对县乡事权划分问题进行较为系统的探讨性研究。

一、调适型组织结构变革的理论阐释

县乡政府事权划分研究避不开对县乡财政关系的探讨,县乡事权合理划分的关键环节在于如何权衡县乡政府财权与事权的平衡与相称,关键方式在于避免“一刀切”式改革以允许多种模式的县乡财政体制并存发展,形成因地制宜的调适型组织结构变革路径,进而使得乡镇政府能够在保持正常运转的前提下履行职责、提高效率。

(一)县乡财政关系的模式分类

目前,我国县乡财政关系中已经付诸实践的主要有“乡财县管”和“扩权强镇”两种模式,这两种模式推动乡镇政府的权力、机构、责任和职能等结构性要素向相异方向变革,是乡镇组织结构变革的主要推动力,也是“收权型”和“放权型”两种组织结构变革路径的主要催生剂。

1.“乡财县管”模式

“乡财县管”是指乡镇财政的预算管理权、资金所有权和使用权、财务审批权保持“三权”不变,以乡镇为独立核算主体,实行“账户统设、预算统编、票据统管、采购统办、集中收付”的财政管理方式,由县级财政主管部门直接管理并监督乡镇财政收支,同时调整乡镇财政所管理体制和职能。“乡财县管”的典型特征在于将乡镇财政所的人权、事权和财权上划,取消乡镇财政所预算会计,由县政府承担乡镇财政收支;适用地区主要为乡镇财力较为薄弱的经济欠发达地区;预期效果在于遏制乡镇机构过度膨胀、减轻乡镇财政负担、提高公共服务水平等。与此相对应,形成的乡镇组织结构变革路径为“收权型”,即收回乡镇财权后,由县级政府更多的承担乡镇在新型城镇化建设、农田水利、义务教育、公共卫生等公共服务职能方面的投入成本,让乡镇政府职能更本色地转向公共服务和社会管理方面。

2.“扩权强镇”模式

“扩权强镇”是在政府转型速度与经济社会转型速度同步及经济社会转型与政府转型协同进行的要求下,市县向经济实力强的乡镇下放权力的行政体制改革行动,其实质是纵向权力结构的扁平化,其动因在于改变经济强镇权小责大、职权倒挂导致的“小马拉大车”现象,其适用主体为财政实力较强的经济发达乡镇,其目的在于通过权力下沉激励乡镇政府提高全面履行政府职能的能力。与此相对应形成“放权型”的乡镇组织结构变革路径,即通过提高乡镇财力自留比例下放乡镇财权的同时下放事权,按照“小政府、大服务”的要求由乡镇政府自主承担在重点工程建设、公共医疗等方面的投入成本和服务管理职能。

(二)调适型组织结构变革的机理解析

我国现行的“乡财县管”和“扩权强镇”两种县乡财政关系模式,催生了“收权型”和“放权型”两类组织结构变革路径,这种因地制宜的调适型组织结构变革方式是我国区域经济发展差异化的客观产物,其产生发展有其必然的主要动力、内在逻辑和最终目标,三者共同构成调适型组织结构模式的内在机理。

首先,县乡财权事权的不匹配性引致的权责失衡构成了调适型组织结构变革的主要动力。税费改革后逐渐形成的县乡两级政府财权与事权不匹配现象及新公共管理“透明政府”理念要求的双重背景下,县乡政府财权与事权的重新合理配置成为乡镇政府的新诉求,是乡镇政府对发展过程中出现的权责失衡现象所做出的自发性、适应性调整。其次,通过组织结构要素对权力关系调适,转变乡镇政府职能是调适型组织结构变革的内在逻辑。权力的合理纵向划分是政府履行责任的必要条件,通过权力问责、合理化乡镇机构设置与人员配备等手段,不断推动乡镇政府“责任型”政府建立和權力、机构、人员、职能等组织结构要素的协调发展,以使公共行政权力“零距离”地接近它的服务对象,无缝隙满足公众需求。最后,提升公共服务能力,实现公共服务均等化,推动乡镇治理现代化是调适型组织结构变革的最终目标。乡镇公共服务均等化取决于财政能力的均等化及财政体制安排。因乡镇政府处于提供公共服务的一线位置,是公众“利益表达-利益整合-利益实现”的桥梁,无论其权力关系的调适还是问责机制的建立或机构设置的调整,其最终目标均回归于根据公众需求整合公共服务供给,提高公共服务水平,实现乡镇治理现代化。

概括而言,调适型组织结构变革在形式上表现为县乡财政关系的重组,但其实质是县乡权力关系的重组再分配,需要县乡政府间形成权责事协调共存的良好态势,以使乡镇政府能够更好地履行公共权力、更全地满足公共需求。

二、调适型组织结构变革的实践检验

(一)“收权型”组织结构变革

2003年安徽省和县、五河等9个县的乡镇率先作为“乡财县管”改革试点,其中西埠镇和香泉镇两个乡镇的典型案例可作为安徽省“乡财县管”改革的缩影。经济规模较小、工业基础薄弱、城镇化水平较低、自求平衡和自我发展能力弱是两地呈现的主要特征,较为符合“乡财县管”模式的基本要求。

西埠镇和香泉镇将财权上移后,保留其一级政府和一级预算单位地位,县级部门结合两镇自身情况对其财政预算编制进行监督指导,并在此前提下办理财务移交、推行集中收付、票据统管与采购统办,由县会计核算中心统筹政府采购等事宜。“乡财县管”改革推动了两镇在权力、职能、机构、责任等组织结构要素方面的变革,改变了西埠镇、香泉镇原有的财政运行机制,理顺了县乡财政关系,缓解了财权与事权不匹配矛盾,重新分配了公共行政权力和公共服务产品,减轻了两镇提供公共服务供给的财政负担,使两镇政府将更多精力放在反映社情民意、维护公民基本权益等方面,将更多职能放在提供公共服务管理方面。西埠镇和香泉镇财政体制改革是对“收权型”组织结构变革的有力实践。endprint

(二)“放权型”组织结构变革

浙江省绍兴市钱清镇作为浙江省首批“扩权强镇”试点,以“国际轻纺原料基地、都市经济圈节点城市、县域经济社会副中心”的精准定位,成为“扩权强镇”的成熟典范。

钱清镇以不调整行政区域层级为前提,以“简放并举、能放就放、权责一致、提高效率”为原则,以“委托扩权”的形式下放部分经济社会管理权,合并镇机关的多个职能办公室,成立2个综合性工作领导小组和7个专项性工作领导小组,建立“专项任务书”制度,赋予镇政府在经济社会发展和城市建设等方面的县级管理权限,形成城镇改革的层级联动。钱清镇的“扩权强镇”改革推动了乡镇的权力关系、职能供给、问责机制等结构性要素变化,理顺了财权与事权关系,缓解了乡镇“权小责大、权责不一”和“大脚穿小鞋”的矛盾,增强了政府的自主性和公共服务能力,推进了服务型政府建设。钱清镇“扩权强镇”改革是对“放权型”组织结构变革的有力实践。

(三)调适型组织结构变革实践的启示

“收权型”和“放权型”组织结构变革看似是相反的乡镇财权与事权配置路径,但其实质是乡镇政府财权与事权的合理调适,它使乡镇政府拥有了自主选择权,由封闭式治理转向开放式治理,实现了政府与民众的良性互动。充分发挥两种相反变革路径的互补作用,多样化乡镇政府财权与事权配置制度模式,对提高乡镇政府公共服务能力、实现公共服务均等化具有较强推动作用。

三、东营市探索实践调适型组织结构变革的可能性分析

(一)充分条件

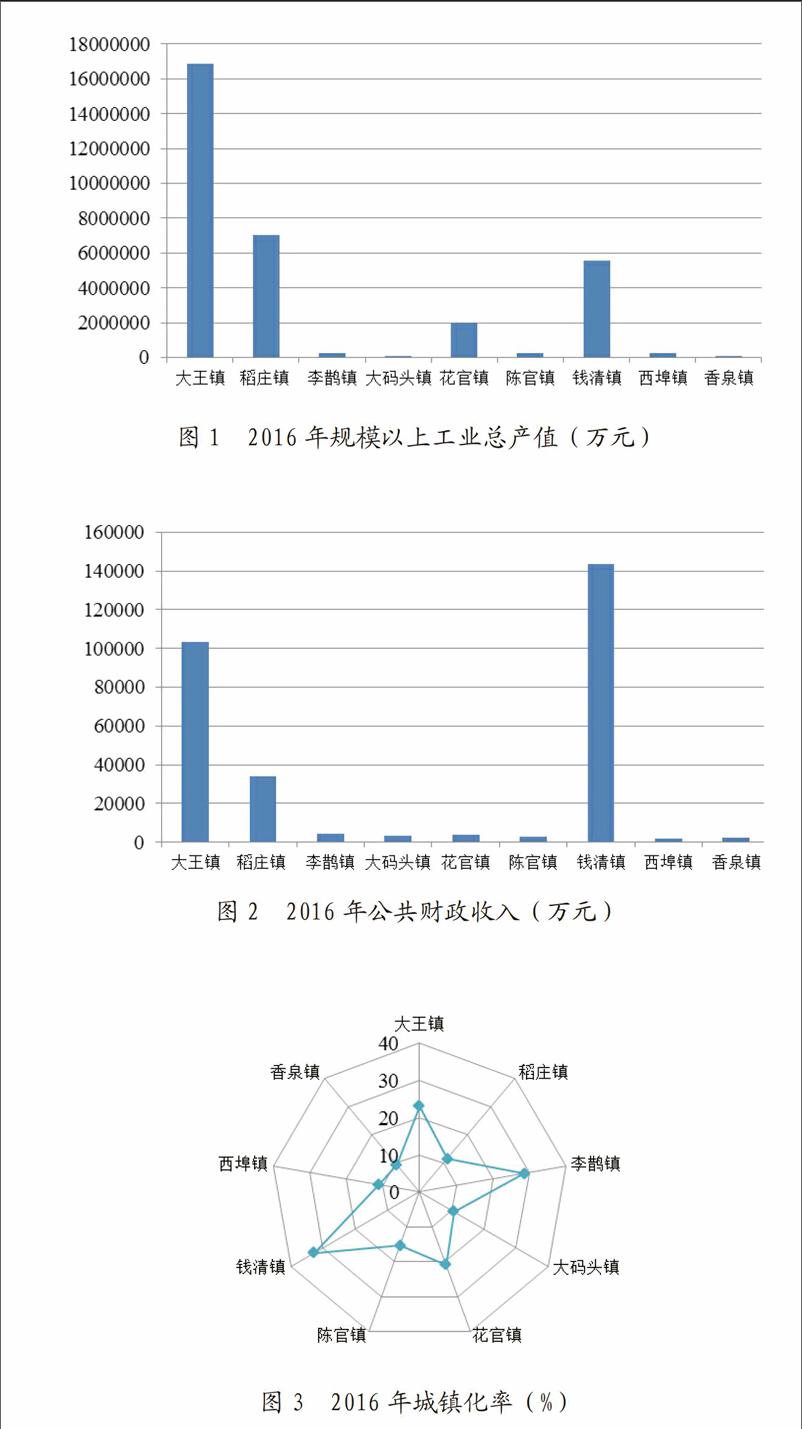

为明晰调适型组织结构变革在东营市探索实践可能性的充分条件,本文以东营市广饶县六个乡镇为样本,从规模以上工业总产值、公共财政收入和城镇化率三方面,对比分析广饶县乡镇与调适型组织结构变革实践乡镇的差异性与相似性。相关数据来自于《广饶县统计年鉴》《和县统计公报》《柯桥区统计年鉴》。

规模以上工业总产值方面,如图1所示,大王镇、稻庄镇和钱清镇2016年规模以上工业总产值分别为16855610万元、7023774万元和5558188万元,广饶县大王镇和稻庄镇的规模以上工业总产值均高于“放权型”组织结构变革实践乡镇钱清镇;李鹊镇、花官镇、陈官镇与西埠镇、大码头镇与香泉镇的规模以上工业总产值相近。公共财政收入方面,如图2所示,2016年大王镇和钱清镇的公共财政收入分别为103360万元和143693万元,两者公共财政收入较为相近;稻庄镇的公共财政收入低于大王镇和钱清镇,但明显高于广饶其它四个乡镇及西埠镇和香泉镇。城镇化率方面,如图3所示,钱清镇、李鹊镇和大王镇的城镇化率分别达到32.9%、28.6%和23%,平均高于其它乡镇15%,其中李鹊镇较高的城镇化率与其人口基数有较大关系。

综合所述,大王镇和稻庄镇在经济基础方面与钱清镇具有一定相似性,属于经济基础较强的乡镇;李鹊镇、大码头镇、花官镇、陈官镇在经济基础方面与西埠镇和香泉镇具有一定相似性,属于经济基础较弱的乡镇。稻庄镇在城镇化率方面出现了与其经济基础相悖现象,说明其在新型城镇化建设过程中可能存在“大脚穿小鞋”“权责失衡”问题。据此,可将大王镇、稻庄镇和钱清镇归为实施“放权型”组织结构变革类,将李鹊镇、大码头镇、花官镇、陈官镇和西埠镇、香泉镇归为“收权型”组织结构变革类。这是东营市探索实践调适型组织结构变革的充分条件。

(二)必要条件

东营市以乡镇行政管理体制改革工作为切入点,在理顺县乡关系、明确职责定位和优化组织结构等方面开展大量工作,在推动乡镇政府构建高效便民的管理体制、提升公共服务水平和转变乡镇政府职能方面取得了实质性进展,但成效显著的同时仍伴随矛盾与问题,这些矛盾与问题是东营市探索实践调适型组织结构变革的必要条件。

1.职责定位与发展实际不匹配。按照现行法律规定,乡镇政府没有城乡规划建设、环境保护、安全生产、食品安全等方面执法权,但在实际工作中需要承担较大责任。以大王镇为例,相对庞大的经济规模下,镇政府在城镇规划建设、环境保护、安全生产、食品安全等方面的任务十分繁重,虽然改革试点时下放了部分管理权限,但由于是县主管部门委托执法,镇政府执法时仍需依靠县主管部门,出现责任与权限倒挂现象,政府提供公共服务的水平和效能大打折扣。

2.可支配财力与发展需要不相符。乡镇虽小,责任重大。分税制改革后乡镇政府对上级政府作出了较大财政贡献,税收地方留成比例较小,在乡村振兴、新型城镇化建设和改善民生要求的压力下,乡镇政府在民生保障、农田水利、基础设施建设、公共服务等方面的财政支出不断增长,乡镇政府“小马拉大车”现象普遍存在。

3.人员编制与工作任务不适应。“上边千条线,下边一根针”,乡镇工作头绪多、任务重。在构建“服务型”小政府的职责定位和精细化、点对点的服务理念下,2010年核定的现行乡镇政府人员编制标准已不能有效适应实际工作任務需求,其在党的建设、经济发展、公共服务、社会管理、城镇建设等方面的工作人员严重不足,在城镇管理、环境保护、安全生产、食品安全执法等不宜通过政府购买服务解决的领域内,结构性人员不足现象较为普遍。

(三)可能性实践路径

调适型组织结构变革的理论机理、实践启示及东营市探索实践调适型组织结构变革的充分条件与必要条件,均为东营市探索实践调适型组织结构、优化组合县乡政府事权划分提供了可能性参考。可按照“拜师学艺-聚类分型-试点先行-调适变革”的路径探索实践调适型组织结构变革,以最终实现乡村振兴的新战略目标。

1.拜师学艺,借鉴学习实践典范先进经验。改革工作需要在不断学习中摸索前进,西埠镇、香泉镇和钱清镇的调适型组织结构变革实践,能够为东营市探索实践调适型组织结构变革提供诸多宝贵经验。成立以上级主要领导为主导、以变革主导者为中坚、以变革对象为主体的考察团队,多批次、多领域、多形式的考察学习实践典范地区主要做法,为东营市调适型组织结构变革储备经验。

2.聚类分型,摸清理顺乡镇政府复杂状况。东营市各乡镇在人口分布、社会结构、经济水平、历史文化等方面千差万别。探索实践调适型组织结构变革,需要在充分调查分析的基础上,根据科学性、全面性、精细性的原则对各乡镇进行聚类分型,为东营市调适型组织结构变革提供科学依据。

3.试点先行,积累吸取变革实践经验教训。选择与实践典范地区经济社会发展状况相似的乡镇进行试点先行,在试点过程中不断发现问题、调整策略、优化目标。例如,以广饶县为例,可将花官镇和大码头镇作为“收权型”组织结构变革的试点乡镇,将大王镇和稻庄镇作为“放权型”组织结构变革的试点乡镇,按照看似方向相反实则目标一致的模式探索前进。

4.调适变革,优化组合组织结构变革要素。根据试点先行的经验教训,以避免“一刀切”为基本原则,不断调整各种组织结构变革模式权力、机构、人员、责任和目标等结构要素的优化组合,以实现合理化县乡事权划分、均等化公共服务、转变政府职能、提高乡镇现代治理能力的目标,尽早在县乡事权划分领域作出新作为。□本文获东营市“转变政府职能提升政务服务效能”主题征文活动一等奖,作者单位:东营市编办E:YWJ

关键词:调适型 组织结构变革 县乡政府事权划分 东营市endprint