不同施药强度下赤腹松鼠的防治效果调查

2018-01-30王安蕤黄永浩汤开成王家才郭聪

王安蕤, 黄永浩, 汤开成, 王家才, 郭聪*

(1.四川大学生命科学学院,成都610064; 2. 洪雅县林场,四川洪雅620364)

赤腹松鼠Callosciuruserythraeus是四川省主要的森林害鼠之一,可采用营林、生物、物理、化学等方法防治(董晓波等,2003;张自太,2016)。在赤腹松鼠危害严重的区域,可以先采用化学防治法,达到控制种群密度、降低危害与经济损失的目的,再采用综合物理防治、营林措施、生物防治等手段进行鼠害发生的预防(徐玮,冉江洪,2004)。有研究表明,利用集中投饵法/堆施法防治赤腹松鼠能获得良好的效果(朱永淡,张卫阳,1993;冉江洪等,1999),但该法有一些不足,如饵料易被雨淋失效,饵料回收困难、浪费严重,对非靶动物不安全(冉江洪等,1999;徐玮,冉江洪,2004)。

毒饵站在鼠害防治中被广泛使用(Howaldetal.,2007),且取得了不错的效果(王朝斌等,2003;Phillipsetal.,2007;Zeweetal.,2013)。近年来已开展了毒饵站防治赤腹松鼠的一些研究,如毒饵站材料与安装位置选择(郝文凯等,2014)、毒饵站安装密度(李盼峰等,2015)等。尽管采用毒饵站防治赤腹松鼠效果好、成本较低,但李盼峰等(2015)提出在防治时需连续补投毒饵,工作量较大。为进一步减少工作量及防治成本、优化防治方法,于2015年和2016年,在四川省洪雅县开展大范围赤腹松鼠防治期间,调查了不同施药强度区的防治效果,以期优化赤腹松鼠的防治方法,进一步指导赤腹松鼠危害的防治工作。

1 防治与调查方法

1.1 防治方法

2015年3月,在四川省眉山市洪雅县的乡镇、林场各工区开展了总面积为10 000亩的大范围赤腹松鼠防治工作。防治区域主要为达到了防治指标阈值(陈学武等,2015)的人工林区。按照李盼峰等(2015)的毒饵站防治方法,具体为:将内直径为9 cm的喉管状PVC软管拉长并切割成30~40 cm后,用细铁丝捆绑于树干离地1.3 m处,即为一个毒饵站;毒饵站间隔50 m,即每15亩安装4个;在防治工作中,共投放毒饵站2 700余个。杀鼠药剂选用溴敌隆母液(商丘大卫化工厂,500 mL瓶装,有效成分0.5%)与大米配制成毒饵。溴敌隆母液、水、大米按照1∶5∶100配置,有效浓度为0.005%。装袋量为每袋15 g。为节约成本,只投放1次毒饵,每个毒饵站1袋,即每公顷投饵量为60 g。

2015年防治效果欠佳,主要原因可能是单次投放毒饵剂量达不到致死量。因此,在2016年的防治工作中,将毒饵按溴敌隆母液、水、大米按照1.6∶5∶100配置,有效浓度为0.008%;同时单次投放量提高到20 g×2袋;第一次投放后15 d补投1次,即每个毒饵站投2次,总量80 g。每公顷投饵量为320 g。

1.2 调查方法

选择洪雅县林场玉屏山工区(103°11′E,29°45′N)为防治效果调查区,该区属中亚热带湿润气候,全年气候湿润温和,年平均气温16 ℃,年平均降水量1 500 mm。区域内植被类型包括针叶林(主要为人工林)、针阔混交林、阔叶林等。人工林中树种主要为柳杉Cryptomeriafortunei和杉木Cunninghamialanceolata。

2015年和2016年,分别对不同年份防治样地的赤腹松鼠毒饵取食率和防治后的新增危害率进行调查。具体方法为:每年防治工作开始前,在树龄为13~18年的防治核心区和未防治区各选择相对独立、新增危害率接近、面积不少于500亩的防治样地和对照样地各2块,每块样地设置的毒饵站不少于180个,对照样地的毒饵站为空白袋,2015年和2016年的样地不重复。2015年,在防治样地和对照样地的中部分别标记200棵树,调查于3月(投饵前)、4—6月(投饵后)进行;2016年在防治样地和对照样地标记500棵树,调查于3月(投饵前)、4—7月(投饵后)进行。因2015年控鼠效果不佳,6月后继续调查已无意义,所以7月并未调查。每次在样地内调查统计有标记的树下掉落的新鲜树皮,若有树皮掉落,即记1次新增危害,调查后及时清理树下掉落树皮。取食率调查于每次投饵15 d后,每调查1个毒饵站,对其标记以防止重复调查,记录其是否被取食(饵料袋消失即视为赤腹松鼠取食相应重量毒饵)。

1.3 防治效果评估

通过对比防治样地和对照样地防治前后新增危害率评估防治效果。同时将2015年与2016年的防治效果进行对比。

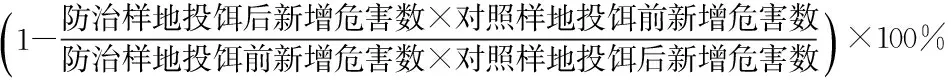

利用新增危害数计算校正防治效果,其计算公式如下(姜景峰,1984):

校正防治效果=采用卡方独立性检验毒饵投放后防治样地与对照样地间新增危害数的变化。

2 结果

2.1 2015年新增危害情况

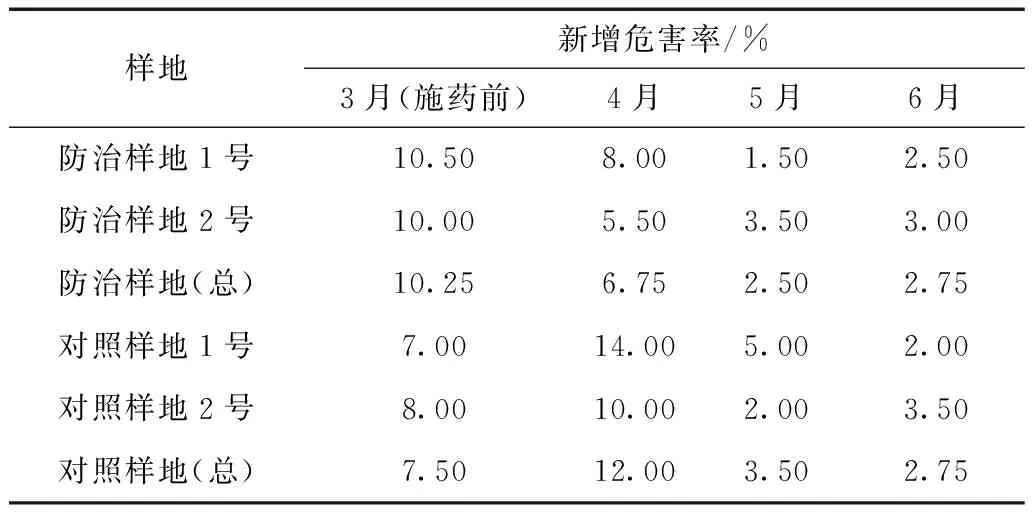

2015年调查新增危害情况结果显示(表1),防治后的次月(4月),两防治样地的新增危害率下降,而两对照样地的新增危害率上升。5月所有样地的新增危害率均下降。在随后的2个月,各样地新增危害率都较低且相差不明显。虽然可以看出防治后的次月防治有一定的效果,但月危害曲线与尹三军等(2010)关于赤腹松鼠危害情况的研究吻合。同时,卡方独立性检验结果表明,除4月外,其他月份防治样地新增危害数与对照样地的差异均无统计学意义(表2),说明单次投放溴敌隆毒饵防治赤腹松鼠效果不佳。

表1 2015年投放毒饵前后每月新增危害率Table 1 New damage rate in 2015

表2 卡方独立性检验2015年新增危害数Table 2 Chi-quare independence test of new damage number in 2015

2.2 2016年新增危害情况

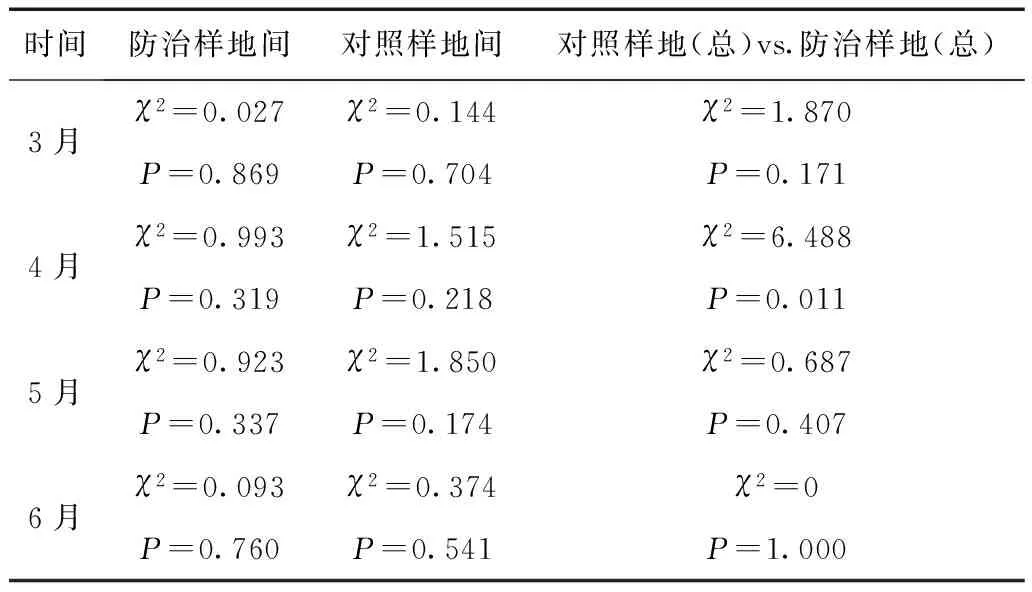

2016年调查新增危害情况结果显示(表3),防治后的次月(4月),两防治样地的新增危害率下降,而两对照样地的新增危害率上升。5月两对照样地的新增危害率上升明显,而防治样地1号的新增危害率继续下降,防治样地2号的新增危害率虽上升但仍比对照样地低。6、7月所有样地新增危害率均下降,但对照样地新增危害率仍然较高。

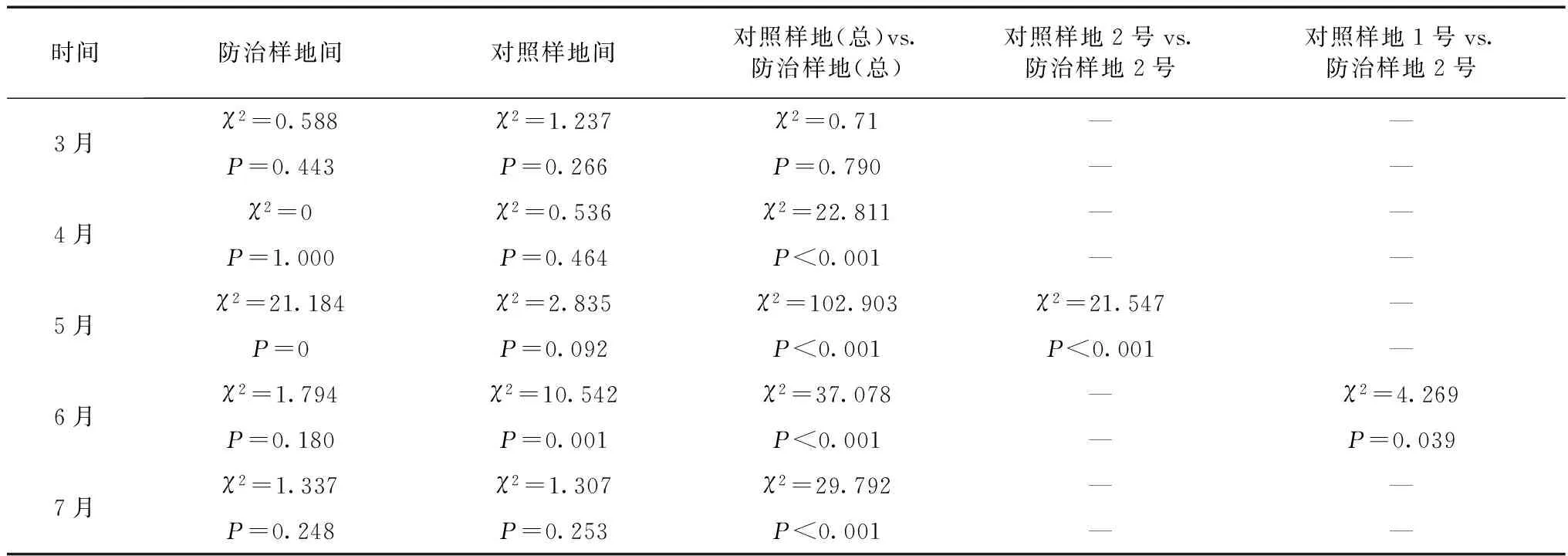

卡方独立性检验结果表明(表4),2016年防治样地1、2号同月间除5月外、对照样地1、2号同月间除6月外,新增危害数差异均无统计学意义(P>0.05)。将防治样地1、2号,对照样地1、2号同月数据合并后进行卡方独立性检验,防治前差异无统计学意义(P>0.05),防治后差异有高度统计学意义(P<0.001)。5月两防治样地和6月两对照样地的新增危害数差异有统计学意义,故将防治样地2号与对照样地1号5月的数据、防治样地2号与对照样地2号6月的数据分别进行卡方独立性检验,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表3 2016年投放毒饵前后每月新增危害率Table 3 New damage rate in 2016

表4 卡方独立性检验新增危害数Table 4 Chi-quare independence test of new damage number in 2016

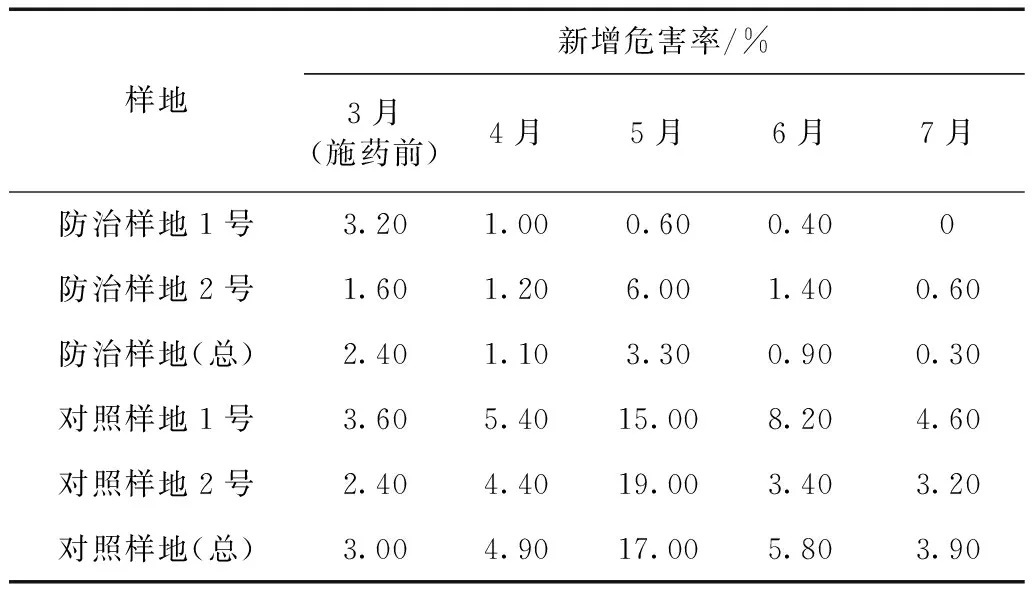

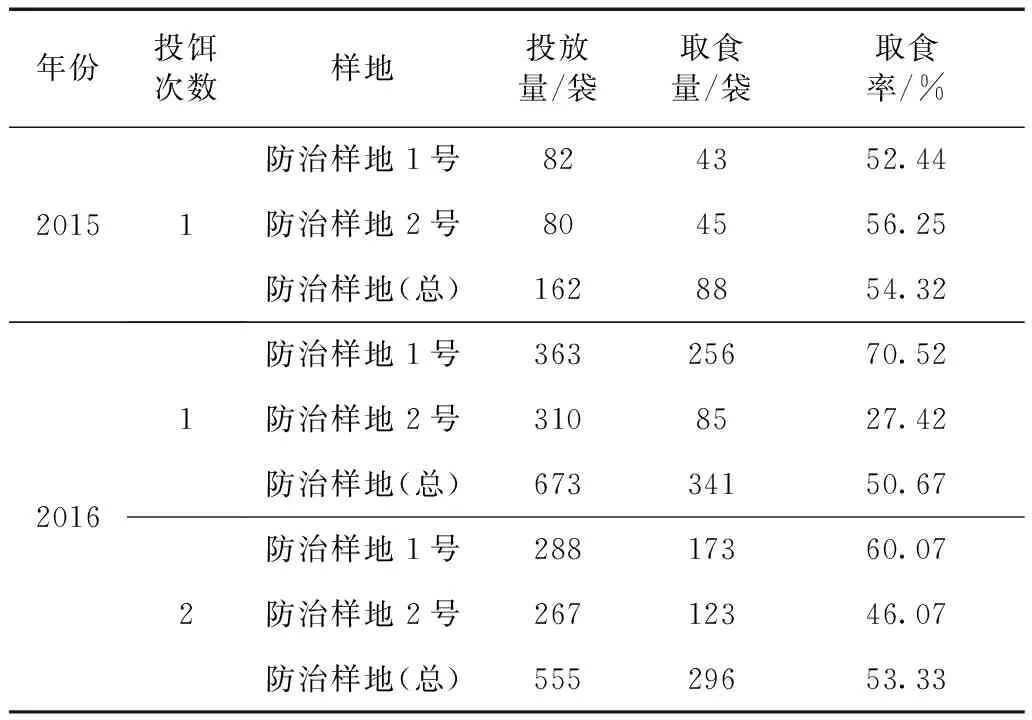

2.3 取食情况比较

饵料取食率调查结果显示(表5),3次投饵的总取食率均为50%左右。2015年投饵半月后,平均每公顷被取食毒饵为33 g;2016年第一次投放毒饵半月后,平均每公顷被取食毒饵为78 g;补投毒饵半月后,平均每公顷被取食毒饵为85 g。2次平均每公顷被取食毒饵合计为163 g。

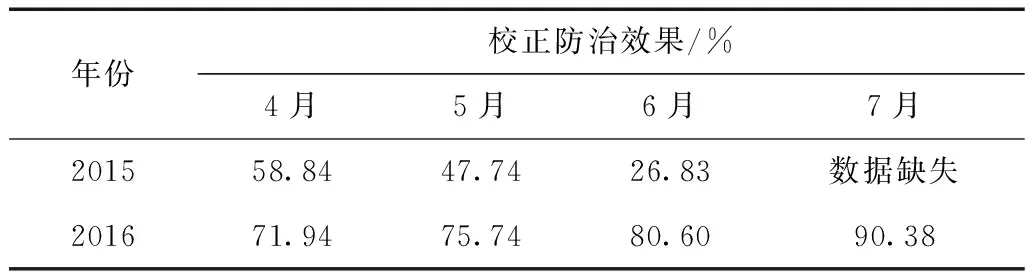

2.4 防治效果比较

将每年相同处理样地的新增危害数合并,代入校正防治效果公式计算每月防治效果(表6)。2015年防治后的首月校正防治效果为58.84%,防治效果逐月降低,6月降低到26.83%。而2016年的校正防治效果首月达71.91%,且防治效果逐月升高,7月升高到90.38%。

表5 2015与2016年投饵的取食情况Table 5 The feeding situations in 2015 and 2016

表6 2015和2016年防治效果比较Table 6 Comparison of the control effectsbetween 2015 and 2016

3 讨论

2015年防治区新增危害率下降不明显,且防治效果逐月降低,主要原因可能是单次投放毒饵剂量不够,达不到赤腹松鼠致死量;其次,由于没有补投,可能部分个体未能取食到毒饵。2016年适当增加毒饵浓度和投放量,并在投饵15 d后在被取食的毒饵站补投1次,确保赤腹松鼠能够取食到足量的毒饵。因此,2016年的防治效果较好,且防治效果逐月上升,7月达到90.38%。李盼峰等(2015)在2014年3月多次补投(预投无毒饵5 d,第一次投放毒饵后连续补投毒饵5 d)的情况下,4—7月的防治效果分别为86.53%、91.84%、96.79%和100%。本研究2016年的防治效果接近李盼峰等(2015)多次投饵的效果,且工作量大幅降低。

2015年平均每公顷投饵量为60 g,被取食毒饵为33 g;2016年平均每公顷投饵量为320 g,被取食毒饵为163 g。每次投饵的总体取食率均为50%左右,说明赤腹松鼠发现毒饵的概率一定,均只能取食一半左右。投饵过多会造成大量浪费,而太少又达不到防治效果。朱永淡和张卫阳(1993)使用集中投饵法防治赤腹松鼠,每公顷投0.6%甘氟毒饵150~330 g,由于集中投饵法所投放的毒饵易被其他非靶动物取食,利用率较低,且甘氟易挥发失效,但仍然取得较好的防治效果。而毒饵站在投饵量相同的情况下也取得了良好的灭鼠效果,且溴敌隆毒饵不易发生二次中毒,也不会对环境造成污染。

综上所述,在防治赤腹松鼠危害的工作中,推荐使用0.008%溴敌隆大米毒饵,每公顷安装4个毒饵站,每个毒饵站每次投放20 g×2袋毒饵,第一次投放15 d后对被取食的毒饵站补投1次,可取得较好的防治效果。由于赤腹松鼠繁殖较快,在实际工作中为达到控制其种群数量与减少危害损失的目的,建议连续防治3年。

陈学武, 何开伟, 陈国全, 等. 2015. 赤腹松鼠防治指标研究[J]. 四川动物, 34(1): 88-92.

董晓波, 尤德康, 常国彬, 等. 2003. 我国森林鼠害的发生及防治现状[J]. 中国森林病虫, 22(6): 37-40.

郝文凯, 何开伟, 邵高华, 等. 2014. 利用毒饵站防治赤腹松鼠危害的可行性研究[J]. 四川动物, 33(1): 553-557.

姜景峰. 1984. 对使用防治效果计算公式的浅见[J]. 江西林业科技, (4): 50-51, 55.

李盼峰, 苟兴政, 邵高华, 等. 2015. 毒饵站防治赤腹松鼠危害效果研究[J]. 四川动物, 34(6): 916-920.

冉江洪, 林强, 刘少英, 等. 1999. 四川省人工林鼠害防治方法研究[J]. 四川林业科技, 20(3): 41-43.

王朝斌, 蒋凡, 郭聪, 等. 2003. 竹筒毒饵站农田灭鼠效果观察[J]. 中国植保导刊, 23(10): 31-32.

徐玮, 冉江洪. 2004. 赤腹松鼠及其危害防治的研究[J]. 四川林业科技, 25(4): 16-21.

尹三军, 温知新, 冉江洪, 等. 2010. 赤腹松鼠在人工林中的危害特征[J]. 四川动物, 29(3): 376-681.

张自太. 2016. 洪雅林场赤腹松鼠危害与防治[J]. 四川林业科技, 37(5): 61-64.

朱永淡, 张卫阳. 1993. 集中投饵防治松鼠害研究初报[J]. 浙江农林大学学报, 10(2): 240-243.

Howald G, Donlan CJ, Galván JP,etal. 2007. Invasive rodent eradication on islands[J]. Conservation Biology, 21(5): 1258-1268.

Phillips RB, Harris DB, Snell HL. 2007. Bait stations for detection and control of alien rats in Galapagos[J]. Journal of Wildlife Management, 71(8): 2736-2742.

Zewe F, Meek P, Ford H,etal. 2014. A vertical bait station for black rats (Rattusrattus) that reduces bait take by a sympatric native rodent[J]. Australian Mammalogy, 36(1): 67-73.