说“坊”

——唐宋城市制度演变与地方志书的“书写”

2018-01-27包伟民

包伟民

问题的提出

中国唐宋间的历史演进一向引人注目,关于城市的发展,是其间讨论的重要内容。从20世纪中叶以来,学界基本遵循“加藤范式”的思路,将观察聚焦于对商业活动场所与城市居民区的管理——即市与坊——两个方面,因此,对于坊制的讨论,可以说是目前学界讨论唐宋间历史演进的一个核心议题。

尽管如此,入宋以后,城市中的“坊”究竟是否仅仅是街巷的雅称、别名,如近来有学者所进一步断言的,“街口立坊额者为坊,无坊额者为巷,……坊其实是街巷的雅称”*来亚文、钟翀:《宋代湖州城的“界”与“坊”》,《杭州师范大学学报》2016年第1期。以下简称“来、钟之文”。?如果的确如此,从坊区到坊巷,它又是如何演变而成的呢?实际上仍存在不少历史细节有待厘清。而且,“加藤范式”对于唐代坊制之所关注的,重点在于其内在的管理制度,即“在邑居者为坊,别置正一人,掌坊门管钥,督察奸非”等内容*杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷三《乡党》引《大唐令》,北京:中华书局,1988年,第63页。,研究者如果仅仅满足于描绘坊到宋代成为了街巷雅称的现象,在管理制度方面,则无以对应,这样至少在观察视野上,与唐代是前后不相称的。

另一方面,历史文献如何书写唐宋城市中的“坊”,也值得讨论,前人似尚未予以应有的关注。我们在这里主要指存世宋元地方志的相关文本。由于地方志是系统记载当时城市形制与管理制度的核心文献,因此具有特殊的指示意义。多数存世宋元地方志书都将“坊”与“巷”两者连起来构成一个专门的名词,专列“坊巷”一目,来记述当时城市的形制*专列“坊巷”条目的宋元地方志有《淳熙三山志》卷四、《绍熙云间志》卷上、《宝庆四明志》卷三、《嘉泰吴兴志》卷二、《嘉定镇江志》卷二、《咸淳临安志》卷十九、《至元嘉禾志》卷二、《大德昌国州图志》卷一、《至顺镇江志》卷二,等等。南宋《江阳谱》作《坊巷街道》。另有一些以“坊市”连称列为一目,如《吴郡志》卷六、《淳熙严州图经》卷一、《淳熙新安志》卷一、《重修毗陵志》卷三、《嘉定赤城志》卷二,等等。还有一些则作“坊里”、“坊陌”,如《淳祐玉峰志》卷上、《至正金陵新志》卷四下,等等。将坊与巷分列成为两个不同事目的地方志,为数不多,如《景定建康志》卷十六、《重修琴川志》卷一。更有少数地方志单独列出“街衢”(《宝庆会稽续志》卷一)、“衢巷”(《嘉泰会稽志》卷四),或者仅列“坊”(《剡录》卷一)及“坊表”(《宝祐仙溪志》卷一)。。这样的书写方式,当然也被“加藤范式”引为重要论据。不过有的时候,文本在揭示历史现象的某一侧面之时,也可能会遮蔽、掩盖与之相关的另一侧面,误导后人对历史现象复杂性的理解。因为“坊巷”式的书写,既反映时人对历史过程的感观,更渗透了书写者的主观立场。

因此,本文试图从剖析宋元地方志“坊巷”事目文本入手,既观察历史书写与历史事实之间的复杂关系,更进一步分析唐宋间城市坊制的演进,深化我们对历史现象的理解。

一、坊 区

目前学界的倾向性意见,认为我国古代的城区管理制度,是从唐代以坊墙封闭起来的坊区制,演变到宋代成为厢坊两级管理制度的。坊制自北朝以来形成,到隋唐时期,渐次取代里制在城市管理中扮演起主角,比较明确。作为一种地域管理机制,坊区制度也被赵宋政权所继承,在城市中一直推行,并沿续到后代。

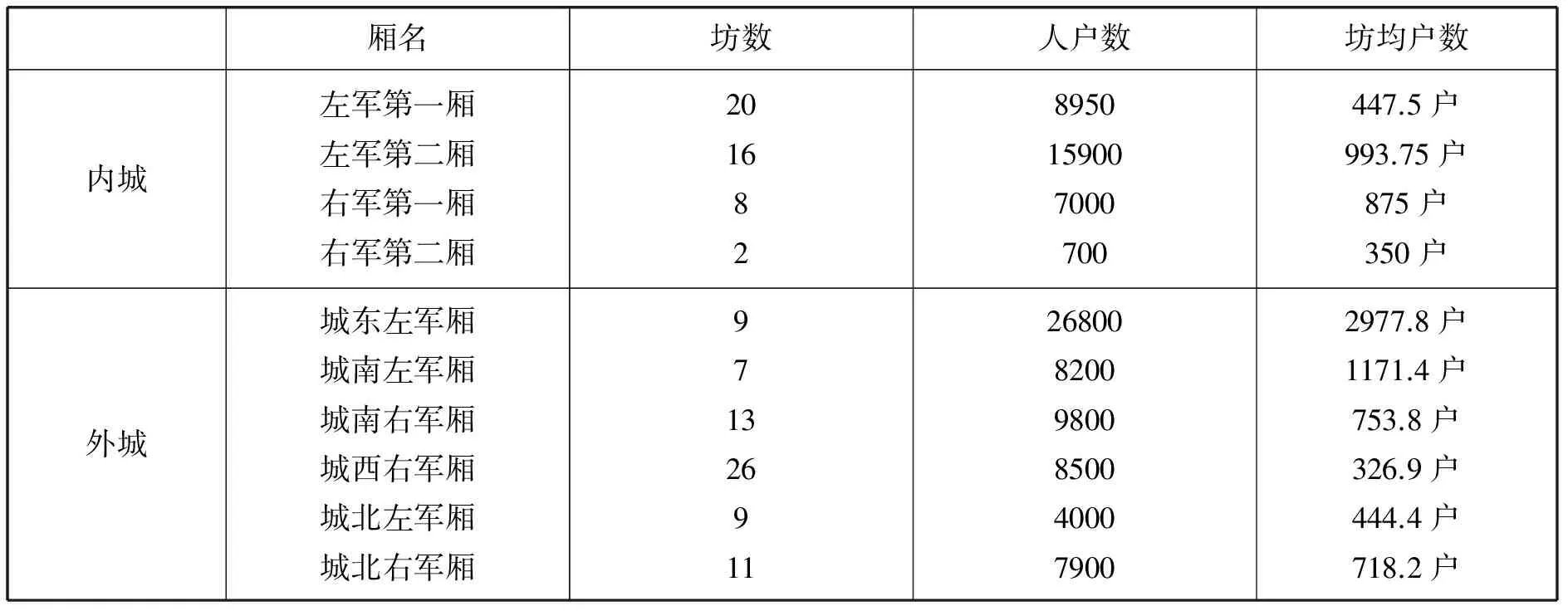

表1 天禧五年(1021)开封新旧城十厢坊均人户数

资料:徐松辑《宋会要辑稿·兵》三之三至四,点校本第14册,第8658页。

宋代外路州县城郭均设坊,不过见诸文献记载的那些“坊”,究竟是否确系地域管理组织的坊区,还是其他类型的设置,极易混淆,需要仔细辨析。

判断的困难主要来自时人所编修的那些地方志书,它们记述城市的“坊”,一般并不区分其不同的性质类型,而是混合起来书写。例如南宋咸淳四年(1268)史能之纂修的《重修毗陵志》卷三《坊市》,有如下记载:

州

孝仁东坊:自大市鱼行以东,至通吴、和政门。

孝仁西坊:自大市鱼行以西,至武进双桂坊。旧曰孝义,以旌表孝子得名。国朝避熙陵御名下一字,改今名。

定安坊,在运河南,旧为万安乡,故老相传中兴前尝展拓郡城,废此乡改为定安坊。

……

状元坊,在郡前街东,史守弥悆建,以蒋侍郎重珍魁天下,故名。

明伦坊,在郡前街西,史守弥悆建,以通郡学故名。

正素坊,在武进县东庙巷,徐守申建,以张公举赐号正素处士,故名。

无锡

平正坊,在县桥前街西。……

迎溪坊,在县西向南,抵迎溪桥。

状元坊,在县东大市桥,以蒋侍郎所居得名。

思禅坊,在县东南仓桥北禅寺巷。

……

宜兴

崇礼坊,在县治前荆溪南之左。

遵义坊,在县治前荆溪南之右。

蛟川坊,在县治前荆溪北之左。

按宋代常州附郭分置晋陵、武进两县。分析前引志文,州城的孝仁东、孝仁西以及定安三坊,可以比较明确地推断其各自所指为一个区域。志书提到的常州大市,具体位置难以查考。志书谓其“在罗城南二里”,潘晟认为它应该在晋陵县罗城之内*潘晟:《宋代的常州——城市形态与科举的地理阐释》,《中国历史地理论丛》2015年第4期。,论据不明。不过这个大市当在俗称市河的后河沿岸,可以肯定。总之,常州孝仁东、孝仁西两坊就以大市的鱼行形成分界线,一东一西,构成两个管理区块。东坊自大市鱼行,东至罗城东门通吴门,北至罗城次北门和政门,包裹了城区相当大的一片地域。孝仁西坊则从大市鱼行向西延至武进县“双桂坊”,所包裹的地域亦当不小。又定安坊,“在运河南”,据载是由于州城拓展,由万安乡改制而成,因此也是一片不小的管理区块无疑。从志书分析,看不出其他各“坊”具有相同的性质。或者可以断定,南宋后期常州除子城外的城区,由运河、后河这两条河流,分隔成城区的三个管理区块,即在运河、后河之北的孝仁东坊、运河、后河之间的孝仁西坊,以及运河之南的定安坊(参见附图1)。

附图1 南宋常州城示意图*转引自潘晟:《宋代的常州——城市形态与科举的地理阐释》,《中国历史地理论丛》2015年第4期。

可是,在孝仁东、孝仁西以及定安三坊之外各“坊”,例如武进县那个“双桂坊”,它们的具体性质,及其与上述三坊的关系,志书并未明确交待,只是直接将它们合载在了一起。其中有一些坊,例如州城的状元坊,“在郡前街东,史守弥悆建,以蒋侍郎重珍魁天下,故名”。以某人科考夺魁,而特意为他建立一个作为城区地域管理组织的坊区,当不可能,所以可以推断这应该只是一个装饰性的坊额;又如无锡县思禅坊,“在县东南仓桥北禅寺巷”,在小巷之内设一个坊区,也不可能。所以这些也可以推断与作为区块的三坊性质不同。其他的有一些,却比较难以判断。例如宜兴县,以“县治前荆溪”为基点,分设东南西北四坊,它们是坊区还是坊额?难以遽断。

又泸州,据《永乐大典》残本所引南宋《江阳谱》:“郡西南皆山,东北濒江,山皆支分,高下不齐,不便于建市,故其东顺江,自北而南,为一长街,其坊五。其北自东而西,又为一长街,其坊一。”即沿长江自南而北为坊五,沿沱江自东而西为坊一,共六坊。其下有这样的文字:

出谯门南,直军门楼之东,达于新街,西南循班春亭而达于保障门,东北循宣诏亭而东达于通海门。……

出衙东门而东南达于十字街,东北达于济川门,北达于朝天门,北自朝天门而达于十字街,为桂林坊。……

东北自十字街以达于小桥,为仁风坊。……

东自小桥以达于大桥,为超胜坊,内巷三。

东南自大桥以达于来远门,为胜纪坊,内坊一,街二,巷四。……

县街有表额。

已上并属右厢。

西自保障门而入,以达于十字街,为清平坊,凡街二,巷三。……

已上并属左厢。

桂林而下五坊,虽然据载“旧皆立木为表,经火遂废”,也就是立有坊额,但从志文可见,它们都作“自××以达于××”句式,实指一个区域,即坊区,而不仅仅是一个坊额。而且,由于这里明确提到的只有五坊,从行文格式看,颇疑第一条文字在“出谯门南……通海门”之后,《大典》抄录有缺文,即遗漏了“为××坊”四字。若加上这一缺漏之坊,正好六坊。六坊之外,在州城外面,还有两个坊区:“又南自来远门而出,以达于酒务街,为修德坊,内街二,巷三”,“由修德坊以达于史君岩,为史君坊”。不过像《毗陵志》一样,《江阳谱》的文字,也是将坊区与坊额混同记述的。例如在“纪胜坊”条之下,载有“贲文坊:在州学左百步,旧无此坊名,嘉定壬午新立,太傅曹公书额”。这个新立的坊,看来就只是一个坊额。州城之外,江安县的止足坊:“邑之寓公石行正早岁致仕,邑人荣之,宰赵迈为建坊,额曰‘止足’。”这个为寓公石行正所建之止足坊,自然也只是一个坊额而已。又合江县,“本县坊:昼锦坊、忠孝坊、观政坊、孝感坊”。未见任何说明文字,无法作出判断。

其他一些记载,文字表述虽然不如常州、沪州那么明确,综合各种因素分析,基本可以判断它们实指作为地域管理组织的坊区。例如北京大名府,北宋熙宁年间,“左右四厢凡二十三坊”*徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿·方域》二之二,第15册,第9282页。。所载之坊既分设于厢区之下,应该也是如前述开封府一样,为地域性管理组织,即坊区。南宋乾道六年(1170),江西兴国军修缮兵营,其费用都由官府自筹,“为坊五于其郭,为乡十有三、为里六十有五于其郊,无毫毛之自出也”*王质:《雪山集》卷六《兴国四营记》,《宋集珍本丛刊》第61册影印清孔氏微波榭钞本,北京:线装书局,2004年,第601页。。将城郭的五个坊与乡村的乡里并举,称其未承担修缮兵营的费用,当然不是指坊额,而是作为一种基层管理组织的坊区了。

又如江宁(建康)府,据南宋景定二年(1261)周应合编纂《景定建康志》卷十六《坊里》所载,如“钟山坊,在行宫前东夹道”之类*周应合编纂,王晓波等点校:《景定建康志》卷十六《坊里》,成都:四川大学出版社,2007年,第3册,第754页。,应该都属于坊额,未见明确的关于坊区的信息。元人张铉所纂《至正金陵新志》引南宋《乾道志》,有如下记述:

《乾道》所载四厢二十坊,曰在南坊四,曰嘉瑞、长乐、翔鸾、武定,右南坊九,曰承贤、舜泽、建业、兴政、雅政、凤台、滨江、永安、敦教,左北坊二,曰钟山、招贤,右北坊五,曰立德、修文、来苏、金陵、清化。

这里也提到了“在行宫前东夹道”的钟山坊。那么,这二十坊究系坊额,还是坊区呢?志书此条的夹注更提供了一些重要信息:

戚氏云已上坊名与《乾道》不同者,盖初以一城分四厢,四厢街巷总分二十坊。后复各以其坊之街或巷揭以坊名,今尚存焉。旧志所云嘉瑞、长乐等坊皆旧坊也。至今里巷祷祀,言所居坊,则尚举二十坊之名。以翔鸾观之则知其来远矣。景定皆弗录,今并存之。*张铉:《至正金陵新志》卷四下《疆域志二·坊里》,《宋元方志丛刊》第6册影印文渊阁《四库全书》本,第5517页。

“戚氏”,指元代至顺年间的戚光,编有《集庆续志》,张铉解释戚光提到的有一些坊名与《乾道志》所载不同的原因时,指出“盖初以一城分四厢,四厢街巷总分二十坊”,就已经说明了,以四厢街巷分划设立的二十坊,应该就是作为地域管理组织的坊区。其下文又提到“至今里巷祷祀,言所居坊,则尚举二十坊之名”,更反映了由于这二十个坊区作为地名,已为居民所熟悉,以至到元代末年,坊名虽改,在宗教仪式中,仍被民众沿用。所以,《景定志》提到的那个“在行宫前东夹道”的钟山坊,应该就如同泸州城区诸坊一样,是一个立有坊额的坊区,所以志书还有“坊故里也”这样的表述。

与江宁相邻的镇江府,城市规模略小,所设坊区就少一些。卢宪《嘉定镇江志》卷二《坊巷》有文:

城内有七坊,曰崇德,曰践教,曰静宁,曰化隆,曰还仁,曰临津,曰太平,皆仍故号。其巷名则有吴司马巷,有顾著作巷,有车尚书宅巷,……猥以为名,凡八十余处。自顷罹兵乱,坊额不存,乾道庚寅守臣秘阁蔡洸尝植表诸坊巷,大书高揭之,其后废坏漫无存者。*卢宪:《嘉定镇江志》卷二《坊巷》,《宋元方志丛刊》第3册影印清道光二十二年(1842)丹徒包氏刻本,第2336页。

南宋镇江府设七坊,“皆仍故号”,系沿续北宋旧制。乾道六年(庚寅,1170),守臣蔡洸曾为之修立坊额,其后损坏无存。若仅据此,这七个坊的性质仍欠明确。后世俞希鲁的《至顺镇江志》卷二《坊巷》进一步提供了关键信息:

坊隅之设,所以分城市之居民,成井邑之定制。……古无录事司,城内亦隶丹徒县。宋分左右厢官,以任郡事,旧志弗载,其详不可得。闻中为七隅,归附后亦颇仍旧。比年以来,差调烦重,岁事不登,逃亡消乏,户数减少,故七隅并而为五,由五而四,四而二,日朘月削,凋弊可想。民穷财匮,职此之由。*俞希鲁:《至顺镇江志》卷二《坊巷》,第12页。

据此可知,自北宋以来,镇江府城郭的管理组织一直是二厢七坊,即七个坊区。嘉定以后七坊改名为七隅,其管理机制估计不会有大的更革。元承宋制,后因人口衰减,隅区才逐渐减少。

镇江府在这七个坊(隅)区之外,仍建有其他的坊。《嘉定志》多缺文,不得其详。《至顺志》则在“隅七”之后,明载另有“坊二十七”,大多应该都是从南宋沿袭而来的。如“旌孝坊,在冠子巷,以居民有孝者得名”,其下附注明言:“宋郡守许堪立。”这些当然都只是坊额了。

及至宋代,传统作为人户管理组织的里制,在城市中是基本退出历史舞台了。文献记载中仍然约略可见其一些遗存,往往也只是一种地名的延续而已。其中有一些旧时之里,到宋代演变成为了坊区,例如前文提到泸州的修德坊,志文下有附注:“旧志‘逸然里’,人率以此名其坊。”可知不仅修德坊即旧时的逸然里,在泸州还应该有其他一些坊区,也都是沿续原来的里而来,所以说“人率以此名其坊”。又南宋绍兴府的礼逊坊,志书称“礼逊坊即义里,今为竹园坊”*张淏:《宝庆会稽续志》卷一《坊巷》,《宋元方志丛刊》第7册影印清嘉庆十三年(1808)刻本,第7096页。。也有一些里,演变成了单纯的地名,被包涵在坊区之中。如北宋绍圣三年(1096),江宁府句容县崇明寺化缘修缮大圣菩萨八角砖木宝塔,邑人管忠顺与其妻女捐资供奉,并留下题记:“大宋国江宁府句容县郭下礼教坊抱朴里清信奉佛弟子管忠顺……。”*未署名:《管忠顺造塔题记》(绍圣三年三年正月初九日),见录于严观编:《江苏金石志》卷十,国家图书馆善本金石组编:《宋代石刻文献全编》第2册,北京:北京图书馆出版社,2003年,第231页。这个抱朴里,看来就成了礼教坊地域之内的一个地名。还有一些里,到南宋后期,仍可考其方位所在,如建康城“长干里在秦淮南”,“凤凰里在今保宁寺后”*周应合编纂,王晓波等点校:《景定建康志》卷十六《坊里》,第2册,第756、757页。,在人们的历史记忆中存留了很长时间。

随着制度的进一步演变,厢坊两级制也出现了一些更革。明人张元忭等编纂的(万历)《绍兴府志》这样归纳绍兴府城基层管理组织的历史沿革:

……元丰八年废都保,复置附治地为坊,其郭外仍以乡统里,已又分府城内为五厢,仍领坊。元改厢为隅,县各置隅,乡为都,里为图,俱以一二次府城,四隅不隶于县,别置录事司掌之。*萧良幹修,张元忭、孙纂:(万历)《绍兴府志》卷一《疆域志·坊里》,台北:成文出版社有限公司,《中国方志丛书》影印明万历十五年(1587)刻本,第74页。

元代置录事司,领隅区管理城郭,隅这一名称应该就是沿用了南宋时不少城市已经出现的隅区之名。元代的隅区作为录事司之下基层管理组织的第一层级,其地位相当于宋代的厢区,所以《绍兴府志》称“改厢为隅”。江宁(建康)府南宋时设四厢,入元后也是改四厢为四隅。这是多数州县城市的情形。不过前引镇江府的例子,还提示着元代隅坊设置的另一种历史趋势。宋代镇江府共分二厢七坊,入元后,却直接将七坊直接改为了七隅,七隅之下别置坊区。也就是,镇江府城郭管理区块的划分有所调整,更加细化了。其他一些城市亦存在类似情形。例如明州(庆元府),宋设东南、西南、东北、西北四厢,入元:

东南隅一十坊二十八社,西南隅一十坊三十九社,东北隅一十坊二十六社,西北隅一十坊三十七社。*王厚孙:《至正四明续志》卷三《坊社》,《宋元方志丛刊》第7册影印清咸丰四年(1854)《宋元四明六志》本,第6473页。

在将四厢改为四隅后,在隅区之下,统一各置十个坊区,这应该既非南宋明州城内所设坊区之旧,更不是当时陆续增建的坊额之数,而是在四隅之下,重新划分基层的地域管理组织,增加了坊区的设置。这种现象,应该是为了适应城市人口增长所作出的制度调整。

二、坊 额

有意思的是,尽管如前文所论,坊区作为宋代城市管理体制中的一个基层组织,相当重要,但它们在存世宋元地方志的书写中,却常常隐晦不显。除少数志书将其夹杂在坊额等内容的记述中,不作明确区分,绝大多数志书“坊巷”“坊市”等事目所记述的,更几乎全是坊额,不提坊区。那么,作为志书修纂者们记述重点的坊额,或称坊表,究竟寓含哪些历史内涵呢?值得讨论。

由唐入宋,随着城市管理制度的更革,“坊”的含义也别出新意。除了指称坊区外,还慢慢地从一种仅供人们“识道里,视观瞻”的建筑标志物*凌万顷、边实纂修:《淳祐玉峰志》卷上《坊陌桥梁》,《续修四库全书》第696册,上海:上海古籍出版社,2002年,影印北京图书馆藏清黄氏士礼居抄本,第573页。,兼有了指称某一街巷的意味,因此它就具有了装饰性的建筑物与实用性的街巷标志这样两类不同的功能。笔者旧作曾梳理了这方面的基本内容,近来有学者以湖州的案例,对笔者意见提出批评,再次强调“南宋晚期湖州的坊其实是街巷的雅称”。这或许是因为笔者旧作的叙述交待欠明之故,故此下文略作补充。

早年加藤繁讨论宋代城市中的坊额,强调的是它的礼仪性与装饰性,认为“与其说坊表是街路的标识,不如说它已经主要成为旌表孝子、节妇、名士、俊才等,并且增加街路的美观的东西了”*[日]加藤繁:《宋代都市的发展》,《中国经济史考证》第一卷,第257页。。晚近一些学者的讨论,则几乎全都着眼于它作为街巷标志的实用性。例如来、钟之文转引提到的,陈振断言“大约北宋后期开始及南宋前期,‘坊’已只是一条街、巷的雅称、别名”*陈振:《略论宋代城市行政制度的演变——从厢坊制到隅坊(巷)制、厢界坊(巷)制》,《漆侠先生纪念文集》,第347页。。郭正忠也认为“北宋前期以来,坊墙和坊门制度渐遭破坏,坊也变为城市街巷的代名词”*郭正忠:《两宋城乡商品货币经济考略》,北京:经济管理出版社,1997年,第89页。。学者们之所以会产生这样的认识差异,可能是因为未能从坊额作为一种建筑物的演变全过程出发去作观察,只将目光滞留于某一固定节点与特定侧面所致。

这需要从坊额、坊表产生的原因与过程说起。

南宋戴栩对此曾有清晰的归纳:

分画井鄽,摽表术衖,此政也而有教焉。……唐人以在市为坊,坊门纵闭,水沴禳焉。然则唐之坊,古之闾也。其后植以双木,结屋覆之,门不设而揭扁于上,为美名以志。*戴栩:《浣川集》卷五《永嘉重建三十六坊记》,影印文渊阁《四库全书》本,第5页B。

其二,坊额的分布是从坊门向其内部街巷扩散的。《至正金陵新志》引南宋《庆元志》,其文中夹注:

戚氏云已上坊名与乾道不同者,盖初以一城分四厢,四厢街巷总分二十坊。后复各以其坊之街或巷揭以坊名,今尚存焉。

“后复各以其坊之街或巷揭以坊名”一语,有画龙点睛之功,它说明了坊额是从最初作为坊区的标识,进而向其内部的“街或巷”扩散的,于是原先作为坊区标识物的坊额,慢慢地变成在坊区内部各街巷也有所设置,城区内的坊额数开始明显增多。正如戴栩论述温州城,“在昔民聚未稠,甲乙可数,比缁黄者称寺观,目姓氏者兼艺能,大略有以辨识足矣”。既然民聚未稠,城区建筑疏朗,尚不需要太多的标识。等到人口慢慢增多,城区拥挤,“后乃文化,寖成藩饰,聿至《祥符图经》坊五十有七,绍圣间杨侯蟠定为三十六坊,排置均齐,架缔坚密,名立义从,各有攸趣”,作为地理标识的坊额才多了起来。

此外就是关于湖州的情况,略需说明。南宋谈钥于嘉泰元年(1201)纂修的《嘉泰吴兴志》,今仅存出自《永乐大典》的辑本,关于州城所立坊额的情况,志书有如下文字:

旧《图经》《统记》,坊十有六,多名存而无表识。嘉定癸未太守宋济既新消暑,葺清风(原注:二楼名),于是邦人相帅各于其居请表坊名,务称守意。乡有名存而识不立者,亦复置焉,合为五十有一坊,而首尾俱见者八,(道)[通]为六十四处,非唯征人客子过是邦者,得以知巷陌之名,阛阓通衢新题华表,璀灿相望,亦足为吴兴壮观,故复编次之。*谈钥:《嘉泰吴兴志》卷二《坊巷·州治》,《宋元方志丛刊》第5册影印《吴兴丛书》本,第4688页。“为六十四处”之“为”前一字,原作“道”,今据残本《永乐大典》卷2276页5A面“湖”字韵录《吴兴志》,校正为“通”字。

旧《图经》、《统记》,均为北宋前期湖州地区的志书。据前引文字所载,湖州的“坊”,从北宋前期的十六个,到嘉定十六年(癸未,1223)已增至“通为六十四处”。其各属县,如长兴县,也是“旧编载坊九……本县图经所载十三坊”*谈钥:《嘉泰吴兴志》卷二《坊巷·州治》,《宋元方志丛刊》第5册,第4690页。。总之从北宋到南宋,此地州县城区坊额的增多是十分明确的。前引来、钟之文对此有不同解释。联系到嘉泰元年(1201)成书的《吴兴志》出现“嘉定癸未”,以及在其下“丛桂坊”条下出现的“咸淳乙丑”(元年,1265)等晚于成书年份的纪年行文的现象,他们认为,关于南宋后期湖州城区坊额的数量,关系到今本《吴兴志》的这段文字记载,“存在一个被普遍忽视的基本问题,这个问题不解释清楚,则难以轻下定论”。考虑到辑刻本“错漏百出”,“文字脱讹也比比皆是”的情况*黄燕生:《〈永乐大典〉征引方志考述》,《中国历史文物》2002年第3期,第80页。,并且在经过对几个坊名以及坊额的具体位置的考证,他们得出结论:“《大典》辑本《嘉泰志》中的《坊巷·州治》篇为错辑明初洪武《吴兴续志》之文,……这应是研究宋代湖州城坊的基本认识。”*来亚文、钟翀:《宋代湖州城的“界”与“坊”》,《杭州师范大学学报》2016年第1期,引文见第115、116页。所以,《吴兴志》原文中所载古坊数量应仍为“坊十有六”,由于今本《吴兴志》误辑明初《吴兴续志》之文,所以“通为六十四处”者,“当是明初重建之坊的状貌”。

按来、钟之文所用《大典》的版本,据其参考文献目录所注,为台湾成文出版社1983年影印本,当即此社据《大典》二二七五卷影印的《湖州志》,收入《中国方志丛书》“华中地方”部第五一五号。此书为黑白影印,文中所引书目与其引录的书中行文内容混合在一起,如何断句,令人踌躇,所以才会产生如何辨识《大典》所引书目的问题。事实上,《大典》原书对于所引书目,均用硃笔,所引各书之文,则用墨笔。今辑本《吴兴志》“坊巷”一目出自何书,一目了然,不可能产生歧异。查1959年由中华书局套色影印的《大典》,卷二二七五第五页A面,在小标题《坊巷》之下,先以硃笔标出《吴兴续志》书名,下录其文仅三行,接着再以硃笔标出《吴兴志》书名,其下从第五页A面至第七页B面,即是见于今本《吴兴志》“坊巷·州治”的全部文字。关于湖州州城与诸县的坊巷,都是这样前后各引录《吴兴续志》与《吴兴志》两种志书。来、钟之文看来是因为成文出版社本以单色影印,未能辨认,遂将小标题《坊巷》之下的全部文字,都误认作是明初《吴兴续志》之文了。

两宋时期各地城市的坊额为什么会不断增多,笔者旧作曾强调了其作为城郭道里标识的实用功能,认为“由于传统的城坊面积不小,一般一里见方,坊墙一旦消失,仅凭一个原先的坊额,显然过于疏阔,已不能满足‘识道里’的要求,尤其随着城市发展,居民密集,城郭地域较充分都市化,就需要有比以前更为详尽的标识系统”。除了街巷等标识作用上升外,另外就是增设“识道里”的坊额,从原先的一坊各门一匾,发展到一坊之内的不同街巷都设匾,而成一坊多匾*拙著《宋代城市研究》,第118页。。现在看来,这样的解释仍嫌欠清晰,需要略作补充。

事实上,从唐到宋,城郭道里标识的细化,主要依靠的应该是街巷体系。坊额之在城郭中的散布增多,更多是由地方官吏、文士儒生出于“教化”与“壮观”之目的推动的。文献记载比较清晰。

前引南宋戴栩《永嘉重建三十六坊记》就曾明言:“分画井鄽,摽表术衖,此政也而有教焉。”其下文又曰:“名者,教之所自出也,讵容漫漶而就湮,摧圮而终废哉。”因此,坊额之命名,不得不有许多讲究。黄裳改青州十六界为三十六坊,“为之门,名各有物,庶乎其有义也。迎春之类以辨坊名之也,延宾之类以遗事名之也,文正之类以人才名之也,自正之类以道化名之也……”。镇江府南宋七坊,“曰崇德,曰践教,曰静宁,曰化隆,曰还仁,曰临津,曰太平”,寓教于名的目的清晰、直白。类似记载颇多,不必赘述。

如此看来,时人所谓城郭坊额的意义在于“识道里,视观瞻”*凌万顷、边实纂修:《淳祐玉峰志》卷上《坊陌桥梁》,第573页。,要点并非强调其建筑之美观,而在于由此可能传达的某种思想意义。唯其此,才凸显其“壮观”之本义。所以,才有了这样的历史文本:南宋嘉定十一年(1218),曾治风出知临安府富阳县,觉得县郭“华表不存,并无题匾,气象萧索,畿邑不称”,于是下令修复,“命工度材,创立四坊,上覆以瓦,下砻石以为伏驼,亲为题扁。……遂为京道之壮观云”*吴堂:(正统)《重修富春志》卷三《衙门建置·厅廨》,浙江图书馆藏清抄本,第3页A。。淳祐末年,项泽出知昆山县,“捐金劝民为坊……遂为邑之壮观”*凌万顷、边实纂修:《淳祐玉峰志》卷上《坊陌桥梁》,《续修四库全书》第696册,第573页。。

上有所好,下必甚焉。地方官建坊额“为美名以志”的举措,对地方社会自然会产生某种导向作用,引起民间的迎奉与仿效。典型记载,当数前引《嘉泰吴兴志》所揭示的:“于是邦人相帅,各于其居请表坊名,务称守意。”湖州城郭坊额从旧经所载十有六,到南宋后期的通六十四处,民众“务称守意”的这种跟风推动是不可轻视的。在其他城市的相关记载中,坊额由民众提议而建的例子不少。如严州双桂坊,“旧名任义,在右厢,建德县西。元丰八年州人倪直侯、直孺兄弟同榜登科,里人为名之”*陈公亮:《淳熙严州图经》卷一《坊市》,《宋元方志丛刊》第5册,第4291页。。福州使旌坊,“地名大石井,李大夫浼尝任漳守,乡人因名云”;朱紫坊,“地名新河,旧号‘三桥’,朱通奉敏功之居。昆仲四人皆登仕版,通奉享年九十余,子孙繁盛,朱紫盈门。乡人因以为名”;侯官坊,“内侯官县。近里人以候缺日久,改为‘官贤’”*梁克家:《淳熙三山志》卷四《罗夹城坊巷》,《宋元方志丛刊》第8册,第7820、7821页。。又临安府福德坊,“保和坊内,咸淳元年居民建”*潜说友:《咸淳临安志》卷十九《坊巷》,《宋元方志丛刊》第4册影印清道光十年(1830)钱塘汪氏振绮堂刊本,第3545页。。镇江府甘棠坊,“在范公桥西,民怀公之德,因名”*俞希鲁:《至顺镇江志》卷二《坊巷》,第14页。。当然,不管是“里人为名之”,还是“居民建”,事实上都应该是在民众的建议与推动下,最后由官府批准命名的。

由唐入宋,正因为坊额的演变在相当程度上变成了“彰善旌淑”教化工程,与“为邑之壮观”的形象工程,这就决定了它只不过是在城郭街巷地名之上的人为附加物。所以,一方面,并不是所有街巷都建有坊额,甚至可能多数街巷并无坊额。例如南宋镇江府,在崇德、践教等七坊之外,还有吴司马巷、顾著作巷等“猥以为名”的八十馀处街巷*卢宪:《嘉定镇江志》卷二《坊巷》,《宋元方志丛刊》第2册,第2336页。。这应该是所有州县城市的普遍情况。另一方面,那些确实在通衢立表,揭为坊名者,也常见有两种不同的命运。

其一,经官民双方的努力与各种因素的影响,历时既久,习惯成自然,坊额的“美名”慢慢渗透到城郭的地名体系,成为了近古城市生活的一部分,“雅称”也才有了实际的意义。

尽管存世宋元方志关于城市街区的记载,绝大多数以坊巷、坊市、坊里等概念为中心,罗列坊名,条析意蕴,给后人的印象,似乎它们无不以“坊”为中心来营建街区的布局,事实上,这些出自文人士夫之手的文本所反映的,也许只是一种表象,我们很难以据此来直接窥视历史的真实。倒是一些反映民众如何著录他们籍贯地址的文本,可能更为直接一些。

其二,文献记载中更为常见的现象却是,各地坊额屡修屡圮,容易为人们所遗忘,并不能真正融入民众的日常生活。这就是常见诸文献记载的所谓“坊额不存”现象。只是前人常借“坊额不存”等记载,来反映围裹坊区的坊墙倒塌现象,用以彰显唐宋间城市从“封闭”到“开放”。事实上,这种被地方志书反复记述的历史现象,主要记述的只不过是作为装饰物的坊额之屡建屡圮而已。

当然,坊额建筑之存废,不一定表明在它上面所书写的“美名”肯定不会影响到地名,渗透到民众生活,但是文献中多所常见的“民不复称”、“漫不可知”、“莫详其所”等信息,再结合坊额之屡建屡圮现象,无疑清晰地提示我们,这样的坊额,对民众生活的影响是有限的。

以上分析向我们清晰地展示了,两宋时期各地城市中的坊额的确可能具有两种不同的类型特征,一是纯粹形象性的标识物,也就是加藤繁所强调的旌表孝子节妇等,并且增加街路的美观的东西;另一则是具有一定实用功能、为近来不少学者所强调的、作为街巷雅称的路标。有时这两者并不一定互相排斥,而是互有涵摄。换言之,仅仅强调其某一侧面而忽略另一侧面,显然失于片面。

仔细分析历史文本,在某些地方志记载中,这两者之间的区别大致可辨。关于前者,前文已经提到了一些,例如在“保和坊内,于咸淳元年居民建”的临安府福德坊等等。还有各地常见的状元坊,绝大多数应该仍然只是形象性的标识物。可略作补充的是南宋严州的情况。陈公亮于淳熙十二年(1185)所修的《淳熙严州图经》,载州治坊名十九,其中有字民坊,旧名申政坊,在左厢建德县衙前,附注:“今移。”*陈公亮:《淳熙严州图经》卷一《坊市》,《宋元方志丛刊》第5册,第4291页。坊额既可人为地从某处挪移到另一处,则说明它尚未固定地成为某一街巷的雅名,只是一个礼仪性的标识而已。待到郑瑶、方仁荣等人于景定三年(1262)续修地志,严州城中已在旧有十九坊之外,“盖续建者六表”,共为二十五坊。其中有状元坊,“在军门外,淳祐庚戌知州赵汝历以方逢辰为大对第一故表之”。又“安乐坊,在纯孝坊内”*郑瑶、方仁荣:《景定严州续志》卷一《坊市》,《宋元方志丛刊》第5册,第4357页。。这两个坊显然都只是坊额,估计续建的六个坊,情况都与此类似。

似严州那样移建坊额的情况,其他地区也有所见。例如嘉兴城有通明坊,原在顾市桥,后移于醋坊桥。顾市桥在嘉兴城西门通越门东北一里半,醋坊桥在其南门澄海门北二百步,两者距离不近*徐硕:《至元嘉禾志》卷二《城社》、《坊巷》,《宋元方志丛刊》第5册影印清道光十九年(1839)刻本,第4423、4427页。。如果“通明”这个坊额已经固着于一地,变成了与某一街巷相联系的雅称,就不可能这样被移来移去。

三、坊 正

那么,由唐入宋以后,在基层组织层面上,作为街巷雅称的坊额与坊区之间,是否存在某种有机的联系呢?从以坊正为代表的城郭基层职役头目的角度去观察,也许能得到某些提示。

笔者旧作曾简单归纳两宋城市的基层管理制度,引宋太祖、太宗《两朝国史志》“诸乡置里正[主]赋役,州县郭内旧置坊正,主科税”等文*徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿·职官》四八之二五,第7册,第4321页。,指出与乡役里正一样,各坊区设坊正,坊正为役名,差民户有资产者充。神宗、哲宗年间,役制多次变动。到南宋,各地基本维持差派坊正之制。不过,以坊正为代表的基层管理组织在多大程度上回应了唐宋间城市的发展,由于记载不足,许多内容仍不得不存疑。近来读史所得,或者可以对旧说略作补充。

可是,文献记载中所能提供的信息极少,所有者也仅供略作推论而已。熙宁七年(1074)十月,宋廷以新定的保甲制代替原来的户役制,催纳赋税,规定“州县坊郭择相邻户三二十家,排比成甲,迭为甲头,督输税赋苗役,一税一替”*马端临:《文献通考》卷十二《职役考一·历代乡党版籍职役》,北京:中华书局,2011年,第1册,第354页。,每一甲的规模就比坊区小了近十倍。这或者可以证明,在坊区制之下,必定还存在更低的一个层级,具体负责催纳赋税等事务的落实。

大观元年(1107),为严行落实私铸铜钱之禁,宋廷“差坊正副承受文引”,觉察私铸。据时人记载,各地坊正因“追呼百端,陪填钱物,无所赴诉,或析居逃移以避差役”*汪藻著,王智勇笺注:《靖康要录笺注》卷五,成都:四川大学出版社,2008年,第774页。。又南宋后期的临安府钱塘县,官府所下文书,“凡在街郭者用坊正”,“如他邑”*黄震:《黄氏日钞》卷九十六《知兴化军宫讲宗博汪公行状》,影印文渊阁《四库全书》本,第33页B。。如果类比于当时乡村役制,承受文引实为各都保保正副的职责*参见朱熹:《晦庵先生朱文公文集》卷二十一《论差役利害状》,朱杰人、严佐之、刘永翔编:《朱子全书》第21册,上海:上海古籍出版社/合肥:安徽教育出版社,2002年,第952页。。都保之下按制度再分置大保,别有大保长负责赋税的催纳。与此类似,绍兴三十二年(1162),中书门下省上书提到:“州县三年一次推排坊郭、乡村物力,多系坊正、保正副私受人户钱物,升排不公。……”*徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿·食货》一一之二一,第11册,第6222页。,也是将城郭的坊正与乡村保正副相提并论。据此,似可推知坊正副之下别有更低的一个管理层级。

前引鄞县《东谷无尽灯碑》碑阴所镌“上虞县上管乡市郭尚德坊第三保居住淸信奉三宝弟子陈氏五娘”等文,给了我们一个清晰的提示,当时在城郭的坊区之下,确实按城乡通行之制,编排有大小保等基层组织。如果说在北宋前期,例如由嘉祐三年(1058)“河北诸州军坊郭客户干食盐钱令坊正陪纳”等事例所指示的*徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿·食货》七○之一六七,第13册,第8200页。,河北地区城郭坊正可能类同与乡村的户长,肩负催纳赋税之责,至少到南宋的东南地区,坊正副们的职责就更接近于乡村地区都保的保正副了。只是这前后演变的历史细节,尚不得而知。

其二,尤其是,从前文可知,城郭坊区理当属于地域性组织无疑,所以才会出现如北宋开封府那样各不同坊区之间所辖人户数大段不均,以及如常州那样明确按城区地域划定坊区的情况,这与按不同人户数量来组建的联户组织,在性质上有所不同。在两宋时期的农村地区,基本由乡管/乡都等联户组织来负责赋税催纳,而由乡耆/保甲等地域组织来负责地方治安,两者之间在职责分派上也各自有别,分为两个不同的体系*关于两宋时期乡村基层的赋税催纳与地方治安两类不同组织体系,参见拙文《宋代乡村“管”制再释》,《中国史研究》2016年第3期。。那么,在城郭坊区之下,是否也存在类似的不同管理体系以及职责区分呢?历史记载并未给我们提供足够的信息。唯一可知的是,到南宋,部分地区的确存在某种以街巷为基础而形成的管理层级,其头目被称为“巷长”。

明代关于坊正巷长等记载更为明确。城乡人户,城内曰坊,城外曰厢,乡村曰里,“坊有十甲,甲有十户”*顾起元:《客座赘语》卷二《坊厢始末》,北京:中华书局,1987年,第64页。,这是类同于乡村的人户里甲制度,以户数多寡,联结而成;又明人韩霖《慎守要录》,提到“城中分为各坊,坊各立坊长一人,大坊立坊长二人,每巷立巷长一人”*韩霖:《慎守要录》卷六《防奸细十条》,清《海山仙馆丛书》本,第13页B。,其书虽然是讨论城市防御,其依托的,应该是城市固有的治安组织体系。是则当时城市基层组织,在联户性质的里甲户籍体系之外,还并行设置有地域性的坊正巷长治安组织体系。这样的制度架构,表现出对前朝明显的承袭关系,是可以肯定的。有时候,这种承袭甚至落实在具体的人户头上。明末周之夔记载福建顺昌县的一些弊政,就提到“上官厨传,反派坊长直日。其坊长仅四姓,皆宋元旧户。……夔母家亦坊长,敝民也”*周之夔:《弃草二集》卷二《顺昌县侯余公去思碑》,北京:北京出版社,1997年,《四库禁毁书丛刊》集部第113册影印明崇祯木犀馆刻本,第112页。。由此可知从宋代而下,城市基层管理组织在坊区之下进一步细化,逐渐形成两层职役体制,体现了某种历史的必然趋势。

回到本节开头的话题。坊区正长之下别设第二层基层职役人员,显然是针对城市人口增长、基层管理事务繁重的现实需要所作出的制度调整,这一设置可能在北宋后期已经比较普遍,并被后代所长期继承。如果那些设有巷长的街巷恰好有一个书写在坊额上的雅称美名,坊额与坊区就这样更在管理体制上相互联系了起来。

四、结 语

最后,让我们简单归纳一下前文讨论的内容。

唐末五代以降,主要出于人口密集化、经济活动繁荣等因素的推动,在城市中形成了厢、坊两级管理体制。其中厢司为地方政府的下派机构,坊正长等则类同于乡村的户长、保正副,属于从民户差派的职役,也就是学界通称之准官僚组织,负责赋税征发、地方治安,基层管理。由坊正长们所负责管理的地域,就是坊区。由于坊区地域较大,人口汇聚,基层管理负担过重,于是慢慢地在它的下面形成了一个更低的职役层级。尽管存世的历史信息有欠清晰,仍可以基本推断它是以坊区之内的街巷为中心构成,职名为巷长。这样两级三层的城市管理体制,至少在北宋后期初露端倪,到南宋的一些地区,已经比较成熟,并为后代所承袭,成为元明时期城市制度的基本要素。换言之,两宋时期正是以这样的体制演进,回应了当时城市发展的历史要求。

赵宋帝国辐员辽阔,各地差异明显,涉及基层管理,更是如此。各地因乡土之宜,土俗之便,乡村的基层管理组织殊名异称多见,就相当复杂。城市也一样,坊、界、隅等别称杂出,但若从它们的管理层级与上下之间的组织关系来观察,以厢、坊、巷通行名称,将其归纳为两级三层是符合史实的,本不必每见一别称就另行归纳出一种别样的“制度”。要不然,正恰如黄裳所言,“其义安在哉”?

正是从这样循名责实的思路出发,来观察当时的城市制度与城区布局,可以发现,“坊”是一个具有多重含义的概念。它既指作为城市基层地域管理的坊区,也指一种“立木为表”的标识性建筑物——坊额。坊额的性质相互间也有区别,有些只具“视观瞻”作用,类似于后世的牌坊;另有一些,慢慢与某一街巷地点相结合,成为了街巷的雅称,才具有所谓“识道里”的功能。尤其是,既谓之雅称,就可知以坊称巷,是日常地名之上附加之物,其与街巷地名之间的从/主关系不应混淆。

有意思的是,宋元地方志关于城市的“书写”,却与此有一定距离。

前文已经指出,存世宋元地方志中,除仅有两种将坊与巷分列成为两个不同事目外,绝大多数都以“坊巷”之名,将坊与巷合并归在一个事目之下。更有几种仅列“坊”或“坊额”等事目,以及将“坊”与“市”并起来列作“坊市”,实际也就是类同于仅列坊额,忽略了街巷等内容。尽管少量志书以附注的方式,将街巷等内容附注于坊名之下,总体看,志书记述的主旨则以坊额为主。即便有个别志书,如《嘉泰会稽志》,有“衢巷”之目,看似专为街巷而立,实际记载的内容,却仅有坊而无巷,府城与诸县都是如此。这就给后人留下了一个凸显的历史印象:似乎当时城市形制与管理制度,都是围绕“坊”这个核心展开的。就是“坊巷”这一概念,也应该视作偏义词组,以坊为主,巷仅处于从属地位。还有一些记载,如福州元台育德坊,志书附注作“旧安民巷”*梁克家:《淳熙三山志》,《宋元方志丛刊》第8册,第7821页。,称安民为“旧”巷名,似乎巷名已湮,唯称坊名。这些实际只是志书编纂者的一厢情愿而已。

再将地方志书编纂者们对于街巷等内容的冷落与轻视,与其对待坊额之津津乐道作一比较,两者的落差更是相当明显。南宋《嘉定镇江志》编纂者卢宪在丹徒县七坊之后,以“其巷名则有……”领起,记述了八十余处街巷,文末则以“猥以为名”一语,来归纳街巷命名的缘由。谈钥编纂《嘉泰吴兴志》,这种立场更为直白。他描述湖州城修建坊额,“通为六十四处,非唯征人客子过是邦者,得以知巷陌之名,阛阓通衢新题华表,璀璨相望,亦足为吴兴壮观”,语词尽其华丽;下文记载街巷,语气顿变:“又有巷名,出于俚俗,或以寺观,或以名物,或以姓氏为识,则多非驯雅,循习岁久,遂为通称。”又记各属县,如长兴县的街巷,作“又有巷名,出于俚俗”。既强调“多非驯雅”,又突出“出于俚俗”,甚至明言“本不足录”,或“不足录云”*谈钥:《嘉泰吴兴志》卷二《坊巷·州治》,《宋元方志丛刊》第5册,第4689、4690页。。前后相比,轻蔑之意,溢于言表。

元人冯福京曾批评前朝史文,以为南宋后期“郡县间一时之志,亦侯牧夸张之诞笔”*冯福京:《昌国州图志前序》,见郭荐:《昌国州图志》卷首,《宋元方志丛刊》第6册影印清咸丰四年(1854)《宋元四明六志》本,第6061页。,虽然在相当程度上反映了史实,就本文讨论的议题而言,则义有未尽。地方志书重“视观瞻”之坊额,轻街巷之俗名,无非反映了主导志书编纂的地方官吏与文人儒士之志趣。在他们看来,那些书写于坊额之上的“美名”,具有对民众的教化功能,“表宅里以彰善”,是远比庶民百姓日常称呼的街巷俚名更有意义,更需要记录与弘扬的。所以,这种对于街巷俚名与坊额“美名”轻重有别的态度,宋儒如此,宋代以下各代的文人儒士,莫不如此。南宋谈钥虽然因为其“出于俚俗”,认为“本不足录”,但总算略施笔墨,记载了湖州州治及诸县城区的街巷之名,当时更大多数的地方志编纂者们,则连“本不足录”这样的轻蔑之词也不屑于书写,干脆将城区街巷在他们的记载中省略了。

与此类似,地方志书很少记载坊区,或者说无意区分坊区与坊额之间的差别,也正是因为他们的兴趣集中在书“美名”以寓教化之意的坊额这种“形象工程”之上了。

于是乎,出于文人儒士之手的地方志书,其所描绘的城市形制与管理制度的面貌,就与史实产生了某种扭曲与偏离。也就是,以“坊”为中心形成的城区布局,与其说是历史之真实,不如说是一种符合文人儒士志趣的愿景。从各地坊额的屡建屡圮、“民不复称”、“漫不可知”等现象,可知真正根植于城市居民日常生活之中、具有生命力的,正是那些出于俚俗的街巷之名。正是那些街巷,才是形成城区结构的骨架与基础。看似华丽壮观的坊额及其“美名”,虽然在官府努力以及地方人士追随跟风之下,可能对街巷地名产生某些影响,但程度有限。究其根本,它们不过是街巷的依附物。

所以,在充分认识到由唐入宋以后,“坊”具有坊区、坊额等多重含义,在区块式的坊区管理体制之下、以长条街巷为核心的第二职役层级逐渐形成的同时,应该摆脱以“坊巷”的概念来构建城区布局的思路。无论是认为“坊在这里与巷的含义完全相同”,还是简单地归纳为“街口立坊额者为坊,无坊额者为巷”,都是因为受宋元方志关于“坊”的失真景象所误导,夸大了坊额的作用。在宋代一般民众的概念中,在例如城东、城西等大区域之下,应该就是以巷陌构成的长条街区,才是构成城区的基本地理单位。这在某种程度上也正应对了管理制度上第二职役层级形成的历史演变。厢坊体制则是虚悬于城区地理单位之上的管理单位,对其虽有一定影响,但不可能将其取而代之。就像现今各地城市中的社区管理单位,往往随着街区道路建设而不断调整,不可能反过来制约街区道路的规划。

历史文本的解读,既要尽量贴近撰述者,细心体会其立场心态,又须超然于文字之外,冷静分析,以期接近史实,洵非易事。本文讨论的宋元地方志关于坊巷等内容的记载,只不过是一个小小的例证而已。

[责任编辑范学辉]