产教融合协同育人 互动双赢提升质量

2018-01-24姚丽霞

姚丽霞

摘要:本文以江苏省张家港中等专业学校为例,阐述了在新形势下通过共建企业学院、建设智能制造实训基地、开展工学结合现代学徒制等产教融合新途径来提升职教人才培养质量,互动双赢共同发展。

关键词:产教融合协同育人;共建企业学院;建设智能制造实训基地

江苏省张家港中等专业学校(以下简称“张家港中专校”)围绕地方经济发展和产业结构布局调整,坚持产教融合协同育人,实现人才培养对接用人需求、专业对接产业、课程对接岗位,通过共建企业学院、建设智能制造实训基地、开展工学结合现代学徒制等途径,加强与企业的沟通与交流、互动双赢,强化学生职业技能培养,实现人才培养质量的提升。

一、校企共建企业学院,围绕产业办专业

在实现职业教育直接为企业培养人才的过程中,张家港中专校强化了企业在职业教育中的主体作用,建立了紧密对接产业链、创新链的学科专业体系,实现职业学校培养的人才从数量到规格和企业需求保持一致。学校在专业设置、人才培养方案制定过程中就让企业参与进来,专业教师教什么,企业师傅怎么教,学生学什么、怎么学,企业和学校共同商量师资组成、课程体系设置,产教融合贯穿人才培养的各个环节。对接代表区域经济发展和技术发展变化趋势的企业,设立企业学院,增强人才培养与产业发展的契合度,确保企业在学校人才培养中主体地位的发挥。积极构建“双主体”育人的校企合作模式和机制,企业深度参与学校的专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训,在课程设置过程中推行面向企业真实生产环境的任务式培养,实行学生在教室与企业学院“双场地”学习场所走班学习,接受学校老师和企业师傅“双导师”教导,推动人才培养与岗位需求相衔接,专业链与产业链相融合,形成多方参与、共同建设、精准培养地方产业急需技能人才。

2017年,学校根据张家港地方经济发展需求,依托机电一体技术专业群,与江苏新美星包装机械股份有限公司共建了张家港中等专业学校“新美星企业学院”。新美星企业学院结合新美星企业发展和技术进步的要求,将先进的行业企业标准引入课程标准建设,把企业岗位所要求的职业素养和职业能力作为课程研发和教材开发的重要因素,推进基于工作过程的项目化、理实一体化的专业教学改革。学校教育教学过程与企业生产实践过程的紧密结合,学生学习任务和生产实践任务协调安排,形成生产、教学、实训、实习的有机融合,学生真刀真枪接触到产品,真实环境下参与生产,在企业学院中检验自己学过的专业理论知识,提升了动手能力。

以企业为主体的企业学院的建立,企业走进校园,成为职业教育办学的重要参与方,有权利去指导教学的各个步骤,有义务去指正教学环节中的薄弱点,深度参与教诊改等措施的规划与实施,将提高办学效益、提升专业质量视为己任,确保了企业在学校人才培养中主体地位的发挥,促进企业需求融入学校人才培养环节,增强了职业教育支撑产业升级、技术进步和企业发展的能力。

二、建设智能制造实训基地,提升综合服务能力

伴随着经济的快速发展,企业需求、技术推动,适应智能制造和“互联网+”的发展,学校借助新一轮江苏省高水平示范性实训基地建设的契机,建设智能制造实训基地,既满足学生实习实训的需要,又满足周边企业员工培训的需求。设施设备的添置紧跟企业生产发展的需求,同时满足学生基本技能学习和高技能强化的需求。基地的功能从单项技能培训向注重服务产业链的综合服务培训转变。

近年来,学校建设了数控技术应用、汽车维修、软件与信息服务等省级高水平示范性实训基地,适应产教融合的发展,推动学科专业实训设施设备建设与产业转型升级相适应。本着职业教育与生产劳动、社会实践紧密结合的原则,学校充分考虑人、设备和系统实现智能互联,在高水平示范性实训基地建设过程中,建设智能制造教学实训和展示体验中心,实现智能制造管理人才培养与技术操作人员的实训认证。学校与上海西马特机器制造有限公司共建(西马特)数控理实一体化实训室,与南京培杉软件科技有限公司共建PTC考证实训室,与一汽大众合作共建双元汽修教学工厂,与张家港如意通有限公司共建(如意通)信息技术实训基地等,实现课堂与实训“学做合一”,实训与生产“校企合一”以及教学与技术开发、服务的“教研合一”。适应智能制造人才培养与职业培训的要求,新建(远大信息)物联网技术应用与维护实训室、(蓝盾)通信和控制系统集成与维护实训室。学校还与西门子工业软件(上海)有限公司积极协商,探讨共建张家港中专校工业4.0创新中心,通过吸收消化西门子最先进的数字化制造和智能制造研发和技术手段,实现突破传统机构体制模式,集科技创新和产业化于一体,市场化导向,企业化运作,运行机制灵活多样,重视成果转化和产业化,实现引领技术发展,适应产业升级,提供人才支持,服务张家港地方经济建设的新型实训基地。智能制造实训基地成为综合性的产教融合产业服务及实践平台,提升了学校服务经济社会的综合能力。

三、工学结合协同育人,现代学徒提升质量

借助张家港地域经济发展优势,学校拓展渠道,与周边众多的优质企业联系,积极开展工学结合协同育人,大力培育现代学徒,提升人才培养质量。机电专业学生先后到江苏中饮机械有限公司、康得新光电材料有限公司,机械专业学生到宝时得张家港有限公司,汽修专业学生到东熙汽配有限公司,计算机专业学生到江苏如意通动漫产业有限公司、舞枝动漫等企业进行工学结合实习实训。以生产性实训为突破口,全力强化学生技能培养及提升岗位适应能力,实现学生能力培养与企业岗位需求零距离;学生来到企业车间学习,成为企业的学徒,企业的师傅就是学生专业辅导老师,企业的车间就是学生学习的课堂。他们摸到真设备,解决真问题,学到真本领,在动手实践操作的过程中体会到产品的实际生产过程及企业环境氛围。

把学生放到引入企业生产和服务的第一线,让学生在企业车间全真环境中实战,在真正的企业车间将学到的知识和职业技能训练结合在一起,学生课堂学习与岗位实践交替循环,加深对自己所学专业的认识。通过工学结合,把消耗性生产转化为生产性实习,节约了学校的实训原材料费用。通过经验丰富的企业技术工人的传、帮、带,师生学到了新技术、新本领,解决了实训师资紧张的矛盾。这种车间和教室的合一,学生和学徒合一,教师和师傅合一,作品和产品合一,理论和实践合一,育人和创收合一的“六合一”的工学结合人才现代学徒培养模式,也带来学校人才培养质量的提升。自2008年以来,学生在全国职业院校技能大赛中获得42金16银2铜、在江苏省职业院校技能大賽中获得51金22银11铜的优异成绩,在全省同类县市职业院校中名列前茅。1人获江苏省首届状元大赛“状元”称号。

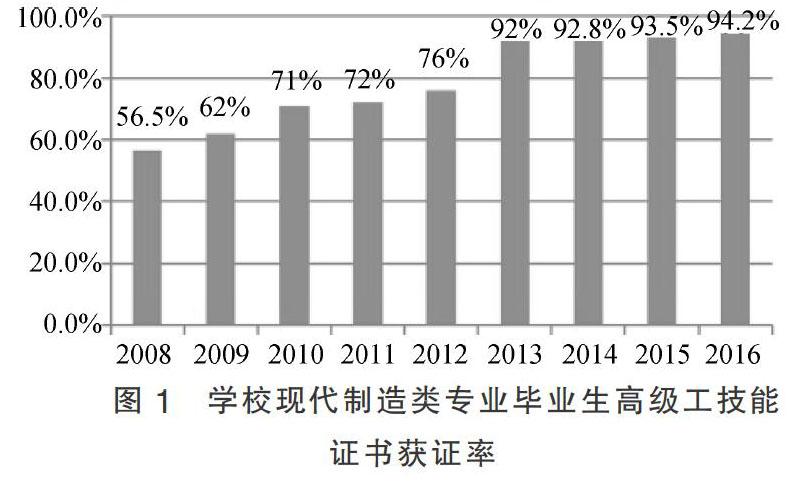

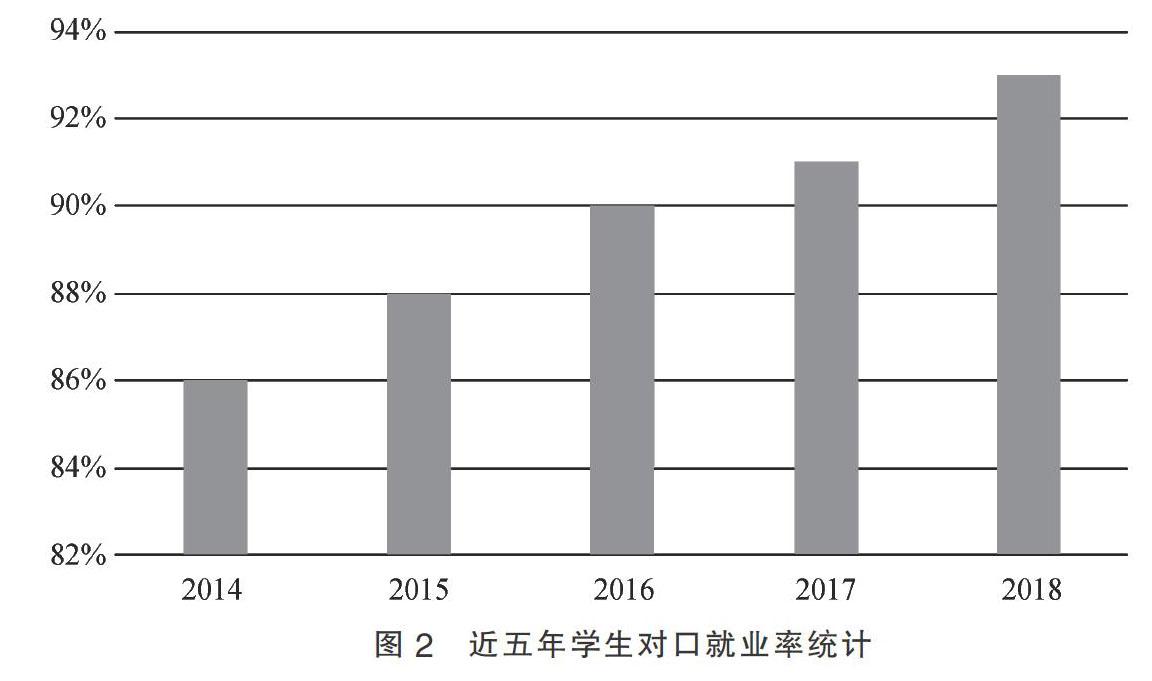

產教融合多元合作,学生技能素质显著提高,与企业的需求实现了无缝对接,毕业生成为人才市场上的“香饽饽”。近三年企业对毕业生的满意度高达96%以上,现代制造类专业学生获得高级技能等级证书人数比例保持在92%以上(图1),毕业生对口就业率高达90%(图2)。

国务院《关于深化产教融合的若干意见》指出:“深化产教融合的主要目标是,逐步提高行业企业参与办学程度,健全多元化办学体制,全面推行校企协同育人。”伴随着地方经济的高速发展和产业结构的不断调整,通过共建企业学院、建设智能制造实训基地、开展工学结合现代学徒制培养,调动产教融合的合作热情。拓宽合作渠道,寻求合作的“宽度”;深化合作内涵,提升合作的“温度”;加强与企业沟通,增加合作的“密度”;创新合作机制,形成合作的“亮度”,互动双赢携手提升人才培养质量。

Collaborative Education with Integration of Production and Education, Quality Improvement with Interactive Win-Win Development: A Case Study

YAO Li-xia

(Jiangsu Zhangjiagang Secondary Vocational School, Zhangjiagang 215600, Jiangsu Province)

Abstract: Taking Jiangsu Zhangjiagang Secondary Vocational School as an example, this paper expounds how to improve the quality of vocational education personnel training and develop mutual and win-win situation under the new trend by co-constructing entrepreneurial schools, building intelligent manufacturing training bases, developing the new ways of production-education integration such as combining work with study and modern apprenticeship to improve the talent training quality in vocational education to achieve interactive win-win development.

Key words: collaborative education with integration of production and education; co-constructing entrepreneurial schools; building intelligent manufacturing training base