从古代文献探“物勒工名”

2018-01-24李卫华杨钰章梅芳

李卫华+杨钰+章梅芳

〔摘要〕论文主要从历史文献中发现与物勒工名制度和产品质量评定有关的记载,并对其进行研究,并从国家对手工业的管理,对产品质量的监管评定以及相应的管理官员等方面分析物勒工名的历史发展过程,并简述物勒工名的历史作用和对当代产品质量监督的启示。

〔关键词〕物勒工名;手工业产品;质量评定

〔中图分类号〕K85〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2017)06-0067-09

物勒工名是中国古代一项重要的产品质量检验制度,对于确保产品的质量和技术进步具有十分重要的意义。物勒工名从春秋战国时开始出现,秦统一后物勒工名正式以法令的形式确定下来,汉代以后,虽有没落,但以后历代直到清末还是一直坚持“物勒工名”,可见“物勒工名”是中国从奴隶社会晚期开始,到封建社会末期都一直遵循的一项产品追溯基本原则。

一、 物勒工名的源起

物勒工名的源起与官营手工业息息相关,因而要研究物勒工名的演变发展,就不能忽视国家对手工业的管理。中国历史上很早就有国家或者统治者对手工业进行监管的记载,《史记》记载舜与下臣的对话,舜曰:“谁能驯予工?”皆曰垂可。于是以垂为共工。集解中马融注曰:“为司空,共理百工之事。”[1]这段说的是舜问众人,谁能管理我的官匠。众人都说垂可以。于是舜便任命垂来统领各类工匠。马融注解则补充说明垂担任的是司空这个职位,掌管百工。虽然舜是古史传说中的人物,但足可以说明在中国古代很早的时候,甚至可能在商周以前,国家或者统治者已经开始重视对工匠的管理,并设立专人进行管理。中国信史的开端始于商周,司空这一官职在周朝已经确定出现,《周礼》中原有专门的“司空”一篇,但已经失传,后世代以《考工记》,《周禮·考工记》云:“国有六职,百工与居一焉……审曲面埶,以饬五材,以辨民器,谓之百工。”郑玄注:“司空掌营城廓、建都邑、立社樱宗庙、造宫室车服器械,监百工。”[2]《周礼·地官》也有云:“既役。则受州里之役要。以考司空之辟。以逆其役事。”[3]这些说的是司空的职能,可以看出,除了管理手工业外,司空还有掌管徭役、营建的职能。周代对手工业的监管也十分严格,通过具体的手工业管理模式和产品质量检查措施来保证产品质量,从而促进了手工业的发展。周代的工商业有两种经营方式,一种是“工商食官”制,即官营手工业,这也是当时手工业的主要生产方式,产品主要是为贵族统治者服务,手工业生产在官府作坊里进行,由官府控制,司空一职总管官府手工业,下设工师对百工与其生产进行具体的监督。“工商食官”出自《国语·晋语四》:“公食贡,大夫食邑,士食田,庶人食力,工商食官,皂隶食职,官宰食加”。[4]百工为国家效力,衣食住行由国家提供,受国家管理。《荀子·王制》又记载到:“论百工,审时事,辨功苦,尚完利,便备用,使雕琢文采不敢专造于家,工师之事也。” [5]百工由工师统领监管,工师的职责很多,不仅要考查各个工匠的手艺,审察各个时节的生产事宜,还要辨别产品质量的好坏,提倡产品的坚固好用,使设备用具便于使用,这些同时也说明国家此时已经有对产品质量进行审查的概念了。《礼记·月令》中也有类似的记载:“季春之月,命工师。令百工。审五库之量。金。铁。皮。革。筋。角。齿。羽。箭。干。脂。胶。丹。漆。毋或不良。百工咸理。监工日号。毋悖于时。毋或作为淫巧。以荡上心。”郑注:“五库,藏此诸物之舍也。量,谓物善恶之旧法也。”[6]国家规定,在季春这个月,工师要下令百工仔细检查库藏各类物品的质量,不能有次品混入,说明了产品有一定的标准评审质量优劣,如发现生产的产品有不合格的,必然受到处罚。工师还要监督工匠们的生产活动,并告诫他们干活不能违背时令节气,不要制造过分奇巧的产品,以至于使天子耽于奢侈享受。除了工商食官模式以外,还有一种是私人经营,私营产品数量较少,其工艺和质量除在生产过程中要受到监督、检查以外,在进入市场交易时产品还要再次经受检验,《礼记·王制》云:“用器不中度,不粥于市;兵车不中度不粥于市;布帛精粗不中数,幅广狭不中量,不粥于市;奸色乱正色,不粥于市;锦纹珠玉成器,不粥于市。” [7]产品检验不仅要在产品生产过程中进行,进入市场时也要对进入市场的器具、兵车、兵器、布料等,检查其规格、尺寸、精粗、式样、成色、真伪,不符合标准的不能在市场上售卖,体现出当时对产品质量的严格要求。

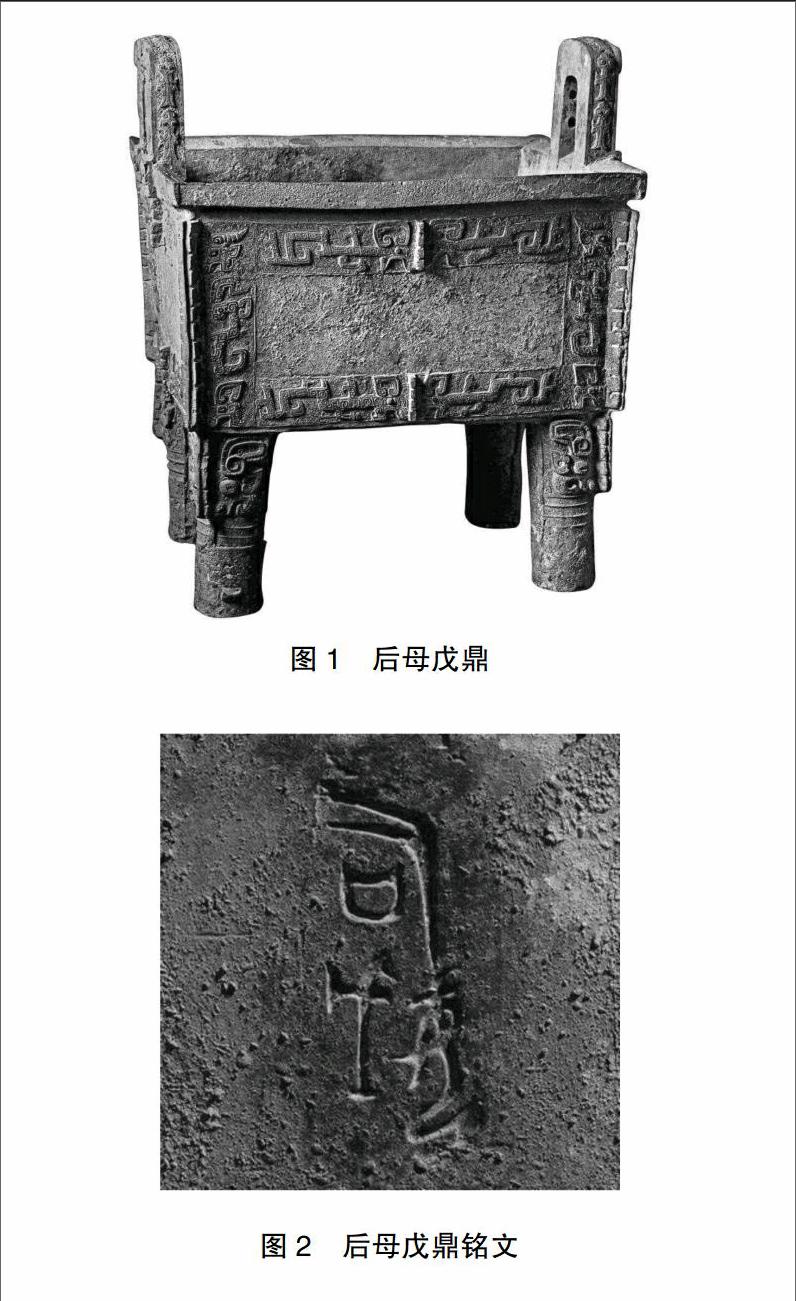

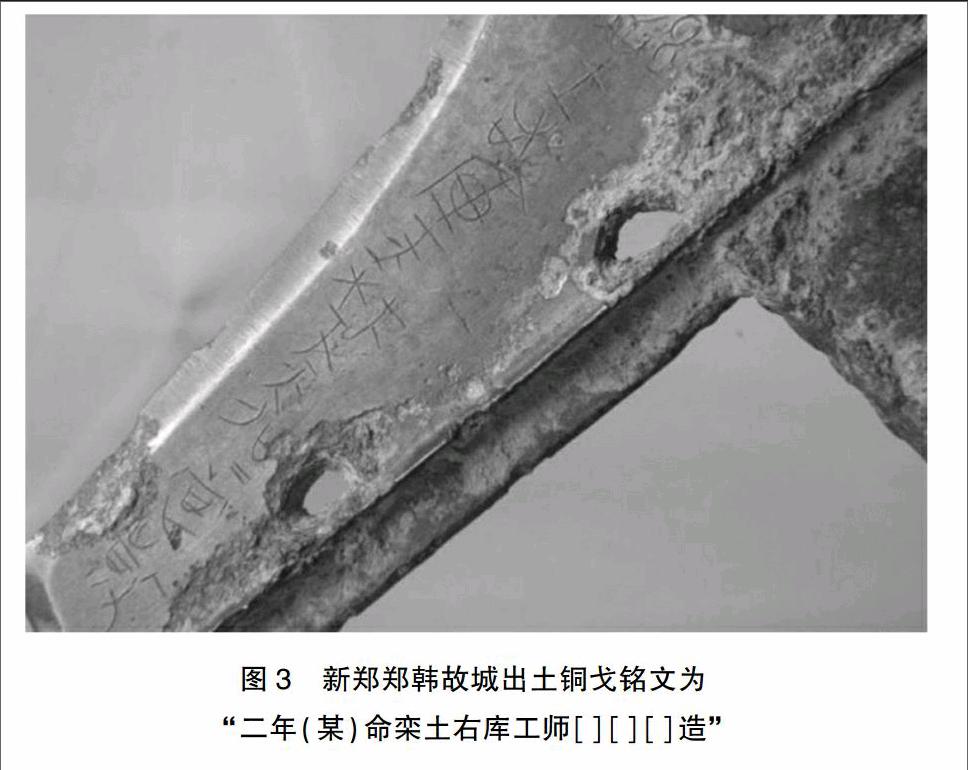

而在器物上勒名这一行为在商周时已经出现并十分流行,但此时的勒名主要是勒主名,并非勒工名,目的当然也不是出于对产品质量的追责监督,而是用以表明器物的归属,出名如后母戊鼎,鼎腹内壁刻铭文“后母戊”,是商王文丁祭祀母戊的重器。到了战国,才开始在器物上出现从物勒主名到物勒工名的转变,文献记载中并未找到这方面的记录,但从考古出土实物可以看到一定的演变趋势,目前所见最早的一件物勒工名实物是出土于郑韩故城的魏惠王前元“十四年□州工师明冶無”戈[8]。勒工名这一行为在兵器上最先出现并非偶然,战国,社会制度发生了巨大的变革,各种争霸兼并战争不断发生,这些战争不仅范围、规模空前,而且非常激烈频繁,战争的频发带来的是对武器的大量需求,武器的制作原料大多是铁,因此刺激了冶铁业的进步。同时冶铁业的发展又为兵器的大量制造提供了基础,这个时期很多诸侯国的炼铁炼钢、铸造锻造技术等都很发达,赵国的邯郸,楚国的宛,韩国的棠溪等,都是著名的冶铁手工业中心。《荀子·议兵》说:“械用兵革攻完便利者强,械用兵革靡桔不便者弱。”[9]荀子认为兵器质量的好坏,是战争胜负的重要条件。当时,由于战争频发,武器被大量制造,同时,武器的质量好坏又对战争的成败有着异常重要的作用,为了保证武器的质量,勒工名这一行为便应运而生。同时,最早关于物勒工名的明确记载便在此时,《礼记·月令》(成书在战国)中孟冬之月提到,“是月也,命工师效功,陈祭器,按度程,毋或作为淫巧,以荡上心,必功致为上,物勒工名,以考其诚,功有不当,必行其罪,以穷其情。”[10]说的是国家要定期考察工匠的技能与产品的质量,并要求其负责产品的质量,工匠刻名于产品,如果造出的产品有不符合规格要求,或者用优质材料制造了劣质、次品,那就要给予惩罚,并追究其原因和责任,这也是以后历代物勒工名的核心思想。endprint

战国后期,随着集权政治的进一步发展,秦国等变法强国更进一步加强了对与兵器、度量衡器相关的手工业产品的质量监控,建立起了明确的质量考核和责任追溯制度。根据目前出土的秦国勒名实物来看,秦国最早的勒名制度是从秦孝公开始,商鞅变法以后开始实施,如“大良造鞅之造”戟,可见一开始器物上只有督造人的姓名,并没有主持制造的官员姓名和实际生产者的姓名。到了秦惠文王至秦昭王时,勒名制度在这一时期有了进一步发展,除了督造者外, 出现了主造者──工师、工大人,造者──工,但题铭的格式并不统一,实物如相邦樛斿戈,上刻“四年,相邦樛斿之造,栎阳工上造间,吾。”又如相邦义戈,刻有“十三年,相邦义之造,咸阳工層(师)田,工大人耆,工宣。”[11]而除秦以外,勒名所见颇多的国家便是韩、赵、魏三晋地区,勒名的层级与秦国大致相同,但是在具体的刻辞用字上存在差异。

二、 物勒工名成熟与标准化

法制化的确立

秦始皇统一六国后,大规模推行标准化,这里的标准化,是指古代人为了省时省力实现利益最大化的,对做某些事情做了一些规范的程式[12],同时有律令和习俗的约束,人人必须遵守,车同轨、书同文等都是标准化中的内容。对于官营手工业的标准化,国家也制定了一系列的措施,其中一项便是从法律的角度来进行规范,例如一项产品的好坏,就是用是否符合标准来表示,通过一定的方式来检验产品的质量特征,再将结果与标准相比较,从而确定每件产品是否合格,因而也应运而生了各种产品的检验制度和律法,例如“金布律”规定:“布裘(长)八尺、福(幅)广二尺五寸。布恶,其广裹不如式者,不行”。[13]说的就是布币的生产标准,布币必须长八尺,宽二尺五寸。如长宽不合标准,就不能够流通。此外,秦还从法律制度层面确立下来物勒工名制度,它所体现的产品质量责任制的思想也被后来的统治者继承和发展。秦国的封建成文法,创始于商鞅变法,直到统一后,秦的律法已有几十种之多。湖北云梦睡虎地出土的《秦律杂抄》、《军爵律》、《效律》等法律条文中,均涉及到对于秦国各项手工业的生产监督和管理,其中,《秦律杂抄》中规定:“省殿,货工师一甲,垂及曹长一盾,徒络组廿给。省三岁比殿,货工师二甲,皿、曹长一甲,徒组络五十给。……城旦为工殿者,治(答)人一百。大车殿,货司空音夫一盾,徒治(答)五十。”[14]在考查产品时,质量被评为下等者,罚工师一甲,垂和曹长一盾,一般工人罚穿联甲札的绦带二十根。看如果连续三年被评为下等,则要加倍处罚。对没有任何私人财产的刑徒,一旦所做的工被评为下等,则将会遭到鞭打一百的答刑。秦国不仅对器物的制造有严格的管理制度,而且对贮藏、保管也十分重视。如官府的仓库要求建立藏品的登记制度外,还要定期检验是否有损坏或消耗,发、领、交各项手续都必须齐备。此外,《工律》有云:“公甲兵各以其官名刻久之,其不可刻久者,以丹若髹书之。”[15]《军爵律》云:“工隶臣斩首及人为斩首以免者,皆令为工。其不完者,以为隐官工。” [16]《效律》云:“官啬夫赀二甲,令、丞赀一甲;官啬夫赀一甲,令、丞赀一盾。其吏主者坐以赀、谇如官啬夫。其它冗吏、令史掾计者,及都仓、库、田、亭啬夫坐其离官属于乡者,如令、丞。”[17]这些法律条文有的对物勒工名的方式进行了解释,有的阐明了产品出现问题之后对各级的惩罚。秦“物勒工名”制度的着眼点和归宿皆在于勒名,特别是工师、工匠的姓名,追责也以此为依据。可见,秦“物勒工名”制度已经达到了法治化的程度,也可以说,秦代“物勒工名”的推行是建立在这些成套法律制度基础之上的。如果没有完备的法律制度做保证,这种制度很难推行实施,或者收不到良好的效果。除此之外,吕不韦主持编纂的《吕氏春秋·孟冬》中有和《礼记·月令》中相同的记载,也证明了在当时,秦国已经制定了相应的对产品质量进行检验考察的制度,同时也有实物相互印证,如五年吕不韦戈,一面刻“五年,相邦吕不韦造,少府工室邻,丞冉,工九,武库。”[18]另一面刻 “少府。”少府掌管手工业制造,少府工室隶属于少府,为主造机构,丞应为具体的官职,应为主造者,相邦呂不韦为督造者,制造者则是工九,监造主造制造三级明确,也能看出秦这一套完整的物勒工名制度体系。

汉初基本沿袭秦制,律法中也有对器物生产标准的规定和违反标准的惩罚措施,张家山汉墓出土的《二年律令·钱律》中记载:“钱径十分寸八以上,虽缺烁,文章颇可智知,而非殊折及铅钱也,皆为行钱。金不青赤者,为行金,敢择不取行钱、金者,罚金四两”。《二年律令·关市律》:“贩卖增布不盈二尺二寸者,没入之”。[19]这些条文都与云梦睡虎地出土的秦律内容相近。到了武帝时期,中央集权加强,加之盐铁官营等相关政策的推行,使国家对手工业生产的控制达到顶峰。随着官营手工业结构

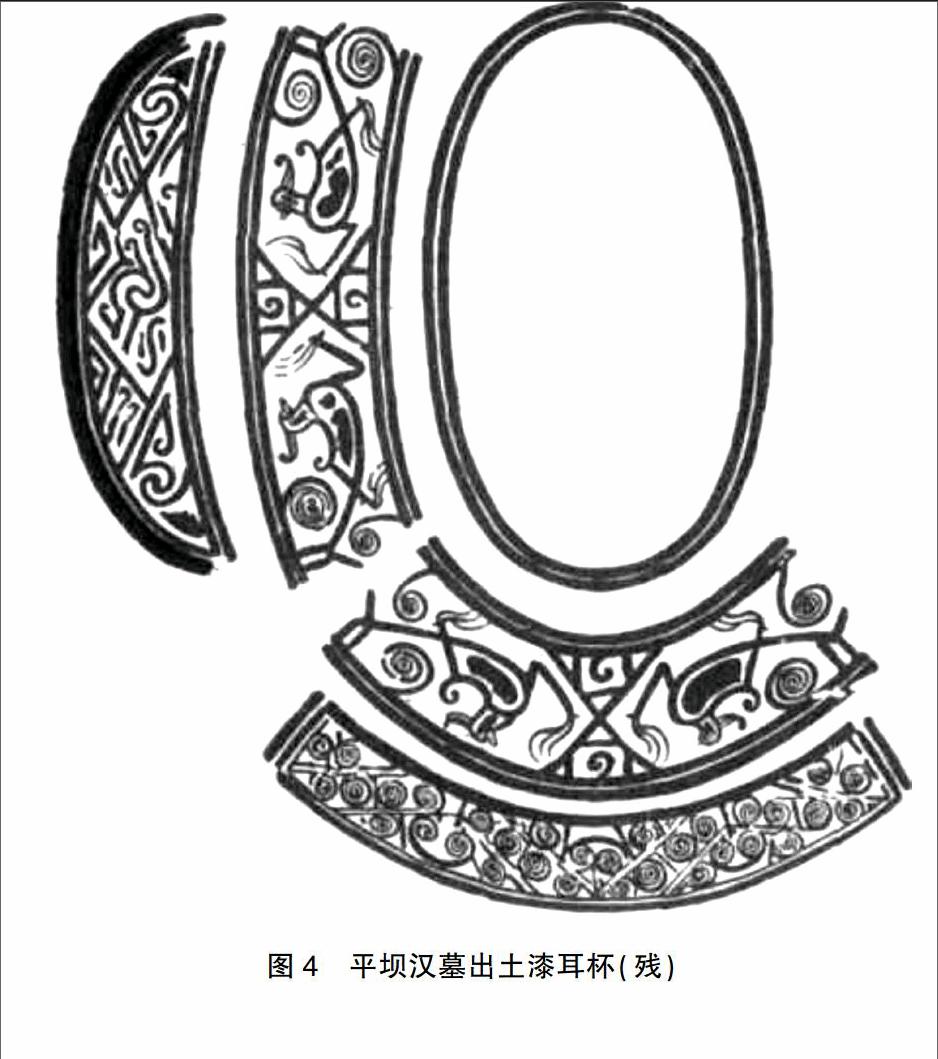

规模和实力的不断强大,国家也需要一种制度来确保产品的质量,物勒工名制度作为一项基本的产品责任制度便开始渗透进入汉代官营机构的各个生产管理领域。汉代的“物勒工名”大致分为四种类型:一是工官(生产机构)+监造官员+主造官员+生产工匠;二是工官+官吏名或工官+工匠名;三是仅刻制造机构,工官或亭、市和市府;四是仅刻工匠名。[8]目前出土所见有勒名的汉代器物种类、数量很多,铜器、漆器、铁器、骨签等器物上均可见,勒名内容也非常丰富,贵州清镇平坝汉墓出土的漆耳杯上刻:“元始三年,广汉郡工官造乘舆髹丹画木黄耳杯,容一升十六龠;素工昌、休工立、上工阶、铜耳黄涂工常、画工方、丹工平、清工匡、造工忠造,护工卒史恽、守长音、丞冯椽林,守令史谭主”。[20]上面既有各级官吏的名字,又刻有制作耳杯不同工序的工匠的名字,年份地点容量也有说明,信息非常完

整。但其中较为特殊是陶器的勒名,并没有其它器物的勒名要求那样严格,此期的官营制陶作坊主要是生产建筑用的砖瓦,因而作坊往往设在建筑工地附近,使用者对这些陶制的建筑构件作坊相当了解,不必刻产地名于器物,只要标出工匠名则可。[21]同时,其它的陶器制品主要作为较低级用品或用作明器,其质量的好坏出窑时即可一清二楚,因此也少了刻名的必要。但总体来说,秦汉物勒工名制度的实施比较全面系统,从法律的角度进行确立和完善,它的实施,促使国家官营手工业的产品标准化,也使得组织管理上变得系统化条理化,责任明晰,有力地促进了国家官营手工业的发展。endprint

三、 物勒工名的暂时衰落

但是到了东汉中后期,物勒工名制度开始逐渐呈现出衰退的趋势,此期所见官营手工业的勒名不仅出土器物数量很少,而且其勒名内容也大为简省,基本不见官吏名,有的刻铭中出现了吉祥语或价钱语之类。但在兵器等国家重点把控的器物上,勒名依然严格,徐正考《汉代铜器铭文综合研究》一书中收录了许多这样的器物,如延熹五年弩机,上刻“延熹五年八月,书言府作,丁未诏书,六石鐖郭,工李宾,史韩忠、掾张汜、丞赵和、令五嘗,大僕监掾郭登监作”[22],从时间到制作者、监管者,信息均有刻录。而且,即使物勒工名到了衰落以后,国家对于兵器一类的产品也依然监管严格,今藏海淀博物馆馆藏一件三国铜质弩机,出土于海淀八里庄地区,上有阴刻铭文:“正始五年三月卅日左尚方造步弩耳监作人王昭匠马广师张雄”, “正始”为齐王曹芳年号,正始五年即公元244年。铭文还透露了参与该物制作的机构——左尚方,以及参与制造的人员——王昭、马广、张雄。但总的衰落趋势在当时无可避免,究其原因,可能是两个方面,一方面,《后汉书》记载,和帝即位之初便下诏:“…探观旧典,复收盐铁…而吏多不良,动失其便,以违上意。先帝恨之,故遗戒郡国罢盐铁之禁,纵民煮铸,入税县官如故事。……”[23]因为“吏多不良”的原因,国家决定减轻对盐铁等关键行业的控制,地方私人经营的盐铁作坊由此开始兴起发展,这样,从盐铁行业开始,国家慢慢放松了私营手工业的限制,私营手工业得到充分发展,国家对手工业的掌控力度逐渐降低,监管也随之放松,勒名也变得不再详细。另外,私营手工业的发展,也导致了另一个特殊现象的出现,那就是民间勒名的变化,一般来说,上层的风气会带动下层的民众,即使在产品上也不例外,勒名这一行为,在民间产品上也开始多有出现,而私营手工业的发展,使得勒名呈现出新的变化,那就是呈现出了广告推销的性质,尤以铜镜和漆器最多,有的勒作坊主姓氏,有的作产品质量推销,如“新家有善铜出丹阳,以之为镜清如明,左龙右虎主四旁,朱雀玄武”诸如此类的刻铭。另一个导致衰落的方面,是延平元年邓太后下诏:“减大官、导官、尚方、内者服御珍膳靡丽难成之物,自非供陵庙,稻粱米不得导择,朝夕一肉饭而己。旧太官汤官经用岁且二万万,太后敕止,日杀省珍费,自是裁数千万。及郡国所贡,皆减其过半。悉斥卖上林鹰犬。其蜀、汉扣器九带佩刀,并不复调。止画工三十九种。又御府、尚方、织室锦绣、冰纨、绮縠、金银、珠玉、犀象、玳瑁、雕镂玩弄之物,皆绝不作”。[24]邓太后下诏大力裁减宫廷所用,其中包括各类器物,同时也大量削减了各个郡国上贡的东西。一般来说,官营手工业的产品生产的目的便是为了皇室使用,器物的裁用,使得这些生产器物的工官机构放松了对产品质量的监督和管理,产品质量的下降同时导致工官机构的进一步衰败。物勒工名制度衰落的最重要因素就是政府对工官机构管理的松懈,不再执行像以前那样严格的规定,甚至放弃刻勒工名这道程序。

汉以后历经多朝更迭,基本与汉末无大差别,物勒工名这项原则虽然依然存在,但处于没落时期,未被统治者重视,无严格执行,民间所见勒名大多以变成了一种商标的性质,而非官府监管之意。

四、 物勒工名新的发展

到了唐朝,国力强盛,官营手工业发达,物勒工名制度得到重新的继承发展,《新唐书·百官志》记载:“细镂之工,教以四年;东路乐器之工,三年;平漫刀稍之工,二年,矢镞竹漆屈柳之工,半焉;冠冕弁帻之工,九月。教作者传家技,四委以令丞试工,岁终以监试之,皆物勒工名。” [25]唐朝继承并发展了古制,政府规定,凡官府工匠的生产,都要勒名并进行监管,除了勒名之外,还通过专门的工匠教习制度来确保制作产品的工匠的水平,并设立了专门的机构负责管理百工技巧和掌土木工匠之政。军工也依然是其中的重点,《唐六典》中明确记载:“凡营军器,皆镌题年月及工人姓名辨其名物而阅其虚实”。[26]军器监是唐代军事手工业的主管机构,为了保证兵器的数量和质量.对其检验制度十分严格,上至军器监,下至一般官吏,均要按一定的标准行事。据《洞天清录》记载:“自唐天宝间,至南唐后主时,于升州勾容县置官场以铸之。故其上多有监官花押”。[27]地方政府经营的手工业也实行严格的责任制,并由监官负责签押。产品质量如果出现问题,《唐律疏议》中对工匠的处理也有明确的条款规定:“‘辄违样式,有不如法者,笞四十。‘不任用,谓造作不任时用,及应更作者,并計所不任赃、庸,累倍坐赃论减一等,十疋杖一百,十疋加一等,罪止徒二年半。其供奉作加二等者,供奉之义,已于职制解讫,若不如法,杖六十……监当官司各减三等者,谓亲监当造作,若有不如法,减工匠三等,笞十。”[28]如果工匠“不如法”,“辄违样式”,或生产的产品不“任用”,都要受到法律的处罚,甚至连上级的监管官员都会受到相应处罚。

宋代物勒工名制度在早期行使并不严格,质量检验监督不力,而工商业又发展迅猛,导致了行滥的发生,行滥指的是产品质量达不到法定标准,大量低质量产品流通。《资治通鉴》卷206记载:“金银器皆行滥,非真物,二也。”胡三省注“行,户刚翻。市列为行,市列造金银器贩卖,率殽他物以求赢,俗谓之行作。滥,恶也。开元八年,颁租庸调法于天下,好不过精,恶不过滥。滥者,恶之极者也。”[29]行滥主要有两个方面的表现,一种是“伪”,就是假货,以假冒真、以假乱真,主要指金银等器物,二是“恶”,就是质量低劣,主要指布帛和一些杂货而言,不符合既定的生产制造标准。王安石变法,为了加强对手工业的监管,重新恢复物勒工名制度,而且采取不同地区相互监督质量,福州南宋黄昇墓出土的丝绞上就印有“宗正坊染金丝绢官记”的印记[30],但是物勒工名仅针对官营手工业,对于私营手工业,虽也有一系列措施进行处理,但都收效甚微,根据《宋会要辑稿》等文献记载,行滥到后期甚至已经到了法不责众的地步,乃至出现了进行行滥交易的专门市场,《东京梦华录》中记载到的“何娄”便是开封城的一处行滥交易市场[31]。宋史卷一六五记载:“视将作匠法,物勒工名,以法式察其良窳。凡金玉、犀象、羽毛、齿革、胶漆、材竹,辨其名物而考其制度,事当损益,则审其可否,议定以闻。少府所掌,旧有主名,其工作之事,则监自亲之。”[32]各种类别的产品都要物勒工名,监察官员要检查工匠任务的完成情况和完成质量,通过“法式”来考察其精粗、好坏。“法式”是宋代物勒工名制度最鲜明的特点,所谓“法式”,是供当时官营手工业遵循的标准制式。宋朝注重手工业生产的标准化和定型化,有各种各样的“法式”。其中,李诫所著的《营造法式》中就规定了各种工程的制度标准,例如在营建房屋时规定:“凡构屋之制,皆以材为祖,材有八等,度屋之大小,因而用之。”[33]它规定在设计、建造房屋时以“材”为依据,并且总结了“材分模数制”,可以有效地降低材料造价,提高施工效率,确保工程质量。endprint

元代基本继承了宋代物勒工名的基本模式,故宫收藏的三彩龙莲纹香炉土刻“至大元年汾阳琉璃待诏任塘城造”,山西平遥县东泉镇百福寺发现的琉璃宝顶上刻“介休县张元村琉,璃待诏张琳男仲祥,延佑三年六月造”。[21]上面都刻有生产时间、工场和主持官吏等内容。但是元代改称“法式”为“程式”,内涵也有所扩大,据《元史·工艺传》记载:“岁支衣粮,赡济不给,诸局廪给自此始。又考制度,定程式,作诸路恒法。” 产品“程式”一经确立,各级局院必须依“程式”组织生产,“务要造作如法”。例如,在织造缎匹时,元代重要的律法《通制条格》记载到“非奉上位处分,不得擅自损减料例,添插粉强。如送纳时辨验却不如法,定将局官断罪罢役,提调官吏责罚。”[34]监管官员、生产的工匠不得偷工减料、以次充好,检验的时候如果不符合程式,会受到相应的责罚。《续资治通鉴》也有记载“将作院使伊苏坐董制珠衣怠工,杖之,籍其家。”[35]仁宗延枯七年十月将作院使伊苏就因监管珠衣的生产懈怠,而被“杖之,籍其家”。

同时,元代开始把物勒工名制度与匠籍制度结合使用,匠籍制度出现的原因与元朝的自身背景息息相关。蒙古人虽然军事实力上在当时无人能与之匹敌,但是作为一个游牧民族政权,他们缺乏有技术、有经验的手工业者,因而在扩张征服的过程中掳掠了大量工匠,他们来自金、西夏乃至西域各国,强迫这些工匠迁徙为他们服务,徐霆在《黑鞑事略》 中就写道:“霆尝考之,鞑人始初草昧,百工之事,无一而有 ……后来灭回回,始有物产,始有工匠,始有器械。盖回回百工技艺极精,攻城之具尤精。后灭金虏, 百工之事于是大备”。[36]定都北京之后,元政府更是通过强制手段把各地的工匠集中到京城,设立了官营匠局进行管理,规定匠不离局,要求手工业者子孙承袭其技艺,禁止改业。不可否认的是,元统治者实施的匠籍制度极大地促进了元朝手工业的发展。但严酷的人身奴役使手工业者缺乏归属感,毫无限度的劳动剥削挫伤了他们的积极性,匠籍制度反过来成为元代手工业进步的阻碍因素,后期导致了大量粗制滥造的手工业制品的出现。

五、 物勒工名最后的灿烂

明清是中国专制主义封建社会的高峰期,尤其明代,为加强中央集权,在总结唐宋法制的基础上,对法律结构进行了大幅度调整,律法严酷,往往实行株连制,国家对手工业的监管也很严密,尤其是官营手工业,勒名十分规范严格,各类产品均需详细勒名,甚至工程类的建筑材料乃至施工,都要层层勒名。为保证建筑工程质量,《大明律》规定主管工程的官吏对所主持工程存在的质量隐患承担责任,“若有所造作及有所损坏,备虑不谨而误致人死亡者,以过失杀人论,工匠、提调官各按应承担的责任论罪”[37]。神宗实录也记载:“凡修理廒座,必以廒样为式,委官匠作姓名刻扁悬挂,十年内颓坏者,责令赔修。一革折收窑户烧造砖瓦,如式方许验收,其缺破不堪不得折收,以滋冒费,一革包工各仓,工程司官亲莅督率,务求坚致,不得包工,以滋苟简,一收旧料,查勘通仓,废廒梁柱等项,尽行拆卸拣选,以备新修,不堪者方行召买。” [38]廒座是皇家的粮仓,每座粮仓建好以后,主持修建的官员,匠作的姓名都要刻在匾额上,十年内粮仓有损坏的,都要进行赔修和处罚。工程司的官吏要亲自对整项工程进行督查,保证整个工程每个环节的质量。其中提到修建工程所需的砖瓦也要进行质量查验,明代城砖是体现当时勒名制度的一个极为鲜明的体现,城磚铭文除刻有时间、府县外,通常还有监造官、烧窑匠、制砖人、提调官等人的名字,即物勒工名于其上,现存的大量明代城砖上都有这样的信息。例如现藏南京明城墙博物馆的一块典型城砖,上刻“扬州府提调官同知竹祥司吏陶旭 泰兴县提调官县丞王鼎司吏吴亨,总甲叶春甲首孙敏小甲蔡頔,窑匠张正四,造砖人夫施文二”。这段文字展示了一个严密的技术质量管理体系,生产者有制砖的造砖夫,烧砖的窑匠、与提供劳役的人户,这些人承担了城砖质量上的直接责任,而基层组织里总甲、甲首、小甲等负责人的名字也刻于其上,这些人承担担保责任,另外,监管层级的官吏,提调官、典史、县丞等也要负有连带责任,这是明朝物勒工名制度内容最为鲜明的实证。明会典中也记录有关于其他方面产品的要求,如车辆,卷200:“于xx上编号,烙印,附册开写看验提调官并匠作姓名,后有不固者,照名究治。”卷201纺织卷:“xx俱令腰封编号,开写提调及经织造官吏匠作姓名,不堪用者,照号问罪。”[39]

明朝产品质量监督的进步还表现在质量检验方法的改进上,《工部厂库须知》记载,“每熔铜,先抽一百包,堆放两旁……抽铜八包,每包取铜五十斤,共四百斤”[40],在100个样本中随机抽取8个进行检验。由此可见,明朝也已经开始使用抽样的方法对铜的产品质量进行检验。明代验收琉璃瓦的方法是:事先烧制样瓦两件,一件送给皇帝,一件送给工程主持人。验收时即以样瓦为准,如“质有厚薄,色有鲜暗”即拒接,并施以处罚。又如夯土检验,有三种方法,即椎击、落锤和观察土的成色。以椎击为例,检验时,椎土一寸则杀筑者,不足一寸则杀椎者[41]。这是说,椎土一寸,证明土质不坚,硬度不够;椎土不足一寸,是指椎土的检验人员不用力锥土,能椎到一寸而不肯下椎。这里有残酷压迫的社会因素,此外也说明我国古代对工程质量要求是十分严格的。

至清代,随着封建社会走向衰落,官营手工业日益式微,民间手工业逐渐崛起,物勒工名制度逐渐退出了历史舞台,仅存一些关于工程质量监理的相关制度见于文献:“一应工程匠役工价银百两以上者,部拣贤能司官引见,侯旨令其临造,如工程不坚,三年内倒坯,将监造官革职,戴罪勒限陪修。”[42]由此可知,一旦三年内工程出现问题,监造官员就会被革职查办,并限期整改。

六、 结 语

通过相关文献与研究资料的回顾与分析,我们可以看到,中国古代产品的质量状况总体是稳定的,并在技术进步的推动下不断提升,创造了灿烂辉煌的物质文明。中国当代产品质量认证认可的发展,是现实经济发展的要求。而物勒工名无疑是中国古代质量管理和认证认可的一项重要发明。中国古代对产品质量的把控,就是从物勒工名入手,产品一旦被生产出来,需要通过一定的标准进行查验,而即使后期出现质量问题,也能通过勒名及时地对具体负责人进行追责。在当代中国对产品质量的认证认可与追责,往往只是对产品生产部门或者主要负责机构进行追责,与古代物勒工名直接追查到生产者个人来说,其实各有利弊,查验到生产者个人,自然能够有效地把控产品质量,但是对于整个生产的效率可能会产生影响。此外,即使在勒名的古代,有些历史时期中,虽然政府也有严苛的法律对产品质量进行规范,不过在高额利润以及投机心理驱使下,仍旧有不少工商业者从事假冒伪劣产品的生产与交易。但通而观之,政府的质量管理工作还是比较成功的,质量管理职能相对分散,政府机构在各自所下辖的产品领域实现相对有效的质量监管,法律制度的出台让违法者有所敬畏,物勒工名等制度在手工业中得到较好的贯彻执行,生产组织内部特别是官营手工业的质量自我检验,质量技能培训与传承等在保证产品质量方面发挥了应有的作用。endprint

〔参考文献〕

[1][汉]司马迁. 史记[M]. 上海: 中华书局, 1975: 39.

[2]孙诒让. 十三经注疏校记[M]. 济南: 齐鲁书社, 1983: 381-382.

[3]万建中注译. 周礼[M]. 大连: 大连出版社, 1998: 68.

[4][春秋]左丘明. 国语[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1978: 371.

[5]方孝博选注. 荀子选[M]. 北京: 人民文学出版社, 1958: 47.

[6]孙怡让. 十三经注疏校记[M]. 济南: 齐鲁书社, 1983: 499.

[7]陈戍国. 礼记校注[M]. 长沙: 岳麓书社, 2004: 101.

[8]雷晓伟. 汉代“物勒工名”制度的考古学研究[D]. 郑州大学, 2010.

[9]方孝博选注. 荀子选[M]. 北京: 人民文学出版社, 1958: 70.

[10]陈戍国. 礼记校注[M]. 长沙: 岳麓书社, 2004: 124.

[11]罗振玉. 三代吉金文存[M]. 北京: 中华书局, 1983: 50.

[12]翟光珠. 中国古代标准化[M]. 山西: 山西人民出版社, 1996.

[13]睡虎地秦墓竹简整理小组. 睡虎地秦墓竹简[M]. 北京: 文物出版社, 1990: 35.

[14]睡虎地秦墓竹简整理小组. 睡虎地秦墓竹简[M]. 北京: 文物出版社, 1990: 45.

[15]睡虎地秦墓竹简整理小组. 睡虎地秦墓竹简[M]. 北京: 文物出版社, 1990: 44.

[16]睡虎地秦墓竹简整理小组. 睡虎地秦墓竹简[M]. 北京: 文物出版社, 1990: 56.

[17]睡虎地秦墓竹简整理小组. 睡虎地秦墓竹简[M]. 北京: 文物出版社, 1990: 71.

[18]张颔. 检选古文物秦汉二器考释[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版). 1979(01): 82-85.

[19]彭浩,陈伟,工藤元男主编. 二年律令与奏献书,张家山二四七号汉墓出土法律文献释读[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007: 168-194.

[20]贵州省博物馆. 贵州清镇平坝汉墓发掘报告[J]. 考古学报. 1959(01): 99.

[21]黄慧. 浅谈官营陶瓷业的管理[J]. 艺术科技. 2013(03): 105-106.

[22]徐正考. 汉代铜器铭文综合研究[M]. 北京: 作家出版社, 2007: 382.

[23][南朝]范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 1965: 167.

[24][南朝]范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 1965: 422.

[25][宋]新唐书[M]. 北京: 中华书局, 1975: 1269.

[26][唐]李林甫等撰. 唐六典[M]. 北京: 中华书局, 1992: 598.

[27][宋]赵希鹄. 洞天清录[M]. 杭州: 浙江人民美術出版社, 2006: 15.

[28][唐]长孙无忌等撰. 唐律疏议[M]. 北京: 中华书局, 1983: 314.

[29][宋]司马光. 资治通鉴[M]. 北京: 中华书局, 1956: 6531.

[30]苏佳. 轻纨叠绮烂生光——记福州南宋黄昇墓出土丝织品[J]. 艺苑. 2015(06): 89-91.

[31][宋]孟元老. 东京梦华录[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 2010: 22.

[32][元]拖拖等撰. 宋史[M]. 北京: 中华书局, 1977: 3917.

[33][宋]李诫. 营造法式[M]. 上海: 商务印书馆, 1954: 99.

[34]黄时鑑点校. 通制条格[M]. 杭州: 浙江古籍出版社, 1986: 340.

[35][清]毕沅. 续资治通鉴[M]. 北京: 中华书局, 1957: 5454.

[36]许全胜校注. 黑鞑事略校注[M]. 兰州: 兰州大学出版社, 2014: 99.

[37]大明律[M]. 北京: 法律出版社, 1999: 225.

[38]中央研究院历史语言研究所校印. 明实录[M]. 台北: 中央研究院历史语言研究所, 1962: 799.

[39]陳詩啓. 明代的工匠制度[J]. 历史研究. 1955(06): 75.

[40]黄文杰. 中国古代质量管理体制的演变[J]. 宏观质量研究. 2013(03): 43-49.

[41]苑芳圻. 匠人—东家看工—监理工程师——写在新中国全面推行建设监理制度十周年[J]. 建设监理. 2004(04): 3-5.

[42]昆冈等修,刘启端等纂. 钦定大清会典事例[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2002: 4513.

(责任编辑:马胜利)

Abstract: The article mainly discovers the relevant records about the system of inscribed makers names and the product quality assessment from the history of the literature, and does some research. It also analyzes the historical development of the inscribed makers names from the national management of handicrafts, the product quality supervision and evaluation and the corresponding systems of management officials. Besides, it briefly describes the historical influence of the inscribed makers names and the revelation of contemporary product quality supervision.

Key words: inscribed makers names; handicraft products; quality assessmentendprint