生物可降解地膜对土壤肥力及马铃薯产量的影响

2018-01-23段义忠

段义忠,张 雄

(1榆林学院生命科学学院,陕西 榆林 719000;2陕西省陕北生态修复重点实验室,榆林 719000)

干旱和半干旱区域约占地球陆地总面积的35%,约占地球耕地总面积的42.9%。在我国,干旱、半干旱区域约占耕地总面积的51%,主要集中在北方地区[1,2]。水分缺乏是干旱地区农业生产发展的主要限制因子。在推动旱作农业的发展方面,地膜覆盖栽培具有巨大的潜力。覆盖可以有效地减少地面蒸发、保蓄自然降水,因为其在大气与土壤接触面间形成了一个隔离层,可以有效防止水分直接逸散到大气中。因此,有效地利用这一保水、节水技术可以大幅度提升干旱和半干旱区域的农业发展。旱地马铃薯覆膜栽培技术作为干旱区域农业发展的一项创新技术,由于其较好的利用土壤中自然储存的水分,因此在西北干旱区域被广泛推广应用。但目前在我国应用最广的多为传统的聚乙烯塑料地膜,由于其散落在土壤中的自然降解时间长达200~300年,造成土壤板结,破坏了土壤结构,同时对土壤和自然环境造成白色污染[3,4]。而利用淀粉等有机物生产的生物可降解地膜在培肥地力、提高作物产量的同时也减少了对土壤和自然环境的危害。生物可降解地膜的使用是栽培史上的一次创新,对推动旱作区域农业发展提供了新途径[5]。

生物可降解地膜与秸秆相似,能够显著提高土壤有机质、碱解氮、有效磷、速效钾含量[6~8]。李尚中等指出,在玉米、小麦等主要农作物的生产过程中,已采用地面覆盖栽培技术,并且取得了较好的效果[9]。尤其在西北干旱及半干旱地区,采用地面覆盖可有效调节土壤的水、肥、气、热等生态因子,为植物生长提供相对稳定的土壤环境,同时还可以减少对土壤和自然环境的污染。因此地面覆盖在发展旱作农业方面具有较大的潜力。翟胜等指出,地面覆盖可有效地改善土壤的肥力状况,提高蔬菜作物的产量,采用地面覆盖栽培技术,可减少土壤营养物质的流失,提高土壤肥力状况[10]。

本试验以生态环境的保护为前提,以改善土壤肥力状况和提高马铃薯产量为目的,结合榆林市的实际气象特征,通过对该地区马铃薯采用生物可降解地膜覆盖的栽培方式进行研究,以期从理论上进一步明确生物可降解地膜提高土壤肥力和促进马铃薯增产的原因和机理,并对榆林市的生物可降解地膜应用提供栽培技术示范。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试马铃薯品种为‘紫花白’。该品种耐旱,生育期较短,抗晚疫病。

1.2 种子处理

试验于2016年5~10月在榆林市现代农业科技示范园进行。试验地0~20 cm土层有机质、碱解氮、有效磷、速效钾含量分别为 5.59 g/kg、19.56 mg/kg、15.07 mg/kg和 79.30 mg/kg。土壤 pH8.1。挑选具有本品种特征、没有病斑的马铃薯块茎作为种薯。首先进行晒种催芽,继而进行种薯切块,切块过程中利用75%的酒精对切刀进行消毒处理,以防杂菌感染,最后进行播种。

1.3 试验设计

试验采用随机区组设计,共设5个处理,小区面积24 m2(3 m×8 m),各小区四周设置保护行(44 m×12 m)。每小区种植6行,株距20 cm。5个处理分别是:(1)裸地(CK),将马铃薯直接播种在15 cm土壤中,无覆盖;(2)聚乙烯塑料薄膜覆盖(T1),双垄全膜覆盖,垄高10 cm,穴播马铃薯;(3)生物可降解A膜(T2),双垄全膜覆盖,垄高10 cm,穴播马铃薯;(4)玉米秸秆(T3),将马铃薯直接播种在15 cm土壤中,覆盖玉米秸秆,覆盖量9000 kg/hm,于6月20日均匀放置在小区中;(5)生物可降解 B膜(T4),双垄全膜覆盖,垄高10 cm,穴播马铃薯。各处理设置3次重复,共15个小区。播种之后立即进行聚乙烯塑料地膜和生物可降解A、B膜覆盖。生物可降解A膜为完全生物降解塑料聚酯(PBSA),生物可降解B膜为玉米降解淀粉材料合成。覆盖地膜时地膜平贴垄面,膜边覆土压紧盖实。当马铃薯破土出苗时,在破土处的地膜上划一个口子,使马铃薯苗露出地膜。覆膜处理为整个生育期,即从苗期直至成熟期。在马铃薯整个生育期,除覆膜方式不同外,其他农作措施均相同。试验期间于苗期、块茎形成期、块茎膨大期、淀粉积累期、成熟期,采集0~20 cm土层土样并装在采集袋中,同时挑去杂质,带回实验室进行土壤养分含量测定。在成熟期,采收马铃薯块茎并统计小区产量。收获时按小区测实际产量,取3次重复的平均值折算每公顷产量。

1.4 指标测定

土壤测定项目有pH值、有机质、碱解氮、有效磷、速效钾5个指标。测定方法如下:土壤pH采用酸度计测定法,土壤有机质采用水合热法,土壤水解性氮采用碱解扩散法,土壤有效磷采用pH8.5的碳酸氢钠浸提—钼锑抗比色法,土壤速效钾采用中性醋酸铵提取—火焰光度法[11]。

1.5 统计分析

试验数据均以3次重复的平均值表示,采用Microsoft Excel 2010和SPSS16.0软件对数据进行统计分析处理,并进行差异显著性检验。

2 结果与分析

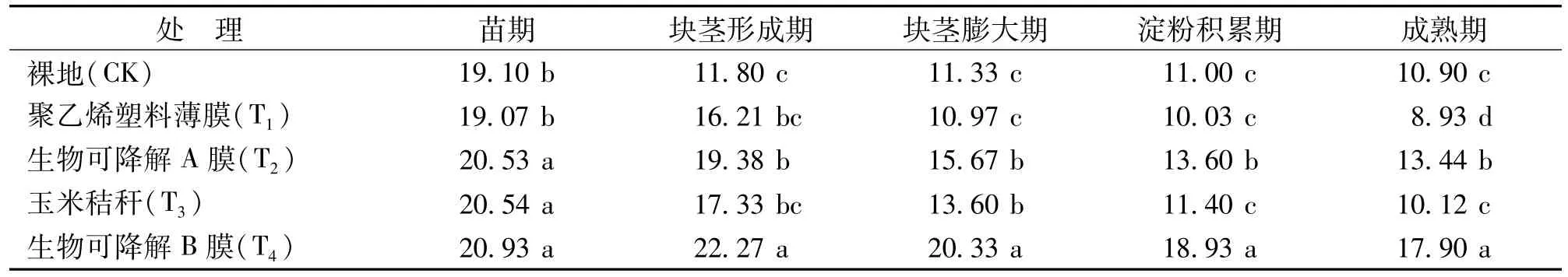

2.1 生物可降解膜对土壤碱解氮含量的影响

由表1可见,在苗期,各处理0~20 cm土层土壤的碱解氮含量均高于块茎形成期、块茎膨大期、淀粉积累期、成熟期,即各处理在马铃薯全生育期土壤碱解氮含量变化呈现一直降低的趋势。在5个处理中,T4处理土壤碱解氮含量均最高,其次为T2处理。

表1 不同处理的土壤碱解氮含量(mg/kg)

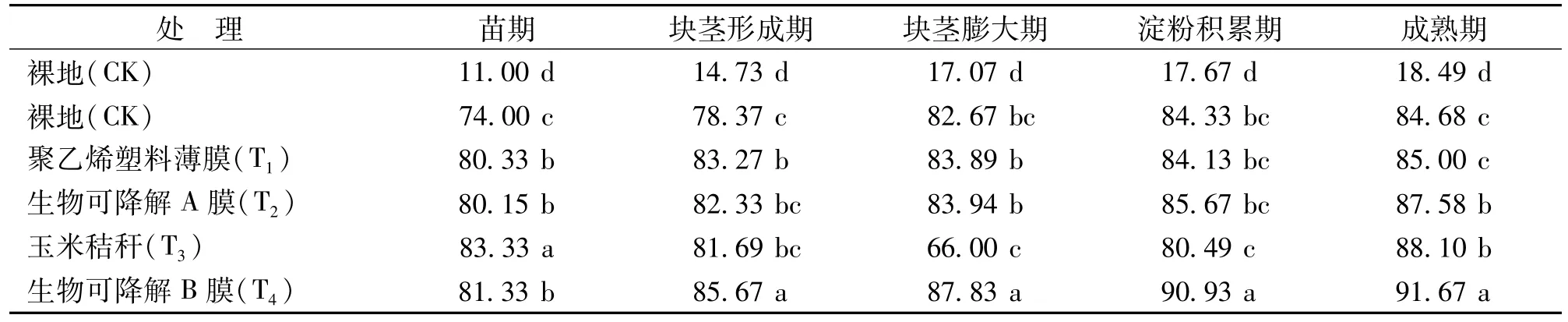

2.2 生物可降解膜对土壤有效磷含量的影响

从表2可看出,在0~20 cm土层处,从苗期到成熟期,CK和T4处理的有效磷含量逐渐升高,其他处理呈现“先下降,后上升”的趋势。在苗期、淀粉积累期、成熟期,T2和T4的有效磷含量显著高于CK;从块茎形成期到成熟期,T4的有效磷含量显著高于其他处理。在这5个处理中,T4的土壤有效磷含量提高程度最为明显。

表2 不同处理的土壤有效磷含量(mg/kg)

2.3 生物可降解膜对土壤速效钾含量的影响

土壤速效钾含量的变化见表3。在0~20 cm土层处,除T3处理土壤速效钾含量呈现“先下降,后上升”的趋势外,其他处理速效钾均呈现持续上升的趋势。T4的速效钾含量在各时期均显著高于CK;且各处理相比较而言,T4的土壤速效钾含量提高程度最为显著。

表3 不同处理的土壤速效钾含量(mg/kg)

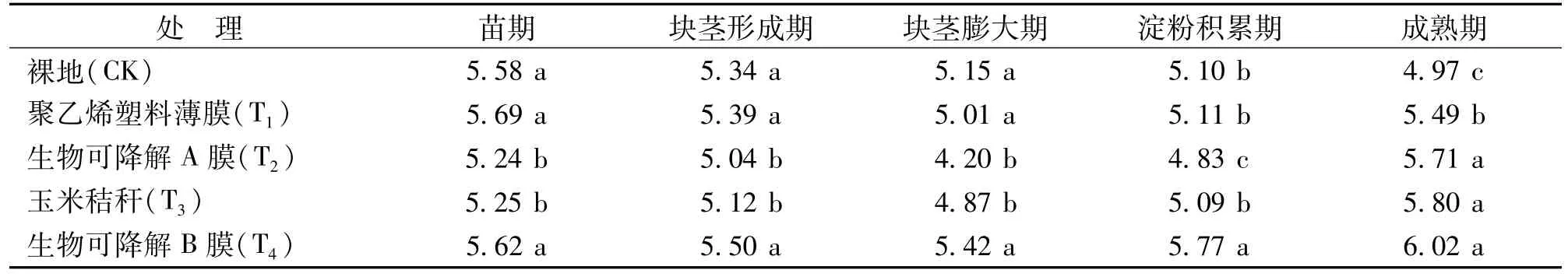

2.4 生物可降解膜对土壤有机质含量的影响

从表4可以看出,除CK的有机质含量从苗期、块茎形成期、块茎膨大期、淀粉积累期至成熟期持续下降外,其他处理均呈“先下降,后上升”的变化趋势。在苗期,T4的有机质含量显著高于T2和T3;只有在淀粉积累期,T4的有机质含量显著高于其他处理;而在成熟期,T2、T3、T4的有机质含量显著高于CK和T1的有机质含量。

表4 不同处理的土壤有机质含量(g/kg)

2.5 生物可降解膜对马铃薯产量的影响

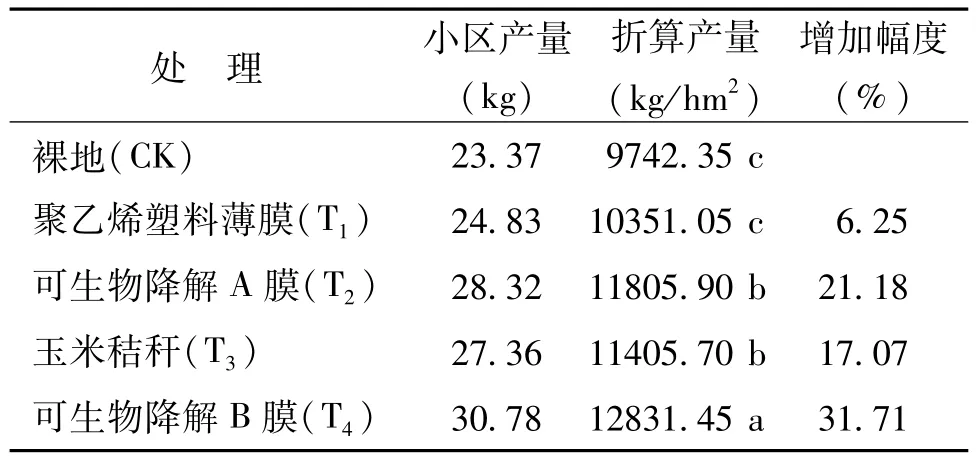

从表5可以看出,马铃薯均以T4处理的小区产量和单位面积产量最高,分别为 30.78 kg、12 831.45 kg/hm2,相比CK增产31.71%,并且显著高于其他处理。对于品种‘紫花白’,T2和T3之间的小区产量以及单位面积产量差异不显著,但均显著高于CK和T1,而CK和T1差异不显著。

表5 各处理的马铃薯产量

3 讨论

地膜覆盖技术是一项用人工方法改善农作物生长环境的栽培技术,该技术可以明显起到保持土壤水分、提高土壤温度的效果,从而通过改善土壤的水、热状况,提高养分利用效率,培肥地力,最终达到增产增收的效果。因此,合理应用地膜覆盖栽培技术,可以使作物最大限度地利用有限的降水资源[12]。在西北干旱地区,采用地膜覆盖栽培技术对推动旱作农业发展具有较大的潜力[13]。覆盖作为一种传统的蓄水保墒农作措施已广泛应用于小麦、玉米、马铃薯等作物。目前应用最广的覆盖材料以聚乙烯塑料地膜和玉米秸秆为主,聚乙烯塑料地膜具有透光性好,不透气等特点,能显著提高地温[14,15]。在本试验中,温度过高不利于夏播马铃薯的生长,因此聚乙烯塑料地膜覆盖下马铃薯产量提高幅度不明显;玉米秸秆具有透光性差,通气性良好,能充分利用自然降水等效果,秸秆在微生物的分解作用下,提高了土壤有机质和碱解氮、有效磷以及速效钾含量,同时使得马铃薯产量提高。近年来,随着农业生产技术的改进,地膜覆盖材料研究有了很大进展,特别是生物可降解膜的出现等。生物可降解膜作为一种具有降解效应的地膜,促使微生物的生命活动更加旺盛,进而使得土壤有机质的分解速度加快。而且生物可降解地膜覆盖较聚乙烯塑料地膜覆盖土壤温度较低,有利于马铃薯这种喜凉作物更好的生长。此外,生物降解膜在微生物的生命活动下,促使膜材料分解,减少对土壤和环境的污染。夏冬等[6]研究了不同覆盖方式对土壤肥力及番茄产量和品质的影响,指出不同的地面覆盖可以改善土壤肥力状况,提高番茄果实产量和品质,其中生物可降解地膜提高土壤肥力状况和产量效果最好,这与本试验的结果一致。生物可降解膜结合了作物秸秆和塑料地膜的优势,一方面,生物可降解地膜能补充土壤一部分速效养分;另一方面,生物可降解膜的腐解与土壤中微生物的活性有很大关系,土壤微生物的活性较高,有利于膜的分解,为植物的生长提供更加有利的环境条件。这也是覆盖秸秆时马铃薯产量和土壤肥力状况不及生物可降解膜的原因所在。

本试验研究发现,生物可降解A膜、玉米秸秆、生物可降解B膜覆盖均可增加土壤肥力,其中生物可降解B膜覆盖的效果最为显著。因此生物可降解地膜能有效减少对土壤环境的污染,提高马铃薯产量,同时也可减少土壤营养物质的流失,从而提高土壤养分含量。

[1] 段义忠,亢福仁.不同覆盖材料对旱地马铃薯土壤水热状况及其水分利用效率的影响[J].水土保持通报,2014(5):55-59,66.

[2] 吕江南,王朝云,易永健.农用薄膜应用现状及可降解农膜研究进展[J].中国麻业科学,2007(3):150-157.

[3] 王耀林.我国塑料地膜栽培技术的引进及发展情况[J].农业工程技术,1982(2):8-9.

[4] 张成娥,梁银丽,贺秀斌.地膜覆盖玉米对土壤微生物量的影响[J].生态学报,2002(4):508-512.

[5] 张 雯,赵洪亮,丛巍巍,等.东北冷凉风沙区不同保护性耕作措施对玉米耕层土壤肥力水平的影响[J].沈阳农业大学学报,2009(6):658-662.

[6] 夏 冬,李洁英,王广龙,等.不同覆盖方式对土壤肥力和番茄产量及品质的影响[J].生态学杂志,2014(7):1826-1832.

[7] 马生发.马铃薯不同覆盖栽培方式对土壤环境和产量的影响[J].陇东学院学报,2013(3):48-51.

[8] 范士杰,王 蒂,张俊莲,等.不同栽培方式对马铃薯土壤水分状况和产量的影响[J].草业学报,2012(2):271-279.

[9] 李尚中,樊廷录,王 勇,等.旱地玉米抗旱覆膜方式研究[J].核农学报,2009,23(1):165-169.

[10]翟 胜,梁银丽,王巨媛.日光温室地面覆盖对嫁接与未嫁接黄瓜生长发育、产量及土壤环境的影响[J].应用生态学报,2005(12):2344-2348.

[11]卜玉山,苗果园,周乃健,等.地膜和秸秆覆盖土壤肥力效应分析与比较[J].中国农业科学,2006(5):1069-1075.

[12]刘青云,席天元.旱地小麦地膜覆盖效应研究[J].耕作与栽培,2002(5):15-16.

[13]石有太,陈玉梁,刘世海,等.半干旱区不同覆膜方式对土壤水分温度及马铃薯产量的影响[J].中国马铃薯,2013(1):19-24.

[14]何长征,刘明月,龙 华,等.不同覆盖方式对冬闲稻田马铃薯生长及产量的影响[J].中国农学通报,2007,23(11):249-252.

[15]张招娟,翁定河,谢向誉,等.不同栽培方式冬种马铃薯的生长发育特性及产量品质研究[J].农业现代化研究,2009,30(5):628-632.