进口葡萄酒质量安全风险分析及对策

2018-01-23蔡伊娜刘斌斌葛丽雅

蔡伊娜,刘斌斌,张 毅,葛丽雅,牛 娜

(深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心,广东深圳 518045)

随着人们生活水平的不断提高,越来越多的消费者选择进口食品,对进口葡萄酒尤为喜爱。目前,我国是世界第三大葡萄酒消费国,第六大葡萄酒进口国。2015年全年进口葡萄酒总量62.3万t,货值20.01亿元人民币。2016年1月至6月进口葡萄酒总量31.4万t,货值10.59亿美元,同比上升14.7%和15.9%。由于毗邻全球知名的葡萄酒贸易集散地——香港,深圳口岸葡萄酒进口量超过全国的三分之一,进口量大,批次品种繁多,可充分代表全国葡萄酒进口总体状况。为此,本文从中国进口葡萄酒现状、中外的葡萄酒质量安全标准的比较、进口葡萄酒检验检疫监管现状、深圳进口葡萄酒质量安全抽检情况等多方面入手,对进口葡萄酒进行详尽的安全风险分析,将为监管机构关于进口葡萄酒的安全风险控制和管理决策提供技术支持,同时为进口葡萄酒安全监管体系的完善建设提供借鉴和参考。

1 进口葡萄酒现状

1.1 中国进口葡萄酒发展现状

中国是一个白酒文化非常浓厚的国家,葡萄酒发展相对较缓,在古时仅限王公贵族享用。近代规模化生产历史虽已有百年,但参照发达国家标准生产葡萄酒却只有不到30年时间,直到消费者认识到饮用葡萄酒对身体有益后,才开始广泛生产和饮用葡萄酒。改革开放以来,中国经济高速发展,国民消费能力、消费者保健意识逐渐增强,为进口葡萄酒发展提供了广阔的空间。同时伴随中国加入世贸组织、世界经济全球化,我国进出口贸易繁荣发展,进口葡萄酒呈现出良好的发展态势,葡萄酒年进口量逐年攀升。

虽然中国葡萄酒产业也在蓬勃发展,但因受酿酒葡萄基地种植面积及生产周期和产量的限制,原料不足已经成为制约我国葡萄酒产业更好更快发展的重要因素。由于我国消费水平不高,进入我国的葡萄酒主要为中低档产品,这类产品占了进口总额的70%以上,远高于其他类别产品。根据《中国进口葡萄酒CFDF指数及市场报告》,年进口额超过500万美元的企业有38家,100万美元至500万美元的有207家,全部进口商约5000家,行业集中度相对较低。这类进口葡萄酒价格与国内产品同等甚至更低,巨大的进口量给我国刚发展起步的葡萄酒行业和葡萄种植业带来严重的威胁;与进口酒强劲的增长势头相比,我国葡萄酒产量出现了负增长,市场份额在萎缩。而进口葡萄酒对我国葡萄酒产业带来的影响仍正在持续发酵,势必会影响中国葡萄酒工业的发展,必须引起业内各界高度关注。

1.2 世界各地葡萄酒的质量安全标准

根据传统产地、法规标准体系、栽培技术和酿造生产工艺等差异可分为新旧世界葡萄酒。旧世界葡萄酒是指欧洲、地中海盆地、北非、中东拥有“长期葡萄酒酿造历史”地区生产的葡萄酒。19个旧世界葡萄酒国家:奥地利、保加利亚、克罗地亚、捷克、塞浦路斯、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、匈牙利、意大利、摩尔多瓦、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞士、土耳其。旧世界不同地区所生产的葡萄酒有较大差异,如奥地利、法国、德国、意大利、葡萄牙、罗马尼亚及西班牙各国生产的葡萄酒风格迥异。新世界葡萄酒则指欧洲传统葡萄酒生产区以外生产的葡萄酒,特别指阿根廷、澳大利亚、加拿大、智利、墨西哥、新西兰、南非及美国生产的葡萄酒。酿酒和生产工艺的不同,旧世界产区国家各自建立不同的分级标准和产区管理制度,而新世界产区国家分级体制相对不够健全,因此新旧世界对葡萄酒质量安全的法规标准也会存在着差异。笔者通过对26个世界主要葡萄酒贸易国家/地区的葡萄酒技术法规标准的研究发现,旧世界葡萄酒产区的标准主要为传统的产品分类界定指标,涉及酿造生产所用的添加剂及其残余物质甚少,而新世界葡萄酒产区的标准则偏重于工业化生产所用添加剂及其残余物质的安全限量较多,我国标准较其他国家而言,在重金属、生物毒素和添加剂限量上存在缺口;另外,不少国家/地区如:巴西、智利、埃及、斐济、印度尼西亚、黎巴嫩、新喀里多尼亚、阿曼苏丹、泰国、阿拉伯联合酋长国和瓦努阿图共和国等对葡萄酒质量安全并没有具体指标要求,其中智利为世界十大葡萄酒和葡萄产地之一,也是我国进口葡萄酒的主要输入国,而其技术法规指标的缺失所带来的质量安全隐患不容忽视。

2 我国葡萄酒的质量安全标准

我国葡萄酒质量安全标准主要有国家食品安全标准GB 15037—2006《葡萄酒》和GB 2758—2012《发酵酒及其配制酒》,目前,检验检疫部门统一以这两个国家食品安全标准作为进出口葡萄酒的标准,不以个别企业或进口商提出的企标或国外的某个标准为判定依据。其中,GB 15037—2006和GB 2758—2012涉及葡萄酒质量安全的指标主要为:干浸出物、柠檬酸、铁、铜、甲醇、甲醛、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和苯甲酸、山梨酸等添加剂。

目前,我国葡萄酒的卫生和检测标准与国外先进国家相比仍十分滞后,在农用化学品、添加剂等有毒有害物质和品质规格评定等标准方面存在大量空白,使得许多低劣进口葡萄酒利用这些把关漏洞进入我国。

3 进口葡萄酒检验检疫把关监管现状

目前,检验检疫把关模式还停留在“先检验后放行”阶段,但由于我国与国外相比,在葡萄酒技术标准法规和品质规格评定等方面存在大量空白,以及风险评估缺位,往往存在高风险的不检,低风险的批批检,使得大量人力物力资源消耗,但通关速度和检验检疫效能却较低。随着对外贸易和食品安全形势的发展变化,检验检疫系统资源与业务量的矛盾日益加剧,进口葡萄酒业务量大、品种繁杂和质量安全隐患多,监督把关的有效性和及时性问题尤为突出,使得检验检疫系统在保障正常外贸发展,保证通关速度的前提下,急需创新监管和检测模式,有针对性地加强进口葡萄酒监管,防止低劣产品进入国境危害我国产业利益和人民健康。

4 进口葡萄酒存在的安全质量隐患

4.1 葡萄酒质量安全风险分析

在葡萄酒的消费上,质量安全问题贯穿于食品链中的每个环节,从葡萄酒的生产、加工、储备、运输一直到最后的销售,其中既有因为农业、工业发展带来的环境污染问题,也有储备、运输以及消费者自身素质不高等人为因素问题,而葡萄原料和葡萄酒酿造加工过程中的隐患则是质量问题发生的主要原因。质量安全风险因子来源大致有以下几点:

(1)葡萄酒原料种植采摘。葡萄酒的原料就是葡萄,而葡萄安全隐患风险最大的是农药、污染物、毒素以及重金属的残留量超标,这些有毒有害物质主要来自农用化学污染和工业化学污染。农用化学污染来源包括农药、化肥、激素等,在葡萄种植中,葡萄病虫害的发生与当地生态环境、栽培葡萄品种以及葡萄管理方式有相当大的关系,不同的葡萄种植地都会根据当地的实际情况,施用减少病虫害的防治药物以确保葡萄的生产安全。

现在随着社会工业化进程的加快,环境污染日益严重。工业中“三废”的排放是全球环境化学污染的主要来源,葡萄种植地或生产区周边设施,如电子制造厂、造纸厂、化工厂、水泥厂等的工业排放对种植生产环境中土壤、水源和空气等带来污染。

另外,在葡萄种植、采摘和酿造过程中,原料容易受到霉菌污染,由此也会导致生物毒素的产生。

(2)葡萄酒生产酿造。在葡萄酒酿造过程中,主要存在的安全风险因子是添加剂、杂醇油、甲醇、重金属、微生物等。

葡萄酒在酿造过程除了产生酚醛酯等芳香类物质外,还会产生杂醇油和甲醇,杂醇油又叫高级醇,它的主要成分是丁醇、异丁醇、丙醇等。杂醇油能与有机酸结合成酯,使酒具有独特的香味,在葡萄酒的酿造过程中,合理控制杂醇油,可以使葡萄酒更具感官特征。虽然我国葡萄酒酿造的法律法规中,没有规定杂醇油的限量,但如果葡萄酒中杂醇油含量过高,不但影响口感,还会出现副作用。杂醇油要比乙醇分解缓慢得多,所以它会具有很长的麻醉效果,对脑神经有损害作用,消费者饮用含杂醇油过量的葡萄酒之后往往会出现头晕的现象。这就必须要求酿酒师在酿造过程中,要从控制发酵程度、发酵温度等工艺方面采取措施控制杂醇油的含量。

葡萄酒中自身的甲醇含量与葡萄酒生产时浸渍的时间以及果胶酶有关,白葡萄酒中的甲醇含量一般都比红葡萄酒中的甲醇含量低,因为白葡萄酒是用果皮中的果汁进行发酵。

不管是白葡萄酒还是红葡萄酒,饮用甲醇含量超标的酒,就会造成甲醇中毒,会严重影响到视觉神经,出现眼球痛、瞳孔放大,重度中毒甚至会导致失明。所以在酿造过程中,对甲醇含量一定要严格控制。

另外,在葡萄酒的加工酿造中,一些不法商人为了谋取暴利,降低成本,不惜使用劣质葡萄酒原料,大量添加工业用酒精、色素、甜味剂、防腐剂、葡萄酒特性物质等食用或非食用添加剂,导致有毒有害物质超标,甚至让葡萄酒失去了原本的属性。

(3)葡萄酒运输存储。葡萄酒运输存储的质量安全风险因子主要是来自接触材料的污染,葡萄酒在生产、运输和存储过程中会与大量包装材料和容器(橡木/不锈钢/塑料容器、软木塞、塑料和不锈钢生产管道等)接触,这些包装材料器具内的有毒有害物质经长时间的浸泡,会迁移至酒中造成污染。

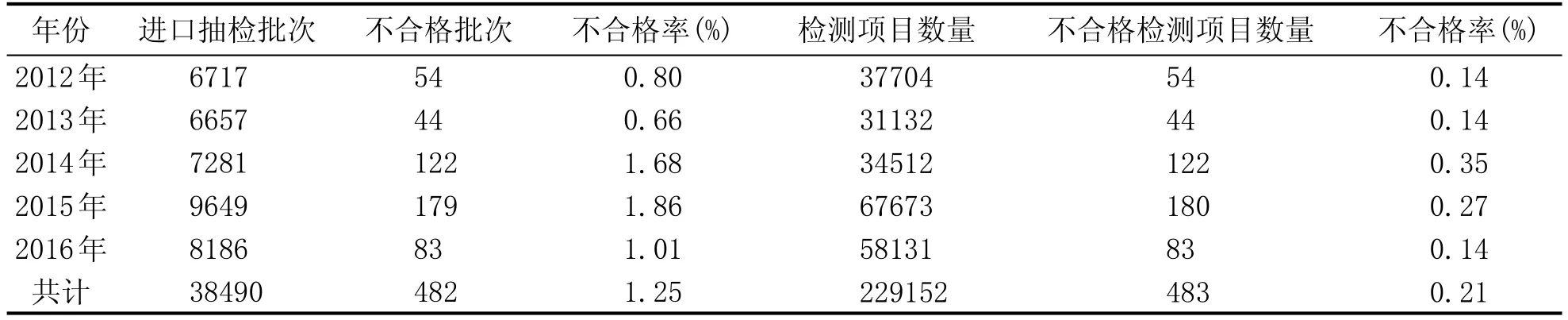

表1 深圳进口葡萄酒抽检情况分析

(4)假冒伪劣情况严重。虽然国外有比国内严格的葡萄酒生产法律法规监管体系和历史悠久的产品质量分级制度,使得葡萄酒总体质量要好于国内葡萄酒,但由于进口葡萄酒利润丰厚,进口商鱼龙混杂,假冒伪劣情况严重:一些不法商贩在公海进行灌装,伪造相关单证,运送到国内销售;还有一些不法商贩为了谋取更大利益,进口的葡萄酒浆到岸以后,经过报关报检入仓储后再进行二次生产,对葡萄酒进行勾兑、掺假、加水,甚至添加色素、防腐剂、甜味剂、增味剂和增稠剂等等包装成高档进口产品进行销售,获取最大的利益。可见,进入我国的葡萄酒除存在假冒伪劣问题外,还存在不容忽视的添加剂问题。

4.2 深圳进口葡萄酒质量安全抽检情况

为确保深圳地区进口葡萄酒质量安全卫生,维护消费者的安全、健康,深圳检验检疫局一直有针对性、有计划性地对进口葡萄酒开展抽检,其中涉及沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、甲醇、二氧化硫、甜蜜素、苯甲酸、山梨酸、干浸出物和铁、铜、铅等26项国家标准规定项目的检测。据统计(详见表1),从2012年至2016年5年间共有482批次的进口葡萄酒经检验不合格,已经被依法作退货、销毁或改作他用处理,并未流入国内市场。

4.3 深圳进口葡萄酒质量安全情况分析

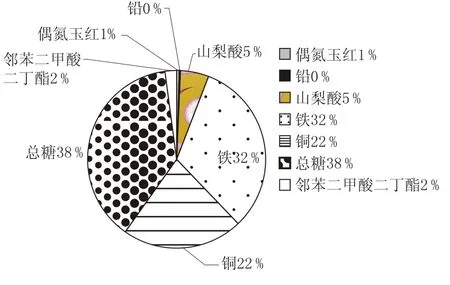

统计数据表明(表1和图1),按照我国葡萄酒质量安全标准GB 15037—2006和GB 2758—2012判定,进口葡萄酒总体质量安全情况良好,不合格批次率为1.25%,不合格项目率为0.21%。但在5年近4万批抽检样品中,笔者除了这两个执行标准之外,还从标准以外的其他风险因子检测结果发现:

图1 2012年至2016年不合格检测项目批次

(1)葡萄酒总糖含量问题。葡萄酒的总糖是决定葡萄酒口感的重要因素,非质量安全风险因素之一。根据含糖量可以将葡萄酒分为干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒和甜葡萄酒等类型。一般干红含糖较低,需要发酵的时间长。企业生产工艺控制不好,或者因发酵时间不足,导致葡萄酒总糖实测值与标示值不符。

(2)重金属超标问题。检出部分葡萄酒中铁、铜超标,2016年还检测到1个抽检样品铅的含量超标。超标样品集中来自法国和西班牙、意大利,此3个指标合格与否与酒价格档次无关,而是来自种植和酿造过程中农用化学品和化学辅料的污染。

(3)农药残留问题。检出9种农药残留,主要为防霉、杀菌剂,样品来自法国、意大利、德国、澳大利亚、奥地利和智利等国,检出与否与酒价格档次无关,由于缺乏相关限量标准,无法判定合格与否。

(4)生物毒素问题。在测试的100份进口葡萄酒中均检出赭曲霉毒素,虽未超过加拿大和欧盟标准2µg/L的限量标准,但应引起高度重视。

(5)包装材料器具迁移物问题。葡萄酒中塑化剂检出率为65.1%,反映包装材料迁移物是葡萄酒较大的质量安全隐患。

(6)食用添加剂/非法添加剂问题。在筛查样品中均检出葡萄酒特性物质黄烷醇,但也检出我国GB 2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定不得在葡萄酒中使用的富马酸防霉剂,以及超量添加了增色剂偶氮玉红和防腐剂山梨酸。

(7)指标菌污染问题。在检测的指标菌中金黄色葡萄球菌检出率高,检出样品主要为中低价位的葡萄酒,反映此类样品加工酿造工艺不过关,或存在原浆稀释勾兑造假情况。

(8)其他有毒有害物质问题。甲醛检出率高,但含量低,不存在人为添加情况;甲醇检出率高,超标率极低,超标可能为酿造工艺所致,与人为添加工业酒精无关;未检出生物胺,反映葡萄酒在发酵过程中霉菌污染并不严重。

(9)环境污染物问题。溴化物等含量低,在空白本底范围内;另外在所有摸底样品中均检出持久性环境污染物全氟化物,反映工业环境污染已进入食物链,无孔不入。

(10)假冒掺假问题。在200份进口葡萄酒样品,利用国际先进的稳定同位素检测技术对其进行掺假鉴别,从实验结果中未发现进口葡萄酒存在非常恶劣的非原浆造假情况,但不排除存在原浆勾兑稀释情况;但在勾兑过程中滥用或违禁使用添加剂情况不严重。

通过分析评估,进口葡萄酒的质量安全风险主要来自于重金属、防腐剂、农用化学品、霉菌和接触性包装材料器具的污染,相关风险因子在可控范围内,对人体健康危害较低。另外,笔者还发现进口葡萄酒的质量安全情况与来源地区、价格档次无关,不能按来源地区和AOC等分级档次高低,对葡萄酒实施分类管理。

5 进口葡萄酒质量安全管理监管的建议和对策

目前,检验检疫产品监管工作模式已向“轻出口、重进口”方向转变,进口葡萄酒是质检系统大宗重点进口商品,其行业利益的敏感性、来源多样性和质量风险的不确定性给检验检疫监管工作带来巨大的挑战,另外随着上海自贸区、前海等特殊贸易区的规划设立,电子商务平台的蓬勃发展,商品进口贸易方式与传统贸易模式有质的改变,为此,进口葡萄酒监管模式改革创新需求迫在眉睫,其改进的监管模式将会给检验检疫改革带来重要的意义。

本文参照国外先进国家葡萄酒等进口酒类监管经验,以风险分析为基础,科学监管为主线,提出以下检验检疫系统进口监管建议。

5.1 规范完善国家相关政策法规标准体系

出入境检验检疫部门的执法依据:《中华人民共和国国境卫生检疫法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规存在大量不完善之处,对进口葡萄酒实施的卫生监测、抽样和放行要求不明确,科学性和可操作性低,给执法把关带来随意性和不确定性,容易造成公众和进口商的置疑,为此,应参考国外进口酒类科学管理模式,进一步完善相关法律法规和口岸现场实施细则,确保监管到位,提高工作效能。另外,还需进一步完善食品安全技术标准体系。

5.2 建立健全我国葡萄酒质量安全标准

根据对葡萄酒存在的质量安全风险和对照国内外葡萄酒质量安全法规和技术标准的研究,发现我国与葡萄酒或葡萄原料有关的食品质量安全标准存在空白,需要进行制修订。另外,我国检测技术标准特别是对葡萄酒高风险质量安全指标存在空白或不适用,也需要进行制修订。

5.3 建立“检验放行与查验放行相结合”的长效监管机制

进口葡萄酒数量逐年攀升,产品质量良莠不齐,不法经营者掺杂造假手段多,传统的“批批检验”监管模式已经不适应“快进快出”的要求。对于进口葡萄酒批次较多的口岸,要做到批批检验就非常困难,且在人力物力资源上浪费比较大,为此要转变检验监管模式,实现检验检疫工作重点转移,将抓重点控制与抓风险评估、分类监管并进,简化流程,提高监管效能,真正从繁杂的批批检验中解脱,实施“检验放行与查验放行相结合”的长效监管机制,使检验检疫监管工作集约化、规范化,从而达到最佳的监管效果。

5.3.1 查验放行

查验放行是指根据进口酒类风险评估结果,对报检的进口葡萄酒经现场查验、感官检验后,即可进行合格评定的放行方式。具备下列所有条件的进口葡萄酒,检验检疫机构可根据现场查验、感官检验的结果进行综合分析,适用查验放行方式:

(1)产品质量稳定;

(2)过往检验记录良好;

(3)产品风险低;

(4)进口食品收货人追溯体系完善、诚信度高。

在查验放行中,应结合查证工作,对货证齐全的产品加快放行速度。

5.3.2 检测放行

检测放行是指按照国家质检总局的规定,在现场查验、感官检验的基础上需抽取代表性样品进行实验室检测,待各项检测完成后,方能进行合格评定的放行方式。

具有下列情况之一的进口酒类,应当适用检测放行方式:

(1)国家质检总局风险警示通报期内的;

(2)首次进口的品种;

(3)以木桶、皮囊等形式包装的进口原酒;

(4)前次进境检出不合格,且未经过3次以上入境检验合格的;

(5)现场查验或感官检验存在异常情况的;

(6)国家质检总局和检验检疫机构进口酒类安全风险监控计划抽中的;

(7)按照检验检疫机构进口酒类检验工作指引,抽批检测抽中批次的;

(8)国家质检总局有特别要求的;

(9)其他需要检测放行的。

可根据质量安全指标风险级别,分类选择不同的检验方式和检测承建机构:

(1)对高风险项目和样品可采取强制性批批检测,企业可委托具有资质的第三方委托机构检测,在报验前提交检测报告,对不合格货品不受理报验,合格货品由检验检疫官方实验室进行复核检测;

(2)对于中高、中风险物质、潜在风险物质和潜在产区产品,制定动态监测计划按比例、按计划送至检验检疫官方实验室;

(3)对低风险物质和生产企业产品,可采信企业委托第三方认可实验室或其自建实验室合格证书,予以放行。

5.4 建立健全“进口葡萄酒生产企业注册备案制度”

参照美国等国家经验,建立健全国外葡萄酒生产商、供应商注册备案制度,要求进口商进口时必须提供以下证明材料,进行条件审核:

(1)进口商必须具备CIQ颁发的许可证才能进口产品;

(2)进口商必须拥有一份CIQ颁发的标签许可证书才能进口产品;

(3)作为标签许可过程的一部分,进口商需要获得CIQ之前的产品许可;

(4)进口商必须确保葡萄酒生产商在CIQ注册,并向CIQ提供进口的预先通知。

5.5 搭建进口葡萄酒质量信息溯源平台

(1)建立可追溯的质量信息平台,使风险信息共享,监管工作常态化实施进口酒类产品检验检疫全申报,要求经营主体建立商品进口、验收、仓储、销售台账。建立溯源信息申报制,由政府部门、检验检疫部门、企业各部门通力合作,搭建“进口葡萄酒质量信息溯源平台”,建立数据库,实行进口酒类产品标识管理,建立“船运-货代-仓储-经销”紧密衔接的进口酒类产品追溯链条;建立进口酒类产品电子追溯体系,利用二维码、RFID等技术记录进口酒类产品从进口检验检疫、仓储、运输、批发到销售的全部信息,让每一瓶进口酒类产品都拥有着自己的“电子身份证”,逐步实现从进口、仓储、运输、批发到销售终端的全程有效监管,实现进口酒类产品来源可追溯、去向可查证、责任可追究,确保在各个环节都能快速辨别产品来源。检验检疫通过进行动态、规范、完善的管理,实现对企业的可追溯监管工作常态化。进口葡萄酒质量信息溯源平台,可实现监管部门对进口葡萄酒全程监控及信息的溯源管理,提高进口葡萄酒的管理水平。

(2)建立多部门协作,加大联合打假力度

通过搭建该平台,实现对进口葡萄酒商品的原产地信息、生产厂家、国际代理厂家、国际物流厂家、国内代理厂家、报关报检企业、商品质量检验信息等重要商品质量信息的收集和信息共享,将相关商品质量信息提供给相关政府监管部门、企业和消费者使用,实现对进口葡萄酒的全程溯源,保障进口葡萄酒的食品安全。

(3)执行检验检疫“两公开”

通过该平台数据库,对进口葡萄酒执行“两公开”:一是公开公布进口葡萄酒进口销售渠道。在政府部门、检验监管部门、葡萄酒交易中心等网站、公告栏公开国外生产商和在检验检疫部门备案情况;组织国外生产商和国内进口商签订真品牌、保质量公开自律承诺;通过各类网站向社会公布进口葡萄酒的销售渠道、网站门店和供应量。二是公开曝光进口葡萄酒不合格信息。公开曝光进口不合格葡萄酒国外生产商和国内进口商名称;公开曝光进口不合格葡萄酒情况;联合市场和质量监管委等部门联合执法,及时将有关情况向社会公布。

5.6 加强电子商务平台的进口葡萄酒监管

21世纪以来,以电子商务为重要特征的互联网产业发展迅猛,通过电子商务进口的葡萄酒品种繁多,从高端到中低端都有,目前暂时缺少交易产品质量追溯认证制度和执法支撑手段,仅仅靠企业诚信自律,很难保证企业不会因为利益的驱动而销售或者制造假冒伪劣商品,再加上有些企业质量责任法律意识淡薄,更加剧了假冒商品泛滥。

选取进口葡萄酒为监管模式的试点商品加强电子商务交易商品监管,具有普遍代表性。研究进口葡萄酒电子商务产品如何经各口岸汇集后,再流向市场的进口模式,通过境前预检、预申报等方式将把关工作前移,另外,可授权一批具有检验检疫部门认可资质的第三方检测机构为电子商务客户提供检测服务,编写检验检疫电子商务贸易货物管理办法,建立健全交易产品质量追溯认证制度和执法支撑手段,履行好进口把关职责。

6 结论

本文从中国进口葡萄酒现状、中外的葡萄酒质量安全标准的比较、进口葡萄酒检验检疫监管现状、近5年的深圳口岸进口葡萄酒的抽样检测数据等大量资料及数据基础上,对我国进口葡萄酒质量安全隐患进行详细的阐述和深入的分析,着重对进口葡萄酒质量安全管理作了深入的探讨,并提出了相应的对策,将为监管机构进口葡萄酒的安全风险控制和管理决策提供技术支持,同时为进口葡萄酒安全监管体系的完善建设提供借鉴和参考。

[1]中国轻工业联合会.葡萄酒:GB 15037—2006[S].北京:中国标准出版社,2008.

[2]中华人民共和国卫生部.食品安全国家标准发酵酒及其配制酒:GB 2758—2012[S].北京:中国标准出版社,2013.

[3]韩舜愈,李敏.葡萄酒质量安全风险及其控制[J].食品科学技术学报,2016,34(2):12-17.

[4]王凤平.进口葡萄酒检验监管新机制探讨[J].粮食与食品工业,2016,23(6):79-80.

[5]崔晓辉,贺丽娜.进口葡萄酒问题突出需重视[J].中国检验检疫,2012(4):29-30.

[6]冯杰.进口葡萄酒乱象分析及检验监管建议[J].中国检验检疫,2012(12):45.

[7]韦春妮,蒋宇翔.如何进一步提高进口葡萄酒检验监管能力[J].科技风,2012(15):266-267.

[8]刘世松.进口葡萄酒对我国葡萄酒产业的影响及对策[J].中国科技,2011(45):157-163.

[9]罗晓雷.进口葡萄酒的现状与发展趋势[J].中国食物与营养,2013,19(1):37-39.