百岁老人琴声悠扬

2018-01-20黄朱清

黄朱清

城市:上海市

时间:2016年5月5日

寻访:新四军老战士夏希平

去年春天,杂志社副总编辑徐君华问:“上海夏希平你们采访过没有?听说百岁了。”我说:“没有。”于是,他提供了联系人的姓名和电话。

5月5日,天空飘着小雨,我独自带上摄像设备,坐高铁从南京赶往上海。出了火车站,叫了辆出租车,寻找普陀区的一个地名:桂巷新村。夏希平,就住在这个小区的79号楼。敲门,屋里没回音。邻居说,“老人耳朵不好,用劲敲。”邻居是位大姐,她话音刚落,跑出来替我抡拳敲门。门开了,走出一位满头白发的清瘦老人,我连忙问:“是夏希平吗?”老人笑了,“是啊,你是黄同志?”我说是的。

这是一套50来平米居室。老人说,她和残疾的儿子住一起。客厅里,搭了张小床,是夏希平睡的。床前的小方桌上,备了糖果饼干。老人热情沏茶,叫我喝茶吃水果,然后转身拿了一本纪念册递给我。纪念册是上海市普陀区委老干部局为纪念建国60周年编印的,书名《风华》,收集了辖区老干部珍贵照片的故事,夏希平的照片,是纪念册的开篇故事,题为《叶挺军长为我们拍照》。上面还有老人的简历:夏希平,江阴人,1917年10月出生。我一算,老人虚龄正好100岁。

日军侵略中国,为了救国,1938年,夏希平与进步学生结伴而行,从上海坐船到了温州,又转道抵达皖南参加了新四军。在军部教导大队女生队学习训练后,被分在战地服务团三队。1939年4月,三队团员跟随叶挺军长下部队开展抗日宣传活动。经过两天的行军,到达繁昌县境内,继而趁夜色行动,渡过日军封锁的长江。在新四军部队,服务团员各展技艺。绘画组把各种内容的宣传画张挂起来,有揭露日军暴行的,有歌颂抗日英雄的,有宣传三大纪律八项注意的,还帮助连队出墙报。戏剧组开始编写快板和活报剧。夏希平是歌咏组的,这个组教干部战士唱歌,唱《大刀进行曲》《游击队之歌》等抗戰歌曲,同时演舞蹈节目。服务团到了新四军五支队营地,气氛一下子紧张起来,因支队活动靠近南京、蚌埠,随时有战斗行动。她们每天天没亮就起床,和部队一起跑步出操、爬山或演练。支队司令员罗炳辉,亲自示范举枪动作,演示军事技术。这次抗日宣传,服务团三队深入到了无为、庐江、舒城、六安、寿县、合肥、全椒、定远、凤阳等地的农村,用文艺开展抗日和拥军、扩军的宣传,叶挺军长十分高兴,多次为服务队员拍了照片。这段难忘的日子,夏希平是这样回忆的:我们战地服务团第三队有21个人,经常在团长朱克靖带领下,随叶挺军长到皖东做巡回宣传工作。我们身穿灰军装,赤脚穿草鞋,身上挂着干粮袋,束皮带,腰间挂了茶缸、毛巾,行军的时候背上背包。队里有6个女同志,叶挺军长给我们每人送了一顶大草帽……

在三队,有个队员叫李珉。老人说,当年她到达温州的第二天就见到了李珉,只见她穿着深黄色衬衣,蓝色的工装裤,把一条条抗日标语认真贴到墙上。李珉也是从上海来的,夏希平没想到她和自己分在一个队。后来,两人离开了服务团,再也没有见过面。有一天,传来关于李珉的消息,一次通过敌人封锁线遭到日军袭击,李珉中弹身负了重伤。牺牲之前,她用微弱声音鼓励大家:“革命流血不流泪。”夏希平说,我能活到今天,是革命战友们用生命换来的。

夏希平结婚,是在抗战年代。丈夫袁文德,福建漳州人,早年就读于龙溪师范学校,这所学校具有光荣革命传统,不少学生在地下党组织引导下,走上革命道路,袁文德是其中的一个,他走进“抗大”,后加入了新四军队伍。袁文德文化高,外语好,在新四军部队的火线报做过编辑。烽火岁月里,共同的理想和信念,催化夏希平和袁文德结成伉俪。皖南事变后,夏希平离开战地服务团,几经转战,后来在新四军茅山保安司令部负责宣教工作。

因抗战时局的需要,组织上让夏希平离开部队到地方工作。翻阅南京江宁的史志资料,我们找到了这样一段记载:“民国三十二年初,中共横山县委副书记纪涛(原名陆仁毅)和党员夏希平(女),受党的派遣来到向山矿区,以行医、教书职业为掩护,开展党的地下工作,活动在南山、凹山、向山一带。当年三四月间,发展钟玉蟾、钟怀富等6人入党,4月下旬,分别建立矿山、农村两个支部。矿山支部由钟怀富任支部书记,农村支部(坝头支部)由钟玉蟾任支部书记。两个支部成立后,根据上级党的指示,着重开展3项工作:(1)为部队筹集钢铁、煤炭;(2)深入矿山,组织发动矿工开展罢工斗争;(3)动员工农参军参战。”

夏希平说,江宁,这个地方是难忘的。1928年,江宁就有了中共地下党组织。抗战时期,江宁地区先后建立了中共横山县委、江宁县委和上元县委,并设立了县级抗日民主政权。1938年,陈毅、粟裕、傅秋涛等率新四军一、二支队挺进江南,创建了茅山抗日根据地,江宁一带是茅山根据地的重要组成部分,从赤山到青龙山,从秦淮河畔到横山,新四军的足迹遍布江宁各地。夏希平根据县委的指示,曾在禄口、秣陵一带为新四军部队征收田赋、钱粮。当时,这些地区敌人据点多,时常还有日伪军袭扰,环境很危险。夏希平回忆,每次遇到险情的时候,老百姓总是挺身而出,千方百计把她保护起来。

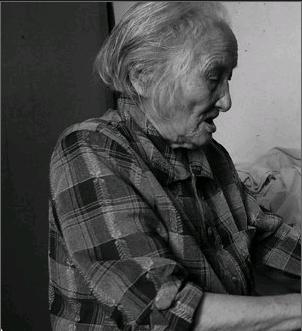

这一生,夏希平是坎坷的。1957年,上海出版系统有156人被错划为右派分子,其中就有夏希平的丈夫袁文德。袁文德离开部队,被安排在上海出版社,他曾参与翻译出版了《苏联美术论文集》等著作。夏希平原在上海市安庆路小学任教,受丈夫牵连,被迫举家迁徙青海的潢源县。袁文德在“文革”中被迫害至死。夏希平在潢源县第三小学教书。她既要备课上课,又要尽母亲责任。长子袁奎光两岁患上“骨痨”,到了青海,已经十三四岁的袁奎光骨结核越发严重,背驼得厉害,夏希平寻医问药为儿子治疗。她在青海工作了26年,直至1984年11月离休。袁文德在新四军的时候和彭冲熟悉,两人是福建漳州的同乡,又在一个部队呆过。1979年,袁文德在离世9年后恢复了名誉。夏希平离休后给彭冲同志写信,真实反映了远在大西北的处境。彭冲出面关心,夏希平一家人回到了上海。2016年10月,中共潢源县委、县人民政府派人特地来到上海,为夏希平百岁祝寿。采访夏希平时,老人把潢源县祝寿的贺信拿给我看,信里深情写道,“风风雨雨走过100年,酸与甜,苦与辣,荣与辱,百岁老人就是一本无言教科书。在家中,您是一根不断的梁,撑起一片天;在单位,您是一颗螺丝钉,无论在何岗位,一丝不苟,兢兢业业。您是一根笔直的标杆,您是一面鲜明的旗帜,您是一炬光辉的火把,您是我们永远的楷模。”夏希平生有4个儿女,唯有老大和她生活在一起,袁奎光已经年过70,因身体残疾没有成家,夏希平说,“他爸走得早,我一直把他带在身边,72年了。”endprint

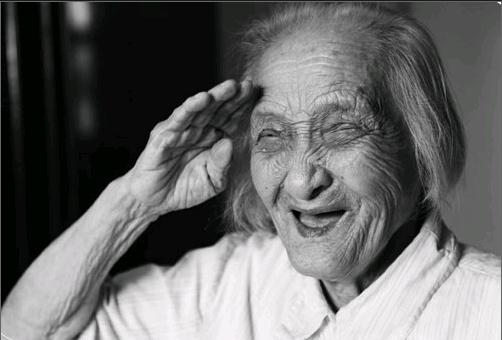

在老人家里的一个小室,有一架钢琴放着。我问夏希平,“这琴谁在弹?”老人笑笑,“我弹弹,年龄大了弹不好。”我惊诧,“能弹一曲吗?”夏希平面露羞涩,连声说“弹不好、弹不好。”见我执意要听她弹琴,老人在钢琴面前坐下,打开琴盖,“那我就弹《新四军军歌》吧。”她的手指落在琴键上,琴声随即响了起来,一边弹,一边喃喃吟唱:“光荣北伐武昌城下,血染着我们的姓名,孤军奋斗罗霄山上,继承了先烈的殊勋。千百次抗争,风雪饥寒,千万里转战,穷山野营……”夏希平一直把曲子弹完。这架钢琴,是夏希平女儿买给她孩子的,原本是外孙女弹的,她大学毕业去了国外,钢琴闲着。夏希平78岁开始学琴,锲而不舍,让琴声伴随晚年,一百岁了,她都不敢相信还能弹琴。

記者感言 采访夏希平,她震撼了我。一个百岁老人,在我面前真真切切地弹起钢琴来,边弹边唱,竟然把气势恢宏的《新四军军歌》完整弹唱下来,这不能不说是个奇迹,引发我悟出了中国共产党宣传工作的神奇力量。夏希平来到新四军之后,通过军部集训,她的第一个岗位就是战地服务团,服务团是在新四军政治部领导下从事文化艺术和民运工作的团体,是一支强有力的新四军宣传队。夏希平从这时候开始,热爱上了我党我军的宣传工作,在艰难险恶的环境中,机智冷静,甚至在敌人的眼皮底下奔走呼号,广泛宣传中国共产党的政治主张,鼓舞军民团结战斗,把日本鬼子赶出中国去。战地宣传的熏陶和锤炼,夏希平成为出色的党的宣传工作者。她的血液里,至今流淌着对党的宣传事业的忠诚和眷恋。离休后,夏希平在当地新四军研究会办公室做过行政工作,她给学生讲过新四军的光荣传统。古稀之年,以惊人的毅力学习钢琴,她把《我的祖国》《新四军军歌》作为练琴的主要曲目。悠扬的琴声,激昂的旋律,总会感染她牢记初心。夏希平在抗战年代入了党,举拳宣誓过要把自己的一切献给党,做党的优秀儿女。当战地服务团队友牺牲的消息传来,她没有产生丝毫的惧怕,依然活跃在抗日前线,冒着生命危险从事地下党的工作。

迎来了新中国,夏希平压根没想到丈夫被错划成了右派,她受到牵连,被迫含泪离开上海,去了大西北执教直至离休。她没有因此来计较个人的得失,没有与党离心离德,仍然一心扑在党的教育事业上,成为人们爱戴的“灵魂工程师”。大儿子两岁患病,“骨痨”造成脊椎严重弯曲,背驼得很厉害,又是聋哑,迄今未能成家,夏希平百岁高龄,把这个儿子留在身边照顾了70多年。小小餐桌上,看到她和残疾儿子温暖相依的场景,我泪水盈眶,这一幕,仅仅理解为她有母亲的情怀是不够的,还有她新四军战士的博大胸怀,共产党人的家庭美德,才让她意志坚强,乐观生活。endprint