中国教育史学科百年演进特征析论

2018-01-19王耀祖

王耀祖

(淮北师范大学 教育学院,安徽 淮北 235000)

何谓学科?学界论争不一,但有两种定义较为通行:学术的分类和教学的科目。如《辞海》和《教育大辞典》均持此种观点。学术的分类,即一个有关知识的分类体系,其目的在于方便人们更有效地探索、传播知识;它虽是人为的划分,却是知识积累的结果,须以知识本身形成较为系统的知识结构为前提。而教学的科目则是教学中依据一定的逻辑程序或教学理论组织起来的知识和技能的体系,是学校教学内容的基本单位。[1]这两种定义为我们研究中国教育史学科之形成提供了借鉴。

20世纪初,伴随着近代西方学科分类法的传入和中国近代学制的建立,教育史学科在中国诞生。目前,学界关于中国教育史学科诞生的具体时间尚有一定争议,但有几个标志性事件为研究者所肯定:1901年,由罗振玉、王国维创办的我国最早的教育刊物——《教育世界》刊行,其中陆续刊载有关中国教育史研究的论文,为学科研究交流提供了平台;1903年,通州师范学堂开设中外教育史课程[2],此系中国高等教育开设教学科目之始;1904年,“癸卯学制”规定大学堂、进士馆、师范学堂均需设教育史课程[3],使教育史课程全国性的开设取得了学制系统上的法定地位,为大规模培养学科研究人才提供了保障;1910年,由中国学者黄绍箕、柳诒徵合力完成的中国教育史论著——《中国教育史》问世,奠定了学科研究的基本范式。至此,从学科知识研究到成为大学教学的科目,再到首部本土论著的出现,中国教育史学科最终确立并进入了发展期。

在中国教育史学科的百年历程中,由于历史和社会原因,中国教育史研究既出现过成果丰硕的高潮期和辉煌期,也经历过研究的低谷、沉寂甚至危机期。其发展与中国教育学科一样,“是在异域理论的‘驱动’下,在其他学科的‘挤压’下,在意识形态的‘控制’下艰难行进”[4]。对此,一些学者曾有所阐释。①如:田正平《老学科 新气象——改革开放30年教育史学科建设述评》(《教育研究》,2008年第9期),杜成宪、崔运武、王伦信《中国教育史学九十年》(华东师范大学出版社,1998年),李忠、周洪宇《中国教育史学科研究取向的三次转换》(《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2015年第4期)等。但是通过梳理相关史料又可以发现,该学科波澜起伏发展的背后,总体演进较为典型地呈现出三大特点:外在意识形态支配学科研究的状况渐趋弱化,学科意识尤其是学科自身反思意识愈益增强,学科研究的广度和深度不断拓宽与提升。

一、学科研究的外在支配因素渐趋弱化

从学科诞生至20世纪40年代,中国教育史研究一方面受救亡、启蒙和主流社会思潮的影响,因政治而频繁变动,另一方面又被认为是救亡和改良的工具,是解决当时社会问题的良药。对此,当时的学者深有体会。如陈东原认为研究中国教育史是解决当时中国教育问题的出路,谓“要想解决中国教育问题,找寻中国教育出路……便不能不研究中国教育史”[5]。陈翊林不仅认识到教育是社会改造的工具,还从侧面指出教育对社会、政治的依附,分析了当时社会、政治、经济和文化的变化而带来的教育和教育史研究的变化。[6]舒新城则剖析了教育思想不能独立的原因,“思想的产生是由于应付环境,故其本质可视为一种工具,教育思想也就是应付教育环境的一种工具,一切思想都不能离开实际活动而独立”[7]5;并进一步分析了支配教育和教育思想的四类思想、思潮,“支配着它(教育思想——引者)的势力首推政治思想,次为社会思想,第三为世界思潮,第四为学术思想。近数十年的教育思想大概都可在此四方面寻得出渊源”。[7]15古楳则从政治史的视角阐释了近代中国教育史变化的动因:历次对外战争之失败——须用西艺;历次外交之失败——须用西文;政治腐败内乱不绝——须用西政。[8]可见,这一时期的教育史研究者,都不同程度上认识到社会、政治以及诸如新史学、实证主义、实用主义和疑古等文化学术思潮外在因素对中国教育的影响,并在教育史研究中有相应的体现,使得中国教育史著作均一定程度打上了救亡、启蒙等时代主题烙印。

新中国成立后,教育史学科又先后受到多重政治话语权的支配。如50年代,从指导方针到学科体系,到研究方法,都不同程度上受到了苏联教育学体系的影响,国内的教育学研究成了苏联的翻版,麦丁斯基的《世界教育史》以及康斯坦丁诺夫、麦丁斯基、沙巴耶娃的《教育史》相当时期内影响着国内的教育史研究。“反右”运动时期和“文革”时期,“口号”和“贴标签”取代了正常的学术研究,“教育是阶级斗争的工具”“学校是无产阶级反对资产阶级的主战场”,阶级斗争理论遍及所有研究领域,教育史学科也未能逃过此劫,一度成了“儒法斗争”的主战场。

改革开放以来,随着思想的解放和多元化,各种学术思潮涌现、并存,反映在教育史研究中的意识形态直接支配学科研究的局面已明显弱化,主导意识形态在一定程度上仅作为研究者观察问题的潜意识、立场和方法论指导而存在,中国教育史研究中的口号、标签式做法已完全消失,学理研究占据优势,学者更注重依据知识结构、从学科自身出发开展研究,学科和学术取向得以充实。如有学者将改革开放以来的教育学(包括教育史学科)学术话语的变迁概括为:20世纪80年代的“反政治化的政治化”阶段,90年代的“知识化和专业化”阶段,以及2000年以来“超越知识的文化追求”阶段。认为这个过程是学术、政治和大众三大文化系统从混沌一体,到分化独立,再到沟通对话并呈现出融合趋势的过程。[9]即是从学术话语变迁视角对发展趋势的尝试性阐释。

在百年的发展历史中,中国教育史学科面临着外在意识形态的“压力”甚或支配,这种支配是时代使然,是教育史学科和教育史家所不能选择和改变的,正如李泽厚所说:“学术与意识形态在现代中国一开始不但纠缠在一起,而且后者总是要求和驱使前者服务和服从自己”[10]。此种状况,不仅中国如此,世界各国亦然。“对教育史的兴趣,尤其是在19世纪和20世纪,一直与各种更广泛的背景联系在一起,因此,它也和对教育变化的解释相关,例如,国家的独立、‘现代化’的需要、教学的专业化、对特定传统和制度的颂扬或对这种状况的根本变换……因此,教育史所写和所教的东西不仅反映了不同的教育理想,而且反映了不同的历史解释。”[11]13-14但是另一方面,这种状况的出现又往往是“身在此山中”的研究者不自觉的选择,英国史学家卡尔(Edward Hallett Carr)指出这是“历史学家跟他的事实之间相互作用的连续不断的过程,是现在跟过去之间的永无止境的问答交流”[12]28,“历史学家对过去的解释,他对于有意义的和有联系的东西的选择,是随着新目标的在前进中的不断出现而改进的”,[12]135某种程度上亦可认为是学者社会责任意识的体现。葛兆光也认为:“身处某一时代环境中的学者,很难避免当时政治、文化和社会环境的纠缠,因而具有问题意识的学术研究中,常常会带有某种现实关怀的痕迹,学者在‘道’与‘史’之间,常常会出现很难抉择的困境。”[13]

关注现实,关注社会问题,是学者社会责任感的集中体现,且每一时代的学术都是时代的反映,这本无可厚非;但若以意识形态或主流意识支配甚至取代学术研究,一定程度上就妨碍了学术自身的独立性,学术本应具有的独立学理性丧失了,而变成了政治的应声虫。还历史以真面目,这是史学研究的要义,作为其分支的教育史学科亦应遵此底线,研究者在现实和历史之间应保持一定的清醒,绝不能站在今人的立场,任意非难、贬低古人,曲解甚至歪曲历史,“历史的兴趣和解释来源于对当前主要问题的关注,其结果是提供了关于过去不完整的和扭曲的认识”[11]17,对于此缺憾,教育史研究者理应明了。当然,教育史研究也不能完全埋头于故纸堆而不问现实,“教育史研究不是发思古之幽情,而是通过研究阐发中外民族教育经验与智慧,使过去、现在、未来的教育生命之流连绵接续,推陈出新,以便更好地为当代火热的教育改革与实践服务”[14]。如何把握这种尺度?对于学者来说这是一件很困难但又必须要处理好的事情,法国史学家雅克·勒高夫(Jacques Le Goff)的提醒也许有一定的启示,他说:“史学家们对世界历史的解读仍是出自于其改造世界的愿望(例如马克思主义的革命传统,还有其他的如托克维尔[Tocqueville]及韦伯所认为的应将历史分析与政治昌明相联系的观点),这点是合理的。”[15]

二、学科自身反思意识愈益增强

对外在意识形态支配的反抗,是学科自觉意识的体现,它增强着学科的主体和独立意识。在中国教育史学科百年的发展历程中,一直都伴随着学科意识觉醒和不断增强的呼声,使得学科的研究对象和内容愈益明晰,学科体系愈益系统,学科立场愈益自觉,研究者的身份认同和归属意识愈益增强。中国教育史学科意识的增强是学科走向成熟的标志,它不仅表现为从微观层面对学科的研究对象、内容、方法、结构、体系、研究视域等方面作了全方位的考察;还表现为从中观层面对学科的性质、定位、自身建设、历史发展、特征与规律、价值与功能、所面临的问题与困境、未来发展趋势及其使命等进行了较为全面的反思;更表现为着眼大社会背景下对中国教育史学科进行的宏观审视,开展的研究和取得的研究成果日益丰富。总体而言,学科研究的视角和价值取向日益回归学理和学科自身。

在中国教育史学科发展的第一次辉煌期二三十年代,学者的学科自觉意识产生了中国教育史研究的丰硕成果,无论是就数量、种类而论,还是从理论探索、方法创新运用等而言都达到了空前的地步,为此后的中国教育史研究和学科发展积累了宝贵的财富。但是,必须看到此时的中国教育史家主要是借鉴西方或其他学科的理论和方法,缺乏群体研究交流和纯学科自身的反思。美国哥伦比亚大学师范学院Harold.Rugg(1886—1960)教授于三十年代著有《三十年来教育中之科学方法》一文,指出:“教育学不过借用了自然科学的假设与方法,应用了生理学、心理学、社会学里面已经树立的基本概念”,“所以教育的进展以关连的科学中基本概念的发现与应用为转移。假使后者没有进展,教育的艺术当然亦不能有进展”,“教育中的科学方法是从自然科学搬来的。自然科学最注重精确的测量,而三十年以来,教育科学家亦倾全力于测量和统计的分析。教育学不但师承了自然科学的方法,而且因袭了自然科学家的宇宙观、人生观、教育观”。[16]其实,当时的教育史学科亦何尝不是如此呢!当然,这与当时中国新式教育建立与发展的现实背景有关,对此周予同深有体会:“中国自从清同治元年(公元1862年)采取西洋学校制度设立同文馆以来,到现在(公元1932年)已有70年的历史,然而教育的成绩如何呢?恐怕谁也不能说满意吧。它的所以失败,根本的原因在于不顾国情而专事模仿;不,不如说剽窃更为恰当些。于是最初模仿日本,继而模仿德国,继而模仿美国,继而模仿法国与俄国,一切都是浮薄的、皮毛的。”[17]方与严也谓:“中国推行新教育已有六十年的历史了!但只是时而抄袭日本,时而摩仿德意,时而拉扯英法,时而效步美苏,时而……等等,只能算它是‘拉车夫式’的教育。”[18]

“文革”前的10年,受二三十年代中国社会史大论战的影响和“双百方针”的鼓舞,学界就中国传统教育继承、教育史人物评价、研究对象和范围等问题进行了讨论,并形成了一定的规模,产生了较大的影响;但这次讨论旨在发挥教育史服务政治的色彩较浓,故也不能看作自觉,且难免陷入教条主义的泥沼。“新中国历史研究的根本特征是优先考虑社会史和经济史”,“取得的成果并不总是尽如人意,因为……在某个时期提供了促进力量和鼓舞的思想在另一时期却可能转化为教条”[19]。而真正的、纯粹的、系统的对中国教育史学科较为自觉的反思,是该学科学术研究积累与社会转型的产物,它始于“文革”结束之后。

1979年12月,在全国教育史研究会(先后更名为中国教育学会教育史专业委员会[1996]和中国教育学会教育史分会[2004])成立大会和第一届年会上,对教育史学研究范围的界定开启了该学科自觉反思的先声。1980年12月、1983年9月,全国教育史研究会又分别召开“中外教育史学科体系”主旨研讨会,在中国教育史学科产生半个多世纪后,首次有组织地对学科体系开展集体性理论探讨,开启了改革开放后中外教育史研究的空前热潮。此后在学会的推动下,有关教育史学和学科研究的论坛常态化。据笔者统计,在总计27次由中国教育学会教育史分会主办的学术年会、专题研讨会(见表1)中,直接涉及教育史学科的多达一半以上;在18次学术年会中,直接以教育史学科建设与发展为主题的论坛有6次之多,平均每三届一次。如:1996年教育史学科建设与功用问题,2000年“挑战与应对:教育史学科在新世纪的发展”,2004年“我国教育史学科建设百年回顾与反思”,2008年“国外教育史学科新进展”,2012年“转型期教育史研究的国际化与本土化”,2017年“教育史:学科建设与人才培养”等。即使不是以学科为主题,其议题也往往指向学科建设与发展,如2010年的主题是“社会大变革下的教育史研究”,议题包括教育史研究的范式问题、教育史的学术性与社会现实的关系、应用价值以及怎样为现实服务等。在学科主题研讨会中,2004年学术年会,在学科发展史上的意义更是得到不少学者的认可,如有学者认为它具有分水岭意义,是“我国教育史工作者第一次比较集中地对自己从事的学科进行自我认同和自我反思的一次学术研讨会”[20],之前偏重于学科反思,之后偏重于学科建设。毫无疑问,这些主题学术年会的召开,既是中国教育史研究者群体觉醒的反映,也是进一步推动学科自觉反思与建设的动力。

表1 中国教育学会教育史分会历届学术年会/研讨会主题/议题[21]

注:早期会议主题表述较长,如第一届至第五届学术年会,引者作了归纳处理。

三、广度和深度不断拓宽与提升

学科研究的广度、深度与学科意识的觉醒和摆脱其他学科、领域之支配密不可分,学科意识的增强,为学科向更深更广方向发展提供了源源不断的动力;而学科研究的广度和深度的提升又继续巩固和推动着学科的自主和独立意识,并由此发展出更为自觉的跨学科意识和学科立场。

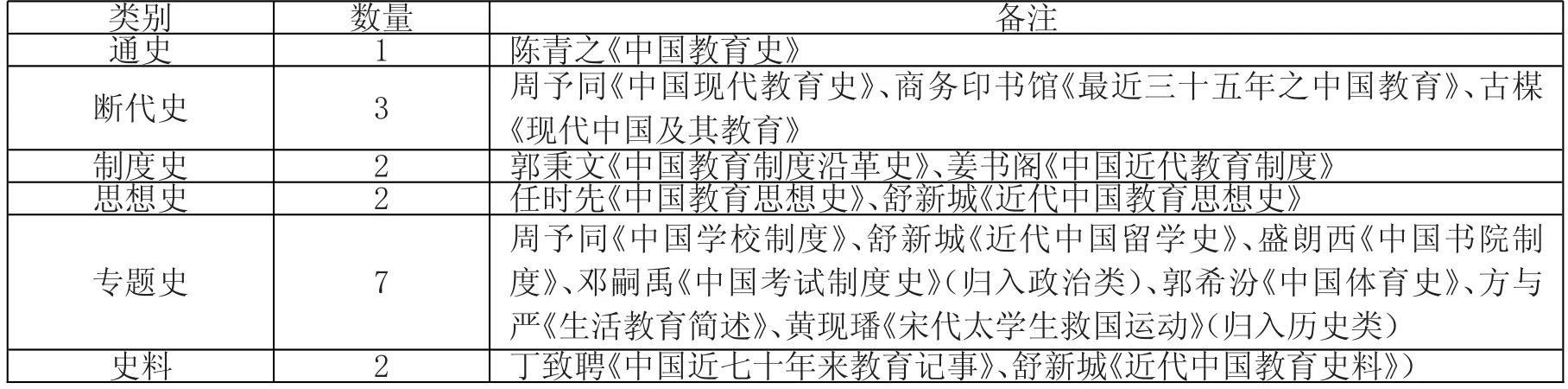

改革开放前的中国教育史,其学科体系多简单参照、借用甚至模仿、嫁接日美等国以及历史学、教育学的学科模式,重点关注历史上较为典型的教育现象、问题以及著名教育家的教育思想,它以通史或断代史为体例,以制度和思想为主线,以学校教育为主干,追求较为宏大的叙事和整体把握,这是典型的“问题导向”研究模式,与当时的中国史研究思路基本上是一致的。如20世纪八九十年代之际,上海书店选印出版了《民国丛书》五编千余种,其中收录教育类30余种,而中国教育史17种(见表2),细分之通史1种、断代史3种、制度史、思想史、史料各2种,其他专史诸如学校、书院、考试等7种;而未收入的民国时期中国教育史主要专著粗略统计约38种(见表3),其中通史12种、断代史5种、思想史2种、专史18种(其中学校教育6种,人物思想4种)、史料1种,基本上均体现了上述特点。典型者如徐式圭《中国教育史略》,虽名曰“教育史略”,然却仅有学校教育,较为典型地体现了教育史以学校教育为主干的思想。

表2 《民国丛书》教育史学类著作

表3 《民国丛书》未收录教育史著作

不可否认,追求宏大叙事和整体把握的历史研究风格,将“研究带入一个更理性化、更深刻化的时代”,但是它“多少忽略了‘小历史’中所包含的独特性、过程性和‘具体历史叙事’”,“在强调长时段、结构、功能、规律的同时,多少排斥了构成史学作品本质特性的编年、叙事、事件、人物”。[22]改革开放后,在全国教育史研究会成立大会和第一届年会上,与会学者认为教育史研究的范围是教育思想和教育制度,应与通史、哲学史和思想史有所区别,并要向科技教育史、民族教育史和老解放区教育史等方面扩展。[23]这种认识是对过去中国教育史研究基本思路的继承,虽未能完全突破传统的藩篱,却已展露了变化的曙光。

时至今日,中国教育史学科广延发展与纵深进军齐头并进,关注重点由传统的教育制度、教育思想和学校教育等狭义教育研究领域,逐渐扩展到家族教育、社会教育、生活教育、职业教育、区域教育、教育活动等更为广泛的领域,并走向与心理学、社会学、人类学、民族学、民俗学、宗教学等学科领域的融合。研究深度不断提升,研究视角不断下移,出现了诸如学前教育史、特殊教育史、高等教育史、职业教育史、家庭教育史、民族教育史、区域教育史、宗教教育史、比较教育史、教育交流史、教育哲学史、教育文化史、教育史学、社会教化史、教育管理史、教育督导史、教育学术史、教育活动史、教育家评传、师范教育史、女子教育史、科举史等内容丰富、形式多样的教育史研究领域和成果,且总体呈持续增长态势[24]。这使得教育通史与断代史、专题史与问题史、制度史与思想文化史、个案史与社会史、学术史与心态史、内部史与外部史等研究结合起来,大大地丰富了教育史的学科体系。

广度的拓展、深度的提升与中国教育史学科研究方法的多样化和教育史料的挖掘、利用密不可分。早期,中国教育史学科的研究方法主要是借鉴哲学、历史学和教育学的研究方法,诸如归纳、演绎、思辨、实证、史料搜集考订、文献分析比较等。改革开放后,全国教育史研究会曾召开专门会议探讨教育史研究方法问题,一方面不断加强对其母体学科新研究方法的吸收和消化,另一方面又不断借鉴诸如社会学、人类学、民俗学等学科的研究方法,将口述法、统计法、计量法、个案法、叙事研究、民族志等方法应用到教育史研究之中,较好地体现了宏观把握与微观分析、整体考量与局部深入、理论创新与方法论视角转换的结合。史料的挖掘、整理、应用是教育史学研究的基础。在史料的挖掘和利用方面,除正史、杂史、方志、文集史料外,经传、野史、笔记、书信、小说、戏曲、诗歌、民谣、谱牒、碑刻、文书、通俗读物等史料也被广泛利用,呈现有形与无形、图像与声音、文献与考古、图书与调查等资料相结合的趋势。

百年来,中国教育史研究的学科反思意识不断增强,意识形态支配学科研究的状况渐趋弱化,研究的广度和深度逐步拓展、提升,中国教育史学科从不自觉的跨学科立场逐渐走向自觉的自我学科立场,进而至更加自觉的跨学科立场。但是,另一方面我们也必须看到,总体而言中国教育史学科的体系仍不够明确,教育史学的理论和方法研究仍较为薄弱;就史料的挖掘、利用而言,仅为浩瀚的中国历史典籍的一角,广度和深度仍亟待提高。不但如此,进入新世纪以来,中国教育史学科还面临着前所未有的危机。陈寅恪曾说过:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名),其未得预者,谓之未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。”[25]对于中国教育史研究者而言,除了新问题、新材料外,更应有新方法和新视角。处于转型期的中国教育,新问题层出不穷,然而这些问题往往都有一定的历史根源或历史相似性,正如张荫麟所言:“随着社会当前的使命,问题和困难的改变,久被遗忘的史迹每因其与现状的切合而复活于人们的心中。”[26]这就要求教育史研究者以敏锐的“现实”眼光,不断从历史中挖掘“新材料”,并以新视角和新方法重新审视“老材料”。

[1]顾明远.教育大辞典(1)[M].上海:上海教育出版社,1992:258.

[2]通州师范学校章程[M]∥朱有瓛,主编.中国近代学制史料(第二辑下册).上海:华东师范大学出版社,1989:313.

[3]璩鑫圭,唐良炎,编.中国近代教育史资料汇编:学制演变[M].上海:上海教育出版社,1991.

[4]瞿葆奎,郑金洲,程亮.中国教育学科的百年求索[J].教育学报,2006(3):3-11.

[5]陈东原.中国教育史·自序[M].台北:台湾商务印书馆,1980:1.

[6]陈翊林.最近三十年中国教育史[M].上海:上海太平洋书店,1930:1-3.

[7]舒新城.近代中国教育思想史[M].上海:中华书局,1932.

[8]古楳.现代中国及其教育(下)[M].上海:中华书局,1936:306.

[9]于述胜.改革开放三十年中国的教育学话语与教育变革[J].教育学报,2008(5):3-19.

[10]李泽厚.中国现代思想史论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008:97.

[11]H.西尔弗.教育的历史编纂[G]//[瑞]S.马克隆德,主编.张斌贤,译.教育史.重庆:西南师范大学出版社,2011.

[12][英]爱德华·霍列特·卡尔.历史是什么[M].吴柱存,译.北京:商务印书馆,1981.

[13]葛兆光.宅兹中国[M].北京:中华书局,2011:227.

[14]黄书光.教育史学科发展的自我意识及其思考[J].当代教育论坛,2005(9):30-32.

[15]雅克·勒高夫.历史与记忆·1986年意大利语版前言[M].方仁杰,倪复生,译.北京:中国人民大学出版社,2010:5.

[16]陈选善.三十年来教育中之科学方法(摘要)[J].教育杂志,1935,25(8):108-109.

[17]周予同.中国现代教育史[M].福州:福建教育出版社,2007:4.

[18]方与严.生活教育简述·生活教育丛书编辑要旨[M].上海:教育书店,1947:1.

[19][英]杰弗里·巴勒克拉夫.当代史学主要趋势[M].杨豫,译.上海:上海译文出版社,1987:222.

[20]田正平.老学科 新气象——改革开放30年教育史学科建设述评[J].教育研究,2008(9):7-16.

[21]中国教育学会教育史分会大事记[EB/OL].(2016-09-18)[2017-09-10]http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b8fc238 0102wt8i.html.

[22]马敏.追寻已逝的街头记忆——评王笛著《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治,1870——1930》[J].历史研究,2007(5):167-184.

[23]韩达.全国教育史研究会会议述评[J].中国教育学会通讯,1980(1).

[24]侯怀银,王喜旺,李艳莉.中国教育史学科建设的百年求索[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2015(4):89-102.

[25]陈寅恪.金明馆丛稿二编·“陈垣《敦煌劫余录》序”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001:266.

[26]张荫麟.中国史纲·自序[M].上海:上海古籍出版社,2006:5-6.