“一带一路”倡议的国际回应研究:基于部分国家的态度

2018-01-18肖河

肖河

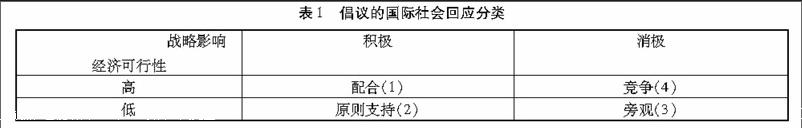

摘要:“一带一路”倡议是中国向世界提出的新型合作方案,其成功与否取决于是否能够得到世界各国的广泛支持。本文在方法上试图突破既有研究中缺少比较分析框架的不足,以国际社会对倡议经济可行性和战略影响的看法作为分析维度,将各国的回应分为配合、原则支持、旁观和竞争四类。在此基础上,本文尝试为上述维度设置客观的评估指标,并将分类模式与现实案例相匹配。本文认为,倡议在推进中应充分认识其经济可行性和战略影响对国际回应的塑造效应,更好地凝聚共识、化解阻力。

关键词:一带一路;中美关系;中日关系;中印关系

中图分类号:D822

文献标识码:A

文章编号:1009-5381(2018)01-0076-09

一、问题的提出

自2013年“一带一路”倡议提出以来,中国一直高度重视世界各国的态度和反应。这一方面正如“一带一路不是中国一家的独奏,而是沿线国家的合唱”[1]所言,是因为倡议并非中国单边推动的国际合作计划或者国际机制,而需要与伙伴国家共同制订对接方案;另一方面则是因为倡议与设有统一政策标准或门槛的一体化进程不同,“以目标协调、政策沟通为主,不刻意追求一致性,可高度灵活,富有弹性”,[2]其方式是双边合作与“一事一议”。因此,伙伴国如何看待和回应倡议就直接决定了推进的具体形式和程度。此外,“一带一路”又空前包容开放。中国多次表示“一带一路是开放的,是穿越非洲、环连亚欧的广阔朋友圈,所有感兴趣的国家都可以添加进入朋友圈”。[3]在2017年5月的高峰论坛上,更是突出强调了与发达国家的第三方合作是共建“一带一路”的重要内容。[4]可以说,整个国际社会的态度都与倡议息息相关,对倡议国际回应的研究不应局限于沿线国家。

然而,尽管国际回应研究对于倡议推进至关重要,但目前的成果还暂时不能满足需要。总体来看,相关研究虽然有一定数量,但是在方法上还存在明显不足,其中最主要的问题是分析视角单一,缺少分析框架和客观的操作性指标。相关国别研究要么聚焦于部分媒体的文本分析,[5]要么追踪少数智库的意见,[6]更常见的则是对外国政府表态和智库学者观点的综合。这些针对一国或者多国的综述或评述,往往“缺少具体的调研数据,部分观点的客观性和可靠性也有待商榷”。[7]其结果一方面是研究的主观选择性较强,很难全面、准确地反映一国政府、精英和大众对倡议的态度;另一方面也很难清晰、系统地比较不同国家之间的态度异同,发掘普遍性和差异性。事实上,中国海外经济影响的比较研究已经产生了不少成果。例如,有的量化研究就指出处于不同经济发展速度的国家对于来自中国的经济受惠感受不同,而这决定了对方社会的不同对华态度。[8]而倡议无疑也是中国海外经济活动的一部分,同样适用于比较研究。

综上所述,本文的写作目标不仅是要追踪国际社会对“一带一路”倡议的最新看法与回应,还希望能够改善研究方法,初步搭建起一套适用于比较研究的分析框架,并利用其分析部分代表性国家的立场。在分析框架的构建原则上,首先相较于当前普遍使用的“积极/消极”、“支持/反对”的简单线性划分,这一新框架应当具有更多的分析维度,以对国际回应的类型做出细分;其次在分析维度上,应当尽可能设置操作性强的客观判断指标,以明确区分不同国家在同一维度上的位置,尽可能地降低判断的主观性。笔者认为,如果能够遵循这两项原则、不断完善分析维度与指标,应当可以得到更加贴近现实、内涵也更加丰富的分析框架。

二、“一带一路”倡议国际回应的分析框架

虽然中国强调“一带一路”的提出纯粹出于经济发展考虑,反对过度解读,但是由于大规模的国际经济活动必然会影响到国际政治,因此国际社会始终会从不同层面看待“一带一路”。比较而言,美国政策界对倡议的认识最为全面。他们认为倡议至少包含四类目标:(1)促进中国经济结构转型,(2)增强区域一体化和经济联系,(3)增强中国的地区和国际影响力,(4)增强中国的军事投送能力。[9]其中,除了经济结构转型之外,其他三点均被全部或者部分(区域一体化)视为会对区域和国际权力分配产生影响。因此,国际社会对倡议的看法和回應通常也被简化为经济影响和战略影响两部分。其一般表现为“经济界/战略界”[10]或者“重视经济影响的政府部门/重视其他影响的非政府部门”[11]间的区分,同时两者看法普遍存在明显差异和对立。

在经济影响方面,除了担心产生债务问题之外,国际社会普遍承认倡议重视基础设施投资的做法会对亚欧各国经济产生显著的积极影响。[12]因此,评价的分歧集中于倡议的经济可行性上。疑虑一方面来自纯经济因素:主要包括中国经济增速是否足以保证对倡议的持续支持,倡议的长期利润率和经济拉动效果是否足以回报巨额投入,中国企业是否能够在缺少机制保障的情况下完成倡议项目,以及倡议是否有充足的融资渠道和市场支持等。[13]在非经济因素上,疑虑则涉及中国是否拥有推进倡议所必须的外交和安全应对能力,以及“一带一路”是否能够克服中国领导层周期性变更,是否具备政策持续性。[14]总体来看,国际社会认为倡议并不符合一般市场活动的经济理性,但是中国政府和国有企业也有能力承担推进中的经济投入,[15]其可持续性更多取决于领导人的政治意志而非中国经济的增速。

在战略影响方面,除了印度社会存在认为“一带一路”倡议将导致中国军事力量延伸至印度洋、构成直接安全威胁的观点之外,[16]绝大多数国家在意的是倡议对国际经济和政治秩序的影响。积极观点认为中国的“一带一路”倡议聚焦于区域联通的物理“硬件”,与TPP等规则“软件”可以互相支持,亚投行等新型国际机制带来的良性竞争也可以刺激世界银行、亚洲发展银行等传统国际机制提高效率。[17]中立观点认为倡议重视发展的理念对解决当前世界性的治理问题大有裨益,但是过于强调双边合作也会增强保护主义,削弱开放、无歧视、市场驱动的全球化原则,其推进将“改变半个世界的秩序”。[18]批评观点则将倡议视为对美国“亚太再平衡”战略的被动反应,其目的就是要建立“去美国化”的亚太区域秩序,[19]最终形成与跨大西洋经济区竞争的亚欧经济区。[20]一言以蔽之,分歧的焦点就在于倡议是将增强还是削弱现有的国际经济秩序。endprint

需要强调的是,对倡议经济影响(主要是可行性)的评价与对其战略影响(主要是对国际秩序的影响)的评价之间并不存在线性的相关关系。亦即一国认为倡议可行性较强并不必然意味着它认为倡议会对国际秩序产生积极影响;反之,一国认为倡议对国际秩序有积极影响也不必然意味着它认为倡议具有高度的经济可行性。例如,虽然美国的奥巴马政府和印度的莫迪政府都对倡议的战略影响持有负面评价,但是前者认为倡议本身并不可行,不必采取专门对策;[21]后者则认为如果不采取坚决的反制措施,倡议就将对印度构成重大威胁。[22]在大众认知层面,这种“脱钩”现象同样存在。例如,有相关研究指出东亚和东南亚国家在倡议提出后“认为中国对本国带来积极影响的比率有所提升,而对本地区所带来的积极影响比率反而有所下降”。[23]这一结果说明上述国家民众同样普遍认为倡议的经济可行性和对国际秩序的影响不可一概而论。

如上图所示,如果以经济可行性和战略影响这两个互相分离的维度来考察国际社会对“一带一路”倡议的回应,可以得出比“积极/消极”的简单线性划分更为丰富的态度分类。根据这一框架,从逻辑上看各国对倡议的回应可以大致分为四类:对两者均倾向于认可的国家认为倡议在经济和战略上利大于弊,因而会采取“配合”政策;对两者均不认可的国家则会冷眼“旁观”,静待中国消耗自身的经济和外交资源;对于倡议的战略影响持消极态度,但是又认可其可行性的国家则会采取排斥性的竞争政策,防止倡议由愿景变为现实;认为倡议的战略影响利大于弊,但是低估其可行性的国家则会选择性地参与其中风险较低的部分或者仅给予口头支持。

当然,即使是在同一政策象限内,由于认可或者不认可程度的差异,不同的国家的回应之间也存在差异。例如,认为“一带一路”倡议与自身经济和战略利益完全一致的国家会采取全面配合的政策。但是认为倡议虽然利大于弊,但是仍有消极后果的国家则会两面下注(hedging),在配合倡议的同时引入平衡力量。相反,同样是采取竞争政策国家,由于对倡议消极影响之性质及程度的认知变化,国家有时更倾向于接触遏制(congagement),谋求通过加入倡议来予以制衡;有时则会置身倡议之外,采取彻底的遏制(contain)政策。

在提出分析框架和国际回应的基本逻辑分类后,本文在下一部分将尝试确定判断一国在两个认知维度上位置的客观指标,并指出与各邏辑类型相对应的国家案例。

三、判断指标与类型案例

在经济可行性上,由于倡议本身并没有详细的规划、时间表和界限,同时中国在实践中主张与沿线国家的所有双边合作都是倡议的一部分,所以尽管倡议已经提出将近4年,绝大多数国家仍然无法把握其实质,也无法对倡议的整体经济可行性进行准确评估。正是因此,在“一带一路”峰会前国际社会对契合倡议理念的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的关注普遍超过倡议本身,[24]各国政府的亚投行政策也被等同视为对倡议的态度。[25]此外,中国在亚投行的筹建中,一直强调管理模式的国际化,高度重视风险控制与回报率,吸引西方发达国家的参与。[26]2017年,亚投行最终获得了穆迪3A的最高信用评级,这甚至超过了中国政府的主权信用评级,反映了国际社会对亚投行市场属性的认可。[27]综合上述两点,各国在亚投行的参与状况和注资额大致可以反映出它们对倡议经济可行性的看法。当然,由于各国总体经济能力的差异,注资与否及其额度未必能完全反映其主观意愿,还应当参考其它宏观经济指标。不过总体而言,截止2017年6月17日为亚投行实际注资的36个区域国家、19个非区域国家[28]应当被视为认可倡议的经济可行性,没有参加的国家态度则正好相反。

在战略影响上,大致可以根据各国参与高峰论坛、签署相关合作备忘录的情况以及各国政府针对“一带一路”倡议的专门表态,综合判断一国对倡议战略影响的看法。从参与高峰论坛的情况来看,国家元首或者政府首脑亲自出席反映了对倡议的最积极支持(29国)。派出内阁级官员作为代表的国家则可能虽然总体支持倡议,但是仍然对具体的推进方式有所保留,[29]或者是权衡了其他外交目标和压力后的折衷选择。派出一般官员作为参会代表则表示支持有限或者不支持,而拒绝派出任何代表参加则大致表示了彻底不支持甚至敌视态度。从签署合作备忘录的情况来看,截止2017年3月,中国共与50多个国家签署了包括“一带一路”合作备忘录、地区合作和边境合作备忘录、经贸合作中长期发展规划、地区合作规划纲要在内的各类合作文件。[30]签署此类文件,尤其是“一带一路”合作备忘录,说明了对倡议的明确支持。从各国政府的相关专门表态来看,大致也可以分为全面支持、有条件支持和批评三类。综合这三项指标,那些没有派高级官员参加峰会,没有签署相关合作文件,并且表达了批评立场的国家应当被视为对倡议的战略影响抱有消极看法;反之,则反映了各国从略有支持(一般官员出席、无合作备忘录、表态有条件支持)到全面支持(国家元首或政府首脑出席、有合作备忘录、表态全面支持)间不同程度的积极看法。

类型(1):采取配合政策的国家占国际社会的绝大多数,不过不同国家在配合程度上存在一定差异。按照本文提出的指标,匈牙利、马来西亚等亚欧国家代表了最积极态度:匈牙利总理乌尔班和马来西亚总理纳吉布均亲自出席了高峰论坛;早在2015年,匈牙利就与中国签署了“一带一路”合作谅解备忘录,是欧洲首个与中国签署此类文件的国家,[31]马来西亚则在高峰论坛上与中国签署了同类备忘录;[32]同时,两国都是亚投行的注资国,注资额均为1亿美元左右。[33]除匈马两国外,缅甸、老挝、柬埔寨三国也同属此类,因此一些外媒甚至将这些高度支持倡议的国家称为中国的“啦啦队长”。[34]

比较而言,俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫虽然也亲自出席高峰论坛,并且同样是亚投行的出资国(分别为65.4、7.3和0.27亿美元),但是它们并没有单独与中国签署“一带一路”合作备忘录,而是由俄罗斯代表在2015年与中国签署了关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明。这也表达了俄罗斯对倡议可能干扰其主导的独联体地区一体化进程的疑虑和防备。[35]endprint