1939年海河流域洪涝灾害影响-响应的传递过程及其效应*

2018-01-04方修琦马亚玲李晗孙白万金红

方修琦,马亚玲,李晗孙白,万金红,2,叶 瑜

(1.北京师范大学 地理科学学部地理学院,北京 100875;2.中国水利水电科学研究院,北京 100048)

1939年海河流域洪涝灾害影响-响应的传递过程及其效应*

方修琦1,马亚玲1,李晗孙白1,万金红1,2,叶 瑜1

(1.北京师范大学 地理科学学部地理学院,北京 100875;2.中国水利水电科学研究院,北京 100048)

1939年夏季海河流域发生的洪涝灾害是该流域20世纪发生的重大洪灾之一,基于历史文献记录重建了此次洪涝灾害的影响-响应过程。该年的洪涝灾害由7-8月间3次主要降水过程及其引发的河流决口造成,直接造成灾区人员伤亡并致使约五万平方千米的土地被淹,其中农田约有350万hm2,并毁坏灾区大量基础和交通设施。生活和生计因水灾被摧毁导致了大量的饥民和流民,流民涌入城市造成了城市的混乱和各种社会问题。为应对水灾及其造成的影响,日伪政府、租界、晋察冀边区政府和其他社会力量都以不同方式展开了赈灾救灾活动。日伪政府消极救灾致水灾的影响持续至1940年,他们还借灾害之机扩编伪军和骗招劳工;边区政府采取的积极救灾措施积极有效,使其更受人民支持,为日后的反扫荡和抗日战争的持久坚持奠定了坚实的基础。

1939年;海河流域;洪涝灾害;灾害影响与响应

我国自古以来就是洪涝灾害发生次数频繁、影响范围广、危害严重的国度[1],给人类生命和社会经济造成了重大损失并产生深刻的影响,有些影响的效应可能只是短期的,有些则可能长期存在,并影响到后续的社会发展。研究历史时期的洪涝灾害和灾害发生后的救灾响应过程,是认识洪涝灾害发生和救灾响应规律的有效途径。

受流域扇形水系特征和多暴雨天气影响,海河流域历史上便是我国洪涝灾害频发的地区之一,仅20世纪前半期便出现过多次洪水[1-2]。1939年夏季的海河流域洪涝灾害是20 世纪前半期华北最大的一次自然灾害,也是1801年(嘉庆六年)以来最大的一次洪涝灾害[2],加上日本侵略战争的影响,使 1939年被国内《申报》、《大公报》等各大报纸及《字林西报》[3]、《泰晤士报》[4]、《大英晚报》[5]等外国报纸描述为经济萧条、灾民遍野、城市尽成泽国的“巨灾”之年,其灾害范围和严重程度均远超过海河流域2012年发生“7·21洪水”[6]和2016年的7月19日的洪水[7]。《中国大洪水:灾害性洪水概要》[1]和《中国历史大洪水》[2]中对1939年特大洪涝灾害的雨情、水情、灾情等进行了概括,马亚玲重建了该年洪涝灾害的气象-水文-灾害过程[8],郭迎堂对1939年海河流域水灾中天津水灾进行了分析[9]。魏宏运对1939年洪涝灾情和灾后赈济等社会问题进行了实证性研究[10];董桂萍特别考察了1939年海河流域水灾中天津市的灾情和赈灾救灾措施及其影响[11];谢忠强和李云研究了晋察冀边区政府领导下地区的赈灾救灾工作[12]。

本文主要依据《天津地区重大自然灾害实录》[13],《中国气象灾害大典》[14-18]、《近代中国灾荒纪年续编(1919-1949)》[19]等整编资料,各类报刊资料中对1939年海河流域洪涝灾害的记录,整理1939年海河流域水灾情况,分析水灾对人口、生产和经济生活等系统造成的影响及其传递路径,并分析水灾的影响和社会响应过程。

1 资料与方法

1.1 区域概况

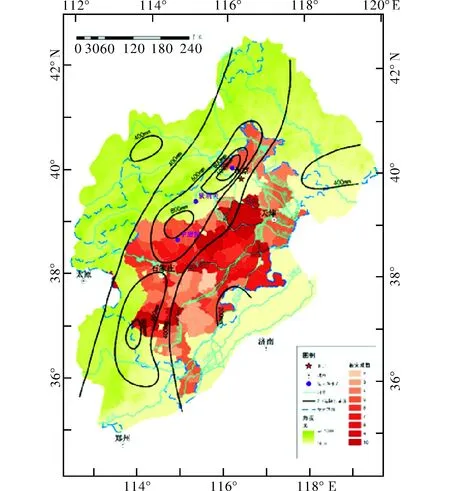

图1 海河流域1939年7-8月降雨等值线(引自文献[9],转引自文献[4])和洪涝灾害受灾区域范围、河北省灾情(被灾成数指被灾耕地面积占县域耕地面积的比例)

海河流域由海河水系、滦河水系、马颊河水系等组成,地跨北京、天津、河北、辽宁、内蒙古、山西、河南、山东等七省(市)区,位于112°~120°E,35°~43°N之间,流域平均长度450 km,平均宽度700 km,面积31.8万km2,其中山区面积占54%,平原区面积占46%(图1)[20]。其中,海河水系呈上宽下窄、上大下小的扇形分布,可分为北系与南系,北系由永定河、北运河、潮白河、蓟运河组成;南系由南运河、漳卫河、子牙河、大清河组成;海河南北两系汇合后始称海河于天津附近入海。海河流域降水时空分布不均匀,汛期6-9月雨量占全年雨量的75%~85%,局部地区多暴雨,短时间内容易产生大量径流;流域内上游支流水系众多、面积大,下游干流单一、面积小,河流的山区与平原区之间的过渡带较小,使得洪水容易集中、互相顶托,河流进入平原区后渲泄不畅容易造成决溢改徙,尾闾间更是渲泄不畅,导致局部或大范围的洪灾[2,21]。

从社会角度看, 1939年处于抗日战争时期,除晋察冀边区为共产党领导的区域外,海河流域全部县市整体上处于日伪政府的侵占下,人民处于战争的水深火热中,社会系统脆弱性高,严重削弱了人民群众和政府的抗灾救灾能力,使得灾害造成的后果更进一步严重。

1.2 研究思路

灾害是致灾因子、受灾对象的物理暴露和脆弱性、以及减轻潜在不良影响能力相互作用的结果。对作为受灾对象的人类社会经济系统可划分为人口子系统、生产子系统、设施子系统、经济子系统和社会子系统[22],灾害的直接后果是危害

人口子系统、生产子系统和设施子系统,造成生命和财产损失、作物歉收、设施破坏,即通常所关注的直接灾害损失或直接灾情。然而,灾害的影响不局限与此,由上述灾情进一步所产生的影响可能会通过发生在各子系统内部及子系统之间的一系列影响和响应行为传递到其他子系统,形成多个影响链,其结果不仅可使最初影响的程度被抑制或被放大,且某些影响的属性也可能由负面转为正面。有些影响和响应的效应可能只是短期的;有些效应则可能长期存在,通过人类社会经济系统的记忆,成为人类社会经济系统弹性的一部分。对自然灾害影响的认识,不仅要关注直接灾情,也需要关注灾害影响的传递过程,特别是那些对社会后续发展有深远影响的过程与结果。

基于以上认识,本文根据历史文献记载,按雨情与水情—直接灾害损失—灾害影响的进一步传递等三个环节,对1939年海河流域水灾影响在社会经济系统中的传递过程进行分析。

1.3 资料来源

本研究所采用的主要历史文献资料包括档案、报纸、文集等,从中提取1939年水灾信息和救灾信息。其中,雨情信息主要来源于《中国气象灾害大典-天津卷》[17]和《北京气候资料(1841-1980)》[23]从中提取降水过程信息并绘制降水量等值线图;水情信息主要取自北京水利部水文局编著出版的《华北区水文资料》[24]和《海河流域水文特征》[25],从中提取永定河、潮白河1939年7、8两月的逐日水位和流量变化;灾情及社会响应过程信息主要来自于《中国气象灾害大典 河北卷》[15]、《海河流域历代自然灾害史料》[26]、《近代中国灾荒纪年续编(1919-1949)》[19]等资料记载。

从涉及1939年水灾的各类文献和史料中摘录整理相关记录,并按来源、时间、雨情、水情、灾情、备注等字段分别提取相关信息,建立1939年水灾数据库[8]。在对不同来源的记载进行补充、校准后,按雨情——直接灾害损失——灾害影响的进一步传递三个环节,梳理出1939年海河流域水灾之后的社会响应和应对过程,总结洪涝灾害在不同社会子系统的传递路径及其长期效应。

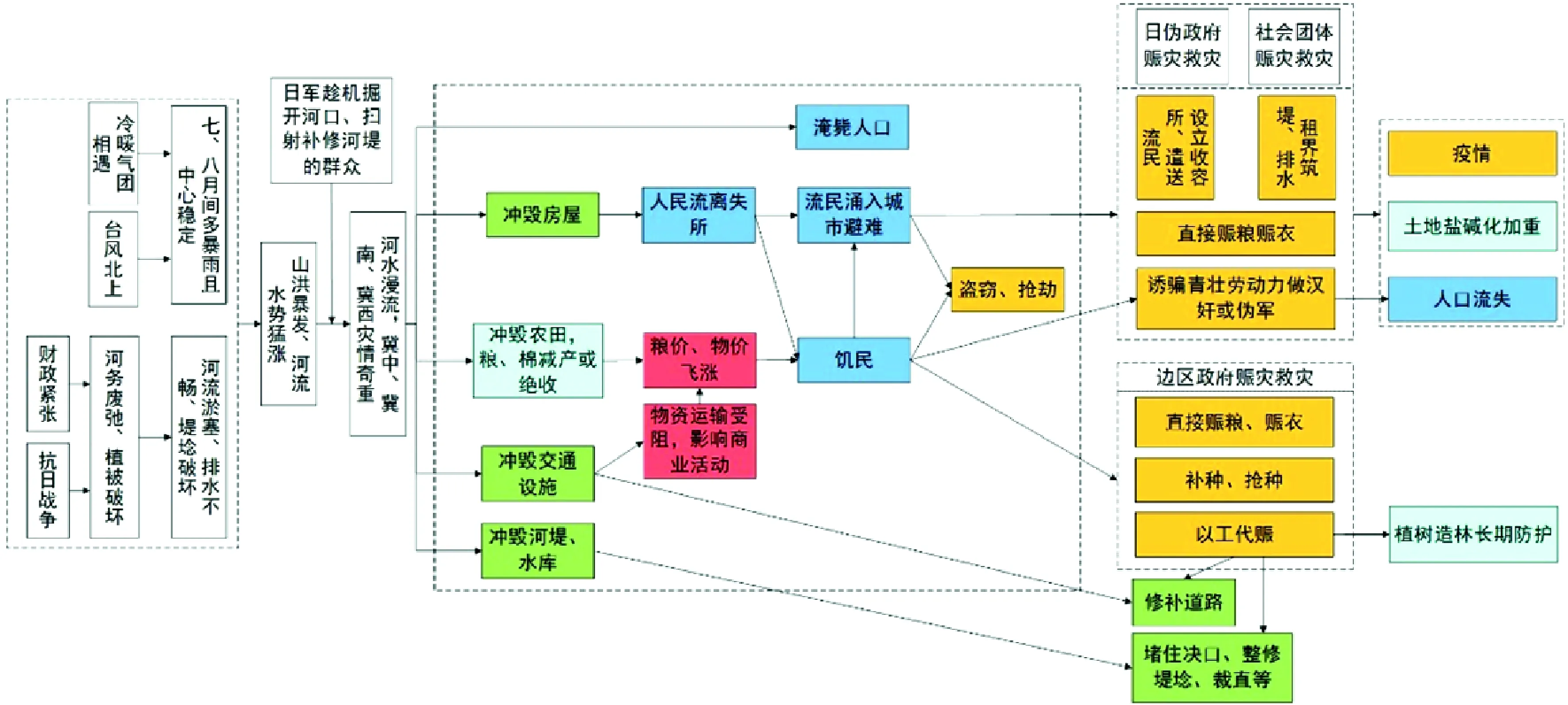

图2 1939年海河流域洪涝灾害影响-响应过程(绿色表示设施系统、深蓝色表示人口系统、浅蓝色表示生产系统、红色表示经济系统、黄色表示社会系统、空白表示背景信息)

2 雨情、水情与灾情

1939年为厄尔尼诺年[27],该年的洪涝灾害是全国性的[1-2],灾区覆盖北京、天津、河北、河南、山东、山西、上海、浙江、四川、贵州、湖南、云南、安徽、广东、重庆、江西、内蒙古、吉林、新疆等省份,其中以海河流域所在的北京、天津、河北、山西、河南最重。

2.1 降水过程

1939年海河流域暴雨的特点是次数多、雨期长、范围广、暴雨中心位置稳、强度大。1939年海河流域受台风北上影响,7、8月三次集中暴雨,引起河水暴涨,成为该年洪涝灾害的诱因[8]。

1939年7、8月间,海河流域出现三次主要降雨过程和几次零散的暴雨,降雨天数多达30~40 d,主要雨区位于燕山和太行山山前地带,中心部位7、8月的降水量达到800~1 000 mm以上(图1)。三次主要降雨过程中两次是受台风影响的,第一次主要降水过程由7月8日从琉球群岛东南向西北方向移来的台风引发,造成9-12日的暴雨,降水则持续至15日;第二次主要降水过程由7月23日从日本九州南方向东北偏北移动的台风引发,造成23-29日的集中降雨,暴雨强度较第一次更大。这两次主要降水过程的雨区均位于大清河流域一带,沿太行山迎风坡及燕山西部呈南北向分布,覆盖潮白、北运、永定、大清诸河中下游一带。第三次主要降水过程出现在8月11-13日,强度和范围均比前两次小,暴雨中心位于昌平、三家店、遵化、玉田一带。此外,7月初华北处于低压中心东侧,在海河北系和滦河中上游出现暴雨过程;又于8月15-18日和8月22-24日出现暴雨[28-29]。

另据《新民报》[30]、《申报》[31]、《新闻报》[32]等报纸记载,天津自8月下旬开始连日大雨。根据北京站的观测记录,北京地区1939年7-8月平均降水量分别达到526.6 mm,远远高于1951-1980年7-8月的30年平均降水量404.8 mm。1939年的年降水量为680.6 mm,也高于1951-1980年的平均年降水量[8]。

2.2 洪水过程

受7、8月份集中暴雨过程影响,海河流域内五大水系自1939年7月上旬开始普遍涨水,仅在7月内就出现3~4次涨水过程;据《中国历史大洪水》[2]记载,1939年海滦河流域7、8两月洪水径流总量为304 Gm3,位居1917年以来大洪水的第2位;各河流的最大流量和水位均出现在7月下旬,伴随河流涨水过程而来的是流域内各个河流的大规模决口,此次水灾灾区集中分布在海河流域各河中下游平原地区,尤其是大清河、子牙河、滏阳河、南运河等流域间的广大区域几乎全部被灾(图1)[8]。

与三次集中降水过程相对应,1939年海河流域洪涝灾害的洪水过程可划分为三个阶段:第一阶段涨水始于7月10日左右,13日达到第一个峰值,16日又达到更高峰值后开始回落;7月14日漳河出现最大洪水,洪水泛滥于南运河与滏阳河之间地区,进入贾口洼。第二阶段涨水始于7月20日,22日达到第一个峰值,并于26-28日达到此次水灾的最高峰值;受此次洪水过程影响,海河流域各河流在7月中下旬到8月初之间集中发生决口,7月25日永定河决口,永定河下游多处溃坝,洪水泛滥。第三阶段涨水始于8月11日,于14日达到峰值;8月20日天津市内围堤被冲毁,洪水进入市区,天津市几乎尽成泽国,市区78%的地区被淹,水深1~2 m,最深处达到2.4 m[8]。

特别需要指出的是,日军乘汛期残忍地将永定、大清、子牙、潴龙、滹沱、滏阳河等6条河流的河堤扒开决口近200处,使华北平原陷入一片汪洋[33]。

2.3 水灾直接灾情

1939年海河全流域遭洪水淹没面积达4.94 km2,灾区集中分布在海河流域各河中下游平原地区,尤其是大清河、子牙河、滏阳河、南运河等流域间的广大区域几乎全部被灾(图1)。洪涝灾害直接导致海河流域的民众生命财产损失、农业歉收、河流堤防毁坏,使得城市和乡村都遭到重创。当年全国受到洪涝灾害影响的207县中,河北省有104个县,河南省42个县,山东7个县;晋冀鲁豫四省经济损失合计约11.69亿元旧币。

1939年海河流域因水灾产生灾民近900万人,死伤1.33万人[8];其中,因日军决堤放水导致使冀中、冀南50多县被淹, 灾民500多万人[33];晋察冀边区被淹没村庄1万多个,灾民达300万人。

1939年海河流域受灾农田346.7万hm2。河北全省各县被灾耕地面积占县域耕地面积的比例为80%以上的重灾县市主要分布在大清河下游沿线、永定河下游沿线、南运河下游沿线靠近天津市的地区,还有子牙河下游、滏阳河和徒骇河上游;比例在50%~80%的次重县市分布在子牙河石家庄市到天津市的沿线、南运河下游和子牙河下游之间的地区(图1)。其中,冀中被淹良田15万hm2,冀中无收成村庄占全区2/5,粮食损失占全年粮食收获的67%;冀南受灾地区39.47万hm2,灾区水深1~2尺到30余尺;晋察冀边区被毁良田17万hm2,被毁粮食60万石。

洪水冲毁京山、京汉、津浦、京包、京古等8条铁路,铁路交通桥梁46座;冲毁公路565 km,公路桥梁537座;8月23日,平津火车中断,交通受到严重影响。

作为区域经济中心城市的天津市内围堤在8月20日被洪水冲毁,市区近80%区域被洪水浸泡,直至9月底天津市区洪水才开始退去;仅天津市区受灾人口80万,经济损失约6亿元旧币[9]。

3 洪涝灾害影响与社会响应的传递过程及其效应

洪涝灾害对人口、生产和设施系统所造成的直接影响进一步传递到社会经济系统中,产生一系列的影响与响应过程,并造成具有不同时效的后果(图2)。

3.1 与人员伤亡及与灾民救助相关的过程

水灾给人口系统留下的短期影响包括:直接造成人口伤亡;同时引发了流民和城市难民的产生;战时的混乱则让赈济工作无法有效进行,各自为政和非系统的组织赈济,使得赈灾在许多区域没有缓解灾情,人口系统在这一情况持续受到损害。

水灾也给人口系统留下长期影响,包括:食物缺乏的情景长期影响着灾民的营养和健康状况;由于洪水引起的疫情持续到1940年夏天仍然没有消除[12,34];日伪政府以赈灾为借口收编的伪军和通过廉价薪酬骗走的数万劳工使得当地劳动人口直接流失[10],影响了当地未来几年的农业劳动力供给。

3.1.1 从灾民到城市难民

1939年水灾在人口系统中的影响传递过程表现为由直接淹毙人口和造成大量灾民,演化为流离失所的饥民与流民涌入中心城市避难,再到流民与城中受灾居民在城市中形成城市难民。

1939年7月开始的几次降水与洪水过程直接造成大量的人员伤亡。如7月25日第二次主要降水过程引起的河流决口,长辛店淹死老幼7人;良乡43 000余户被淹;通县、昌平、密云、怀柔被淹毙600余人[14]。1939年海河水灾总计造成1.33万人的死伤,其中河北省死伤12 300人[8,15,26]。

《申报》[35]曾以醒目标题报道了1939年海河全流域水灾的广泛和严重性“冀鲁豫等地,几成一片泽国,八十年来仅见之灾情,无家可归者数百万人”。1939年海河流域洪水总计造成灾民近900万人;其中,日军把洪水作为战争的工具,乘汛期将永定河、大清河、子牙河等6条河流的河堤扒开决口近200处,并开枪扫射补堤群众,造成冀中、冀南50多县被淹,灾民500多万人。晋察冀边区被淹没村庄1万多个,灾民达300万人。8月19日天津市圩堤决口,使天津市区65万人受灾[13]。

洪水直接造成的人口伤亡成为灾害影响人口系统的第一个结果;死亡的人口短期内没有被合理的掩埋和处理造成了疫病在灾区的出现和灾区环境的进一步恶化[9,10],而由于洪水引起的疫情持续到1940年夏天仍然没有消除[34]。

加之洪水造成的房屋被淹和土地田亩被水浸泡的影响,农业生产系统和水利设施的被毁,使大量灾民流离失所而成为饥民和流民,水灾导致的食物的缺乏长期影响着灾民的营养和健康状况,而流民为求生进入天津、保定等城市,使灾害社会子系统中的影响变得更加明显。其中有大量灾民涌入到当时的中心经济城市天津市谋求生路。8月开始,河北省逃亡天津市灾民达5万人;天津附近地区因水灾疏津人口73 860人;8月20日天津市水灾发生后,郊区富户难民5万余人拖家带口进入天津英租借避难[10,13,26]。天津市区水灾发生时市内灾民本已达到65万人,加上近17万灾民逃入城市避难,使得天津市人口压力骤增。涌入城市的流民由于没有固定的住所大都居于市区内各处未被洪水浸泡的高地上[13]。在旧城区及其迤北一带,无论戏院、影院、澡塘、学校以及各种道路,均被流民所挤满[13]。各地涌入天津市内的难民,缺衣少食,多数在街头露宿约两个月;更有不法分子趁机扰乱,整个城市拥挤混乱,城市变成一座“死城”[10,13,36,37]。

由灾民转变为流民,流民再涌入城市,流民在城市的滞留和困苦的生活使其转变为城市难民,城市因难民而引发的城市拥挤混乱和社会问题使得洪水灾害的影响从生产系统传递到经济生活系统,而其对人口系统的影响仍然在持续。

3.1.2 赈灾与灾民安置

1939年海河流域洪涝灾害的灾区大部分处在日伪政府控制区和天津的租界区,还有部分属于晋察冀边区政府管辖的区域,灾后晋察冀边区、日伪当局、天津租界区以及其他力量都投入到赈灾救灾工作中,按行为主体可分为日伪政府、各国租界、晋察冀边区政府的赈济与灾民安置三部分(表1)。

日伪政府控制地区的洪水在缺乏有效人为响应的区域对不同层次系统的影响进一步加深,尤其是缺乏赈灾救灾措施导致广大灾区的人口系统受到进一步损害,而人口系统受到的影响则进一步扩大到其他子系统。

在日占区内的广大灾区,日军的行为不仅没有缓解灾情,更进一步加重了灾害的影响,广大农村地区的生产和生活情况进一步恶化。日军面对来势汹涌的洪水,在天津为保住津浦铁路及所储存的战争物资而将天津附近南运河的右堤掘开,导致洪水冲入天津西南洼地,天津告急[9];在华北的其他地区则执行“制造灾荒的侵略政策”,将多条河流人为掘口200多处,华北地区水灾空前[12]。尽管华北洪水在7月中旬已开始泛滥,但直至8月7日灾区都没有得到有效的赈灾救灾措施,8月7日《新华日报》[38]刊出木刻画直指华北水灾中日寇不行赈济的恶行。在保定地区“日军以冀中为游击队活动之地 ,仍禁止人民运送粮食运往该区 ,致灾情极为严重”,而涌入保定的流民仍在增加,导致城市俨然成为乞丐城;更为甚者,日军在灾区搜查、设卡截留流民,凡持有中交两行发行之北方券等法币者或被凶殴或被处死,而大多数流民则因无法通过城门关卡而露宿城墙下[10]。日伪虽在一些区域施放馒头,组织医疗队进行诊疗工作,但其目的在于推行治安强化工作。另一方面,日军趁灾区遍布难民与流民之机,在一些地区则机招募大量青壮年为劳工或直接收编为伪军,他们在华北许多县市设立职业介绍所,以微小的安家费骗取困苦的灾民到伪满洲国做工,津浦线铁路上每天都有十几车壮丁被逼迫着走上火车到关外去;伪蒙疆政府也计划到灾区招募十万劳工[10,39]。

在天津市,8月21日,日伪政府组织天津特别市水灾救济委员会(华北救灾委员会天津分会),召集天津市内各界人士进行赈灾救灾。9月下旬,随着天津市区内洪水开始退去,天津市区内的赈灾活动也逐渐减少。赈济的方式也由发放食物和提

表1 海河流域1939年水灾后赈灾救灾概况

供灾民收容转变为筹备冬衣和准备实施冬赈。到11月,天津市内仅保留五个较大的灾民收容所,赈灾活动趋于停止。天津市其他社会团体则各尽所能组织赈济,商会与红十字会等组织向灾民发放馒头进行救济和设立收容所接纳灾民,同时也开展尸体打捞和施放药品等工作;报界组织报道,向外界介绍灾情和呼吁募捐;演艺界则举办演唱会筹赈和义演安抚灾民。天津市内的社会各界爱心力量也尽心尽力,运用各种形式进行募捐活动,配合政府救灾的同时也进行自主搜救、收容、赈济灾民。

在天津的租界区,各国租界应对灾害的行为各有不同。英法租界均有意对灾民进行救济,曾开辟公共场所设立避难所容留灾民,并向灾民发放食物,英租界还组织医师进行救灾工作。但其时日本已加入轴心国,推行反英政策,并封锁租界导致租界的救济措施困难重重。意大利租界则设立难民收容所、向难民发放食物、衣物以及提供医疗服务并向一部分难民提供资遣[11]。

在共产党领导下的晋察冀边区,由于地处游击区,加之日军对这一区域实行封锁政策,导致许多物资无法进入灾区,使得灾区很难得到有效的赈济,灾区情况进一步恶化。尽管面临种种困难,但自海河流域水灾开始,晋察冀边区就开始了抗灾救灾工作。7月23日,边区机关报发表社论,提出五个救灾步骤,即拨款赈济、统制粮食贸易、掀起节食节用运动、募捐救灾运动、安置灾民[39]。接下来,边区政府采取了多种措施进行急赈救灾,包括有拨款赈济,边区政府在极其困难的情况下拨款10万元赈灾款进行赈灾;统制粮食贸易,通过实行统制粮食政策和向重灾区拨运粮食,一定程度上缓解了灾区粮食短缺的情况;掀起节食节用运动,将结余粮食和物品分发给灾民,帮助灾民渡过难关;募捐救灾运动,边区工作人员和边区各地工会工人发起募捐,通过捐款捐物向灾区灾民提供支援;安置灾民,边区组织灾民移民至灾情较轻的地区,还发动房屋未受损的群众向其他灾民提供房屋居住并帮助房屋受损较轻的居民修补房屋;治疗疾病,边区发动所有医务工作者向灾民提供医疗服务,由于日军的封锁政策导致西药奇缺,还设法组织以中药代替进行救治。边区政府的赈济措施有效的控制了水灾影响在各系统间的传递,起到了正面的效应。

此外,重庆政府在10月16日也开始为华北水灾赈灾进行筹备,通过拨款与发行公债等方式进行,但拨款与赈济仍然杯水车薪。

3.2 与灾后恢复重建相关的过程

随着洪水的逐渐退去,晋察冀边区与天津市内日伪政府都开始进行不同程度的灾后重建与水灾治理工作。

3.2.1 生产恢复重建

对于生产、经济和社会系统的恢复与重建,不同政府和组织因行为不同而分别产生正面和负面的效应,日伪政府的负面效应削弱其在华北的战争经济,而边区的正面效应则进一步保障了边区的稳定。

天津被水灾区占全市五分之四,受淹浸近一个半月,对工商业影响甚大,天津经济损失约6亿元旧币[9]。由于洪水冲毁和淹没的影响,交通、商业、人民生命和财产都受到侵害,导致物价、粮价飞涨,进一步产生盗窃、逃荒、疫病等更严重后果,洪水泛滥引发的灾害一直延续到1940年。在洪水退去之后,天津的纺织业工厂因为洪水毁坏机器、淹没厂房仍不能恢复生产,日伪政府设立的天津特别市水灾救济委员会开始组织天津市内纺织工厂的复工工作。八月底日伪政府责令社会局进行灾情调查,并对于一般工商业拟予以救济,其目的在于待洪水退去后恢复战争物资供给[13]。而租界地区则因为日军封锁和战争时期特殊状况生产恢复艰难。

但日伪政府对农村的态度极为消极。一方面,日军认为洪水可以逐出华北的游击队,不但缓施重建,而且实施封锁政策导致灾区的资源流通困难重重;另一方面,在冀中一些地区日军借急赈向农村地区散发伪币,不仅没有帮助农村改善灾情反而造成农民的债务,破坏了农村的经济生活[10]。但由于粮食的缺乏、生产系统的瘫痪,导致1940农民购买力指数降至96(基准为1937年的100)[40],1940年农村的生活情况更加恶化。

在晋察冀边区,边区政府组织群众开展补救农业生产活动。1939年8月11日,中共中央北方局对华北水灾作出指示,强调在洪水过后进行抢种、补种工作保证次年粮食供给;边区政府通过组织群众在未被水浸泡的高地上补种短期谷物与蔬菜、组织群众开垦荒地保证生产与粮食供给;1940年春天又发出《奖励生产事业条例》,积极提倡生产[12]。通过多地开展的春耕运动,晋察冀边区多个区县的耕地数量基本恢复至灾前水平,有部分地区耕地面积还有所扩大[39]。

3.2.2 治水过程

日伪政府在洪水退去后开展了部分水利治理工作,如日伪政府在水灾第二年堵闭永定河北岸四处漫决口;原华北政务委员会建设总署北京工程局在1940年汛期之后改建卢沟桥下游右堤决口处为溢流侧堰[28]。

晋察冀边区政府注重积极防治水灾,1939年9月29日发布文件[12],在晋察冀边区展开植树造林运动,通过植树造林长期防范水患,至1940年边区植树约740万棵;同时又成立由冀中行署统一领导的县河务委员会,组织群众兴修水利,通过以工代赈的方式组织群众进行疏浚河道、修筑河堤、修筑水渠。边区政府组织军民修筑堤坝防止滹沱河与潴龙河泛滥,仅任丘、高阳段便培修堤坝200 km左右;在水灾当年北岳区各县便整修水渠200余条,第二年,即1940年,边区整修水渠更是超过3 000条[39]。同时边区政府也通过以工代赈修复被洪水冲毁的交通基础设施,积极恢复灾区的生产生活秩序。

3.3灾害影响与响应行为的长期效应

1939年海河流域的水灾,不仅在洪水泛滥期间造成了灾区的巨大影响,水灾的影响与响应所产生的长期效应在其后若干年仍有表现,甚至影响了社会后续的发展过程。

在日占区,海河流域的洪水波及了约5万km2的土地,其中包括了23.11万hm2农田。日本政府曾以华北棉田引诱日商投资,而这次洪水不仅摧毁了冀南的棉收又淹浸了日商设在天津的厂房和机器,导致日商既损失原料又无法恢复生产[10]。在日占区洪水浸泡下的农田缺乏有效的灾后水利整治工程,导致了受灾农田土地盐碱化程度的进一步加重,海河流域土地质量下降造成的长期影响为农业生产的恶化和粮食产量的下降。这些因素下的共同作用,使得整个区域的经济和工业生产陷入停滞,进一步加重了地区的生产、生活资料的缺乏,在一定程度上影响了日本政府的战争经济。除因水灾死亡和成为难民的人口造成了灾区劳动力的流失外,日伪政府以赈灾为借口收编的伪军和通过廉价薪酬骗走的数万劳工,不仅使得当地劳动人口直接流失[10],影响了未来若干年当地的农业劳动力供给,而且也影响了敌我双方军事力量的对比。

与此形成强烈的对比的是,晋察冀边区军民虽然同样经受了洪水造成的生命财产损失和经济困难,但边区政府实施的积极救灾措施较日占区更为积极有效,也使边区政府更受人民支持,军民更加团结,为日后的反扫荡和抗日战争的持久坚持奠定了坚实的基础。

4 结论

1939年是20世纪海河流域水灾最为严重的年份之一。夏秋季节台风北上造成的暴雨洪水是引发洪水发生的原因;战时社会动荡、局势混乱、水利设施失修严重,加之日军把洪水作为武器的人为决堤泄洪行为,进一步加剧了洪水灾害的严重程度。

1939年水灾受灾人口达900余万,其中直接淹毙人口1.3万余人;洪水淹没5万多 km2土地,冲毁农田340多万hm2,粮食因此而减产或绝收;洪水毁坏已有的水利设施,冲毁房屋造成灾民无家可归,冲毁公路、铁路等基础设施达数百公里;在灾区造成众多饥民与流民,十余万人因洪水成为难民涌入城市,引发城市状况的恶化。洪水共造成的经济损失超过11亿元旧币。

1939年洪涝灾害影响传递的主要路径包括:①水灾造成的人口淹毙、冲毁房屋直接影响人口子系统,间接地造成了灾区灾民流离失所→导致大量饥民和流民的产生→流民涌入城市避难造成城市中出现盗窃与抢劫等问题,进而影响传递到社会子系统。②通过冲毁农田和水利设施→造成粮食和经济作物减产或绝收直接影响农业生产子系统;间接引发经济子系统的粮价、物价飞涨→饥民和流民增加→最终影响社会子系统出现盗窃与抢劫等问题。③洪水通过破坏道路交通、城市工厂生产设施,间接影响经济子系统,包括灾区的物资供给、运输和商业活动→粮价、物价飞涨,这一影响又被进一步传递至社会子系统。

日伪政府、晋察冀边区政府和其他社会力量都开展了赈灾救灾活动。日伪政府和其他社会力量的救灾多集中社会子系统的赈灾,但效果有限;而晋察冀边区政府开展的积极的春耕和防灾、水利治理工作,缓解灾害影响的进一步传递。更重要的是,日伪政府和晋察冀边区应对灾害所带来的社会效益是相反的,人民对边区政府更加支持,军民更为团结,成为日后的反日寇扫荡和抗日战争最终胜利的重要基础。

[1] 骆承政, 乐嘉祥.中国大洪水——灾害性洪水概要[M].北京: 中国书店, 1996.

[2] 水利电力部.中国历史大洪水[M].北京: 中国书店, 1989.

[3] 佚名.Tientsin flood worst in living memory [N].字林西报, 1939-09-06.

[4] 佚名.Tientsin disaster [N].泰晤士报, 1939-09-14.

[5] 佚名.Tientsin flood damage heavy [N].大英晚报, 1939-10-07.

[6] 中国天气网.城市之殇——“7.21”北京特大暴雨 [EB/OL].(2012-08-20)[2017-02-01].http://www.weather.com.cn/zt/kpzt/1696696.shtml.

[7] 贾婷.9观测站24小时雨量史上最大 [N].京华时报, 2016-07-22(A10).

[8] 马亚玲, 叶瑜, 万金红, 等.1939年海河流域洪涝灾害的气象-水文-灾害过程浅析 [J].古地理学报, 2017(待刊).

[9] 郭迎堂.1939年的天津水灾及天津市的防洪减灾对策 [J].灾害学, 1993 (4):78-81.

[10] 魏宏运.1939年华北大水灾述评 [J].史学月刊, 1998 (5):95-101.

[11] 董桂萍.1939年天津水灾及赈济述论 [D].天津:天津师范大学, 2007.

[12] 谢忠强, 李云.1939年海河流域水灾述论 [J].河海大学学报(哲学社会科学版), 2011,13(1):15-19,89.

[13] 天津市档案馆.天津地区重大自然灾害实录[M].天津: 天津人民出版社, 2005.

[14] 谢璞.中国气象灾害大典-北京卷[M].北京: 气象出版社, 2005.

[15] 臧建升.中国气象灾害大典-河北卷[M].北京: 气象出版社, 2007.

[16] 温克刚.中国气象灾害大典-山西卷[M].北京: 气象出版社, 2005.

[17] 王宗信.中国气象灾害大典-天津卷[M].北京: 气象出版社, 2008.

[18] 丁一汇.中国气象灾害大典-综合卷[M].北京: 气象出版社, 2008.

[19] 李文海.近代中国灾荒纪年续编(1919-1949)[M].长沙: 湖南教育出版社, 1993.

[20] 水利部海河水利委员会.海河流域水旱灾害[M].天津: 天津科学技术出版社, 2009.

[21] 刘宏.海河流域六百年来水灾频发的警示 [J].中国减灾, 2007 (12):42-43.

[22] 张兰生, 方修琦.全球变化:第二版[M].北京: 高等教育出版社, 2017.

[23] 北京市气象局.北京气候资料(一)(1841-1980)[M].北京: 北京市气象局, 1982.

[24] 水利部水文局.华北区水文资料(海河流域永定河水系水位、气象)(1912-1949年)[R].北京: 水利部水文局, 1954.

[25] 河北省革命委员会水利局.海河流域水文特征资料(内陆河流域 海河 永定河水系) (1892-1970年)[R].河北: 河北省革命委员会水利局, 1972.

[26] 河北省旱涝预报课题组.海河流域历代自然灾害史料[M].北京: 气象出版社, 1985.

[27] 王绍武, 龚道溢.近百年来的ENSO事件及其强度 [J].气象, 1999 (1):10-14.

[28] 马德昌, 薛连魁, 邢富茹.1939年永定河洪水考[C]//2004北京城市水利建设与发展国际学术研讨会会议秘书处.2004北京城市水利建设与发展国际学术研讨会.北京: 中国水利学会出版社, 2004:412-418.

[29] 中央气象局, 中国科学院地球物理研究所联合资料室.中国降水资料[M].北京: 中央气象局 中国科学院地球物理研究所联合资料室, 1954.

[30] 佚名.天津水灾酿成奇惨局面 [N].新民报, 1939-08-23.

[31] 佚名.天津水灾余闻 [N].申报, 1939-09-17.

[32] 佚名.津门大水记 [N].新闻报, 1939-09-12.

[33] 池子华, 李红英, 刘玉梅.近代河北灾荒研究[M].合肥: 合肥工业大学出版社, 2011.

[34] 北京后勤党史资料征集办公室.晋察冀抗战时期后勤工作史料选编[Z].北京:北京后勤党史资料征集办公室,1985.

[35] 佚名.冀鲁豫等地尽成一片泽国,八十年来仅见之灾情 [N].申报, 1939-09-02.

[36] 夏明方, 康沛竹.20世纪中国灾变图史[M].福州: 福建教育出版社, 2001.

[37] 任云兰.近代天津的慈善与社会救济[M].天津: 天津人民出版社, 2007.

[38] 佚名.“敌寇惨绝人寰 ,水淹河北平原 ,数十万灾黎待赈”木刻画 [N].新华日报, 1939-08-07.

[39] 李金铮.晋察冀边区1939年的救灾渡荒工作 [J].抗日战争研究, 1994 (4):120-131.

[40] 许道夫.中国近代农业生产及贸易统计资料[M].上海: 上海人民出版社, 1983.

Impact-response Processes of the Flood 1939 in the Haihe River Basin and its Long-term Effects

FANG Xiuqi1, MA Yaling1, LI Hansunbai1, WAN Jinhong1, 2and YE Yu1

(1.FacultyofGeographicalScience,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China;2.ChinaInstituteofWaterResourcesandHydropowerResearch,Beijing100048,China)

Flood in 1939 summer was one of the severest floods in the Haihe River basin. The flood was caused by three large-scale extreme rains in July and August which made the rivers burst or overflows its banks. Direct damages of the flood include that large amount people were died, injury or homeless; more than 50000 km2land including 35000 hm2cropland was flooded; and mass of infrastructures were destroyed. The flood victims who lost both their homes and means of livelihood became famines or refugees. Thousands of refugees were packed into cities disturbed public order and caused social problems. The Japanese invaders, the foreign concessions, the Anti-Japanese Border Region, and the social organizations had taken different countermeasures to response the flood and its impacts and to rescue the flood victims. The Japanese invaders not only coped with the disaster relief passively, but enrolled new puppet soldiers and cheap worker from the refugees. In contrast, the Border Region won more support from the people for the positive and efficient countermeasures to the disaster relief and the recovery from the disaster, that made the foundation for winning the Anti-Japanese war be more strengthened.

1939; Haihe river; flood disaster; impact and response of disaster

方修琦,马亚玲,李晗孙白,等.1939年海河流域洪涝灾害影响-响应的传递过程及其效应[J].灾害学,2018,33(1):32-38.[FANG Xiuqi, MA Yaling, LI Hansunbai,et al.Impact-response Processes of the Flood 1939 in the Haihe River Basin and Its Long-term Effects [J].Journal of Catastrophology,2018,33(1):32-38.

10.3969/j.issn.1000-811X.2018.01.007.]

2017-05-27

2017-07-25

科技部基础性工作专项(2014FY130500);国家自然科学基金项目(41371201);中国科学院科技专项(XDA05080102)

方修琦(1962-),男, 吉林前郭人, 教授, 研究方向为气候变化及其影响与适应研究.E-mail:xfang@bnu.edu.cn

X43;P331

A

1000-811X(2018)01-0032-07

10.3969/j.issn.1000-811X.2018.01.007