浅析财经类媒体舆论监督的报道特点

——以“胜景山河”上市报道为分析个案

2017-12-28文/英红

文/英 红

浅析财经类媒体舆论监督的报道特点

——以“胜景山河”上市报道为分析个案

文/英 红

2010年,由于财经类媒体的报道,已经在IPO过会的胜景山河生物科技股份有限公司(以下简称胜景山河)被阻拦在了资本市场之外,这可以说是财经类媒体成功开展舆论监督的经典案例。本文以胜景山河事件报道为例,对财经类媒体舆论监督的报道特点进行了分析,并对它们在舆论监督中的影响因素、功能及成功原因进行了分析。

财经媒体 舆论监督 胜景山河

财经类媒体要想增强公信力和权威性,就必须在真实、客观、公正传播财经信息的同时,有针对性地发挥好舆论监督作用。按照原计划,胜景山河于2010年11月30日在通过中国证监会审核后就发布了招股意向书,并以每股34.2元的价格成功发行了1700万股,共募集5.81亿元资金,2010年12月17日将准时登陆深交所。然而,就在挂牌之前的半小时,深交所网站突然发布公告,决定暂缓其上市。随后,中国证监会又召开新闻通气会,就胜景山河IPO被否决一事进行说明,撤销了胜景山河公开发行股票的核准决定。这起事件的发生,与多家财经类媒体质疑该公司涉嫌虚增销售收入、招股说明书披露不实有很大关系,是我国大陆地区新股发行史上的典型案例。

一、胜景山河的“曲折”上市之路

胜景山河位于湖南岳阳,主营产品是生物酿造黄酒。2008年1月30日,在平安证券有限责任公司的辅导下该公司踏上了上市之路;2010年10月22日,获证监会发审会有条件通过;同年11月26日,IPO获批并计划于12月17日登陆深交所中小板市场。

然而,就在2010年12月16日,胜景山河即将上市的前夕,《每日经济新闻》刊登的一篇报道让这家公司的上市梦彻底破碎。在这篇题为《胜景山河涉嫌“酿造”弥天大谎》的报道中,记者通过大量调查取证,质疑该公司招股书中存在披露虚假信息、收入数据失实、虚构存货等问题。经记者过深入采访后发现,商家超市、饭店酒楼里基本上看不到胜景山河的产品,认定公司宣称的巨额销售量是虚假的。同时,记者还将其实名举报到证监会。此后,事件开始发酵,陆续有媒体加入对该公司造假上市的报道中。例如,《胜景山河:是胜景还是浮云》等相关报道纷纷在网上热传。迫于舆论压力,中国证监会于2011年4月6日发文叫停该公司上市。

这是一个由财经类媒体首次介入,将一个造假上市的公司“拉下马”的重大事件。在这个案例中,财经类媒体有力地发挥了对上市公司的舆论监督作用,维护了广大投资者的利益。

二、对胜景山河报道的样本选择

在胜景山河被叫停上市的事件中,财经类媒体是如何进行监督的呢?为此,笔者选取了2010年10月22日至2011年4月6日的财经类媒体报道样本。

2010年10月22日,是胜景山河被证监会发审会有条件通过的时间,公司开始进入信息披露环节,进入媒体的视野。2011年4月6日,由于证监会的叫停,公司上市终结。在这半年左右的时间里,财经类媒体的质疑对该公司被终止上市产生了重要影响,这段时间内财经类媒体大量的报道,直接导致了中国证监会对其上市的否决。

笔者在对中国财经类报刊数据库进行搜索时发现,在半年时间内,一共有27家纸媒对胜景山河进行了报道,共刊发稿件144篇。除掉一般的信息公布,有89条重要报道进入了研究视野。为了增强研究的针对性,本文选定了刊发相关报道较多的4家财经媒体进行重点研究:《每日经济新闻》共刊发16篇文章,《证券时报》共刊发12篇文章,《第一财经日报》共刊发7篇文章,《上海证券报》共刊发5篇文章进行了报道。

三、胜景山河报道的媒介呈现形态

为了展示对胜景山河报道的媒介呈现形态,本文参考美国政治传播学家罗伯特·恩特曼(Robert M. Entman)教授关于典型丑闻框架的三个特征,即报道所持续的时间、高可见度以及一致性、共鸣度进行研究。

1.报道长度。报道长度是可见度的一个重要指标,通过表1的统计发现,4家媒体对胜景山河的报道长度多集中在1000到2000字之间,占47.5%。

表1 报道长度统计表

从报道长度上看,媒体对胜景山河的报道篇幅集中于1000~2000字,考虑到对标题、导语、配图等设计,一篇1000~2000字的报道约占到整个版面的四分之一或接近二分之一。这样的报道能够迅速进入人们的视野,属于高可见度的报道。其中,最长的一篇报道刊登于2010年12月16日的《每日经济新闻》上,共有6356个字,占了整整一个版面。

2.报道所在版面。版面是可见度中最为直观的一个数据。在具体的版面中,就可见度来说,头版无疑是最高的。据表2统计数据显示,在40篇报道中有7条被安排在了头版,1条在头版开辟导读,大部分的报道还是被安排在了内版,占了80%。

表2 报道所在版面统计表

鉴于头版资源的稀缺性,一条新闻能被几家报纸同时放在头版,已经足以引起人们的重视,并且除了《第一财经日报》之外,关于胜景山河的报道在其他3家报纸的头版上再次重复出现。从版面的安排上,4家报纸的报道有20%能在头版看到,已经属于较高的可见度了。

3.报道中的图片安排。相较于文字,图片所传达的信息量丰富,在读者解读时不易产生误解,容易准确地接受作者所要表达的意思。在关于胜景山河的报道中,最长的一篇报道《胜景山河厂区暗访:铁皮墙设备锈工人稀生产闲》不仅用文字展现了记者实地深入厂区探访的经过,还使用配图形象地展示了厂区冷清萧条的景象,一图胜千言。根据本文的统计显示,只有20%的报道配了图片,比例较小。不过所配图片大多都是记者深入一线后搜集到的第一手资料。图片对新闻报道的内容具有很强的解释性,增加了传播的信息量,有助于加强读者与作者对信息解读的一致性。

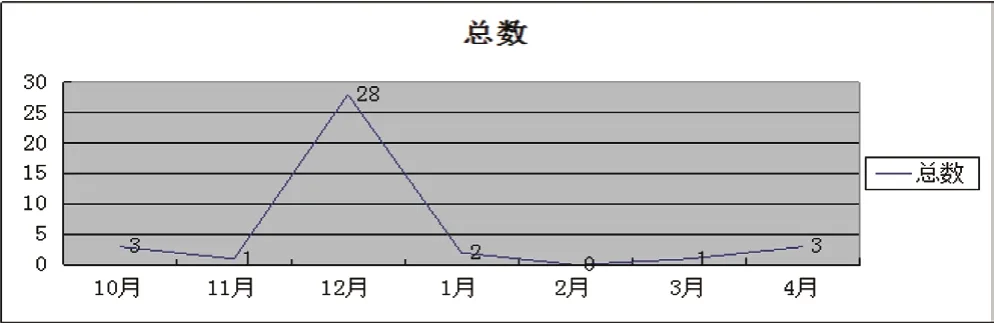

4.报道的持续时间。报道的持续性影响着受众对事件的认知与关注。恩特曼教授认为,丑闻事件媒介框架报道必须持续,只有持续报道才能带来高显著度。如果没有持续性报道,丑闻会就会很快消失在受众的视野中,持续性报道对事件的显著度有着巨大影响。同时,持续性报道还能影响媒介的议程设置,直接决定人们对事件的关注度。笔者在统计的过程中以“月”为时间单位,从图1的统计数据来看,12月的报道数量出现了“井喷”,也只有12月的报道数量超过了5次,有可能形成为期一周的持续性报道。

图1 持续性报道统计表

在图2的统计中笔者发现,12月份的报道集中在15日到21日,在这期间各大报纸对胜景山河进行了大量报道,虽然中间间断了一天,但报道数量较多、力度较大,总体上并不影响连续性报道的效果。

图2 12月份报道统计

可见,财经类媒体对于胜景山河的报道在长度及版面安排上都属于高可见度编排。大量运用一手的图片配合文章报道,有利于读者注意到该新闻,也有助于读者读到作者想传达的信息。而为期一周的高密度报道,保证了该公司造假上市的丑闻在受众中形成高关注度,形成了一定的持续时间。这种显著性框架的议题设置,加大了公众对揭露性报道的重视。

四、“胜景山河”事件舆论监督报道的成因

各大财经媒体在对胜景山河进行报道时运用了显著性框架,这在“不景气”的上市公司丑闻报道中很少见,而这起舆论监督报道的成功原因则是多方面的。

1.媒体承担社会责任使然。上市公司黑幕、上市公司丑闻具有一定的隐蔽性,牵涉利益巨大,报道的难度与可能受到的阻力会很大。但此类报道具有很好的舆论监督效果,对其进行及时、权威的报道有利于财经类媒体在业内树立良好形象,提高媒体地位。所以,当《每日财经新闻》将事件揭露出来后,各大财经类媒体蜂拥而至。同时,对这类事件进行报道还有利于维护广大投资者的合法权益,赢得受众好感,有利于培养媒体良好的受众基础。

2.媒体发展细化的结果。企业化经营、自负盈亏的经营模式在一定程度上激活了媒体之间的竞争,各大财经类媒体,尤其是非官方指定的信息披露媒体,为了在市场竞争中生存和抓住受众,纷纷寻找自身在市场中的位置。所以,各大财经报刊开始向更加细化、专业化的道路上发展。《每日经济新闻》的定位是“专注于公司新闻与理财服务”,它对胜景山河事件的揭露并非偶然,而是媒体细化的结果,也是媒体发展的必然。

五、结语

财经类媒体作为以报道经济现象为主的专业媒体,在监督企业上市及公司治理方面具有义不容辞的责任。当然,财经类媒体的舆论监督是软性的,没有强制效果,而只能作为一种制衡性力量。但其可以通过及时、公开的新闻报道,通过对经济领域存在问题的深度介入,进一步承担社会责任,提升自身的传播力和影响力。

[1]郑路航.媒体监督与公司治理——来自中国上市公司的经验证据[J].财会通讯,2012(12).

[2]周新军.上市公司信息披露与媒体监督[J].中国记者,2002(12).

柴达木日报社