渭干河流域水面蒸发和干旱指数分析

2017-12-20

(新疆阿克苏水文勘测局,新疆 阿克苏 843000)

渭干河流域水面蒸发和干旱指数分析

李兴金

(新疆阿克苏水文勘测局,新疆 阿克苏 843000)

地处新疆天山南部的渭干河流域,为干旱区、半干旱区,水资源较为紧缺。通过分析渭干河游域地理气候情况,对渭干河流域水面蒸发随时空、地区和年内、年际的变化结果进行了探讨拟合,根据水文特性,从而确定其干旱指数变化规律,研究得出:总的趋势是干旱指数由北向南逐渐增大;且干旱指数随着降水量的减少而增加,随着水面蒸发量的增加而增加。为该区域农业结构调整、水资源开发和水利工程建设提供参考。

渭干河流域;水面蒸发;干旱指数;变化规律

1 概况

渭干河流域位于南疆北部,天山中段南麓。北以天山主脉为界与新疆伊犁河谷相望,南至塔里木河干流,东为库车河流域,西与阿克苏地区温宿县喀拉玉儿滚为邻,山区面积约22 000 km2。渭干河流域由木扎提河、卡普斯浪河、台勒维丘克河、卡拉苏河、克孜尔河5条支流汇合而成,均源于天山南坡,单独出流,汇集于拜城盆地克孜尔水库,干流全长452 km,从千佛洞出口后呈辐射状分布,形成长64 km,宽160 km的山前大型冲洪积扇,其面积达8 281.8 km2。其气候分别为山地高寒偏湿半湿润气候区、山间盆地干旱区和平原温热干旱区。其中:北部中高山区随着山势的增高,气温递减而降雨递增,大致每升高100 m年平均气温降低0.53℃,年平均降水量增加2.5 mm。拜城盆地和黒英山盆地年平均气温7.6℃。多年平均降水量172 mm,年蒸发量1 538.5 mm。

2 水面蒸发分析

2.1 水面蒸发概述

蒸发是一项十分重要的水文因素,一般分为水面蒸发和陆面蒸发。水面蒸发包括多种水体如湖泊、水库、河道、渠系等水面蒸发以及冰川、积雪的冰面和雪面蒸发,它是反映不同区域水面蒸发能力的指标。陆面蒸发量指的是一个地区或流域总的蒸散发量,包括有水面蒸发,土壤蒸发,潜水蒸发以及植物蒸腾;影响陆面蒸发量的因素很多也很复杂,除上述气象因子外,还涉及区域地下水埋深、土壤岩性、植物种类等等,目前工作中以水量平衡原理分析计算求出其值。

渭干河10个蒸发观测站点主要采用Φ20cm蒸发皿观测蒸发量,通过折算系数法将Φ20cm蒸发皿观测数值折算成E601蒸发器数值,计算自然水体水面蒸发量。

2.2 水面蒸发量时空分布

渭干河流域水面蒸发量的地区分布主要受气温、水气压、相对湿度及风力等因素的综合影响,各地有明显差异。一般在低温较湿润地区的水面蒸发量小。在高温、干燥区的水面蒸发量大。在相对湿度、风力小的地区水面蒸发量小,在相对湿度小,风力大的区域水面蒸发量大。根据选用站资料分析,渭干河流域年水面蒸发量在地区分布上具有年际变化较小但年内分配不匀的时空分布特点。

2.3 水面蒸发量地区分布

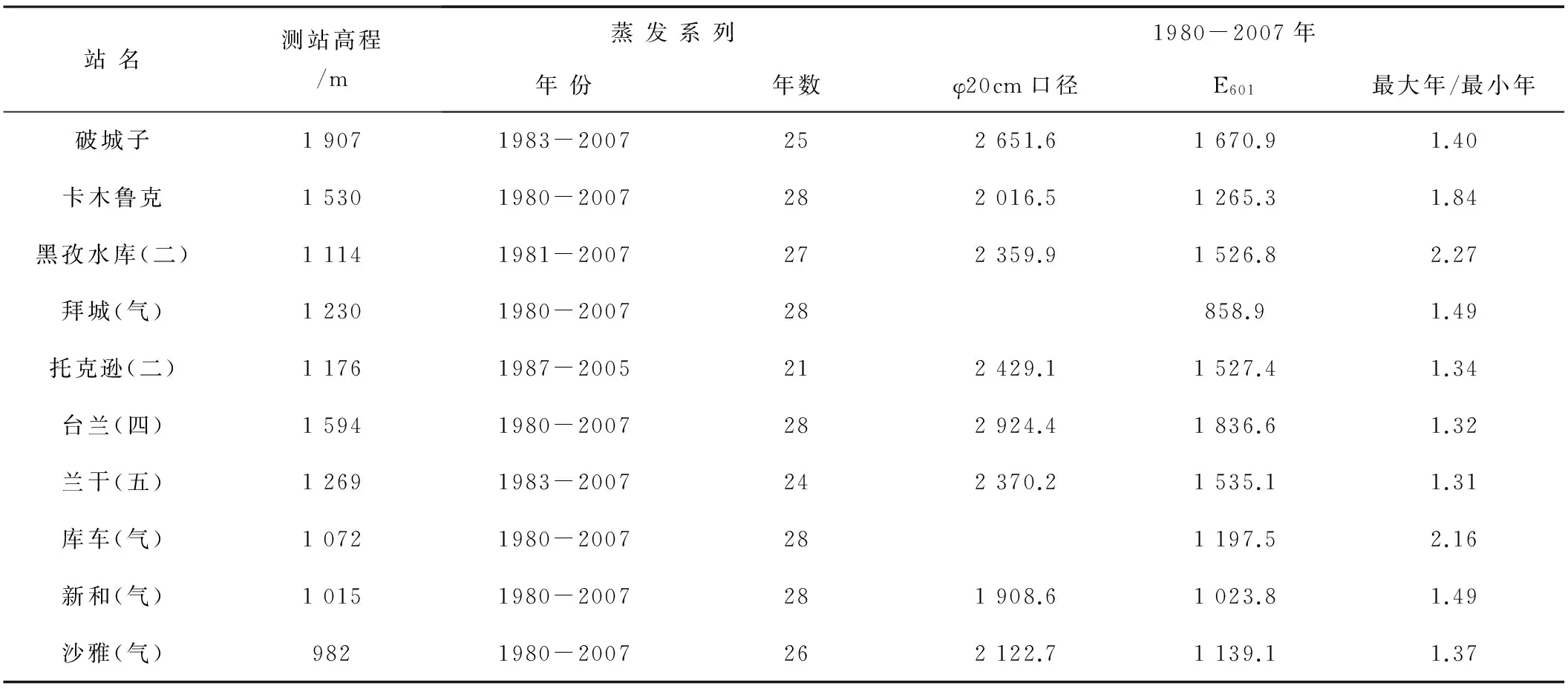

渭干河流域多年平均年水面蒸发量值在858.9~1 670.9 mm,选用站中年水面蒸发量最大的破城子站,其年水面蒸发量为1 670.9 mm,最小的是拜城气象站,年水面蒸发量858.9 mm。从各站点水面蒸发量大小分布来看,在渭干河流域,西部地区年水面蒸发量略大于东部地区,盆地四周大于盆地中心,中低山区大于低山区。选用站多年平均年水面蒸发量见表1。

2.4 水面蒸发量年内变化

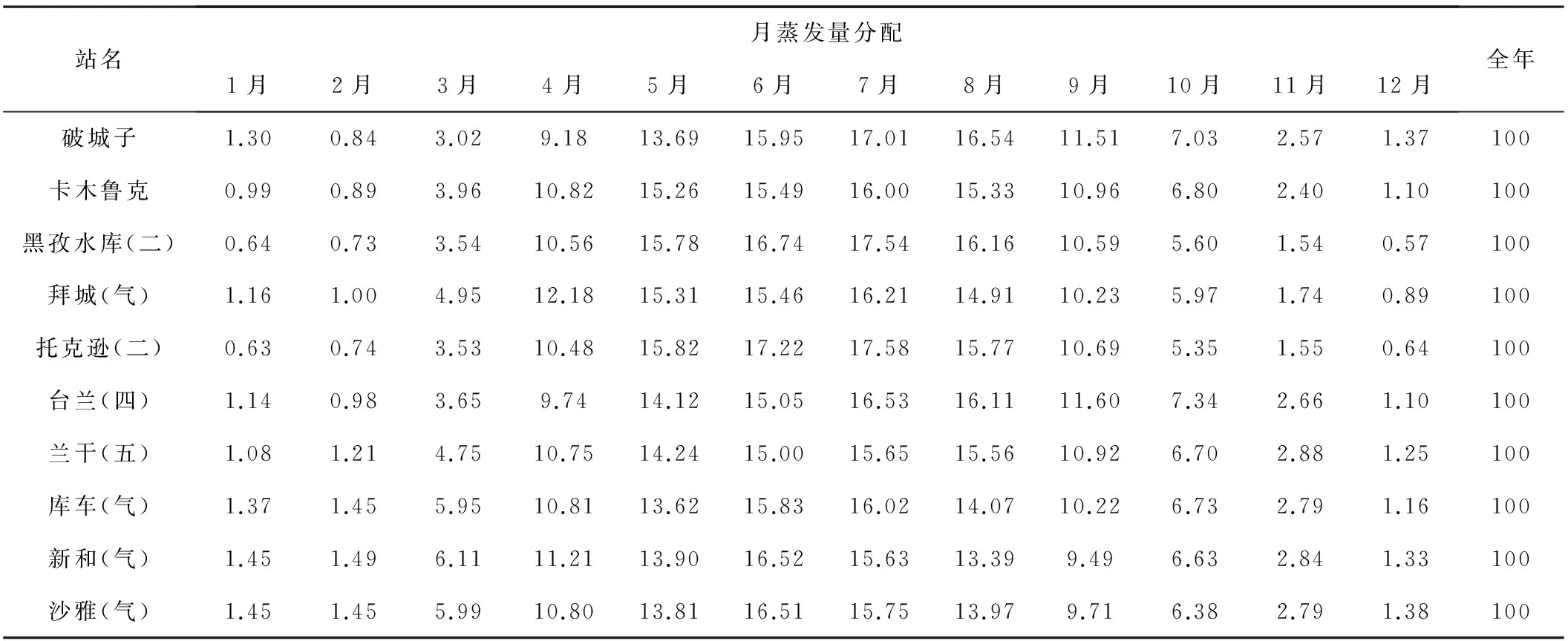

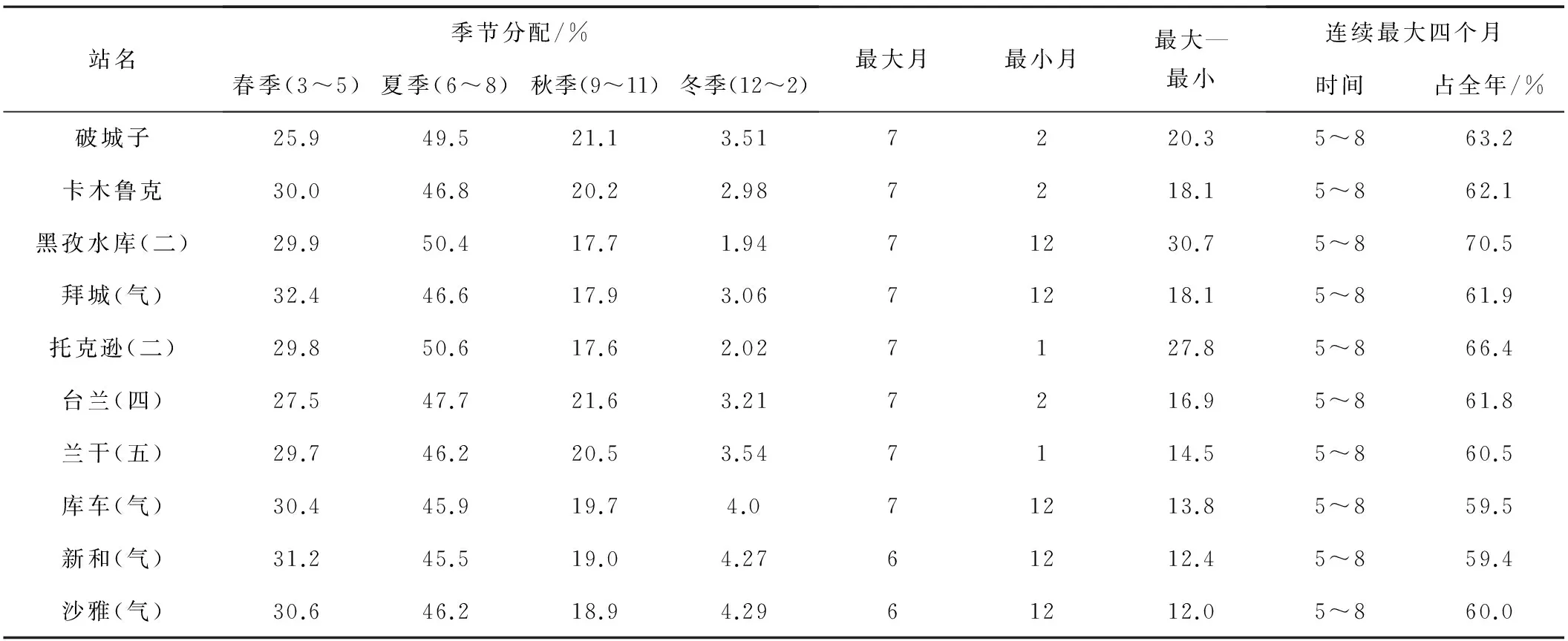

渭干河水面蒸发量的年内变化与气温、风速及降水的季节变化关系十分密切,受年内温度、湿度及风的影响,加之本区气温月较差高达40℃左右,故夏季高温多雨时节,水面蒸发量也较大,占到全年水面蒸发量的50%左右,冬季气温较低,期间水面蒸发量仅占年水面蒸发量的3%~5%左右,春季水面蒸发量大于秋季。选用站水面蒸发量最大月均发生在7月,其值占全年的15%~18%,水面蒸发量最小月均发生在冬季的1、2或12月,水面蒸发量最小月的值仅占全年值的1%左右。山区与平原区相比,年内月水面蒸发量变化基本一致。选用站水面蒸发量月分配统计见表2,季节变化特征见表3。

选用站连续最大四个月水面蒸发量均发生在5—8月,与降水量和径流量的连续最大四个月发生时间基本一致,5—8月水面蒸发量占全年水面蒸发量的比重多大于60%,最高的是黑孜水库站,占全年的70.5%,最低的新和气象站占59.4%,最高与最低比重值相差不大。5—8月各月间水面蒸发量也比较接近,最大月7月水面蒸发量是最小月水面蒸发量的12~28倍,各站4月—9月蒸发量占到全年的80%以上。可以看出,渭干河流域年内蒸发是非常集中的,从另一方面来说,这对农作物生长是不利的。

2.5 水面蒸发量年际变化

对渭干河各站年水面蒸发量1980—1989年系列、1990—1999年系列、2000—2007年系列均值对比发现,3个时段各站水面蒸发量变化不一,各时段内有增有减,但总的来说,除库车气象站外其它站变化幅度不大,选用站水面蒸发量不同时段变化统计见表4。

表1 选用站蒸发量及水面蒸发统计表 mm

表2 选用站水面蒸发量月分配一览表 %

表3 选用站水面蒸发量季节分配一览表

表4 选用蒸发站点水面蒸发量不同时段变化分析表 %

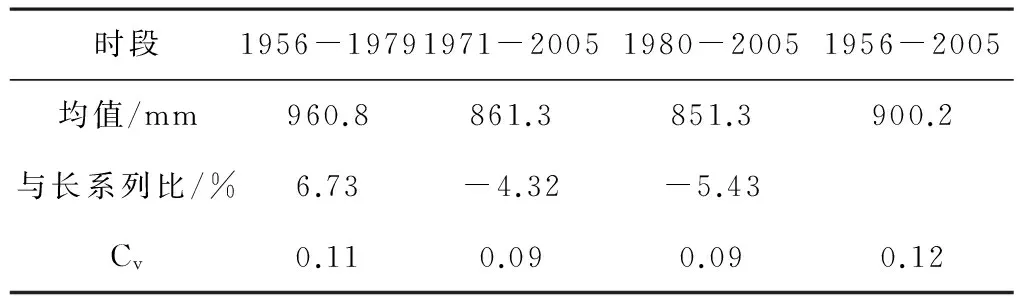

通过分析,从具有较长蒸发量资料系列的拜城气象站数据可以看出,1959—1979年段水面蒸发量较多年平均值偏多6.73%,而1971~2007年和1980~2007年段,水面蒸发量较多年平均值减少4%~6%,说明80年代以来随着降水量的增加,空气湿度有所增大,渭干河山区水面蒸发量出现了减小的趋势,这与天山山脉中部降雨量普增趋势是相一致的,见表5拜城站不同长度系列蒸发量变化分析。

由于影响水面蒸发的气象要素年际变化不大,因此决定了水面蒸发量年际变化也相对较小。表5列出评价区选用资料系列较长站拜城站的不同长度系列水面蒸发量变差系数Cv值,由表可见,不同长度系列水面蒸发量Cv值在0.09~0.12之间,说明水面蒸发量的年际变化较小,长系列资料统计最大年蒸发量与最小年蒸发量的比值为1.72,与1980~2007年系列的最大、最小比1.49相差不大。

3 干旱指数分析

干旱指数是反映各地气候干湿程度的指标。以年蒸发能力与年降水量之比表示,即r=E0/P。水面蒸发能力以E601蒸发量代表。当蒸发能力超过降水量,即r>1.0时,说明该地区偏于干旱,r愈大干旱程度就愈严重;反之r<1.0时,说明该地区气候湿润。因此一般用干旱指数来进行气候的干湿分带,十分湿润<0.5,湿润0.5~1.0,半 湿 润1~3,半 干 旱3~7,干 旱>7,渭干河流域干旱指数在地区分布上变化范围较大,最低值为破城子站的4.7,最大值为沙雅气象站站,达到16.9。根据各站实测资料计算的干旱指数列于表7。其分布规律是,中高山区小,低山区大,盆地中心小,总的趋势是干旱指数由北向南逐渐增大;且干旱指数随着降水量的减少而增加,随着水面蒸发量的增加而增大。

在各河发源的中高山地带,干旱指数一般在1~3之间,大体对应于年降水量为600 mm以上的区域,在气候上属半湿润地区。中低山地带,如破城子、卡木鲁克站,干旱指数一般在3~7之间,低山区如黑孜水库、兰干站、却勒塔克山岭一带干旱指数大于7,对应于其年降水量也在150 mm以下;盆地中心地区干旱指数一般在3~7之间,属半干旱地区,此区为渭干河流域山区人类活动的主要范围。从干旱指数规律可以看出,渭干河的干旱变化,不是气候变化,而是人类活动对自然进行地改造,形成了干旱区独特的自然景观—灌溉绿州,使自然生态环境发生了很大的变化。

表5 拜城站不同长度系列蒸发量变化分析

4 结语

蒸发是水循环的重要环节,是地表水,地下水的主要影响因素,同时而是旱涝灾害的直接影响因素。从渭干河流域各站点水面蒸发量大小分布来看,西部地区年水面蒸发量略大于东部地区,盆地四周大于盆地中心,中低山区大于低山区。干旱指数是采用主要气候因子反映自然环境的主要指标。渭干河流域的广大地区为干旱区、半干旱区,受人为干扰影响较大。

P338+.6

B

1004-1184(2017)06-0182-02

2017-06-02

李兴金(1983-),男,宁夏中卫人,工程师,主要从事水文水资源方面工作。