成都民俗黄龙溪“烧火龙”的文化分层透视研究

2017-12-16严小英孙德朝

严小英,孙德朝

成都民俗黄龙溪“烧火龙”的文化分层透视研究

严小英,孙德朝

四川师范大学体育学院,成都,610101。

本文采用文献资料、实地考察等研究方法,基于人类学、民俗学、历史学的学科理论,从民俗活动开展与承袭、民俗文化传承与发展的角度出发,对民俗活动进行文化分层透视。研究以黄龙溪“烧火龙”为例,在梳理黄龙溪“烧火龙”历史发展脉络的基础上,结合地域人文环境,从文化分层的四个层面阐释黄龙溪“烧火龙”这一民俗活动的文化特质,研究认为:器物层面重视祭祀与图腾文化表达;制度层面凸显崇敬天地的思维认知;行为层面体现个人与社会属性的双重契合;观念层面凸显出天人合一的思想。

民俗活动;黄龙溪;烧火龙;文化分层

民俗,是指特定国家或民众群体在改造自然、发展自己的实践活动中,创造、选择或凝聚、升华而成的程式化的、不成文的规矩与活动[1]。民俗活动是人们思维认知和社会实践行为的浓缩、提炼和表达,民俗活动本身具有唯一性、历史性、整合性、传承性的文化意涵,是民族文化的重要构成要素。时至今日,在文化大繁荣、大发展的背景下,多元文化间交互碰撞,民俗活动开展与承袭、民俗文化传承与发展的问题日益凸显。理清民俗活动的文化特质与意涵,是探索民俗活动在新时期转换性发展的研究基础。本文特以成都市民俗活动——黄龙溪“烧火龙”为例,展开民俗活动文化分层的透视研究。

1 成都市民俗活动——黄龙溪“烧火龙”的历史源流

1.1 黄龙溪“烧火龙”的衍生——地域人文环境的滋养

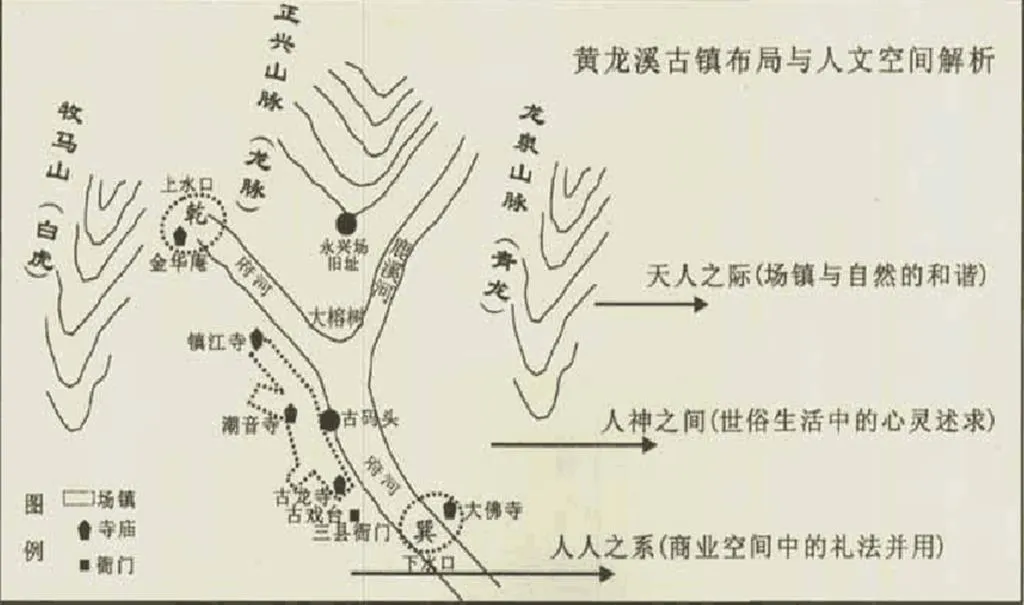

黄龙溪位于府河与鹿溪河交汇之处,东汉末年,浑黄的鹿溪河水注入府河,形状宛如虬龙。此奇异景观被称为“黄龙渡清江”,“黄龙溪”之名由此而来[2]。黄龙溪坐落在地势平坦、河川交纵、四季分明、物产丰富自古便有天府之国美誉的成都平原(如图1)。富庶、融洽的自然人文环境,形成了独具特色的成都文化特质:和谐包容的文化气度、开拓创新的文化精神、崇文重教的文化传统等[3],并滋养了各式各样的民俗活动,包括:大型庙会、熊猫灯会、金沙太阳节、龙狮文化、川剧变脸、茶艺等,表达了人们对美好生活的期冀,这些民俗活动历史悠久、影响广泛,形成了自己独特的展演形式。其中,黄龙溪“烧火龙”极具典型性和代表性。

图1 黄龙溪地理位置图

注:图片来源于黄龙溪博物馆

1.2 黄龙溪“烧火龙”发展的历史脉络

笔者前后3次前往黄龙溪古镇进行实地考察,查阅和梳理当地古典书籍文献,结合对黄龙溪“烧火龙”源生的口述史采集。关于“烧火龙”的起源,现留存有两种典故与传说。“烧火龙”起源口传之一:相传李冰派应龙治理鹿溪河冒犯了烛龙。两龙相争,把小小的黄龙溪折腾的不成模样。一日,两条龙看着眼前的一片疮痍,顿觉惭愧。烛龙一头扎进鹿溪河游到北方钟山,应龙也在修好大堰后飞到青龙场。为了纪念两条龙对生命的敬畏,黄龙溪人每逢佳节都会舞起火龙感谢和怀念。“烧火龙”起源口传之二:相传当年刘备率军入蜀,行至黄龙溪古佛洞一带驻扎。诸葛亮夜观天象,忽见云呈龙形化五彩。晨起见鹿溪河水带着黄泥流入府河清澈的水流之中,宛如游龙。遂告于刘备说:“曹丕已篡位,天移汉祚在蜀,请早继大统以安天下。”不久刘备在成都称帝立国。《四川通志》载有:“建安二十四年,黄龙现武阳赤水九日乃去”[4]。黄龙溪所建黄龙庙,便是出于蜀汉开国皇帝刘备的授意,为纪念“受命之祥”而建的祭祀庙。旧时每年农历四月,官府都得入黄龙庙祭祀黄龙真人,祈求风调雨顺。“黄龙”历代被看做是政治清明、天下太平之吉兆。关于黄龙溪“烧火龙”的起源,学界多认为:源于东汉,兴于南宋,传承至今。

历经1 800多年演进至今,黄龙溪“烧火龙”的展演形式发生了明显变革:时间改为正月十五的元宵灯节,1988年、1989年成功的在双流、新津、成都市的春节晚会上进行了表演,并参加了成都市第21届、25届灯会展;参加1995年四川成都民间艺术“三绝”展演会,获“绝艺一等奖”;1996年,双流县黄龙溪镇因此获得“中国民间艺术——火龙之乡”的美誉[5];2000年,火龙队在海口演出,经德国、比利时、卢森堡、荷兰四国国家电视台联合摄制专题片,赢得了很好的对外宣传的机遇;2001年应邀参加了第21届世界大学生运动会闭幕式表演;2008年被确定为国家级非物质文化遗产保护对象[6]。

图2 烛龙、应龙传说图

注:图片拍摄于黄龙溪博物馆

2 成都市民俗活动—黄龙溪“烧火龙”文化分层阐释

2.1 黄龙溪“烧火龙”展演白描

笔者于2016年元宵节黄龙溪博物馆体验了“烧火龙”全程:演出伊始,数十名上身赤裸头戴草帽的大汉,随着音乐奋力舞动一条蛇身、鹿角、虎眼、狮鼻、牛耳、鹰爪、马鬃、鱼鳞、兽角的金色长龙[7]。金色龙身配以赤色龙鳞威严肃穆:金龙一字排开蓄势待发,谓之“一字长龙”;龙头高昂,龙尾上下左右不停摆动,谓之“神龙摆尾”;龙身伴随着龙头不停扭动翻转,谓之“翻江倒海”;龙身随着龙头折合成一条波浪纹,上下跳跃,谓之“飞龙在天”;龙头追逐龙尾从龙身中段穿越而出,谓之“战龙摆阵”。此为“烧火龙”民俗的上阕——出龙。下阕紧扣“烧”龙过程。在亢奋激昂的音乐鼓点中,众人手持烟火对准龙身进行喷射、烧灼,火龙被舞出各种花样,曲直伸展、摆首跳跃、上下翻腾、前后闪躲,犹如一条鲜活的金龙被大火灼烧所做出的反抗与挣扎,烈焰蓬身,浴火重生。刹那间,巨龙翻涌,火光冲天,烟雾弥漫,人声鼎沸。掌声、乐声、欢呼声,声声入耳;灯光、闪光、焰火光,光光夺目。

2.2 黄龙溪“烧火龙”文化的分层透视

在华夏文化的认知谱系上,“龙”乃四灵(龙、凤、麒麟、龟)之首,为祥瑞之灵物,国人施以敬畏。“龙”亦主宰呼风唤雨、惊涛掠浪,在中华民族的历史谱系中有着特殊的寓意和象征。“舞龙”这一民俗身体活动项目,历史悠久、文化意涵浓郁。“舞龙文化”是中华民族极具认同感的文化符号标识,在川西地区的舞龙文化中,黄龙溪的“烧火龙”具有典型性和代表性。“解释人类学派”创始人克利福特·格尔茨认为:一种将传承的观念表现于象征形式之中通过符号在历史上代代相传的意义模式称之为文化。通过文化的符号体系,人与人得以相互沟通、传承延续,并发展出对人生的知识及对生命的态度[8]。这一态度,在黄龙溪“烧火龙”中体现为信奉巫祝、崇敬天地、重视农业生产等文化符号意涵。

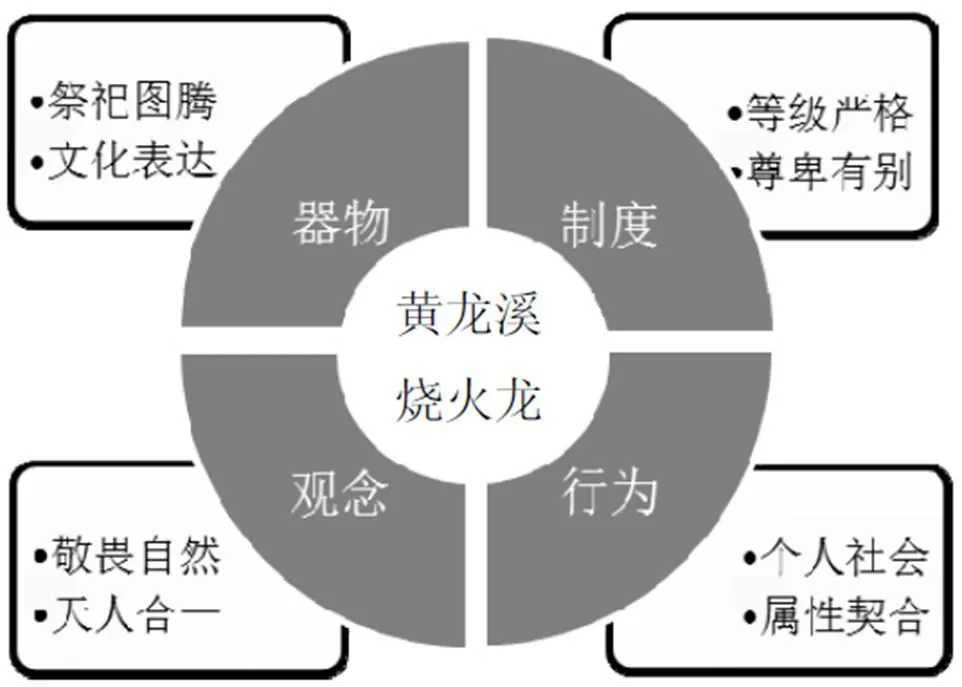

图3 黄龙溪“烧火龙”文化分层透视模型图

对文化现象进行符号研究、对符号进行文化解析,是文化研究的两种范式。由此,衍生出文化符号研究的两种路径:(1)是文化符号学即从文化的观点看符号学;(2)是符号学在文化研究中的应用,将符号学运用于对文化现象的解释[9]。“身体符号文化”具有动态性、传播性、共享性等文化特征[10],黄龙溪“烧火龙”亦归属于一种“身体符号文化”,在“烧火龙”身体活动展演的过程中,笔者将由表及里、由外而内地对黄龙溪“烧火龙”进行文化分层透视,建立黄龙溪“烧火龙”文化分层透视模型(如图3所示)。

2.2.1 器物层面——重视祭祀与图腾文化的表达“烧火龙”是一项融武术、舞蹈、音乐于一体的民俗身体活动,对于扎制、装饰、舞姿、配乐等程序十分考究。“烧火龙”活动中与“龙”相关联的焰火、撑杆、乐器、服装等器物本身只是生活工具,因被使用在“烧火龙”这一民俗身体活动上,它们便成为颂扬神明功德的文化符号器物标识,是劳动人民团结合作的象征。黄龙溪“烧火龙”器物式样丰富,研究将逐一阐释分析。器物一:被烧的“火龙”,黄龙溪传承千年的民俗活动为何被烧的是“龙”,而不是“马”、“牛”?显然,这里突出的是“龙”文化本身,“龙”乃四灵之首,“龙文化”在中华民族中极具文化认同感。舞龙这一民俗的身体活动,就是古代封建统治阶级以及被统治阶级表达对宇宙大地的敬畏、对神灵自然的畏惧之情而产生的,大部分身体动作都兼具朝拜、祈求的表达,带有浓厚的祭祀、图腾、宗教、信仰、神话色彩;器物二:“烧火龙”的伴奏乐器(鼓、锣、钹、马啷子、唢呐[11])奏出的最原始音律或庄严肃穆、或余韵悠长,是古代农民诉诸心声的表达方式,表达出对天地的赞扬、对滋养万民神灵的祈拜;器物三:烧火龙的工具(火把和焰火),“火”:具有驱除邪恶、追逐光明的意涵,用火光火焰来追逐对于和平、繁衍、生息的文化思考。正是基于“烧火龙”民俗对器物重视程度的考证,才凸显出历代传承者们对图腾文化和祭祀文化的敬重和信赖。

2.2.2 制度层面——凸显出崇敬天地的思维认知 《荀子·王制》中有“春耕、夏耘、秋收、冬藏,四时不失者,故五谷不绝,而百姓有余食也”。春末种苗已经下地,农人期盼和风顺雨,秋季丰收。旧时每年四月,官府都得入黄龙庙祭祀黄龙真人,以祈求风调雨顺,五谷丰登;上达皇室、下至黎民,通过“烧火龙”这一身体活动形式,表达出对天地的崇敬和对美好生活的向往,是在农耕文化的背景下人们思维认知的凸显与表达。时至今日,随着旅游经济的发展、黄龙溪旅游产品的开发以及旅游品牌的打造,民俗活动“烧火龙”作为其重要元素和典型文化符号标识,开展时间由旧时四月更变为正月(元宵节)。因黄龙溪地理区位优越、历史文化悠久、展演形式别具一格,加之地方对于旅游经济发展的支持与鼓励,吸引了海内外的游客的参与,以祈求身体健康、诸事顺利;随着信息技术的发展与进步,“烧火龙”受关注度增加、辐射范围扩大,进一步推动了“烧火龙”的发展与民俗文化的传播。在各个时期以不同形式或时间开展民俗身体活动,凸显出人们对天地敬畏的思维认知。

2.2.3 行为层面——个人与社会属性的双重契合传统“烧火龙”活动的仪式庄重,活动开场时需要宫灯、牌灯,伴有象征性的虾兵蟹将排兵布阵,尽显威仪,活动之中“烧火龙”的参与者将自己的身体融入到这样一社会性集体活动之中。在“烧火龙”参与行为的层面,人的行为有两种态度:一种为工具格的态度,它力求产生符合我们目标的结果,而迫使自己观察世界,分析自我的所作所为可能产生的影响;另一种为道德格的态度,这种态度促使自我不顾他人,不考虑事件的决定论去讲话、行事。在个人与社会的关系问题上,马克斯·韦伯[12]认为所谓行为的基本矛盾就是责任道德与信念等道德之间的矛盾。在黄龙溪“烧火龙”活动仪式上,人们行为态度的“格”的交叉呈现。随着社会的发展、群体认知等多方因素动态转变,为完成祭祀活动、凸显崇拜观念,每一个体均持工具格的态度观察社会环境、约束个体行为,意在与集体、社会的主流价值认知方向趋同,融入到“烧火龙”民俗活动之中。同样是伴随音乐,通过身体活动的参与和展演,现代“烧火龙”活动中节庆、休闲、娱乐、观赏的意味逐渐浓郁,个体在行为上凸显出更多道德格的态度,注重表演形式以烘托群体氛围,而忽略了文化表达的深内涵

2.2.4 观念层面——体现出天人合一的思想 最初“烧火龙”属于一种祭祀仪式。在当时君权神授、崇尚自然、敬畏神灵的社会认知环境下,“烧火龙”满足了封建统治阶级与被统治阶级的多元文明诉求。“烧火龙”起源的两个传说都应正了封建时期人对君权神授的臆想和推测,认为是天赐吉兆需要“烧火龙”与天意进行呼应,从而天人感应、及时反馈。封建统治阶级通过主导这一活动巩固统治、收束民心;被统治阶层通过参与这一活动表达对政治稳固、生活美满的祈愿,以至达成了高度统一的社会文化认同。亦或说,这是一个双向发展的结果:一方面“烧火龙”通过融入当时的社会环境,掌握社会经验;另一方面“烧火龙”介入社会经验,又是对社会体系的一个再展演的过程。“天人合一”是农耕文明的主流思想,黄龙溪“烧火龙”作为民俗的祭祀活动,个人以约定俗成的身体活动展现的形式寻求认同,社会通过约定俗成的身体活动来凝聚力量、统一价值,并且借助某一特定的器物进行承载和传承,继而表达天时地利人和的文明诉求。

3 结 论

黄龙溪“烧火龙”这一民俗活动,是区域人们思维认知、文化认同以身体活动为载体的展演与表达,凸显出区域人们对天地的崇敬、对“龙”文化的认同,流露出“天人合一”的传统思想。“烧火龙”活动中以人的身体活动为载体,将个人与社会的属性双向契合。展开黄龙溪“烧火龙”发展的历史源流、文化特质分层透视的研究,旨在厘清和阐释黄龙溪“烧火龙”的文化特质与意涵。为在新时期,黄龙溪“烧火龙”转换性发展的研究奠定基础。

[1] 柯 铃.中国民俗文化[M]. 北京:北京大学出版社,2011:3~4.

[2](清)叶大锵修.《华阳县志》[M]. 北京:民国23年刻本,1934.

[3]何一民.成都历史文化特质简论[J].西南交通大学学报(社会科学版),2012(04):121~128.

[4](清)常明等修.《四川通志》 [M].嘉庆21年刻本卷37,1816.

[5] 舒云久,张晓林,等.非物质文化遗产保护中民间体育文化的发展——以黄龙溪古镇“火龙灯舞”为例[J].山东体育学院学报,2009(10):35~37+41.

[6] 调研组.和谐保护非物质文化遗产——火龙灯舞保护现状的思考[EB/OL],www.blog.szu.edu.cn.

[7] 解宪生,舒云久,张晓林,何 汛.非物质文化遗产保护研究——黄龙溪“火龙灯舞”保护现状及发展对策[J].成都理工大学学报(社会科学版),2008(03):21~24.

[8] 克利福特·格尔茨[美].韩莉译.文化的解释[M].香港:凤凰出版传媒集团,译林出版社,2008.

[9] 郭 鸿.文化符号学评介——文化符号学的符号学分析[J].山东外语教学,2006(03):3~9.

[10] 陶 坤,白南燮,等.韩国拔河民俗庆典仪式的社会学检视[J].体育与科学,2016,37(05):69~77.

[11] 张晓林,杨 一.民间传统体育项目校园课程化研究——以黄龙溪学校引入“火龙灯舞”为例[J].中华文化论坛,2010(02):153~156.

[12] [法]雷蒙·阿隆著,葛志强等译.社会学主要思潮[M].上海:上海译文出版社,2005,07:421~426.

On the Cultural Stratification of Folk Culture Activity Called “Spray the ‘Dragon’ with Fireworks” in Huanglongxi Chengdu

YAN Xiaoying, SUN Dechao

Institute of P.E. College of Sichuan Normal University, Chengdu Sichuan, 610101, China.

With the methods of literature, field investigation and so on, based on the subject theories of anthropology, folklore and history, this paper takes Huanglongxi as an example in the perspective of the inheritance and development of folk culture. On the basis of the historical and cultural context of "spraying the ‘dragon’ with fireworks", combining with the geographical and humanistic environments of Huanglongxi, the author interprets the folk cultural characteristics of Huanglongxi from four levels of "cultural stratification"(artifact level, system level, behavior level, and concept level).The research level holds that the artifact level attaches great importance to the expression of sacrifices and totem culture; the system level emphasizes the cognition of respecting the earth; the behavior level embodies the double conjunction of personal and social attributes, and the concept level highlights the thought of harmony between man and nature.

Folk activities; Huanglongxi; Spray the ‘dragon’ with fireworks; Cultural stratification

1007―6891(2017)06―0082―03

10.13932/j.cnki.sctykx.2017.06.21

G852.9

A

2017-06-05

2017-06-09

2014年度国家社会科学基金项目——藏彝走廊民族传统体育文化符号研究(14BTY077)阶段性成果。