说说“课后再说”

——兼评田利剑执教的“基本不等式证明”一课

2017-12-15吴宝莹

吴宝莹

说说“课后再说”

——兼评田利剑执教的“基本不等式证明”一课

吴宝莹

现实课堂教学中教学活动常常不是按课堂预设进行的,会有“节外生枝”的“课堂生成”。“课堂生成”的教育教学价值是“课堂上说”还是“课后再说”唯一的判断标准。

课堂生成;“课堂上说”;“课后再说”;教育教学价值

因为学生是活生生的有个性的个体,现实课堂教学中教学活动常常不是按课堂预设进行的,会有一些“节外生枝”的“课堂生成”。课堂教学中有“课堂生成”说明学生有自己的思考,是学生思维灵性的闪现,是难能可贵的,对“课堂生成”我们要珍惜、要善待、要思辨。但在很多情况下,教师对“课堂生成”会说这个问题我们“课后再说”。“课后再说”是课堂教学中“课堂生成”的再生现象,“课后再说”的结果往往是“课后不说”,不了了之。究其原因不外乎有两个:其一是教师担心教学任务不能完成,其二是教师担心“挂黑板”,害怕“丢面子”。事实上,一方面教师担心的教学任务完成不了是指本节的课堂教学目标完成不了,如果我们有“大单元”的观念,教学目标的设计可以是课堂的,也可以是单元的,甚至是模块的,这个就不成问题了;另一方面,害怕“丢面子”大可不必,师道有先后,术业有专攻,教学本身就是“教”“学”两相长的,教师要有这样的胸怀释然。但是,并不是所有的“课堂生成”都不加分析、不加思辨地在课堂上解决,是“课堂上说”还是“课后再说”,“课堂生成”的教育教学价值是唯一的判断标准。下面举例说明。

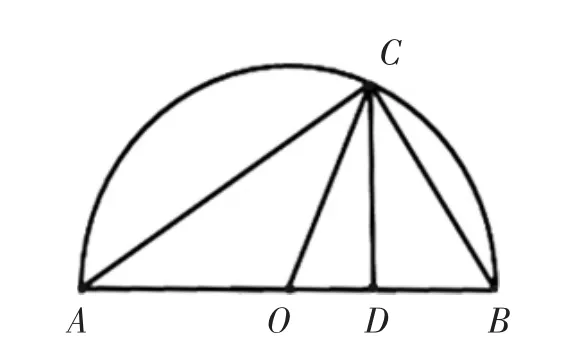

2017年3月19日至21日第12届江苏省“杏坛杯”苏派青年教师课堂教学展评活动分区赛在江苏省清江中学举行,这次展评活动的主题是“人在课中央”,这里“人”首先是指学生,其次也包含教师,“人在课中央”是说一切教学活动要以人为本,学生是学习的主体,“教学”两相长。实际上,“教”与“学”一开始就是在一起的,是彼此促进、相得益彰的,课堂是学生学习的主阵地,同时也是教师发展的大舞台。来自江苏省如皋市第一中学的田利剑老师的展评课题是 “基本不等式:(第一课时),在寻找基本不等式的几何解释时,田老师举了这个例子,如图,在半圆中,AB为半圆的直径,O为圆心,C为半圆上不同于 A、B的一点,CD⊥AB,垂足为 D,若 AD=a,BD=b,CD的长为多少?

他的教学预设和大多数教师一样,在Rt△ABC中,利用射影定理,得CD2=AD·DB,即,然后由“半圆中半弦不大于半径”的几何性质知,CD≤OC,即这样就找到了基本不等式的一种几何解释。但是当时有一个学生站起来说他是这样做的:如上图,在Rt△ODC中,OD=由勾股定理,得CD2=OC2-这是教师没有预设到的“课堂生成”,但是田老师没有紧张,而是给学生足够的时间,让学生充分地阐述自己的想法,然后引导学生利用射影定理解决,并比较两种方法的优劣,学生通过比较不难看出利用射影定理的方法比较简单。

这种“节外生枝”的“课堂生成”就有教育教学价值,使得学生不但了解基本不等式的引入、证明、理解与欣赏,更重要的是利用已经证明了的现成的基本不等式解决一些相关问题。这种“课堂生成”就应该在“课堂上说”,而不是“课后再说”,这样不但顺利解决了“课堂生成”,而且避免了基本不等式应用的常见偏差。当然这是基于教师对例1“不等式的证明”有一定的预设,才能做到的。

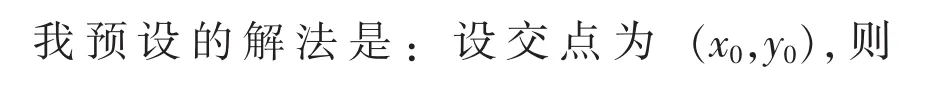

在高三的一次数学试卷讲评课中,我讲评这样一个题目:已知抛物线C1:y2=x+1和抛物线C2:y2=-x-a在交点处的两条切线互相垂直,求实数a的值。

以上解法契合题目的命题意图(考查导数的几何意义及复合函数的求导)。但是当时有一个学生是这样做的:

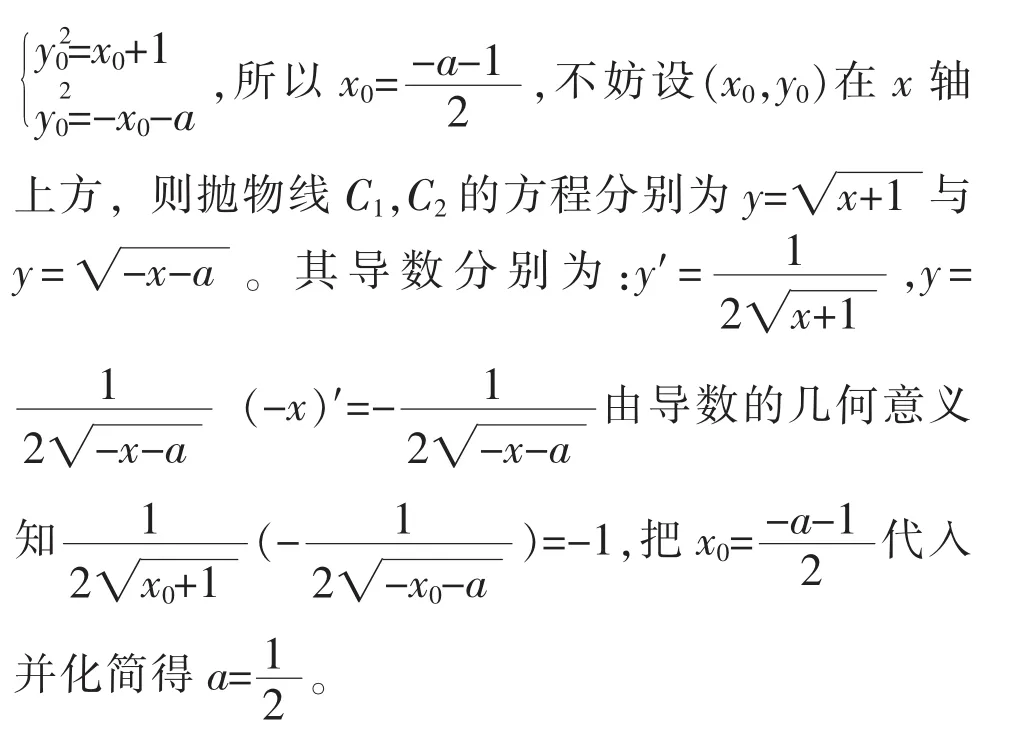

设交点为(y0,x0),由 y2=x+1,得 x=y2-1,x′=2y所以,在交点(y0,x0)处抛物线 C1:x=y2-1 的切线的斜率为 2y0,同理,在交点(y0,x0)处抛物线 C2:x=-y2-a 的切线的斜率为-2y0,由 2y0(-2y0)=-1,得消去x0得到

学生给出的解法破除了一般的思维方法,交点设为(y0,x0),把 y0看作自变量,把 x0看作函数,这样一来抛物线的方程就变成函数C1:x=y2-1和 C2:x=-y2-a,从而绕过了复合函数的求导,出乎命题意图。但是这种纯粹是巧法,不是通性通法,不具有普遍的指导意义,不宜在“课堂上说”,否则会导致学生思考问题钻牛角尖,这种“课堂生成”的教学价值就不大,可以“课后再说”,个别交流。

课堂生成就是在课堂教学过程中出现的与教学预设不一致的“节外生枝”。教师在课堂教学中不应机械地执行预设方案,而要适时捕捉“美丽图景”,但是这样做的前提是图景是美丽的,也就是说“课堂生成”是有教育教学价值的,这是“课堂上说”还是“课后再说”唯一的判断标准。当然,我们要做足功课,深入地研究教材教法,调查了解学情,尽可能地使教学预设更接近课堂生成,做到课堂上胸有成竹、游刃有余,对课堂生成及时准确地判断其教育教学价值,决定是“课堂上说”还是“课后再说”。

G633.6

A

1005-6009(2017)59-0059-02

吴宝莹,江苏省锡山高级中学(江苏无锡,214154)教师,正高级教师,江苏省特级教师。