中西医结合治疗脓肿型颈淋巴结核临床观察

2017-12-12许费昀钮晓红靳汝辉

许费昀,钮晓红,靳汝辉

(南京中医药大学附属南京市中西医结合医院,江苏 南京 210014)

中西医结合治疗脓肿型颈淋巴结核临床观察

许费昀,钮晓红,靳汝辉

(南京中医药大学附属南京市中西医结合医院,江苏 南京 210014)

目的:观察中西医结合治疗脓肿型颈淋巴结核的疗效。方法:64例随机分为两组各32例,两组均用基础抗结核西药治疗,治疗组加用抗痨浓煎剂口服。结果:总有效率治疗组93.8%、对照组65.6%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。两组治疗后中医证候积分均下 降(P<0.01),且治疗组降低幅度大于对照组(P<0.01)。结论:中西医结合治疗脓肿型颈淋巴结核疗效较好。

颈淋巴结核;脓肿型;中西医结合;对照治疗观察

颈淋巴结核是发生于颈部的慢性感染性、化脓性疾病。起病缓慢,初起肿块如豆,不觉疼痛,皮色正常,渐增大增多,彼此融合成团,形成脓肿,皮色暗红,溃后脓水清稀,常此愈彼溃,产生窦道。笔者用中西医结合方法治疗脓肿型颈淋巴结核取得满意疗效,报道如下。

1 临床资料

共64例,均为2015年1月至2016年12月南京市中西医结合医院瘰疬科门诊或住院患者,随机分为两组各32例。治疗组男15例,女17例;年龄19~62岁,平均(36.7±12.9)岁;病程小于1年16例,1~10年14例,大于10年2例;肿块直径小于3cm 8例,3~5cm17例,大于5cm 7例。对照组男13例,女19例;年龄18~64岁,平均(37.5±13.6)岁;病程小于1年17例,1~10年12例,大于10年3例;肿块直径小于3cm 8例,3~5cm 18例,大于5cm 6例。两组性别、年龄、病程、肿块直径等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

诊断标准:参照中华医学会编著《结核病分册》[1]及中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》[2]制定。①可有肺痨病史或肺痨病接触史;②慢性感染过程,局部淋巴结粘连呈串,质地可较硬,红肿有波动,或瘘管溃破长期不愈合;③结核菌素试验呈阳性或强阳性;④血清学结核抗体检测阳性;⑤血沉降率增快;⑥淋巴结穿刺或活检符合结核病理改变;⑦脓肿型:肿大的淋巴结中心液化,形成脓肿,局部有波动感,继发感染时有明显的红肿热痛。

纳入标准:符合脓肿型颈淋巴结核中西医诊断标准。

排除标准:年龄小于18岁或大于65岁,妊娠或哺乳期,白细胞计数小于2.5×109/L;精神病,合并肝、肾、造血系统及免疫系统等严重疾病;同时参加其他临床研究。

2 治疗方法

两组均采用基础抗结核西药治疗。利福平(R)0.45g,日1次;异烟肼(H)每次0.3g,日1次;乙胺丁醇(E)0.75g,日1次;均口服。

治疗组加用抗痨浓煎剂。药用玄参20g,夏枯草10g,猫爪草10g,煅牡蛎30g,地榆15g,生地20g,白头翁10g,枳实6g,白芥子6g,炙百部10g,生黄芪20g,炙黄精20g,大枣40g,地龙6g,甘草5g。浓煎,每2剂加工为1瓶,每瓶100 mL,每日早晚各服1次,每次25 mL。

两组均14天为一疗程,2个疗程后进行统计学分析。

3 观察指标

观察治疗前后中医证候积分,将肿块范围、肿疡皮色、发热、盗汗等主要症状体征分为4个等级,其中肿块范围0cm2计0分,<2cm2计1分,2~3cm2计2分,3~4cm2计3分,≥4cm2计4分;肿疡皮色正常0分,微红计1分,暗红计2分,紫红计3分,暗紫计4分;发热无计0分,37.5~38℃计1分,38~38.5℃计2分,38.5~39℃计3分,≥39℃计4分;盗汗、乏力、五心烦热、纳呆、消瘦、疼痛、失眠无计0分,轻计1分,中计2分,重计3分,严重4分。检测治疗前后谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)、白细胞计数(WBC)、血糖(GLU)、尿素氮(BUN)、肌酐(CR)等指标变化。

用SPSS18.0统计学软件进统计分析,计数资料以(%)表示、采用χ2检验,计量资料以(±s )表示、采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4 疗效标准

参照《中药新药临床研究指导原则》制定[3]。痊愈:肿块消失,全身症状消失,化验指标正常,随访3个月无复失。显效:肿块缩小和数量减少、脓腔缩小大于等于50%,全身症状消失,化验指标正常。有效:肿块缩小或数量减少或脓腔缩小不足50%,全身症状减轻,化验指标有所改善。无效:肿块及症状无改善。

5 治疗结果

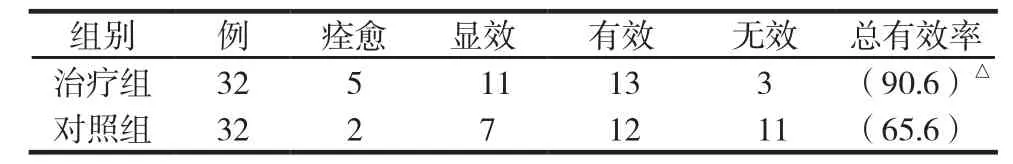

两组临床疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

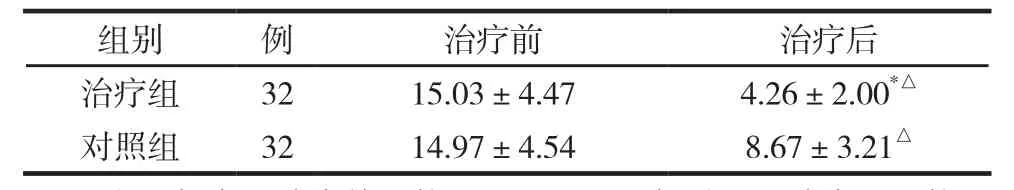

两组治疗前后中医证候积分比较见表2。

表2 两组治疗前后中医证候积分比较 (分,±s )

表2 两组治疗前后中医证候积分比较 (分,±s )

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

组别例治疗前治疗后治疗组3215.03±4.474.26±2.00*△对照组3214.97±4.548.67±3.21△

两组肝损害比较。治疗组治疗前AST和ALT正常30例,治疗后异常2例,肝损害发生率6.7%;对照组治疗前AST和ALT正常31例,治疗后异常3例,肝损害发生率9.7%。两组肝损害发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

白细胞减少比较。治疗组治疗前白细胞正常31例,治疗后白细胞减少1例,发生率3.2%;对照组治疗前白细胞正常30例,治疗后白细胞减少1例,发生率3.3%。两组白细胞减少发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

6 讨 论

颈淋巴结核是因结核分枝杆菌感染导致发生于颈部淋巴结的特异性慢性炎症。肺外结核约占全部结核病的20%[4],是结核病疫情重要组成部分。淋巴结核占肺外结核病之首,其中约有80%发生在颈部,可能与咽部和口腔黏膜下淋巴网尤其丰富相关。颈淋巴结核目前最常用的治疗方法为西药抗结核药化疗,但可能出现疗程较长,治疗效果欠佳,形成寒性脓肿,甚则出现破溃或形成瘘管等迁延不愈的状况。这主要由于肿大的淋巴结具备完整的纤维组织包膜,淋巴结形成结核病灶后,淋巴液循环不畅,抗结核药很难透过包膜或通过淋巴循环进入到病变淋巴组织中,发挥消灭结核菌的作用,且西药副作用大,易出现耐药。

脓肿型颈淋巴结核属中医 “瘰疬”范畴,俗称“老鼠疮”或“疬子颈”。素体亏虚,情志不畅,气滞郁结,脾失健运,痰湿内生,结于颈项,日久化火,下烁肾阴,热胜肉腐化脓。临床多按照病程分为早、中、后3期,按局部表现分为结节、浸润、脓肿、溃疡4型,各类型可转化,大部分会形成脓肿,故临床以中期脓肿型最为多见。此型证候多表现为核块逐渐增大,皮核粘连,皮色暗红,按之可有波动感,渐感疼痛,可伴有盗汗、午后潮热、形体消瘦等全身症状,舌红少苔,脉弦细数,辨证为阴虚火旺证,治以滋阴降火、消肿散结为主。

抗痨浓煎剂是南京市中西医结合医院江苏省名中医钮晓红教授依据多年临床经验研制,主治脓肿型颈淋巴结核。方中玄参、夏枯草、猫爪草、煅牡蛎滋阴降火、化痰散结为主药。玄参味甘微苦,壮水制火,乃治瘰疬的要药;夏枯草《本草纲目》载“入厥阴血分,乃瘰疬圣药”;猫爪草味辛,化痰散结、解毒消肿,善消痰火郁结之瘰疬;煅牡蛎咸微寒,长于软坚化痰,消散瘰疬。又辅以白头翁、生地、地榆清热解毒、凉血生津,炙百部养阴润肺,白芥子、枳实化痰行气;加用黄芪、黄精补气养阴,大枣益气养血;又使地龙清热通络,率诸药入经通络,直达病所;甘草解毒泻火,调和诸药。现代药理研究证明,夏枯草、白头翁、猫爪草、百部、黄芪、黄精等具有抗结核杆菌作用[5-6]。

综上所述,抗痨浓煎剂联合西药治疗脓肿型颈淋巴结核,疗效确切,安全性高,可显著改善临床症状。对于病情严重者,虽然不能完全消散肿块,但可减轻病灶与周围肌肉、血管、神经的粘连,为后期手术彻底清除结核病灶创造条件。

[1] 中华医学会.临床诊疗指南结核病分册[J].北京:人民卫生出版社,2006:27-28.

[2] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994.127.

[3] 中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则(第三3辑)[S].1997:37.

[4] 王龙成,魏建华,宋广荣,等.三种检测方法在肺外结核病诊断中价值的探讨[J].临床和实验医学杂志,2012,11(11):881-882.

[5] 陈丹,刘光陵,吴雪琼.具有抗结核作用中药及其成分研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2015,17(1)128-131.

[6] 高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2002:339,425,555.

R522

B

1004-2814(2017)11-1293-03

2017-06-18