湖南生产性服务业创新发展的现状、机遇及政策

2017-12-08张志彬朱晴艳

张志彬,朱晴艳

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

湖南生产性服务业创新发展的现状、机遇及政策

张志彬,朱晴艳

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

湖南要实现跨越式发展,必须促进生产性服务业的创新发展,提高经济发展的质量。从劳动、资本、技术和制度四个维度来研究湖南生产性服务业创新发展现状,发现湖南只有根据世界生产性服务业市场化、信息化和集聚化的发展趋势,发挥后发优势,才能把握生产性服务业创新发展的重要机遇。加快发展开放型经济、打造长株潭创新增长极、推动创新创业和优化市场环境等举措将成为未来湖南生产性服务业创新发展的政策着力点。

湖南;生产性服务业;后发优势;创新发展

生产性服务业作为其他产业的中间投入,以创新性为主要特征,在提升产业竞争力,推动区域经济内涵发展过程中发挥着重要作用。发达国家的经验表明,在经济全球化背景下,特别是在后工业化时代,服务业比重显著提高,尤其是生产性服务业发展迅速,推动经济结构向服务经济的转变。我国总体处于向工业化中后期过渡阶段,资源、环境等矛盾较为突出,为更好地参与全球化价值链分工,促进经济发展方式转变,必须加快发展生产性服务业来推动产业结构优化升级,从而实现创新驱动发展。2014年,湖南工业化率为 39.7%,城市化率为 49.3%,比全国平均水平分别低3.0和5.5个百分点,比广东更是分别低了3.9和18.5个百分点。湖南和广东的三次产业结构分别为11.6∶46.2∶42.2、4.7∶46.2∶49.1,广东已呈现出“三二一”的高度化产业结构,而湖南尚处于发展水平较低、工业占主导的工业化中期。湖南工业化和城市化进程较落后,而生产性服务业发展能为工业化和城市化提供必要的产业支撑。因此,有必要分析湖南在生产性服务业创新发展过程中取得的成就和存在的不足,探寻生产性服务业未来发展趋势,针对性地提出促进湖南生产性服务业创新发展的政策建议。

由于生产性服务业的重要性随着产业融合日益凸显(黄繁华,2002),我国学术界对影响生产性服务业发展的因素进行了细致分析。随着生产社会化和专业化程度的提高,使服务业及内部各行业向制造业提供的生产性服务机会增加(李冠霖,2002),说明生产性服务业的发展与工业发展息息相关(胡国平等,2012)。专业化分工是影响生产性服务业发展的重要因素之一(刘纯彬,2013),工业化水平、外商直接投资和制度变迁等因素也具有较大影响(赵冬群,2008),而收入水平、消费结构、城市化水平对生产性服务业发展也存在正向作用(江小涓等,2004)。国家创新驱动发展战略的实施使生产性服务业的重要性日渐凸显,要加快我国生产性服务业的创新进程应从组织创新、体制创新及技术创新三个方面着手(周国华等,2008),拓展生产性服务业创新发展的内需型和外需型发展路径,创新其发展模式,同时培育生产性服务业发展的配套机制(何骏,2010)。目前,学术界对各地区生产性服务业创新发展的研究尚且存在不足,需要因地制宜,顺应世界生产性服务业创新发展的趋势,有针对性地解决存在的现实问题。本文基于新增长理论来分析湖南生产性服务业创新发展的现状,参照世界生产性服务业发展的趋势,根据湖南实际情况为生产性服务业创新发展提供参考的政策建议,从而丰富生产性服务业创新发展的研究内容。

一、湖南生产性服务业创新发展的现状

根据新增长理论分析框架,分别从劳动、资本等维度对湖南生产性服务业创新发展现状进行分析,发现其基本特征是:工业化的推进释放了生产性服务的需求,湖南生产性服务业规模增长速度较快,但和发达地区存在较大差距,存在结构失衡、发展水平不高和产业支撑力不足的问题。

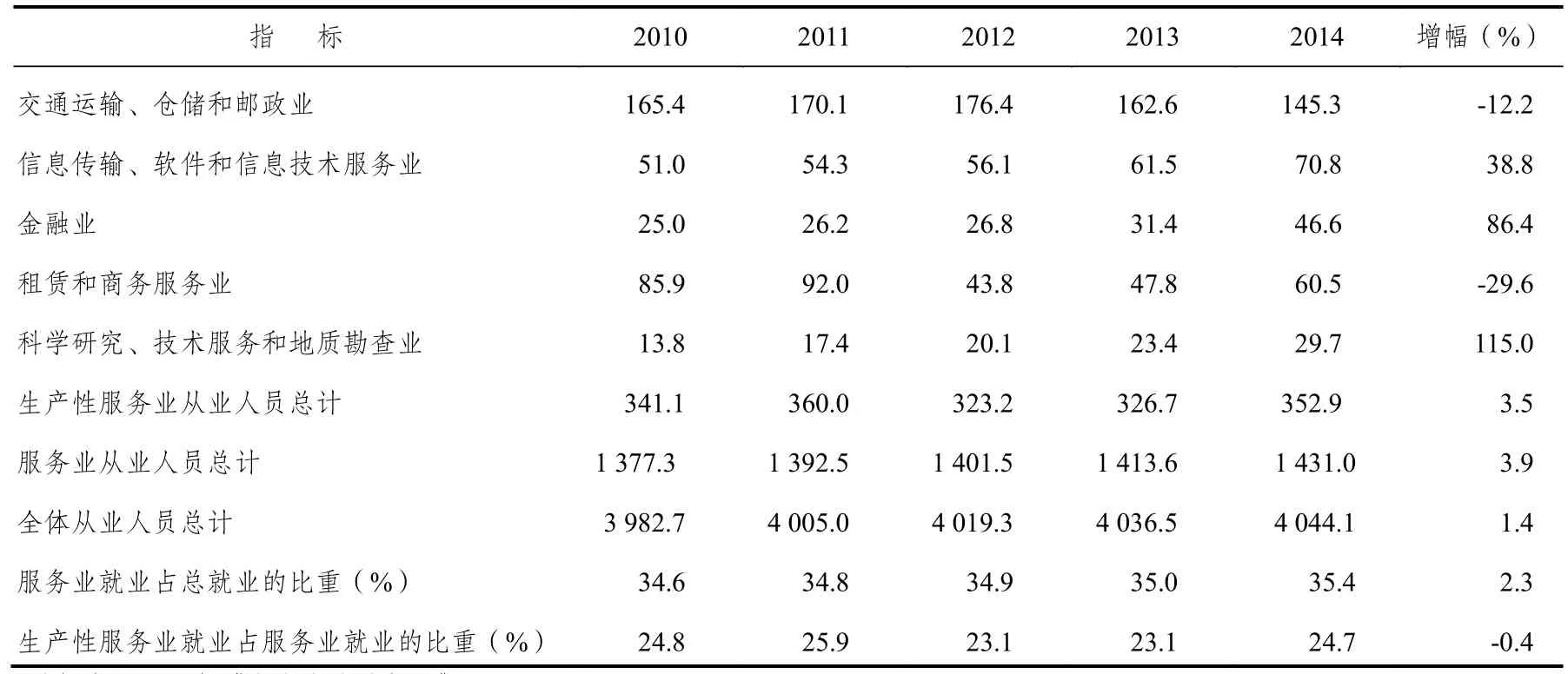

(一)就业吸纳能力稳定,高端创新人才缺乏

劳动是经济增长的基本要素,其数量增加和素质提高对经济增长有重要影响。2010-2014年,湖南服务业创造了大量就业岗位,规模从1 377.3人增加到1 431.0人,增幅为3.9%,占总就业的比重维持在35%。生产性服务业就业规模从341.1万人增加到352.9万人,增幅为3.5%,高于1.4%的总就业增长率,占整个服务业就业比重的24%,表明生产性服务业吸纳就业能力较强。分行业看,交通运输、仓储和邮政业在生产性服务业中就业比重最高,达 41.2%,是生产性服务业中吸纳就业的主渠道,与湖南处于工业化中期对交通物流等传统生产性服务业的需求较大有关。随着湖南经济发展水平的提高,对先进生产性服务业的需求显著增加。科学研究、技术服务和地质勘查业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业尽管就业规模相对较小,但增长速度很快,分别达到115%、86.4%和38.8%,见表1。

表1 2 010-2014年湖南生产性服务业就业规模增长及相对变化 /万人

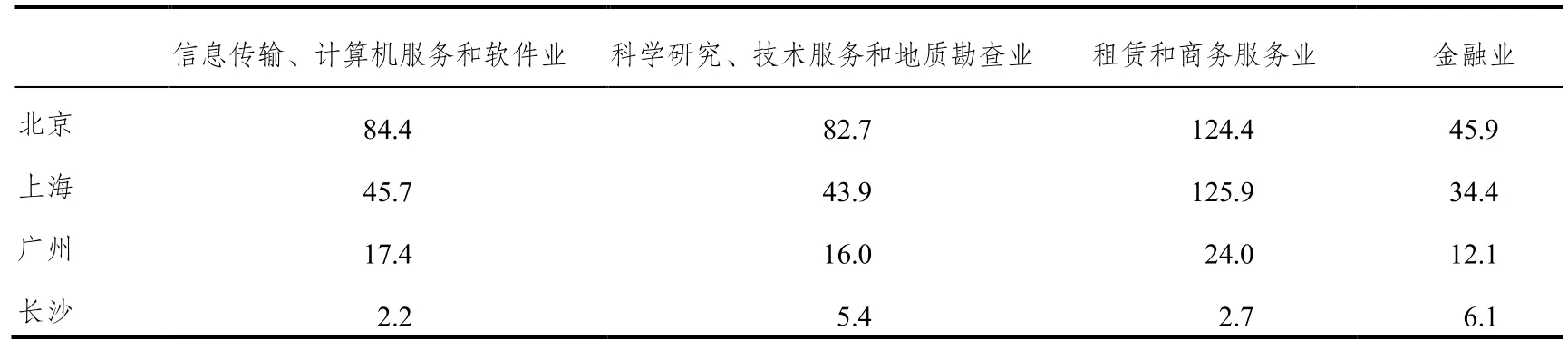

作为高等教育大省,2014年湖南109所普通高校本专科生、研究生分别毕业 29.5万人、1.9万人,其中长沙分别占 48.47%和 78.94%。尽管具备高端人才的培养优势,但长沙先进生产性服务业提供的就业岗位较少,就业人数与北京、上海和广州等一线城市存在较大差距。金融业,科学研究、技术服务和地质勘查业、信息传输、计算机服务和软件业就业规模仅是北京的 13.3%、6.5%和 2.6%,而租赁和商务服务业只有上海的2.1%,见表2。

表2 2014年北京、上海、广州、长沙的先进生产性服务业各行业就业人数 /万人

生产性服务业属于知识密集型产业,且创新驱动的实质是人才驱动,需要大量创新性人才作为支撑。湖南在使用人才方面与培养人才上存在空间错位的问题,吸引高端人才的能力较弱。

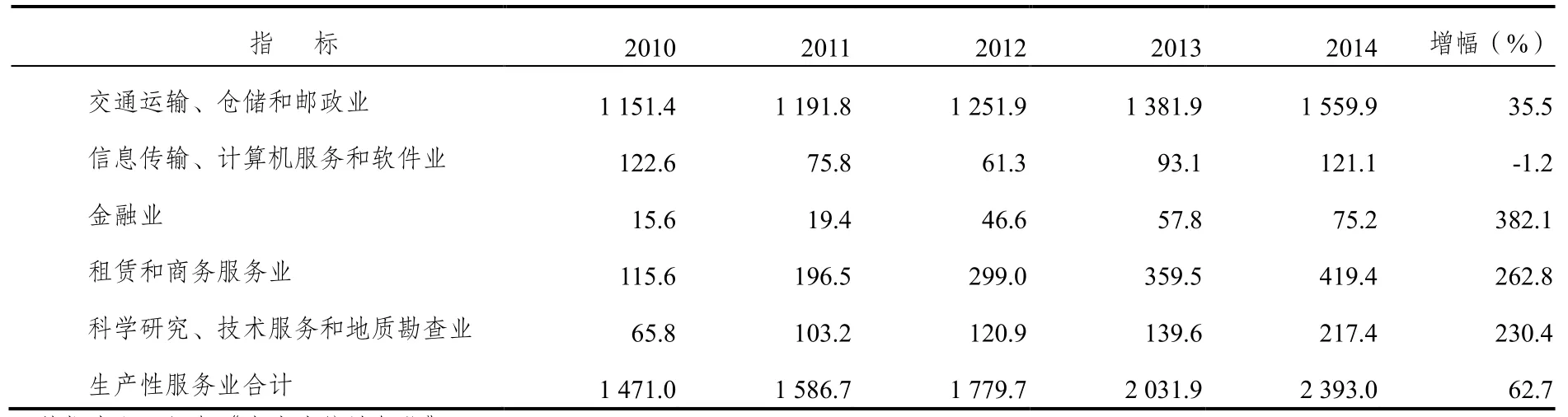

(二)投资力度不断加大,不同产业参差不齐

提高资本投入是促进经济增长和产业发展的重要途径,而固定资本投资是资本投入的主体。2010-2014年,湖南生产性服务业固定资产投资逐年增长,由1 471亿元增加到2 393亿元,增幅达 62.7%。交通运输、仓储和邮政业占据生产性服务业固定资产投资的主要地位,占比高达 65.2%,金融业、租赁和商务服务业及科学研究、技术服务和地质勘查业的固定资产投资增幅分别达到382.1%、262.8%和230.4%,但信息传输、计算机服务和软件业的固定资产投资呈现-1.2%负增长的状态,见表 3。说明湖南生产性服务业整体上的投入不断增大,但生产性服务业内部投资结构不均衡、各行业的投入参差不齐,这跟湖南工业化水平不高难以带动整个生产性服务行业的需求直接相关。

表3 2010-2014年湖南生产性服务业各行业固定资产投资变化情况 /亿元

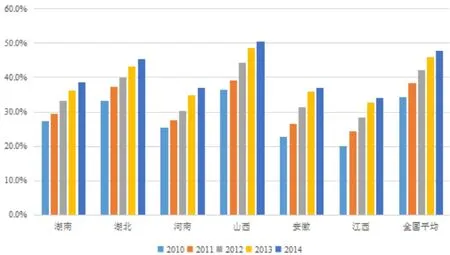

(三)信息技术普及加速,产业技术支撑乏力

信息技术的发展为经济高效增长提供较好的技术外部环境,也是生产性服务业创新发展的基础。互联网普及率是衡量一个国家或地区信息化发达程度的主要指标。2010-2014年,湖南互联网普及率由27.3%提高到38.6%,提高了11.3个百分点,高于江西、安徽和河南,但远低于山西和湖北,分别相差12.0和6.7个百分点,与全国平均水平也相差9.3个百分点,见图1。

图1 2010-2014年中部六省与全国平均的互联网普及率对比情况

湖南的互联网普及率加速提高,但信息化程度整体不高。信息产业发展水平的落后直接限制了传统制造业的信息化改造和企业运营效率的提升,使得工业化缺乏信息技术的必要支撑,产业升级较为困难。

(四)创新企业显著增加,创新环境待改善

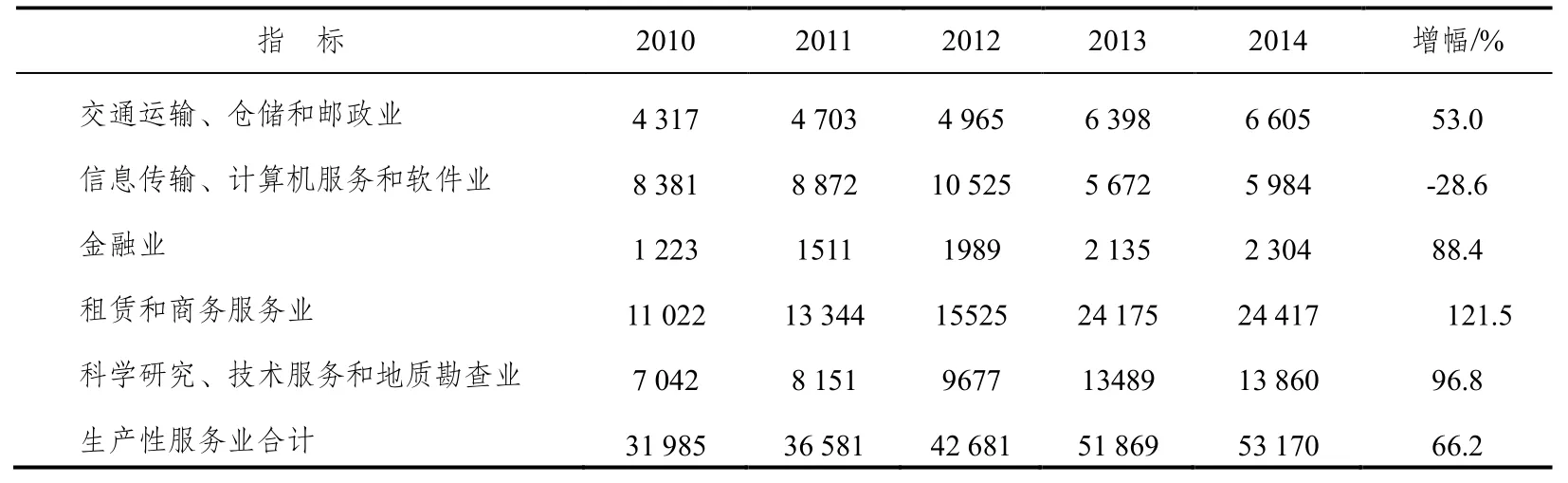

有效的制度安排能够降低市场中的不确定性,激励大众创新创业并推动企业进行技术创新。在创新驱动战略的实施中,湖南生产性服务业的创新企业数量明显增加。2010-2014年,湖南生产性服务业法人单位数从31 985个增加到53 170个,整体增加了 66.2%。分行业来看,租赁和商务服务业法人单位数逐年增加,增幅达121.5%;科学研究、技术服务和地质勘查业、金融业法人单位数增加较快,翻了将近一番。但信息传输、计算机服务和软件业法人单位数增长波动较大,最近两年呈下降趋势,见表4。

表4 2010-2014年湖南生产性服务业法人单位数变化情况 /个

这体现了湖南生产性服务业创新创业整体发展较好,但内部各行业发展水平不一致。主要原因是湖南生产性服务业起步较晚,基础较为薄弱,地方政府对发展生产性服务业的重要性认识仍然不足,仍把工业作为推动地方经济发展的主导力量,土地、资金等资源主要投向制造业,导致生产性服务业的资源少、成本高,抑制了生产性服务业的创新发展。

二、生产性服务业创新发展的趋势

尽管湖南生产性服务业的发展起步较晚,但可以利用后发优势引进生产性服务业发达地区的技术或管理经验。为更好利用生产性服务业创新发展的后发优势,必须在经济全球化大背景下,把握世界生产性服务业创新的市场化、信息化、集聚化发展趋势,同时结合我国城市化和工业化的阶段性特征。

(一)依托全球化加速成果转化的市场化

生产性服务业已经成为全球化程度最高的产业,呈现出国际转移的新趋势。引进先进生产性服务业的技术、管理经验,通过深化专业分工参与全球价值链分工,成为生产性服务业创新发展的前提条件。依托全球化、市场化促进生产性服务行业由初始的创新技术决策和研发投入到最终的成果转化是生产性服务业创新发展的一大趋势。研究机构和高校是技术创新的知识库,但是许多科研机构的研究成果没有在企业得到应用,没有转化成现实生产力,浪费了科研资源。因此,发达国家大力推进科研院所改制改革,制定激励生产性服务业创新的政策,完善促进创新成果转化的配套措施。典型的举措是建设生产性服务业创新成果转化和技术交易网络平台,规范开展创新成果交易。通过网络平台,生产性服务企业可以与国内外先进企业进行交流合作,学习成果转化的经验,而高校、科研机构可以通过技术转让、联合开展研究活动进行合作交流,促进技术在国内外快速流动和科技成果的快速市场化,促进生产性服务业的整体创新。

(二)依托工业化推动模式创新的信息化

我国工业化发展进入向中后期过渡的阶段,受到资源、环境、市场等因素的制约。依靠工业化、信息化来加快服务外包、解决工业化发展遇到的瓶颈,推动模式创新是生产性服务业创新发展的又一趋势。在工业化、信息化的时代背景下,工业需要不断引入新技术,需要与生产性服务业进行有效沟通。通过交流沟通,生产性服务业可以针对工业化过程中出现的高能耗、高污染等问题进行技术改造,形成有针对性、有特色、突出绿色化的技术和发展模式。我国的信息化发展环境不断优化,特别是国家实施“互联网+”行动后,国内信息营销环境、境外营销网络建设不断完善,使得国内生产性服务业跨国经营能力和承接服务外包业务能力不断增强。通过服务外包可提高国内企业的市场竞争力,内需型服务外包业务为生产性服务业的创新发展提供动力,而外需型服务外包业务能提升生产性服务业发展规模。

(三)依托城市化实现发展方式的集聚化

随着城市化的不断推进,城市的交通、通讯等基础设施建设不断完善,生产要素不断集聚,以便获得规模经济和范围经济效应,加速知识和技术外溢。依托于城市化,加强生产性服务业科学合理的布局、规划,引导生产性服务业向制造业发展较好的城市集中布局,是生产性服务业创新发展的必然趋势。生产性服务业在地域上的集中,使得有关技术、市场及各种知识和信息也大量集聚,能为企业创新提供潜在机遇。地理空间的临近促进了企业之间分享知识并交流各种信息,面对面的沟通和交流突破了地域性的限制,使得企业能够应对技术和市场环境的变化,加快创新发展的步伐。生产性服务业的集聚还可以降低企业的运营成本,使资源集中在擅长的产品或服务上,从而强化竞争优势。集聚带来的专业劳动力共享和专业化分工促使企业进行有序地竞争与合作,形成了投入—产出等多种相互关联的形式。而这些关联在一定程度上促进了企业之间交易的顺利进行,降低了交易成本,使得企业能在创新发展上投入更多的资源。

三、结论及政策选择

在服务经济时代下,生产性服务业既是经济增长的重要引擎,也是主导国际价值链分工的关键因素。湖南应该通过取长补短的方式来解决生产性服务业创新发展存在的问题,取得中部地区生产性服务业发展的靠前位置,从而为转变经济发展方式、实现新型工业化道路提供有力支撑。尽管湖南生产性服务业创新发展存在高端专业人才缺乏、行业发展不均衡、产业技术水平较低、创新环境不完善等问题。但分析发现,在新一轮的产业转移过程中,湖南是承接东部沿海产业转移、推动长江中游产业升级的重要战略支点,巨大的产业发展潜力和日益增长的市场规模,能有效拉动生产性服务业的需求。同时,长株潭城市群作为湖南经济的增长极,开放型经济发展起点高,工业化发展基础好,市场环境不断优化,而且还汇聚了大量的科研机构,这些都为生产性服务业的创新发展提供了必要的条件。湖南生产性服务业创新发展主要存在高端人才缺乏、内部行业发展参差不齐、产业技术水平较低、创新环境不完善等问题,必须参照生产性服务业创新发展的市场化、信息化、集聚化趋势,重点突出技术、人才等核心要素的作用,充分利用现有的创新基础,从而发挥出湖南的后发优势,抓住国家“创新驱动发展”、“大众创业、万众创新”战略实施的历史机遇。长株潭作为湖南经济的增长极,工业化水平较高,对生产性服务业的需求较大,可以依靠其市场规模优势打造出长株潭生产性服务业创新核心区,成为吸引高端人才的聚集地。同时,作为内陆省份的湖南需要不断完善创新的市场环境,加快发展开放型经济来实现经济崛起。

(一)加快发展湖南的开放型经济

在国家“一带一路”战略的部署下,湖南处于丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的联结地带,向北可通过丝绸之路经济带与周边国家进行交流,也可往南通过21世纪海上丝绸之路与邻近国家进行合作。因此,湖南生产性服务业的创新发展需要将“引进来”与“走出去”相结合,同国外先进生产性服务企业进行沟通合作,积极承接国外生产性服务业转移,吸引国外资本对生产性服务业进行投资。湖南要重点打造长沙东部开放型经济走廊,充分发挥现代立体交通较完善的优势,以高铁新城、空港城、霞凝港为支撑,大力发展服务外包、现代物流等生产性服务业,积极开拓国际市场,利用国外资源,加快“走出去”步伐。同时,湖南要利用湘欧快线来加强与沿线国家经济发展战略和经贸政策的协调对接,实现资源共享和互利共赢;鼓励生产性服务企业发展自主知识产权和品牌的产品,提升湘军品牌和湖南企业的实力和形象,使越来越多的湖南企业到国外进行开拓市场、投资设厂、承揽业务,使得湖南生产性服务业融入全球价值链,加速湖南开放型经济的增长,从而激发湖南生产性服务业创新发展的活力。

(二)打造长株潭城市群创新核心区

长株潭城市群位于湖南中东部,是“3+5”多中心的网络城市群,是湖南经济发展的增长极。湖南应该借力新型城镇化,依靠长株潭“两型”试验区、国家自主创新示范区和湘江新区国家级平台,推动先进的生产性服务业在长株潭城市群聚集,形成大量生产性服务业骨干企业和龙头企业,从而为生产性服务企业的创新发展提供技术、知识等要素,使长株潭城市群成为引领创新发展的强力引擎。结合长株潭自创区的实际特点,优化生产性服务业空间布局。在“长沙·麓谷创新谷”重点建设现代服务业集聚区,促进生产性服务业的集聚发展;在“株洲·中国动力谷”着重打造新能源汽车、高端动力装备制造产业密集区,促进配套的生产性服务业创新发展;在“湘潭智造谷”着力发展高端生产性服务业,形成生产性服务业集群,带动周边城市生产性服务业创新发展。同时,政府应该完善长株潭城市群承接国内外生产性服务业转移的园区、会展平台功能,使得创新资源高度聚集、开放共享,形成长株潭自主创新现象,促进生产性服务行业形成自主创新品牌,从而形成长株潭城市群产业链、创新链、服务链、资金链协同互动的发展格局。

(三)吸引高端专业人才创新创业

创新驱动发展的实质是要坚持人才驱动,生产性服务业创新发展需要加快创新型人才队伍建设,激发研发人员的创造性,吸引高端专业人才创新创业。一方面,建设高校创新平台。充分利用湖南是重要高校和科研院所集中地的优势,建设具有国内外影响的生产性服务业创新研究基地、产学研结合的创新平台。同时,引导高校优化原有学科结构,创新学科组织模式,探索校企联合培养模式,开设创业课程和培训基地,致力于生产性服务业领域紧缺人才、领军人才、青年拔尖人才培养。另一方面,完善创新创业环境。推进“引进海外高层次人才百人计划”、“企业科技创新创业团队支持计划”、“湖湘青年英才支持计划”和长株潭“万名人才计划”等重点人才引进培养计划,完善人才引进培养和评价激励机制,培养和聚集高端生产性服务业创新人才进行创新创业。加强创业孵化基地建设,完善天使投资、创业投资等科技金融服务体系,激励科技人员、留学归国人员和大学生进行创新创业,孵化一批竞争力较强的生产性服务企业。同时,支持创新能力强、发展潜力大的生产性服务业创新创业团队,带动生产性服务业创新型中小企业发展。

(四)不断优化创新发展市场环境

为了鼓励生产性服务业的创新发展,营造一个创新创业的浓厚氛围,需要充分发挥市场配置创新资源的决定性作用。政府应该在科技创新领域简政放权、放管结合,健全创新创业的政策法规,完善知识产权协同保护机制,建立长株潭自创区专利、商标、版权统一管理的知识产权管理体制,形成生产性服务业创新的开放合作态势,最大限度地释放和激发创新活力。要进一步加大对生产性服务业创新的投入力度,积极引导社会资金投入,改善投资结构,减少重复投资,提高投资效率。同时,努力完善电子商务和物流网络体系的基础设施。积极响应国家“互联网+”行动,开展电子商务云服务、可信交易、支撑服务技术和平台研发,开发其他产业领域系统外包平台,面向产业供应链上下游,提供信息系统服务支撑。加快发展第三方物流和第四方物流,加强大数据、云计算等技术应用,凭借信息技术和互联网提供规划、信息咨询、供应链管理等服务,促进现代交通、邮政快递、物流配送、电子商务体系与产业的对接和配套。

[1]柯善咨, 赵曜. 产业结构、城市规模与中国城市生产率[J]. 经济研究, 2014(4): 76-88.

[2]王琢卓, 韩峰. 湖南省生产性服务业集聚对经济增长的影响[J]. 中国科技论坛, 2012(6): 84-89.

[3]何骏. 中国生产性服务业发展的路径拓展与模式创新[J]. 商业经济与管理, 2010(1): 76-84.

[4]陈思聪. 湖南服务业发展的现状、问题和趋势分析[J]. 现代经济信息, 2016(4): 426.

[5]金碚. 全球竞争新格局与中国产业发展趋势[J]. 中国工业经济, 2012(5): 5-17.

[6]阳小华, 李莹. 中部地区现代服务业现状分析及发展重点选择[J]. 科技创新与生产力, 2011(11): 35-40.

[7]江小涓. 服务业增长:真实含义、多重影响和发展趋势[J]. 经济研究, 2011(4): 4-14.

[8]陈明, 冉斌. 我国生产性服务业发展的机遇、问题及对策[J].经济纵横, 2015(4): 54-56.

[9]高升, 洪艳, 詹宁. 加快发展湖南现代服务业的思路与对策[J]. 经济地理, 2011(9): 1511-1515.

[10]杨仁发, 刘纯彬. 中国生产性服务业FDI影响因素实证研究[J]. 国际贸易问题, 2012(11): 107-116.

The Present Situation, Opportunity and Policy Choice of Innovation and Development of Producer Services in Hunan Province

ZHANG Zhibin, ZHU Qingyan

(Business School, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan, Hunan 411201, China)

The service economy is the main trend of world economic progress, and the development of producer services has become an important engine of modern economic growth. Hunan Province must promote the innovation and development of the producer services and improve the quality of economic development to achieve leaping development. This paper analyzes the present situation of producer services from the four dimensions such as labor, capital, technology and institution in Hunan Province. It is pointed out that Hunan Province can only give full play to late-mover advantage in order to grasp the important opportunity of innovation and development of pr oducer service according to the de velopment trend of marketization,information and agglomeration of the producers ervices in the world. These will be the focus of the future policy on the innovation an dd evelopment of the producer services sch as accel erating the development of an open economy, building Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration innovation growth pole, it is to promote innovation and entrepreneurship and to optimize the market environment in Hunan Province.

Hunan Province; producer services; late-mover advantage; innovation and development

F 719

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2017.02.008

2096-059X(2017)02-0045-06

2017-01-02

国家社科学基金青年项目(13CJY030)

张志彬(1979-),男,湖南桃江人,经济学博士,副教授,硕士生导师,主要从事产业经济学、城市经济学研究;朱晴艳(1994-),女,湖南益阳人,硕士研究生,主要从事产业经济学研究。

(责任编校:彭 萍)