基于近/中红外光谱的玉米自交系组合的选配

2017-12-01,,,

, , ,

(1.天津农学院农学与资源环境学院, 天津 300380; 2.天津农学院工程技术学院, 天津 300380;3.内蒙古兴安盟经济作物工作站, 内蒙古 乌兰浩特 137400)

基于近/中红外光谱的玉米自交系组合的选配

李梦婷1,杨仁杰2,陈志远3,刘海学1

(1.天津农学院农学与资源环境学院, 天津 300380; 2.天津农学院工程技术学院, 天津 300380;3.内蒙古兴安盟经济作物工作站, 内蒙古 乌兰浩特 137400)

通过对41个玉米品种的近红外光谱、中红外光谱和融合后的近-中红外光谱数据进行系统聚类分析,以对照组玉米的父母本作为参照,筛选出新的玉米自交系组合。结果表明:相对于单一的近/中红外光谱,融合后的近-中红外光谱能表征更多的特征信息,提供更为准确的筛选结果。理论上,利用近/中红外光谱技术可从大量玉米品种中选择与对照组父、母本相似或者相差大的样品,再进行组合杂交。该方法在一定程度上克服了传统育种的盲目性,使育种工作具有一定的定向性。

玉米育种; 近红外光谱; 中红外光谱;

玉米是世界三大作物之一,其种子需求量巨大。通过作物育种改良作物遗传特性、培育优质品种是提高作物产量、品质,促进经济发展改善民生的有效途径之一。当前的育种方式主要包括杂交育种、回交育种等方法,多采用系谱法来选择优良世代和杂交优势强的父母本,其所耗时间长,而且由于在田间试验,试验条件严苛,极易受到环境条件的影响,并且由于传统育种方法选择的不定向,导致收集种子等工程量浩大,极其浪费人力物力资源。因此,发展一种能够大批量、实时、快速且能在早期筛选出目标玉米自交系组合用于育种的分析方法是非常必要的。

近/中红外光谱分析技术是一种高效、快速的现代分析技术,以非破坏性、速度快、成本低等特点在农产品检测中被广泛应用[1-5]。20世纪60年代初,美国农业部Norris等[6]首先利用近红外光谱技术测定谷物中水分、蛋白质、脂肪等含量,加拿大谷物研究室[7]使用近红外光谱快速检测硬质小麦的黄色颜料含量,为硬质小麦筛选提供了一种效率更高的方式。芮玉奎等[8]利用近红外光谱结合人工神经网络准确方便地识别了转基因玉米。林家永[9]分析了近红外光谱技术在玉米品质、玉米青贮饲料质量以及转基因玉米快速分析中的应用。杨群等[10]利用傅里叶变换中红外光谱对航天诱变育种甜椒品系种子和一般大田生产的种子进行了对比分析。关颖等[11]利用中红外光谱对药材防风育种进行了相关分析。纵观国内外文献,未见基于近红外和中红外光谱融合方法来选配玉米自交系组合的相关报道。

本研究借助近红外、中红外光谱仪,通过检测不同玉米品种的近/中红外光谱,采用系统聚类方法对所有玉米品种进行分析,以期为玉米自交系组合的选配提供更为简洁的方法,使玉米育种工作能够具有一定的定向性。

1 材料与方法

1.1 实验材料

本实验所用材料为海南某公司提供的41个玉米品种,包括6个杂交种。各样品采用数字1~41表示。样品对照设置:晚熟品种:样品22(母本)、样品11(父本);早熟品种:样品16(母本)、样品41(父);杂交种:样品38。样品预处理:取等量玉米样品粉碎、过筛(80目),装袋,备测。

1.2 实验仪器及实验方法

采用高速万能粉碎机(FW 100)粉碎玉米样品。检测使用美国PerkinElmer公司的Spectrum GX 傅里叶变换红外光谱仪。仪器参数:近红外光源为仪器自带的卤素灯,InGaAs 检测器,扫描范围为4 000~10 000 cm,中红外光源为稳压空气冷却线盘,DTGS检测器,ATR附件,ZnSe晶体池,扫描范围为650~4 000 cm;2个波段的分辨率都为4 cm,扫描间隔为4 cm,扫描次数为16。测量样品前,均以空气的光谱作为背景光谱,用样品光谱扣除背景光谱,即得到样品的吸收光谱。每次测量均扫描16次取平均以降低随机噪声。

2 结果与讨论

2.1 不同玉米品种的近红外和中红外光谱特性

在上述仪器参数下,采集了41个玉米品种在4 000~10 000 cm范围内的近红外光谱(见图1)。从图1可以看出,玉米在4 339,4 755,5 184,5 744,6 837 cm和8 360 cm处存在吸收峰,而且在整个近红外光谱范围内,所有样品的光谱轮廓和特征峰位置都非常相似。因此,根据近红外光谱的表观信息,无法实现各品种的鉴别和分类,需要借助化学计量学方法。

图1 不同玉米品种的近红外光谱图

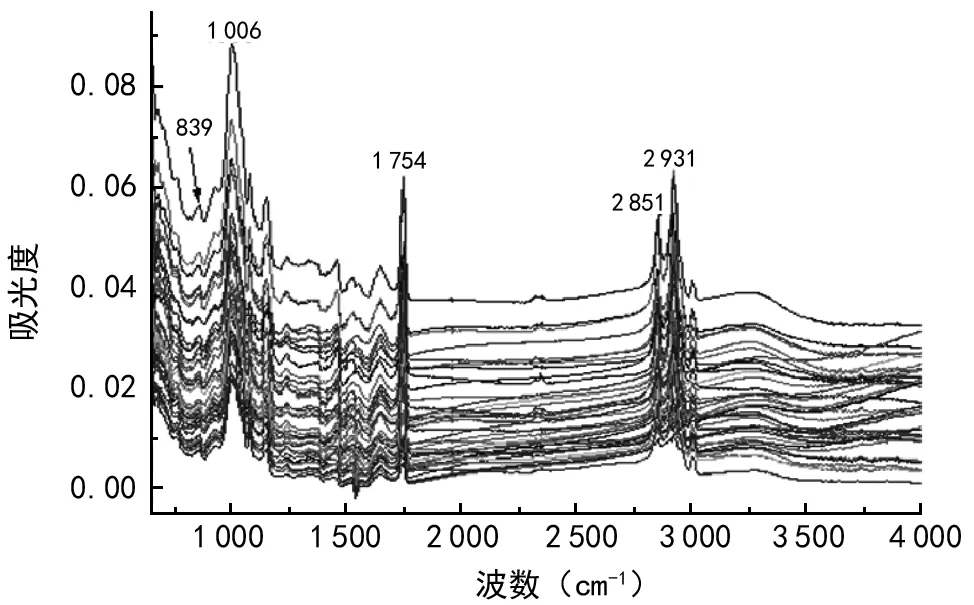

图2为41个玉米品种的中红外光谱图,同样,在整个波数范围内,光谱吸收峰位置大致相同,光谱曲线走向趋势基本一致。这些样品在839,1 006,1 754,2 851 cm和2 931 cm处存在共同的特征峰,其中,1 754 cm处为玉米中脂肪的特征峰,主要是由羰基伸缩振动引起;2 851 cm和2 931 cm处吸收峰由脂肪族的CH伸缩振动引起;839 cm和1 006 cm处吸收峰分别来自玉米中的乙烯类化合物和伯醇。因此,同样根据中红外光谱的表观信息,无法实现各品种的鉴别和分类,需要借助化学计量学方法。

通过上述分析可知,对于所研究的41个样品,无论是近红外光谱,还是中红外光谱,都非常相似,仅在细微处存在差别,无法通过肉眼来进行分类和鉴别。因此,本研究将光谱技术与系统聚类分析相结合来实现样品的分类和鉴别,为育种种子的初步快速筛选提供依据。

2.2 系统聚类分析结果

在实际问题的解决中,为分类多样本对象,常常考虑以多方面因素进行分类。聚类分析的基本思想是根据样本之间的距离和类与类之间的距离进行分类,距离最近的分成一类。以此类推,从而完成聚类分析的过程[12-13]。本研究采用系统聚类法,利用Ward法(离差平方和法)对主要性状进行聚类,并计算Euclidean距离(欧氏遗传距离)。Ward 法是基于方差分析思想的一种方法。样本之间的离差平方和较小,为同类,反之,为不同类。

图2 不同玉米品种的中红外光谱图

2.2.1 近红外光谱系统聚类分析

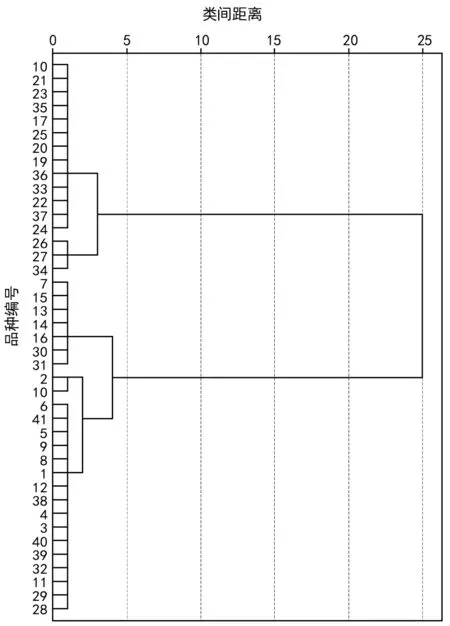

图1中41个样品可分为3类或者4类。分为4类时,第1类为:样品18、21、23、35、17、25、20、19、36、33、22、37和样品24;第2类为样品26、27和样品34;第3类为样品30、31、13、14、16、7和样品15;第4类为样品2、10、6、41、5、9、8、1、12、38、4、3、40、39、32、11、29和样品28。当类间距离小于5时,可以看出,与父本样品11(晚熟品种)距离相近的有:样品39、32、29和样品28;与母本样品22(晚熟品种)相近的有:样品37、24、33和样品36;与母本样品16(早熟品种)相近的有:样品13、14、31和样品30;与父本样品41(早熟品种)相近的有:样品6、5、9和样品8;与杂交样品38相近的有样品12、4、3和样品1。样品26、27和样品34自成一类,与样品11、16、41和样品38相距较远,差异较大,当类间距离约达到25时,才能合成一类。

2.2.2 中红外光谱系统聚类分析

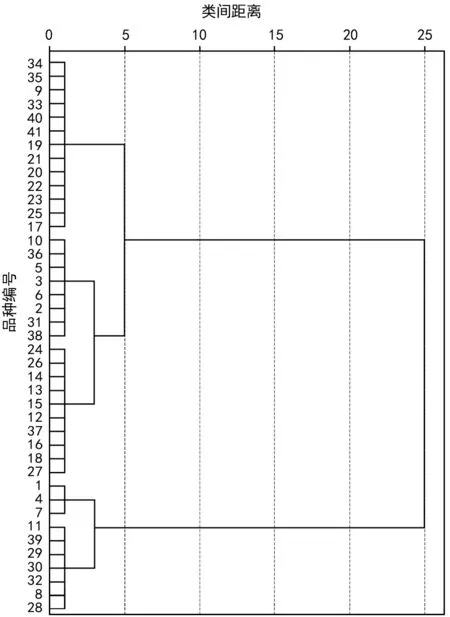

同样,采用SPSS统计软件对41个样品的中红外光谱进行系统聚类分析。图4为用中红外光谱进行系统聚类得到的树状图。当类间距离=5时,41个样品可分为3类或者4类。按4类可分为:第1类样品34、35、9、33、40和样品41;第2类样品22、23、25、19、21、20、17、18、13、15、12、37、16和样品27;第3类样品24、26、14、10、36、5、3、6、2、31和样品38;第4类样品1、4、7、11、39、29、30、32、8和样品28。当类间距离小于5时,由图4可知,与父本样品11(晚熟品种)相近的有:样品39、29、30和样品32;与母本样品22(晚熟品种)相近的有:样品23、25、20和样品21;与母本样品16(早熟品种)相近的有:样品18、12、37和样品27;与父本样品41(早熟品种)相近的有样品33、40、19和样品21;与杂交样品38相近的有样品31、2、6和样品3;样品1、4、7自成一类,且和样品41、22、16和样品38相距远,当类间距离=25时才能聚成一类。

图3 近红外聚类分析谱系图

2.2.3 近-中红外光谱系统聚类分析

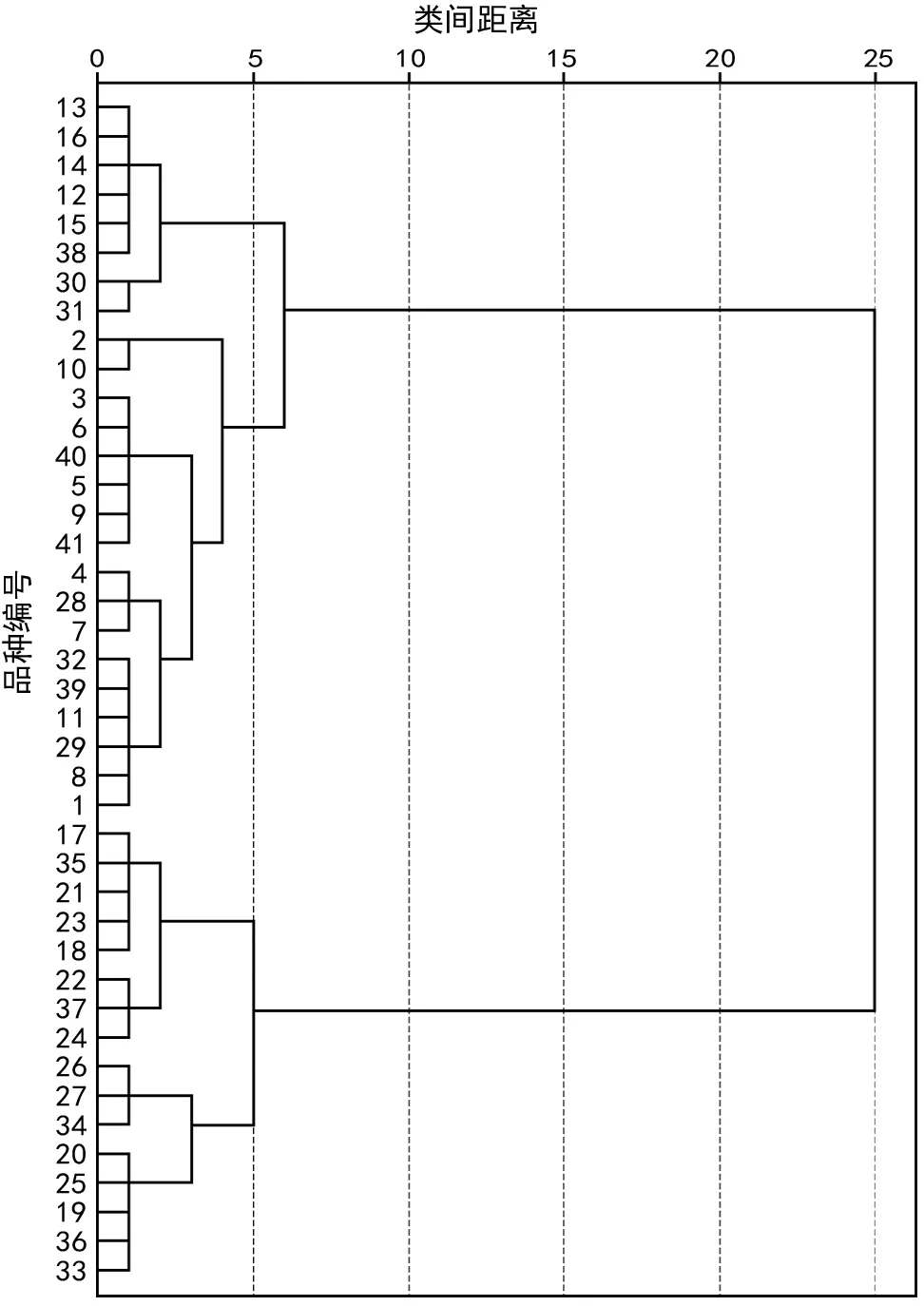

通过上述对41个玉米样品近/中红外光谱的系统聚类分析,初步筛选出与其对照组相似和相异的样品,但由于近/中红外光谱所表征的信息不同,中红外给出的是基团振动峰,谱峰比较窄,而近红外则给出的是含氢基团振动的倍频和合频的复杂的信息,谱峰比较宽,导致结果略有差异。若将近红外光谱和中红外光谱所表征的信息进行融合,则能更全面地提取玉米的特征信息,有利于不同玉米品种组配的筛选。因此,下面将基于融合后的近-中红外光谱进行系统聚类分析。图5为41个玉米样品的近-中红外光谱系统聚类分析结果图。由图5可知:当类间距离=5时,41 个样品可分为3类或者4类。分为4类时,第1类为样品13、16、14、12、15、38、30和样品31;第2类为样品2、10、3、6、40、5、9、41、4、28、7、32、39、11、29和样品8;第3类为样品17、35、21、23、18、22、37和样品24;第4类为样品26、27、34、20、25、19、36和样品33。当类间距离小于5时,可以看出,与父本样品11(晚熟品种)距离相近的有:样品32、39、29和样品8;与母本样品22(晚熟品种)相近的有:37、24、18、23和样品21;与母本样品16(早熟品种)相近的有:样品13、14、12和样品15;与父本样品41(早熟品种)相近的有:样品6、40、5和样品9;与杂交样品38相近的有样品12、15、14和样品16。样品11、16和样品41在类间距离约为6时,就可聚为同一类,样品22与样品11只有在类间距离达到最大时(约为25)才可聚成一类。同时,样品11(晚熟父本)、16(早熟母本)、41(早熟父本)和样品38(杂交种)与样品33、36和样品19相距较远,22(晚熟母本)与样品13、16和样品14相距较远。

图4 中红外聚类分析谱系图

图5 近-中红外聚类分析谱系图

3 结论与讨论

通过设置玉米自交系对照组,从近红外光谱、中红外光谱以及融合后的近-中红外光谱入手,采用系统聚类分析方法,来定向筛选玉米自交系组合,以克服传统育种方式繁琐、不定向等问题。研究结果表明:基于近/中红外光谱技术对玉米自交系组合进行初步筛选是可行的,另外,由于融合后的近-中红外光谱能提取更多的特征信息,因此,此方法可以为玉米自交系筛选提供更好的分析结果。

根据融合后近-中红外光谱分析结果确定玉米自交系组合选配结果如下。与11(晚熟父本)相似的样品32、39、29和样品8,相异的样品33、36和样品19;与样品22(晚熟母本)相似的有样品37、24、18、23和样品21,相异的样品26、27和样品34;与样品16(早熟母本)相似的有样品13、14、12和样品15,相异的样品33、36和样品19;与样品41(早熟父本)相似的有样品6、40、5和样品9,相异的样品33、36和样品19;所以,理论上可选择与11相似(或相异)的样品和与22相似(或相异)的样品之间互相组配,但排列在前的样品享有优先组配的权利。同理,与16相似的样品和与41相似的样品之间也可互相组配。

下一步课题组将对玉米自交系组合的快速筛选方法进行进一步研究,并对其进行补充和完善,同时,对上述提出的自交系组合的组配结果进行田间试验,以期为玉米育种工作提供一种新方法。同时,该方法也可推广应用到其它作物的育种中。

[1]方彦.利用近红外光谱法测定玉米品质的研究[D].甘肃农业大学硕士论文,2004.

[2]严衍禄,赵龙莲,韩东海,等.近红外光谱分析基础与应用[M].北京:中国轻工业出版社,2005:286-394.

[3]李民赞,韩东海,王秀.光谱分析技术及其应用[M].北京:科学出版社,2006:176-328.

[4]孙通,徐惠荣,应义斌.近红外光谱分析技术在农产品/食品品质在线无损检测中的应用研究进展[J].光谱学与光谱分析,2009,29(1):122-126.

[5]Montes,J.M,Utz,H,Schipprack,W,Kusterer,B,et al.Near-infrared spectroscopy on combine harvesters to measure maize grain dry matter content and quality parameters[J].Plant Breed,2006,125:591-595.

[6]Norris K H,Bar n es R F,Moore J E,et al.Prediction for-age quality by near infrared reflectance spectroscopy[J].Journal of Animal Science,1976,43(4):899-897.

[7]张银桥,赵博,王辉,等.农产品近红外光谱分析系统综述[J].农机化研究,2010(5):224-228.

[8]芮玉奎,罗云波,黄昆仑,等.近红外光谱在转基因玉米检测识别中的应用[J].光谱学与光谱分析,2005(10):1 581-1 583.

[9]林家永.近红外光谱分析技术在玉米品质分析中的研究进展[J].中国粮油学报,2010,25(4):108-116.

[10]杨群,王怡林,杨爱明,等.航天诱变育种甜椒品系的红外光谱分析[J].光谱学与光谱分析,2006,26(3):438-440.

[11]关颖,郭西华,邸立杰,等.太空育种中药材防风的FTIR分析与表征[J].光谱学与光谱分析,2008,28(6):1 283-1 285.

[12]公丽艳,孟宪军,刘乃侨,等.基于主成分与聚类分析的苹果加工品质评价[J].农业工程学报,2014,30(13):276-285.

[13]李培富,杨淑琴,马宏伟.宁夏水稻主要农艺性状的主成分及聚类分析[J].中国农学通报,2006,22(12):162-166.

Selection of Maize Inbred Lines Based on NIR and Mid-infrared Spectroscopy

LIMengting1,YANGRenjie2,CHENZhiyuan3,LIUHaixue1

2016-10-20

天津市科技特派员项目(16 JCTPJC 47500)资助。

李梦婷(1995—),女,四川广元人;在读硕士研究生,主要从事作物遗传育种方面的研究。

刘海学(1965—),男,内蒙古通辽市人;博士,研究员,主要从事生化与分子生物学研究;E-mail:liuhaixue715@126.com。

融合近-中红外光谱; 系统聚类

10.16590/j.cnki.1001-4705.2017.03.093

S 513; S 337

A

1001-4705(2017)03-0093-04