特殊背景下的高考

2017-11-29陈德弟

今年是“文革”结束后,国家恢复高考招生制度四十周年,我作为时代幸运儿,先后参加了1977年和1978年的两届高考,上苍眷顾勤勉人,1978年夏,我高中毕业,终于考入了南开大学历史系,实现了自己的愿望。

我是天津市人,出生于20世纪50年代末一个普通家庭,父母皆是工人,本不识字,在新中国成立初期,接受了“扫盲”教育,认识了不少字,可以读书看报,但不会书写,他们迫于工作、生活压力,无暇顾及我们的学习。我们兄弟姊妹众多,家境贫寒,蜗居于一间十余平方米的平房里,此房又坐落在一个有六户人家组成的狭窄的院落中,环境嘈杂,学习条件很差。

使我养成好学、勤思习惯的启蒙老师,应该是我的大姐和大哥。记得1963年,大姐在读中专,放寒假时,屋外天寒地冻,我们几个较小的弟弟、妹妹,围坐在大姐身边,让她讲小孩子们都爱听的故事。大姐喜欢看书,古今中外都有,文化知识很丰富,她给我们讲了很多很多,有阿凡提的故事,有安徒生童话,有中国古代神话等等,每次我都聚精会神地听,遇到有疑惑的地方,还时常追问,听到稀奇古怪的情节,觉得新鲜,小孩子的那种好奇心,驱使我反复琢磨。大哥买了很多“小人书”(今称连环画),成套的《水浒》《杨家将》和《岳飞传》及其他,我有时间就翻上一翻,虽不认得图下的释文,但喜欢看古人装束、骑马打仗、刀枪剑戟、小桥流水等等,见到特别钟爱的画面,就一边欣赏,一边用白纸涂鸦,一边思考。那时,在我幼小的心灵里,十分渴望识字,渴望读书学习。

1965年夏,我该上小学了,兄长带我到离家最近的学校去报名,招生老师看罢户口本上我的出生年月,说我的生日小,今年不行,明年再上吧,我哭著回家了。

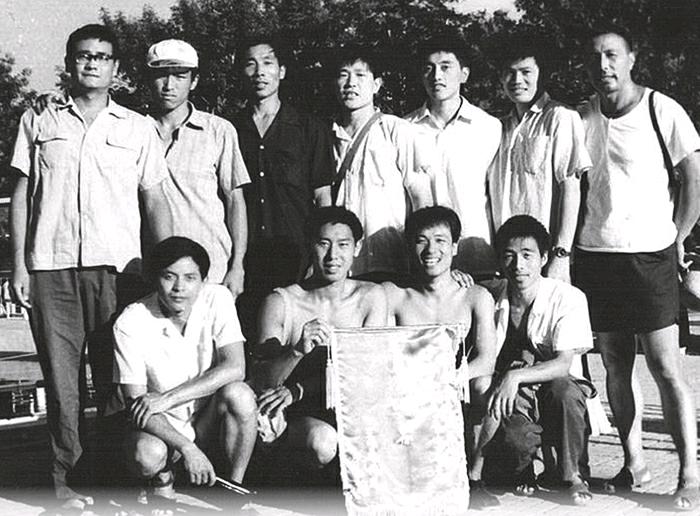

谁会料到,第二年“文革”开始了,全国动乱,停止招生。到了1968年,毛主席号召“复课闹革命”,学校才又招生,我上小学一年级时,已经十岁了。在那个不正常的年代,学校正规教育惨遭破坏。那时,我们每天只上两节课,安排在上午,有时不上课,也不留作业,学校经常组织去工厂参观、上街游行。中学时,学工、学农、“拉练”频繁进行,课堂系统授课反而成了“副业”,在这样的大环境下,同学们以各种方式的“玩儿”来打发时光。青少年的我也不例外,上学前即学会了游泳,上学后加入了区级游泳培训队,每日下午训练,其他闲暇时间,则以打牌、下棋、斗蟋蟀等度日。

随着年龄的增长、阅读的增多以及哥哥、姐姐们走入社会后的经验,加之在现实生活中出现的一些现象,我对读书学习有了新的理解和认识,虽不十分深刻,但总觉得读书学习还是很有用的。

当时,“大字报”无处不在,学校里,街道上,烟囱壁,桥梁处,凡是能写、能贴的地方皆有,构成了一道特殊的景观,而且多用毛笔书写,或配上漫画,以丑化“阶级敌人”。每见此,我常想,这一切都需要文化啊!吃饭时,我坐在收音机旁,特别喜欢收听著名播音员关山朗诵的配乐诗《雷锋之歌》,听着那朗朗上口、隽永押韵的诗歌,十分钦佩作者贺敬之老师,觉得贺老师真有学问,这诗篇写得太棒了。另外,同学们学军去外地 “拉练”,有的给父母写信,十分吃力,写出的家信,错字连篇,词不达意,闹出许多笑话,还有的根本写不出来,让我代笔。见闻了这些情状,我越来越意识到,将来无论从事什么工作,都需要读书写作,需要文化知识,我的好学之情重又被点燃。

于是,我暗下决心,只要有闲暇时间,就读书阅报,背诵家家都有的《毛主席语录》《毛主席诗词》和“样板戏”剧本里面较好的唱词(现在我尚能背诵出很多段落),见到报纸上有好的诗文,就把它们抄录下来,这样既增长了知识、词汇,又练习了写作和钢笔书法。

“文革”前出版的书籍,皆以宣扬“封资修”的口实给予查抄,然后焚毁,或送造纸厂再造纸,在唯一出售图书的新华书店里,所售书籍也是寥寥无几。有段时间,次兄和我到处寻借古典小说和唐诗宋词(当时,仍有人收藏此类书籍),友人借给我们时,往往叮嘱两三日内必须阅毕,实在害怕被发现而遭没收,所以我们借来后,偷着疯狂地、不分昼夜地阅读,有时头挨头同时阅读。四大名著以及《三侠五义》《说岳全传》等古典小说,在我念初中前,就囫囵吞枣、似懂非懂地读了一遍,并抄写了不少古人的诗词,从那时起,我便爱上了古典文学,爱上了历史。

1976年,已是“文革”的第十个年头,唐山发生了大地震,周总理、毛主席相继去世,国家被折腾得疲惫不堪、百孔千疮。就在这年夏天,我初中毕业了。当时,面临着两种选择,要么“上山下乡”,要么继续上高中,那时读高中不用考试,只要本人愿意,就可以直接升入,我决定留在原校继续念高中。

又是没有料到,上高中仅过了一个多月,我们党就粉粹了“四人帮”,结束了动乱无序的“文革”,翌年九月,又宣布恢复中断十一年的高考,大快人心,举国欢庆,我赶上这么好的时机,真是太幸运了!当初,我决定继续求学读高中,与其说是较好的选择,不如说无论什么时代,只要是读书、求学,永远是正确的。

“文革”时期,我浪费的时间太多了,我的小学、中学八年时间虚度了,尽管我没有完全放弃学业,但是基础不牢,知识贫乏。我立即退出了游泳队,找寻出中学的各科教材,一边念高中,一边复习初中知识,夯实基础,以备高考。

那时,我们没有统一教材,没有任何参考材料,也没有人知道高考大致考什么,怎样有针对性地复习,老师叮嘱我们最多的话,就是“多学、多看、多练、多记”。我又拿出当年寻借古典小说的精神,发动亲戚朋友,到处找借“文革”前的高中课本和参考材料,可是,绝少人家收藏这类书籍,最后总算借到几册,我如饥似渴地阅读、学习,尽量深刻理解。

学校为了帮助我们能够考上大学,也是数策并举,先是组建“高考班”,由经过多轮考试、成绩较佳的同学组成,我荣幸考列其中;然后派出各个学科中讲课最好的老师为我们授课,并把最好的教室提供给我们使用。任课老师没有计较“文革”期间对他们的不公,以大爱的胸怀,全身心投入教学,并通过各种渠道,帮助寻找“文革”前高考复习题,然后刻板、油印,发给我们,以充实复习材料。endprint

读高一时,国家虽百废齐兴,但振兴教育力度最大,我们高中生也开始有了周考、月考、单元考的频繁考试,所考成绩,记录在册。“文革”后,全国举行的第一届高考是在1977年的冬天,当时我作为优秀在校生,和社会上符合条件的各类人员一起参加了1977年的高考。我的成绩达到了录取线,但对在校生标准更高,未被录取。我很幸运参加了这次高考的演练,从此以后,信心倍增,更加用功。

前面说过,我们家里学习环境和条件都很差,怀揣着上大学的梦想,饱含好学、勤思的激情,每天清晨,我很早就到了学校,复习功课,下午很晚才回家,利用学校窗明几净的教室刻苦学习,似乎没有疲惫的时候,那劲头和动力主要来自三个方面,一是强烈的考上大学的愿望,二是反省“文革”时期虚度青春的自责,三是强烈的好学求知欲望。每当自己感觉知识不够用、学得不够好时,就十分懊悔“文革”时浪费的大好时光,有悔悟始知奋进,我充分利用一切时间抓紧学习。从家里到学校大约有三公里路程,需要步行半小时,我利用每天的往返时间,边走路边默记英文单词,有时也背诵一些古文诗词,一年多下来,还是很有收获的。

我们是两年制的高中,记得毕业前最后一个寒假,寒风凛冽,间或飘雪,我每天依然冒着严寒,背着装得满满的备考资料的书包,来到空无一人的教室里学习。教室很冷,因为放假不再生火(当时教室里没有暖气,平时靠燃煤炉火取暖),我一人坐在阳光照射的地方,享受着学习的快乐,每当解开一道数学难题,或写出一篇自己满意的作文,心里总是暖融融的……

转眼就到了高考日,文、理专业各要考六门课程,除外语专业需考口语增加一天外,其他专业连考三天,上、下午考试。七月下旬,天气湿热,我从家到考点,大约要走50分钟,为了中午能够复习下午要考的科目,便带上复习材料和馒头、咸鸭蛋、白茶缸,上午考试完毕不回家,坐在教室里,吃着馒头,就着咸鸭蛋,喝着白开水,复习着下午要考的课程。

……

“此情可待成追忆”。星移斗转,流水年华,往事如歌,一晃四十年过去了,祖国发生了翻天覆地的变化,从微观世界到宏观世界,从物质生活到精神生活,都有根本性的改变,时移世易,很多事物,不可同日而语。

尽管如此,通过我的青少年时期生活、学习状况,通过我的两次高考经历,通过我三十多年工作的磨炼,通过我的观察和了解,在77、78两级大学生身上,有许多成功经验值得总结,许多珍贵精神遗产应当继承。

半个世纪前,那场从高校开始、蔓延到全国各行各业所谓的“文化大革命”,给社会造成的巨大动乱,只有亲身经历的人,才算真知当时的状况,当时有一个套语,在报纸上、大字报、学生作文中屡屡出现:“史无前例的无产阶级文化大革命,正以排山倒海之势、雷霆万钧之力,荡涤着一切污泥浊水。”由此可见当时社会的动乱程度。“文革”刚开始的几年,全国的学校停课,工厂停工、机关停政,打、砸、抢、烧、抄家、批斗、游行、串联、上山下乡,等等,其混乱状态无法用文字描述。在教育领域,我在前面所述的小学、中学的上课状况,全国皆是如此,数以千万计的青少年,在他们大好年华、正值学习文化知识的阶段,却没能很好地在学校接受教育,荒废了学业,虚度了年华。那时的人们,较少有独立的思想,一窝蜂地跟进,正如一些从“文革”过来的长者所讲,“当时,好像脑袋没有长在自己的肩上”,这很值得深思。

人最本质、最宝贵的东西是有思想。一个人、一个民族、一个国家,必须要有独立的思想,正确的判断,才能选对适合自己成长、发展的道路,才能朝着光明的方向奮进,也才有可能取得较好的成就,否则就会走弯路、走错路,甚或失败,可见独立思想之重要。

“文革”时期,我还是一个青少年,根本提不上有什么独立“思想”,不过朴素的直觉告诉我,读书看报写家信、批判稿、大字报,都需要文化,正因为自己没有完全放弃学习,所以在恢复高考后,才考上了大学。

如今,改革开放,经济繁荣,中外交流,古今碰撞,思想多元,社会复杂,人心浮躁,国家正处于转型时期,我们无法选择时代、选择社会,面对这样的现实,就应冷静观察,独立思考,独立分析和判断,特别是拥有了一定文化之后,更不可盲从。

因为人有思想,有见解,所以是地球上最复杂的生物,唯其复杂,人类既有大美,亦有大丑,既有大善,亦有大恶,我们要努力修行自己、改造自己、完善自己,朝着真善美的方向前行。

当今时代,社会上流行着这种说法:“高考改变命运。”自恢复高考以来,我们国家培养出了千百万人才,包括我在内,确实改变了成千上万人的命运,因为高考,曾经的“知青”成了政治家、科学家,工人成了大学教授,农民成了知名学者,山里的孩子来到了城市,普通百姓出国留学……我们的命运和国家的命运紧密相连,随着国家的繁荣、昌盛和发展,接受过高等教育的莘莘学子,前程一片光明,在各行各业用自己的聪明才智,为国家作着贡献,同时,也改变着自己的生活、生存状况,很多贤才俊彦,担任了国家的各级领导,这本来是非常值得骄傲、感恩的事情。可是,由于一些受过高等教育的党政官员、科学家、企业家、学者,不感谢党和国家的栽培,不注意修德养身,优化品行,继续学习,慎独自律,而是利用人民赋予的权力从事犯罪活动,结果,锒铛入狱,身败名裂。人生有道,其根本之道就是做人,做个好人,只有做好了人,才能干好了事。

“高考改变命运”是事实,而修行自己、完善自己更为重要,否则,“命运”还会有变化的。持续优化个人的品行是一个长期的过程,甚至一辈子都行走在修炼的路上,在这个过程中,只有读书学习,提升自己的修为,才能升华境界和思想,它才是提高素质、改变天下人命运的仙丹妙药。

77、78两级大学生人才辈出,在政界、学界、商界都产生了许多领军人物,被称为“77、78级现象”,这和他们的成长经历密不可分。有人曾说:“不会再有哪一届学生像77、78级那样,年龄跨度极大,而且普遍具有底层生存经历。不会再有哪一届学生像77、78级那样,亲眼看到天翻地覆的社会转变,并痛入骨髓地反思过那些曾经深信不疑的所谓神圣教条。不会再有哪一届学生像77、78级那样,以近乎自虐的方式来读书学习……这就注定了77、78级要出人才。”在饱经沧桑之后,这一群体普遍个性坚定沉毅,较能吃苦,而在社会上摸爬滚打,形成坚毅的个性和练达的人情,也成为日后发展的重要因素。历史不一定记得他们中单个人的事功,但一定会记录这一群体的作为和贡献。

我是平凡的,也是幸运的,作为77、 78级中的一员,年龄较小,没有他们特别是“老三届”上山下乡的非凡经历,除了直觉领悟到要学会独立思考、读书学习改变命运的道理外,也感受到了这个群体站得高、看得远、砥砺思想、不惧吃苦的精神,同时从中也学到了定下一个目标,矢志不渝朝其奋进的治学方法。据我所知,我校的77、78级同学中,就诞生了很多的科学家和著名学者,他们今天的声望,他们的成就卓著,既不是靠家庭背景,也不是靠个人运气,更不是靠所谓的关系,完全是靠自己的勤奋和坚韧不拔的毅力。他们有了奋斗目标,就再也不考虑其他了,什么“下海”赚大钱,什么“跑官、要官”,什么“灯红酒绿”,一切皆不为所动,而是静下心来,废寝忘食地学习、工作,数十年如一日,或进入实验室,常常错过用餐时间;或青灯黄卷,宵漏笔耕依然,如此而为,能不成功吗?至于从事其他事业,要想获得成功,同样需有这样专一的拼搏精神。

1977年高考的恢复,不是简单恢复上大学考试问题,更是社会公平与公正的重建,它不仅改变了许多人的命运,更改变了我们国家和民族发展的方向,从那时起,尊重知识,尊重人才,成为上至政府、下至百姓的共识。回头望,看今朝,把四十年前恢复高考,说成挽救了我们的民族和国家都不为过。

(作者简介:陈德弟,南开大学历史学院教授,硕士生导师,中国古代藏书史、方志学、古籍文献研究专家。1978年考入南开大学历史系中国史专业。)endprint