《寻找手艺》:“土掉渣”纪录片成网红

2017-11-23刘彭媛

刘彭媛

“我是农村出来的,那些东西其实是我那一代人的记忆。”但很多人,包括张景生于城市的两个孩子,是没见过这些的。张景希望借这个机会告诉他们:中国,不止你的所见。

于B站上传半年之后,纪录片《寻找手艺》火了。而走在片子之前的,是堪比网络段子的幕后故事:

导演有房有车家庭美满,为了纪录片卖了一所房子。出发没多久,摄像师小蒋治好鼻炎就“跑路”了,司机扛起了摄影机。录音师是出发前新学的录音。片子剪完,13家电视台拒收。

《寻找手艺》走红半个月,在北京市通州区一家木质结构的文艺咖啡馆里,“70后”导演张景摸摸自己锃亮的光头,诚恳地对我说:“不知道。我也不知道是怎么火的。”时隔三年,如今的他比片子里更瘦了些,脸上也多了他称为“老年斑”的痕迹。

镜头下的手艺人

2014年,张景和他的团队花了126天,跨越23个省份,寻访199位手艺人,记录了144项传统手艺。经过两年的后期剪辑,将近60次修改,268小时素材磨出来一个每集40分钟,共5集的片子。

纪录片讲述的手艺人中,最受网友关注的是一位名为坎温的老人。坎温老人的家在云南勐海县勐遮镇,位于绿油油稻田包围的村子深处。拍摄团队在坎温老人家拍了两天。老人不太会说普通话,也不怎么看镜头,只是埋头做活儿。

在烦琐的制伞环节中,给伞骨架绷线最令人屏气凝神,老人绷了八次才成功。第一次断线,对面拍摄的张景差点笑出声来。第二次又断,张景想这个片段有意思。等到第六次、第七次的时候,张景说:“我的眼泪要掉下来了。”影片中保留的绷线过程只有一分多钟,但实际上长达五六分钟。不停地搓线、系线、断了,再搓线、系线……安静的乡村小院里,80岁老人因为用力,嘴歪了,脸上皱纹也叠了起来。他绷紧手臂上干瘪的肌肉,一次又一次与伞架搏斗。每一次失败,都伴随着一声微弱却清脆的“啪嗒”。摄影师何思庚说,他想起了《老人与海》。

很少有关于手艺的纪录片,会如此详细地记录失败的过程。导演张景说,他们拍的都是手艺人真实的状态。“我们对所有的拍摄对象,提出的唯一要求,就是能不能从头做一样(手艺),完整地做一样。他做的过程,绝不打断。沒拍到,那也就过了。”他也从未要求过被拍摄对象整理着装,或“把手抬高一点”、“微笑一下”。

这种拍摄手法摒除了脚本策划带来的呆板和表演性质,却极为依赖团队人员的灵活性和应变能力。到新疆英吉沙县拍摄英吉沙小刀的时候,哥哥麦麦提克日木在制刀途中揉起了眼睛。然后,他起身爬到顶棚上去,从顶棚的竹席子上抽了一条,撕成头发丝一样细的细丝,弯成小钩子。因为语言不通,麦麦提克日木也不说话,没人知道发生了什么。

拍摄团队不明所以,灯光师喻攀正愣着,麦麦提克日木却抬手招呼他。他凑到摩托车反光镜前,叫喻攀举着打光的灯给自己照明,用弯好的细丝在眼球上轻轻一刮,把溅入的铁屑弄了出来。这个情节被抓拍到,保留了下来。在后来的采访中,何思庚感慨地对我说,眼睛里进了铁屑还挺值得严肃对待的,可麦麦提克日木处理完眼睛,随手扔掉细丝,第一句话就是“劳动、劳动”,然后一屁股坐下来继续干。

张景团队一路辗转于各个村落,用这种方式记录下了乡间手艺人勤劳淳朴的天然一面。贵州麻江县白兴村,张蜡四老大姐是枫香染的手艺人。做手艺的间隙,拍摄团队问枫香染可不可以卖,老大姐说:“我也不知道要卖多少钱,卖多了不好意思,卖少了自己又得不到钱。”她拿出一大摞枫香染的作品,一件一件在客人面前展开介绍,有她奶奶留给她的,有她妈妈留给她的,有她留给女儿的,有她留给孙女的,有她自己戴过特别有感情的,还有自己特别满意的。从头数到尾,最后,张蜡四老大姐腼腆地笑着,一件也没有卖。她舍不得。

“这种感觉很温暖,你感受到了,但表达不出来。”张景说,“我一直在努力,把当初现场感动我的东西,还原给观众。”

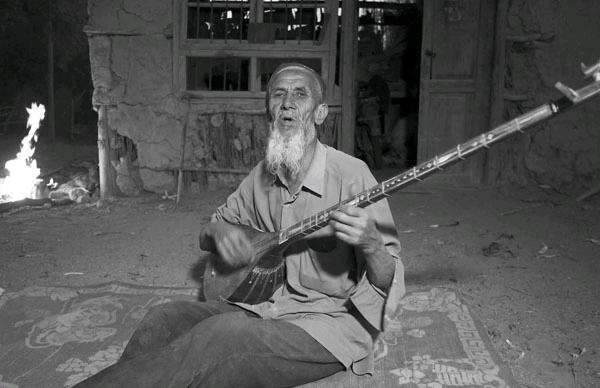

很多传统手艺,慢慢走到了尽头。新疆和田策勒县荒凉而广阔的戈壁滩上,牧羊人胡大拜尔地边调试边制作巴拉曼,这是一种会吹的人才能制作的乐器。旁边,胡大拜尔地的儿子拿起父亲刚刚演奏过的巴拉曼,却怎么也吹不响。网友在弹幕中戏称“当场失传”,镜头转向胡大拜尔地花白的胡子,却有些苦涩的味道。在山东泗水柘沟镇做土陶的刘新文回忆道,最鼎盛的时候有四五百人在做,整个镇上一直飘着黑烟,现在只剩他一个人了。他的房屋前面堆满了陶器,有些是做完没人买的,还有一些是付了定金再没人来拿的。他还在做。

而勐遮镇坎温老人是当地傣族油纸伞唯一的传人了。上世纪90年代,村里还有四个人掌握这项手艺。镜头之下,当伞终于制好,在阳光下撑开,铜黄的色彩带着古老的味道,仿佛穿越了千年。张景说,当地的年轻人觉得这种伞太土,但老人们喜欢。老人们去世的时候,也愿意带一把伞走,这是当地的一个习俗。

今年2月,坎温老人去世了。摄影师何思庚买走了老人在片中制作的那把油纸伞。北京的一个雨天,他走在街上,撑起了这把伞。“马上胶就开了,”他说,“北方天气干。”后来,他用双面胶,把破的地方粘了起来。

一次真诚的寻找之旅

计划做“一部伟大的纪录片”时,张景刚好40岁。他遭遇了公司业务的失败,对商业失去了信心,转而又在一个培训班接受了有关人生价值的“洗脑”,于是决定做一件真正有价值的事。

张景的“草台班子”出发那天,张景妈妈提前找人算好了,说是个好日子。一行人既没有提前联系地接,也没实地考察过,所凭借的只是手上一份事先整理出的、连成了一条线的300多个地点信息。那是张景用半年多时间,从一万来个备选地点中筛选出来的——主要来自从废旧书店淘来的三四百斤旧地理杂志,大多出版于90年代。

出发没多久,摄像师小蒋意外离队。剩下的三人里,只有张景一个人正经科班出身。但门外汉有门外汉的优势——没有专业人士的气场,不会吓到普通的手艺人。张景说,一些纪录片对手艺人是俯视的,对他们不够尊重,而他们这个“草台班子”更具有亲和力,可以站在一个平等或者低一些的角度,来呈现手艺人的生活。

事实上,在描述拍摄过程的时候,张景常常把《寻找手艺》与一些常规的纪录片做对比。而他心中更正确地呈现手艺人的方式,要追溯到他在湖南西部山村度过的童年——“我童年的偶像就是村子里的手艺人”。村里的手艺人很有智慧,什么东西都会做,在村民中也有威望,是被普通人仰视的。“我把他们当作大师,希望把小时候那个感觉带出来。”

“仰视”之外,对张景来说,《寻找手艺》的另一个关键词是“真实”。他坦言自己这一路走来,看到过把手艺人圈起来作展示的场面,也见到经常出镜的知名手艺人,对着他们的摄像机,主动在炕上做好布置,拿着没有蘸颜料的笔虚空描画的场景。那些都是假的。

张景的团队会故意避开资料上有名的工厂或常被拍摄过的大师,而是在周边想方设法询问,找寻掌握同样技艺的普通人。被张景称为“野马”的喻攀横冲直撞,在找拍摄点上贡献了很大的力量。寻找英吉沙小刀的时候,他们绕过大师,一头扎进了小村子里,碰到了那一对淳朴的农民兄弟。当然,他们也常常扑空。“跑几百公里找到的素材,就是片子里说‘这个点废了这么一句话。”

拍摄胡大拜尔地时,跟老人家语言不通。张景一行拍了老人制作巴拉曼、弹奏都塔尔和热瓦普,在牧羊的小屋外面住了一晚,还吃了人家家里一半的鸡蛋。后来,胡大拜尔地给他会讲普通话的哥哥打电话,他哥哥过来问张景:“你好,你们到底是要拍什么呀?”其实那个时候,在基本没有什么语言交流的情况下,张景他们已经拍摄完毕了。

“草台班子”拍摄模式的好处显而易见,同时,片子的问题也是异常明显的。张景说:“我们拍出来的东西很多是半截子。”一些人的故事和环境背景没有交代清楚。纪录片的结构不太平衡,有关手艺、手艺人、传统文化等可以深入探讨的问题,也只是点到为止。

后来,我追问张景,什么是手艺人?张景用一个故事回答了我。那是在坎温老人的家里,他问了他现在觉得特别“傻帽”的一个问题:“您都80岁了怎么还不休息,还要做伞?”老人答道:“我老了,我没法下地干活了,我休息,我就干这个。”对坎温老人来说,下地干农活是工作。老人做了40多年的伞,基本上是用业余时间做的。

與日本手艺纪录片中“职人”的概念不同,在张景看来,对大多数乡间手艺人来说,手艺只是一项副业。他们所展现的,不该算作一种工作精神,更像单纯对这种艺术的爱好。张景说,他们是发自内心喜欢的。何思庚回忆起一位手艺人边工作,边随口说的话:“你要喜欢,很快就学会了,你要不喜欢,学多久都学不会的。”张景唏嘘着说:“如果要论幸福的话,其实他们比很多人幸福。”

“这次拍摄手艺人,把我们自己也变成了手艺人。”张景说,“我也是一个手艺人。”

作为网红的《寻找手艺》

从镜头和剪辑的粗粝感、导演个人情感的直接抒发、鲜明的草根性和戏剧化的寻找情节、搞笑的旁白风格,到自然出镜团队成员,这部纪录片的风格其实十分适合互联网环境。

但张景没有想过在影片拍摄和剪辑中加入所谓的互联网思维。他此前对B站并不熟悉,为了在B站上传视频,他费了4个小时回答会员问题。

今年4月在B站上传之后,《寻找手艺》在一周左右的时间,浏览量冲上了10万。由于没有后续的推广资金,就渐渐沉寂了下来。这一沉就是半年,直到不久前突然走红。如今,《寻找手艺》在B站的浏览量达到60多万,弹幕4万,投币量5.8万。在爱奇艺,《寻找手艺》的播放量超过了90万。这些数字还在迅速增长。

B站第一集的前几屏,被“慕名而来”刷满了,到了第五集,有很多“一口气看五集”的弹幕,还有不少人把整部纪录片四刷、五刷、六刷。

对这部“土掉渣”片子的粗糙之处,网友给予了很大的宽容,乃至于丑丑的墨绿色标题、导演带点口音的旁白、偶尔突然结束的镜头和因缺少经费“漂流黄河靠想象”,都成了萌点。被传统电视台批判过的主观性内容,在网络上引起了网友的共鸣。当那个富有冲击力的开篇 “你的梦想是什么?”出现时,网友纷纷开始刷起自己的梦想来。

但真正打动网友的,不是各种梗,而是手艺人的真诚、拍摄者的真诚还有整部纪录片的真诚。从中,有人看到了温暖,有人看到了辛酸,有人看到了传统,有人看到了帅哥,还有人回想起自己做了一半搁置了的梦想……不停地有人刷,自己已经泪流满面。

B站的弹幕给《寻找手艺》增加了不少看点,在内容上起到加成作用的,是贵州小黄村的真、养号两位造纸老奶奶的部分。老人对着镜头笑着说:“这次我们的照片和名字可以到北京去了,就算名字到了北京也好啊。”对于这个场景,何思庚说:“我们当时没有太多感受,只是觉得她们挺幸福、挺知足的。”

张景团队的人没有想到,大家会在弹幕上密密麻麻写着:“到武汉了”“已到广东河源”“到广东了”“到广西了”“到北京了,全国都看到了”“到纽约了哦”“到东京了”……因为网友的留言,这个画面的意义也就变得不同了。

除去张景的作品,《我在故宫修文物》也是在B站意外走红的纪录片。B站将这种奇妙的化学反应归结于用户,董事长陈睿在此前的采访中说:“在我们1亿的活跃用户里,25岁以上的用户不到10%,我们大量的用户应该是‘90后‘95后以及‘00后的用户。”B站COO李旎也曾分析过年轻用户喜爱看纪录片的原因,“年轻用户并不只喜欢幻想的东西,真实的东西一样喜欢”,而通过弹幕和评论,“同好可以边看边交流,获得的知识增值和情感放大都是数倍的”。

对于“以产品为导向,而非用户为导向”的张景团队来说,《寻找手艺》能在网络上走红,是个意外之喜。不过,张景还是希望能够在电视台播出,因为只有这样,《寻找手艺》才更有可能被他所拍摄的手艺人们看到。

花费三年时间制作的《寻找手艺》,没有带来什么经济上的利益,但张景却已经开始筹划第二部,打算重新走一遍之前的路线。张景将他的日记集结成了一本书,每一位拍摄过的手艺人,都被写进了书里。他希望能够亲手将书送给那些淳朴的手艺人,也想看看他们身体好不好,那些老人们是不是还健在。(本文图片由被访者张景提供)