从“本我”“自我”“超我”看理查·施特劳斯交响诗《查拉图斯特拉如是说》的主题与叙事的关系

2017-11-23李蕙菁

李蕙菁

(燕山大学艺术与设计学院,河北 秦皇岛 066000)

从“本我”“自我”“超我”看理查·施特劳斯交响诗《查拉图斯特拉如是说》的主题与叙事的关系

李蕙菁

(燕山大学艺术与设计学院,河北 秦皇岛 066000)

19世纪末20世纪初,德国浪漫乐派晚期最后一位作曲家理查·施特劳斯,用一部交响诗《查拉图斯特拉如是说》,将伟大哲学家弗里德里希·威廉·尼采的同名哲学诗,以音乐的形式向世人传达,“超人”在音乐的旋律中揭开了它神秘的面纱。本文笔者从奥地利著名心理学家西格蒙德·弗洛伊德的“人格的结构观”对理查·施特劳斯的交响诗《查拉图斯特拉如是说》中的主题与叙事的关系进行分析。

弗洛伊德人格理论;《查拉图斯特拉如是说》;理查·施特劳斯;主题与叙事

弗洛伊德晚期在《自我与本我》一书中对他之前的理论进行了修正,提出了人格是由“本我、自我、超我”组成的,这种划分又被称为人格的“结构观”,笔者以此为据对交响诗的主题与叙事进行以下分析。

一、本我

弗洛伊德称“本我”是潜意识欲望的的深部,是人格中最原始、最神秘而不可及的部分。它是由先天的本能和欲望组成的。笔者通过对施特劳斯《查拉图斯特拉如是说》交响诗的研究,认为针对“本我”的论述内容主要为引子“日出”和第一乐章《隐居人》。

引子“日出”可谓是脍炙人口的一段旋律,虽然只有22个小节,却将“日出”时的壮阔景观描绘的酣畅淋漓。管风琴低沉的奏着C音,预示着黎明前一段短暂的黑暗,小号奏出极为简单的大自然主题,C——G——C纯五度的稳定、和谐、坚定让自然包容万物的形象跃然眼前。“自然主题”成为全曲的灯塔,游走在每一个章节,而C大调与c小调戏剧化的交替,也展现了大自然变幻莫测的一面,自然主题在ff的力度下结束。

第一乐章《隐居人》,以弦乐单线条震音为背景的人类逐渐映入眼帘,随之木管组与管风琴线性的旋律正似人类从大自然中缓缓的走来,第30小节小提琴与低音巴松奏出象征着“人类想要解开宇宙之谜的精神的主题”以b小调开始,以B大调结束。

这一人类主题与自然主题无论是从调式上还是色彩上都有着明显的对比,而C大调与B大调作为最远的关系调都凸显着施特劳斯在作品上的用心良苦,半音的相距看似接近实则充满了矛盾与对立,紧接着32小节圆号在降A大调上吹奏出了“我相信唯一的神”的“圣经素歌”的动机。使这对矛盾巧妙的走向了下一个乐章,人类开始寻找调和这种矛盾的解决方法 ——“宗教”。

人类主题即象征着人类“本我”的出现,原始的本能促使着人类去探索,对自然的无知促使着“神”的出现,无论是对禁欲、理性的”太阳神阿波罗“的崇拜,还是对崇尚自由、自然的“酒神狄俄尼索斯”的向往,都是人类逐渐从本我走向自我的必经之路。

二、自我

如果说“本我”是由人的“本能”和“欲望”构成的,那么“自我”的产生无疑是“本能”的满足与“欲望”的扩大化结果。“弗洛伊德认为“自我”是“本我” 分化而来的。笔者认为施特劳斯笔下《查拉图斯特拉如是说》中“自我”的论述章节主要为《关于伟大的渴望》《欢乐与激情》《死亡之歌》《科学》四个乐章。以及过渡性乐章第六乐章《康复》。

许多学者都认为《欢乐与热情》是典型的施特劳斯式热情的部分,同尼采的原著没有相似之处,但笔者认为其实不然,施特劳斯作为尼采的崇拜者,即使不是完全的还原这部哲学散文诗,也会在创作中将尼采的思想带入。

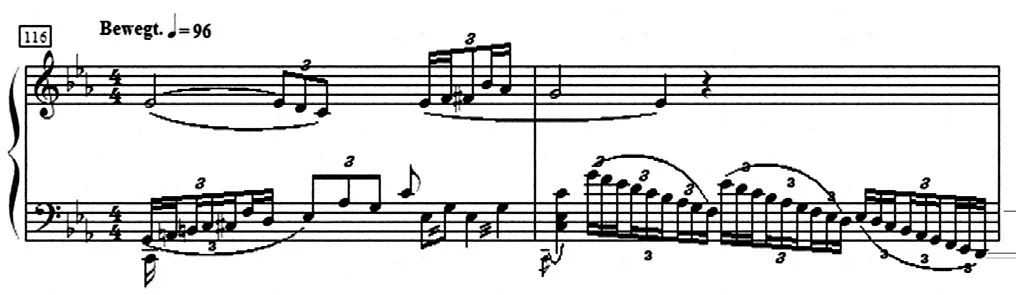

116小节进入第三乐章,由第Ⅰ 、Ⅱ小提琴、圆号和单簧管在c小调下奏出“热情动机”,这个动机看似很普通几个二度音程,明显的三连音节奏型,但动机始终围绕着一个中心音“降E”音。尼采的“欢乐与热情”是讲述哲学上“自我否弃”的一节“你在那些热情的中心植入了更高的目标——他们变成了你的道德和欢乐”。“道德”的形成是人类由“本我”转向“自我”的开始,而想要从“自我”跃向“超我”需要对自我进行“否弃”,“降E”音似乎就是那个“自我”我们或否定或赞美,却终究难以摆脱那个“自我”,总是沉迷在那些道德带给我们的热情与欢乐中。

第159小节,长号奏出了一个新的主题——“憎恶”主题,这个动机大有来头。1898年,谢德尔经施特劳斯同意写了一篇分析这首音诗的文章,将这个主题命名为“憎恶”——表达了查拉图斯特拉对纵欲的抗议。纽曼嘲笑音乐可以表达憎恶的看法。然而,从这个主题与B调和C调对抗这种严谨的音乐结构的关系来看,可以看出这个主题是能表达憎恶的。1934年5月,荣格应其学生的要求开设了一个研读尼采的《查拉图斯特拉如是说》的研讨班.其中著名的“阴影原型”这一主题很具有代表性。阴影代表着那些不愿意超越现有的人类状况而又极为强势的人,它是“一种其力量被低估的阴影。”笔者认为荣格的“阴影”主题似乎就是施特劳斯笔下的“憎恶动机”他总是在人们快要被查拉图斯特拉感化,被自然所感染的临界时刻冲出来打破一切,使“自我”向“超我”的升华前功尽弃。

第五乐章《科学》,这一主题的解释颇具争议性:有人认为作为晚期浪漫主义乐派伟大的指挥家、作曲家施特劳斯在这四小节运用了“无调性”的手法除去重复音,完整出现了12个音,体现了12音体系;也有学者认为这部分是利用半音进阶的12个音符,编成三种节奏五种不同调性。并以五度循环的往复将来自“自然主题”的科学从C大调带入另一个极调性升f小调,从而与象征人类的B大调产生联系。无论是怎样的一种解释,施特劳斯对尼采著作的理解是正确与透彻的,科学是只属于人类的一种生产活动,而这种生产活动无疑是来自于大自然的,查拉图斯特拉告诉我们科学的产生与发展不会使人类达到“超人”的终点,科学的发展随即产生的“利益”与“权利”的不均,终将会导致更大的矛盾。

在探寻“自我”转向“超我”的道路上,绝不是一帆风顺的。第六章康复按照人格理论的发展顺序,应为一个过渡性章节。施特劳斯在《康复》这一乐章中没有出现新的主题,但却巧妙的将前几章的主题进行变形,阐述查拉图斯特拉在昏睡七天得到重生所做的激烈的斗争,将查拉图斯特拉升华的过程描述的完整与透彻,最终查拉图斯特拉冲破所有的禁锢,达到“超我”的阶段。

三、超我

“超我”是从“自我”升华而来的,如果说“自我”时期人还是有“私欲”的需要法律和道德来约束,那么“超我”就应该是“成为道德”的一种高层次的体现。施特劳斯对查拉图斯特拉的“超我”阶段用了两个乐章来描述《舞蹈之歌》和《夜游者之歌》。

查拉图斯特拉在经历如死一般绝食七天重生后,终于明白了自己作为“超人”的使命,与弟子们穿越森林,看到了一群少女在跳舞,施特劳斯为他们奏响了维也纳圆舞曲,材料来自于“自然主题”,小提琴奏出华尔兹的节奏,这一乐章一改前几个乐章的复杂,三拍子的律动,舞步般的旋律。《舞蹈之歌》这一乐章倍受争议,简单的旋律与织体从全曲整体来看是格格不入,人们也很难想像与接受“超人跳舞”,笔者认为,舞蹈所带来的自由与洒脱正象征着自由的“酒神精神”,是一种自我的释放,没有道德的重压、不受权利的诱惑,回归爱与纯真。这正与尼采所提倡的“酒神精神”相映衬。

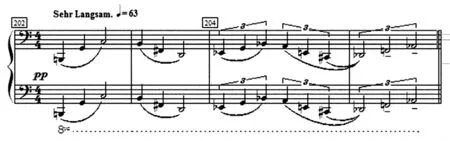

《夜游者之歌》,午夜的钟声使一切恢复平静,“憎恶”主题的再现,就像人类无法走出的“阴影”等待着“超人”的引领,小号顽强的支撑着尚未解决的C——E——升F和弦,小提琴与高音木管乐器奏出“人类”主题,低音提琴反复拨动着“自然主题”,就这样自然与人类的斗争正如人的“本我、自我”与“超我”之间的斗争一样,永远没有答案,等待着听众的揣摩,留给我们无尽的遐想。

尼采笔下的查拉图斯特拉把自己的痛苦和对别人的痛苦之同情,视为自己的罪恶,带着这种罪恶,离开洞穴,焕然而矫健。就像一轮旭日从昏暗的群山中走出。这段结局在施特劳斯笔下,以C调与B调并驾齐驱的“双重调性”写法结束,也给了整部作品一个开放式的结局,无论结局怎样最终都是为了“解救”人类,这正是尼采哲学观最重要的一点,哲学的使命就是要关注人生,给生命及生命的意义一种不同一般的解释,探讨生命的意义问题。音乐正是如此。

[1][德]弗里德里希·威廉·尼采.查拉图斯特拉如是说[M].北京:九州出版社,2017.

[2]龙燕.弗洛伊德的人格理论[J].安徽:科教文汇,2006(01).

[3]刘经树.浪漫主义音诗的巨匠——德国音乐家理查·斯特劳斯的生平和作品简介[M].北京:人民音乐出版社,1990.

[4]林国宏.理查·施特劳斯交响诗——《查拉图斯特拉如是说》创作思想及作品初探[D].北京:首都师范大学,2007.

[5]陈蓉.理查施特劳斯结构思维初探[D].上海:上海音乐学院,2007.

[6][美]埃里克·斯坦哈特.尼采[M].北京:中华书局,2003.

J605

A