全日制专业学位研究生培养模式研究

2017-11-22周宝刚刘思雯张丽凤

周宝刚++刘思雯++张丽凤

摘 要:全日制专业学位研究生教育已经成为我国研究生教育的重要组成部分,与学术学位研究生教育相比专业学位研究生教育的培养模式还存在诸多问题。因此,文章以物流工程专业为例在创新视角下对全日制专业学位研究生培养模式的存在问题与改进策略进行研究。首先,对我国开设全日制物流工程专业学位的高校数量分布与研究方向进行了分类;然后,提出了当前全日制专业学位培养模式中存在的普遍问题;最后,构建了基于实践创新的全日制专业学位研究生培养模式。旨在为完善全日制专业学位研究生培养模式提供理论方向与实践指导。

关键词:培养模式;实践创新;全日制专业学位;物流工程

中图分类号:G642 文献标识码:A

Abstract: Full-time professional degree postgraduate education has been an important part of postgraduate education in China. Compared with academic degree postgraduate education, there are many problems in full-time professional degree postgraduate education. Therefore, current problems and improvement strategies for cultivation mode of full-time professional degree postgraduate in logistics engineering have been researched deeply from innovation perspective. Firstly, the number distribution of colleges and universities with full-time logistics engineering major and research areas have been classified. Secondly, the general problems of cultivation mode are proposed in the current full-time professional degree postgraduate. Finally, the cultivation mode of full-time professional degree postgraduate based on practice and innovation has been constructed. This study aims to provide theory field and practice instruction for perfecting cultivation mode of full-time professional degree postgraduate.

Key words: cultivation mode; practice and innovation; full-time professional degree; logistics engineering

随着电子商务和物流的快速发展,各高校纷纷开设全日制物流工程专业学位硕士以满足电商、物流等行业企业对高级物流人才的需求。通过对研究生招生信息网进行数据统计,截至目前,全国共有111所高校开设了全日制物流工程硕士专业。然而,综观各高校全日制物流工程专业学位教育现状,培养模式主要存在学术型研究生相比较培养方案同质化、教学过程中缺乏互动性和知识融合性、实践教学环节不突出和毕业论文缺乏统一标准等问题[1],培育质量不能有效达到专业学位研究生的目标要求。

与学术型学位侧重于培养研究与科研能力的目标有所不同,专业学位具有一定的职业背景,以培养社会特定职业高层次应用型技术人才为核心培养目标,因此物流工程专业学位更加注重实践创新能力的培养。另外,相对于非全日制物流工程硕士专业,全日制物流工程硕士专业存在一定的特殊性。前者为非脱产培养模式,利用工作之余进行相应的课程学习,在工程领域具有一定工作经验,懂得自身的不足与工作领域的需求,学习与工作的充分结合使其在学习上更具针对性;然而,后者属于脱产培养,对工程领域没有直观体验,缺乏实践经验,针对性学习效果不佳,因而很难将理论知识灵活运用于实践工作中。如今,面对社会对高层次物流人才的迫切需求,如何制定与完善标准的全日制物流工程专业学位研究生培养模式,已成为亟待解决的现实问题。因此,各高校应加强全日制物流工程硕士教学质量、创新现有培养模式、完善课程体系设置、侧重实践能力教育,努力打造一套与全日制物流工程硕士培养目标与培养要求相适应的创新性培养模式。

1 全日制物流工程专业学位硕士高校数量与研究方向

1.1 开设物流工程专业学位硕士高校数量分布状况。通过查询“中国研究生招生信息网”开设全日制物流工程专业学位硕士目录可知:截至2017年5月,全国共有111所高校开设全日制物流工程专业学位硕士,其中985院校共有22所,占比20%,211院校共有47所,占比42%。此外,111所高校中还有7所高校根据自身专业特点自主设置了物流工程学术学位硕士,分别是北京科技大学、北京邮电大学、大连海事大学、吉林大学、山东大学、西南交通大学、长安大学;而北京印刷学院、云南财经大学和陕西科技大学3所大学仅是自主设置物流工程学术学位硕士,并无物流工程专业学位硕士。

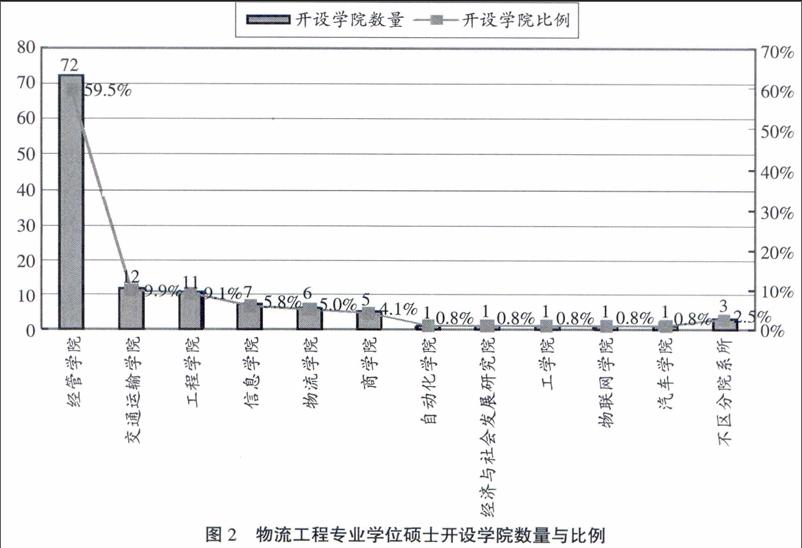

通过图1分析我国各地区开设物流工程专业学位硕士高校数量分布数据,可从另一方面映射出该地区的经济状态和物流业发展程度。经济最发达的华东地区,亦是物流业发展最好的地区,同时也是开设物流工程专业学位硕士点最多的地区,共34所、占比31%。其次是擁有“京津冀一体化”趋势下的华北地区成为发展最快的经济增长极,开设物流工程专业学位硕士点高校共28所、占比25%。而随着华中地区的经济和物流业的强势崛起,开设物流工程专业学位硕士点数量也是位居第三名,共18所、占比16%。而排名后四位的分别是东北、西南、西北和华南地区,占比分别为10%、9%、5%和4%;虽然少数省份经济发展状况优异(如广东),但是对于整体地理区域来说现代物流业发展缓慢,导致物流相关行业企业对高层次人才需求较少,进而开设物流工程专业学位研究生教育的高校数量显著偏低。endprint

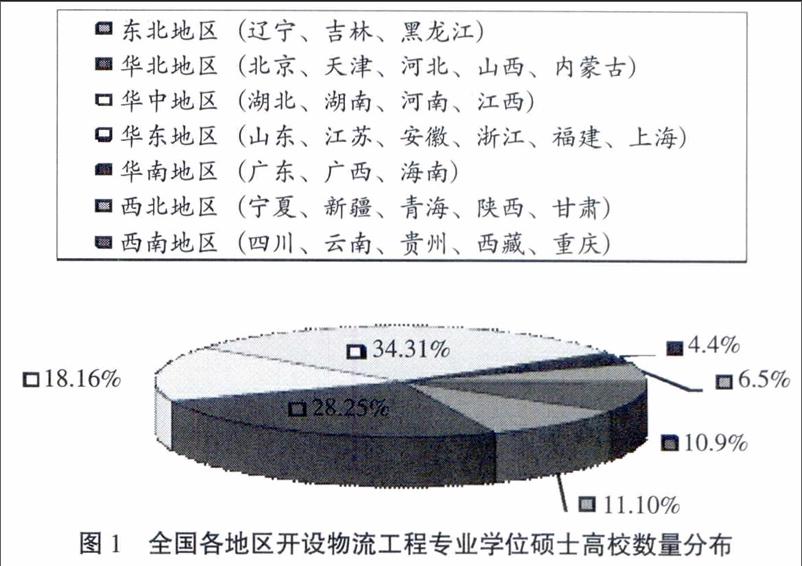

1.2 开设物流工程专业学位硕士的学院数量、比例与研究方向。通过进一步分析全国111所高校开设物流工程专业学位硕士所在学院类别,获得以下结论。(1)物流工程专业学位硕士分别设立在全国111所高校的121个院系,而其中北京交通大学、北京科技大学、辽宁工程技术大学、东北林业大学、同济大学、上海海事大学、华东交通大学、昆明理工大学、长安大学、兰州交通大学等10所高校同时在两个学院开设该专业。(2)按学院类别物流工程专业学位硕士点主要分布在经管学院,开设学院数量为72个、占比59.5%;交通运输学院开设数量为12个、占比9.9%;工程学院开设数量为11个、占比9.1%;信息学院开设数量为7个、占比5.8%;物流学院开设数量为6个、占比5.0%;商学院开设数量为5个、占比4.1%;有5所高校根据自身优势分别将物流工程专业开设在了自动化学院、经济与社会发展研究院、工学院、物联网学院和汽车学院;另有3所高校专业招生不区分院系所。(3)通过以上数据对各学院按主要学科类别进一步划分,可以看出物流工程专业学位硕士点主要分布在经济管理(商)学院占比64.5%,交通(物流)学院占比14.9%,工程(技术)学院占比10.7%和信息(自动化、物联网)学院占比7.4%(如图2所示)。

由于开设物流工程专业学位硕士所在学院的主要学科类别不同,其主要研究方向也存在较大差别。经管学院主要从宏观层次来研究物流工程,主要方向侧重于物流和供应链系统的规划、设计、管理与优化;交通物流学院则主要从行业、企业或区域的中观视角来研究物流工程,如港口物流、矿山物流、电商物流、企业物流与供应链管理、区域与城市物流规划与管理以及物流系统的建模、仿真与优化等;工程(技术)学院则主要从微观视角来研究物流工程中的装备与技术,主要研究方向为物流装备的技术设计与自动化控制等;而信息学院则主要研究人工智能、物联网及大数据分析等信息技术在自动化物流系统中的应用。

随着信息技术的快速发展和“新零售”时代的到来,物流与供应链系统的实践情况也在发生着不断变化。从实践创新的视角可以预见现代物流与供应链的发展趋势:如电商环境下实体企业和电商企业分销渠道间的竞争与合作、低碳环境约束下的企业物流与供应链管理以及基于大数据和物联网技术的物流系统运营等。因此,各培养单位应紧密围绕企业、行业和区域的物流与供应链管理实践情况,并结合高校自身基础和专长,创新性的制定出特色鲜明的物流工程专业学位培养方案与模式。

2 全日制专业学位研究生培养模式存在问题

由于我国全日制专业学位研究生教育起步较晚,发展基础薄弱,各高校对专业学位研究生培养模式与培养目标尚不完善,缺乏统一标准。现阶段专业学位研究生培养模式主要存在以下四项基本问题。

2.1 专业型研究生培养方案与学术型研究生培养方案呈现同质化。全日制物流工程硕士专业教育的目标定位是培养高层次实践创新型物流人才。然而,由于教学资源有限,一些高校在物流工程硕士的培养方案上依然沿用学术型硕士培养方案,与学术型培养方案存在很大程度的同质化[2]。致使物流工程专业硕士培养更倾向于理论教学,忽视了实践应用的重要性,无法满足全日制物流工程专业硕士实践创新能力的培养,进而与物流行业的实时动态发展难以实现有效衔接。

在课程设置与师资队伍方面,由于多数高校的物流工程硕士专业开设时间不长,课程设置不够灵活,配备的硕士生导师也普遍以学术研究型为主,在对学生的思维方式与论文写作指导上难以革故鼎新,致使学生更加偏重学习专业理论知识。另外,多数高校尚未实施“校企”合作模式,企业导师参与度低,对研究生实践创新能力的培养作用不显著。

2.2 教学过程缺乏师生互动性和知识融合性。各高校在全日制物流工程专业学位教学方式上普遍存在师生互动交流机会少、缺乏不同研究方向与研究学科交叉融合的问题。在授课形式上,多数高校还是以理论讲授为主,缺少趣味性转动课堂与情景模拟教学等方法,这样重视“共性”、忽视“个性”的授课形式会使学生对物流的学习与认知始终停留在书面层次,不仅不利于对物流工程硕士创新能力的培养,也阻碍了其实践应用能力的提升。

另外,由于物流工程是一个涵盖管理与技术的综合性交叉学科,具有多种研究方向,各研究方向与交通运输工程、管理科学与工程、机械工程、工业工程以及环境工程等领域均密切相关,需要应用相关领域理论知识来共同解决实际物流问题。然而,现阶段各高校在教学过程中往往只注重对物流工程本领域理论知识的讲授,缺少相关领域理论知识的匹配融合与协同研究,学科壁垒问题比较严重,各领域间无法实现资源共享,致使学生知识摄取范围受限,不利于物流工程领域的深入研究与创新。

2.3 教学实践环节不突出。与学术型硕士有所不同,物流工程硕士专业更加注重实践创新能力的培养,专业实践环节在全日制物流工程硕士培养中最具导向性,而学生实践创新能力的培养除了需要教师的点拨与指导,还需要以先进的实践基地作为重要支撑条件[3]。然而我国多数高校虽然已经建立实践基地,但由于实践基地数量不足、管理制度不完善,实践教学基地往往只能在学生的理论认知与毕业设计环节发挥作用,达不到实践教学要求,实践基地作用不够显著。

在授课环节中,由于缺少相应的实践教学,教师通常只能以图片或视频的形式为学生讲授物流基础设施与设备应用方法,在缺少临场观摩与实际操作情况下,学生学习效果往往会大打折扣,这些问题不但会使学生实践能力得不到有效培养,教师授课效果也会有所降低。

在实习环节中,物流工程作为专业型硕士,学制普遍比学术型硕士短,实习时间通常所剩无几。与此同时,由于学校与物流企业合作较少,学生通常很难到相关物流企业进行实习,最后很多同学都会面临找不到实习单位或是实习单位与自己的专业研究方向不匹配的两难局面,这些现象均不利于全日制物流工程硕士实践创新能力的培养。

2.4 毕业论文缺乏统一评价标准。专业学位硕士论文的撰写是研究生培养过程中的最重要環节。理论创新应来源于实践创新,并最终能够解决实践问题。分析发现许多的专业学位研究生导师大多都在进行本学科的一般基础性理论研究。如果学生按照导师的纵向科研项目进行研究,那么必然会导致专业学位研究生的毕业论文重理论而轻实践。而过分重视论文内容的实践性,则可能会缺少经典的理论支撑,使之实践内容缺乏科学性;况且如果没有导师的指导,学生则很难发现实践问题中的科学线索。因此,如何合理地制定毕业论文中的理论创新与实践创新的科学比例是当前专业学位硕士毕业论文评价标准的一个难题[4]。endprint

3 基于实践创新的专业学位研究生培养模式

3.1 加强“双导师”联合培养模式制度。实践创新能力是专业学位研究生培养模式的核心内容,也是专业培养模式的终极目标。首先,需要确立符合全日制专业学位研究生培养目标与要求的教学培养模式。然后,在教学培养方案中应降低理论性教学比重,增加实验、实践操作课时,训练学生的实操技能。从而为培养学生的实践创新能力打下良好基础。

同时,各高校应参照自身对专业学位研究生指导教师的考核标准并结合相关实际情况,加强校内外“双导师”联合培养制度[5]。首先,校内导师应从专业基础和理论研究两方面对全日制专业学位研究生进行理论性培养。其次,经过基础知识积累,由校内导师辅助学生选择合适的校外导师,进而开展对本专业实践技能与方法培养。最后,参考专业领域实际工作需要,由校内、外导师共同配合引导每位研究生明确学位论文题目及内容,进一步巩固学生基础理论知识、提高专业实践创新能力。

由于各地区的经济发展水平与资源条件不同,各高校在教学培养方案、教学资源以及实践资源等方面也会存在不同。因此,各高校可鼓励并支持专业导师、专业学位研究生参加行业、学术会议交流等活动,为完善全日制专业学位研究生培养模式标准提供交流空间[6]。

3.2 构建理论与实践集成的课堂教学平台。专业学位研究生教育应以培养学生“职业能力”为核心进行课程设置。一方面,教师应改变原有传统授课方式,取而代之采用案例教学法与情景模拟教学法,加强师生互动交流,进一步培养学生理论与实践相结合的能力。同时,学校应重视专业学位的案例库建设,完善的案例库管理、高质量的案例内容是保证案例教学法与情景模拟教学法顺利应用的关键。另一方面,各高校应努力打破学科壁垒,课程体系设置应体现模块化特点,每一模块都包含若干学科,各模块间既存在横向联系也存在纵向联系,将那些职业需要但本身关联度低的学科课程进行整合,加强相关学科与学院间的学习交流合作,积极构建跨专业课程教学体系,使理论教学不再拘泥于本专业,拓宽学生知识面,形成各学科优势互补,为其今后的学习研究生活提供更多便利与可能,以达到知识与能力的综合培养。同时,课程设置还应具备一定的灵活性。结合专业领域实际发展情况,定时进行课堂内容动态更新,不断引入前沿热点问题与先进技术,从而实现对本学科专业学位硕士的全面培养。

总之,各高校应结合各专业学位研究生培养目标,着重分析专业培养要求,创新授课方式,垂直整合已有实践教学资源,进而打造一个既可以满足情景模拟教学、企业实战案例分析又能够实现学生跨领域学习交流的理论与实践相集成的课堂教学平台。

3.3 积极推进“校企”、“校政”实践教学基地合作模式。实践教学基地建设对专业学位研究生实践操作能力的培养具有至关重要的作用。在学生实践就业、创新能力培养与科研成果转化方面也具有举足轻重的意义。在信息技术与工程科技高速发展背景下,如何培养符合行业需求的实践专业型高级人才已成为当前专业学位研究生教育的核心内容,而提升实践教学质量更是教育培养的重中之重。为了有效杜绝书面式教学现象发生,各高校应积极筹建专业实践教学基地,完善相关设施设备,供学生观摩学习。

另外,实践学习对专业学位研究生的培养具有至关重要作用,实践学习不仅能够有效提高学生实践应用能力,并且能够有效提高学生职业素养。在实践过程中,学生可以近距离接触到专业岗位,充分了解岗位具体操作流程,以便培养实操能力,从而训练职业技能。因此,为实现专业学位教育培养目标,结合行业对专业领域人员能力要求,各高校应充分利用地源优势,积极争取与相关企业及政府机关建立“校企”、“校政”实践基地,进而实现高级专业学位研究生合作培养模式。同时,各高校还应该采取相应措施对学生实践学习过程进行有效的监督与管理,以提高实习质量、教学质量及人才培养质量[7]。

3.4 确立师生科研项目协同研究制度。区别于学术硕士学位论文理论性创新要求,专业学位硕士论文更注重实践应用创新。专业学位硕士论文应能够运用专业理论知识与方法,对本学科实际问题进行分析与解决,更侧重于培养学生实践创新能力。因此,应规范全日制专业学位硕士论文选题标准,严控学位论文评审流程。完善学位论文和开题报告撰写要求,对论文研究内容、撰写格式等方面进行严格规范,对学生开题实行高标准严格管理,制定专业学位硕士论文的答辩标准制度。

此外,各高校还应结合自身实际情况确立师生科研项目协同研究制度。专业学位研究生毕业论文选题应与本领域最新发展态势相结合、研究本领域前沿热点问题。导师给出的选题方向还要具有一定专业实践研究背景,侧重于本领域实际问题[8]。因此,专业研究生在接受并努力完成导师布置的科研工作和实践项目的基础上寻找创新点,进而完成本人的毕业论文写作。如果学生脱离导师的研究方向与科研项目,则很有可能会造成研究内容不深入、不科学的情况。因此,通过协同研究模式,导师能够对学生进行充分有效指导,使学生对所研究方向、研究内容的认识更加透彻深入,避免学生脱离导师研究方向现象的发生。这样既可以培养学生发现问题、解决问题的能力,增加其实践经验,同时还能够保证导师科研项目的有序进行,达到师生双赢的效果。

4 结束语

本文主要从全日制物流工程硕士专业学位高校分布数量与研究方向、专业学位研究生培养模式存在问题和构建基于实践创新的全日制专业学位研究生培养模式等三个方面,对全日制物流工程专业学位培养模式进行了现状梳理与本质研究。研究发现我国全日制专业学位研究生现有培养模式存在与学术型培养模式同质化、教学过程缺乏互动性和知识融合性、实践应用环节不突出以及学位论文缺乏统一评价标准等问题。进而提出了加强“双导师”联合培养制度、構建理论与实践集成的课堂教学平台、推进“校企”“校政”实践教学基地合作模式与确立师生科研项目协同研究制度的实践创新培养模式。高质量的教学水平与针对性的培养模式是保证我国专业型高级人才培养和供给的关键,本文通过对全日制物流工程专业学位研究生培养模式的研究,为全国各高校专业学位研究生教育工作提供一定理论支持与实践指导,进而提高全日制专业学位研究生培养质量。

参考文献:

[1] 杜艳秋,李莞荷,王顶明. 全日制专业学位研究生实践教学存在的问题与对策——基于专家访谈结果的实证分析[J]. 研究生教育研究,2017(2):69-74.

[2] 白冰,吴林娜. 我国全日制专业硕士培养过程中的问题及对策——以四川大学全日制出版专业硕士为例[J]. 出版科学,2012,20(5):18-21.

[3] 张乐平,王艺翔,王应密,等. 全日制专业硕士学位论文的理想模式——基于内隐能力、外显效力的分析[J]. 研究生教育研究,2014(3):76-81.

[4] 邓艳,吴蒙. 全日制工程硕士专业学位联合培养质量保障制度研究[J]. 黑龙江高教研究,2014(10):134-136.

[5] 徐钧,Williams J. 立足于三个创新 推进工程硕士培养模式改革[J]. 研究生教育研究,2014(4):10-14.

[6] 黄锐. 以实践能力为核心的专业硕士培养模式探究[J]. 教育研究,2014(11):88-94.

[7] 姜岚. 专业硕士实践教学培养模式探索与思考[J]. 高教探索,2016(3):104-106.

[8] 焦磊,张乐平,陈小平. 研究型大学全日制工程硕士实践基地发展的困境与策略研究——基于案例大学的实证调研[J]. 研究生教育研究,2016(4):74-79.endprint