视觉表征维度下道德隐喻的结构解析

2017-11-21帅曼萍曾燕波

帅曼萍,曾燕波

(广东技术师范学院外国语学院,广州 510665)

视觉表征维度下道德隐喻的结构解析

帅曼萍,曾燕波

(广东技术师范学院外国语学院,广州 510665)

近几年来,道德隐喻成为认知语言学研究的热点问题,道德隐喻的种类和结构分析构成这些研究的两大核心问题。以颜色、明亮度、清晰度、洁净度和纯洁度这些视觉范畴为维度研究道德隐喻是一个新颖的视角。在莱考夫和约翰逊基本隐喻综合理论的基础上,采用分解分析法解构视觉表征维度的道德隐喻,有助于明晰潜藏在视觉表征背后的道德隐喻深层认知过程。研究结果表明,“道德是明/不道德是暗”、“道德是洁/不道德是污”这两组道德隐喻在道德隐喻子系统中处于更核心的地位,作为意义建构基础的基本隐喻与人们的常识和文化知识一起构成更高层级的复杂隐喻。

道德隐喻;视觉表征维度;深层认知过程;结构解析

一、引言

近几年来,道德隐喻成为认知语言学研究的热点问题,道德隐喻的种类和结构分析构成这些研究的两大核心问题。莱考夫和约翰逊提出人类道德思维很大程度上是隐喻性的,这是最早从认知语义学角度理解道德概念的研究[1]。在此基础上,莱考夫又深化了这一认识,他认为道德隐喻以人类共同的身体体验为基础,尤其是人类对“福(well-being)”的体验,借用人类对“福”的体验诠释道德概念。[2]目前,国内外研究主要以实验方式验证视觉体验下某一表征维度的概念与道德概念之间的隐喻联结存在心理现实性,没有系统总结道德隐喻中所有与视觉有关的表征维度,并且没有进一步分析某一表征维度的道德隐喻在道德隐喻子系统中所处的地位及彼此之间的关系。道德隐喻的隐喻表征,只是语言的一种表面现象,而潜藏在隐喻表征背后的却是隐喻概念的深层认知过程。只有弄清楚各表征维度下不同道德隐喻之间的关系及各自在层级系统中所处的地位,才能真正再现道德隐喻的深层认知过程。

二、视觉表征维度下道德隐喻的认知基础

古希腊哲学家普罗泰戈拉在《论真理》中提出人是万物之尺度,而人又是视觉动物。因此,人们很自然地会去思考视觉经验在形成其他认知中所发挥的作用。在生活经验中,人们有着共同的体会:光明好于黑暗,洁净好于污秽,纯洁好于不纯。例如,我们会将道德行为描述为“明”,不道德行为描述为“暗”;我们会说人的道德品质“纯”或“不纯”。这些都是道德隐喻的源概念,被用于隐喻性的表征道德概念。

道德是在隐喻维度上表征的,这些隐喻维度可能直接影响道德决策和认知加工。[3]已经有研究者通过实证方法检验了道德隐喻表征的一些具体维度。谢尔曼和克罗尔通过实验发现黑、白颜色分别和消极道德价值、积极道德价值联系。[4]钟成博和丽杰克通过实验发现,清洁身体具有减轻不道德情绪体验的作用,洁净度与道德知觉符号有对应联系。[5]殷融通过实验发现,正面评价启动明的知觉判断,而负面评价启动暗的知觉判断。[6]以上学者分别研究了颜色维度、洁净维度和明暗维度下的道德隐喻。隐喻根植于体验,概念隐喻基于不同的认知体验而有所不同,既然颜色维度、洁净维度和明暗维度的道德隐喻都根植于人们的视觉体验,那么很自然地可以将它们都归于视觉表征维度。

为保证研究的系统性,在此基础上本研究又覆盖了清浊维度、纯洁维度这两个同属视觉范畴的表征维度。这两个维度虽然在以往的研究里没有出现过,但北京大学汉语语料库的语料证据已经充分说明了它们在道德隐喻中的存在,语料例证见例(1)、例(2)。

例(1)a.人在智慧上应当是明豁的,道德上应该是清白的,身体上应该是洁净的。

b.日本人所倡导的是孔孟的仁义道德,而真心去鼓励的是污浊与无耻。

例(2)a.在新的历史时期,我军在思想道德方面必须保持纯洁,真正做到在新形势下拒腐蚀、永不沾。

b.近年来出现的道德滑坡、党风不纯、世风恶化,固然与剥削阶级的极端个人主义、拜金主义、腐朽生活方式密切相关……

清浊最初指水在视觉上的清晰程度,但当“清”、“浊”结合在一起构成复合词时,这个复合词的意义立刻延伸到道德领域,意为人事的优劣、善恶、高下等。如成语“清浊同流”字面意义指清水与浊水一渠同流,延伸到道德领域则比喻良莠不辨、好坏不分。“清”、“浊”还可单独与其他词组合构成复合词,以隐喻方式传达道德含义。例(1a)中的复合词“清白”从道德意义上指品行纯洁、没有污点,例(1b)中的“污浊”在道德意义上与“仁义道德”相对立。概念“纯”或“不纯”本指事物在材料、品质等方面是混合的还是纯粹的,而在道德认知里,道德纯否的抽象思维根植于视觉体验下对身体洁净的经验,这一点与洁净维度的道德隐喻存在体验相似性。例(2a)、例(2b)分别列出了表达道德“纯”或“不纯”概念的复合词。

因此,本研究关注的是植根于视觉体验的一类道德隐喻——以颜色、明亮度、清晰度、洁净度和纯洁度为表征的道德隐喻。从概念隐喻理论的视角来看,这类道德隐喻通过跨概念域映射实现,人们将源域(视觉概念)的概念系统整体移入目标域(道德概念)中,用源域典型的、具体的概念建构抽象的道德概念,生成一个紧密联系的道德隐喻群。

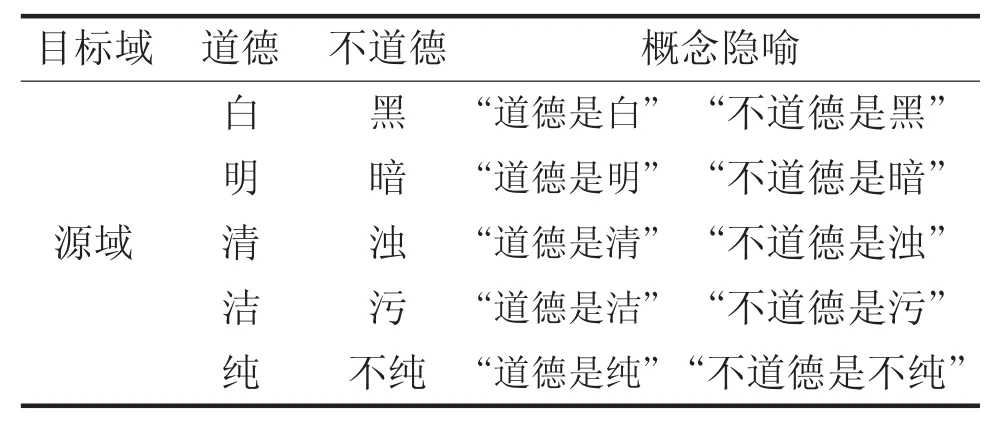

表1以对为形式列出了相关的源概念组、目标概念组(即对比概念“道德”与“不道德”)和概念隐喻组。作为视觉体验中一些紧密相关且对比分明的范畴,这些源概念两两相关、群集成一个概念网络。源概念中“白”与“黑”是对比鲜明的两极色,被视作这些视觉概念范畴对比组的核心,其余两两相关的源概念组都与颜色相关,白色是“明”或“清”的颜色原型,是一种给事物带来“明亮和清晰”的颜色,被视作“洁净”、“纯洁”的颜色;黑色是“暗”或“浊”的颜色原型,是一种掩盖事物并将它们隐藏在“黑暗”或“朦胧”中的颜色,常与“污秽”、“不洁”联系在一起。基于人们上述视觉体验的一致性,表1中的道德隐喻群被归类在一起。

表1 基于视觉体验的道德隐喻群

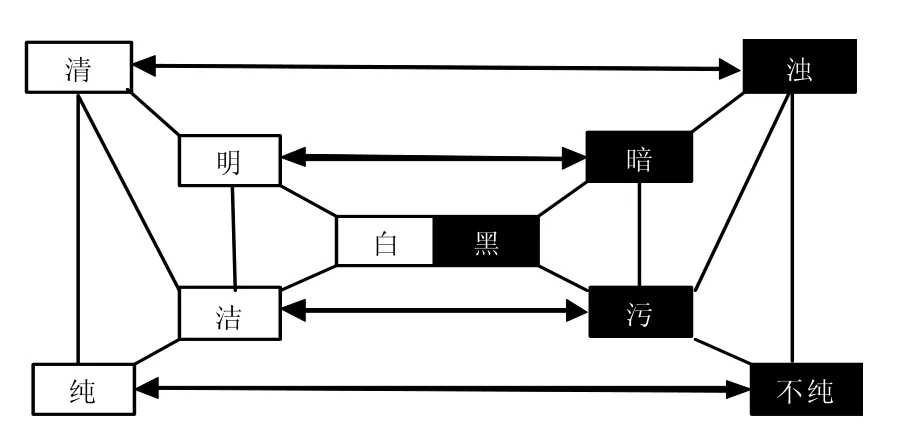

为了说明这些视觉范畴的体验一致性,图1展示了彼此关联且形成对比的源概念之间如何在概念网络里协调并融为一体,其中两端带箭头的线条表示对比关系,不带箭头的线条表示相关或关联关系。颜色概念“白”与“黑”被视为道德概念隐喻群的源概念核心,因为这对概念从感知和文化上突出了其它源概念组在道德方面的对比。这两种颜色最能从视觉上形成道德与不道德的鲜明对比,更重要的是,这对概念具有文化象征意义,从原型上定义并代表了其它围绕概念。

图1 道德隐喻群的源概念网络

以上分析充分表明人们对抽象概念“道德”的理解可基于自身的具体视觉体验而形成,而视觉体验又分别以颜色维度、明暗维度、清浊维度、洁净维度和纯洁维度形式表征出来。那么,潜藏在道德隐喻视觉表征背后的深层认知过程又是怎样的?这其实是在回答另一个同质问题:视觉表征维度下不同道德隐喻之间的关系是怎样的?它们各自在层级系统中所处的地位如何?

三、道德隐喻的认知过程解构

要理清同一类概念隐喻的层级关系,绕不开两个重要概念的区分,那就是基本隐喻和复杂隐喻。莱考夫和约翰逊提出了基本隐喻综合理论,[1](P46)主要解释了隐喻的形成机制。他们认为:我们早年以一般方式生活在日常世界,在这一过程中,我们能自动地、无意识地获得一个很大的基本隐喻系统。在并存期间形成了种种神经联结,自然形成了数以百计的隐喻,使得主观经验和感觉运动经验相匹配,然后通过概念融合形成了复杂隐喻。

基本隐喻代表着人类隐喻思维中的共性,因为每个人基本上都有一样的身体和大脑,并生活在基本一样的环境中,那些直接来源于我们最初的身体体验的基本隐喻大多具有普遍性。复杂隐喻是基本隐喻再加上其他的一些普遍知识,如文化模型、民间理论或某一特定文化中普遍接受的知识和信仰。因为加入了文化信息,复杂隐喻会因文化差异而有所不同,或者说,复杂隐喻具有文化特质性。当然,文化重叠现象也会出现不同语言存在完全相同的复杂隐喻的现象。[7]

基于莱考夫和约翰逊对基本隐喻和复杂隐喻的定义界定,以及道德隐喻承载大量文化信息的特点,可以判断视觉表征维度的道德隐喻皆属于复杂隐喻。

任何一个隐喻不是基本隐喻就是复杂隐喻,基本隐喻结合在一起构成复杂隐喻,复杂隐喻本身也可以作为基础,去构成更加复杂的隐喻。因此,隐喻具有层次性,抽象层次越高,就需要更多层次的隐喻。基于这一观点,本研究构建了一种可以分解多层结构复杂隐喻的深层分析法,以揭示复杂隐喻的内部结构和构成方式。譬如复杂隐喻源于哪个基本隐喻、这个基本隐喻又是如何与我们的常识和文化信念结合构成复杂隐喻的。为节省篇幅,此处只用正向道德的例子举例说明。

以“道德是明”为例,分解分析见例(3),复杂隐喻“道德是明”由基本隐喻(3b)和文字命题(3a)组成。文字命题(3a)描述了道德概念由何组成,“好”(与“坏”相对)代表价值判断,“公众福祉”代表判断的适用范围,只有当某事物对公众福祉(与“个人的自我幸福”相对)有好处时,它才是道德的。在文字命题中,理解道德判断的关键要素有赖于基本隐喻。基于经验相关性,我们判断(3b)为基本隐喻,即在我们的基本体验里,“明”(感觉运动经验)和“好”(主观判断)是相互关联的。作为以经验相关性为基础的基本隐喻,“好是明”蕴含并植根于它的非隐喻性反向表达“明是好”。在分解分析中,“好”是一个基本概念,“道德”是更复杂的概念,在某种意义上它从属于“好”或是“好”的子范畴。

例(3)“道德是明” (复杂隐喻)

a.“道德对公众福祉有好处”(命题)

b.“好是明” (基本隐喻)

道德隐喻“道德是洁”见例(4)、“道德是清”见例(5)分解分析类同于例(3)。

例(4)“道德是洁” (复杂隐喻)

a.“道德对公众福祉有好处”(命题)

b.“好是洁” (基本隐喻)

例(5)“道德是清” (复杂隐喻)

a.“道德对公众福祉有好处” (命题)

b.“好是清” (基本隐喻)

上面讨论的“明 /暗”、“洁 /污”、“清 /浊”均有固定正负值,并且和“好”一样都是基本概念。而在道德隐喻“道德是纯/不道德是不纯”里,“纯”和“不纯”本质为中性,意指和别的物质未混杂或混杂在一起,但“别的物质”是否是人们想要的则依具体情况而定。例如,我不喜欢无味道的纯水,那就挤柠檬汁到里头使它不纯。只有当“纯”相当于“洁”,表示“和不想要的物质未混杂在一起”时,它才呈正值(即表示正面意义)。这表明:在道德隐喻中概念组“纯”和“不纯”比概念组“洁”和“污”更复杂、更特殊。因此例(6)比例(4)多了一个命题或条件:当“纯”表示“洁”时,“纯”是“好”,即“纯”的正面隐喻义依赖于“洁”的正面隐喻义。在此本文提出逻辑公式:“道德是洁”→“道德是纯”,即在任何已知语言中,如果后者成立,前者亦成立,但如果前者成立,后者却不一定成立。

例(6)“道德是纯” (复杂隐喻)

a.“道德对公众福祉有好处”(命题)

b.“与洁相似的纯是好的 ”(命题)

c.“好是洁” (基本隐喻)

至于“道德是白”和“不道德是黑”,情况更复杂。根据图1,源概念“白”、“道德”分别与各边其余概念直接或间接关联,是一种本质上为转喻的符号关系将概念网络两边各概念连接起来并形成关联。在例(7)中,通过转喻关系,“白”代表“明”或“洁”。转喻是人类概念系统中比隐喻更为基础的认知模式(隐喻的本质是相似性,转喻的本质是相邻性),是在同一领域内用某一实体去指代另一实体。转喻映射发生在单一认知域中,不涉及跨域映射,可作为推理原则的中间层面。[8]

例(7)“道德是白” (复杂隐喻)

a.“道德对公众福祉有好处”(命题)

b.“白代表明 /洁” (转喻)

c.“代表明 /洁的白是好的” (命题)

d.“好是明 /洁” (基本隐喻)

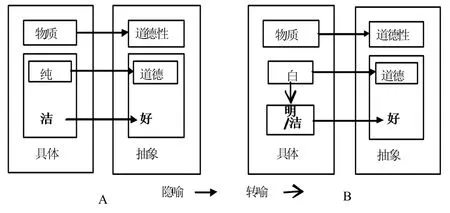

下面通过图解例(6)、例(7)(见图 2)来进一步说明本文分解分析法的基本原理。

图2 对例6和例7进行分解分析的示意图

图2中实心箭头代表一个隐喻映射,开放箭头代表一个转喻映射,粗体字表示基本隐喻,外框套内框表示后者是前者的子范畴。图2A中“道德是纯”作为一个复杂隐喻涉及跨两个概念域的映射,源域是涉及具体事物的物质域,目标域是一般主观判断加特殊道德判断的抽象域。如图2A顶部所示,“物质”到“道德性”的映射代表的是本体论层次的一个映射。而“道德是纯”是一个属性映射,在源域里,只有当“纯”落在“洁”(即“没有不想要的物质”)的概念空间内,“纯”才会映射到“道德”上;在目标域里,“道德”被认为是“好”的一个特殊形态(即“对公众福祉有好处”),故“道德”所在框被置于“好”所在大框内。源概念“洁”本质上是褒义的,属于更基本的特性,在意义上仅指“没有污浊的(或不想要的)物质”。源概念“纯”(“和别的物质未混杂在一起”)本质为中性,意义有两种可能的选择值:“和不想要的物质未混杂在一起(正值)/和想要的物质未混杂在一起(负值)”。譬如“纯粹的恐怖主义”中的概念“纯”就不是褒义。故“洁是好”无条件成立,“纯是好”有条件成立。这也解释了为何在分解分析中“好是洁”被视作基本隐喻,而“好是纯”不被视作基本隐喻。“道德是洁”见例(4)“道德是纯”见例(6)共享的是同一个基本隐喻“好是洁”。图2B进行了类似分解分析,不同的是,在源域内部源概念“白”(目标概念为“道德”)与概念“明”或“洁”在转喻关系下构成一个映射。在此分析下,“道德是白”的基本隐喻是“好是明”或“好是洁”。如果例(7)的基本隐喻为前一个,那它就和例(3)具有同样的基本隐喻;如果为后一个,就和例(4)、例(6)共有同一个基本隐喻。

从例(3)-(7)来看,我们发现一些视觉维度的道德隐喻在建构意义时要依靠其他道德隐喻,其中,“道德是洁”与“道德是纯”共享同一个基本隐喻“好是洁”,“道德是纯”隐喻的意义建构有赖于“道德是洁”;“道德是明/洁”与“道德是白”共享同一个基本隐喻“好是明/洁”,“道德是白”隐喻的意义建构有赖于“道德是明/洁”。因此,在五组隐喻中,“道德是明/不道德是暗”,和“道德是洁/不道德是污”比子系统中其他道德隐喻在地位上更核心。分解分析法阐明了道德概念系统中道德隐喻之间认知关系的动态原理:视觉维度道德隐喻的层级系统底层是基本隐喻,它是复杂隐喻的基础,与人们的常识和文化知识一起构成更高层级的复杂隐喻。本文参照了莱考夫和约翰逊对基本隐喻的定义,但作为分解分析的关键所在,基本隐喻需要一个更严格、更全面的惯用定义。因此,作为分析工具的分析分解法还有进一步发展和完善的空间。

四、结语

本研究通过分解分析法解构五组视觉表征维度的道德隐喻,揭示出各道德隐喻在层级系统中所处的地位以及它们之间的动态关系,进一步明晰视觉维度道德隐喻的深层认知过程:视觉体验下的道德隐喻(皆为复杂隐喻)呈层级分布,层级系统的底层是基本隐喻,基本隐喻与人们的常识和文化知识一起构成更高层级的复杂隐喻。分解分析还发现五组道德隐喻地位不平等,一些成员更具典型性、处于更核心的地位,与基本隐喻有着更直接的关系。在人们进行道德认知的意义建构时,其余道德隐喻要依赖这部分核心隐喻。由此可能涉及另一个假说:这些处于核心地位的道德隐喻比外围的道德隐喻更具普遍性。

[1]Johnson.Moral imagination:Implications of cognitive science for ethics[M].Chicago:University of Chicago Press.1993

[2]Lakoff,G.,&Johnson.Philosophy in the flesh:The embodied mind and its challenge to western thought[M].New York:Basic Books.1999.

[3]Johnson.Moral imagination:Implications of cognitive science for ethics[M].Chicago:University of Chicago Press.1993.

[4]Sherman,G.D.,&Clore,G.L.The color of sin:White and black are perceptual symbols of moral purity and pollution[J].Psychological Science,2009(08):1019-1025.

[5]Zhong,C.B.,&Liljenquist,K.A.Washing away your sins:Threatened morality and physical cleansing[J].Science,2006,313:1451-1452.

[6]殷 融.明暗视觉线索对道德判断的影响[A].第十五届全国心理学学术会议论文摘要集[C].北京:中国心理学会,2012.

[7]Lakoff,G.,&Johnson.Metaphors we live by(2nd ed.)[M].Chicago:University of Chicago Press.2003.

[8]李 雪.概念隐喻、概念转喻与词汇研究[J].外语学刊,2012(04):58-61.

〔责任编辑 冯喜梅〕

The Hierarchical Analysis of Visualized Moral Metaphors

SHUAI Man-ping,ZENG Yan-bo

(College of Foreign Studies,Guangdong Polytechnic Normal University,Guangzhou Guangdong,510665)

Moral metaphor has become a research focus of cognitive linguistics in recent years.The categories and hierarchical analysis of moral metaphors are the core issues.Studying moral metaphors grounded in our visual experience is a fresh angle.Based on the Integrated Theory of Primary Metaphor put forward by Lakoff and Johnson,deconstructing visualized moral metaphors using decomposition analysis helps to figure out the deep cognitive process of moral metaphors.The study shows that MORAL IS LIGHT/IMMORAL IS DARK and MORAL IS CLEAN/IMMORAL IS DIRTY are more central than the others in the subsystem.As the foundation of meaning construction,primary metaphor comprises a higher-level complex metaphor with people's common sense and cultural knowledge.

moral metaphor;dimension of the visual representation;deep cognitive process;hierarchical analysis

H051;H030

A

1674-0882(2017)05-0092-05

2017-06-25

广东省教育研究院教育研究课题(GDJY-2015-F-b005);广州市哲学社会科学发展“十三五”规划共建课题(2016GZGJ51)

帅曼萍(1982-),女,江西奉新人,讲师,研究方向:认知语言学、语言哲学、外语教学;曾燕波(1971-),女,湖南衡阳人,副教授,研究方向:语言哲学、英美文学。