建言助行业 适机续辉煌

2017-11-15梁正邓丽云

梁正+邓丽云

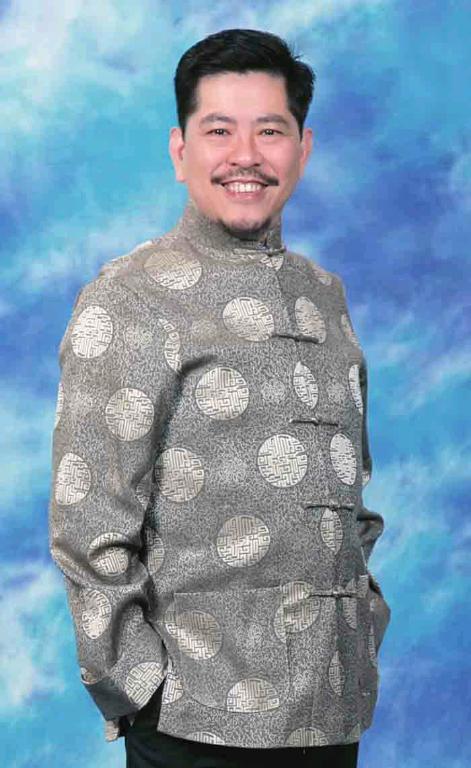

蔡思聪先生

中润证券有限公司副主席、证券商协会永远名誉会长及前主席、成都普天电缆股份有限公司、招金矿业股份有限公司、耀莱集团有限公司、绿叶製药集团有限公司独立非执行董事、威德葆有限公司执行董事、广东省汕头市政协委员、中国第十二及第十三届全国人民代表大会香港代表选举会议成员、第四及第五届香港行政长官选举委员会委员、英国财务会计师公会资深会员、澳大利亚公共会计师公会资深会员、陈葆心学校荣誉校长。

证券,是香港最受热议的词语之一,本地的电视节目、报刊上常常能看到报道大盘走向的文章。对於香港而言,证券是不可或缺的一部分。

蔡思聪先生作为今日香港证券行业的代表人之一,他在母亲“股坛教母”陈葆心女士的引导和栽培下,沉浸业内约半个世纪,现在已成证券界之翘首,不仅建树颇丰,也怀着感恩之心、力尽所能地保证证券业得以健康发展。他用自己从业的智慧及经验,助力当前正处於转变阶段、挑战与机遇並存的证券行业,以期行业脱离固有的困局,抓住中外互通的发展潮流,顺势前行,让这座屹立於东方的金融中心魅力依旧、光华再续。

——引言

趋势:人手的工作将慢慢被取代

荣誉杂誌:蔡先生您好,很高兴能听您分享证券行业在香港回归祖国二十年的过程中所发生的变化,您觉得对比回归前後,香港的证券界最明显的区别是什麽?

蔡思聪先生:最主要不同的是,香港回归祖国之前,证券行业主要集中在港资和外资,中资比较少,因为过去存在的限制较多,所以中资有能力或愿意投放香港市场的不多。1997年回归时,中资开始明显地增加,随着时间佔有了越来越多的份额,现在IPO一半都是中资。

这说明了,香港是中國境内最开放的城市,也是国际化程度数一数二的城市,尤其在内地企业加速走向世界的今天,香港特别的位置更容易发挥自己的优势。

荣誉杂誌:如您所说,行业的工作侧重点发生了变化,所以就业的方式也会有所改变,能分析这些改变具体表现在哪些方面呢?

蔡思聪先生:我从事证券行业至今的感受到的变化就是——改变很大!速度很快!上世纪七十年代我母亲做证券时,我只有十几岁,也不时过去帮忙,工作的方法跟今天截然不同:以前需要现货交易,相联的步骤很多,每一家购票都要抄写记录,然後由人手传递,因此需要大量的从业员。由於怕把时间耗在路途上,所以当时的交易所规定券商集中在中环和上环之间为交收地点,如果在元朗新界那些地方,即使得到允许也没有人过去。到了1993年,行业换成了中央结算,实现电子化办公,以前一天通过从业员奔波配送到各个券商的工作方式被电子讯息取代,导致运营需要的人手开始减少。不过这也有好处,就是接触的现货少了,假股票的出现少了,登记股票那麽繁琐的程序也没有了,改变很大。再後来交易所变成自动对盘,以前上市、买卖股票要写黑板佈价,成交量受到局限。换成自动配备、电子版公佈之後,成交量变得比较大,交易也比较公道,但相应的就是进一步减少从业员的人数,也让人与人之间的交流减少。儘管这些改变有得有失,但趋势不可逆转。

荣誉杂誌:既然您说改变是无法逆转的,那麽投身行业也需要做好相应的心理准备,特别市场讯息万变,准备也需要随时调整。请问最近对证券行业影响最大的您认为是哪方面呢?

蔡思聪先生:首先是关於最低佣金的,以前香港规定每单买卖,券商可以拿0.25%的最低佣金制度,现在有关部门提倡竞爭,所以取消最低佣金制度,导致从业员的保障降低不少,生存更加困难。有的人因此打价格战,甚至出现“零佣金”引起不良竞爭或者垄断。其实每一个行业都应该有一定的规范,确保了良好的发展环境才能出现良性竞爭,从业员才能有生存的保证。不然要是有人为求生存不择手段做违法的事情,对业内的影响是很大的。现在香港证券业的从业员的生存越来越艰难,但券商不减反增,是因为香港获得券商牌门槛较低,很多内地企业就来这里申请,加上憧憬深港通、沪港通的未来发展,所以券商增加到六百多家,使竞爭加剧,营商环境恶化。

其次,第二个变化网上交易的普及以及投资者年轻化,两者结合起来让经纪人的功能大大减弱,现在只要用手机,我们就能获得五花八门的资讯,虽然有真有假,但都会影响人们对投资的判断。因此他们对经纪人的依赖减少不少,有很多步骤也可以跳过中介来实现。不过其中也隐藏一个问题是,经纪人一般拥有从业经验,要是投资者在没有準备好的情况下,仅靠网络信息和通讯工具就开始投资,风险往往会加大。

荣誉杂誌:对於上述问题,您有甚麽好的建议,能帮助行业改善目前的状况,无论是对於整个行业,还是对於众多的从业员?

蔡思聪先生:我在2012年向香港特区政府建议,应立法实行经纪佣金二级制,规定金额20万港元或以下的证券交易,最少要收取0.25%佣金,20万港元以上交易则自由议价。相信这样能把竞爭维持在稳定的范围,从业员的压力也减少许多。但很可惜的是,政府已表示不接纳相关提议。

就科技方面的影响,毕竟属於人类发展的规律,不仅是证券行业,其他行业因科技的介入而改革也不在少数。就如以前我们说第一、二次工业革命诞生的机器让工厂节省了许多人力,现在我们面临的科技革命,如买卖方式更新换代成通过电子讯息进行的交易,可见,人手的工作会慢慢被科技取代。从业员应该也应考虑,如何让科技帮助自己把工作做好,从而使自己不脱节於时代。

应对:一定要去适应社会的改变

荣誉杂誌:刚刚您谈的是对行业的观点,就从业员方面,您有怎样的看法?当下以证券为业会面临什麽难度?该如何解决? endprint

endprint

蔡思聪先生:时代的变化,不是一个人或一个组织就能改变过来的,而是潛移默化中,每个人每天习惯会变得与以往不同才慢慢体现出来。所以人不能奢望社会适应自己,而是一定要去适应社会的改变。举个例子,现在香港炒股的人没有之前的多,原因是因为很多人获得的资讯多了,许多内容从不同方面影响他的判断,而投资者为了节省佣金不找专业经纪,所以他们会较易作出错误的决定或浪费大多时间观望,此外也因为其他投资产品增加了,选择多了。另外还衍生出一些辅助投资的工具,但如果使用不当,会把投资变成投机,迎合人们想挣快钱的心理,而不去了解企业的好坏、市场的稳定等因素,带着赌博的心态盲目投资,也偏离了股市的原意。就此我建议从业员应该戒骄戒躁,不能存在急功近利的心态,当理智分析市场,储备充分的能力和技巧,才能赢得客户长久的信赖,稳定事业的根源。而市场,也因为有这一批专业敬业遵纪守法的从业员,营造出健康的发展环境,得到了规范和正确的引导。

荣誉杂誌:谈到适应社会的话题,其实也说明金融行业很大程度上与国策挂钩,目前最为热议的积极外贸策略以及粤港澳大湾区等概念,作为金融行业的一部分,相信证券业也会顺着这个计划加以调整,您觉得证券界在其中能发挥什麽样的作用?

蔡思聪先生:中外贸易之中,香港证券最大的优势在於我们的司法独立、城市国际化,对企业集资而言,无论中资还是外资,首选是香港,而且这里没有外汇管制,更便於经济往来。不过中资应该是其中的主角,小券商的机遇更多的来源於被带动起来的市场。

提及大湾区的发展我看目前内地没有一家真正中资与港资合办的券商,虽然有的註明是港资,但资金来源可能是内地,也可能是国外,只是在香港註册而已。真正来源香港的企业目前仍不能充分进入内地,所以我有契机能让我们的企业真正走过去,成为合法的开户。这也涉及到监管的部门或人员不能太保守,不能因为害怕风险而令市场止步不前,如我们可以运用互联网、视频等帮助内地的客户实现便捷开户,而非经过多个步骤,耗时太多而错失了商机。

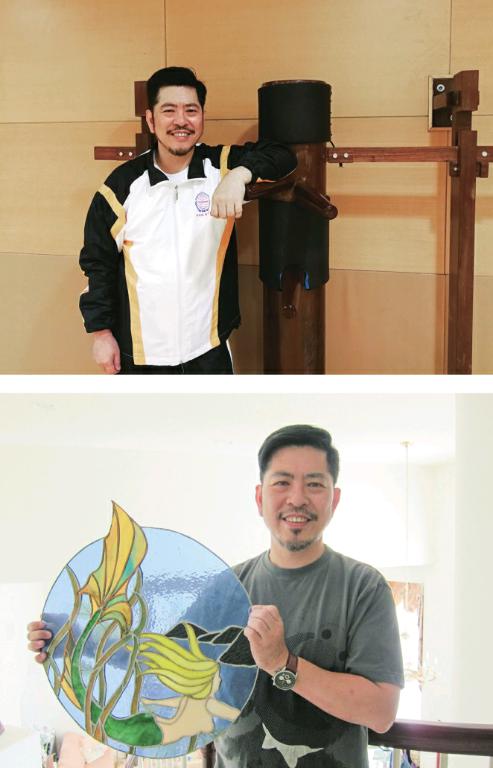

荣譽杂誌:您既聆听从业员的诉求,也及时反馈行业出现的问题,相信用了不少精力和时间,难得的您又爱好广泛,设计、武术都有造诣,更可贵的是能抽出时间投身公益。请问您是怎麽安排时间去实现这麽多的项目,又是如何看待社会服务的?

蔡思聪先生:每天的事情看似很多,但只要尽量安排妥当,其实能做的事情更多。我认为,工作是为了满足生存,如果工作之外的时间,就应该做合心、合理、合法的、自己想做的事情。就个人而言,我认为回馈社会是很重要的。人最重要是道德,懂得什麽是好,什麽是坏,然後才是以快乐生活为目标,对我而言就是服务社会,这就是我快乐的来源。

荣誉杂誌:您的母亲从证券行业半退休後,全力支持公益,您的乐善好施,是否是受到了她的影响?

蔡思聪先生:我的母亲成长的年代是战爭年代,受到的教育机会不多,所以她意识到,国家强大,与良好的教育有关。即使社会民主,但民众素质不高,就很难用好民主,到了今天和平年代,教育也依然重要。而且不是看大学的数量,或者是否培养出有名气的教授,毕竟这些从中受益的人不是最多,只有从小做起,让民众普遍接受良好的基础教育,有了正确的人生观念,才能知道世界发生什麽,才能判断其中的对错。

我和母亲热衷助学,理念由此而来,我们不仅给学习好的同学设置奖学金,也给老师提供奖教金,就是希望能为学校留住人才。每一年我们也会到家乡捐助的学校视察,听老师们汇报教学工作。每次我都能看到学校在逐步完善,增设了电脑室等现代化设备,心里也感到高兴。虽然这跟香港的教育有一定的距离,但也说明了不同的地方会因不同的影响造就不同的文化,所以我们在交流中应该持有更多包容和尊重的态度,以此缩短双方的距离。毕竟,我们适用的,对方未必习惯。而对方的长处,我们也未必能一下接受。

後记:

以小见大又能触类旁通,是蔡思聪先生谈话中透露出来的智慧,他的观念,不仅包含了对行业的期望,对经验总结,对社会的建言,也让一颗真挚的仁爱之心展现无遗。兴许,他说的是行业的现状,但其中蕴含的道理,以及谈论後的回味,都值得人们去思考。endprint