三江源水生态文明建设现状与建议

2017-11-04青海省水利厅副厅长谢遵党

□ 青海省水利厅副厅长 谢遵党

三江源水生态文明建设现状与建议

□ 青海省水利厅副厅长 谢遵党

一、青海省概况

青海省地处青藏高原腹地,总面积72万km2,平均海拔3000 m以上。全省辖2市6州46县(市、区、行委),是多民族、多宗教、多文化的地区,总人口593万人,少数民族人口占47%,是除西藏自治区外最大的藏族聚集区。2016年全省地区生产总值2572亿元。“地域大省、人口小省,生态大省、经济小省”是青海省情的基本特点。

青海省作为我国主要水源涵养区,孕育了长江、黄河、澜沧江、黑河等大江大河,有“江河源头”“中华水塔”之称。多年平均年降水量为290.5 mm,多年平均水资源量为629.3亿m3,约占全国的2.2%。省内黄河、长江、澜沧江、黑河水资源 量分 别 为 208.5 亿 m3、179.4 亿 m3、108.9 亿 m3、16.79亿 m3,长江 1.8%、黄河 37%、澜沧江 14.7%(国内)、黑河45%的多年平均径流量产自青海。

2016年全省用水量为26.39亿m3,水资源开发利用率为4.2%,低于全国平均水平,但部分区域较高,如湟水流域地表水开发率为37%,地下水开采率为17.5%。

二、青海省水生态文明建设总体进展

1.加强顶层设计,完善法规制度体系

健全完善水生态保护法规制度体系。相继出台《青海省湟水流域水污染防治条例》《青海湖流域生态环境保护条例》《青海省湿地保护条例》《青海省饮用水水源保护条例》等涉水地方法规,有力保障和规范水生态文明建设。

深入贯彻落实最严格水资源管理制度。编制完成《青海省水利发展战略规划 (2011—2030年)》《青海省水资源综合规划》《三江源区水资源综合规划》等一系列水利发展规划。完成《青海重大水利项目研究报告》,超前谋划了河湟地区、江河源区水利综合治理,柴达木盆地水资源配置等,推动形成东部地区“北水南调、东西共济、区域互补”,西部地区“南水北调、西水东用、盆内互补”,南北部三江源、青海湖、祁连山地区生态安全保护与修复的水资源优化配置与合理利用的格局。

2.不断拓展水生态文明载体

制定《青海省水生态文明先行区建设实施方案》,通过实施河湖库水系连通、水污染治理、水源涵养、水土保持、防洪减灾、城市排涝、湿地保护、节水、生态景观等工程,着力创建全国水生态文明先行示范区。同时,结合美丽乡村建设、生态清洁小流域治理、农村河道整治等,形成不同层面、不同类型的水生态文明载体,让各族群众共享水利发展成果。

统筹推进东部黄土高原丘陵沟壑区、三江源地区、环青海湖地区、祁连山水源涵养区和柴达木盆地水土保持生态建设。“十二五”期间共治理水土流失面积4200 km2。其中,三江源生态保护工程、祁连山生态保护与综合治理和青海湖流域生态环境保护与综合治理项目已分别治理水土流失面积 590.4 km2、57 km2和 27.7 km2。

3.积极开展水生态文明城市、节水型社会创建

扎实推进西宁市、海北藏族自治州国家级水生态文明城市建设试点。西宁市以清水入城工程为依托,通过优化水资源配置、河道治理、水生态修复,推进截污纳管,着力做好多蓄水、供好水、治污水、节约水的“四水”文章。海北藏族自治州着力构建科学合理的水资源配置等七大体系,加快打造“人水和谐、水清草绿、保障有力、现代高效”的水生态文明示范区。

西宁市、格尔木市、德令哈市荣获水利部和全国节水办授予的“全国节水型社会建设示范区”称号,扎实推进节水型公共机构、节水型企业、节水型小区创建工作,大力发展农牧业高效节水灌溉。“十二五”期间新增高效节水灌溉面积64 万亩(1 亩=1/15 hm2,下同),“十二五”末全省用水总量较 “十一五”末减少25.5%,万元工业增加值用水量比2010年下降49%,农田灌溉水利用系数提高22.5%。

三、三江源地区概况

1.自然地理概况

三江源地区是青藏高原的腹地和主体,高山是地貌的主要骨架,主要山脉为东昆仑山及其支脉阿尼玛卿山、巴颜喀拉山和唐古拉山山脉。由于受第四纪冰期作用和现代冰川的影响,海拔5000 m以上的山峰可见古冰川地貌。三江源地区为典型的高原大陆性气候,全年平均气温为-5.6~3.8℃,年平均降水量 250.6~751.7 mm,年蒸发量692~1040 mm。

2.经济社会发展概况

三江源地区包括玉树藏族自治州、果洛藏族自治州、黄南藏族自治州、海南藏族自治州和海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇的全部行政区域,总面积39.5万km2,占青海省土地总面积的54.6%。2016年三江源地区总人口134万人,牲畜848万只(头),国内生产总值342亿元,人均GDP 2.55万元,第一、二、三产业增加值分别为88.1亿元、123.8亿元、130.4亿元,农田灌溉面积47万亩,年用水量3.75亿m3。

3.河流水系

黄河发源于巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地西南隅,源头海拔4724 m。唐乃亥水文站以上干流河长1552 km,流域面积12.2万km2。主要的支流有多曲、热曲、柯曲、切木曲、曲什安河、大河坝河、巴曲、隆务河等。

长江发源于唐古拉山中段的格拉丹东雪峰,源头区由正源沱沱河、南源当曲、北源楚玛尔河以及通天河上段为主干组成,省内干流长1206 km,流域面积15.84万km2。

澜沧江发源于青海省唐古拉山北麓查加日玛的西南侧,其干流在青海省境内称扎曲,河道长448 km,流域面积3.7 万 km2。

据《2005—2015年三江源水资源监测专题成效评估报告》,长江源、黄河源、澜沧江源多年平均地表水资源量分别为 179.4 亿 m3、141.5 亿 m3、109.9 亿 m3, 总计 430.8 亿m3。三江源各流域面积对应的河流数量见表1。

4.近年实施的重要举措

党中央、国务院高度重视三江源地区保护工作,青海省委、省政府一直把三江源地区生态保护作为重中之重,不断推进生态保护工作,先后实施了自然保护区、国家公园、可可西里申遗等重要举措。

三江源自然保护区成立于2000年8月19日,是在三江源地区范围内由相对完整的6个区域、18个相对独立的保护分区组成的以高原湿地生态系统为主体功能的自然保护区网络,总面积15.23万km2。核心区面积3.12万km2,缓冲区面积3.92万km2,实验区面积8.19万km2。2005年国务院批准实施《青海三江源自然保护区生态保护和建设总体规划》(以下简称“一期规划”),规划总投资75亿元,2013年国务院批准了《青海三江源生态保护和建设二期工程规划》(以下简称“二期规划”),规划投资160.6亿元。

三江源国家公园格局为“一园三区”,即长江源、黄河源、澜沧江源3个园区。总面积为12.31万km2,占三江源地区面积(39.5万km2)的31.2%。长江源园区面积为9.03万km2,黄河源园区面积1.91万km2,澜沧江源园区1.37万km2。三江源国家公园的目标定位和主要任务是建成青藏高原生态保护修复示范区,三江源共建共享、人与自然和谐共生的先行区,青藏高原大自然保护展示和生态文化传承区。

青海省政府1995年将可可西里列为省级自然保护区。1997年12月国务院批准为国家级自然保护区。2014年10月,青海省政府通过《青海可可西里申报世界自然遗产工作方案》。青海省可可西里世界遗产提名地面积373万hm2,缓冲区面积229万 hm2,总面积602万 hm2。

四、三江源水生态文明建设进展

1.加大三江源生态保护规划实施力度

一期规划建设内容共三大类22项:一是生态保护与建设项目,包括退牧还草、已垦草原还草、退耕还林、生态恶化土地治理、森林草原防火、草地鼠害治理、水土保持和保护管理设施与能力建设等建设内容;二是农牧民生产生活基础设施建设项目,包括生态搬迁工程、小城镇建设、草地保护配套工程和人畜饮水工程等建设内容;三是生态保护支撑项目,包括人工增雨工程、生态监测与科技支撑等建设内容。

与一期规划相比,二期规划实施面积从15.23万hm2增至39.5万hm2,包括两大类24项工程。规划期限为2013—2020年,目标是到2020年,林草植被得到有效保护,森林覆盖率由4.8%提高到5.5%,草地植被覆盖度平均提高25%~30%;土地沙化趋势得到有效遏制,可治理沙化土地治理率达到50%,沙化土地治理区内植被覆盖率30%~50%;湿地生态系统状况和野生动植物栖息地环境明显改善,生物多样性显著恢复;农牧民生产生活水平稳步提高,生态补偿机制进一步完善,生态系统步入良性循环;水土保持能力、水源涵养能力和江河径流量稳定性增强,减少水土流失5亿t,水源涵养量增加13.7亿m3,长江、澜沧江水质总体保持在Ⅰ类,黄河Ⅰ类水质河段明显增加。

2.积极探索三江源生态补偿机制

2010年,青海省人民政府发布了《关于探索建立三江源生态补偿机制的若干意见》,科学确定了生态补偿的范围及重点、多渠道筹措生态补偿资金等内容。青海省水利厅开展了三江源水生态补偿机制及政策研究工作,分析了三江源区现状生态补偿的不足,围绕补偿依据、模式、标准和政策建议等关键问题,以及三江源区水生态补偿总体框架(包括补偿依托区、共建区和共享区等主客体、补偿标准、补偿方式、考核机制、政策建议),提出了较为系统的水生态补偿方案,为进一步推进三江源区水生态补偿提供了重要的技术支持。

表1 三江源各流域面积对应的河流数量

五、近年三江源水资源演变情势

1.地表水资源量较多年平均增加

三江源区2005—2015年系列平均地表水资源量为498亿m3,其中黄河源区158.6亿m3,长江源区218.1亿m3,澜沧江源区122.3亿m3;与多年均值(1956—2000年系列,下同)相比,整个三江源区地表水增加68.2亿m3,其中黄河源区增加17.1亿m3,长江源区增加38.7亿m3,澜沧江源区增加12.4亿m3。

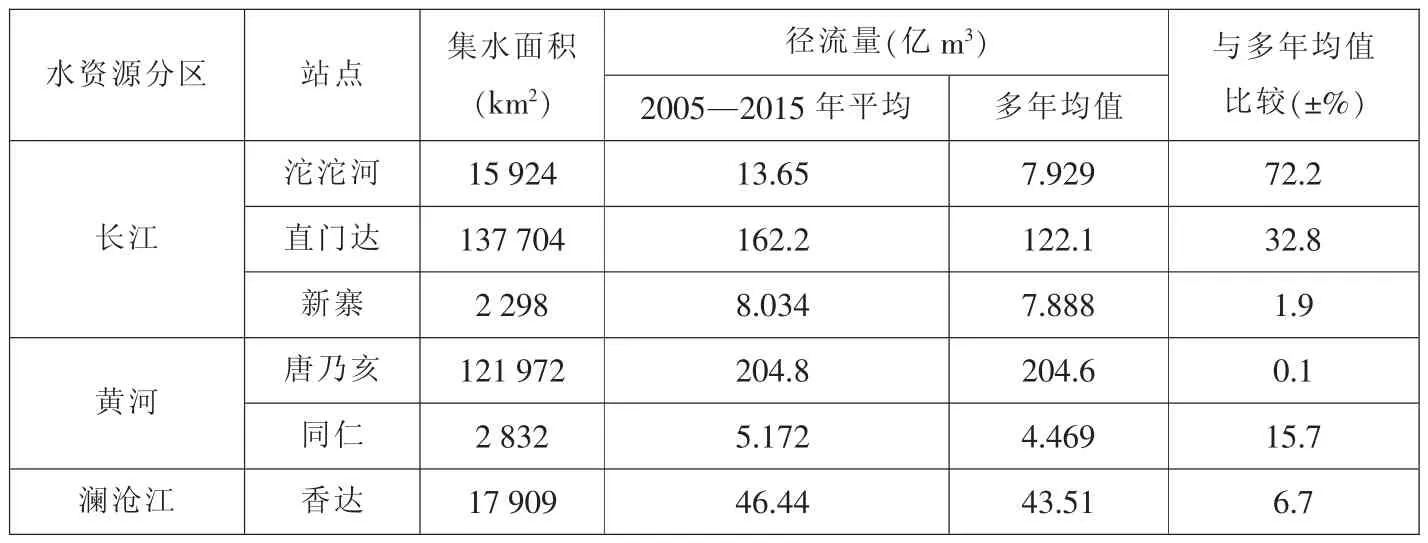

各径流代表站中,长江干流沱沱河、直门达站2005—2015年系列均值较多年均值增加72.2%、32.8%;黄河源区唐乃亥站2005—2015年系列均值与多年均值相比持平,而支流隆务河同仁站增加15.7%;澜沧江香达站2005—2015年系列均值较多年均值增加6.7%。主要控制站2005—2015年径流量与多年均值对比见表2。

表2 主要控制站2005—2015年径流量与多年均值对比

2.枯季径流比重有所提升

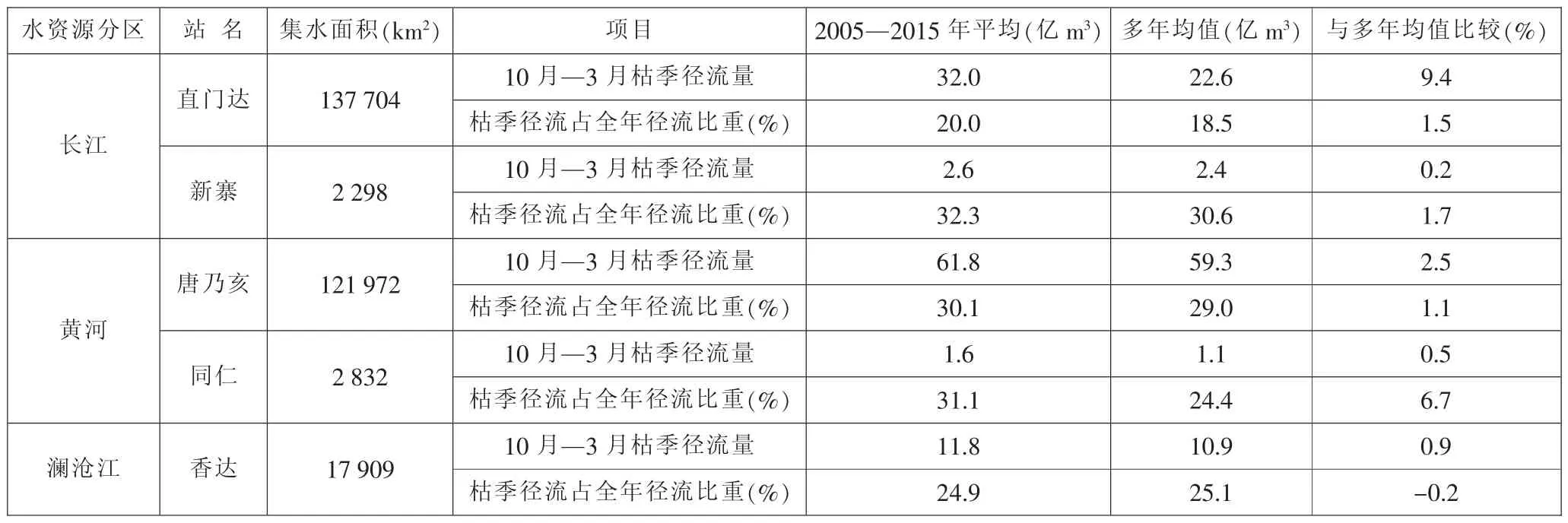

2005—2015年,黄河源区和长江源区各站枯季径流占全年径流量百分比较多年平均有所提高,长江源区2个代表站提高了1.5%~1.7%,黄河源区2个代表站提高了1.1%~6.7%,澜沧江源区香达站枯季径流占全年径流量比重与多年平均持平。主要控制站枯水期径流与多年均值对比见表3。

3.主要控制站河流含沙量减小

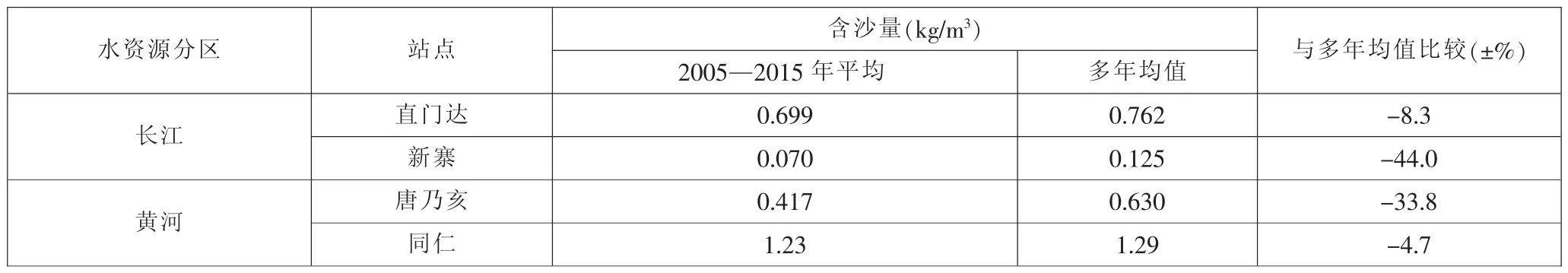

根据三江源区泥沙代表站数据分析,长江源区直门达站、新寨站,黄河源区唐乃亥站、同仁站多年平均含沙量 分 别 为 0.762 kg/m3、0.125 kg/m3、0.630 kg/m3、1.29 kg/m3;2005—2015年长江源区直门达站、新寨站,黄河源唐乃亥站和同仁站河流平均含沙量分别为 0.699 kg/m3、0.070 kg/m3、0.417 kg/m3和 1.23 kg/m3。与多年平均相比,三江源区各控制站含沙量均有所减小。主要控制站实测泥沙减小对比分析见表4。

4.水质稳中趋好

2007—2015年三江源水质监测站水质均为Ⅰ~Ⅱ类,长江、澜沧江出境水质为Ⅰ类,黄河出境水质为Ⅱ类;所监测的水功能区均达到或优于水功能区水质目标。

根据现有13处水质监测站点数据统计,自2007年开展监测以来,三江源区Ⅰ类水站点个数从2007年的2个增至2015年的5个,个数比重由15.4%增至38.5%;Ⅰ类水质代表河长由2007年的909.9 km增至2015年的1711.2 km,所占河长比例由45%增至76%。

六、三江源地区水生态文明建设面临的问题

1.生态保护的治本措施尚待探索

随着三江源生态保护措施的实施,区域内自然资源开发利用将受到进一步限制,草原禁牧和限牧面积进一步加大,生态经济短期难以形成规模,牧民转产转业制约多。三江源的保护发展模式不应该是单纯的禁牧、限工限农等治标措施,更不能通过大规模的生态移民形成“无人区”。如何积极探索形成有利于生态保护、民生改善、经济发展、社会进步相互协调的生态保护管理体制等治本措施,增加生态保护的科学性,减少随意性和盲目性,是当前面临的重要任务和挑战。

2.区域间横向水生态补偿机制尚待建立

目前的水生态补偿多以“纵向补偿”为主,即由中央政府作为补偿主体开展对地方的补偿,或者地方政府针对区域内某一领域进行补偿。流域上下游之间不同利益主体对水生态补偿的义务、补偿范围、补偿方式和生态服务功能价值认定上分歧较大,缺乏有效协商,导致区域间横向水生态补偿机制一直未能建立。因此,区域间横向水生态补偿机制尚需深入研究。

3.实施生态保护措施的影响尚待研究

三江源地区实施了十余年退牧还草、黑土滩治理、牧民搬迁等生态保护治理措施,对水源涵养、水质改善起到了积极作用。但水资源的变化还与气候、冰川、冻土的变化有关。研究生态保护措施和气候、冰川、冻土等对水资源变化的定量影响,可以更好地指导未来生态保护工作。因此,气候、冰川、冻土等变化和生态保护措施对水资源变化的定量影响评估尚待深入研究。

表3 主要控制站枯水期径流对比

表4 各控制站实测泥沙减小对比分析

目前三江源地区尚未开展过系统的水生生物资源调查,对珍稀濒危水生生物的生物学、水化学基础理论研究,水生生物对水生态变化的适应性,物种保护的对策及措施研究等相对滞后。生态保护工程对水生生物及其生境的影响科学评估尚待深入。

4.三江源地区人才工作新机制尚待突破

受西部地域条件和经济水平制约,三江源地区对高层次人才引进难度较大,人才队伍不稳定,基层队伍薄弱的劣势越加明显,而水生态环境保护工作的一线在基层,人才的紧缺成为制约生态文明建设的短板。如何在“院士专家青海行”“博士服务团”“西部之光”“三区计划”等人才项目的基础上,充分吸引国内外优秀人才,探索建立艰苦地区柔性引进人才新机制和对当地人才的培养需要寻找新的工作思路和突破口。

七、下一步工作思路和建议

1.深化水生态文明体制改革

要着力推进水流产权确权制度和水权制度建设,完善水资源有偿使用、水资源管理评价考核制度。抓好全面推行河长制工作,加快建立覆盖省、市(州)、县、乡四级的河长体系。探索建立水生态补偿政策。探索建立全流域、系统化、常态化生态保护合作交流新机制。协调加快建立长江、黄河、澜沧江流域省份协同保护三江源生态环境共享共建机制。探索生态文明先行区建设的新思路、新举措,创新体制机制,统筹生态环境保护与经济社会发展协调统一。

2.夯实重大生态工程支撑

要抓好重大生态修复工程。推进三江源二期、国家公园体制试点等各项涉水项目。加强重点地区水土流失综合治理和灾害性沟道防治。坚持以生态保护优先理念协调推进经济社会发展,深入贯彻《青海省生态文明先行示范区建设实施方案》,统筹推进水生态文明城市建设试点、河湖连通、河道整治、水土流失治理等工程,深入推进水利行业创建活动,提升水安全保障水平。

3.强化节水治污,推进环境整治美化

要落实水资源消耗总量和强度“双控”行动,加强水资源“三条红线”目标责任及考核评价。开展水效领跑者引领行动,抓好重点用水户节水增效工作。推进重点行业节水技术改造,提升重点企业水利用效率。到2020年,长江、黄河、澜沧江干流出省断面水质达到Ⅱ类以上,推进湿地水生态环境治理修复。实施农村河道整治、水利旅游景区及城镇周边小流域治理,加快美丽城乡建设。

4.提升水利保障能力,促进藏区协调发展

要进一步推进民族地区水利改革发展和水安全保障体系建设,认真落实藏区“十三五”项目规划,“十三五”对口援青规划,平安与振兴规划以及扶持果洛藏族自治州、玉树藏族自治州等政策,推进重大节水供水工程和民生水利、生态水利建设,进一步改善水利基础设施条件,持续保障民生,推进巩固提升藏区饮水安全,支持区域经济社会发展,促进各民族共同繁荣发展。

责任编辑 安天杭