状态焦虑对持续性注意控制的影响:自我损耗程度的调节作用

2017-11-01张力为

李 驰,张力为

●专题研究 Special Lecture

状态焦虑对持续性注意控制的影响:自我损耗程度的调节作用

李 驰,张力为

通过1个预试验和2个正式试验探讨自我损耗程度对状态焦虑影响持续性注意控制的调节作用。预试验检验不同程度自我损耗对自我控制的影响,采用顺序任务范式,通过控制自我损耗任务的持续时间以达到不同程度的自我损耗(高、中、低、无),结果显示,自我损耗任务持续时间越长,在后续自控任务上的表现越差。试验一检验自我损耗程度对状态焦虑影响持续注意认知任务(Visual-CCPT)的调节作用。参与者在完成不同持续时间的自我损耗任务后,在低、高状态焦虑下完成持续注意认知任务,结果显示,状态焦虑对认知任务表现有促进作用,且与低、无自我损耗相比,状态焦虑的促进作用在参与者处于中、高自我损耗程度下更大。试验二检验自我损耗程度对状态焦虑影响持续注意运动任务(投掷飞镖)的调节作用,结果显示,状态焦虑对飞镖任务表现也起到了促进作用,但是自我损耗程度的调节作用消失了,可能原因是,飞镖任务的敏感性不如认知任务。研究结果提示,状态焦虑存在动机作用,处于高程度自我损耗的个体更容易受到动机作用的影响。

自我损耗;注意控制;持续性注意;状态焦虑

自我控制(self-control)是指,个体改变、调节或抑制冲动、欲望和习惯性反应的能力,即当即时享乐和长期目标发生冲突时,为了达到更大利益的长期目标,人们抑制自己短期欲望而追求长期目标的一种能力[1-3]。自我控制在生活中随处可见,如在嘈杂的环境中集中注意专心读书、在节食过程中抵制诱惑少吃美食、为了实现远大的理想放弃暂时的享乐等。如果没有自我控制,人们将很难生存下去,良好的自我控制可以帮助人们减少攻击行为、犯罪行为,减少如饮食障碍、成瘾行为等冲动控制问题,还可以帮助人们取得更好的学业成就,拥有和谐的人际关系,提高心理适应和心理健康水平[4]。对于运动员而言,自我控制显得尤为重要。在瞬息万变的赛场上,运动员面临巨大的压力,同时也面临来自对手、队友、教练、观众和自己的各种干扰,运动员需要进行良好的自我控制,才能顶住压力,排除干扰,进而发挥出自己的水平。

然而,尽管如此努力地进行自我控制,也常常会遇到自我控制失败的情况。R.F.BAUMEISTER等[1-2]提出的自我控制力量模型(the strength model of self-control)给出了解释。该理论认为,自我控制是一种有限的资源,一旦使用,就会造成自我控制资源的损耗,这将导致自我控制资源的不足,进而导致后续自我控制任务的失败。这种自我控制资源不足的状态被称为自我损耗(ego-depletion)。而且,自我控制资源具有跨领域一般性(domain-general),即所有自我控制任务消耗的都是同一种资源,只要进行了自我控制,就会造成自我损耗,且这种自我损耗的影响会延续到接下来的任意自我控制任务中。幸运的是,自我控制资源可以通过休息、补充葡萄糖等方式得到补偿,也有可能通过榜样启动等方式预防自我损耗[4]。R.F.BAUMEISTER等[2]对此进行了十分形象的比喻,即自我控制就像肌肉,使用了就会累,休息后就会恢复。自我控制力量模型的影响非常广泛,M.S.HAGGER等[5]进行了一项元分析研究,发现自我损耗效应有中等程度的效果量(d=0.62)。

自我控制力量模型以其简单明了且符合直觉的解释而广受欢迎,关于自我损耗效应的研究已经构筑成了坚固的学术大厦。但近年的一些研究却对这个大厦的根基发起了挑战。如X.XU等[6]没有重复出自我损耗效应,M.A.TUK等[7]发现自我损耗效应的实际效果量没有M.S.HAGGER等[5]提到的那么大。为了回应越来越多的质疑声,M.S.HAGGER等[8]组织了23个世界各地的实验室(共2 141名试验参与者),使用经典顺序任务范式,对自我损耗效应进行了重复验证,以期得到比元分析更稳定可靠的结果。不幸的是,这项研究得到发现自我损耗效应不显著。不过,自我损耗的提出者R.F.BAUMEISTER和K.D.VOHS并不承认这项重复研究,他们认为该试验中采用的任务并不是传统的顺序任务范式,没有成功诱发自我损耗[9]。M.S.HAGGER和N.L.CHATZISARANTIS[10]也指出,这项研究所用的任务可能效果不是最好的,更重要的是,没有考虑损耗任务时长,而任务时长可能和自我损耗程度有关(没有成功诱发自我损耗的原因可能是损耗任务时长太短)。这样的讨论提示,自我损耗效应可能和损耗任务时长有直接联系。前人研究只区分了有、无自我损耗2种条件,未见探讨自我损耗“剂量效应”的研究。在本研究中,采用抑制习惯性反应的中文抄写任务(不写笔画横)作为损耗任务[11-15],预试验尝试通过控制自我损耗任务的持续时间(18 min、12 min、6 min和控制组)以求达到不同自我损耗程度(高、中、低、无),即探索自我损耗效应是否存在“剂量效应”。

注意控制是典型的自我控制任务,即集中注意于目标相关信息,同时避免分心刺激的干扰[16-19]。几乎所有运动项目都需要注意控制,如篮球比赛中,运动员罚球时需要专注于任务本身,屏蔽观众干扰;在田径、体操这类多项同时进行的比赛,运动员需要专注于自己的比赛,屏蔽其他场地比赛的干扰[20]。可以看出,在压力巨大的竞技运动中,运动员的注意控制主要体现在2方面:(1)持续地集中注意在目标相关任务上:(2)屏蔽无关信息的干扰。已有前人研究探讨了压力情景下屏蔽干扰的能力[20],而本研究主要关注压力情景下的持续注意控制能力。本研究将通过2个正式试验,探讨在压力情景下,不同的自我损耗程度((高、中、低、无)对持续性注意控制的影响。

1 预试验:损耗任务持续时间对自我损耗的影响

1.1 目的

预试验欲探讨自我损耗任务时间对自我控制的影响。假设0-1:执行自我损耗任务时间越长,损耗任务操控检查中难度、努力度和疲劳度自评分数越高,主观成功度自评分数越低。假设0-2:自我损耗任务持续时间越长,后续检测任务的成绩越差。

1.2 方法

1.2.1 研究设计 采用单因素组间设计,自变量为自我损耗的持续时间(18 min、12 min、6 min和控制组),因变量为自我损耗任务操控检查自评分数(难度、努力度、疲劳度和主观成功度)和自我损耗检测任务成绩(CCPT任务的漏报数、虚报数、反应时和反应时标准差),协变量为特质自我控制力量(特质自我控制力量量表得分)。

1.2.2 研究参与者 普通大学生36名,男性14名,女性22名,平均年龄24.72岁(SD=3.41)。视力或矫正视力良好。

1.2.3 材料与仪器 (1)《特质自控力量量表》中文修订版[21],19个条目,李克特5点计分法,包括冲动控制、健康习惯、抵制诱惑、专注工作和节制娱乐5个维度。得分越高,说明自我控制能力越强。在预试验中,该量表的克朗巴赫α系数为0.839。

(2)自我损耗诱发任务(中文抄写任务):试验参与者需要按照指导语要求抄写一篇人物生平(达芬奇)的中性文章。损耗组被要求在抄写的时候不写汉字中的笔画“横”(指导语:请不要抄写所有文字中的笔画“横—”,如李驰要写成XX,请尽可能又快又正确地进行抄写。请一直抄写,直到主试告诉您停止。);非损耗组按着正常的抄写习惯抄写(指导语:请抄写文章中的文字,尽可能又快又正确地进行抄写。请一直抄写,直到主试告诉您停止。)。

(3)自我损耗诱发任务的操控检查问卷:采用C.ENGLERT等[22]使用的4条目5点李克特问卷,问卷4个条目逐一对应自我损耗任务的难度(您认为这个任务有多少难度?)、完成中的努力度(在任务中您投入了多少努力?)、完成后的疲劳度(您此时有多疲倦?)和完成任务的成功度(您认为您在此项任务中有多成功?)。4个条目,分数越高,则表示更难、更努力、更疲劳和更成功。

(4)积极消极情绪量表(PANAS):黄丽等[23]汉化了《正性负性情绪量表》,信效度良好。该量表由20个形容词组成,包含正性情绪和负性情绪2个情绪维度。由于版本量表条目较多,采用袁冬华节选的PANAS量表[24],包括10个条目,5个积极情绪形容词,5个消极情绪形容词,李克特5点计分法,1代表根本没有,5代表非常强烈。在预试验中,该量表的克朗巴赫α系数为0.800。

(5)自我损耗检测任务:采用Visual-CCPT(视觉线索目标持续性任务)范式,此范式是经常用于测量自我控制问题的计算机任务[25-28],使用E-prime 2.0程序进行编制。Visual-CCPT任务的刺激由0~9的10个阿拉伯数字构成,呈现刺激的屏幕背景为黑色,数字为白色。要求研究参与者对屏幕中央所呈现的“6”后面紧接着出现的“4”进行快速按“1”键反应,其他情况则不要按键。目标呈现时间为150 ms,刺激间隔时间为800 ms,所有数字采用伪随机呈现。总的字符呈现为500个,其中目标字符“6”和“4”各为150个,分别占字符总数的30%,其余字符数为25个。其中,数字“6”后面紧接着出现数字“4”的数量为50个,计算机自动记录漏报数、虚报数和反应时。

试验使用计算机主要配置为Intel® Core™i5处理器,主频为2.40 GHz,内存4.00 G,英特尔HD Graphics显卡,联想14寸液晶显示器,计算机屏幕分辨率设定为1 440×900,颜色为32位真彩色,刷新率为50 Hz。

1.2.4 试验程序 研究参与者在试验正式开始之前阅读《知情同意书》,填写基本信息,之后抽签完成随机分组(18 min、12 min、6 min和控制组)。不同组别的参与者在填写完《特质自我控制力量》量表之后,执行不同时间的中文抄写任务,随后完成自我损耗任务控制检查问卷和PANAS量表,然后在电脑上完成包含练习阶段和正式测试阶段的自我损耗检测任务(Visual-CCPT),最后向参与者示感谢,并发放报酬。

1.3 结果

1.3.1 自我损耗持续时间对情绪的影响 以自我损耗任务持续时间为自变量,以PANAS量表积极情绪得分和消极情绪得分为因变量,多元方差分析结果显示,自我损耗任务持续时间的主效应不显著(F(6,64)=1.819,P=0.109,偏 η²=0.146,power=0.639)。由此说明,自我损耗任务持续时间对于试验参与者情绪的影响没有显著差异,据此可以排除抄写损耗任务影响情绪进而导致自我损耗效应。

1.3.2 自我损耗持续时间对损耗任务操控检查的影响 以自我损耗持续时间为自变量,以损耗任务操控检查(难度、努力度、疲劳度和主观成功度)为因变量进行多元方差分析,描述性统计结果见表 1。自我损耗持续时间的主效应显著(F(12,93)=2.672,P=0.004,偏 η²=0.256,power=0.971);其中自我损耗持续时间对难度、努力度和疲劳度的影响存在显著差异(F(3,32)=6.456,P=0.002,偏 η²=0.377,power=0.949;F(3,32)=14.092,P=0.000,偏 η²=0.569,power=1.000;F(3,32)=5.185,P=0.005,偏 η²=0.327,power=0.890),事后检验两两比较(LSD)结果见图1。但是,自我损耗持续时间对主观成功度的影响不显著(F(3,32)=1.203,P=0.324,偏η²=0.101,power=0.291)。

表1 自我损耗持续时间的操控检查得分(M±SD)Figure1 The Manipulation Check for Different Duration of Ego Depletion Task in Experiment(M±SD)

图1 操控检查两两比较结果Figure1 Pairwise Comparison of Manipulation Check in Pilot Experiment

根据以往研究[1,27,29],损耗越严重应该报告更高的难度和努力度,虽然损耗组之间的差异并不显著,没有很好的支持假设0-1,但从数据趋势上看,难度、努力度、疲劳度都呈现越来越高的趋势,而主观成功度是越来越低的趋势,这和假设0-1是一致的。

1.3.3 自我损耗持续时间对持续注意自控任务(Visual-CCPT)的影响 预分析发现,特质自我控制量表得分并不符合协方差分析的前提条件(协变量主效应不显著,可认为其与因变量不相关:漏报数 F(1,28)=0.009,P=0.924;虚报数 F(1,28)=0.038,P=0.848;反应时平均数 F(1,28)=0.122,P=0.729;反应时标准差F(1,28)=2.612,P=0.117),故舍去协变量,以自我损耗持续时间为自变量,以CCPT任务的漏报数、虚报数、反应时平均数和反应时标准差为因变量,进行多元方差分析,描述性统计结果见表2。自我损耗持续时间的主效应显著(F(12,93)=2.081,P=0.021,偏η²=0.217,power=0.919),其中自我损耗持续时间对CCPT的漏报数存在显著影响(F(3,32)=4.875,P=0.007,偏 η²=0.314,power=0.869),事后检验两两比较(LSD)结果见图2。但是,虚报数、反应时平均数和反应时标准差,都不受自我损耗持续时间的影响(F(3,32)=2.075,P=0.123,偏 η²=0.163,power=0.481;F(3,32)=0.750,P=0.530,偏η²=0.066,power=0.192;F(3,32)=1.520,P=0.228,偏η²=0.125,power=0.362)。

由上述数据说明,不同时间的自我损耗任务主要影响的是CCPT任务的漏报数,部分支持假设0-2。

表2 自我损耗时间的CCPT漏报数、虚报数和反应时(M±SD)Table2 The Missing Numbers,False Alarm Numbers,andReaction Time of Visual–CCPT Task with Different Duration in Pilot Experiment(M±SD)

1.4 讨 论

自我损耗任务的操控检查结果显示:在难度评价上,随着损耗时间的增长,难度评价递增,其中低损耗组和无损耗组之间差异显著;在努力度评价上,同样存在类似的递增趋势,且无损耗组和低损耗组之间存差异显著,不过中损耗组和高损耗组之间有略微下降的趋势;在疲劳度上,整体也呈现类似的递增趋势,且低损耗和中损耗之间差异显著;在主观成功度上,呈现出和假设一致的相反趋势。依据整体趋势而言,控制完成自我损耗任务时间可以造成在自评维度上的自我损耗程度差异,不过并不是每组之间都达到统计上的显著水平。

图2 CCPT任务漏报数、虚报数结果Figure2 Missing Numbers and False Alarm Numbers of Visual-CCPT Task in Pilot Experiment

自我损耗任务持续时间在Visual-CCPT任务上的结果显示,持续时间主要影响的是任务的漏报数,而对虚报数、反应时平均数和反应时标准差没有影响,但是从图2可以看出,自我损耗时间对虚报数的影响是随着时间存在递增趋势的。孙拥军[27]研究发现,损耗组的漏报率、虚报率显著高于非损耗组,反应时则没有显著差异。张连成[28]也获得了类似的结果,即损耗组的虚报数高于非损耗组,但漏报数和反应时差异不显著。研究者认为,“漏报数”反映的是参与者在任务中的“注意涣散”,“虚报数”反映的是在任务中的“冲动性”,由此推断自我损耗主要造成的是任务中的注意涣散和抑制冲动的失败,而对反应时没有影响,预试验的结果也支持了这一猜想。

2 试验一:状态焦虑对持续注意认知任务的影响:自我损耗的调节作用

2.1 目的

预试验结果表明,执行自我损耗任务的时间越长,就会有报告任务越难、越需要努力、越感到疲劳、自我评分越低的趋势,同样的趋势也体现在后续的检测任务上。因此有理由相信,执行不同时长的自我损耗任务,的确能够造成自我损耗效应程度上的差异。

在预试验的基础上,试验一拟通过控制自我损耗程度,操纵压力情境诱发状态焦虑,检验状态焦虑和自我损耗程度对持续注意认知任务的影响。

假设1-1:状态焦虑会干扰持续性注意。假设1-2:自我损耗有损于持续性注意。假设1-3:自我损耗是状态焦虑影响持续性注意的调节变量。具体而言,自我损耗程度越高的试验参与者在高状态焦虑下,CCPT任务的表现成绩更差。

2.2 方法

2.2.1 研究设计 采用二因素混合设计,组内自变量为状态焦虑(高、低),组间自变量为自我损耗程度(高、中、低、无),因变量为持续性注意任务成绩(CCPT任务漏报数、虚报数、反应时平均数和反应时标准差),协变量为特质焦虑(T-AI得分)。

2.2.2 研究参与者 普通大学生60名,男性12名,女性48名,平均年龄20.20岁(SD=0.514)。视力或矫正视力良好。

2.2.3 材料与仪器 (1)状态-特质焦虑量表(State-Trait Anxiety Inventory,STAI)最早由SPIELBERGER等研制并修订,具有良好信效度[30-31],中文版在国内也得到广泛使用[32-33]。该量表分为2个部分:状态焦虑量表(S-AI)和特质焦虑量表(T-AI)。本研究仅使用T-AI,20个条目,李克特4点计分法,本试验的克朗巴赫α系数为0.688。

(2)中文抄写任务:同预试验。

(3)自我损耗任务的操控检查问卷:同预试验。

(4)积极消极情绪量表(PANAS):同预试验。本试验的克朗巴赫α系数为0.791。

(5)自我控制任务:同预试验。

(6)试验使用计算机主要配置:同预试验。

(7)心理准备李克特量表(MRF-3)[34]:用于测量参与者的状态焦虑,作为状态焦虑情景的操控检查。由于在低、高状态焦虑情景中都需要检查状态焦虑水平,量表不宜过长,故采用较为简短的MRF-3。该量表为11点评分,包括对认知焦虑、躯体焦虑、状态自信心的测量,共3道题目,其中1道反向计分。最后各题得分相加作为MRF-3得分,分数越高,状态焦虑水平越高[34]的原量表并没有将3道题的得分相加,但有研究认为,将3道题目的得分相加更能体现状态焦虑水平[20-35]。本试验采用后者的观点。该量表被研究者多次使用[20,35-38],结果证明可用于对状态焦虑的操控检查。本试验中,该量表的克朗巴赫α系数在低状态焦虑情境下为0.661,在高状态焦虑情境下为0.702。

(8)高状态焦虑情景设置:使用YC-2型程控刺激器设置电击惩罚情景,在参与者手臂上佩戴电刺激贴片,在开始CCPT任务之前,给予参与者24 V,100 ms,波宽5 ms的电刺激1次,若有感受性较低的参与者或增加1次28 V的电刺激,并告知被试在CCPT任务中,出现1次以上的错误将会在之后的每次错误时接受试验2倍强度的电击惩罚,请集中注意力,认真完成。

2.2.4 试验程序 研究参与者在试验正式开始之前阅读《知情同意书》,填写基本信息,之后抽签完成随机分组(18 min、12 min、6 min和控制组),不同组别的参与者在填写完《特质焦虑量表》之后,执行不同时间的中文抄写任务,随后完成自我损耗任务控制检查问卷和PANAS量表,然后分别在低/高焦虑情景下,完成Visual-CCPT任务,并填写MRF-3,高状态焦虑通过给予电击1次,并限定任务中错误次数诱发,低/高焦虑情景的试验顺序通过ABBA顺序平衡。最后向参与者示感谢,并发放报酬。

2.3 结果

2.3.1 自我损耗任务时间对情绪的影响 以自我损耗任务时间为自变量,以PANAS量表积极情绪得分和消极情绪得分为因变量,进行多元方差分析。自我损耗任务时间的主效应不显著,F(6,112)=1.924,p=0.083,偏 η2=0.093,power=0.690。由此说明,完成不同时间的自我损耗任务对于试验参与者情绪的影响没有显著差异。据此可以排除抄写损耗任务影响情绪进而导致自我损耗效应。

2.3.2 自我损耗任务时间对损耗任务操控检查的影响 以自我损耗任务时间为自变量,以损耗任务操控检查(难度、努力度、疲劳度和主观成功度)为因变量,进行多元方差分析,描述性统计结果见表 1。自我损耗时间的主效应显著(F(12,165)=3.921,P<0.001,偏η²=0.222,power=0.999);其中,不同自我损耗时间对难度、努力度、疲劳度影响存在显著差异(F(3,56)=16.706,P=0.000,偏η²=0.472,power=1.000;F(3,56)=6.732,P=0.000,偏η²=0.265,power=0.967;F(3,56)=3.806,P=0.001,偏 η²=0.169,power=0.789)。事后检验两两比较(LSD)结果显示,对主观成功度没有显著影响(F(3,56)=1.765,P=0.164,偏 η²=0.086,power=0.436)(见图3)。由此可以说明,不同持续时间的自我损耗任务在自评维度上的确造成了自我损耗程度的差异。

图3 自我损耗操控检查两两比较结果Figure3 Pairwise Comparison of Manipulation Check for Ego Depletion in Experiment

2.3.3 状态焦虑情境的操控检查 以状态焦虑(低、高)为组内自变量,MRF-3总得分、认知焦虑、躯体焦虑和状态自信分量表得分为因变量,单因素组内设计的多元方差分析显示,状态焦虑情境是有效的(F(4,56)=27.267,P<0.001,偏 η²=0.661,power=1.000)(见表3)。

表3 状态焦虑的操控检查统计分析结果Table3 The Manipulation Check Results of State Anxiety in Experiment

2.3.4 状态焦虑、自我损耗程度对Visual-CCPT任务的影响预分析发现,协变量主效应不显著,可认为其与因变量不相关。低焦虑 Visual-CCPT 任务的漏报数F(1,52)=0.096,P=0.758,虚报数 F(1,52)=0.529,P=0.470,反应时平均数 F(1,52)=0.256,P=0.615,反应时标准差 F(1,52)=1.843,P=0.180;高焦虑飞 Visual-CCPT任务的漏报数F(1,52)=0.551,P=0.461,虚报数F(1,52)=0.014,P=0.905,反应时平均数 F(1,52)=0.064,P=0.801,反应时标准差F(1,52)=0.119,P=0.731,可见特质焦虑量表得分并不符合协方差分析的前提条件,故舍去协变量,以状态焦虑(低、高)为组内自变量,以自我损耗程度(无、低、中、高)为组间自变量,Visual-CCPT任务的漏报数、虚报数、反应时平均数和反应时标准差为因变量,进行二因素混合设计的多元方差分析(见表4)。

表4 状态焦虑、自我损耗程度对CCPT任务影响的描述性统计(n=15)Table4 The Descriptive Data for the Effect of State Anxiety and Degree of Ego Depletion on Visual-CCPT Task(n=15)

多元方差分析结果表明:状态焦虑主效应显著(F(4,53)=6.011,P<0.001,偏η2=0.312,power=0.977);自我损耗程度主效应显著(F(12,165)=1.809,P=0.050,偏η2=0.116,power=0.874);二者的交互 作用显 著(F(12,165)=2.133,P=0.017,偏 η2=0.134,power=0.931)(见表5)。

状态焦虑主效应显著,且一元方差分析结果说明,状态焦虑影响CCPT任务的漏报数和反应时标准差,而这两者都是反映注意力稳定性的指标。但结果方向与假设1-1相反,总体而言,状态焦虑促进了任务表现。

自我损耗程度主效应显著,且一元方差分析结果说明,自我损耗程度显著影响的是CCPT任务的漏报数和虚报数,事后检验两两比较(LSD)结果见图4。结果与假设1-2一致,总体而言,自我损耗效应存在,并损害了任务表现。

状态焦虑与自我损耗程度的交互作用显著,一元方差分析结果说明,两者交互作用影响的是CCPT任务的漏报数和反应时平均数(见图5,图6)。简单效应分析发现,CCPT任务的漏报数(注意涣散)方面,状态焦虑在无损耗组和低损耗组间不存在显著影响(F(1,56)=0.710,P=0.403;F(1,56)=2.840,P=0.098),中损耗组和高损耗组影响显著(F(1,56)=11.360,P=0.001;F(1,56)=8.530,P<0.001),即中损耗和高损耗组的参与者随着状态焦虑的提高,CCPT任务的漏报数减少。CCPT任务的反应时平均数方面,状态焦虑在无损耗组和低损耗组间不存在显著影响(F(1,56)=0.570,P=0.455;F(1,56)=0.990,P=0.323),中损耗组和高损耗组影响显著(F(1,56)=5.630,P=0.021;F(1,56)=6.340,P=0.015),即中损耗和高损耗组的参与者随着状态焦虑的提高,CCPT任务的反应时平均数减少,与在漏报数方面的结果一致。交互作用结果仅部分支持假设1-3。

表5 状态焦虑、自我损耗程度对CCPT任务影响的一元方差分析结果Table5 The Univariate Results for the Effect of State Anxiety and Degree of Ego Depletion on Visual-CCPT Task

图4 自我损耗程度漏报数和虚报数两两比较结果Figure4 Pairwise Comparison for Missing Numbers and False Alarm Numbers in Different Degree of Ego Depletion

图5 状态焦虑、自我损耗程度在CCPT漏报数上的交互作用Figure5 The Interaction Effect of State Anxiety and Degree of Ego Depletion on Missing Numbers in Visual-CCPT

图6 状态焦虑、自我损耗程度在CCPT反应时平均数上的交互作用Figure6 The Interaction Effect of State Anxiety and Degree of Ego Depletion on Reaction Time in Visual-CCPT Task

2.4 讨论

状态焦虑的主效应显著,但是对持续注意任务表现的影响方向与假设相反,状态焦虑对持续注意表现起到了促进作用。在高状态焦虑下,参与者的漏报数和反应时标准差更小,表示其注意力更集中。状态焦虑的作用之所以和假设不一致,可能是因为状态焦虑诱发的程度仍不够高。较低程度的状态焦虑,其动机作用可能大于消极作用[20]。

自我损耗程度对持续注意任务影响的主效应显著,自我损耗程度越高,其漏报数和虚报数就越多。这和预试验的结果一致。

状态焦虑和自我损耗程度的交互作用,状态焦虑对任务表现的促进作用在中、高自我损耗程度上比低、无自我损耗程度更明显。这一结果可能提示,当参与者处于较高自我损耗程度时,更容易受状态焦虑促进作用的影响。

3 试验二:状态焦虑对持续注意运动任务的影响:自我损耗的调节作用

3.1 目的

试验二选用投掷飞镖作为因变量任务,探究状态焦虑、自我损耗程度对持续注意运动任务的影响。假设2-1:状态焦虑会干扰持续性注意。假设2-2:自我损耗有损于持续性注意。假设2-3:自我损耗是状态焦虑影响持续性注意的调节变量。具体而言,自我损耗程度越高的试验参与者在高状态焦虑下,飞镖投掷成绩更差。

3.2 方法

3.2.1 研究设计 采用二因素混合设计。组内自变量为状态焦虑(高、低),组间自变量为自我损耗程度(高、中、低、无),因变量为持续性注意飞镖任务成绩(平均分和标准差),协变量为特质焦虑(T-AI得分)。

3.2.2 研究参与者 招募普通大学生72名参与本试验,男性20名,女性52名,平均年龄20.790岁(SD=1.034),视力或矫正视力良好。参与者在试验开始前均阅读知情同意书并表示自愿参与试验,试验结束后人民币10元作为报酬。先计算因变量低焦虑平均分(后测-前测)、高焦虑平均分(后测-前测)、低焦虑标准差(后测-前测)和高焦虑标准差(后测-前测),然后算出Z分数,将Z分数大于2的参与者数据作为极端值删除,最后63名参与者数据计入统计分析,男性19名,女性44名1,平均年龄20.760岁(SD=0.946)。无损耗组15人,低损耗组16人,中损耗组15人,高损耗组17人。

3.2.3 材料与仪器 (1)特质焦虑量表(T-AI):同试验一,本试验的本试验的克朗巴赫α系数为0.756。

(2)中文抄写任务:同试验一。

(3)自我损耗任务的操控检查问卷:同试验一。

(4)积极消极情绪量表(PANAS):同试验一,本试验的本试验的克朗巴赫α系数为0.696。

(5)飞镖投掷任务设置:使用正规比赛飞镖盘(直径0.43 m)和飞镖(每支重22 g),悬挂于地面垂直的墙面上,飞镖盘中心距离地面1.73 m,投掷线距离墙面2.37 m。飞镖盘面有10个等距的圈,黑白相间,中心公牛眼(bull’s eye)计10分,每向外一圈分值递减1分,脱靶计0分。

(6)高状态焦虑情景设置:使用YC-2型程控刺激器设置电击惩罚情景,在参与者手臂上佩戴电刺激贴片,在开始CCPT任务之前,给予参与者24 V,100 ms,波宽5 ms的电刺激1次,若有感受性较低的参与者或增加1次28 V的电刺激,告知参与者此轮飞镖任务成绩低于144分者(最佳的60%)将接受试验2倍强度的电击惩罚,这意味着每次投掷的成绩都应稳定在6分及以上,请认真完成。

(7)心理准备里克特量表(MRF-3):同试验一。本试验中,该量表的克朗巴赫α系数在低状态焦虑情境下为0.749,状态焦虑情境下为0.810。

3.2.4 试验程序 研究参与者在试验正式开始之前阅读《知情同意书》,填写基本信息,之后抽签完成随机分组(18 min、12 min、6 min和控制组)。首先参与者要进行24次(4组,每组6次)飞镖投掷成绩的基线测量,在填写完《特质焦虑量表》之后,不同组别的参与者执行不同时间的中文抄写任务,随后完成自我损耗任务控制检查问卷和PANAS量表,然后分别在低/高焦虑情景下,完成后测飞镖投掷24次(4组,每组6次),并填写MRF-3,高状态焦虑通过给予电击威胁,并提出成绩要求诱发,低/高焦虑情景的试验顺序通过ABBA顺序平衡,最后向参与者示感谢,并发放报酬。

3.3 结 果

3.3.1 自我损耗任务时间对情绪的影响 以自我损耗任务时间为自变量,以PANAS量表积极情绪得分和消极情绪得分为因变量,进多元方差分析显示,自我损耗任务时间的主效应不显著(F(6,118)=1.183,P=0.098,偏 η²=0.085,power=0.666)。由此说明,完成不同时间的自我损耗任务对于试验参与者情绪的影响没有显著差异,据此可以排除抄写损耗任务影响情绪进而导致自我损耗效应。

3.3.2 自我损耗任务时间对损耗任务操控检查的影响 以自我损耗任务时间为自变量,以损耗任务操控检查(难度、努力度、疲劳度和主观成功度)为因变量,进行多元方差分析,描述性统计结果见表 6。自我损耗时间的主效应显著(F(12,171)=10.951,P<0.001,偏η²=0.430,power=1.000);其中,不同自我损耗时间对难度、努力度、疲劳度和主观成功度的影响都存在显著差异(F(3,59)=82.083,P=0.000,偏η²=0.807,power=1.000;F(3,59)=26.414,P=0.000,偏 η²=0.573,power=1.000;F(3,59)=31.213,P=0.000,偏 η²=0.613,power=1.000;F(3,59)=8.070,P=00.000,偏η²=.291,power=0.987),事后检验两两比较(LSD)结果见图7。由此可以说明,不同时间的自我损耗任务在自评维度上的确造成了损耗程度的差异。

表6 自我损耗时间的操控检查的描述性统计(M±SD)Table6 The Manipulation Check for Different Duration of Ego Depletion Task in Experiment(M±SD)

3.3.3 状态焦虑情境的操控检查 以状态焦虑(低、高)为组内自变量,MRF-3总得分、认知焦虑、躯体焦虑和状态自信分量表得分为因变量,单因素组内设计的多元方差分析显示,状态焦虑情境是有效的(F(3,60)=173.723,P<0.001,偏η2=0.897,power=1.000)(见表7)。

图7 自我损耗操控检查两两比较结果Figure7 Pairwise Comparison of Manipulation Check for Ego Depletion in Experiment

3.3.4 状态焦虑、自我损耗程度对飞镖任务的影响 预分析发现,协变量主效应不显著,可认为其与因变量不相关(低焦虑平均分(后测-前测)F(1,55)=0.089,P=0.429,高低焦虑平均分(后测-前测)F(1,55)=0.357,P=0.552,低焦虑标准差(后测-前测)F(1,55)=0.111,P=0.740,低焦虑标准差(后测-前测)F(1,55)=1.101,P=0.299),可见特质焦虑量表得分并不符合协方差分析的前提条件,故舍去协变量。以状态焦虑(低、高)为组内自变量,以自我损耗程度(无、低、中、高)为组间自变量,飞镖任务平均分(后测-前测)、标准差(后测-前测)为因变量,二因素混合设计的多元方差分析表明,状态焦虑主效应显著(F(2,58)=22.687,P<0.001,偏η2=0.439,power=1.000)。进一步一元方差分析显示:状态焦虑对飞镖平均分和标准差影响均显著(F(1,59)=13.168,P=0.001,偏η2=0.182,power=0.946;F(1,59)=42.884,P<.001,偏η2=0.421,pow⁃er=1.000),说明状态焦虑对飞镖任务无论是平均数还是标准差方面都有提高任务表现的作用,与假设2-1相反;自我损耗程度主效应不 显著(F(6,118)=0.926,P=0.479,偏 η2=0.045,power=0.354),未能支持假设2-2;两者的交互作用不显著(F(6,118)=0.434,P=0.855,偏η2=0.022,power=0.174),未能支持假设2-3(见表8)。

表7 状态焦虑操控检查的统计分析结果Table7 The Manipulation Check Results of State Anxiety in Experiment

表8 状态焦虑、自我损耗程度对飞镖投掷成绩影响的描述性统计Table8 The descriptive data for the effect of state anxiety and degree of ego depletion on darts throwing task

3.4 讨论

试验二结果显示,状态焦虑主效应显著,对投掷飞镖任务的平均分和标准差都有显著影响,这样的结果再次支持了状态焦虑存在动机作用的猜想。

但是原本在试验一中出现的自我损耗的主效应和两者的交互作用消失了,很可能的原因是,飞镖任务虽然作为动觉动作中较为典型的任务,但是其测量敏感度不如认知类任务,因此其影响效果因敏感性而得不到体现。此外,与飞镖任务过程中一直存在的由电击刺激诱发的状态焦虑相比,抄写任务更不易被参与者长时间感知,进而使得投掷飞镖成绩较少受到自我损耗任务的影响。

4 总讨论

4.1 自我损耗的剂量效应

自我损耗效应的大小很可能取决于任务的时长。前言提到,M.S.HAGGER等[10]指出,重复研究没有得到显著结果的原因可能是没有考虑到任务时长;N.LEE等[39]也指出,自我损耗效应重复失败的原因是参与者没有在损耗任务中投入足够的努力,或损耗任务的持续时间不够,建议在今后的研究中调动参与者的动机投入到损耗任务中,并且设置足够长的损耗时间。依据自我控制力量模型,自我控制资源是有限的,消耗得越多,在后续任务中可使用的就越少。故可假设:自我控制任务的时间越长,消耗的自我控制资源就越多,后续任务的可用资源就越少,表现也就越差。目前,并没有研究探讨自我损耗任务时长对后续自我控制任务的影响,但随着对自我损耗效应的质疑越来越多,更精细的剂量效应研究势在必行,本研究探索了这一剂量效应。预试验、试验一和试验二的自我损耗操控检查结果表明,自我损耗持续时间越长,参与者报告的难度、努力度和疲劳度越大,不过并不是所有组间差异都显著;在预试验和试验一的持续性注意认知任务中,损耗时间越长,虚报数和漏报数越多,但也不是所有组间差异都显著。

上述组间差异不显著的原因可能有:(1)操控检查方面,条目采用李克特5点计分,而5点计量是否能完全区别出“剂量”之间的差别存在疑问,虽然已有研究使用的操控检查条目多为李克特5点或李克特7点[22,40-41],但这些研究大都只探讨有、无自我损耗之间的差异,同样的操控检查方式在更细致的剂量分析研究中可能检验力不足;(2)自我损耗检测任务方面,本研究采用CCPT任务和飞镖任务作为因变量任务,测量指标相对单一,检验力可能不足,无法体现剂量变化。因此,自我损耗的“剂量效应”研究可能需要采用多种检验力更强的指标。

4.2 自我损耗的调节作用

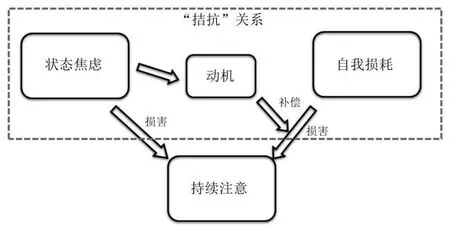

试验一结果发现,与低、无自我损耗程度相比,处于高、中自我损耗程度的参与者更易受到状态焦虑的促进作用的影响。H.M.MARANGES等[42]的研究结果发现,处于自我损耗状态下会对消极信息更敏感。在本研究中,状态焦虑具有促进作用,但是诱发焦虑的电击惩罚是消极事件,自我损耗程度越大的参与者可能就更容易受到状态焦虑的影响。但是,换一个角度去解释这一结果似乎更合理,即自我损耗的“损耗效应”(消极影响)和状态焦虑的“动机作用”(积极影响)表现出了“拮抗关系”,状态焦虑通过动机补偿了自我损耗。

4.3 状态焦虑的动机作用补偿自我损耗

众多研究表明,动机对自我损耗有重要影响,M.MURAVEN等[25-43]发现,在低金钱剌激条件下,自我损耗效应显著,在高金钱剌激条件下,自我损耗效应并未出现,表明当个体处于损耗状态吋,较强的动机可以有效补偿自我损耗效应。这提示,动机对自我损耗具有调节作用,如奖赏激励和增加任务结果的重要性[44]。M.MURAVEN等[3]也提出,即使自我损耗资源在完成损耗任务时有所减少,但也仅是部分损耗,潜在的一些额外资源仍被保留,动机可以起到调动额外资源的作用,这也提示,自我损耗效应可以通过增加动机水平得到补偿。而焦虑情绪除了有消极作用之外,也有明显的动机作用[45]。O.J.ROBINSON等[46]研究指出,提高状态焦虑与获得更好的注意控制表现存在正相关;另一项研究[47]发现,状态焦虑提高了持续注意反应任务(sustained attention to response task)中NOGO反应的准确性;C.GRILLON等[48]的重复研究也获得了相同的结果。这提示,状态焦虑有提高唤醒水平、提高动机的作用。上述研究中,状态焦虑是通过恐惧威胁诱发的,如O.J.ROBINSON等[27]使用电极贴片给予参与者9次每次18~25 s的电击刺激,与本研究诱发方法相似。在本研究中,状态焦虑也对任务表现起到了类似的积极作用,通过提高参与者的唤醒水平,提高动机,进而对自我损耗产生补偿作用(见图8)。在预试验中,没有焦虑情境的设置,不同程度的自我损耗体现出了损耗程度越大,任务表现越差的趋势;而在试验一中,由于状态焦虑的存在,其动机作用可能对自我损耗产生了补偿,故在低状态焦虑情境下,不同程度的自我损耗对任务表现有类似预试验的趋势,但在高状态焦虑下,因状态焦虑的补偿作用,这种趋势消失了。

图8 状态焦虑、自我损耗和持续注意关系Figure8 The Relationship Between State Anxiety,Ego Depletion,and Sustained Attention

前人研究之所以能发现高状态焦虑下自我损耗效应更大,可能是因为状态焦虑的诱发效果较好。C.ENGLERT等[22,49]在诱发状态焦虑时使用的方法是控制物理高度,即参与者在攀岩墙的不同高度完成投掷飞镖任务,较为成功地诱发出高状态焦虑,而本研究诱发焦虑的方法较为单一(电击惩罚、限制错误和规定最低成绩)。这提示,在未来研究中,如若要观察状态焦虑的不利影响,需要注意诱发较高程度的状态焦虑,较低程度的状态焦虑可能反而会对自我损耗有补偿作用。

此外,状态焦虑和自我损耗未必是适合放在一起进行研究的变量,因为状态焦虑的动机作用可能补偿自我损耗,即状态焦虑可能会影响自我损耗的效果,2个自变量不是相互独立的。

5 结论与建议

(1)本研究探讨了不同程度自我损耗对焦虑影响持续注意的调节作用,发现自我损耗程度能够调节状态焦虑对持续注意控制的影响:处于较低水平自我损耗状态时,状态焦虑对持续注意控制没有影响;处于较高水平自我损耗状态时,高状态焦虑会促进持续注意控制表现。但此调节作用仅存在于反映持续注意的认知型任务中,而在反映持续注意的运动型任务中未见这一调节作用。

(2)不论在持续注意认知任务中,还是在持续注意运动任务中,实验室诱发的高状态焦虑对任务表现都有促进作用,有利于保持任务中的注意稳定。

(3)自我损耗对持续注意的影响存在剂量效应;自我损耗会造成持续注意任务中出现注意涣散且更难抑制冲动反应,但这一剂量效应仅存在于持续注意认知任务上,而在持续注意运动任务中未见。

本研究提示,无论是状态焦虑和自我损耗,它们都有一体两面。适当水平的状态焦虑能促使个体将注意力稳定在表现上;而适当程度的自我损耗能使个体更为敏感地知觉焦虑的动机作用,这有利于更为全面地理解焦虑和自我损耗的作用,并对运动员更合理地看待紧张和疲劳提供依据。

[1]BAUMEISTER R F,BRATSLAVSKY E,MURAVEN M,et al.Ego de⁃pletion:Is the active self a limited resource?[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,74(5):1252-1265.

[2]BAUMEISTER R F,VOHS K D,TICE D M.The strength model of self-control[J].Current Directions in Psychological Science,2007,16(6):351-355.

[3]MURAVEN M,BAUMEISTER R F.Self-Regulation and Depletion of Limited Resources:Does Self-Control Resemble a Muscle?[J].Psycho⁃logical Bulletin,2000,126(2):247.

[4]张力为,张连成.自我损耗的控制:竞技运动领域的研究与应用[J].体育科学,2013,33(6):3-13.

[5]HAGGER M S,WOOD C,STIFF C,et al.Ego depletion and the strength model of self-control:A meta-analysis[J].Psychological Bulle⁃tin,2010,136(4):495-525.

[6]XU X,DEMOS K E,LEAHEY T M,et al.Failure to Replicate Deple⁃tion of Self-Control[J].Plos One,2014,9(10):e109950.

[7]TUK M A,ZHANG K,SWELDENS S.The Propagation of Self-Con⁃trol:Self-Control in One Domain Simultaneously Improves Self-Con⁃trol in Other Domains[J].Journal of Experimental Psychology General,2015,144(3):639-654.

[8]HAGGER M S,CHATZISARANTIS N L.A multilab preregistered repli⁃cation of the ego-depletion effect[J].Perspectives on Psychological Sci⁃ence ,2016,11(4):546.

[9]BAUMEISTER R F,VOHS K D.Misguided effort with elusive implica⁃tions[J].Perspectives on Psychological Science,2016,11(4):574-575.

[10]HAGGER M S,CHATZISARANTIS N L.Commentary:Misguided ef⁃fort with elusive implications,and sifting signal from noise with repli⁃cation science[J].Frontiers in Psychology,2016,7(136):621.

[11]BERTRAMS A,BAUMEISTER R F,ENGLERT C,et al.Ego deple⁃tion in color priming research:self-control strength moderates the det⁃rimental effect of red on cognitive test performance[J].Personality&Social Psychology Bulletin,2015,41(3):311-322.

[12]BERTRAMS A,ENGLERT C,BERTRAMS A.Test Anxiety,Self-Control,and Knowledge Retrieval in Secondary School Students[J].Zeitschrift Für Entwicklungspsychologie Und Pädagogische Psycholo⁃gie,2014,46(4):1-16.

[13]ENGLERT C,BERTRAMS A.The Effect of Ego Depletion on Sprint Start Reaction Time[J].Journal of Sport&Exercise Psychology,2014,36(5):506-515.

[14]ENGLERT C,BERTRAMS A,FURLEY P,et al.Is ego depletion as⁃sociated with increased distractibility?Results from a basketball free throw task[J].Psychology of Sport&Exercise,2015,18:26-31.

[15]ENGLERT C,BERTRAMS A,HAGGER M S,et al.Integrating atten⁃tional control theory and the strength model of self-control[J].Frontiers in Psychology,2015,6(824):1-6.

[16]KNUDSEN E I.Fundamental components of attention[J].Annual Re⁃view of Neuroscience,2007,30(30):57-78.

[17]MELBY-LERVÅG,MONICA,HULME,et al.Is Working Memory Training Effective?A Meta-Analytic Review[J].Developmental Psy⁃chology,2013,49(2):270-291.

[18]Z S,TS R,RW E.Is working memory training effective?[J].Psycholog⁃ical Bulletin,2012,138(4):628.

[19]于斌,乐国安,刘惠军.工作记忆能力与自我调控[J].心理科学进展,2014,22(5):772-781.

[20]罗霄骁.压力下工作记忆容量对注意控制的影响[D].北京:北京体育大学,2016.

[21]谭树华,郭永玉.大学生自我控制量表的修订[J].中国临床心理学杂志,2008,16(5):468-470.

[22]ENGLERT C,ZWEMMER K,BERTRAMS A,et al.Ego Depletion and Attention Regulation Under Pressure:Is a Temporary Loss of Self-Control Strength Indeed Related to Impaired Attention Regulation?[J].Journal of Sport&Exercise Psychology,2015,37(2):127-137.

[23]黄丽,杨廷忠,季忠民.正性负性情绪量表的中国人群适用性研究[J].中国心理卫生杂志,2003(1):54-56.

[24]袁冬华.自我损耗效应及其克服:积极情绪的作用[D].上海:东北师范大学,2009.

[25]MURAVEN M,SHMUELI D,BURKLEY E.Conserving self-control strength[J].Journal of Personality&Social Psychology,2006,91(3):524-537.

[26]WHITE J L,MOFFITT T E,CASPI A,et al.Measuring impulsivity and examining its relationship to delinquency[J].Journal of Abnormal Psychology,1994,103(2):192-205.

[27]孙拥军.自我控制损耗对运动员操作表现的影响[D].北京:北京体育大学,2008.

[28]张连成.控制内容及控制方式对运动员自控损耗的影响[D].北京:北京体育大学,2011.

[29]MURAVEN M,TICE D M,BAUMEISTER R F.Self-Control as Limit⁃ed Resource:Regulatory Depletion Patterns[J].Journal of Personality&Social Psychology,1998,74(3):774-789.

[30]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999.

[31]郑晓华,李延知.状态-特质焦虑问卷[J].中国心理卫生杂志,1997,11(4):219-220.

[32]李文利,钱铭怡.状态特质焦虑量表中国大学生常模修订[J].北京大学学报:自然科学版,1995,31(1):108-112.

[33]郑晓华,舒良,张艾琳,等.状态-特质焦虑问题在长春的测试报告[J].中国心理卫生杂志,1993,7(2):60-62.

[34]KRANE V.The Mental Readiness Form as a measure of competitive state anxiety[J].Sport Psychologist,1994,8(2):189-202.

[35]孙国晓,张力为.竞赛特质焦虑干扰抑制功能:对注意控制理论的检验[J].心理科学,2015,38(2):400-407.

[36]WILSON M R,VINE S J,WOOD G.The influence of anxiety on visu⁃al attentional control in basketball free throw shooting[J].Journal of Sport&Exercise Psychology,2009,31(2):152-168.

[37]WILSON M R,WOOD G,VINE S J.Anxiety,attentional control,and performance impairment in penalty kicks[J].Journal of Sport&Ex⁃ercise Psychology,2009,31(6):761-775.

[38]WOOD G,WILSON M R.A moving goalkeeper distracts penalty tak⁃ers and impairs shooting accuracy[J].Journal of Sports Sciences,2010,28(9):937-946.

[39]LEE N,CHATZISARANTIS N,HAGGER M S.Adequacy of the se⁃quential-task paradigm in evoking ego-depletion and how to improve detection of ego-depleting phenomena[J].Frontiers in Psychology,2015,7(823):136

[40]ENGLERT C,BERTRAMS A.Anxiety,Ego Depletion,and Sports Performance[J].Journal of Sport&Exercise Psychology,2012,34(5):580-599.

[41]ENGLERT C,BERTRAMS A.Too Exhausted for Operation?Anxi⁃ety,Depleted Self-control Strength,and Perceptual–motor Perfor⁃mance[J].Self&Identity,2013,12(6):650-662.

[42]MARANGES H M,SCHMEICHEL B J,BAUMEISTER R F.Compar⁃ing cognitive load and self-regulatory depletion:Effects on emotions and cognitions[J].Learning&Instruction,2016(12):1-11.

[43]MURAVEN M,SLESSAREVA E.Mechanisms of self-control failure:motivation and limited resources[J].Personality&Social Psychology Bulletin,2003,29(7):894-906.

[44]STEWART C C,WRIGHT R A,HUI S K,et al.Outcome expectancy as a moderator of mental fatigue influence on cardiovascular response[J].Psychophysiology,2009,46(6):1141-1149.

[45]张力为,毛志雄.运动心理学[M].北京:高等教育出版社,2007.

[46]ROBINSON O J,VYTAL K,CORNWELL B R,et al.The impact of anxiety upon cognition:perspectives from human threat of shock stud⁃ies[J].Frontiers in Human Neuroscience,2013,7(4):203.

[47]ROBINSON O J,MARISSA K,CHRISTIAN G.The impact of in⁃duced anxiety on response inhibition[J].Frontiers in Human Neurosci⁃ence,2013,7(1):69.

[48]GRILLON C,ROBINSON O J,MATHUR A,et al.Effect of attention control on sustained attention during induced anxiety[J].Cognition&Emotion,2016,30(4):700.

[49]NIBBELING N,OUDEJANS R R D,DAANEN H A M.Effects of anx⁃iety,a cognitive secondary task,and expertise on gaze behavior and performance in a far aiming task[J].Psychology of Sport&Exercise,2012,13(4):427-435.

Effect of State Anxiety on Sustained Attentional Control:The Moderating Effect of the Degree of Ego depletion

LI Chi,ZHANG Liwei

(Sport Psychology Section,Sport Science College,Beijing Sport University,Beijing 100084,China)

The present study consisted of one pilot experiment and two formal experiments to investigate the moderating effect of the degree of ego depletion(high,moderate,low,and none)on the effect of state anxiety on continuous attentional cognitive task and motor task.Pilot experiment examined the effects of the degree of ego depletion on self-control.Sequential-task paradigm was utilized,and the degree of ego depletion was manipulated by the duration of ego de⁃pletion task.The results showed that longer duration of depletion task led to worse performance of subsequent self-control task in general.Experiment 1 exam⁃ined the moderating effect of ego depletion on the effect of state anxiety on continuous attentional task(visual-CCPT).Participants conducted ego depletion task with different duration,respectively.Then they conducted the visual-CCPT task under low and high state anxiety.Results showed that state anxiety fa⁃vored the performance of visual-CCPT task and there was moderating effect of ego depletion(the benefit of state anxiety was larger in the condition of medium and high ego depletion compared with low and none ego depletion.Experiment 2 examined the moderating effect of ego depletion on the effect of state anxiety on motor task.Results showed that the benefit of state anxiety on performance is significant,which was consistent with Experiment 1.Moreover,there was no moderating effect of ego depletion,which implied that the sensitivity of darting task is lower than cognitive task.These findings indicated that state anxiety in⁃duced in lab will favor attentional performance of continuous attentional task or motor task and the benefit of state anxiety on continuous attentional control is larger under medium and high ego depletion compared with low and none ego depletion.

ego depletion;attentional control;continuous attention;state anxiety

G 804.8

A

1005-0000(2017)02-123-11

10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2017.02.006

2017-01-20;

2017-03-21;录用日期:2017-03-22

国家社会科学基金项目(项目编号:15BTY082)

李 驰(1990-),女,辽宁沈阳人,在读硕士研究生,研究方向为自我控制;通信作者:张力为(1956-),男,四川成都人,教授,博士,研究方向为自我控制、心理疲劳。E-mail:liweizhang@hotmail.com。

北京体育大学运动人体科学学院运动心理教研室,北京100084。