清明寒食正当时

——清明节溯源

2017-10-24弋戈

■文/弋戈

清明寒食正当时

——清明节溯源

■文/弋戈

清明节的来历

清明节是中国极为重要的一个传统节日,蕴藏着极为厚重的感恩和忠孝文化,是中华历史文明传承的一个重要标志。2006年5月,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2008年,清明节被增设为国家法定节假日。

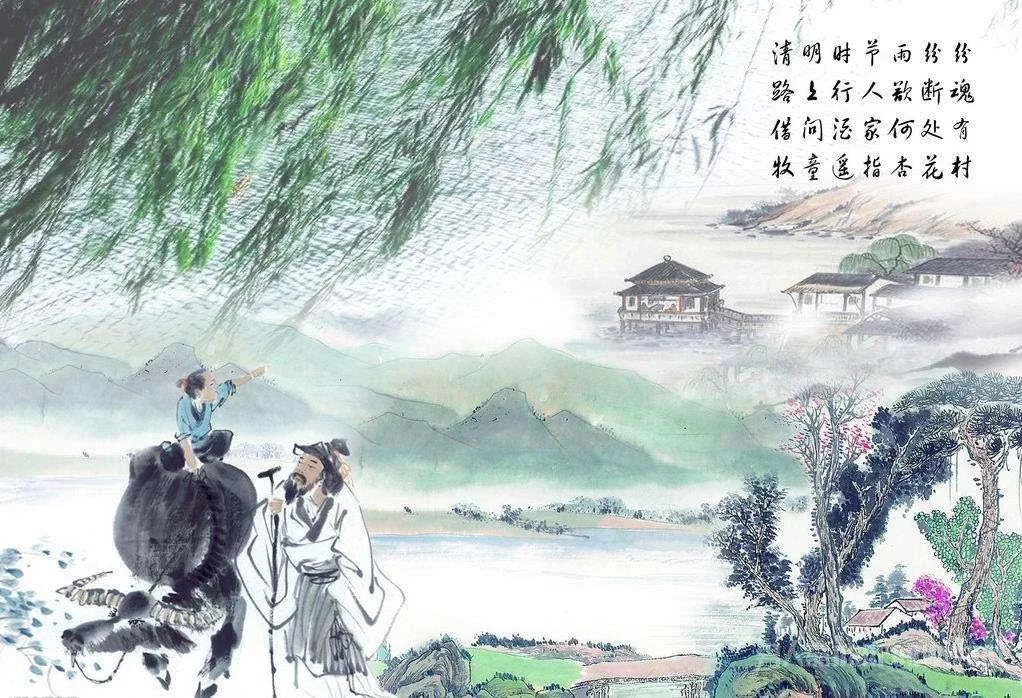

清明节又称踏青节、三月节、祭祖节、扫墓节、插柳节等。“清明”本为节气名,后来引入寒食禁火及祭祖扫墓的习俗才形成清明节。民俗专家介绍说,我国传统清明节大约始于周朝,已有2500多年的历史。那么,清明节究竟是如何诞生起源、变迁发展、传承沿袭至今的呢?

古代,在清明节令之前还有一个节令为“寒食节”, 有史家考证认为,寒食节的源头,应为远古时期人类对火的崇拜。古人认为火有神灵,要祀火。《周礼》中即明确记载当时有“司炬”之官。仲春季节气候干燥,保存的火种容易引起火灾,而且春雷也易引起山火。各家所祀之火,每年要止熄一次,即是“禁火”。然后重新钻燧取出新火,作为新一年生产与生活的起点,谓之“改火”。在禁火与改火期间,人们必须准备足够的熟食以冷食度日。相沿成俗,便形成了后来的“禁火节”与“寒食节”。但关于“寒食节”传世最广的是子推“割股奉君,绵山焚身”的故事。相传春秋战国时代,晋国发生内乱,晋献公的妃子骊姬为了让自己的儿子奚齐继位,设计谋害太子申生,申生被逼自杀。申生的弟弟重耳,为了避难踏上流亡之路。在流亡期间,晋国贤臣介子推(姓介名推,又称介之推,之为虚词,子为敬称)不畏艰难困苦,一直跟随重耳过着东躲西藏的流亡生活。流亡途中,重耳一行在山间迷路,重耳饿得头昏眼花,全身无力。介子推“割股奉君”(史界考证颇有争议),偷偷从自己腿上割下一块肉,用火烤熟了给重耳吃。后来,重耳回国做了君主,就是著名的春秋五霸之一晋文公。

晋文公执政后,大封群臣,兴奋之余偏偏忘了介子推,介子推遂携母隐居。晋文公醒悟之后,差人去请介子推上朝受赏封官。可是,差人去了几趟,介子推不来。晋文公又亲自上门去请。当晋文公来到介子推家时,只见大门紧闭。介子推不愿见他,已经背着老母躲进了绵山(今山西介休县东南,介休一名的来历即是为纪念介子推而更名)。晋文公便令御林军进山搜索,还是没有找到。于是,有人出了个主意说,放火烧山,三面点火,留下一方,逼迫介子推避火出山。晋文公乃下令举火烧山,孰料大火烧了三天三夜,大火熄灭后,终究不见介子推出来。上山一看,介子推母子俩抱着一棵烧焦的大柳树已经死了。晋文公望着介子推的尸体哭拜一阵。安葬遗体时,发现介子推脊梁堵着柳树树洞,洞里有片衣襟,上面题了一首血诗:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。”

晋文公把介子推和他的母亲分别安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推,晋文公下令把绵山改为“介山”,在山上建立祠堂,并把放火烧山的这一天定为“寒食节”,晓谕全国,每年这天禁忌烟火,只吃寒食。

第二年,晋文公率领群臣,素服徒步登山祭奠,祭扫后,晋文公把这天定为清明节。此后,寒食、清明成了全国百姓的隆重节日。每逢寒食,人们即不生火做饭,只吃冷食。大致到了唐代,寒食节与清明节合而为一。

唐代诗人卢象赋诗《寒食》以纪念子推“绵山焚身”:“之推言避世,山火遂焚身。四海同寒食,千古为一人。深冤何用道,峻迹古无邻。魂魄山河气,风雷御宇神。光烟榆柳火,怨曲龙蛇新。可叹文公霸,平生负此臣。”■