弥勒大佛造型特征研究

2017-10-12龙忠

龙 忠

(西北师范大学美术学院,兰州 730070)

弥勒大佛造型特征研究

龙 忠

(西北师范大学美术学院,兰州 730070)

丝绸之路沿线遍布石窟,遗存下来的大佛主要沿丝绸之路和古代交通要道分布。在今天依然向人们展示着佛教文化的兴盛和东西方交流的历史面貌。而弥勒大佛造像是弥勒信仰和传播的重要部分,关乎政治、经济、佛教文化和佛教艺术的各个方面。通过探讨历代弥勒大佛的造型特征,找出修建大佛的时代背景和内在原因,以及保护大佛的措施。

丝绸之路;弥勒大佛;褒衣博带

Abstract:Along the Silk Road across the grotto, the Buddha remains down mainly along the Silk Road and the ancient roads. Till now it still shows people the prosperity of the Buddhist culture and the East and West exchange of the historical outlook. The image of the Maitreya Buddha is an important part of the belief and spread of the Maitreya, which relates to all aspects of politics, economy, Buddhist culture and Buddhist art. By exploring the modeling characteristics of the ancient Maitreya Buddha, we find out the background and inner causes of the construction of the Buddha, as well as the protection of the Buddha's measures.

Key words:silk road; maitreya buddha; ample gown and loose girdle

我国境内大佛塑造的对象既有释迦牟尼佛(武山拉梢寺摩崖大佛、云冈16窟主尊、潼南大佛、自贡荣县大佛等)、阿弥陀佛(彬县大佛、麦积山98窟西崖大佛等)、毗卢遮那佛(云冈20窟主尊)、卢舍那佛(龙门卢舍那大佛),又有观音、文殊、普贤等菩萨大像。但从早期一直到后世,被持续建造的仍是以弥勒大佛为主。弥勒大佛的开凿最早始于南北朝时期,北魏和平元年(560年)在平城(今大同)西郊五周山开始开凿“昙曜五窟”[1]。

从大佛高度来看,四川乐山大佛通高71 m[2],莫高窟第96窟北大佛通高34.5 m,炳灵寺石窟第171窟摩崖大佛(图1)通高27 m[3],莫高窟第130窟南大佛通高26 m,榆林石窟第6窟大佛通高24.7 m,以上为我国5大弥勒佛。此外还有甘谷大象山大佛、须弥山第5窟大佛、大伾山大佛、天龙山第9窟摩崖大佛、武威天梯山第13窟大佛、云冈石窟第13、17窟主尊等,均是开凿的弥勒大佛。

图1 炳灵寺171窟大佛(来源:作者自摄)

1 开凿弥勒大佛的原因

第一、南北朝至唐代是弥勒信仰的高峰期,弥勒净土思想盛行。第二、魏晋以来出现了许多弥勒净土信仰的高僧大德,如东晋的道安、法遇、昙戒、法显,唐代的玄奘、窥基等,都信奉弥勒净土,直接或间接的推动着弥勒信仰的传播。第三、政治上得到统治者的扶植。唐代武则天执政期间,大力扶植佛教。“武则天于永昌元年(689年)命法郎等伪作《大云经》,谓武后系弥勒下生”[3]。证圣元年(695年),武则天自比弥勒,加尊号为“慈氏越古金轮圣神皇帝”[4]。因此她借助于佛教、托弥勒下生和转轮圣王出现,企图使自己的权力神圣化、合法化。

2 佛经中记载的弥勒身高

多大的佛才能称之为大佛,现实中并没有特别规定。佛教经典中没有明确的弥勒真人身高,只有神格层面的尺度。《阿含经》是印度最早的佛教经典,其找不到一处有关弥勒具体身高的记载,东晋跋陀罗译的《佛说观佛三昧海经·念七佛品》曰:“弥勒世尊身长十六丈,如是诸佛各入普现色身三昧”[5]。鸠摩罗什译的《弥勒下生经》记载:弥勒“身长千尺,胸光三十丈”[6]。

各经典关于神格弥勒的身高没有一致的数字,唯一相同的一点就是形容其高达。随着弥勒经典的传播,高大庄严的弥勒尊神逐渐在现实世界得到体现,那就是巨大佛像的塑造。

3 我国现存弥勒大佛统计分析

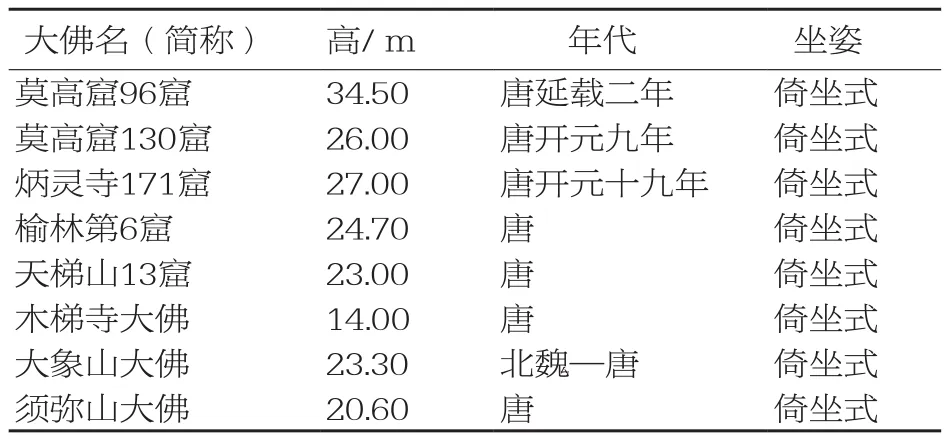

(1)弥勒大佛地点、高度、年代、坐姿对比分析。从南北朝至晚唐,最具代表性的弥勒大佛主要有17尊,其中甘肃7尊、宁夏1尊、山西3尊、河南1尊、四川3尊、浙江2尊,归纳如表1所示。

表1 我国现存弥勒大佛统计

续表1

从表1可看出,除南方5尊外,弥勒大佛的开凿主要集中在丝路沿线以及古代交通要道,沿敦煌—榆林—永靖、天水—固原—长安—洛阳等地分布,和丝路贸易路线一致。云冈石窟和天龙山石窟为北魏都城附近,北魏时期也是东西方交流的重要地点。

在开凿年代上,为了便于统计,个别大佛只统计了起始年份,个别大佛开凿无具体时间,只标注朝代。北魏3尊(大象山大佛持续至唐),南齐1尊,北齐1尊(大伾山大佛持续至唐),隋1尊(持续至初唐),唐代共14尊(包括3尊前朝未完成的),可见唐代开凿弥勒大佛的盛况。

从坐姿来看,除牛角寨大佛为胸像、云冈13、17窟主尊为交脚式坐姿、新昌大佛为跏趺坐外,其余12尊全部为倚坐式(善跏趺坐)。交脚式弥勒大佛仅出现北魏一代,北魏以后弥勒大佛全部为倚坐式坐姿出现,这种现象反映出南北朝之后弥勒经典的传播及弥勒下生信仰的盛行。

(2)弥勒大佛服饰对比分析。北魏太和改制前,北朝大佛主要为“半披式”佛衣[7],如云冈第19、20窟大佛;太和改制以后大佛出现了“褒衣博带式”佛衣,特征为双领襟下垂,胸前系带,大象山、大伾山、半月山大佛即为此种佛衣。唐代大佛造像佛衣出现两种形式,一种是“半披式”和“褒衣博带式”叠加样式。其特点为中衣“褒衣博带式”,双领下垂,腰间系带,外层大衣为“半披式”,右领襟敷搭于左肩或左前臂。柯岩大佛、须弥山第5窟大佛、榆林石窟第6窟大佛、木梯寺大佛、天龙山第9窟大佛、新昌大佛为此种样式佛衣。另一种是“褒衣博带演变式”。即双领下垂式袈裟,外层无大衣。如乐山大佛,莫高窟96、130窟主尊佛衣为此样式。

(3)弥勒大佛手印对比分析。四川资阳半月山大佛与乐山大佛坐姿完全相同都为倚坐双手扶膝,且两地相距较近,乐山大佛的建造(公元713年)受半月山大佛(公元643年)的影响很深。左手扶膝右手施说法印的大佛有2尊,分别为榆林石窟第6窟大佛和柯岩大佛。左手扶膝右手施无畏印的大佛有6尊,分别为莫高窟96、130窟大佛(莫高窟96窟主尊,左手手心向上置于膝上)、木梯寺、天龙山、大象山和云冈13窟大佛。从时间上看,此种大佛手印开创于北魏云冈石窟,盛行于初唐和中唐时期。

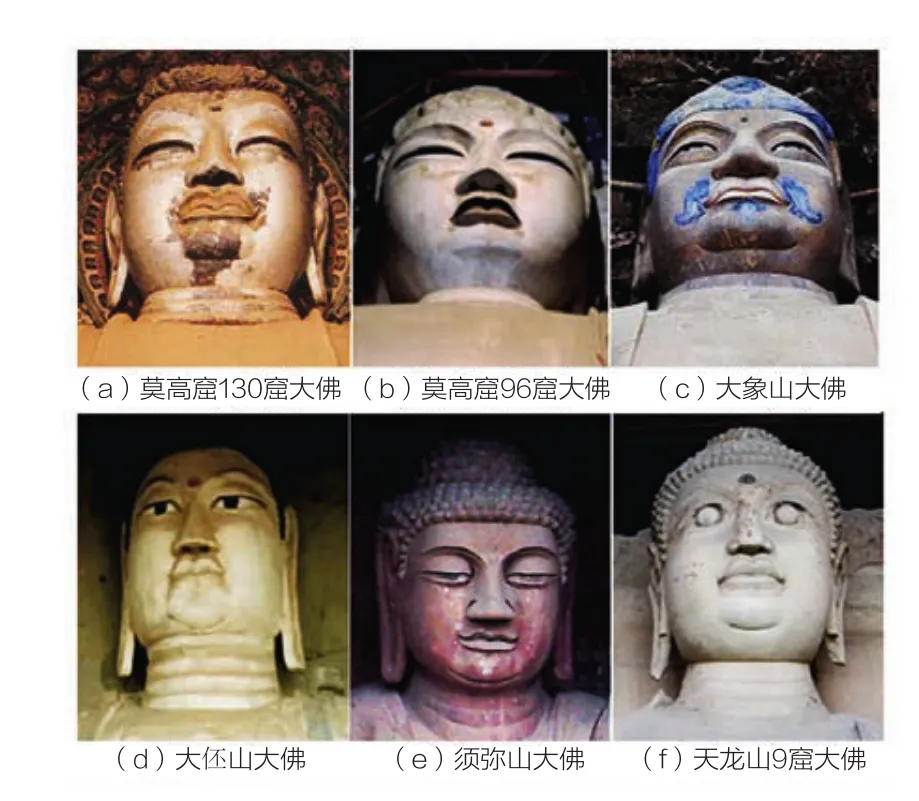

(4)大佛头部造型对比分析。北魏佛像塑造讲求“秀骨清像”,北齐和隋代是一个过渡时期,到唐代大佛整体造型样式为圆脸、平宽肩、高胸、颈部三道蚕纹,不再是北魏“秀骨清像”,而变得“丰韵圆融”。甘谷大佛和榆林石窟第6窟大佛嘴角两边画有两撇胡须,继承了古印度样式的佛像塑造传统(图2)。炳灵寺石窟171窟大佛、资阳半月山大佛面部扁平,五官几乎处在一个平面上,向两边转折处棱角明显,缺乏立体感(图3)。牛角寨大佛为乐山大佛的小稿,所以面部特征非常接近,薄嘴唇、浅下巴、脸呈圆筒形,这种相貌的佛像仅此两例。

图2 古印度样式的佛像塑造

图3 缺乏立体感的佛像塑造

4 弥勒大佛的保护

在上述16尊弥勒大佛中,炳灵寺石窟171窟大佛、须弥山大佛和乐山大佛是裸露在外的,佛身长期受降雨和山体的渗水侵蚀,遭受酸雨污染,导致风化加剧,佛体表面霉菌滋生、植物生长和出现剥离脱落的现象。另外有的大佛岩体出现裂隙,需要及时维修。在保护大佛原貌的前提下,提出以下4点建议:

第一,2013年修订的《文物保护法》规定:“对不可移动文物进行修缮、保养、迁移,必须遵守不改变文物原状的原则。”因此在大佛维修过程中,要遵循“不改变原状”、修旧如旧的原则。

第二,采用三维激光扫描技术采集大佛基础数据。用三维激光扫描技术对大佛进行全面的扫描,采集大佛全身高精度的数据,为大佛建立基础数据库。这些扫描数据绘制的图像远比人工绘制的精确,可以为大佛修复提供重要的数据资料。

第三,大佛岩体裂隙的治理。在保持原貌的前提下,首先对大佛的裂隙杂物进行清理,然后用螺纹钢打孔加固,在裂隙中注入环氧沙浆或者有机硅防水砂浆等。

第四,设置排水系统和防渗层。在大佛周围做好排水系统和防渗层,防止雨水对大佛的侵蚀,如乐山大佛、炳灵寺大佛都面临这样的问题。

5 结束语

我国自北魏和平年间起,共开凿了17尊弥勒大佛,且时间主要集中在唐早期至中期。大佛造像形态特征上相互影响,又由于地域文化的不同显示出各自的差异性,直到今天依然焕发着生命力。在保护大佛原貌的前提下,要对大佛岩体出现的裂隙和剥离层及时维修。

[1]高金玉.论昙曜五窟[J].江南大学学报,2006(4):123.

[2]杨烈.第三批全国重点文物保护单位中的古建筑、石窟寺及石刻综述[J].文物,1988(6):29.

[3]石劲松,王玲秀.炳灵寺第171龛唐代大佛史事钩沉[J].敦煌研究,2012(4):56.

[4]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,2006:77.

[5]高楠顺次郎,渡边海旭.大正藏,第十五册[M].日本:大正一切经刊行会,1925:646.

[6]高楠顺次郎,渡边海旭.大正藏,第十四册[M].日本:大正一切经刊行会,1925:426.

[7]费泳.“垂领式”佛衣的典型特征及其在北方佛像中的应用[J].敦煌学辑刊,2011(2):107.

Study on Shape Maitreya Buddha

LONG Zhong

(Northwest Normal University College of Fine Arts, Lanzhou 730070, China)

K879.3

A

龙忠(1986-),男,讲师,硕士,主要研究方向为佛教雕塑。E- mail:412595345@qq.com.