运用组合实验,优化课堂教学

2017-09-22李建东

李建东

摘要:组合实验是为了解决某个问题或知识,设计一组实验,衔接紧密,并融入认知规律。课堂教学中利用组合实验,可以突出科学核心概念,触发学生主体探究,教学的视线由过去的关注学习结果转向为关注其学习过程。

关键词:组合实验;课堂教学;教师;学生

中圖分类号:G632.0 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2017)07-0108

科学是一门以实验为基础的学科,我们课堂教学的重点应该是构建新知,启发思维,帮助解决问题。在日常教学中,我们使用最多的是单一实验,尽管我们都在试图提高每个实验的效益,但再怎么样也是“单兵作战,战力有限”。当然,我们有时不自觉地也运用“组合实验”,但往往不考虑实验间的衔接和关联,没有该有的聚合力,“战力”有限。

一、组合实验的概念和形式界定

组合实验就是为了解决某一问题或知识,设计一组实验,这些实验围绕一个目的,内容上相互补充,逐渐深化,并融入认知规律,前后衔接、互为验证、梯度提升、层层推进,打造实验“集团作战”的模式。组合实验解决某一问题的方式无论对于构建正确的科学概念或图像、普遍性的验证科学定律,还是培养学生科学的思维方法,都将收到比单一实验更好的效果,是一种提高课堂教学效益、增强实验教育功能的有效途径。

二、组合实验的价值和课堂运用

科学教材设置了众多的实验,我们可以用一定的方式有效整合一些实验,形成实验的组合拳,达到一次演示,实现多个实验串联展示。既帮助学生实现了有意义记忆,而且还可以利用实验过程,引导学生准确全面地观察实验现象,根据实验现象循序渐进地设计提问,启迪他们学会分析、综合、推理等,并训练学生掌握科学研究的方法。特别要提出的是,教师通过这些活动有意识地渗透了一些极其重要的学习策略,可以帮助学生提高学习能力,更好地实现学会学习。

1. 组合实验,突出科学核心概念,激发学生学习潜能

组合实验可以加强学生对未知问题的探究能力、推理能力及表达能力的培养,而且强化学生解决问题基本思路的训练,使学生能将科学问题分解,找出解答的关键。

【例1】在完成了电生磁和磁生电的教学后,教师可以让学生做如图装置实验,先闭合开关,(1)先将导体ab水平用力向右移动,导体cd也随之运动起来。(2)对调甲图中的磁极,将导体ab水平用力向右移动,观察导体cd的运动情况。(3)将导体ab水平用力向左移动,观察导体cd运动情况。(4)换用导体cd水平用力向左或右运动,观察导体ab是否运动,运动方向怎样?

通过这个实验,我们把电磁感应现象和磁场对电流的作用有机“组合”了起来,它们有区别,也有联系,放在一起实验研究分析,更能让学生理解原理,触发学生的探究意识,挖掘学生的学习潜能。这个组合实验我们既可以探究电磁感应现象,明确感应电流的方向和导体运动方向和磁场方向有关,也可研究磁场对通电导体的作用,理解通电导体在磁场中会受到里的作用,力的方向与电流方向和磁场方向有关。好处显而易见。

2. 组合实验,创设具体问题情境,提升学生的思维能力

在课堂上先通过组合实验提出了一系列问题,创造了一个个问题情境,学生就能积极思考,思维能力就得到了激发和训练。

【例2】如图组合实验是用来测定石灰石(主要成分为CaCO3)与稀盐酸反应来生成CO2的体积,实验时先连接好装置,再检查装置的气密性,然后装好药品,最后将10ml稀盐酸快速推入烧瓶中,观察注射器活塞的移动情况,怎样测得CO2的体积?怎么检查装置气密性?若稀盐酸是缓慢推入的,则可能造成怎样的后果?本实验测气体的优点是什么?

【例3】用硝酸银检验溶液中存在氯离子,为了排除CO32-的干扰,通过组合实验进行对比(取两支试管分别加入氯化钠和碳酸钠,分别滴加硝酸银,都出现白色沉淀,再分别滴加稀硝酸,放碳酸钠的试管沉淀消失,放氯化钠的试管沉淀不消失),通过不同现象的比较让学生分析背后的原因(开始为什么都会有白色沉淀?后来为什么一个沉淀消失一个不消失?)。

因为CO32-能和Ag+结合成不溶于水的白色沉淀Ag2CO3,而AgCl 也是不溶于的白色沉淀,所以碳酸根的存在会影响氯离子的检验。

2Ag﹢+CO32-= Ag2CO3↓

所以在检验氯离子时,加入硝酸银后还要加入稀硝酸,就是为了排除CO32-等离子造成的干扰。如果白色沉淀溶于稀硝酸,则待检溶液中无氯离子,如果白色沉淀不溶于稀硝酸,才能确定待检溶液中有Cl-。

Ag2CO3 +2HNO3 = 2AgNO3 +H2O +CO2↑

两个组合实验的实例,都创设了情景,提出了递进式的问题,在学生解决一个又一个的问题中学会剖析实验,追寻实验现象背后的原因,锻炼思维,提升能力。

3. 组合实验,形成讨论式课堂,促进学生积极参与。

组合实验的现象分析,往往引发讨论,有利于体现学生的主体性,形成了一种讨论探究式课堂。

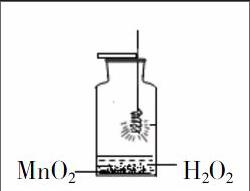

【例4】如图所示是铁丝在氧气中燃烧的改进实验,用适量双氧水和二氧化锰代替原实验中集气瓶里的水。用双氧水和二氧化锰代替原集气瓶里的水,除了使实验更简便外(不用再单独制取氧气),我们实验过程中还发现铁丝燃烧现象比单纯在储满氧气集气瓶实验更持久。我们可以通过引导让学生分析讨论为什么能更持久的原因。

【例5】在研究二氧化碳能否被氢氧化钠吸收时。可以进行图中的组合实验。先将注射器1中的溶液推入充有二氧化碳的瓶中,气球鼓起;向外拉注射器3,无明显现象;将注射器2中的溶液推入瓶中,溶液中有气泡产生,气球变瘪;再次(上接第108页)向外拉注射器3,澄清石灰水变浑浊。为什么要综合三次现象才能说明二氧化碳能与氢氧化钠发生反应呢?学生往往会兴趣浓浓地自发讨论研究,主体探究欲望满满。

4. 组合实验,整合零散知识,提高教师学科素养。

要将零散的知识联系起来,整合到组合实验中,这就对教师提出了许多方面的要求,教师不得不努力提高自身的教学水平。

【例6】如图组合实验是用来模拟现代医学使用的心肺机(替代心脏推动血液循环)。将线圈ab缠绕并固定在活塞一端,利用它通电时与固定磁铁之间的相互作用,带动电动泵中的活塞,抽送血液。实验时让学生先了解图中阀门S1只能向外自由开启,反向则封闭管路;阀门S2只能向内自由开启,反向则封闭管路。当电动泵工作时,水从阀门S2抽进,从阀门S1送出;当线圈中的电流从a流向b时,活塞处于送水状态。这个组合实验的设计,把电磁铁的知识,磁极间的相互作用规律,气压,血液循环等有机结合起来,教师必须衔接好各个方面,设计和实验过程很考验教师的科学素养。

组合实验,使教学的视线由过去的关注学习结果转向为关注其学习过程。实验作为“关注过程”的一种具体的手段,可以让学生更清楚知识的形成过程,促进学生对问题的思考,让学生的思维得到不断发展,学生学习的积极性和主动性得到提升,增加学生学习科学的兴趣,课堂更加充实多彩,也激发了教师不断提升自身科学素养的热情。

参考文献:

[1] 王耀村,胡柳蔚.初中科学课堂教学优化设计[M].杭州:浙江科学技术出版社,2009.

[2] 胡秀兰,罗俊琼.加强实验探究 培养学生创造性思维[J].中国多媒体教学学报,2009(6).

(作者单位:浙江省绍兴市上虞区春晖外国语学校 312000)endprint