他为故宫多打了一道光

2017-09-15丁雪

丁雪

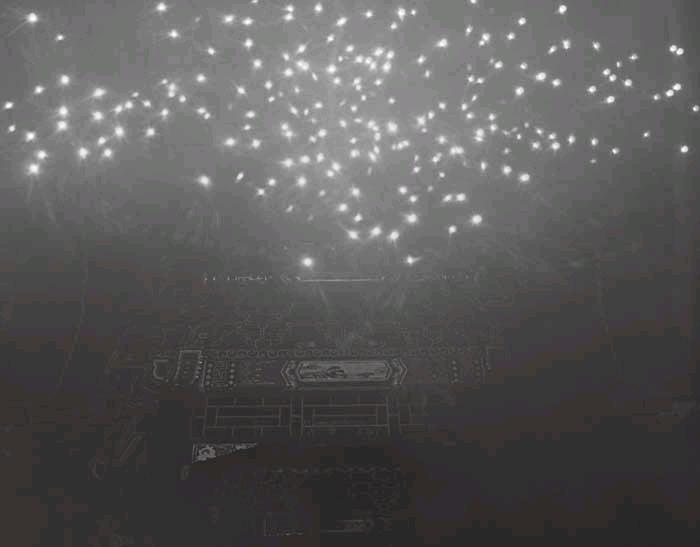

景山,望春亭。几根柱子撑起雕檐拱顶,周围黑漆漆的,建筑本身微弱的光被湮没在暗夜。星星一样的光团沿着台阶洒下来,延伸到苍茫的古树尽头。

摄影师林舒把镜头对准这些夜晚中的古建筑,按下快门。十多分钟的长曝光中,周围静悄悄的,只听得到蝉鸣声微弱地起伏,时间忽然被拉得很长,很长。

这是《圆光》系列照片中的一张。

几年前,林舒读到《明室》,结构主义文学理论家罗兰·巴尔特在里面提到的“照片本身是什么”的疑惑一直在他心里挥之不去。长久以来,摄影被当作复制现实的一种方式,人们关心照片里的人和风景,却常常忽略摄影作为中间媒介的存在。

它常常以假乱真、事无巨细地复制现实,让人们误以为世界就是它所呈现的样子。

而对于摄影本身,它究竟是什么?林舒希望通过照片探索这个问题的答案。

于是,有了“圆光”这组照片。

1

圆光术,一种传说中具有“显像”功能的民间法术,它利用平面反光物来寻求真相,一度在民国流行。借这个概念,林舒想传达“图像的真相可能并非我们所见的‘物象”。

在这组照片里,林舒在“复制的现实”——古建筑之外,附加了“图像的光”。这些光并非来自拍摄的空间,它只与图像或者底片相关。

暗房里,林舒把底片装进黑色的盒子,在上面扎上小孔,不断地调整位置,把光打进小孔,一点一点尝试“什么样的距离能打出什么样的光,什么样光的强度下能出现自己想要的效果”。

其实通过电脑合成也可以实现圆光的效果,但他觉得通过算法不会有那么多变化。“通过小孔不断调整角度来打光,这里面有一些变化是你不能控制的。那些不能控制的变化深深地吸引着我。”林舒对《博客天下》说。

“圆光”系列照片中星星一样的光团,都是他通过这种方式得到的。这是整个拍摄过程中最难的部分。在林舒看来,“相比于‘图像的现实,‘图像上的现实让自己更接近摄影”。

古建筑,这组照片中的另一个主体。拍摄这组照片时,林舒在北京的老城区居住,周围有很多公园,工作之余,他会拿着相机去各处转。

白天的天坛,神秘庄严肃穆。黄昏时的天坛,呈现给林舒不同的侧面,沿着神道,坐满了搭着帐篷打牌聊天的人,也有人直接躺在地上,眯着眼睛望着天空—这里或许是离“天”最近的地方。

夜晚的天坛撕下了自己浩瀚的面具,把最温柔、最具香火气息的一面,展露给接近它的人。

《圓光》的拍摄大都在晚上。“晚上整个环境比较干净,你看不到那些黑暗的地方,但建筑发的光可以突出出来。”

九梁十八柱七十二条脊,翘起的檐角层层叠叠,夜色勾勒出它们大致的轮廓,黄色琉璃和鎏金宝顶在暗夜中显得愈发虚幻,月光填满它的纹理—这是故宫的角楼。

在它周围,环绕着林舒用小孔调整出来的光点,它们像璀璨的星河,映衬着有着上百年历史的古建筑。

“现在的古建筑大多没有实用功能,在过去,它们或许是一个宫殿、一个皇宫、一个塔,承担着朝奏、祭祀、防卫等各种职能,但现在它们是旅游景点,像时代的他者,如海市蜃楼般,虚幻地存在于现代都市。”林舒说。

环绕的圆光增加了这种虚幻感。

在林舒眼里,白天的古建筑和夜晚的古建筑承担着不同的功能。当夕阳慢慢抽掉最后一丝余晖,游客一点点散去,周围拿着手机围着拍照的人越来越少,古建筑摘掉它白天的伪装,以最真实的面目出现在林舒的镜头前。时空感在这一刻被消弭,林舒认为这是“它们本真的样子”。

2

对“中国传统气质”的表达一直吸引着林舒。在此之前,因为供职于一家专门做城市规划和建筑的媒体,林舒拍摄了很多关于城市的照片。城市钢筋水泥的物象表达经常让他有一种窒息感,觉得“中国最美好的事物大多已离我们远去”。他想回归到最原始最传统的地方。

此后,他缩小了拍摄领域,逐渐从大众遁入小众。

“用相机试图展现逝去的美,而不去关注进行中的一切,看起来十分荒谬。但假如摄影是艺术,而不是工具,这个问题就不存在—‘外师造化,中得心源,在我对摄影的理解中,依然是真理。”他说。

山,作为对中国传统文化影响很大的一个物象,林舒想看看,“为什么会对山水画产生那么大的影响”,他想从中找到这个精神本体和中国山水画之间的关联。亘古不变的山的形态在林舒看来,是自己与过去的世界以及先人们沟通的对象。“山水不仅是一个景观,更是一个精神性的载体,是具有灵性和生命的。”

工作了一段时间后,林舒离开了城市。拍古建筑前,他曾花了两个月去峨嵋山、华山、黄山等富有传统文化底蕴的几座山。

在一组命名为《鸩》的山水画中,雾气氤氲,山朦朦胧胧地飘在黑白的画面上,林舒用相机勾勒出一个迷离的山的形象,画面中的山冷峻、孤独、桀骜不驯地矗立在天地之间。在迷雾中,能看清它的轮廓,却看不清它的表情。

拍摄是在山顶进行的。爬上去时,林舒体力有些透支,没太看取景框,就摁下了快门。等到慢慢恢复一些后,他用另外一台彩色相机又拍了一次,在那个镜头里,山呈现出一种严谨、端正的样子,“但它和我整个爬山的状态是不匹配的,反而没有第一次拍得好”。他认为前一次完成了“心灵跟相机的一种奇妙的连接”。

林舒大学时的专业是油画。毕业后,这个专业面临着严峻的就业形势,他不得不调整方向,转而去做摄影相关的工作,但对绘画的执念一直在心里隐隐生长。他甚至一直没有放弃把这二者结合在一起的努力,虽然也会经常因为没有特别好的融合方式而感到苦闷。

在一组以《霓》为主题的照片里,林舒直接用手工涂料在照片上上色,金黄的石头上,布满了迷幻而绚烂的色彩。用林舒的话说,就是“把自己内心的东西画到石头上”。

这种结合的尝试有时候表现得更直接—用绘画去临摹摄影。这占据了他最近摄影的重心。

在个人公众号里,他这样描述自己画这些摄影作品时的状态:“尽可能的放松与克制自己的绘画技巧,把所有的重点放在照片上,更深入地去了解一幅伟大作品的每一个细节。”

长期以来纠结于摄影和绘画关系的他,“一直处于想在二者之间分出胜负”的状态。只是这次,更像是一次摄影与绘画的和解。

脸上布满沧桑沟壑的老人,睫毛凌乱地扎在纸上的眼睛,对准少年额头的枪……通过马克笔和墨,林舒用粗线条勾勒出了这个光怪陆离又荒诞的世界。

某种程度上,这也是他探寻“摄影是什么”的一部分。相较于“圆光”的抽象,“临摹”则更具体,具体得就像他在暗房里透过小孔为一张张被选择的底片打光。

endprint

endprint