香港的“高度自治”与未来政制发展—基于比较法的视角

2017-09-15温学鹏

温 学 鹏

香港的“高度自治”与未来政制发展—基于比较法的视角

温 学 鹏*

香港特别行政区依据基本法规定实行高度自治,是保障香港原有资本主义制度稳定发展的独特设计。面对香港当前政制改革裹足不前的局面,有必要对基本法规定的“高度自治”与其他国家的自治类型进行比较研究。相较于一般自治类型,“高度自治”模式下中央管治地方的范围狭小,中央管治地方的方式和途径也比较单一,进而导致香港的“高度自治”制度有被滥用的危险。为应对这些挑战,香港未来政制的发展应在坚持基本法的基础上,探索中央对行政长官参选人的声明制度,构建管治联盟等基本法实施的具体制度。

一国两制;高度自治;地方自治;政改方案

前言

2017年是香港回归20周年。回顾香港20年的发展历程,毋容置疑,“一国两制”是一项伟大时代的非凡创造。在“一国两制”之下,香港保持了长期的繁荣稳定,本地生产总值由1997年的1.37万亿港元增长至2013年的2.12万亿港元,年均实质增长3.4%①《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书,载中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室网:http://www.locpg.hk/ jsdt/2014-06/10/c_1111067166.htm,最后访问时间:2017年6月15日。,2016年,更是达到了2.48万亿港元。如果与同样是资本主义制度和社会主义制度的区域融合的两德统一相对比,“一国两制”的成就更加显得难能可贵。两德统一的最初几年,东德经济急剧下滑,1991年国内生产总值下跌35%,1992年失业率高达45%。②[德]格琳德·辛恩、汉斯-维尔纳·辛恩:《冰冷的启动——从国民经济视角看德国统一》,晏扬译,上海三联书店2012年版,第34页。

高度自治是“一国两制”的有效保障,香港利用中央授予的高度自治权,维护和促进原有资本主义制度的发展。换言之,高度自治保障了“一国两制”的有效实施,保障了香港的繁荣稳定。然而,在取得巨大成就的同时必须看到,近年来香港本地的政治环境不断遭到破坏——政治改革方案频频遭否,更出现占领中环、旺角骚乱等违法事件,甚至有极端激进人士喊出“港独”口号,高度自治愈来愈有被滥用的危险。面对困境,应进一步深入研究“一国两制”和高度自治,把握其精神实质,完善基本法的实施机制以应对风险和挑战。

有鉴于此,本文将从比较法的视角来研究香港基本法之下的高度自治问题。具体来说,文章将首先从管治形式和管治内容两方面,厘清高度自治与一般自治类型的异同;其次,分析一般自治类型与高度自治差异其背后的制度逻辑;最后,笔者将提出香港政制发展和完善基本法实施的意见和建议。

一般来说,自治的类型有两种:一种是地方自治权是中央授予的,即单一制国家之下的地方分权制;另一种是地方自治权是地方所固有的,即联邦制下联邦政府与州的关系。由于对自治权属性的理解不同,二者在制度上也有不少差异:地方分权是行政分权而联邦制是政治分权,即单一制地方自治团体仅享有一定范围的行政管理权,联邦制中的州同时享有行政、立法、司法和制宪的权力;地方自治的范围受一般法律的保障,而联邦制的州自治范围受宪法保障。①王名扬:《法国行政法》,北京大学出版社2007年版,第36页。但这些区别随着社会发展而变得日渐模糊:地方自治团体也享有自治事务的立法权力,虽然这些事务被认为是广义上的行政事务;许多单一制国家也将自治的原则和规定纳入宪法中。鉴于地方分权与联邦制在效果上已经非常趋同,本文统称为一般自治类型。

任何自治制度,都包含两方面内容——中央管治与地方自治,二者相互影响:中央管治弱、地方自治就强,中央管治的范围大、地方自主管辖的范围就小,执其一端就能探知全貌。因此,本文选取中央管治的视角进行高度自治的比较分析。就比较对象而言,本文选取美国、德国、法国、日本等法治发达国家作为主要对象,兼以澳大利亚、奥地利和意大利等国的相关法律作为参照。

一、中央管治形式的比较

通过对已有理论的分析②熊文钊教授将中央对地方的管治分为六种形式:立法控制、行政控制、财政控制、人事控制、司法控制和政策控制。但立法、行政和财政及人事控制显然存在交叉,因为财政和人事管治,都既可通过立法的形式规定,也可以通过行政的方式规定。政策控制,是否可称为管治形式也有争议。参见熊文钊主编:《大国地方:中央与地方关系法治化研究》,中国政法大学出版社2012年版,第22-24页。,本文将中央对地方的管治分为六种形式:直接管治、间接管治、税收管治、财政补贴管治、人事管治和司法保障。这种分类较能全面地反映自治的程度,亦能防止比较点的交叉和疏漏。所谓“直接管治”,是指中央政府以立法或者行政手段管治地方的居民,并要求地方居民执行的管制形式;“间接管治”则是指在宪法和法律规定的范围内,中央政府直接颁布法律或者发布行政命令要求地方政府执行中央某项指令的管治形式。与前者的区别在于,地方政府作为独立主体享有对地方居民执行的权力。相比直接管治,间接管治的程度稍弱一些,因为执行的过程需要主体转换,作为执行主体的地方政府也享有一定的执行裁量权。

直接管治和间接管治都是以国家强制力为后盾。税收管治和财政补贴管治,则主要着重于物质利诱,通过对地方施予或者克扣利益来实现管治目标。人事管治是中央基于任命关系来使地方官员执行中央目标的一种方式。当今中央与地方关系一般都由法律明确规定,司法作为纠纷解决手段得以确保前述几种形式的有效实施,就具有了中央管治地方的意义。另外,从实证的角度来看,司法也在地方自治中发挥越来越重要的协调功能。③参见王理万:《行政诉讼与中央地方关系法治化》,载《法制与社会发展》2015年第1期;亦可参见郭殊:《中央与地方关系的司法调控研究》,北京师范大学出版社2010年版。

(一)一般自治类型的中央管治形式丰富多样

美国作为世界上第一个联邦制国家,以联邦制的形式妥善处理了大国的幅员辽阔与民众自由之间的矛盾。根据美国的宪法和相关判例,联邦政府对各州存在:(1)直接管治形式,如美国宪法第1条第8款规定,国会应有下列权力:管理合众国与外国的、各州之间的贸易;制定全国统一的破产法;铸造货币等。(2)税收管治形式,宪法第1条第8款规定了国会可以“规定和征收直接税、间接税”等;(3)财政补贴管治形式,美国联邦政府相关的“物质刺激”财政补贴手段已经被联邦最高法院判决合宪。①参见South Dakota v. Dole,459 U.S. 823.(1987),亦可参见张千帆:《宪法学导论:原理与应用》,法律出版社2008年版,第224页。(4)司法保障形式,虽然美国各州都有自己独立的司法系统,但美国宪法确立了联邦法律最高原则(宪法第6条第2款),联邦法院通过适用联邦法律实现中央的管治目标。(5)但联邦的法律和政策只能由联邦政府自己在各州设立的相关机构执行,不能通过法律和行政直接命令州政府完成某事。因此,联邦政府对州政府并没有间接的管治形式。(6)联邦政府也不存在对各州的人事管治形式。因为美国各州的州长是由本州居民选举产生的。如《加利福尼亚州宪法》第五章第2条规定“州长应每四年改选一次”,联邦政府不享有对州政府官员的任命权。

德国与美国同属于联邦制国家,在具体设计上却存在重大差异。一般美国被称为二元联邦制,而德国被称为复合联邦制。②童建挺:《德国联邦制的演变:1949-2009》,中央编译出版社2010年版,第153页。德国基本法详细规定了联邦与各州的立法范围③《德国基本法》第70-74条,参见孙谦、韩大元主编:《世界各国宪法(欧洲卷)》,中国检察出版社2012年版,第185、186页。,主要分为三类:联邦专有、联邦和州共有以及各州专有。其中,在联邦专有立法的范围内,各州只有在联邦法律明确授予时,才有立法权;在共有领域,只有在联邦不行使立法权时,各州才有立法权,由此可见德国联邦政府对各州居民可以直接管治。与美国不同,德国基本法允许联邦制定法律要求各州执行,联邦政府对各州的执法状况,也可以进行广泛的监督。④《德意志联邦共和国基本法》第83、84条,参见孙谦、韩大元主编:《世界各国宪法(欧洲卷)》,中国检察出版社2012年版,第188页;另可参见张千帆:《宪法学导论:原理与应用》,法律出版社2008年版,第226页。因此,联邦政府也具有对州的间接管治形式。此外,根据基本法第104a条所规定的“财政均衡”政策及基本法第十章其他的财政规定,联邦政府亦有在地方直接征税的权力,并负有“保障财政强州与弱州之间的合理均衡”的义务。所以,德国联邦政府也具有税收管治和财政补贴管治的形式。与美国相同,德国的司法系统也是统一的,因而存在着司法保障。不过,德国联邦政府并不享有对各州的人事管治形式,因为基本法第28条规定,各邦、县市及乡镇人民应各有其经由普遍、直接、自由、平等及秘密选举而产生之代表机关。

法国是欧洲大陆一向以中央集权著称的法治发达国家,从1982年以来也逐渐开始推进地方分权。2003年通过修宪,法国将自己界定为是一个分权型国家。⑤《法国宪法》第2条,参见孙谦、韩大元主编:《世界各国宪法(欧洲卷)》,中国检察出版社2012年版,第267页。根据法国宪法的规定,议会有广泛的立法权来管治全国。例如宪法第34条规定,“(国会的)法律确定关于下列各项的规则:重罪与轻罪之确定及其所适用之刑罚,刑事诉讼程序,大赦,新的审判制度之创设及司法官之地位;各种性质之赋税的税种、税率及征收方式,货币发行制度。”由此可见,法国中央政府对地方有直接管治形式和税收管治形式。其次,法国中央政府亦可以对地方进行财政补贴。根据财政法案的规定,法国中央政府对地方的财政补贴分为公务运作总赠款(DGF)、装备总赠款(DGE)和地方分权总赠款(DGD)。⑥[法]让·里韦罗、让·瓦利纳:《法国行政法》,鲁仁译,商务印书馆2008年版,第121、152页。再次,根据宪法第72条,法国的地方自治确立了辅助原则和禁止监护原则⑦《法国宪法》第72条第2款、第5款,参见孙谦、韩大元主编:《世界各国宪法(欧洲卷)》,中国检察出版社2012年版,第277页。,即禁止中央政府监护(命令)地方自治团体,地方政府有公共事务的优先处理权,只有存在更普遍的利益时,才由更高一级政府实施。所以,法国中央政府对地方的间接管治逐渐减弱。最后,作为单一制国家,法国有中央对地方的司法保障的管治形式,但法国各自治团体(市镇、省和大区)的议会以及议会决议的执行者—市镇长和议会议长都是由选举产生的⑧参见[法]让·里韦罗、让·瓦利纳:《法国行政法》,鲁仁译,商务印书馆2008年版,第135-198页。,所以法国中央政府也不存在对地方的人事管治形式。

日本20世纪90年代推进地方自治改革后,在中央与地方的事务划分上分为国家直接执行的事务、法定委托地方的事务和地方自治事务,废除了机关委任事务。⑨黄锦堂:《地方制度法论》,元照出版有限公司2011年版,第216页。可见,日本中央政府对地方存在着直接管治形式。其次,地方自治改革后中央政府仅能基于法定情况将国家本来承担的事务交给地方自治团体,这表明日本中央政府仍享有对地方的间接管治形式,但范围缩小了。再次,日本出台《地方税法》和《地方交付税法》等多部法律规定了中央和地方的税种划分以及中央政府向地方交付的税收。此外,根据《地方财政法》,中央政府对地方的财政补贴可以分为三类:国库负担金、国库补助金和国库委托金。①参见日本《地方财政法》第10条,第10条之一和之二两条规定了40项须由中央政府支出的国库负担金,第10条之三规定了9项须由中央支出的国库补助金,第10条之四则规定了8项须由中央支出的国库委托金。可见,日本中央政府对地方自治团体存在着税收管治和财政补贴管治。但是,日本作为单一制国家,地方分权仅是行政分权,地方没有司法权,所以存在中央对地方司法保障的管治形式。日本宪法第93条明确规定,“地方公共团体的长官、议会议员以及法律规定的其他官吏,由该地方公共团体的居民直接选举之。”因此,日本中央政府也不存在对自治地方的人事控制权。

澳大利亚宪法第51条规定了38项联邦议会的立法权力,其中就包括对州的直接管治形式和税收管治形式。②澳大利亚宪法第51条规定,联邦议会享有以下立法权:“与其他国家以及州际的贸易和商业活动;税收;……州银行业以外的银行业;通货、铸币和法定货币”等。参见孙谦、韩大元主编:《世界各国宪法(美洲大洋洲卷)》,中国检察出版社2012年版,第978页。宪法96条规定,议会有权向各州提供财政援助,所以联邦政府也享有对州的财政补贴管治;宪法第71条规定了联邦最高法院对全国事务的最高管辖权,所以联邦政府也享有对州的司法保障管治形式。但澳大利亚的联邦制度,与美国比较接近,联邦并没有对州的间接管治权。澳大利亚各州的议会和州长都是选举产生的,所以联邦对州也没有人事管治权。③如澳大利亚的维多利亚州宪法第7G条规定了州长选举的问题,参见维多利亚州政府网站:http://www.legislation.vic.gov.au/,最后访问时间:2017年6月15日。

奥地利跟德国比较相像,根据奥地利宪法的规定,联邦政府享有对各州的直接管治(宪法第10条)、间接管治(宪法第11条)、税收管治(宪法第13条第1款)、财政补贴管治(宪法第13条第2款)和司法保障的形式(宪法第92条第1款最高法院的规定、第131条第1款行政法院的规定、第138A条宪法法院规定),但不享有人事管治形式(宪法第95条第1款和第101条第1款)。

意大利是欧盟中与法国比肩的法治发达的单一制国家。意大利宪法中也规定了详细的地方自治的条款。宪法第5条首先确认了地方自治的原则,后在第五章“区、省、市镇”中做了具体规定。其中,宪法第117条划分了国家立法权和地方立法权的范围,规定了货币、税收、民刑事法律、环境保护等专属国家立法权。可见,意大利中央政府也享有对地方的直接管治和税收管治形式。根据宪法第119条的平准基金的规定,中央政府也享有对地方的财政补贴形式;根据宪法第四章司法机关和第六章宪法法院的规定,意大利也存在着中央对地方的司法保障的管治形式。但宪法第118条如法国一样确立了辅助原则,所以意大利中央也不享有对地方的间接管治形式,其第122条则确立了各区议会和政府主席的选举原则,所以意大利中央政府也没有对地方的人事管治形式。

(二)香港高度自治的管治形式有限但独具特色

根据香港基本法的规定,中央管治香港的形式远没有一般自治类型丰富。

第一,中央政府对香港仅有直接管治而没有间接管治的形式。香港基本法第13条和第14条规定,“中央人民政府负责管理与香港特别行政区有关的外交事务”,“中央人民政府负责管理香港特别行政区的防务”。除此之外,中央政府虽然有权向行政长官发出指令,但仔细分析《香港特别行政区基本法》第48条第8款,(行政长官)执行中央人民政府就本法规定的有关事务发出的指令。此处的“指令”之前有一个限定“本法规定的有关事务”。通盘考虑基本法的规定,此处的“有关事务”应该是指根据基本法中央政府有权直接管理的事务,进一步而言,也就是国防和外交事务。④从学者们对中央对港事务的总结来看,也印证了这一观点。学者们并没有单独讨论中央对特首发出指令的问题。参见许崇德主编:《港澳基本法教程》,中国人民大学出版社1994年版,第三章第二节关于“中央控制的有关特别行政区的事务”的介绍;陈弘毅:《香港特别行政区的法治轨迹》,中国民主法制出版社2010年版,第23-24页。因此,向行政长官发出指令,仅是中央直接管治香港权力的延伸,而并不是间接管治形式。间接管治的核心是,扩大中央管治地方的事务范围,但尊重地方的自行执行权。在基本法第48条之下,国防外交事务本来就属于中央管治范围,并不能体现间接管治的实质。

第二,中央政府没有税收管治的形式。税收是任何政府有效运转的前提,也是政府实施管治的重要手段。但根据香港基本法第106条的规定,“香港特别行政区保持财政独立。香港特别行政区的财政收入全部用于自身需要,不上缴中央人民政府。中央人民政府不在香港特别行政区征税。”中央政府不在香港征税,也就缺少了通过税率调节等形式管治香港的途径。

第三,中央政府缺少通过财政补贴管治香港的形式。当然,基本法并没有禁止中央向香港特别行政区进行财政补贴。但既然中央政府不在香港征税,那就失去了中央对香港财政补贴的逻辑前提。而且,就实际情况而言,香港是一个富裕的国际大都市,财政补贴的方式也很难起到的效果。

第四,根据基本法的规定,香港法院拥有司法终审权,仅在国防、外交等国家行为上无管辖权。这一方面使有关自治权的纠纷,不能像联邦制和地方分权制那样由国家最高法院进行司法解决;另一方面也不能使最高法院通过相关案件的审理,对基本法做更符合国家整体利益的阐释。因此,在高度自治中,中央政府还比一般自治类型缺少司法保障的管治形式。

第五,与一般自治类型相比,高度自治中的中央政府享有对香港特区行政长官及主要官员的任命权,这是一般自治类型中所没有的人事管治形式。根据香港基本法第45条、第48条第5款,中央政府对香港特别行政区行政长官、各司司长、副司长,各局局长,廉政专员,审计署署长,警务处处长,入境事务处处长,海关关长具有任命权。

(三)高度自治与主要国家管治形式比较简表

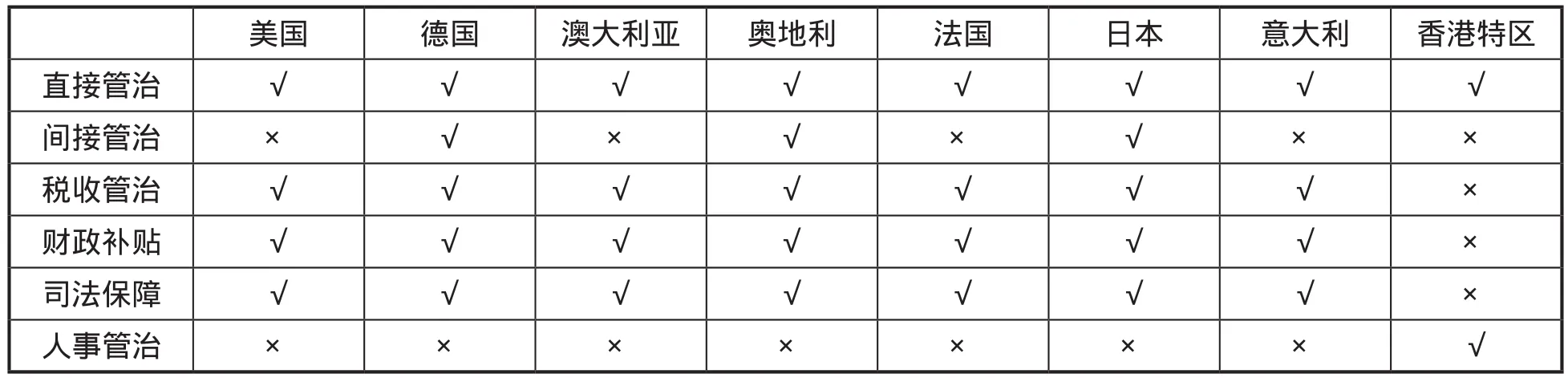

至此,对前述一般自治类型与香港高度自治模式管治形式的异同可列出比较简表如下:

美国 德国 澳大利亚 奥地利 法国 日本 意大利 香港特区直接管治 √ √ √ √ √ √ √ √间接管治 × √ × √ × √ × ×税收管治 √ √ √ √ √ √ √ ×财政补贴 √ √ √ √ √ √ √ ×司法保障 √ √ √ √ √ √ √ ×人事管治 × × × × × × × √

对比可见,无论是地方分权制还是联邦制,其他国家在中央管治的形式上都比基本法体制之下的“高度自治”要丰富。但是,在基本法所建立的“高度自治”体制中,中央对香港主要官员有任命权,这是其他自治类型所不拥有的。

二、中央管治内容的比较

如果说管治形式是中央管治地方的“工具”,则管治内容则表现了中央使用这一工具的频率和程度。从内容上比较香港高度自治与一般自治类型会进一步发现,在高度自治之下中央对香港的管治范围远小于一般自治类型,管治的程度也不及一般自治类型。

(一)一般自治类型的中央管治范围广泛、程度深

一般认为,美国州权主义盛行,联邦管治的范围狭小,但仔细分析美国的宪法规定和实际运作,联邦管治的范围其实十分广泛。根据美国宪法第1条第8款的规定,国会拥有在联邦范围内制定法律、发行货币、宣战、管治与外国及州际商业贸易、邮政等权力;总统则有在全国统帅武装力量、负责外交、特赦等权力(宪法第2条第2款)。此外,美国宪法中还有一个“弹性条款”(宪法第1条第8款),授权国会制定“为行使上述各项权力和由宪法授予合众国政府或其他任何部门或官员的一切其他权力所必要与适当的法律。”美国的联邦制经过两百余年的发展,“州际贸易条款”和“弹性条款”不断扩张,已经从“最初的商业贸易扩展到金融、工业、农业、交通运输、劳资关系、民权、健康福利及环境保护等各个领域,达到无所不能的程度”①张定河:《美国联邦制的基本原则及其历史演变》,载《文史哲》1998年第1期;另可参见Robert L. Stern.“Commerce Clause”,Encyclopedia of the American Constitution,ed. Leonard W. Levy& Kenneth L. Karst,New York. Macmillan Library Reference USA,2000,p453-460.,以至于有美国学者评论说,自美国“新政”以来,“州际贸易”条款已经没有特别的含义了。②Thomas R. Dye. Lee Seifert Greene. George S. Parthemos. Governing the American Democracy. St. Martin’s Press,1980. p.118.

相较于美国,德国联邦政府直接管治的事务范围更为广泛。德国基本法第73条列举了多达12项的专属立法权③《德国基本法》第73条,联邦关于下列事项有专属立法权:(一)外交及国防,包括平民保护;(二)联邦国籍;(三)迁徙自由、护照、移民及引渡;(四)通货、货币及铸币、度量衡及时间与历法之规定;(五)关税与通商区域之划一、通商与航海协议、货物之自由流通及国外贸易之支付,包括关税保护与边界保护;(六)航空运输;(七)完全或大部分属联邦所有财产之铁路(联邦铁路)之运输,联邦铁路之铺设、保养或经营,以及使用联邦铁路费用之征收;(八)邮政及电讯;(九)联邦与联邦政府直辖公法团体服务人员之法律地位;(十)工业财产权、版权及发行权;(十一)联邦与各邦下列事项之合作:1.刑事警察事项;2.保护自由民主之基本秩序、联邦或一邦之持续与安全;3.防止在联邦境内使用暴力或准备使用暴力而危及德意志联邦共和国外在意义之行为;以及联邦刑事警察机关之设置及国防犯罪之扑灭;(十二)联邦所使用之统计。参见孙谦、韩大元主编:《世界各国宪法(欧洲卷)》,中国检察出版社2012年版,第186页。,第74条还列举了20多项的共同立法权。具体考察德国基本法第73、74条的规定,除了外交和国防外,联邦政府的专属立法事务至少还包括一部分的公共交通、邮政通讯、部分的工业经济以及刑事警察等等。如果加上共同立法的事项,则联邦政府的立法权更加涵盖食品安全、经济秩序、科学研究、环境保护甚至人工受精、器官立法等领域。

法国在2003年改革后,地方自治有了长足的发展,但宪法并没有明确列举中央管治或地方自主管辖的事项,仅确立了辅助原则和禁止监护原则,强调“永远将集体行动中的每一项任务置于尽可能低的政府级别上”的理念。④上官莉娜:《法国地方自治的宪法原则》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2012年第9期。但宪法第73条仍从反向规定地方自治团体不得就“国籍、公民权利、公共自由的保障、个人身份及行为能力、司法组织、刑法、刑事诉讼程序、外交政策、国防、公共安全和秩序、货币、信贷和汇兑、选举法”等进行自治立法⑤2008年修改的《法国宪法》第73条,参见孙谦、韩大元主编:《地方制度:各国宪法的规定》,中国检察出版社2013年版,第220页。,而这些不能自行立法的事项,显然都属于中央政府直接管治的范围。

日本地方分权与法国类似,也没有列举中央管治或地方自主管辖的事项,而是采用了概括式授权。日本宪法第92条规定,地方自治的事务由法律规定。这样概括规定的方式,正如有学者所言“从表面上看,……权限较大,而实际很小”,“由于规定过于抽象致使地方自治机关对公共事务常常感到无法处理”。⑥李景鹏主编:《政治管理学概论》,高等教育出版社1991年版,第268-269页。日本学者也认为,“法律的规定被判断为全国统一性规范的事例很多,条例的制定(即地方议会的自治)并非那么自由。”⑦[日]中西又三:《日本的地方自治》,载[日]中西又三、华夏主编:《21世纪日本法的展望》,中国政法大学出版社2012年版,第208页。因此,由于概括授权的抽象性和模糊性,日本中央管治地方的范围比前述国家更为广泛。

另外,正如苏力教授所言,“税收、财政、金融体制在现代国家中央与地方的关系中占据了重要地位,因为税收的征集和分配是从根本上影响中央与地方关系的第二种基本方法”⑧朱苏力:《当代中国的中央与地方分权——重读毛泽东论〈论十大关系〉第五节》,载《中国社会科学》2004年第2期。。除了直接和间接管治的范围问题外,一般自治类型中财政管治形式的影响程度更是巨大,地方的财政收入很大一部分依赖中央政府的补贴。

美国联邦政府大规模地对州进行财政援助开始于罗斯福新政时期。“在30年代的萧条过程中,联邦基金首次真正大规模用来向各州拨款,许多涉及社会福利、卫生、失业、农业以及其他救济的新政措施,通过联邦对州的财政援助计划得以贯彻。”①[美]伯纳德·施瓦茨:《美国法律史》,王军等译,法律出版社2011年版,第145页。1990年,联邦政府给州和地方的补助金为1338亿美元。②张定河:《美国联邦制的基本原则及其历史演变》,载《文史哲》1998年第1期。2015年,这一数额已经涨到2129.1亿美元,同年美国联邦财政总收入仅为13765.8亿美元,州和地方政府财政收入为9277亿美元。联邦政府给州和地方政府的补助金占州和地方政府财政收入的23%,占联邦财政收入的15.5%。③参见美国商务部经济分析局对2015年美国财政收入和支出的统计:https://www.bea.gov/,最后访问时间:2017年6月15日。如此巨大的数额、如此高的比例,充分显示了财政补贴手段在美国联邦政府管治各州上的重要作用。

德国的税收和财政补贴的法治化程度较高,德国基本法第十章专门规定联邦政府与各州的财政与税收问题,其中第104a条确立了财政均衡原则,这为联邦平衡富裕州与贫穷州的财政收支提供了宪法基础,更成为联邦政府实现全国公共服务大致均衡的政策目标的重要手段。两德统一后,在联邦政府的主导下西德各州花费了超过1万亿马克帮助东德重建。④张千帆:《国家主权与地方自治——中央与地方关系法治化》,中国民主法制出版社2012年版,第215页。如此巨大的财政补贴手段,连德国学者自己也评价道:“财政补助的权限,为联邦对各州施加影响力提供了巨大的可能性……其代价则是各州虽然有限的、但却是大范围地放弃了其独立性与自主性”。⑤参见[德]康拉德·黑塞:《联邦德国宪法纲要》,李辉译,商务印书馆2007年版,第204-205页。

通过财政补贴对地方进行管治,在单一制国家下的地方分权中更为明显。日本在地方自治改革前,中央与地方的税收比例是2/3和1/3,中央政府将财政收入的50%补贴给地方。⑥熊文钊主编:《大国地方:中央与地方关系法治化研究》,中国政法大学出版社2012年版,第104-105页。地方自治改革后,日本通过各种方式推进地方自治团体的财政自主权,但2016年中央政府对地方自治团体的财政补贴仍占地方自治团体总收入的34.7%,占日本中央政府总支出的30.7%。⑦2016年,日本中央政府总支出为96.722万亿日元,其中给地方的财政补贴为29.787万亿日元,地方自治团体总收入为85.759万亿日元,参见日本总务省2016年年鉴,网址:http://www.stat.go.jp/data/nenkan/index1.htm,最后访问时间:2017年6月15日。法国的情况更是如此,法国的地方政府虽然有一定的征税权,但中央税收占全部征税总收入的85%。⑧参见靳东升主编:《依法治税——中央与地方税权关系研究》,经济科学出版社2005年版,第12-14页。如此高比例的税收收入,保证了法国中央政府游刃有余地通过财政手段达到管治地方的目标。

(二)香港高度自治体制下中央管治的范围小、程度弱

一般自治类型的中央政府对地方至少在四个方面具有管治权:一是国防外交;二是一定的公共交通设施;三是部分的经贸事务;四是部分的刑事和警察。地方对中央的财政补贴依赖严重,进一步保证了中央对地方的影响力。这与香港的高度自治形成鲜明对比。

首先,基本法仅规定了中央对香港特区的外交和防务有专属权力,除此之外,涉及到全国性的公共交通设施、经济贸易和刑事警察等,都是以双方协商合作的形式进行的。在公共交通设施方面,如广深港高铁项目香港段由特区政府自行建造,但与内地相关的对接,却是通过协商方式进行的。其中“一地两检”问题迟迟不能解决⑨参见闻昱行:《落实“一地两检”莫再纠缠不清》,载大公网:http://news.takungpao.com/paper/q/2017/0609/3459107.html,最后访问时间:2017年6月15日。,反映出高度自治下中央缺失全国性公共设施管辖权的弊端。为了促进内地与香港更紧密的经济联系,中央政府与香港特区政府签署了《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(简称CEPA)的协议。在刑事方面,中央政府也没有一般自治类型中享有的部分刑事和警察权,只能根据基本法第95条,“通过协商依法进行司法方面的联系和相互提供协助”。吊诡的是,到目前为止虽有学者不断呼吁,但香港和内地的刑事司法互助协议仍未签订。①参见赵秉志:《关于祖国大陆与香港建立刑事司法互助关系的研讨》,载《现代法学》2000年第2期;《香港亟待与内地签订刑事司法协助协议》,载《人民日报》2016年7月16日第11版。

其次,中央缺乏加强管治香港力度的方式和手段。根据基本法的规定,中央不在香港特别行政区征税,就缺乏了财政管治这一形式,更不用提影响程度的问题。况且,基本法允许香港拥有自己独立的货币体系,货币也是一个十分巨大的中央管治地方的权力。中央银行可以通过货币的发行、调整贴现利率等多种形式实现通货的膨胀或紧缩,从而对地方经济进行调控。

再次,中央的人事管治手段也非常虚弱。中央政府虽然享有对行政长官和主要官员的实质任命权,但中央政府的任命不是任意的。基本法第45条规定,行政长官人选必须首先“在当地通过选举或协商产生”,然后交由中央任命。中央政府不任命香港居民协商或选举产生的行政长官人选需要承担极大的政治代价。

最后,有人可能会认为,除了国防外交权外,中央还享有在基本法附件三中列入全国性法律的权力、特别行政区法律备案审查权、基本法解释权和修改权等权力,这些权力可以扩大和增强中央对香港的管治。然而,这些权力诚然属于中央,但中央对香港直接管治的范围仍没有超出国防外交的界限。在基本法附件三中列入全国性法律的权力和特别行政区法律备案审查权,这两种权力与前文讨论的中央政府向行政长官发出指令权相似,都有一个限制性的前提,即本法规定的中央事务②香港基本法第17条第3款规定:“全国人民代表大会常务委员会在征询其所属的香港特别行政区基本法委员会后,如认为香港特别行政区立法机关制定的任何法律不符合本法关于中央管理的事务及中央和香港特别行政区的关系的条款,可将有关法律发回,但不作修改。经全国人民代表大会常务委员会发回的法律立即失效。该法律的失效,除香港特别行政区的法律另有规定外,无溯及力”;第18条第3款规定:“全国人民代表大会常务委员会在征询其所属的香港特别行政区基本法委员会和香港特别行政区政府的意见后,可对列于本法附件三的法律作出增减,任何列入附件三的法律,限于有关国防、外交和其他按本法规定不属于香港特别行政区自治范围的法律”;第48条规定,香港特别行政区行政长官行使下列职权:(八)执行中央人民政府就本法规定的有关事务发出的指令。,也就是说,这三项权力都只有在涉及国防外交等不属于香港自治范围的事务时,中央才能行使。基本法的解释权虽然在20年的实践中发挥了重要作用,但所谓“解释”,仍然是离不开基本法条文的可能涵义,仍不能脱离基本法的精神实质。换言之,在解释基本法第158条“中央人民政府管理的事务或中央和香港特别行政区关系的条款”时,仍不能超越国防、外交的范围。至于基本法的修改其实属于高度自治保障层面的问题,与中央管治地方的事务范围处于不同的层面。此外,从维护港人信心和基本法修改不得与“基本法对香港既定的基本方针政策相抵触”的限制等因素考虑,通过修改基本法扩大中央管治范围也非易事。

综上所述,在基本法所建立的高度自治体制之下,中央管治香港的范围,特别是在公共设施、经济贸易、刑事和警察等方面均小于一般自治类型的实践;由于缺乏财政管治的手段,中央政府也不能像一般自治类型那样发挥财政的重大影响力。

三、香港高度自治体制的逻辑解析

香港基本法仅规定了国防外交等狭小的中央管治范围,而且也没有财政税收和司法保障等多种管治手段,但不能认为高度自治不重视前述一般自治类型中所反映出的普遍问题。根据基本法的条文以及香港回归20年的实践,本文认为对前述问题,香港基本法采取了独特的解决思路。简言之,高度自治通过对主要官员的任命(人事管治形式)和基本法设计的行政主导制实现对国防外交以外的国家公共利益的维护,以达到内政统一协调的目的;与此同时,高度自治也同样重视中央对地方的管治效果,但高度自治更加偏重协商形式,而非一般自治类型中的财政手段和司法手段。如果说一般自治类型追求的是“司法保障型的自治”类型,香港高度自治体制则可以称为是“协商型的自治”类型。

比如,根据基本法第17条和158条的规定,全国人大常委会行使法案发回权、基本法解释权时,都需要征询基本法委员会的意见;在司法协助的问题上,基本法第95条的规定也是希望通过协商达成香港特别行政区与全国其他地区的协议。在香港高度自治体制实践的过程中,协商精神体现得更为普遍,基本法的起草过程中就有港人的参与,采纳了许多港人意见。此外,像前文提到的CEPA、广深港高铁项目等,都是双方通过谈判、协商达成的。

与司法保障型自治相比,协商式的自治最大的优势在于,其更具弹性,可以授予地方更大的自治权。在司法保障式的自治中,中央与地方各自的权力范围固然清晰明确,但缺乏弹性,容易僵化。为了防止地方权力失控,即使是中央很少动用的权力,也需要在地方自治法或宪法中列明。例如,全国性的公共设施管辖权,其实通过各个地区合作也能实现公共设施的全国联网和发展。但为了防止某些时候个别地区的极端不合作,只能在自治法或宪法中将全国性公共设施管辖权划归于中央,只有这样才能在司法审判中获得支持。又如,无论是在单一制的地方自治还是在联邦制中,中央都有在地方的落地执法权,即中央有权将其政策通过统辖于自己的官僚机构付诸执行。但这显然会造成机构臃肿。如果中央不通过法律明确享有这一权力,出现地方自治团体不合作执行全国性政策的情况,中央政府将束手无策。

当然,协商式的自治也有其自身的弊端。它最大的问题在于,一旦互信的氛围遭到破坏,协商就会蜕变成各自依据既有的权力进行博弈,这就有相互对抗的危险。不幸的是,近几年来,随着香港部分激进人士滥用基本法所建立的“高度自治”制度,协商式自治模式正在遭受严峻的挑战。首先,从2003年“二十三条立法”开始,经过国民教育运动、“占领中环”直至“港独”政党成立,香港部分激进人士的对抗活动对协商达成中央管治目标的方式造成了极大破坏。中央管治香港的手段本来就不像一般自治类型那样丰富,香港部分激进人士对政治互信、协商的破坏,严重影响了中央管治与高度自治的协调。其次,依靠行政长官实现内政统一协调的模式受到威胁。从基本法规定上,中央对港的直接管治范围狭小,一般自治类型中所关切的全国性的公共设施、经济贸易事务、刑事和警察事务,在高度自治中全凭行政长官来实施。这就必然要求行政长官爱国爱港,取得中央的信任。但行政长官的普选改革中,部分激进人士却力争偏离基本法的所谓的“真普选”,妄图选出他们所支持的行政长官人选迫使中央任命。最后,行政主导的体制受到挑战。行政主导制度一方面是为实现香港有效管治而设计的,另一方面也是配合行政长官维护国家整体利益而形成的行政团队,但回归以后,行政主导制却处处掣肘,香港法院通过马维騉案的判决形成了对政府法案的违宪审查①KSAR v. Ma Wai Kwan & Others,[1997] HKLRD 761.另可参见陈弘毅:《香港特别行政区的法治轨迹》,中国民主法制出版社2010年版,第54-57页。,立法会议员又通过“拉布”等形式滥用制衡行政的权力。更加令人堪忧的是,如果立法会实行普选、功能组别改革,可能会进一步削弱立法会中支撑政府的力量。

四、香港未来政制发展的展望

面对上述挑战,虽然司法终审权并不在中央,但是中央依然可以在基本法的框架下通过其他法治手段来加以应对。而在这其中,最为关键的,就是要“深入推进香港特别行政区基本法的贯彻实施”,“完善与香港特别行政区基本法实施相关的制度和机制”。②张德江:《坚定“一国两制”伟大事业信心继续推进基本法全面贯彻落实》,在纪念中华人民共和国香港特别行政区基本法实施20周年座谈会上的讲话,载中国共产党新闻网:http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0528/c64094-29305595.html,最后访问时间:2017年6月15日。

(一)坚持基本法的规定,细化基本法实施制度

香港高度自治体制缺乏一般自治类型的中央管治地方的司法保障形式,也就缺少了司法运作给人们带来的法治明确性和安定性。这对普通法氛围浓厚的香港而言尤为重要。因此,面对困境,中央和特区政府更应该坚持基本法的规定,每一项措施都应以基本法为依据进行说明,以坚定港人对“一国两制”、高度自治的信心,打消他们的疑虑。

为此,一方面要坚定不移地坚持基本法的规定,依法治港;另一方面则要发展基本法,细化基本法实施制度以应对挑战。正如张德江委员长在“纪念中华人民共和国香港特别行政区基本法实施20周年座谈会”上所指出的那样,“这部充满生命力的法律,要随实践的发展释放其定向把关的规范作用”。香港政改的五部曲可以认为是坚持基本法,发展出的实施基本法的重要制度。一般理解,基本法仅规定了政改的三部曲,即特区政府向立法会提出政改议案并获得通过、行政长官同意该议案、行政长官将有关法案报全国人大常委会并由全国人大常委会批准或备案。但实践中全国人大常委经过解释,将基本法附件一“二〇〇七年以后各任行政长官的产生办法如需修改”中的“如需”一词发展为两个前置步骤,即“由香港特别行政区行政长官向全国人大常委会提出报告,提请全国人大常委会决定产生办法是否需要进行修改”和“全国人大常委会决定,是否可就产生办法进行修改”,遂成为五部曲。这两个前置的步骤,从文本上是符合基本法的,实质上对于保障中央在香港政制发展中的主导权也是必需的,现实中也逐渐被港人所接受。可以说,这是一个在实践中发展形成的基本法实施制度的成功范例。

(二)确保行政长官爱国爱港,建立选举声明制度

行政长官必须爱国爱港,这是基本法解决中央内政协调权独特思路的关键。基本法仅规定了中央狭小的直接管治香港的事权范围和有限的手段,目的是让行政长官凭借基本法赋予的宪制权力来维护中央在香港的国家整体利益。所以,行政长官爱国爱港,是高度自治实现的关键,也是高度自治的重要保障。现实中,一些激进人士追求所谓普选的“国际标准”,本质是为了选出他们中意的行政长官,打破中央管治与香港自治的平衡,破坏高度自治。

当下由于激进人士的破坏,中央与香港的政治互信受到影响。面对选举的不确定性,应当根据基本法进一步细化行政长官以及主要官员的任命制度。在今年的行政长官选举过程中,张德江委员长表态林郑月娥是中央唯一支持的行政长官参选人。①星岛环球网:http://news.stnn.cc/hongkong/2017/0207/397024.shtml,最后访问时间:2017年6月15日。这一实践可以逐渐发展出一种制度,即在以后的行政长官选举或普选中,应该探索一种中央政府对参选人资格的声明程序。这一程序不具有限制参选人参选的拘束力,但能够表达中央对行政长官参选人的态度。不过,更为合理的方式可以是,中央认可的参选人多于1名。既然中央政府对行政长官有实质任命权,中央政府就有权威表达对参选人的意见。这样做也可以尽量减少中央不任命港人选出的行政长官人选的不利后果。

(三)坚持行政主导,构建管治联盟

行政主导不仅是确保香港有效管治的重要体制,也是确保行政长官有效执行国家性政策的重要支撑。因此,坚持行政主导体制不仅涉及到香港自身的政制稳定问题,也涉及到中央管治与香港自治的协调问题。部分反对派人士之所以强调香港是三权分立体制,明显具有限制中央维护在港国家利益的意图,这是需要清醒认识的。目前,由于香港一些独特的内部因素,以及激进人士对高度自治的滥用,香港的行政主导一直受多方面制约,甚至出现管治不畅的现象,这就要求我们探索发展出符合基本法所确立的行政主导体制的实施制度。

面对香港管治不畅,前政策顾问组首席顾问刘兆佳先生曾提出管治联盟的建议。他认为,由于《香港基本法》所规定的政制设计未能对社会中的利益和权力进行有效的整合,需要有一种“宪政式制外的政治安排”来发挥这种功能。②转引自陈弘毅:《香港特别行政区政治体制中的行政与立法机关》,载《“一国两制”研究》2014年第1期。为此,刘兆佳一直倡导构建由香港社会的一些精英人士组成的“管治联盟”。③刘兆佳:《回归十五年以来香港特区管治及新政权建设》,商务印书馆2012年版,第174-191页。笔者认为,这种思路是可行的,但管治联盟不能仅应对香港社会本身的利益和权力进行有效整合,以解决行政与立法的衔接问题,还应关注中央管治与香港自治的协调,辅助行政长官实现国家内政的统一和协调。为此,中央政府应该在管治联盟构建中扮演主导角色,一方面促成香港精英人士形成共识,协调行政与立法;另一方面,在涉及国家和政治共同体整体利益之时,整合香港的爱国力量保障中央意志的实现。管治联盟属于一种非正式制度,不会涉及违反基本法的问题,但在这一过程中,中央要保持自制,对管治联盟的领导和干预要仅限于确保行政主导体制和保障在港国家整体利益。

五、结语

法律是生长的,它不是一成不变的。霍姆斯大法官在洛克纳诉纽约州案中那句著名的论断“宪法并未制订赫伯特·斯宾塞的《社会静力学》”,今天仍然振聋发聩。基本法也需要不断生长,它的意涵应该随着时代而发展变化。面对香港部分激进人士滥用高度自治权的情况,发展和细化符合基本法的具体实施制度是香港未来政制发展的重点,也是香港民主之路的基石。

但发展的思路应该以中央与地方关系的框架为参考,因而,高度自治与一般自治类型的比较研究就十分重要。在一般自治类型中,中央管治地方的范围非常广泛,这就表明各国都认为国家的整体利益不仅限于国防和外交,也需要国家内部的融合和协调;中央管治地方的手段非常丰富,这又说明各国都非常重视管治效果,都希望通过柔性手段和司法手段处理好“中央管治”与“地方自治”的关系。在中央与香港的政治互信和协商氛围受到激进人士破坏的情况下,基本法应该发展出各种具有操作性的制度和机制来应对。事实上,政改五部曲模式、行政长官参选人声明机制以及“管治联盟”都已在实践中逐步推进。需要强调的是,实施基本法的相关制度仍然要以基本法的规定和精神实质为依据,践行法治,注重推进双方的互信。

(责任编辑:程雪阳)

Hong Kong's “High Degree of Autonomy” and the Constitutional Development in the Future:A Comparative Perspective

Wen Xue-peng

High degree of autonomy is a unique design which guarantees the stable development of Hong Kong's capitalist system. However,given the difficult situation of Hong Kong's current political reform,high degree of autonomy is at risk of being misunderstanding. Therefore,a comparative study between Hong Kong's“high degree of autonomy”and the general type of autonomy is necessary. Compared to the general type of autonomy,central government has limited scope and approach of control on local government in a high degree of autonomy,which may lead to the abuse of high degree of autonomy by some radicals. In order to address these challenges,Hong Kong’s future political system development should explore the central declaration system in Chief Executive's election and build a coalition of governance on the basis of the Basic Law.

One country,two systems;High Degree of Autonomy;Local Autonomy;Hong Kong's Future Political System

D921

A

2095-7076(2017)03-0056-11

10.19563/j.cnki.sdfx.2017.03.006

*北京大学法学院2014级宪法学与行政法学博士研究生。衷心感谢评审老师的修改意见,文责自负。