微观视角下居民幸福感影响因素研究

2017-09-14王淑琴郑思宁

王淑琴, 郑思宁

(福建农林大学 公共管理学院,福建 福州 350002)

微观视角下居民幸福感影响因素研究

王淑琴, 郑思宁

(福建农林大学 公共管理学院,福建 福州 350002)

提高居民的幸福感是倡导以人为本的科学发展观的应有之义,在一定程度上也代表着时代的进步,同时也是实现社会安定和谐、经济繁荣发展的最终目标。本文基于2013年中国社会综合调查的数据,运用计量模型进行了实证检验分析,主要考察了五个方面的综合因素对居民幸福感的影响及影响程度。结果显示:五个核心变量均对居民幸福感有显著的影响,按其影响程度及大小的顺序排序为:健康因素、社会因素、经济水平、家庭因素和工作因素。其中,健康因素和社会因素对居民幸福感的影响程度最大。

CGSS2013;幸福感;影响因素

一、文献回顾

对于影响居民幸福感的因素有哪些的问题,国内外的学者以不同的视角进行较为全面深入的研究。笔者通过查阅相关文献发现,在对居民幸福感影响因素的研究主要集中在以下五个方面,但对居民幸福感的影响因素及影响大小,学者之间尚未达成一致共识。首先,在幸福感与收入水平关系的研究方面:有学者研究发现:低收入者的幸福感要显著低于中高收入者,但收入水平的增加并不能持续提高幸福感,即产生了“Easetiiln悖论”[1],这一结论得到了包含许多经济学领域研究者在内的国内外学者的支持[2-7]。其次,在幸福感与身心健康关系的研究方面。国外一些研究者发现居民幸福感和健康状况有着密切的相关关系,个体良好的健康状态可以对幸福感的提高产生显著的影响,但也有的研究者得出了相反的结论[8-10]。再次,在幸福感与家庭成员背景的关系的研究方面。Blanchflower & Oswald通过研究发现:和睦相处的婚姻状况和充满关爱的家庭关系会显著提高主观幸福感[11]。国内学者张明军等的研究结果也表明,居民幸福感与性别、教育程度、健康状况、职业稳定、家庭关系等因素显著相关[12]。在是否参加社会组织对幸福感的影响方面,Bjornskov通过研究得出:社会组织成员资格的数量与幸福感之间呈现显著的负向关系[13],而Helliwell却认为宗教信仰会有助于提高人们的生活满意度[14],而至于信何种宗教、信徒的多少等并不重要[15],并且在同一宗教内部,人们因信仰程度不同其主观幸福感也会表现出较大差异[16]。第四,在幸福感与社会环境的研究方面。居民幸福感会受到环境污染的影响而显著降低,并且学历越高的人越愿意支付钱来改善空气质量[17]。而在社会关系方面,邻里之间的相互信任、普遍信任以及对公共机构的信任等都对提高人们的幸福感有帮助[13,18-19]。最后,在幸福感与工作状况关系的研究上,有学者研究发现:失业会使个人主观幸福感下降15%,而失业者的幸福感要比成功就业的人的幸福感大概要低5%~15%[20-21],且失业者即便是在休闲放松时也通常会表现出不快乐[22],而学者谷舒米等通过研究发现“工作状况”对居民幸福感没有显著影响[23]。

总体来说,国外学者通过对幸福感的研究发现:政治制度、婚姻状况、失业情况、环境污染等因素会对居民的幸福感有重要影响,而国内学者关于居民幸福感的研究起步较晚且较多地关注了人口社会学因素以及心理学因素,且对居民幸福感影响因素及影响程度的研究还不够深入和细致,主要体现在:很多的研究仅仅单纯利用问卷中某个具体问题作为影响居民幸福感的因素,而较少考虑到各影响因素自身的复杂性及包含内容的综合性。鉴于此,本文基于以往的学者研究基础上,对影响幸福感的各因素进行综合考虑,并从居民日常自身所处的状况和环境等微观角度出发,重点探究和分析各个核心变量对居民幸福感影响的重要程度及存在差异的原因。

二、理论假说、数据来源与变量选取

(一)研究假说

经济基础决定上层建筑,与古语“仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱”在一定程度上均说明了财力与精神层面追求的关系。尽管有学者在研究此问题时发现了“Easetiiln悖论”[1],但是鉴于研究者的研究取样地较我国发达,其研究结论可能出不一致。基于我国是发展中国家的国情实际及相关研究成果,提出以下假设:①物质水平的提高可以显著提高居民幸福感。人是“社会人”,人际关系十分重要,与亲友的互动不仅可以使人身心愉悦,更能提高个人幸福感。而家更是爱的港湾,是心灵的栖息地和避风港。家庭和谐的氛围不仅能使人积极向上精神面貌,更是个体幸福的基本保障[24]。考虑到我国传统文化中男性“顶梁柱”地位[25],遂选取父亲的教育水平及政治面貌来衡量原生家庭的生活氛围。而在核心家庭中,夫妻关系是否和睦与幸福感的关系更为直接和密切[11,26],因此配偶工作性质、教育水平、是否全职等因素也会影响幸福感。基于上述分析,提出以下假设:②身心健康水平对幸福感的提升有显著影响。③家庭因素(家庭主要成员情况)对居民幸福感有显著影响。个体对所处的社会环境有安全和美的需要,舒适的生态环境,安全有序的社会秩序等是个体幸福感的重要来源[27]。一个民主、公平、法制健全的社会环境对提升居民幸福具有重要作用[28],正是因为对社会不公平的感知,影响了人们的归因认知,从而导致了国民幸福感的下降[29]。基于上述分析,提出以下假设:④社会环境对居民幸福感有显著影响,即:环保工作做的越好、社会越公平、社会可信赖程度越高,居民幸福感越强。

工作不仅可以提供持续生存的物质基础,更是推进建立个人和关系世界的联系的重要媒介[30-31]。同时,工作也是实现理想达到自我实现的方式[32]。相比机械的工作内容和固定的工作时间,宽松的工作环境、简化的工作流程、更能实现个人价值的工作对人们的积极情感产生正向影响,最终使得从事此类工作的居民的幸福感水平更高[33]。基于上述分析,提出以下假设: ⑤工作在非营利组织、担任管理任务、工作环境较为宽松的居民更幸福。

(二)数据来源

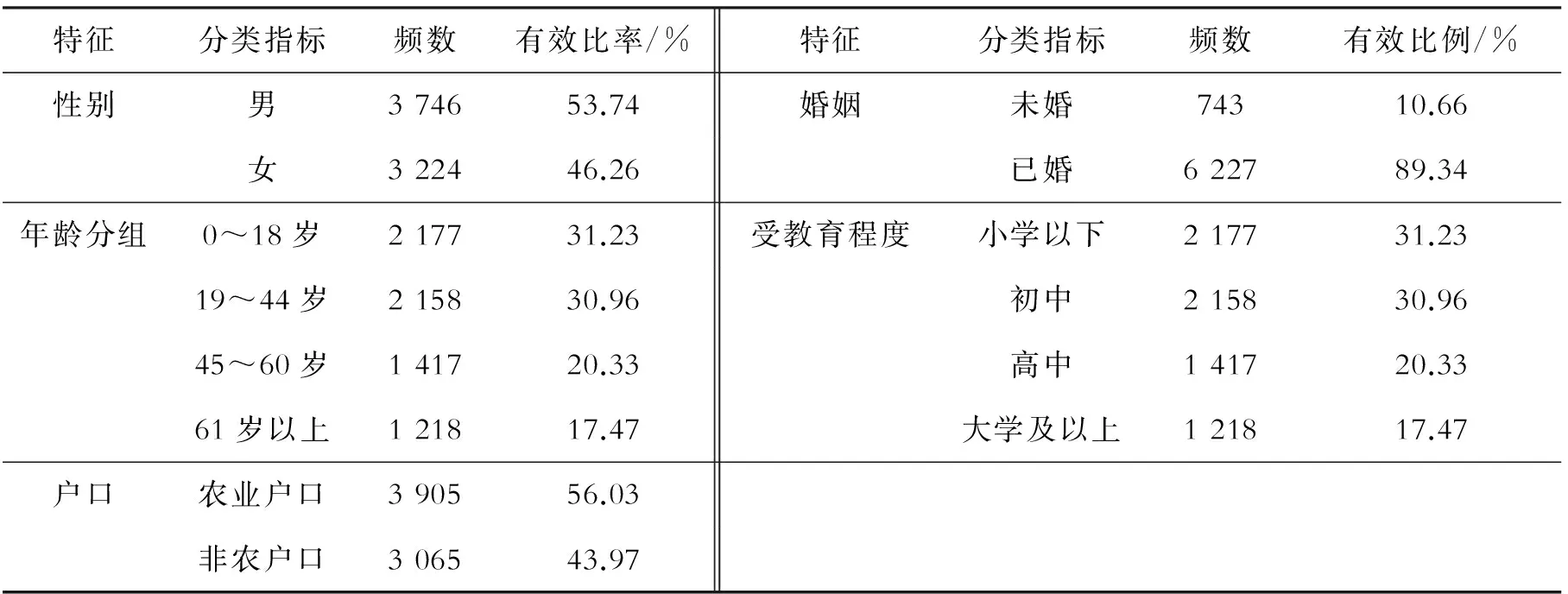

CGSS2013,即2013年中国综合社会调查,是由中国人民大学中国调查与数据中心负责实施,其调查区域涵盖了我国大部分省市地区,调查内容涉及社会生活、家庭情况与个人状况等各个方面的信息的,相对来说是比较科学权威和有具有代表性。考虑到上述优点,本文将2013年的中国综合社会调查数据应用于居民幸福感的研究。在本文中,主要选择农业户口和非农户口为样本,在对数据进行处理之后,剩余6 970个样本。样本特征分布状况如表1所示。

(三)变量选取

1.因变量

本文研究的居民幸福感是抽取了2013年CGSS调查问卷中的一个问题:“总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢? 您感觉您的生活是:(1)非常不幸福;(2)不幸福;(3)一般;(4)幸福;(5)非常幸福”。该问题在调查问卷中幸福感总共划分了五个等级,本文在借鉴以往学者研究的方法的基础之上,为弥补多层次序列的logistic回归还难以实现的困难,将幸福感总共分成两类,即将(1)和(2)选项内容,即“非常不幸福”和“不幸福合”并成不幸福,并对其赋值为0,将(3)(4)(5)选项内容,即“一般”“幸福”“非常幸福”合并为幸福,并对其赋值为1。

表1 样本特征分布状况

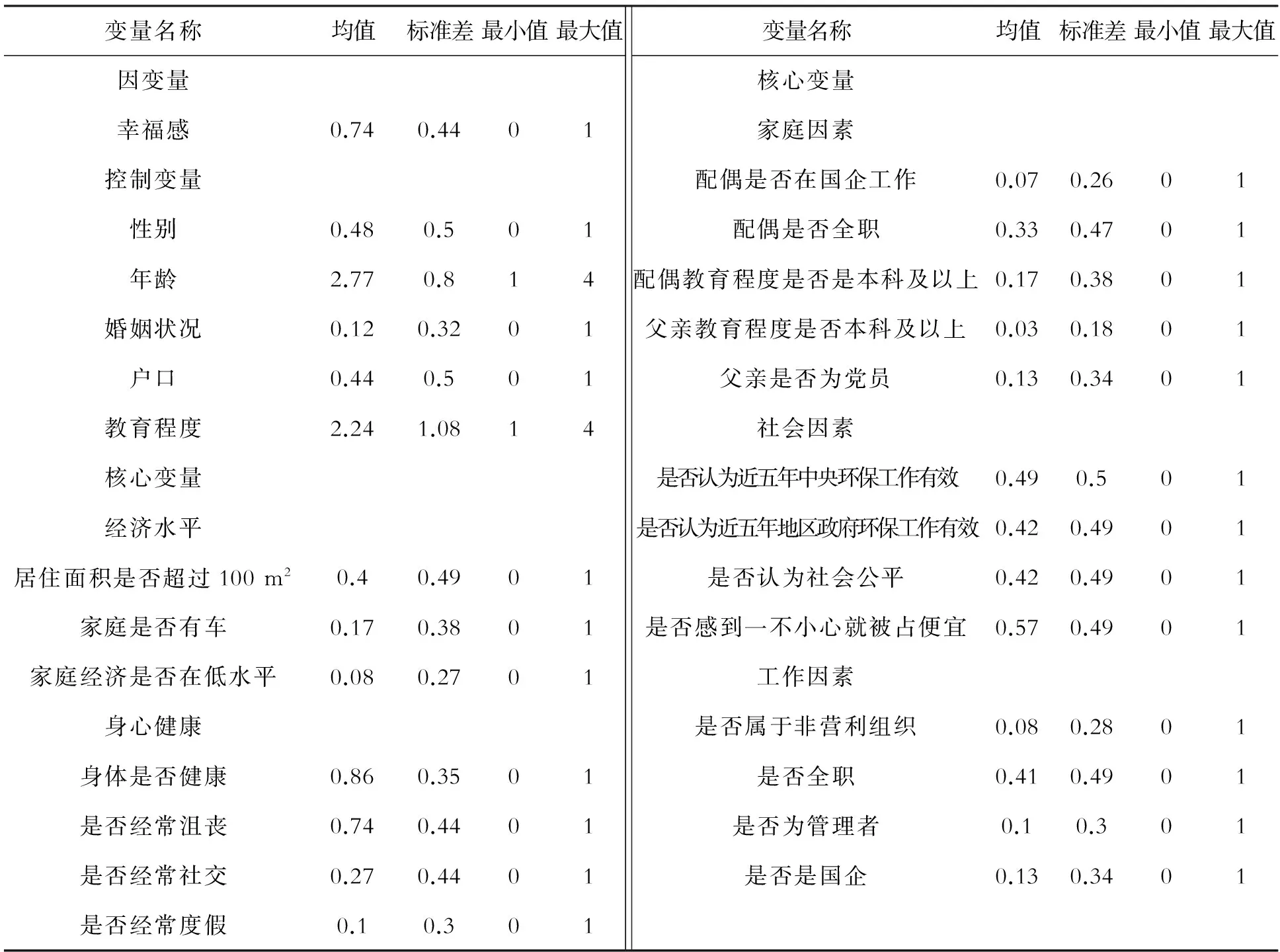

表2 变量的描述性统计结果

2.自变量

(1)控制变量。在相关研究的基础上,控制变量的选择有:性别、年龄、户口、教育、婚姻状况等,其中性别变量:女性赋值为1,男性赋值为0,以男性为参照;婚姻变量:已婚赋值0,未婚赋值1,以已婚为参照;户口变量:非农户口赋值为1,农业户口赋值为0,以农业户口作为参照变量;教育变量:分成四组,赋值情况为小学及以下为1(作为参照)、初中为2、高中及中专为3、大学及以上为4;年龄变量:分成四组,赋值情况为18岁以下为1,19到44岁为2,45岁到60岁为3,61岁及以上为4。

(2)核心变量。在相关研究的基础上,本文的核心变量分成五类:经济水平变量、身心健康变量、家庭因素变量和社会因素变量。在参考CGSS2013调查问卷的基础上,挑选部分问题作为测量项目。其中,经济水平变量、身心健康变量、家庭因素变量、社会因素变量、工作因素变量大多是由四个及以上的问题进行综合考虑得出。其中,在对各相关测量维度进行因子分析时,所得kmo值分别为0.580 7、0.498 8、0.599 9、0.548 7、0.642 2,因此,严格意义上讲各核心变量并不是十分适合做因子分析,因此各核心变量均采用加权平均的处理方法。通过将多个指标的取值进行加总平均,得到个核心变量的得分,分值越高,说明核心变量对居民幸福感越有影响。核心变量的问卷问题选取及数值统计性分布情况见表2。

三、模型构建与实证分析

(一)模型构建

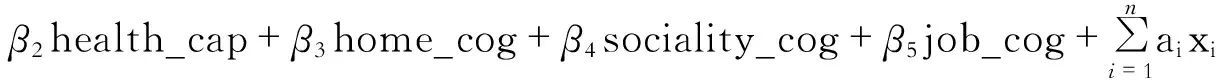

本文运用Stata 12.0分析软件对数据进行处理,在模型选择时,考虑到所研究考察的变量是一个二值变量(1=幸福;0=不幸福),因而采用二元Logistic 模型来分析。同时为了检验前面的假说,本文采用嵌套模型的方法来考察不同变量对居民幸福感的影响变动程度。模型一仅仅是放入了控制变量的基准模型,模型二、模型三、模型四、模型五、模型六是在放入控制变量的基础上,依次增加经济水平、健康因素、家庭因素、社会因素、工作因素等核心变量后回归得出的的主效应模型,模型六是包含控制变量和全部核心变量的全模型。模型回归结果如表3所示,回归模型如下:

(1)

其中income_cap、health_cap和home_cap分别表示居民经济水平、健康因素和家庭因素,sociality_cog和job_cog分别表示社会因素和工作因素。β1、β2、β3、β4、β5分别表示相应的影响系数,β0为常数项。Xi为其他控制变量,ai为控制变量相应的影响系数,p/1-p为居民幸福和不幸福的概率比。

(二)模型回归结果分析

运用统计分析软件对居民幸福感的影响因素进行分析。根据表3的估计结果,分析如下:

表3 居民幸福感各影响因素的Logistic回归模型

注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著水平。

1.控制变量对幸福感的影响

从回归结果来看,性别、年龄、教育年限、户口等控制变量均对居民幸福感有显著影响,但有的变量的显著性水平有波动,且回归的系数有正有负。具体来说,性别、年龄和教育年限变量对幸福感均为显著正向影响,而婚姻状态和户口变量为显著负向影响。综合模型一到模型六控制变量的回归结果可以看出:女性比男性普遍更幸福,这可能与男性较于女性会面对更大的经济压力和承担更多的工作任务有关;年龄对居民幸福感的影响都是正向且显著性水平有波动,联系现实可以解释为:人在中青年时期负着学业、生活等压力,幸福感是递减的,但在中年以后随着收入及社会地位的提高使得幸福感回升;教育年限变量与幸福感关系均为正向相关,但其影响的显著性水平也较为波动,这就意味着受过高等教育的人不一定更幸福,这可能与学历层次较高的人会追求更高的生活品质而面临的压力较大有关;婚姻状况变量非常显著且为负向,这说明已婚比未婚的人更幸福,这一现象能与近年来结婚成本不断升高,而单身群体面临较大经济压力的同时也面临亲友的催婚等因素有关。户口因素回归显示:随着核心变量的增加,户口因素对居民幸福感的影响整体上比较显著,这说明了拥有农村户口比城市户口的人更幸福,这一结果可能与城市地区经济压力较大、环境质量也不如农村地区有关。

2.核心变量对幸福感的影响

(1)经济水平。综合模型二到六的回归结果可以看出:经济水平变量对居民的幸福感均有稳定的显著正向影响,由此可以看出:个人收入水平越高、居住面积越大、家庭有车和总体经济水平越高的人幸福感越强。经济基础决定上层建筑,物质水平影响着消费水平的高低,进而影响生活品质的高低,因此提高居民收入水平对提升幸福感有着重要作用。

(2)健康因素。模型三在模型二的基础上加入了健康因素变量,综合模型三到六的回归结果,可以看出:健康因素对幸福感影响的回归系数均为正且显著性较高。这一结果说明了身体和心理越健康的人,越容易感受到幸福。身体是革命的本钱,保持良好的身体和心理状态是感受幸福感的重要生理基础,因而合理安排休闲度假、与亲朋好友的互动、主动提高心情调控能力的人更容易保持身心健康的状态从而更幸福。

(3)家庭因素。模型四在模型三的基础上加入了家庭因素变量,从模型四到模型六的回归结果可以看出:家庭因素始终显示是对居民幸福感的影响是特别显著的。家庭环境是不仅是个体成长成才的摇篮,更是情感的依托之所。营造良好的原生家庭氛围有利于提高家庭成员的幸福感,且家庭成员受教育程度越高其幸福感越高。另外,在核心家庭中其配偶工作为全职的人更幸福,这可能与配偶的全职工作减少了相处时间从而减少了发生矛盾的机会有关,此外配偶全职工作也会增加整个家庭的经济收入而减少经济压力,也会增加幸福感。

(4)社会因素。模型五在模型四的基础上加入了社会因素变量,综合模型五和模型六的回归结果可以看出:社会因素的回归系数为正且系数数值较大,仅次与身心健康因素,说明了社会因素对居民的幸福感的影响较为显著。马克思认为人的本质是各种社会关系的总和,人的一生都要与社会有直接间接的联系。环保工作做得越好,也就意味着生态环境越和谐,从而在人与环境的互动中更容易使居民获得幸福的感受。而良好的生态环境、公平有序的社会秩序以及诚实守信的社会风气有利于营造稳定和谐的社会氛围从而减少人际摩擦和矛盾,进而有利于提高居民幸福感。

(5)工作因素。从模型六的回归结果可以看出:工作因素在对居民幸福的影响显著且回归系数为负。这一结果说明:在营利企业的、兼职的、非国企和身份是非管理者的人相比那些在非营利组织的、全职的、国企的和身份是管理者的人相比更幸福,也就是说工作时间较为宽松、工作内容更为丰富灵活的人更为幸福。根据需要层次理论,在低水平的需要层次上得到满足的人,会产生更高一级的需求,个人的工作不仅是收入的来源,也能部分地反映个人价值的追求。相比较为稳定的工作环境,从事更为挑战性和灵活性的工作的人的幸福感更高,而充实灵活而富有挑战性的工作内容更能体现个人价值,从而可以显著提高幸福感。

四、结论与政策启示

本文基于2013年中国社会综合调查的数据,运用计量模型对可能影响居民幸福感的五个方面的综合因素进行了实证检验和分析。其结果显示:五个核心变量均对居民幸福感都有显著的影响,并且按其影响程度及大小的顺序进行排列,依次是健康因素、社会因素、经济水平、家庭因素和工作因素。其中,健康因素和社会因素的影响对居民幸福感的最大。具体来说,可以得到以下主要结论:

第一,健康因素对居民幸福感的影响特别显著。这就说明,国家要进一步完善医疗和卫生健康事业,在注重居民身体健康的同时要发展心理健康教育,身体健康和心里健康两手抓,共同提升居民幸福感。

第二,在社会因素方面,政府要进一步协调经济和环境的关系,注意环境工作的保护工作,给居民提供良好的生态环境,确保人和自然的和谐统一。另外,要加强履行社会治理的功能,营造成公平、信任、个人利益得到良好保护的和谐氛围,为国家进步、社会和谐打造良好环境,提升居民幸福感。

第三,个人收入和家庭的经济水平对居民幸福感存在着显著正向影响,并且经济水平越高,居民幸福感就越强。这就说明了要提高居民幸福感,就要切实提高居民整体收入和生活质量。就国家层面而言,就是要继续发展经济,提高居民工资收入,同时更要关注民生,让人们共享经济发展成果。

第四,家庭因素方面,良好的家庭环境有利于提高居民幸福感,这就说明,要进一步加大教育力度,积极推行德育教育,提高国民的整体素质,从而提高居民幸福感。

第五,工作因素方面,加强就业引导和职业教育。要积极引导人们基于个人的长处特点选择职业而非盲目从业,比如通过舆论媒体宣传树立正确的择业观从而减少出现公考热以及万人挤独木桥的局面。同时,要积极创造更多的岗位和良好的就业环境,帮助居民实现个人价值,提高居民幸福感。

[1]Easterlin R A. Will raising the incomes of all increase the happiness of all?[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 1995, 27(1): 35-47.

[2]Di Tella R, MacCulloch R J, Oswald A J. Preferences over inflation and unemployment: Evidence from surveys of happiness[J]. The American economic review, 2001, 91(1): 335-341.

[3]Sanfey P, Teksoz U. Does transition make you happy?[J]. Economics of Transition, 2007, 15(4): 707-731.

[4]Ram R. Government spending and happiness of the population: additional evidence from large cross-country samples[J]. Public Choice, 2009, 138(3/4): 483-490.

[5]Easterlin R A, Morgan R, Switek M, et al. China’s life satisfaction, 1990-2010[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109(25): 9775-9780.

[6]邢占军. 我国居民收入与幸福感关系的研究[J]. 社会学研究, 2011(1): 196-219.

[7]郭永玉, 李静. 武汉市居民幸福感现状的调查与思考[J]. 华中师范大学学报: 人文社会科学版, 2009 (6): 136-140.

[8]Graham C. Happiness and health: Lessons—and questions—for public policy[J]. Health affairs, 2008, 27(1): 72-87.

[9]Deaton A. Income, health, and well-being around the world: Evidence from the Gallup World Poll[J]. The journal of economic perspectives, 2008, 22(2): 53-72.

[10]薛新东, 宫舒文. 居民主观幸福感的评价体系及影响因素分析[J]. 统计与决策, 2015 (7): 95-98.

[11]Blanchflower D G, Oswald A J. Well-being over time in Britain and the USA[J]. Journal of public economics, 2004, 88(7): 1359-1386.

[12]张明军, 孙美平, 姚晓军. 兰州市居民幸福感研究[J]. 干旱区资源与环境, 2010, 24(10): 36-43.

[13]Bjornskov C. The multiple facets of social capital[J]. European journal of political economy, 2006, 22(1): 22-40.

[14]Helliwell J F. How’s life? Combining individual and national variables to explain subjective well-being[J]. Economic modelling, 2003, 20(2): 331-360.

[15]Rehdanz K, Maddison D. Climate and happiness[J]. Ecological Economics, 2005, 52(1): 111-125.

[16]Cohen A B. The importance of spirituality in well-being for Jews and Christians[J]. Journal of happiness studies, 2002, 3(3): 287-310.

[17]Levinson A. Valuing public goods using happiness data: The case of air quality[J]. Journal of Public Economics, 2012, 96(9): 869-880.

[18]Hudson J. Institutional trust and subjective well‐being across the EU[J]. Kyklos, 2006, 59(1): 43-62.

[19]陈婉婷, 张秀梅. 我国居民主观幸福感及其影响因素分析——基于 CGSS2010 年数据[J]. 调研世界, 2013 (10): 9-15.

[20]Stutzer A. The role of income aspirations in individual happiness[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2004, 54(1): 89-109.

[21]Lelkes O. Knowing what is good for you: Empirical analysis of personal preferences and the “objective good”[J]. The Journal of Socio-Economics, 2006, 35(2): 285-307.

[22]Krueger A B, Mueller A I. Time use, emotional well-being, and unemployment: Evidence from longitudinal data[J]. The American Economic Review, 2012, 102(3): 594-599.

[23]谷舒米, 鲁统宇, 张华. 基于结构方程模型的居民幸福感影响因素研究[J]. 统计与决策, 2014 (20): 109-111.

[24]陶涛,李丁. 夫妻职业相对地位与家庭幸福感关系研究[J]. 人口研究,2015(3):74-86.

[25]李琴,彭浩然. 谁更愿意延迟退休?——中国城镇中老年人延迟退休意愿的影响因素分析[J]. 公共管理学报,2015(2):119-128,158.

[26]陶涛,杨凡,张浣珺,赵梦晗. 家庭幸福发展指数构建研究[J]. 人口研究,2014(1):63-76.

[27]袁正,夏波. 信任与幸福:基于WVS的中国微观数据[J]. 中国经济问题,2012(6):65-74.

[28]修宗峰,周泽将. 地区幸福感、社会资本与企业公益性捐赠[J]. 管理科学,2016(2):146-160.

[29]王广新,王雪. 基于质性材料的中国网民“主观非幸福感”语义网络研究[J]. 青年研究,2013(6):73-79,94.

[30]Hall, Douglas T,Others. The Career Is Dead——Long Live the Career. A Relational Approach to Careers. The Jossey-Bass Business & Management Series.[J]. Jossey-Bass Publishers (San Francisco), 1996, 191:213-219.

[31]Blustein D L. The Interface of Work and Relationships: Critical Knowledge for 21st Century Psychology[J]. Counseling Psychologist, 2001, 29(2):179-192.

[32]风笑天. 青年婚配类型与夫妻关系——全国五大城市1216名已婚青年的调查分析[J]. 社会科学,2012(1):87-94.

[33]艾洪山,袁艳梅,何新群. 人们的社会经济地位越高越幸福吗[J]. 山东财经大学学报,2015(5):54-60,69.

AMicroStudyontheInfluenceFactorsofResidents’SenseofHappiness

Wang Shuqin, Zheng Sining

(College of Public Administration, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002, China)

Improving residents’ sense of happiness is the very meaning of Scientific Outlook on Development, which represents the progress of the times as well as the ultimate goal of achieving social stability and harmony, economic prosperity and development. This paper, based on China social comprehensive survey data in 2013, using the econometric model empirically analyzed, mainly examines the five aspects of the comprehensive factors impact on residents’ well-being and its influencing degree. Results showed that five core variables all have significant effect on residents’ well-being, according to its influence degree and the size of the order as follows: physical and mental health, social factors, economic level, family and work. Among them, the physical and mental health together with social factors affects the sense of the residents’ happiness the most.

CGSS2013; sense of happiness; influence factors

2095-0365(2017)03-0081-07

2017-03-30

王淑琴(1989-),女,硕士研究生,研究方向:公共政策。

G40

:ADOI:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2017.03.15

本文信息:王淑琴,郑思宁.微观视角下居民幸福感影响因素研究[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):81-87.