“581”组与中国人造卫星事业的起步

2017-09-13丁兆君

董 荣 丁兆君

(中国科学技术大学,合肥 230026)

“581”组与中国人造卫星事业的起步

董 荣 丁兆君

(中国科学技术大学,合肥 230026)

本文基于对“581”组的成立、中科院“高空大气物理代表团”访苏,以及“变卫星为探空”后“581”组的工作等几个方面的重要史实的梳理和阐释,论述“581”组对我国人造卫星事业的起步所发挥的重要作用。

“581”组 人造地球卫星 访苏代表团 探空火箭

20世纪后期,中国“两弹一星”的研制过程逐渐被披露,部分曾参与这一过程的老科学家和相关人员纷纷撰文回忆往事①相关代表性论著包括张劲夫所撰《请历史记住他们——关于中国科学院与“两弹一星”的回忆》,宋健主编《两弹一星元勋传》等。。相对而言,普通大众更关注在克敌制胜中起关键作用的“弹”,而对“星”的热情稍弱。中国人造卫星研制工程是如何动议、上马,又经历了怎样的曲折过程,人们知之甚少。对于开创我国人造卫星事业的“581”组,更鲜有人提及。即便是在科学史界,目前也尚未见学者对“581”组在我国人造卫星事业中的历史作用做过专门系统研究。本文在查阅相关档案资料的基础上,试图梳理这段历史,浅析“581”组为我国的人造地球卫星事业奠定基础、确立方向与目标所做的工作。

1 国际背景——空间探索的兴起

第二次世界大战结束后,以美苏两国为首的世界两大阵营陷入冷战之中。双方在多个领域展开较量,二战中飞速提升的火箭与导弹技术让两国军方领导层重视起外层空间技术的发展,并逐渐将军备竞赛扩展到高空乃至太空领域。

1950年6月,在布鲁塞尔举行的国际无线电科学联盟(URSI)会议上,有些地球物理学者提议,将50年举行一次的国际极年观测活动*由北极探险家——奥匈帝国卡尔维普利克特(Karl Weyprecht)倡导进行极地科学考察的国际合作,获得国际气象学会的支持,并于1882年8月至1883年8月开展了第一届“国际极年”的观测活动。改为25年举行一次。这一提议得到国际科学联合会理事会*ICSU,简称国科联,成立于1919年,是一个非官方性质的国际组织。等国际性组织的支持。会议决定从1957年7月1日到1958年12月31日,世界各国共同对南北两极、高纬度地区、赤道地带和中纬度地区进行一次全球性的联合观测。国科联将此次国际极年改名为国际地球物理年(IGY)。二战以后,火箭技术已可基本满足探测地球大气层相关数据的需要。但由于火箭在飞行中停留在各高度的时间短促、总的飞行时间十分短暂,因而对紫外线和X光辐射等太阳效应的变化、宇宙线的强度等在大气上层的物理现象不能进行长期充分观测。为了解决这一问题,在此次会议上,科学家们提出了发射人造地球卫星探测空间的计划[1]。

早在1955年,美国就率先公布将在国际地球物理年发射人造地球卫星。反观苏联,在斯大林时代,以举国之力发展导弹使得空间科技事业被严令禁止。到赫鲁晓夫执政时期,情况有了很大变化。由于政治上的“解冻”与远程导弹试验的成功,空间科技经过导弹设计师们自下而上的推动,逐渐上升到国家决策的层面,但苏联仍然没有明确的外空政策。

1957年10月4日,苏联在没有事先透露任何消息的情况下,成功发射了世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克一号”(俄语:Спутник- 1,原意为“同行者、旅伴或伴侣”,又称“卫星一号”),人类从此进入空间时代。在与美国冷战竞争中,卫星首当其冲成为推动苏联新冷战战略的工具和展示苏联社会主义成就的象征,其所引发的政治效应不可估量。正如“斯普特尼克一号”的设计者所说:“苏联可以发射一颗设计简单的人造卫星,在距地面110—170千米的高处通过其发射的无线电电波来传输地球影像。虽然这颗卫星不具有科研意义,但是这一颗卫星将给苏联的国防带来极大的益处。”[2]仅仅相隔1个月,苏联第二颗人造卫星“斯普特尼克二号”搭载一条小狗又成功发射上天。紧随苏联之后,1958年1月31日,美国成功发射了其第一颗人造卫星“探险者一号”,但该星比“斯普特尼克二号”轻得多。

中国方面,以时任中国科学院地球物理所所长赵九章为首的科学家们敏锐意识到人造卫星的发射对空间科学发展有重大意义。赵九章以其渊博的学识和敏锐的洞察力意识到卫星上天将对宇宙空间研究、气象学、经济和国防建设以及人们的生活方式改变都会有重大影响[3],不久即在报纸上发表文章,指出“这是空间探测的里程碑”,并考虑研制我国自己的人造卫星,向相关领导积极建议筹备这项科研工程[4]。

1957年10月13日,就苏联成功发射第一颗人造地球卫星一事,中国科学院召开座谈会。科学家们在发射人造地球卫星的意义、影响等方面各抒己见,进而提出我国也要研制人造卫星的建议[5]。科学家们认为,人造卫星的上天将对气象学、高空大气物理学等地球科学技术领域产生重大影响,对国防建设、国民经济建设意义更为巨大,同时在政治上也可以提高我国国际地位、壮大社会主义阵营。关于研制人造卫星的意义,在1958年国务院副总理聂荣臻签署的向中央上报的《十二年科学规划执行情况的检查报告》中也提出:“发展人造卫星,将使尖端科学技术加速前进,开辟新的科学技术研究工作的领域,为导弹技术动员后备力量。同时大型的人造卫星上天,是洲际弹道导弹成功的公开标志,是国家科学技术水平的集中体现,是科学技术研究工作向高层空间发展不可少的工具。”[6]

出于对国际地位、国防力量、科学发展水平等各方面的考量,中国决心效仿同处于社会主义阵营的苏联,开展自己的人造卫星事业。1958年5月17日,在中共八大二次会议上,毛泽东宣布:“我们也要搞人造卫星,要搞就搞个大的。”[7]中国的人造卫星研制计划自此发端。

2 打造班底——“581”组的成立

在苏美竞相发射人造卫星之际,作为发展中国家,在完成“一五”计划后,中国已初步建立起较完整的工业体系。同期,钱学森、王希季、郭永怀等大批海外留学人员纷纷回国。这都为发展包括人造卫星在内的国防尖端科技事业提供了工业基础、人才储备等必要条件。

在毛泽东“我们也要搞人造卫星”的提议经中央政治局讨论并获得一致通过后,中央决定以中国科学院为主开展人造地球卫星研制计划。聂荣臻责成中科院副院长张劲夫、国防部五院副院长王铮制定这方面的规划意见。1958年7月,中科院和国防部五院进一步讨论了分工事宜。8月,张劲夫召集钱学森、赵九章等专家商讨拟定“我国人造卫星发展规划设想”草案,并把人造卫星研究列为中科院1958年的一项重大任务,为了保密和协作方便,代号定为“581”。张劲夫后来回忆:“中央政治局开会研究,同意以科学院为主搞人造地球卫星,并且批准拨专款2亿元人民币。科学院也不能一家独办,我们组织各方面协作,把有关单位组织起来。”[8]

1958年8月,中科院为组织开展包括“581”任务在内的空间技术发展规划和业务协调,专门成立“581”组,并由新组建的9人领导小组负责。他们分别是7个研究所的主要领导人,组长是钱学森(五院院长、力学所所长),副组长是赵九章、卫一清(地球物理所党委书记),成员有武汝扬(自动化所所长)、杨刚毅(力学所党委书记)、顾德欢(电子所所长)、阎沛霖(计算所所长)、施汝为(物理所所长)、康子文(生物物理所副所长)等。与此同时,中科院计划成立三个设计院:以卫星总体设计与运载火箭研制工作为主体的第一设计院;以控制系统研制工作为主体的第二设计院;以卫星探测仪器研制与空间物理研究工作为主体的第三设计院*在实际实施过程中,只有第一设计院(后改称为上海机电设计院)成型,第二、第三设计院因种种原因未能建成。。

“581”组成立后,中科院拟定了《关于组织全国大协作发射人造地球卫星的方案》。方案中,发射人造卫星的工作进程被设想分为发射探空火箭、发射几十公斤、几百公斤到几吨重的小卫星、发射五吨以上至几十吨重的大卫星三个步骤。在诸项“581”任务中,研制运载火箭以国防部五院为主,科学院配合;研制探空火箭头和卫星及观测工作以科学院为主,五院配合[9]。

1958年9月,在中科院地球物理所内正式成立了“581”组办公室和技术组。由赵九章、卫一清主持的办公室承担对外联系和协调工作,办公室主任为周光耀,副主任为钱骥、韩锡三,科技方面主要助手是钱骥和周炜,同时这二人也协助具体的业务联系。技术组在赵九章领导下围绕卫星工作邀请有关专家定期开会,根据各自专长讨论有关的科学技术问题和方案建议。“581”组此后又陆续组建了8个技术研究组,由“581”组办公室直接领导,包括总体组、电学组、空间光辐射组、遥测组、结构组、雷达定位组、环境模拟组和高空大气组。办公室下还有一套行政管理结构([10],2页)。这就形成了初期规模较小但又比较完整的卫星、火箭探测系统和高空物理探测的研究实体。

“581”组在科学研究上承担的任务是利用探空火箭和人造卫星进行高空探测,通过测量获取高空的大气结构、电磁场、宇宙辐射等数据和资料,对此进行处理与分析,同时进行高空生物运载实验。探测研究的结果,首先是向国防部门提供高空大气参数等资料,继而解决国防与国民经济上有价值的科学问题。“581”组配合国防部五院开展的具体工作是研究火箭探空方法和研制探空仪器,包括仅与探空有关的特殊地面设备和一般靶场所没有的地面观测设备,如电子浓度地面接收站、测声站等。经过多次会议讨论后,“581”组确定先研制探空火箭。探空火箭的箭头部分,分为高空物理探测和生物试验两种类型,运载火箭由国防部五院提供[11]。1959年12月,“581”组研究实体改为地球物理研究所二部,但对外协作仍可用“581”组的名义([10],3—4页)。

3 借鉴经验——曲折学习苏联

组建“581”组是为了开展我国的人造地球卫星事业,但当时对如何开展这方面研究知之甚少,因此中科院希望通过向苏联学习经验、争取苏联援助,以缩短中国这项事业在起步阶段的摸索时间。

“581”组成立后仅仅两个月,以赵九章为首,“581”组副组长卫一清、卫星和自动控制专家杨嘉墀、空间技术和空间物理专家钱骥、自动化专家杨树智等组成“中科院高空大气物理访苏代表团”赴苏访问。从1958年10月15日抵莫斯科起,至12月28日回国,代表团共在苏参观访问共73天。此次访问时间是预定时长的5倍,其中经历颇多曲折。该团冠以“高空大气物理”之名,一方面为了保密,另一方面也是为了不引起外界不必要的过度解读和猜测,但这也给苏联方面一个借口,以致因触碰“界限”而使访问受到诸多限制。苏方声称中科院院长郭沫若10月3日发出的关于访问具体要求的信件,苏联科学院同月13日才经苏外交部门转交收到,且因翻译错误等诸多问题导致苏方对代表团只做了普通学术类考察的接待准备。因此当代表团意识到双方口径不一致时,立即向苏联联络局长阐明代表团此次访问的具体任务——考察学习苏联的人造卫星事业,同时为避免僵局接受了苏方已准备好的活动安排[12]。

根据苏方建议及我国驻苏大使的指示,代表团当即针对高空探测的仪器、遥测、观测三方面进行了一般性的学术活动。这一阶段参观访问共20天,代表团参观了6个科研单位,并与苏联应用地球物理观测所、地磁所等单位签订了1959年合作议定书;与大气物理研究所交换了1959年“夜天光”*夜天光是在太阳落入地平线下18°以后的无月晴夜,在远离城市灯光的地方,夜空所呈现的暗弱弥漫光辉,在测光工作中称为天空背景(见地质部地质辞典办公室编辑.地质辞典(1)上:普通地质、构造地质分册[M]. 北京: 地质出版社, 1983.377.)。合作观测研究的意见。12月4日,苏方通知代表团相关问题已经解决*彼时的中苏两国因在双边关系、台海局势、中印边境等问题上的分歧,矛盾与冲突逐步升级(见中国青年出版社编.中苏外交档案解密[M].北京: 中国青年出版社,2013.)。。12月9日开始进行第二阶段活动。高度保密的原则使得苏方每日只安排当天的活动,事先亦不通知活动内容。在密集工作了16天后代表团总共参观了37个单位,其中非科学性单位两处。苏方针对气象火箭探头(包括遥测、弹道测定、震动实验等),火箭及人造卫星上的观测仪器,射高在100千米以下的箭头布置及回收这三个方面对代表团作了详尽的介绍。而射高在100千米以上的箭头的布置及回收问题上,代表团收获极少;在遥测、总体校验、震动实验、环境试验、观测场的布置及高空材料的应用方面,代表团只获得了零星的知识。

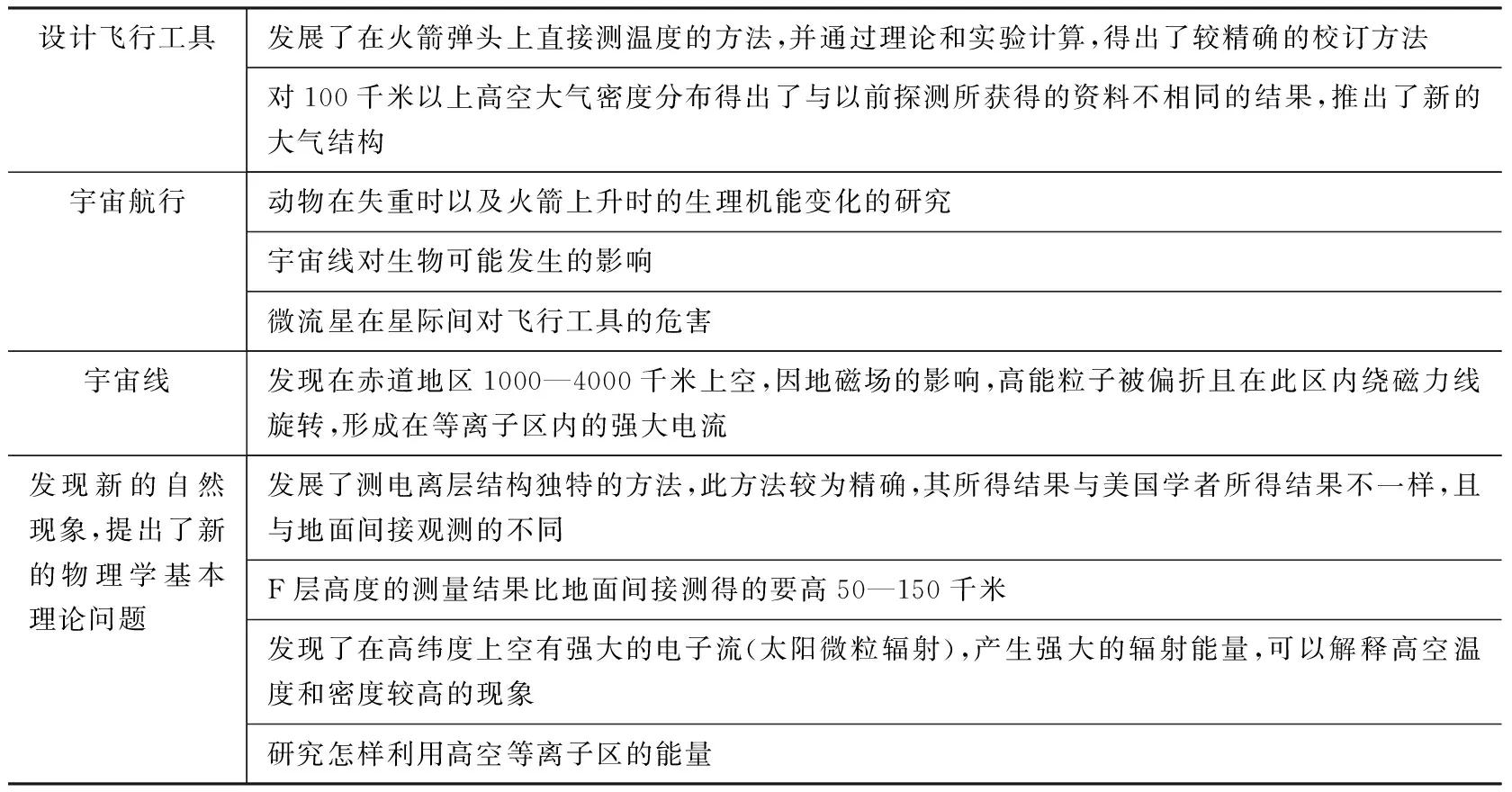

访苏代表团回国后,对这次学习、考察工作进行了认真总结(见表1),对苏联发展探空火箭和人造卫星事业有了深刻感悟。

表1 苏联在研制探空火箭及人造卫星上的成就和发展重点[13]

由表1可见,苏联火箭及其它飞行工具技术的快速发展,不仅建立在对技术本身提高和工业水平升级的基础上,也是对高空各种物理现象大量观测的结果。单从各种飞行工具的设计制造这一方面讲,高空物理现象的探测即是其中不能缺少的一部分,没有不同高度的精确数据就不可能设计出准确的飞行器。例如,在苏联科学院应用地球物理研究所,测风专家再三强调“测风要大量、系统地进行”,并且“要在不同地点进行”。对高空风测量的数据和成果,无疑对设计高空飞行工具及控制系统具有非常重要的意义。为了在不同地区和不同高度取得资料,苏联每月发射十几枚气象火箭,既有综合性的箭头,也有专为特殊目的设计的专用箭头[13]。同时火箭设计和火箭探空互为因果:火箭探空取得数据,数据又可用来改进火箭的技术设计。

在探空火箭问世前,苏联已经有一套完善的高空地面间接观测系统[14],两者相辅相成、互相印证。苏联把发展探空火箭和发展高空物理看作一个完整的高空体系,统一在一个整体机构内部署力量,统一领导分工负责,由几个任务不同的核心组成一个领导核心。苏联高空气象台和苏联科学院应用地球物理所分别为射高100千米以下和以上的核心;而苏联航空医学研究所则负责生物实验及人类进入宇宙空间的一系列科学问题的研究。同时以高空作整体,苏联组织了一支庞大的技术系统和工业力量。技术系统包括6个方面:设计系统,环境试验系统,抗震系统,总体校验系统,发射场地面观测系统,制造系统[12]。苏联强大的工业技术力量和尖端科学技术密切配合,尖端科学提的要求,工业技术予以保证、优先供应,由此带动了工业的发展,这对保证发展高空科学事业具有关键作用。

对于美国的高空资料,苏联相关研究人员只采取参考态度。他们经过高空探测试验后,不但对某些自己的观测结果做了修正,而且针对美国的资料也做出不同的结论性的意见。在代表团第一阶段活动中,苏方高空气象台还对所研究的高空项目内容保密;到第二阶段经过苏联高层批准后,苏方才做了详尽的介绍。虽然以代表团的性质、成员的水平及时间等其他因素,不能够完全准确描述出苏联发展高空探测的方向道路和经验,但是代表团从访问过程中零星搜集综合得出的几点体会,在指导思想上对我国人造卫星事业的总体部署极有参考价值。

参照苏联发展探空事业的步骤和技术储备,“581”组的科学家们重新核查了当时中科院的“家底”,发现在技术系统方面尤为薄弱,因技术人员的缺少而使得诸如校验测量仪器设计、校验真空密闭模拟高空等方面的设备设计等问题没有解决;部分机床设备及元件供应不上。建立火箭技术系统的方案应听取火箭设计中各部分(如遥测遥控系统、测量计划及方法、检验观测系统等方面)专家的意见,因此科学家们认为我国尖端科学研究部门和工业技术机构应在统一领导下密切协作。

在中科院内部,各大研究院所广泛响应号召:原子能研究所从高空质谱仪、高空宇宙线强度测量仪、高空弱磁场测量仪等仪器制备方面开展工作[15];地球物理所在各类气压计设计和日夜气晖、微流星、正离子浓度等科学问题上展开了研究[16];自动化所开展探空火箭遥测系统和姿态控制系统的研制工作[17];此外化工研究院、电子所、力学所、应用物理所、生理生化所及地方分院等单位也展开相应研究工作,如力学所负责火箭箭头结构设计和力学环境模拟设备的研制,器材局工厂负责箭头加工,电子所负责包括跟踪雷达在内的地面观测系统。同时中科院提请国防部五院*中华人民共和国国防部第五研究院,简称国防部五院,是我国第一个导弹火箭研究机构。1964年以五院为基础成立第七机械工业部(简称七机部),统一管理导弹、运载火箭的研究、设计、试制、生产和基本建设。、北京大学、中国科技大学等进行协助研制。以1957年签定的《中苏科学研究项目合作计划》中高层大气物理部分、两国科学院签订的器材供应协定及访苏代表团在苏期间签订的各项合作意向书等文件为根据,我国在1958—1960年间陆续获得苏联科学院提供的高空测量仪器的技术资料,并通过外交渠道从苏联订购了一些特殊元件与器材[18]。此外苏联科学院还派遣了一些专家来华进行实地指导,如夜天光专家格尔彼林就曾于1959年来华帮助我国科学家进行卫星观测[19];苏联专家谢戈洛夫专程前往中国,为各高等院校的地理系讲师在北京举办了为期一个多月的人造卫星光学观测训练班[20]。

4 夯实基础——“大腿变小腿,卫星变探空”

与人造卫星相比,探空火箭具有研制周期短、成本低、简单可靠、适应力强、发射使用灵活简便等特点,是高空探测的另一种手段和工具。发射探空火箭也是发射卫星的前提与基础。

第二次世界大战以后,苏联、美国先后自行设计探空火箭,并利用俘获德国的V- 2火箭对高空大气层进行了探测。经过十余年的迅速发展,两国的火箭和导弹工业都已初具规模。至1958年,火箭探空已由一两点的试验探测发展为全球范围多纬度经常性的观测;探测的高度已由几十公里扩大到几百公里;探测对象大致可分为大气结构、高空电磁场及宇宙辐射三个大类。这些探测数据的获得,不仅可以提出并解决科学上重大基本问题,而且对于国防应用亦有重要意义。

“581”组甫一成立,马上组织了自动化所、地球所、力学所、物理所、生物物理所、电子所、科学仪器厂等单位有关科技人员和工人日夜工作,在不到两个月的时间内做出了2个探空火箭箭头模型。在1958年10月下旬的中科院自然科学跃进成果展览会上,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等党和国家领导人先后参观了箭头模型及相关的图表照片和表演沙盘,产生了很大影响[21]。

访苏代表团回国后,将我国当时的实际情况与苏联作对比,认为我国发射卫星的条件远未具备,不能盲目冒进。同时访苏代表团在苏受到的冷遇,也反映了一个信号:苏联在国防尖端技术上对我国有所限制与防备,我国的人造卫星事业不能单靠苏联援助。纵观国内外各方面形势,时任中共中央总书记邓小平提出:“卫星明后年不放,与国力不相称。卫星还是要搞,但是要推后一点。”[22]1959年1月21日,张劲夫向中国科学院传达了邓小平的指示,并根据中央的方针决定:“就汤下面,因国家经济困难,暂停卫星研制工作,集中力量先搞探空火箭。”以及“大腿变小腿,卫星变探空。”[23]随后中国科学院党组根据赵九章、卫一清的意见,改变任务部署,对科研队伍和科技队伍做了全面调整,总结出“以探空火箭练兵,空间物理探测打基础,不断探索卫星发展方向,筹建空间环境模拟试验室,研究地面跟踪接收设备”的五项具体工作方针[24]。

一方面,“581”组联合多部门开展光学观测等地面观测站建设工作。在苏联发射卫星之前,苏联科学院天文委员会曾向中国科学院表示,希望中国能建造人造卫星目视观测网,以帮助配合观测苏联的卫星,并且愿意派出有关专家来中国协助指导[25]。应其要求,中科院于1957年10月15日创建包括紫金山天文台人造卫星理论研究室和我国第一个人造卫星观测站网的人造卫星系统,自当年10月起在全国范围内组织对苏联卫星的观测,先后在北京、南京、上海等地设立观测站。1958年2月,地球物理研究所派遣研究员秦馨菱*秦馨菱(1915—2003),地球物理学家,在中国最早用磁法探明了攀枝花铁矿的规模和分布,并绘成矿区地形图。用磁法在中国东北、大冶、白云鄂博等处发现新矿体多处。1955年后领导研制磁化率仪、超声测井仪、大地电流仪等。1960年后研制成气象火箭用的五路双调频无线电遥测系统,并解决了气象火箭的定位问题。在广州建立人造地球卫星观测站,并调运来8台苏联赠送的AT- 1广角望远镜[26]。截至1959年底,全国人造地球卫星观测站已扩展到26个。这些观测站在1959年以前已经实现短期预报,并于1959年有所突破,能一次做出20几天的长期预报,无论在期限还是质量上都有了大幅度提高,实用价值和学术水平都有所提升[27]。

另一方面,赵九章、卫一清、钱骥等人开始着手落实火箭探空工作,组织了箭头总体、遥测、雷达跟踪、天线、电源和环境模拟设备等探空技术的研制队伍,同时开展了中层大气、微流星、磁场、电流层、太阳辐射、宇宙线等空间探测器的研制[28]。气象火箭是一种能探测30—100公里高空的大气温度、气压、风向、风速的空间探测系统,是探空火箭的初期阶段[29]。1959年3月23日,赵九章提出展开气象火箭探空的建议,认为开展100公里以下高空大气探测是设计高空飞行器等所必备的资料,也是改善天气预报、研究电波传播的基础([10],8页)。

大学方面,1957年北京航空学院设立了导弹弹体、火箭发动机和导弹控制专业。1958年,发挥学校技术和人才优势,北航开始了用于高空气象观测的“北京二号”固体探空火箭的研制之路。边学习边摸索,从无到有,1958年国庆前夕,“北京二号”101号探空火箭成功发射升空[30]。

1958—1964年期间,中国科学院主要进行了用于气象探测的T- 7型(探空七号)和T- 7A型(探空七号改进型)气象火箭的研制试射工作。探空火箭主要包括本身箭体、携带探测仪器的箭头,这其中火箭推进剂、发动机性能、探测仪器的设计研制都是需要攻克的重大难关。1958—1969年研制的我国第一代探空火箭主要采用液体推进剂火箭发动机。包括上海有机所、大连石油所、长春应化所在内的中科院各化学研究所不断探索、自主创新,于1959年研制出当时国际上能量最高的硼氢系燃料和氟系氧化剂等研究成果,后于1964年又研制成功聚氨酯固体火箭发动机燃料及其粘合剂[31]。

“581”组成立之初由力学所牵头组成的第一设计院于1958年11月迁往上海,改称上海机电设计院,主要负责火箭箭体、箭头结构的设计以及火箭校验系统、发射系统的制备等。调整任务后的“581”组以地球物理所为主要研究单位,参考苏联高空气象观测台提供的气象火箭的图纸资料,开展了风向、风速、大气温度、气压等探空项目仪器及遥测、跟踪定位系统的研制[32]。经过一年多努力,该组在1960年初成功研制出探空火箭箭头及传感器、遥测传输系统、定位仪器等箭载仪器设备。而上海机电设计院则在技术负责人王希季的领导下从1959年8月开始研制T- 7和T- 7M火箭,汲取了多次失败的教训。1960年9月13日,经设计院将箭体与箭头衔接,T- 7型火箭在新建的位于安徽省广德县誓节渡603工地[33]成功发射升空[34]。

1960—1965年,“581”组进行了一系列火箭高空科学探测试验,先后发射T- 7火箭9批次27枚[35]。1961年,上海机电设计院主要进行包括T- 7火箭发动机在内的各个部件和整体系统的试验改进工作,以提高可靠性[36]。而地球物理所在1962年针对T- 7火箭的“综合型”“测风型”两种型号所需测量仪器观测设备与测量方法进一步开展研究与试验工作,对空盒气压计、热丝气压计、遥测发射机、遥测接收机、雷达应答器、地面跟踪雷达、天线等仪器实际试射中出现的问题一一作了改进[37]。1963年,地球物理所与上海机电设计院共同设计研制了火箭箭头上测风用的测风舱、测高用的膜盒气压计和加速度计等加载仪器,试射火箭对36—60.5公里高空的风向、风速进行了测量[38]。T- 7火箭的最大飞行高度为60千米而改进的T- 7A气象火箭(于1963年12月发射成功)增加了推进剂贮量,加大了主发动机的总冲和推力,减轻了结构重量,使有效载荷重量提高到40千克飞行高度增加到115千米,探测项目也陆续增加了生物探测、电离层探测和其它科学试验项目[39]。1965年,经过多年的探索与试验,T- 7火箭终于从研制性的试验发射到定型发射[40]。这些探空火箭的研制和试验为后来的人造卫星事业奠定了技术基础。

无论是人造地球卫星事业,还是导弹、火箭的研制,最迫切的需要是大量专业的科技人员和技术工人。中华人民共和国成立初期,科学院每年仅有国家分配的少量大学生,1958年“581”组刚成立时,共有研究室8组,其中助理研究员2人、研究实习员17人、技术见习员57人、徒工3人[41]。针对科技人才奇缺的现状,中国科学院力学所和清华大学在1957年合办了工程力学与自动化两个研究班,采用集体培养的方法,快速培养出了一批研究生。1958年,中科院采取“全院办校、所系结合”的方针,创办了一所以新兴科学和高新技术为主的大学——中国科学技术大学。该校在1958年秋成立时就开设了应用地球物理系,并设置了一系列有关空间技术的课程。“581”组的许多科学家都参与了教学活动,如钱学森讲授《星际航行概论》,赵九章讲授《高空大气物理学》,陆元九讲授《陀螺及惯性导航原理》……[42]中科大培养的这些专业人才日后大部分成为我国人造地球卫星工程及其它国防尖端科技事业的生力军。

5 结语

“581”组的成立,一方面是美苏“冷战”时期军备竞赛白热化,苏联率先发射成功人造卫星,为社会主义阵营夺得先机,从而促使中国开始人造地球卫星事业的结果,是在特殊历史情境中的战略选择;另一方面也是中国科学家意识到人造地球卫星工程在空间科学、国防建设、经济发展等关乎国计民生的各个领域中所发挥的不可替代的作用的情况下,赶上当时世界先进科学技术水平的有利契机。“581”组是20世纪中期人类大科学时代下中国式科学建制与管理模式独特产物的一个缩影,是联系包括地球物理所和上海机电设计院在内的中科院内部各研究所与国防部五院等外部科研单位之间的纽带。同美苏相比,中国人造卫星事业的起步阶段艰难曲折:一是我国的卫星研制基础为零,人才、技术、装备等方面都是一片空白,十分薄弱;二是在高精尖科学技术领域,即便如苏联、东欧等“亲密朋友”也视之为国家机密,我国可借鉴的他国经验非常之少。中科院“高空大气访苏代表团”的失败也说明了国家自身科学实力与国家间政治关系都是影响国际科技合作关系的重要因素,包括人造卫星技术在内的高技术领域水平的提升还需自力更生、自主研发。

1958年,大跃进中的中国做出了发展人造卫星的草率决策。之所以说它草率,是因为当时中国的火箭技术刚刚起步,国民经济发展水平又相对薄弱,已有的“两弹”计划所需的巨额开支对经济来说已经是比较严峻的考验[43]。中科院高空大气物理访苏代表团虽然在苏联的参观、考察受到冷遇,未能获得高层次的探空技术援助,但这次出访也使得科学家们认识到发射人造卫星的难度之大,在当时我国国情下短时间内研制出高能运载火箭、放重型卫星是不切实际的想法。邓小平等领导人及时中止了人造卫星的全面研制,转而研制更加实际、更加经济的探空火箭。在调整政策、改变目标后,“581”组逐步开展各项实实在在的探空火箭的具体基础性工作,解决理论、人才、仪器、技术上的种种问题。尽管到1959年底为止,还未有一套适宜于进行宇宙火箭观测的仪器设备,卫星轨道设计理论研究还未正式开始,许多天文实验课题尚未进行,没有配合使用的实验仪器,距离我国人造卫星工程能够真正启动的时机尚远。但在20世纪60年代前期国内政治运动频起、经济能力不够的困难情形下,“581”组在短短7年时间内仍取得了自主研发试制成功T系列探空火箭的傲人成绩。

在“两弹一星”研制中,中苏之间因核援助纠纷而形成错综复杂的形势,甚至引发了社会主义同盟内部关系巨变。在1960年后苏联毁约停援,撤走全部在华专家。但中国决定工程不下马,并成立中央专门委员会集中领导,继续推进这项事业。1958—1964年是我国人造卫星事业的酝酿、启动阶段,包含了探索、受挫、反思和自力更生几个时期。由小到大、由低级到高级、自力更生地展开我国人造地球卫星事业,中国人的独立自主精神、勇于创新精神得到充分体现,显得尤为可贵。这些奠基性、开创性的工作为我国后来于1965年重启人造地球卫星工程积蓄了技术力量,储备了专业人才,奠定了坚实的基础。

1 李珩等. 国际地球物理年[M]. 北京: 科学普及出版社, 1957.

2 范海虹. 冷战时期苏联与美国外层空间竞争(1945—1969)[D]. 北京: 中国社会科学院研究生院, 2014. 转引自Б. В. Раушенбах, МатериалыПоИсторииКосмическогоКорабля. Москва: Наука, 1991, с. 5.

3 吴阶平, 钱伟长, 朱光亚. 赵九章[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2005. 76.

4 虞昊, 黄延复. 中国科技的基石: 叶企孙和科学大师们[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2000. 203.

5 宋健. 两弹一星元勋传·赵九章下册[M]. 北京: 清华大学出版社, 2001. 15.

6 杨照德, 熊延岭. 钱学森中国星[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2012. 48.

7 赵洋. “东方红一号”卫星科学技术与社会因素的互动[D]. 北京: 中国社会科学院研究生院, 2006.

8 张劲夫. 请历史记住他们——关于中国科学院与“两弹一星”的回忆[N]. 人民日报, 1999- 05- 06: 1.

9 杨小林. 1958年的中国科学院[J]. 科学对社会的影响, 2007, (2): 20.

10 中科院空间中心. 中国科学院空间科学与应用研究中心史第一卷[R]. 北京: 中国科学院空间科学与应用研究中心, 2003.

11 潘厚任, 吴智诚等. 赵九章先生与我国卫星事业[C]. 赵九章纪念文集[M]. 北京: 科学出版社, 1997. 13.

12 关于在苏期间工作活动的报告[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1958年12月5日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 7.

13 中国科学院高空探测访苏代表团总结报告[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1959年1月. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 6.

14 给张副院长并党组的报告[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1958年12月5日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 36.

15 原子能研究所581协作任务汇报[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1960年9月.北京: 中国科学院档案馆, Z367- 13.

16 581组年底任务进展情况汇报[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1958年12月19日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 13.

17 自动化研究所承担的581组任务关于技术性方面工作的总结[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1960年5月14日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 13.

18 给谢秘书长有关器材问题的报告[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1958年12月4日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 13.

19 接待苏联专家格尔彼林同志的计划[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1959年12月21日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 10.

20 石磊, 王春河, 张宏显. 钱学森的航天岁月[M]. 北京: 中国宇航出版社, 2012. 160.

21 《当代中国》丛书编辑部. 当代中国的航天事业[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1986. 22.

22 刘国新, 贺耀敏, 刘晓等主编. 中华人民共和国史长编·第8卷·大事记(卷1)[M]. 天津: 天津人民出版社, 2010.

23 马夫. 腾空万里中国中远程“长征- 1”号火箭发射成功[M]. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2011. 4.

24 武利林. 举世瞩目——中国第一颗人造地球卫星发射成功[M]. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2011. 4.

25 王海泉. 文明巅峰的竞争——科技发展[M]. 北京: 中国物资出版社, 1998. 31.

26 樊军辉, 谢献春, 王洪光. 广东天文八十年[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2012. 62.

27 1959年人造卫星工作总结[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1960年2月10日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 15.

28 1959年各组工作计划[A]. 中科院空间中心档案[R].1959年7月6日.北京: 中国科学院档案馆, Z367- 015- 003.

29 气象火箭(T- 7)探空计划任务说明书(稿) [A]. 中科院空间中心档案[R]. 1959年11月30日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 659- 011. 转引自中国科协“老科学家学术成长资料采集工程”之“刘振兴院士资料采集”课题研究报告.

30 北航文化与艺术传播研究院编. 精神的见证: 薪火传承中的北航[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2012.

31 高能燃料展出说明书[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1960年1月7日.北京: 中国科学院档案馆, Z367- 45.

32 中国科学院“581”组计划在今年完成的四项火箭探空仪器的工作概况[A].中科院空间中心档案[R]. 1959年9月19日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 010- 004. 转引自中国科协“老科学家学术成长资料采集工程”之“刘振兴院士资料采集”课题研究报告.

33 关于华东区气象火箭基地选址、场地布置及有关问题给党组的报告[A].中科院空间中心档案[R]. 1960年3月31日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 029- 007.

34 叶笃正. 赵九章纪念文集[M]. 北京: 科学出版社, 1997. 14.

35 历次T- 7火箭探空试验简表[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1963年9月25日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 669- 010.转引自中国科协“老科学家学术成长资料采集工程”之“刘振兴院士资料采集”课题研究报告.

36 T- 7工作简报[A].中科院空间中心档案[R]. 1961年7月20日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 067.

37 地球物理所二部承担国防研究任务进展情况的检查报告[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1962年11月2日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 67.

38 1963年T- 7工作进展情况[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1964年1月29日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 082- 003. 转引自中国科协“老科学家学术成长资料采集工程”之“刘振兴院士资料采集”课题研究报告.

39 吴熙敬. 中国近现代技术史(下卷)[M]. 北京: 科学出版社, 2000. 1338.

40 T- 7定型工作简报[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1961年4月8日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 19.

41 581组人员[A]. 中科院空间中心档案[R]. 1958年11月10日. 北京: 中国科学院档案馆, Z367- 16.

42 国防科工委. 中国航天五十周年回顾[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2007. 6.

43 姜鲁鸣, 刘晋豫主编. 经济建设与国防建设协调发展的制度保障[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2009.

“581”GroupandtheInitiationofChineseSatelliteMaking

DONG Rong DING Zhaojun

(UniversityofScienceandTechnologyofChina,Hefei230026,China)

This paper compiled and interpreted some important historical facts, including the establishment of the “581”group, “Upper Atmospheric Physics Delegation” of CAS visiting the Soviet Union, and the further workof “581” group after the guideline changed into “satellite replaced with Sounding rocket”. Then analyzed the great importance of the “581”group in the initiation of Chinese Satellite undertaking.

“581” group,satellite,delegation to the Soviet Union,sounding rocket

2016- 09- 20;

:2017- 01- 19

董荣,1991年生,安徽芜湖人,中国科学技术大学科技史与科技考古系硕士研究生,研究方向空间物理学史;丁兆君(通讯作者),1973年生,安徽五河人,中国科学技术大学校史馆副研究馆员,科学技术史博士,研究方向为物理学史、空间物理学史、中国科学技术大学史。

中国科学技术协会“老科学家学术成长资料采集工程”项目(编号:2013-K-Z-XH02)。

N092

A

1673- 1441(2017)01- 0066- 12