1986-2013年南京市土地利用/覆被景观格局时空变化及驱动力因素分析

2017-09-12佟光臣顾哲衍张金池

佟光臣, 林 杰, 陈 杭, 顾哲衍, 唐 鹏, 张金池

(1.江苏省南方现代林业协同创新中心, 江苏省水土保持与生态修复重点实验室, 南京 210037;2.江苏省水利勘测设计研究院有限公司, 江苏 扬州 225127)

1986-2013年南京市土地利用/覆被景观格局时空变化及驱动力因素分析

佟光臣1, 林 杰1, 陈 杭2, 顾哲衍2, 唐 鹏1, 张金池1

(1.江苏省南方现代林业协同创新中心, 江苏省水土保持与生态修复重点实验室, 南京 210037;2.江苏省水利勘测设计研究院有限公司, 江苏 扬州 225127)

以南京市为研究对象,采用南京市1986年、1996年、2002年、2013年的四期土地利用/覆被数据,运用景观生态学原理,借助ArcGIS软件和Fragstats软件,从土地利用类型结构、变化速度、转化关系和景观格局等方面分析南京市近30年土地利用/覆被和景观格局的时空变化状况及其驱动因素。结果表明:(1) 南京市近30 a中土地利用/覆被发生了剧烈变化,耕地在整个研究区起到主导作用,其面积比例均在48%以上,但是其优势度逐渐降低,大量自然景观向人为景观转变是研究区土地利用变化最显著的特征;(2) 整体景观类型变化速度都在增大,而草地和其他用地变化最为活跃,林地相对最稳定,土地利用结构处于快速调整阶段;(3) 耕地的转出最大,主要转向为居民点及建设用地;(4) 景观格局变化明显,破碎化程度越来越高,景观格局趋向复杂化,景观结构不稳定性增加;(5) 人口增长、经济发展、区域政策和城市规划等共同推动了研究区景观格局的变化。该研究结果对于南京市的科学规划及可持续发展提供重要参考。

土地利用; 景观格局; 驱动力因素; 南京市

当下,许多发展中国家正经历着城市化浪潮,城市化发展势头迅猛,成为根本上改变全球土地利用/覆被景观格局的最强大因素,引起土地利用/覆被景观格局和动态演变的复杂化,进而对生态系统的结构、功能和演变造成了深刻的影响[1],产生诸如城市热岛效应[2-3]、地表径流与土壤侵蚀[4-5]、土壤性质变异[6-8]、水资源污染[9]、生物多样性减少[10]等问题。目前,土地利用/覆被变化及景观格局变化是地理学和景观生态学领域长期关注的热点问题[11-12],也已成为全球变化研究的前沿和热点课题[13-15]。贾保全[16]等选择南京市1995年、2000年、2008年的土地利用数据,从景观转移矩阵与景观斑块的空间稳定性进行了探讨,王慧[17]选择南京市1989年、2000年、2009年土地利用数据,从南京市土地利用现状及变化情况、景观格局变化特征、马尔科夫模型预测三方面对南京市景观格局演变及发展趋势作了分析。南京作为长三角地区重要的中心城市,自改革开放后经济发展突飞猛进,在十二五时期(2011—2015),通过撤县设区调整行政区划进入了“无县时代”,同时为举办2014年青奥会而进行一系列大规模的城市建设活动,城市土地利用/覆被变化剧烈,因此有必要增加时间序列来分析从改革开放到现在的南京市景观格局演变过程及驱动因素。

本文以南京市为研究对象,从土地利用变化速度、转移方向、景观指数和驱动力因素等方面探索城市土地利用及景观格局时空动态变化对快速城市化进程的响应,以期为南京市土地资源可持续开发和利用、生态环境保护等提供重要参考。

1 研究区与数据源

1.1 研究区概况

南京市,简称宁,江苏省省会,地处中国东部地区,是长江三角洲重要的中心城市。地理坐标为31°14″—32°37″N,118°22″—119°14″E。全市总面积为6 582 km2。现辖玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区、栖霞区、浦口区、江宁区、六合区、溧水区和高淳区11个区。气候属于北亚热带季风气候,年降水1 200 mm,年平均温度15.4°C。改革开放后南京市社会经济快速发展,截至2013年末全市户籍总人口为643.09万人,常住人口为818.78万人,GDP为8 011.7亿元。南京市第一产业、第二产业和第三产业的比重由1986年的14.1∶60.9∶25.0,转变为2013年的2.55∶43.07∶54.38。

1.2 数据源及其预处理

部分数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心提供的1986年、1996年、2002年三期土地利用覆被数据。另外2013年南京市土地利用覆被数据是基于南京市2013年8月11日30 m分辨率Landsat8 OLI影像数据矢量化得到,影像可在美国地质调查局(USGS)官网免费下载。首先应用ENVI 5.1软件对该影像进行辐射定标、大气纠正、图像融合(与第八波段15 m分辨率的全色波段融合)、几何裁剪等处理,然后导入ArcGIS 9.3软件进行人机交互解译。经实地采样验证,解译精度在88%以上,满足本研究需要,至此,共建立4期LUCC数据库。

2 研究方法

2.1 土地利用类型划分

2013年数据处理的土地利用分类标准为了与前三期数据相一致,采用全国农业区划委员会1984年9月发布的《土地利用现状调查技术规程》制定的《土地利用现状分类及含义》。考虑到研究区情况,最终将土地利用景观类型划分为6类:耕地、林地、草地、居民点及建设用地、水域、其他用地。

2.2 土地利用变化分析

2.2.1 南京市土地利用变化分析 为充分反映南京市土地利用在时间和空间上的动态演变过程,分别采用单一土地利用类型动态度、综合土地利用动态度[18-19]和土地利用转移矩阵,从不同景观类型各研究时段内的变化差异、剧烈程度以及土地利用类型变化的主导过程3方面对南京市土地利用变化进行解析,主要计算公式如下:

(1) 单一土地利用类型动态度

(2) 综合土地利用动态度

式中:LC为综合土地利用类型动态度;LCi为研究初期第i类土地利用类型的面积(hm2);ΔLUi-j为研究时段内第i类土地利用类型转为其他土地利用类型面积的绝对值(hm2);T2-T1为研究时段(a)。

(3) 土地利用转移矩阵。转移概率矩阵在景观动态分析中被广泛使用,该方法可以全面显示区域土地利用变化的细节结构特征。研究中采用土地利用面积作为土地利用状态转移矩阵中的向量,制作了1986—1996,1996—2002,2002—2013年三个时期的转移概率矩阵。

2.2.2 南京市土地利用景观格局变化分析 景观指数能够定量描述景观空间结构和格局的变化,本文分别从景观水平和斑块类型2个尺度方面选用被国内外广泛使用且公式意义明确的指标进行景观格局分析。首先在斑块类型上主要选择斑块数(NP)、斑块类型比例(PLAND)、平均斑块面积(AREA_MN)、周长—面积分维数(PAFRAC);景观水平上主要选择多样性指数(SHDI)、均匀度指数(SHEI)、景观分离度(DⅣISION)、斑块密度(PD)、景观形状指数(LSI)、蔓延度指数(CONTAG)、景观连通度指数(COHESION)。各类指标的计算公式及生态学意义已经常见,在此不再阐述,所有指标的计算采用Fragstas3.3软件。

2.3 景观格局演变驱动力因素分析

城市景观的形成过程中,人类活动对土地利用/覆被景观格局的变化具有很大的影响。本研究主要从经济发展、区域政策、人口因素三方面选取固定资产投资额、城镇居民人均可支配收入、财政收入、总人口、农民人均纯收入、GDP等指标来分析这些因素。

3 结果与分析

3.1 土地利用/覆被变化分析

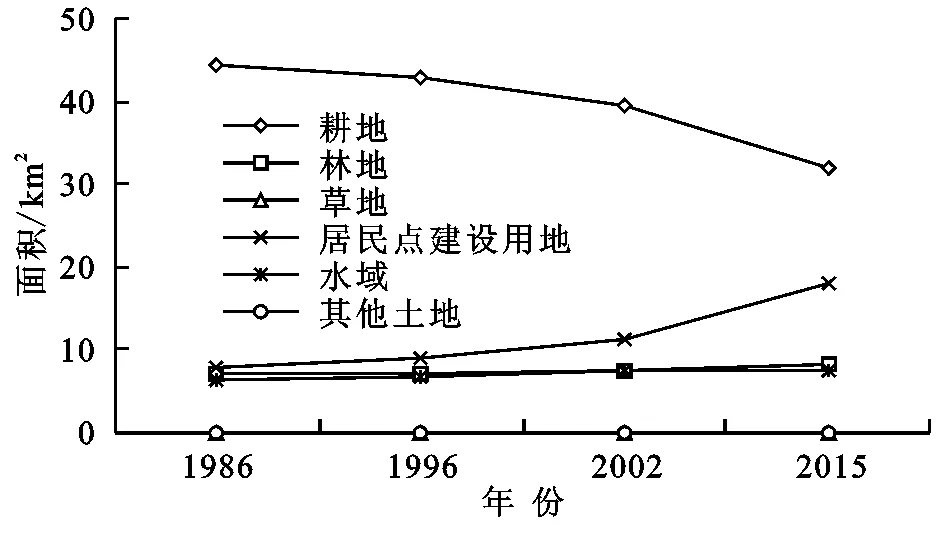

在1986年,南京市的优势景观主要为耕地、居民点及建设用地和林地,分别占土地利用/覆被总面积的67.29%,11.85%,10.9%。到2013年,优势景观排序没变,但是相应比重变成了48.58%,27.27%,12.60%,耕地作为本底景观的优势在不断下降(图1)。由图2可知,近30a来南京市耕地面积一直处于下降趋势,与之相反,居民点及建设用地的面积处于增长态势,表现出自然景观快速向人为景观转变,这与南京市城市化快速发展有关,大量农田转化成城市建设用地。

图1 1986-2013年南京市土地覆被结构变化

图2 1986-2013年各种土地覆被类型面积变化

南京市近30a来各类用地的变化见图3。在1986—1996年图形变化并不显著,而1996—2002,2002—2013年则变化非常明显,最直观的变化就是居民点及建设用地的大幅扩张与耕地的快速减少,这与近20a间城市快速城市化进程密切相关;林地、水域、其他用地面积的比例相对稳定,其中林地略有增长,各时段林地面积均占到总面积的10%以上,这与南京建设现代化国际性人文绿都、为举办2014年青奥会而实施的一系列生态绿化工程有关。

图3 南京市1986-2013年土地利用类型空间分布

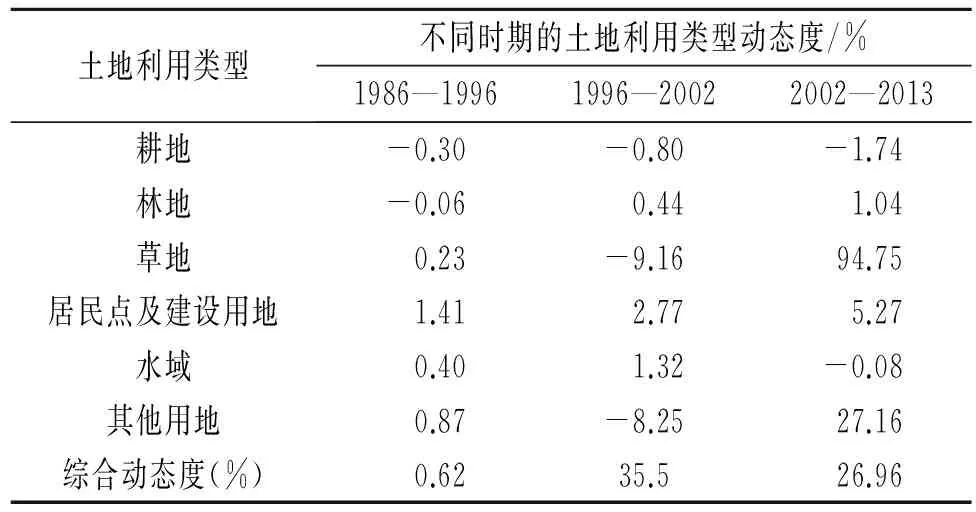

3.2 土地利用/覆被变化动态度分析

土地利用动态度是指区域一定时间范围内,某种土地利用类型变化速度的情况,可定量描述土地利用变化速度[20]。单一动态度是正值时,表示该类型面积增加,反之则减小;具体衡量时使用绝对值,绝对值越低,表明该土地利用类型转换数量少,状态则相对稳定,反之则变化相对剧烈。从同一时段内来看,第一时段内所有景观类型变化速度均较低,居民点及建设用地变化相对最快;后两个时段内所有景观类型变化速度明显增大,且都是草地的变化最大。从不同时间段变化来看,除水域变化速度先变大后变小之外,其他景观类型变化速度均呈上升趋势,而草地和其他用地变化最为活跃,林地相对最稳定。

综合动态度值可对整个南京市土地利用类型动态度进行综合描述。参考刘纪远[21]按土地利用动态度将中国土地利用时间动态特征划分为4种类型:0%~3%(极缓慢变化型);4%~12%(慢速变化型);13%~20%(快速变化型);21%~24%(急剧变化型)。由表1可知,南京市在第一个研究时段内属于极缓慢变化性,之后两个时段均大于24%,已超过急剧变化型,由此可见南京市近20 a来土地利用/覆被变化是非常剧烈的。

表1 南京市不同时段土地利用类型动态度指数

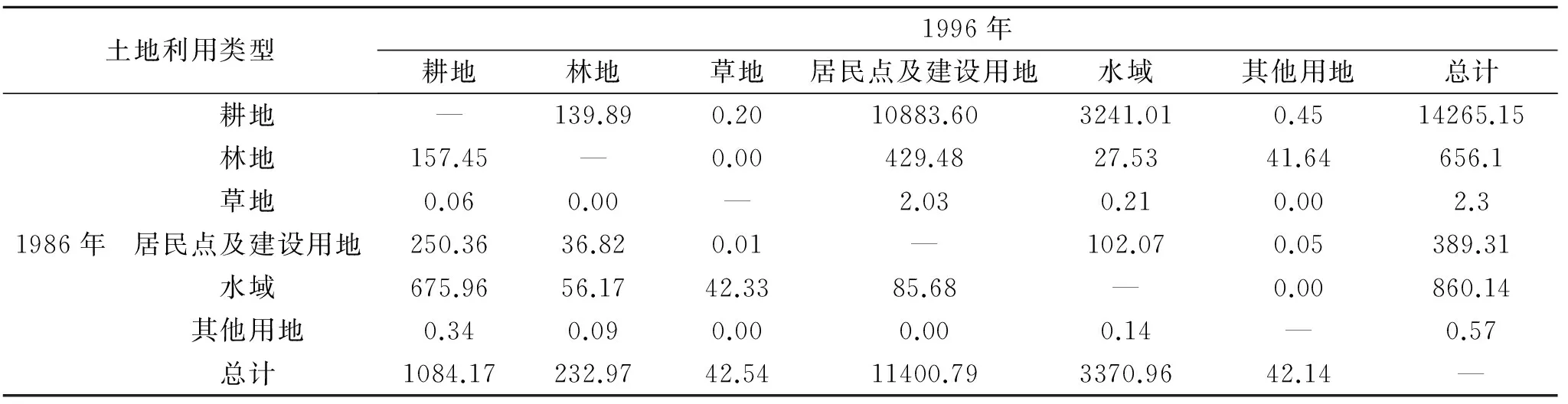

3.3 土地利用类型转化

转移矩阵能够揭示地类变化过程中的细节特点,可全面、具体地刻画区域土地利用变化的结构特征与各用地类型变化方向[22]。由表2—4可知:

1986—2013年土地利用类型相互转换情况:耕地转出面积最大,主要转向为居民点及建设用地,其次分别为水域和林地,这与南京城市快速化发展、高淳区扩大水产养殖、居民点搬迁建立苗圃生态旅游等政策密切相关;居面点及建设用地的增加主要靠占用耕地,其次是林地;林地的主要转出类型是居民点及建设用地,其次是耕地;变化最小的是草地和其他用地,原因是在整个土地利用面积中所占份额最少。

表2 南京市1986-1996年土地利用景观转移矩阵 hm2

表3 南京市1996-2002年土地利用景观转移矩阵 hm2

3.4 景观格局演变分析

3.4.1 景观水平上的景观格局变化分析 由表5可知,在景观尺度上从1986—2013年南京市的多样性指数、均匀度指数、景观分离度、斑块密度、景观形状指数一直呈上升趋势,而蔓延度指数、景观连通度指数则呈下降趋势。这说明了南京市近30 a的时间里斑块数目不断增加,主要景观优势度不断下降,尤其是以耕地为主导的景观格局正在发生深刻变化,破碎化程度越来越高,斑块形状趋于简单化,以上种种情形表明人类对南京市景观格局的干扰不断增强,景观格局趋向复杂化,景观结构不稳定性增加,自我调节能力不断减弱。目前来看城市化过程依然较快,这对于城市可持续发展和生物多样性保护应引起足够的重视。

表4 南京市2002-2013年土地利用景观转移矩阵 hm2

表5 南京市不同时期景观指数

3.4.2 斑块类型上的景观格局变化分析 在斑块类型尺度上,从斑块数来看,1986—2013年耕地、林地和草地一直呈增长趋势,居民点及建设用地则不断下降,斑块数常用来描述整个景观的异质性,与景观的破碎度具有较好的正相关性,由此可见耕地、林地和草地的破碎度在增大,而居民点及建设用地则不断聚集;从平均斑块面积来看,耕地、林地和草地一直呈减小趋势,居民点及建设用地则不断上升,与斑块数结合起来看,耕地、林地和草地在破碎的同时平均斑块面积减小,而居民点及建设用地通过不断扩张聚集膨胀。周长—面积分维数可以反映景观形状的复杂程度,体现人类活动的大小,其值越接近于1表示形状越简单,越接近于2形状越复杂,从表6中可以看到,耕地和草地一直呈上升趋势,林地呈“V”形变化,居民点及建设用地呈倒“V”形变化,水域和其他用地呈波动增加,由此说明人类对耕地和草地的干预越来越大,而林地的变化反映了南京市打造国际性人文绿都等政策规划的影响。

3.5 景观格局驱动力因素分析

与自然因素不同,人类活动是影响城市土地利用/覆被景观格局变化的重要因素,随着城市空间不断扩张,越来越多的自然景观转为人为景观。从1986到2013年,南京市总人口由471.61万增长到643.09万,净增171.48万人,平均年增加6.35万人;GDP从95.46亿元增长到8 011.78亿元,增幅达8 292%,此外,固定资产投资、财政收入、农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入增幅分别为18 743%,10 344%,2 678%和3 800%。除了人口及经济发展外,区域政策和城市规划同样起到了重要作用。南京市2007—2020年规划当中对城市性质最高定位为国家重要的区域中心城市,城市中心范围不断扩大,同时,不断撤县并区,提高城市化水平。同时,“绿色南京”工程、生态旅游建设、高淳扩大水产养殖等政策对于景观格局变化起到了很大的推动作用。

表6 南京市不同时期不同土地利用类型景观指数

4 结 论

从土地利用/覆被结构变化来看,南京市近30 a土地覆被类型以耕地为主,虽然面积不断减少,但仍然是该区域的优势景观;林地在一系列绿色生态工程推动下小幅增长;居民点及建设用地呈快速增长趋势,大量自然景观向人为景观转变是南京市景观格局变化最显著的特征。

从土地利用/覆被动态变化度来看,整体景观类型变化速度都在增大,而草地和其他用地变化最为活跃,林地相对最稳定;除第一时段内变化极缓慢之外,之后两个时段综合动态度均大于24%,已超过急剧变化型,说明南京市近20 a来土地利用/覆被变化是非常剧烈的。从土地利用/覆被景观格局变化来看,在斑块类型上,耕地和草地的平均斑块面积减少,破碎度在增大,受人类干预强烈,而居民点及建设用地通过不断扩张聚集膨胀;在景观水平上,受人类活动干扰作用,斑块数目不断增加,主要景观优势度不断下降,破碎化程度越来越高,斑块形状趋于简单化,景观格局趋向复杂化,景观结构不稳定性增加。

从景观格局变化的驱动力因素来看,人口增长、经济发展、区域政策和城市规划对于景观格局变化起到了很大的推动作用。

[1] Deng J S, Wang K, Hong Y, et al. Spatio-temporal dynamics and evolution of land use change and landscape pattern in response to rapid urbanization[J]. Landscape and Urban Planning, 2009,92(3):187-198.

[2] 盛莉.快速城市化背景下城市热岛对土地覆盖及其变化的响应关系研究[D].杭州:浙江大学,2013.

[3] 彭保发,石忆邵,王贺封,等.城市热岛效应的影响机理及其作用规律:以上海市为例[J].地理学报,2013,68(11):1461-1471.

[4] Li Z, Liu W, Zhang X, et al. Impacts of land use change and climate variability on hydrology in an agricultural catchment on the Loess Plateau of China[J]. Journal of Hydrology, 2009,377(1):35-42.

[5] 李志,刘文兆,张勋昌,等.未来气候变化对黄土高原黑河流域水资源的影响[J].生态学报,2009,29(7):3456-3464.

[6] 李志,刘文兆,王秋贤.黄土塬区不同地形部位和土地利用方式对土壤物理性质的影响[J].应用生态学报,2008,19(6):1303-1308.

[7] 吴文斌,杨鹏,唐华俊,等.土地利用对土壤性质影响的区域差异研究[J].中国农业科学,2007,40(8):1697-1702.

[8] 高中贵,彭补拙,喻建华,等.经济发达区土地利用变化对土壤性质的影响:以江苏省昆山市为例[J].自然资源学报,2005,20(1):44-51.

[9] 彭澄瑶.城市水资源可持续规划与水生态环境修复[D].北京:北京工业大学,2011.

[10] Meffert P J, Dziock F. The influence of urbanisation on diversity and trait composition of birds[J]. Landscape Ecology, 2013,28(5):943-957.

[11] 刘吉平,赵丹丹,田学智,等.1954—2010年三江平原土地利用景观格局动态变化及驱动力[J].生态学报,2014,34(12):3234-3244.

[12] Wood R, Handley J. Landscape dynamics and the management of change[J]. Landscape Research, 2001,26(1):45-54.

[13] 赵阳,余新晓,贾剑波,等.红门川流域土地利用景观动态演变及驱动力分析[J].农业工程学报,2013,29(9):239-248.

[14] 李保杰,顾和和.矿区土地复垦景观格局变化和生态效应[J].农业工程学报,2012,28(3):251-256.

[15] 谢花林.典型农牧交错区土地利用变化驱动力分析[J].农业工程学报,2008,24(10):56-62.

[16] 贾宝全,王成,邱尔发.南京市景观时空动态变化及其驱动力[J].生态学报,2013,33(18):5848-5857.

[17] 王慧.南京市土地利用景观格局变化及预测[D].南京:南京农业大学,2010.

[18] 王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1999,18(1):81-87.

[19] 刘纪远,布和敖斯尔.中国土地利用变化现代过程时空特征的研究:基于卫星遥感数据[J].第四纪研究,2000,20(3):229-239.

[20] 张忠辉,杨雨春,谢朋,等.松原市近20年土地利用景观格局动态变化[J].中国农学通报,2014,30(2):222-226.

[21] 刘纪远,张增祥,庄大方.20世纪90年代中国土地利用变化的遥感时空信息研究[M].北京:科学出版社,2005.

[22] 古琳,刘波,龚固堂,等.成都市近20年林地景观变化特征[J].应用生态学报,2010,21(5):1081-1089.

LandUseandLandscapePatternChangesandtheDrivingForceFactorsinNanjingFrom1986to2013

TONG Guangchen1, LIN Jie1, CHEN Hang2, GU Zheyan2, TANG Peng1, ZHANG Jinchi1

(1.CollegeofForestry,CollaborativeInnovationCenterofSustainableForestryinSouthernChinaofJiangsuProvince,NanjingForestryUniversity,KeyLaboratoryofSoilandWaterConservationandEcologicalRestorationofJiangsuProvince,Nanjing210037,China; 2.JiangsuSurveyingandDesignofWaterResourcesCo.,Ltd.,Yangzhou,Jiangsu225127,China)

Taking Nanjing City as the research object, we used the land use/land cover data of 1986, 1996 and 2002 and 2013 as the data source. Based on the theory of landscape ecology, the support of ArcGIS and Fragstats software, land use/land cover and landscape pattern spatial and temporal variation and driving factors in the recent 30 years of Nanjing were analyzed in terms of the land use type structure, speed change, transformation relation and landscape pattern. The results show that: (1) the land use/cover has changed dramatically in Nanjing City in recent 30 years, cultivated land plays the leading role in the whole study area, the area ratio was above 48%, but its advantage gradually reduces, a large number of natural landscape converted to man-made landscape features is the most significant change in the research area; (2) the change speed of overall landscape types increased, while grassland and other land use changes were the most active and forest land remained the most stable, the land use structure was at the rapid adjustment stage; (3) the transformation of cultivated land mainly to residential and construction land was significant; (4) landscape pattern changed significantly, the degree of fragmentation was more and more high, landscape pattern tended to be complicated, and landscape structure instability increased; (5) population growth, economic development, regional policy and city planning promoted the change of landscape pattern together. These results of the study can provide an important reference for the scientific planning and sustainable development of Nanjing City.

land use; landscape; driving force factor; Nanjing City

2016-02-25

:2016-03-25

国家自然科学基金(31200534);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)和2014年江苏省普通高校学术学位研究生科研创新计划项目(KYLX_0903)

佟光臣(1987—),男,江苏邳州人,硕士研究生,研究方向:土壤侵蚀遥感监测。E-mail:969714589@qq.com

林杰(1976—),女,辽宁丹东人,副教授,硕士生导师,研究方向:土壤侵蚀遥感监测。E-mail:jielin@njfu.edu.cn

F301; P901

:A

:1005-3409(2017)02-0240-06