基于地形梯度的高原山地区土地利用格局时空特征

——以贵州省盘县为例

2017-09-12董顺舟赵宇鸾李秀彬

董顺舟, 赵宇鸾,, 李秀彬

(1.贵州师范大学 地理与环境科学学院, 贵阳 550001; 2.中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101)

基于地形梯度的高原山地区土地利用格局时空特征

——以贵州省盘县为例

董顺舟1, 赵宇鸾1,2, 李秀彬2

(1.贵州师范大学 地理与环境科学学院, 贵阳 550001; 2.中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101)

地形因子在一定程度上制约着土地利用空间格局的形成及变化,高原山地区更为明显。该文选取贵州省盘县作为研究区,运用地学信息图谱理论、地形分布优势指数、地形位指数和土地利用综合程度指数分析了2000—2010年研究区土地利用在地形梯度上的空间分布和内在演变特征。结果表明:研究期间,盘县耕地大幅度减少,林地、草地、建设用地和水域大幅度增加,未利用地不甚明显.不同土地利用时空分布及其变化受地形因子的影响呈现一定的垂直分布特征。低级别区耕地优势位增强,水体优势位出现显著萎缩,中级别区林地和草地优势位基本保持稳定。高级别区林地和草地优势分布范围拉宽,建设用地和水体优势位出现退缩。土地利用图谱以稳定型和前期变化型为主,不同图谱变化类型均是不同级别区耕地向林地、草地及建设用地转化为主要特征。土地利用综合程度指数随地形级别区的增加呈现先下降后趋缓特征。高原山地区土地利用结构调整应充分统筹区域地形结构及土地利用格局垂直梯度特征,对不同土地利用类型优化布局进行因地制宜的安排与协调,实现区域土地资源在空间结构上的合理配置与可持续利用。

空间分布; 地形梯度; 地形位指数; 分布指数; 土地利用程度综合指数

土地利用变化客观记录了人类改造自然环境的时空动态过程,土地利用/植被变化(LUCC)研究已成为全球环境变化的核心领域[1]。山区具有高度空间异质化的山地环境,蕴含丰富的地理生态信息,其土地利用变化约为水平变异梯度的1 000倍[2-3]。山区也是贫困和生态环境脆弱集聚带,土地利用地形梯度变化对经济建设和农业生产活动具有深远的影响[4-5],其土地资源可持续利用关系到区域的粮食安全和生态安全[6]。地形因子是决定山区土地利用分布的重要因素之一,其特点变化直接或间接影响区域的地表物质迁移与能量转换[7]。地形基本决定了土地利用方式和人类利用土地的难易程度,山区土地利用空间分布通常在地形梯度上表现出明显的区域演变特征[8]。尤其是在人为活动强度大的区域,地形特征构成了大范围人为干扰强度下区域土地利用分布格局的基本骨架[9]。由于山区地形结构组成多样性、快速城镇化、土地利用内部转换变化性和类型优势分布特征、土地转型的过程、格局和驱动力多尺度综合特性,导致对地形梯度的土地利用变化特征分析存在一定难度[10-13]。利用DEM数字模型提取地形因子,为研究土地利用在区域的空间分布及变化特征提供了高效方法[14],而基于DEM为基础的地形梯度变化特征与土地利用相关性已成为LUCC研究的一个重要视角。目前,地形因子与土地利用相结合方面的研究,国内外多数学者已做了部分研究分析,如高程条件约束下土地利用类型空间分布特征、生态过程的效应和单一因子高程、坡度、坡向等地形因子对土地利用空间变化的效用分析[15-16]。综合来看,多集中在坡度、高程、坡向、地形起伏度、地形分布指数、地形位指数、土地利用综合程度指数等指标对土地利用数量结构变化进行定量分析[17-21]。地学信息图谱是以遥感、地理信息系统及数学模型为支撑的地球空间信息复合分析方法论,其图谱单元将地理实体、地理现象空间差异性及地理过程时序变化性综合起来,有效解决了空间与过程的集成研究问题[22-23],故综合地形因子与地学信息图谱分析理论研究土地利用变化已成为一种趋势。分析土地利用在地形梯度上的时空分布及变异特征,有助于深入揭示土地利用变化内外环境因子的关联性,对了解不同地形环境下土地利用变化演变特征等具有重要的实际意义,进而为区域的土地利用分布及变化特征和土地资源优化布局奠定基础。

盘县是贵州煤炭资源型城市,土地利用受地形限制性较强,是高原山地区城镇化快速发展和资源环境变化尤为显著的典型地区。本文选取盘县作为案例区,利用GIS作为基本的空间分析工具,构建研究区土地利用数据库,运用地形位指数、地形分布优势指数、地学信息图谱理论和土地利用综合程度指数系统且定量分析高原山地区土地利用在地形梯度上的空间分布及变化特征,旨在为高原山地区乃至山区土地资源优化配置提供依据。

1 研究区概况

盘县(104°17′—104°57′E,25°19′—26°17′N)位于贵州省西部,土地总面积约4 061.40 km2。属贵州省六盘水市,东邻普安县,南连兴义市,西与云南省宣威县、富源县接界,北与水城县接壤,地处云贵高原中段过渡地带,北盘江等河流深切。地势西北高,东部和南部较低,中南部隆起。最高海拔为2 865 m,最低海拔为735 m,相对高差达2 130 m,地形起伏较大,山地特征显著。地貌属高原山地类型,部分区域分布有丘陵、山间坝地。气候属亚热带春干夏湿温和气候,降水量1 394.9 mm,雨季多暴雨,年均气温15.2℃。森林覆盖率为60.03%。煤炭、汞等矿产资源丰富,存储量大,是西南地区重要的资源型城市之一。辖7乡,14镇,6个街道办事处。2012年末人口118万人,其中农业人口97万人,人口密度约238人/km2。同时盘县也是贵州省经济较为发达的城市,全县地区生产总值达300.98亿元,其一产、二产、三产分别占地区生产总值的6.4%,73.6%,20%,城镇化率为39.56%。盘县山地特征鲜明,人口密度大,人地矛盾尖锐,资源开发利用水平较高,土地利用分布深受地形因子影响,水土流失较为严重,因此,区域土地利用在地形梯度上的空间格局分布及变化特征值得关注。

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

2000年、2005年和2010年土地利用数据来源于贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室,将研究区土地利用类型矢量数据转换成30×30像元的栅格数据。依据研究区地形地貌和土地利用结构特征,结合中国科学院应用数据中心下载的30 mDEM数据,对不同地形因子进行重分级。将坡度划分为5级:0°~6°(平缓坡),6°~15°(缓坡),15°~25°(斜坡),25°~35°(缓陡坡),>35°(陡坡);为了与坡度相对应,将高程划分为5级,755~1 566 m,1 566~1 755 m,1 755~1 940 m,1 940~2 199 m,>2 199 m;使用GIS中的Equal Interval方法将地形位指数分成5级。将土地利用类型分布栅格图与坡度、高程、地形位栅格图进行栅格图层运算,提取统计不同时期土地利用在各地形因子上的数量和空间变化过程特征。土地利用参考我国土地利用分类标准[24],综合当地实际情况将土地利用类型划分为:建设用地、耕地、林地、草地、水体、未利用地6种一级地类。

2.2 研究方法

2.2.1 地形位指数 为了定量分析土地类型空间格局与地形梯度关联性,采用地形位指数来度量地形梯度。地形位模型即将高程与坡度组合成一个地形位指数来综合描述。其中,坡度越大,高程越高,地形位指数就越大;反之则越小,其他组合情况的地形位指数居于中间值。公式[25-26]如下:

2.2.2 分布指数 为了消除地形梯度分级和土地利用面积差异的影响,研究引入地形优势分布指数,分布指数是一个标准化、无量纲指数;如果Pie>1,说明第i种地类在第e地形上占据优势,值越大,优势度越大;Pie<1,第i种地类在第e地形上占据劣势;Pie=1,第i种地类在第e级地形上的比重与研究区内该地类的比重相等。公式[27]如下:

式中:Pie为分布指数;Sie为e地形级别区第i种土地利用类型面积;Si为整个研究区内第i种土地利用类型总面积;Se为整个研究区内e地形级别区总面积;S为整个研究区域面积。

2.2.3 土地利用图谱法 利用GIS空间分析模块,对土地利用现状数据进行编码和叠加(表1),探讨不同时期间土地利用类型总体的内在演变特征。研究将图谱变化模式概括为稳定型(2000—2010年没有变化)、前期变化型(仅2000—2005年变化)、后期变化型(2005—2010年变化)、反复变化型(2000—2010年至少2种转化,且2000—2010年利用类型相同)和连续变化型(2000—2010年至少2种转化,且2000年、2010年利用类型不同)五种类型。公式[28]如下:

Y=G1×10n-1+G2×10n-2+…+Gn×10n-n

式中:Y为土地利用代码计算合成的n位数字;n为土地利用的时期数目;Gn为第n期的土地利用单元。

表1 土地利用分类方案及编码

2.2.4 土地利用程度综合指数 为了定量研究土地利用程度的地形分异特征,采用土地利用程度综合指数。土地利用程度分级指数是根据区域土地利用强度赋值(表2)。公式[29]如下:

式中:La为土地利用程度综合指数;Ai为第i级的土地利用程度分级指数;Ci为第i级土地利用程度分级面积百分比。

表2 土地利用程度分级赋值

3 结果与分析

3.1 土地利用结构变化的地形梯度差异特征

3.1.1 土地利用结构变化的坡度梯度差异 将土地利用分布栅格图与坡度栅格图进行图层运算,提取且统计土地利用在各坡度级别区的数量结构变化特征。由表3可见,研究期间全县土地利用数量结构发生了显著变化;其中,受人类活动干扰性较强的耕地大幅度减少,从2000年160 667.55 hm2减少为2010年的143 480.16 hm2,共减少17 187.39 hm2,年均下降1.07%;而草地、建设用地、林地和水域则大幅度递增,适应性极强的林地和草地增幅尤为剧烈,分别增加12 499.92 hm2,4 223.34 hm2,其次是建设用地和水域,增加面积分别为240.57 hm2,172.53 hm2,未利用地基本保持稳定。

从不同坡度级别区的土地利用分布面积可见,6°~15°级别区面积分布最为广泛,占研究区总面积的44.17%;其次是15°~25°级别区,占总面积的31.37%;<6°级别区面积占总面积的12.98%;>25°级别区面积占总面积的11.47%。由此可见,全县土地利用类型主要分布在25°以下级别区范围内。

表3 研究区不同坡度梯度上各土地利用类型的面积 hm2

0°~6°级别区主要分布地类为耕地、林地和草地,分别占2010年各地类总面积的17.74%,9.54%和10.27%。耕地在该级别区共减少1 584.36 hm2。林地和草地共增加1 483.11 hm2,其林地占了76.19%。6°~15°级别区主要分布地类为林地、耕地、建设用地和草地,分别占2010年各地类总面积的41.99%,48.35%,54.00%和39.41%。该坡度级别区地类面积变化尤为剧烈。其中,林地、草地、建设用地和水域大幅度增加,增加面积分别为4 605.66 hm2,1 523.61 hm2,148.23 hm2,69.66 hm2,耕地减少6 403.05 hm2。可以得知,该坡度级别区土地利用变化以耕地转林地、草地和建设用地为主要变化类型。15°~25°级别区主要分布地类为林地、耕地和草地,分别占2010年各地类总面积的34.96%,26.48%和33.98%。地类面积变化剧烈程度仅次于6°~15°级别区。所有土地利用增加类型中,增幅最大属林地和草地,分别增加4 534.48 hm2,1 537.38 hm2;耕地减少6 148.71 hm2。>25°以上主要分布地类为林地、耕地和草地,分别占2010年各地类总面积的13.51%,7.43%和16.33%。其中,林地和草地分别增加2 229.93 hm2,809.19 hm2,耕地仍大幅度减少,该级别区减少3 051.27 hm2。

综上所述,随坡度级别区的增加,耕地在不同坡度级别区均大幅度减少,林地、草地、建设用地和水域大幅度增加,未利用地基本保持稳定。耕地减少主要发生在6°~25°级别区,占耕地减少总面积的73.03%。林地、草地、建设用地和水域增加主要也发生在该级别区。分别占总增加面积的73.12%,72.48%,69.02%和63.38%。林地在>6°级别区面积增加最多,自陡坡耕地实施退耕还林还草工程以来,陡坡区域耕地面积逐步减少,林地、草地面积增加明显,更有利于高原山地区生态恢复。草地变化主要发生在15°~25°级别区,建设用地和水域主要发生在6°~15°级别区,而未利用地集中在6°~25°级别区,且废弃工矿用地及撂荒土地是造成未利用地的根本原因。

3.1.2 土地利用结构变化的高程梯度差异 同理,由表4可见,研究区在1 566~1 755 m和1 755~1 940 m级别区面积分布较多,分别占2010年地类总面积的29.96%和36.04%;其次是1 940~2 199 m高程级别区,占2010年地类总面积的17.36%;755~1 566 m级别区占地类总面积的12.08%;>2 199 m级别区占地类总面积的4.57%。说明研究区土地利用类型主要分布在<2 199 m级别区范围内。

表4 研究区不同高程梯度上各土地利用类型的面积 hm2

755~1 566 m级别区主要分布地类为耕地、林地和水域,分别占2010年各地类总面积的15.91%,8.60%和50.00%。该级别区耕地减少1 852.47 hm2,林地和草地共增加1 655.64 hm2,水域增加161.19 hm2。1 566~1 755 m级别区主要分布地类为林地、耕地、草地和建设用地,分别占2010年各地类总面积的26.11%,35.10%,30.04%和34.92%。其林地、草地及建设用地增加面积分别为3 308.04 hm2,1 087.83 hm2,64.80 hm2,耕地减少4 497.93 hm2。1 755~1 940 m级别区主要分布地类为林地、耕地、草地、建设用地和未利用地,分别占2010年各地类总面积的36.96%,34.70%,36.79%,28.87%和73.53%。地类面积变化剧烈程度较大在该级别区。具体来看,在该级别区耕地减少6 483.24 hm2,林地、草地及建设用地分别增加4 800.24 hm2,1 499.31 hm2,175.77 hm2,而未利用地基本保持稳定。1 940~2 199 m级别区主要分布地类为林地、草地和耕地,分别占2010年各地类总面积的21.39%,18.65%和11.96%。林地和草地共增加3 474.09 hm2,耕地减少3 470.85 hm2。>2 199 m级别区主要分布地类为林地和耕地,分别占2010年各地类总面积的2.32%和6.92%。其中,林地增加774.36 hm2,耕地减少882.90 hm2。

总之,随高程级别区的增加,林地、草地、建设用地和水域均大幅度增加,耕地大幅度减少,未利用地基本保持稳定。耕地面积的减少主要发生在1 566~1 940 m高程级别区,占地类总面积的69.80%。林地、草地、建设用地和水域面积的增加主要也发生在1 566~1 940 m级别区,占地类总面积的63.08%,66.84%,63.79%和48.19%。未利用地主要集中在1 755~1 940 m级别区。

3.1.3 土地利用结构变化在地形梯度上的空间分布特征 从不同坡度级别区土地利用类型的分布指数可知(图1),在坡度1—2级别区林地、草地分布指数小于1,处劣势分布区域,耕地、建设用地和水体分布指数大于1,处优势分布区域,说明耕地及建设用地是土地利用的主导方式;在3—5级别区林地、草地分布指数大于1,占据优势地位,耕地、建设用地和水体分布指数小于1,占据劣势地位;未利用地在1,4—5级别区分布指数小于1,而在2—3级别区占据优势地位。从时间上看,2005年、2010年林地和草地在坡度3—5级别区分布指数较2000年整体呈现增加态势,而耕地在该级别区呈现减少态势,土地利用结构趋向合理,导致自然生态类型的优势逐渐向更高范围扩展,这可能与多年来全县退耕还林还草政策有关,也可能与人口乡城迁移引起的耕地撂荒有关;耕地在1—2级别区分布指数呈现增加态势,表明部分闲置工矿用地经土地整治后复垦为耕地,使得1—2级别区的耕地面积损失得到有效补偿;水体在1—2级别区分布指数呈现减少态势,3—5级别区呈现增加态势,说明在城镇化进程的加速下城市和农村建设用地扩张双向挤占水体,使得1—2级别区水体优势位出现退缩;建设用地与未利用地分布指数变化不甚明显。

图1 研究区不同土地利用类型在坡度梯度上的分布

从不同高程级别区土地利用类型的分布指数可知(图2),在高程1—2级别区林地、草地分布指数小于1,处劣势分布区域,耕地、建设用地和水体分布指数大于1,处优势分布区域;在3—5级别区林地分布指数大于1,占据优势地位,草地在3—4级别区占据优势位,耕地、建设用地和水体在3—5级别区分布指数小于1,占据劣势地位;未利用地除在3级别区分布指数大于1之外,其他级别区均处于劣势地形位。从时点上看,林地在5级别区分布指数呈现略微增加态势,林地面积有恢复趋向;耕地在1—2级别区分布指数增加显著,3—5级别区呈现减少态势,表明在1—2级别区耕地出现大量亏损,由非农地块的转化而得到补偿,优势分布范围被拉宽,3—5级别区不适宜耕作的地块被释放,优势位出现萎缩,说明部分水土流失较大的陡坡区域耕地逐步退出农业生产,实施还林还草工程,水土流失得到缓解;水体在1级别区分布指数呈现增加态势,2—5级别区呈现减少态势,说明在1级别区人类修建的人工湖和水库面积逐年增加,在2—5级别区人类活动对水体改造作用明显,使水体的优势位出现萎缩,表明在注重经济发展的同时应维护区域水资源的稳定;建设用地、草地和未利用地分布指数变化不甚明显。

从不同地形位级别区土地利用类型的分布指数可知(图3),在地形位1—2级别区林地、草地及未利用地分布指数小于1,处劣势分布区域,耕地和建设用地分布指数大于1,处优势分布区域;3—5级别区林地、草地和未利用地分布指数大于1,耕地分布指数小于1,占据劣势位;在4—5级别区建设用地和水体分布指数大于1,占据优势位,水体在1—3级别区分布指数小于1,占据劣势位。从时点上看,林地在4—5级别区分布指数呈轻微增大态势,说明在4—5级别区林地优势位没有受到其他土地利用类型的挤压而使得优势位被拉宽;耕地在1—2级别区分布指数呈现增加态势,3—5级别区呈现减少态势,表明1—2级别区峡谷坝地耕地面积出现大量损失,通过向非农地块扩张而得到有效补偿,3—5级别区山地高原受退耕还林政策等驱动耕地优势位出现萎缩,逐渐向更低地形位发展形成新的稳定优势位;建设用地在5级别区分布指数呈现减少态势,说明城镇发展用地逐步向盆地坝地方向扩展,在3级别区分布指数达到波谷,主要在3级别区河谷切割阶地上,可利用土地资源面积甚少;草地在1—2级别区分布指数呈现减少态势,4—5级别区呈现增加态势,表明在低地形级别区草地资源遭到破坏,主要用于弥补耕地数量,人为活动干扰范围的缩小有利于草地面积在高地形级别区的保护;水体在1—2级别区分布指数呈减少态势,3—5级别区呈现增加态势,说明水体在低地形区域优势位已逐步失去,优势位出现萎缩,应注重调整土地利用结构,防止水资源分布优势被其他土地利用类型挤占,实现水资源在空间结构上的有效配置,高级别区优势位拉宽,水体面积得到有效弥补;未利用地分布指数变化不甚明显。

图2 研究区不同土地利用类型在高程梯度上的分布

图3 研究区不同土地利用类型在地形位梯度上的分布

3.2 土地利用图谱的地形梯度效应分析

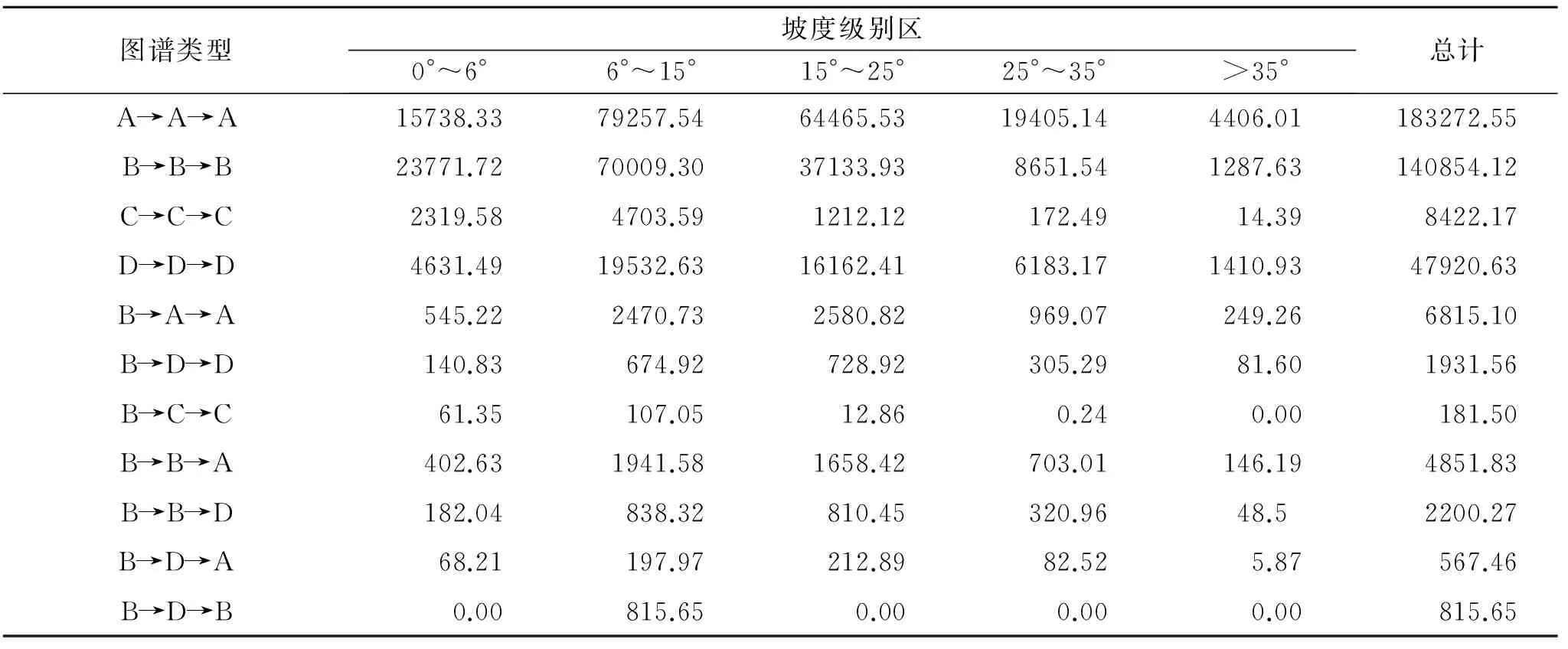

3.2.1 土地利用主要图谱类型变化特征 从土地利用主要变化图谱分析可知(表5),稳定型及前期变化型占比较大,分别占总面积的95.77%,2.24%,最小图谱变化类型为反复变化型,且变化不甚明显。(1) 稳定型:集中分布在地势平坦的峡谷坝地区域,其最大变化模式为林地→林地→林地,占稳定型图谱面积的48.05%,紧跟其后的是耕地→耕地→耕地变化模式,占图谱面积的36.84%,说明研究区的生产结构中农林业占有重要地位;(2) 后期变化型:耕地→耕地→林地为主要图谱变化模式,占后期变化型图谱面积的67.39%,可知耕地与林地间的转化为该图谱变化的主要特征,这得益于国家“退耕还林”政策的实施;前期、后期和连续变化型占各图谱总面积介于 1.80%~2.24%,且前期、后期和连续变化型是耕地向林地、草地、建设用地的转化为主要变化特征,说明不宜耕作的土地基本转变为林地和草地,尤其指出现状城镇发展用地供需矛盾突出,城镇和农村建设用地双向挤占耕地仍面临严峻挑战;(3) 反复变化型:耕地→草地→耕地为该图谱变化的主要模式,草地向耕地的转化为主要变化类型,这可能与“耕地占补平衡”政策实施有关,山区应谨慎通过土地开发项目来实现耕地占补平衡,这可能会破坏山区脆弱环境。

3.2.2 土地利用图谱的坡度梯度效应特征 从土地利用主要变化图谱的坡度级别区分析可知(表6):(1) 稳定型:林地→林地→林地、耕地→耕地→耕地、草地→草地→草地、建设用地→建设用地→建设用地变化模式主要发生在6°~25°级别区,分别占各图谱总面积的78.42%,

76.07%,74.49%和70.24%。(2) 前期变化型:耕地→林地→林地、耕地→草地→草地变化模式主要发生在6°~25°级别区,分别占各图谱总面积的74.12%和72.67%,而耕地→建设用地→建设用地变化模式则主要发生在0°~15°坡度级别区,占该图谱总面积的92.78%。(3) 后期变化型:耕地→耕地→林地、耕地→耕地→草地变化模式主要发生在6°~25°级别区,分别占各图谱总面积的74.19%和74.93%。(4) 反复变化型:耕地→草地→耕地变化模式主要发生在6°~15°级别区。(5) 连续变化型:耕地→草地→林地变化模式主要发生在6°~25°级别区,占图谱面积的72.40%。由此可见,不同变化类型的主要图谱变化模式均集中发生在6°~25°级别区范围内。

表5 研究区土地利用变化图谱统计

表6 研究区主要图谱变化类型在坡度梯度上的面积分布 hm2

3.2.3 土地利用图谱的地形位梯度差异特征 从土地利用主要变化图谱分析可知(图4):(1) 稳定型。主要变化模式林地→林地→林地、草地→草地→草地集中发生在3—4级别区,耕地→耕地→耕地主要发生在1—2级别区,说明林地和草地在中高地形级别区处主导地位,耕地在低地形级别区占据优势位(图4E)。(2) 耕地转为林地、草地、建设用地均为前期、后期和连续变化型的主要变化特征,主要发生在1—2,4—5级别区(图4 A,B,D),一方面得利于”退耕还林还草”政策的推行,使不适宜耕作地块退出农业生产,另一方面城镇化背景下耕地大幅度减少。(3) 反复变化型。主要变化模式耕地→草地→耕地主要发生在3级别区(图4C),说明为了保证耕地数量不减少,开垦草地补充耕地,导致该区域草地受到不合理的开发利用。

图4 研究区不同图谱类型下主要变化类型的地形分布指数

3.3 土地利用程度的地形梯度效应

从土地利用综合程度指数的地形位梯度可知(表7):研究区不同时点地形级别区土地利用综合指数分别为246.95,244.56,242.93,均略高于全国平均水平231.92。土地利用程度综合指数随地形位的增加均呈先下降后趋缓特征,1~2级地形位土地利用程度相对较高,这与该区位于高原峡谷坝地区有关,其人类经济生产建设活动频繁,土地利用综合开发程度相对较高。2000—2010年期间,土地利用程度变化量和变化率均为负值。其原因是研究区所有地形梯度上耕地面积减少对区域土地利用程度指数的负向贡献程度远大于建设用地、林草地等增加面积对该县土地利用程度的正向贡献程度。从时间变化看,2000—2005年土地利用综合程度指数增量为-11.96,其减少幅度大于2005—2010年土地利用综合程度指数减少幅度。同时,土地利用程度指数在不同地形级别区2000年均大于2010年,意味着10 a间不同地形级别区的土地利用开发程度均降低,体现了高原山地区土地利用存在粗放化现象。其中,减少最大主要发生在地形5级别区,其值为-5.03,减少最少发生在地形1级别区,其值为-3.17,说明在加速城镇化背景下偏远山区劳动力析出对高级别区土地利用影响较大,由于高级别山区劳动力城乡迁移,引起坡耕地撂荒现象尤为严重,而对低级别区山区土地利用影响较小。

表7 研究区土地利用程度综合指数在地形梯度上的分布

4 结论与讨论

通过研究发现盘县耕地大幅度减少,林地、建设用地和水体增加,地类面积变化主要发生在6°—25°和海拔<1 940 m级别区范围内。不同土地利用类型时空分布及其变化受地形因子影响,呈现一定的垂直分布特征。低地形的山间坝地区域耕地优势位增强,水体优势位出现萎缩,中地形的高原深切河谷阶地区域林地、草地优势位基本保持稳定,高地形的高原面区域优势分布范围拉宽,建设用地和水体优势位出现退缩。土地利用图谱变化以稳定型和前期变化型为主,其稳定型以低、高级别区的耕地、林地和草地等土地利用类型基本保持不变,而前期、后期和连续变化型主要是低、高级别区耕地向林地、草地和建设用地的转化类型,反复变化型是中级别区耕地向草地转化为主要特征。不同级别区土地利用综合程度指数随级别区的增加先下降后趋缓;土地利用开发程度出现连续降低态势,高原山地区土地利用粗放化特征显著。

基于上述研究,提出高原山地区土地资源利用优化配置建议主要有:在经济建设占用和山区坝地资源稀缺的双重约束下,西南山区城市应避免摊大饼式发展模式,城市扩展应适当向坝子周边山地低丘缓坡地带布局,既减少占用优质坝地,又体现山地城市特色。中、高地形梯度是林草地优势分布区域,该区应逐步退出传统种植业,发展山地特色畜牧业;同时,该区域耕地转为林草地现象普遍,可能与城镇化进程中劳动力析出导致坡耕地撂荒有关,这应引起政府、国土开发等部门的关注,特别是在耕地占补平衡政策实施过程中,应慎重在该区域开展土地开发等国土整治项目,避免发生新开垦耕地撂荒、浪费涉农资金现象。因此,高原山地区土地利用结构调整应充分统筹遵循区域地形结构及土地利用格局垂直梯度特征,对不同土地利用类型优化布局进行因地制宜的安排与协调,实现区域土地资源在空间结构上的合理布局与可持续利用。

[1] 李秀彬.全球环境变化研究的核心领域:土地利用/土地覆被变化的国际研究动向[J].地理学报,1996,51(6):553-558.

[2] Lauer W. Human development and environment in the Andes: A geoecological overview[J]. Mountain Research and Development, 1993,13(2):157-166.

[3] 哈凯,丁庆龙,门明新,等.山地丘陵区土地利用分布及其与地形因子关系:以河北省怀来县为例[J].地理研究,2015,34(5):909-921.

[4] 靖娟利,陈植华,胡成,等.中国西南部岩溶山区生态环境脆弱性评价[J].地质科技情报,2003,22(3):95-99.

[5] 孙然好,陈利顶,张百平,等.山区景观垂直分异研究进展[J].应用生态学报,2009,20(7):1617-1624.

[6] Yuluan Z, Meng Z, Xiubin L, et al. Farmland marginalization and policy implications in mountainous areas: A case study of Renhuai City, Guizhou[J]. Journal of Resources and Ecology, 2016,7(1):61-67.

[7] 崔步礼,李小雁,姜广辉,等.基于DEM的山地丘陵区土地利用变化/覆被研究:以青海湖流域为例[J].自然资源学报,2011,26(5):871-880.

[8] 喻红,曾辉.快速城市化地区景观组分在地形梯度上的分布特征研究[J].地理科学,2001,21(2):64-69.

[9] 毛蒋兴,李志刚,闫小培,等.深圳土地利用时空变化与地形因子的关系研究[J].地理与地理信息科学,2008,24(2):71-76.

[10] Songlin M, Yifeng Z. Land use changes of valleys based on topographic factors in Beijing mountainous regions of China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2016,7(1):68-76.

[11] 邱扬,傅伯杰,王军,等.黄土丘陵小流域土地利用的时空分布及其与地形因子的关系[J].自然资源学报,2003,18(1):20-29.

[12] 蔡运龙.贵州喀斯特高原土地系统变化空间尺度综合的研究方案[J].地球科学进展,2009,24(12):1301-1306.

[13] 梁发超,刘黎明.基于地形梯度的土地利用类型分布特征分析:以湖南省浏阳市为例[J].资源科学,2010,32(11):2138-2144.

[14] Hobbs R J, Saunders D A, Arnold G W. Integrated landscape ecology: A Western Australian perspective[J]. Biological Conservation, 1993,64(3):231-238.

[15] 郜红娟,张朝琼,张凤太,等.基于地形梯度的贵州省土地利用时空变化分析[J].四川农业大学学报,2015,33(1):62-70.

[16] 赵艳霞,武爱斌,刘欣浅,等.山丘陵区土地利用地形梯度特征与生态服务价值响应[J].水土保持研究,2014,21(3):141-145.

[17] 斯钧浪,齐伟,曲衍波,等.胶东山区县域土地利用在地形梯度上的分布特征[J].应用生态学报,2009,20(3):679-685.

[18] 卜心国,王仰麟,沈春竹,等.深圳市地形对土地利用动态的影响[J].地理研究,2009,28(4):1011-1021.

[19] 周启刚,陈丹.重庆山地都市区土地利用地形梯度特征分异研究[J].水土保持研究,2013,30(3):86-91.

[20] 刘玲,王勇,谢世友,等.基于GIS的岩溶区土地利用的地形梯度分布研究:以酉阳县板溪乡为例[J].中国岩溶,2013,32(4):462-471.

[21] 龚文峰,杜崇,范文义,等.基于GIS的景观空间格局地形分布及生态效应的研究:以黑龙江省尚志市帽儿山地区为例[J].吉林大学学报:地球科学版,2009,39(5):899-906.

[22] 张国坤,邓伟,张洪岩,等.新开河流域土地利用格局变化图谱分析[J].地理学报,2010,65(9):1111-1120.

[23] 叶庆华,刘高焕,田国良,等.黄河三角洲土地利用时空复合变化图谱分析[J].中国科学D辑,2004,34(5):461-474.

[24] 岳健,张雪梅.关于我国土地利用分类问题的讨论[J].干旱区地理,2003,26(1):78-88.

[25] 龚文峰,袁力,范文义,等.基于地形梯度的哈尔滨市土地利用格局变化分析[J].农业工程学报,2013,29(2):250-259.

[26] 陈利顶,杨爽.土地利用变化的地形梯度特征与空间扩展:以北京市海淀区和延庆县为例[J].地理研究,2008,27(6):1225-1234.

[27] 马士彬,张勇荣,安裕伦.山区城市土地利用动态空间分布特征:以贵州省六盘水为例[J].自然资源学报,2012,27(3):489-496.

[28] 李京京,吕哲敏,石小平,等.基于地形梯度的汾河流域土地利用类型时空变化分析[J].农业工程学报,2016,32(7):230-236.

[29] 贾科利,常庆瑞,张俊华,等.陕北农牧交错带土地利用变化及驱动机制分析[J].资源科学,2008,30(7):1053-1060.

SpatiotemporalPatternsofLandUseChangeinPlateauRegionBasedontheTerrainGradient—ACaseStudyinPanxianCounty,GuizhouProvince

DONG Shunzhou1, ZHAO Yuluan1,2, LI Xiubin2

(1.SchoolofGeographicandEnvironmentalSciences,GuizhouNormalUniversity,Guiyang550001,China;2.InstituteofGeographicSciencesandNaturalResourcesResearch,ChineseAcademyofSciences,Beijing100101,China)

To a certain extent, terrain factors have effects on the formation and change of land use spatial pattern, especially in plateau region. We selected Panxian County in Guizhou Province as the study area, and used the geological information mapping theory, terrain distribution advantage index, terrain index gradient and land utilization comprehensive index to systematically and quantitatively analyze the spatial distribution and intrinsic evolution characteristics of land use of research area in the topographic gradient in the period from 2000 to 2010. The results showed that during the study period, in Panxian, cultivated land reduced greatly, forestland, grassland, construction land and water bodies increased a lot, change of unused land was not obvious; spatial distribution of different land use types and their changes under the influence of terrain factor had vertical distribution characteristics. Terrain advantage of low level terrain area of cultivated land enhanced, terrain advantage of water body significantly shrinked, in middle level terrain area, terrain advantage of forestland and grassland remained stable. In high level terrain area, distribution range of terrain advantage of forestland and grassland became wide, construction land and water body shrinked. The changes of land use map are given priority to stable type and precancerous change type, different types are the changes of cultivated land to forestland, grassland and construction land conversion as the main characteristic in different terrain areas. The comprehensive land use degree index increased first and then remained stable with the increase of terrain area. Adjustment of land use structure in the plateau region should take full consideration of terrain structure and the vertical gradient of land use structure, optimize the layout of different land use types in arrangement and coordination of adjust measures to local conditions, to realize appropriate arrange and sustainable utilization of land resource on the spatial structure.

spatial distribution; terrain gradient; terrain index gradient; distribution index; land utilization comprehensive index

2016-08-10

:2016-09-26

国家重点基础研究发展计划(2015CB452706);国家自然科学基金(41361021);中国科学院陆地表层格局与模拟重点实验室开放基金项目(GJ-2015-03);贵州省科学技术基金项目[黔科合J字LKS(2013)17]

董顺舟(1988—),男,贵州兴义人,硕士研究生,研究方向,主要从事土地利用规划管理研究。E-mail:1352188223@qq.com

赵宇鸾(1983—),男,江西丰城人,副教授,在站博士后,研究方向,主要从事土地利用与山区发展研究。E-mail:zhaoyl.09b@igsnrr.ac.cn

F301.24

:A

:1005-3409(2017)02-0213-10