黄土丘陵区县南沟流域农业产业-资源系统链网结构分析

2017-09-12刘罕奇王继军

刘罕奇, 王继军,2

(1.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100; 2.西北农林科技大学, 陕西 杨凌 712100)

黄土丘陵区县南沟流域农业产业-资源系统链网结构分析

刘罕奇1, 王继军1,2

(1.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100; 2.西北农林科技大学, 陕西 杨凌 712100)

针对黄土丘陵区农业产业—资源系统链网结构发生重要变化的现实,对县南沟流域退耕以来农业产业—资源系统链网结构变化过程以及演变路径进行了分析。结果表明:农业产业—资源系统链网结构变化过程可以划分为四个阶段:(I)生态系统修复阶段→(Ⅱ)经济系统(结构)适应阶段→(Ⅲ)农业产业—资源系统相悖阶段→(Ⅳ)农业产业—资源系统优化耦合阶段,系统已经经历了I、Ⅱ、Ⅲ阶段,现处于第Ⅲ阶段。在这个过程中农业资源系统得以恢复重建,农业产业系统结构逐渐调整,经济效益逐年上升,然而产业系统与资源系统并未达到协调发展状态,目前林草资源丰富且未得到合理、有效利用,因此需要进一步优化农业产业—资源耦合系统结构,以促进区域可持续发展。同时,还可以得出:农业产业—资源系统链网结构可通过资源环境、农业资源、农业产业、经济效益予以表征。

农业产业—资源系统; 链网结构; 演变路径; 碳汇; 县南沟流域

农业产业—资源系统链网是现实演化发展所形成的体现农业产业系统与农业资源系统相关关系或耦合关系的链网,其链网结构能够充分体现系统各要素之间的发展关系,根据不同时期链网结构的变化能够预测系统未来的发展趋势。在黄土高原丘陵区,由于退耕还林还草工程的实施,改变了农业产业与资源系统的演变轨迹[1],农业产业与资源系统链网结构发生了巨大变化。在这过程中,区域农业产业与资源(量)的一致性程度较弱,农业产业系统与农业资源系统处于相悖态势,主要表现在资源短缺与资源浪费并存、林草产业及相关产业发展滞后等[2-3]。相悖态势的存在影响到了系统的功能,而系统的功能由系统链网结构决定,要想提升系统的功能就必须优化系统链网结构,因此分析农业产业—资源系统链网结构变化过程对系统功能提升和区域可持续发展具有重要意义。从现有研究来看,大部分学者主要进行了产业系统与资源系统耦合的评价等内容分析[3-7],对于系统链网结构变化过程研究不足。农业产业与资源系统是一个有机统一体,在目前系统未能达到最优耦合发展的情况下,探讨农业产业系统与农业资源系统相关要素的互动关系,是完善系统链网结构和寻找新的经济增长点的关键。作为本选题的主线,核心解决退耕后农业产业结构和农业资源结构的关系,以期为进一步调整农业系统结构奠定基础。

县南沟流域是黄土高原丘陵区退耕还林还草工程实施的典型代表流域,从退耕前、退耕过程、到现在的演变中,农业产业—资源系统的链网结构发生显著变化,形成了新的发展格局。在此,通过对流域农业产业系统与农业资源系统的链网结构变化过程进行分析,旨在为协调好产业与资源的关系,实现农业生态经济系统良性循环提供依据。

1 研究区概况与资料来源

1.1 研究区概况

县南沟流域位于安塞县沿河湾镇(109°12′12″—109°22′12″E,36°41′24″—36°46′12″N),流域面积50.64 km2,属典型暖温带干旱半干旱气候,年平均气温8.8℃,年降水量500~550 mm,降雨年际差异大,且年内分配不均,60%~80%降雨集中在7—9月。该流域包括5个行政村(砖窑沟、方家河、畔坡山、崖窑、寨子湾)和1个自然村(何塌),2015年有农户544户,人口2 534人。自退耕以来,流域的土地利用结构发生了显著的变化,耕地:林地:草地面积比由1998年的1∶0.38∶5.48变为2015年的1∶7.3∶11.6。农户收入主要来自于种植业、果业、畜牧业、工副业等,种植业主要类型包括粮食作物、经济作物,人均纯收入总体呈上升趋势,由1999年的1 300多元/人增长至2015年的6 645元/人,农业总收入为858万元。

1.2 资料来源

1999年县南沟流域成为退耕还林还草工程试点单元,开始实施退耕还林还草工程。因此,以1998年为基础年,选择1998—2015年为研究时段,探讨退耕还林还草工程实施后农业产业与农业资源系统的变化情况。本研究所用到的数据来源于1998—2015年课题组的调研资料以及1998—2015年《安塞县统计年鉴》。文中的图表分别用Word 2010,Sigmaplot 10.0制作。

2 退耕工程实施以来农业产业—资源系统链网结构及特征

黄土高原丘陵区的治理是一个循序渐进、持续不断的过程,自1999年退耕以来,黄土高原丘陵区在满足粮食自给半自给的前提下,林草植被得到了较大的恢复,生态环境得到了有效的改善,促进了农民收入的增加和劳动力就业结构的变化,同时也加速了农村经济结构的调整[8]。然而在系统变化的过程中,资源没有得到有效、充分利用,产业结构仍需调整,所以明确农业产业—资源系统内在的发展规律和演变过程,对于区域经济发展具有重要意义。

在此,首先对农业产业—资源系统的链网结构进行分析,以明确农业产业—资源系统各要素之间的相关关系。从农业产业角度而言,主要涉及种植业、林果业、畜牧业;从农业资源角度而言,研究区农业产业—资源系统演化过程主要涉及耕地、林地、草地;从生态功能的角度而言,主要涉及食物生产、涵养水源、气候调节、气体调节、原材料生产、土壤保持、废物处理、维持生物多样性[9-11]。

在系统中,农业资源子系统主要包括生产用地和荒山坡地,其中生产用地按区位和质量划分将其归类为一类用地和二类用地。一类用地包括川地、坝地和近村梯田,这些用地不仅土壤肥力高、耕作面平整,而且离村落较近、交通方便,利于村民对耕地进行管理,便于发展种植业。自退耕以来,种植业的发展趋于多元化、高效化,经济效益显著增加,不仅自身可满足当地区域发展的需求,还对养殖业等产业起到了促进作用。二类用地包括远村梯田和山坡地,这些用地离村较远,加之灌溉不方便,不利于农民对其进行过于频繁的精细管理,所以在梯田上主要选择种植经济林,以满足人们对经济的需求,在山坡地上不利于肥力保持和管理,选择发展种植生态林和草地,以发挥土地的最大利用价值。荒山坡地是除生产用地以外的巨大资源,它不仅面积大,而且主要依赖于自然条件,对农民没有管理方面的要求,只需因地制宜的合理安排林草种植,以达到治理水土流失,改善生态环境的目的。

农业产业子系统中,各产业之间关系非常密切,种植业中的粮食、秸秆和草地中的牧草为养殖业直接提供食物来源,并可以通过加工业对其进行加工,生产出可以长期贮存、营养价值丰富的饲料,为养殖业的长期发展奠定基础。同时,养殖业生产的农家肥又反馈给种植业和林果业,农家肥所含营养物质较全面,养分释放缓慢且稳定,有效改良土壤结构、提升土壤肥力,利于植物生长。各产业不仅在经济发展上起到相互促进的作用,在物质流动上也形成了循环结构,从而形成产业间相互支撑的良性循环结构。

2.1 系统链网循环路径演变分析

退耕还林还草工程实施以来,县南沟流域资源分配发生显著变化,各产业间的关系和产业的规模也随之发生了变化。退耕政策实施后,政府通过粮食补贴促使陡坡地退耕还林还草,耕地面积急剧下降,2015年县南沟流域拥有耕地228.4 hm2;2015年造林、种草面积达1 807.2 hm2,其中经济林面积为527.3 hm2,主要以苹果树为主;流域林草面积的增加使得生态环境得到了极大的改善(图1)。

图1 耕地、林地、草地结构变化

在新的政策环境下,农民要想满足对粮食和经济的需求,就必须改变旧的发展模式,寻求新的出路,十几年来这个过程由政府引导和农民自主调节共同完成。退耕工程实施后,政府起到了关键性的作用,政府推出了一系列相关政策,逐渐约束农户行为,为产业发展提供技术支撑。在政府的帮助下,农业技术措施提高,兴修基本农田,增加适耕面积,农民也加大了对种植业的投入,粮食单产较退耕前显著提高,不仅满足了农民对粮食的需求,同时也促进了生态环境的恢复。在粮食产量满足人们需求的基础上,大量的川地、坝地被用来发展高效设施农业,2015年方家河和砖窑沟的大棚蔬菜种植面积达11.13 hm2,与退耕初相比增幅达111.39%,每个大棚菜的年纯收入为22 245元/棚,弓棚的年纯收入为8 625元/棚。退耕促使耕地转化成林果地,由于黄土高原丘陵区特有的地理优越性,使得林果业得到大力推广,截至2015年经济林面积发展为1999年的23倍,达到509.3 hm2,其中主要为苹果,林果业纯收入达到379万元,占流域纯收入的19%,大力带动了流域经济发展。由于政策要求,畜牧业由退耕前的放牧转变成退耕后的舍饲养殖,政府技术人员对养殖业进行长期跟踪技术指导,粮食产量的提升满足了养殖业对饲料的需求,使得养殖业成为流域经济收入的重要组成。同时,大量的荒山坡地为生态建设提供了优良条件,在既不影响经济发展,又能改善生态环境的前提下,充分利用荒山坡地,根据水分供给情况广泛种植生态林和人工草地,这不仅能够涵养水源、调节大气,还有效治理了水土流失。

2.2 系统链网结构变化过程分析

退耕以来,系统的发展过程最明显的三大变化是:大量耕地转化为林草地、畜牧业由放牧转化为舍饲养殖、林果业和工副业占经济收入比重越来越大,这不仅是退耕还林还草工程实施单方面引起的,也是社会经济发展导向的结果。伴随着系统的变化过程,系统发展经历了对原有生态系统修复的过程,与此相适应,原有的经济结构被调整,然而农业资源未得到有效利用。因此,系统的变化过程经历了三个阶段:生态系统修复阶段、经济系统(结构)适应阶段、农业产业—资源系统相悖阶段,近20 a来县南沟流域的变化过程(图1,图2)及农业产业—资源系统的耦合态势(表1)可以说明这一点。

图2 农业产业发展过程

1999—2003年生态系统修复阶段:随着1999年退耕还林还草工程的实施,大面积的耕地和荒地转变成林地、草地,2000年退耕造林514.9 hm2,其中生态林面积为415.3 hm2,经济林面积为99.5 hm2,荒山造林104.9 hm2,基本完成退耕任务。随后几年根据流域发展对少量耕地进一步退耕,农业资源储量显著增加,生态系统在涵养水源、调节气候、保持土壤等方面的能力越来越强,生态环境得到极大改善,2003年基本完成对生态系统的修复建设,为产业发展奠定了基础。

2004—2010年经济系统(结构)适应阶段:随着退耕的实施,经济系统受生态系统影响,产业结构进行了相应的调整。由于耕地面积的减少,种植业的结构内部发生了变化,种植的规模减小,种植的种类减少。与此同时,政府加大对种植技术的推广,种植业的产量明显提高,粮食单产由退耕前的1 826 kg/hm2[12]提高到退耕后的2 873.6 kg/hm2,满足了人们对粮食的需求。退耕前有少数农民家庭经济状况较好,种植大棚,发展设施农业,但是由于技术落后,经济效益低下。随着退耕还林政策的实施,政府为农民寻求致富道路,加大对高效设施农业的投入和扶植,同时经济发展也带动了农民创收热情,2010年每个大棚菜的年纯收入为18 072元/棚,种植的作物主要有蔬菜、水果等。同时,高效设施农业的发展带动了其他工副业的发展,在大棚建设与生产过程中,对人工、化肥、农药、草帘子、水泥杆、挖掘机、运输车辆等的生产与应用有促进作用。林果业受政府推广种植与管理技术的影响,林果业得到全面发展,2010年拥有苹果面积156.1 hm2,山楂、核桃、枣57.3 hm2,苹果产业已经成为县南沟流域一大经济支柱。畜牧业在退耕前后发生了质的转变,1999年以前人们主要以放牧为主,基本不需要购买饲料或者少量购买。退耕后国家禁止放牧,所有畜牧业都改成了舍饲圈养,更多地依赖购买牧草、粮食、饲料来满足养殖的需求,增加了养殖的成本。此外,退耕前耕地主要依赖大型牲畜耕作,退耕后由于耕地面积的减少和劳动力的转移,基本被机械化耕作替代。养殖业在此阶段经济效益提升并不明显,从整体来看其发展处于较低水平的持续发展状态。由于资源利用的方向和强度的变化,及其与产业的对应关系的变化导致农业劳动力的剩余,剩余劳动力转向收入较高的工副业,截至2010年工副业纯收入520.9万元,占流域纯收入的40.4%,成为流域经济发展不可或缺的一部分。

2011—2015年农业产业—资源系统相悖阶段:经过前两个阶段的发展,产业结构有所调整,各产业在2011—2013年迅猛发展,经济效益几乎翻倍,例如2012年林果业纯收入达到695.8万元,是2010年的1.76倍。造成此阶段林果业迅猛发展的原因:一是果树面积经过不断扩张已经形成较大规模,同时多年来栽植的果树进入盛果期,在此阶段果树生产能力强、产量大;二是全国经济大环境带动苹果价格逐年上升,经济效益较高。2013年在市场调控的作用下,各产业失去效益上升态势,逐渐恢复平稳。在此阶段,尽管产业得到了很大程度的发展,经济收入增加很快,但此发展并没有完全建立在对资源的有效利用上,各产业很快受外界影响失去上升发展态势,从农业产业与农业资源的角度而言,系统处于相悖态势。

表1 农业产业—资源系统耦合态势

从理论分析来看,为改变当前系统相悖的状况,产业结构势必进行优化调整,与资源系统相适应,使得农业产业系统与农业资源系统协调发展,因而系统发展必将进入第四阶段——农业产业—资源系统优化耦合阶段。在此阶段,应结合系统链网结构变化过程和演变路径,把握系统发展规律,改变流域在生态修复阶段所累积的林草资源的闲置状态,优化产业链网结构,使得资源得到合理、有效利用,使系统协调发展。

综上,农业产业—资源系统链网结构变化过程在退耕后要经历四个阶段:I生态系统修复阶段→Ⅱ经济系统(结构)适应阶段→Ⅲ农业产业—资源系统相悖阶段→Ⅳ农业产业—资源系统优化耦合阶段,目前系统已经经历了I、Ⅱ、Ⅲ阶段,现处于第Ⅲ阶段。

3 农业产业-资源系统链网结构表征

3.1 农业产业-资源系统外界环境分析

农业产业—资源系统链网结构的演变过程直接受制于驱动要素,各要素不同组合方式和作用强度或不同的耦合模式将导致系统发展的不同结果,这个过程同时受到相关环境条件的影响。

从系统发展的四个阶段来看,每个阶段的驱动要素组成都不尽相同。在生态系统修复阶段,退耕政策的实施改变了农民的生产行为,大量耕地转化为林草地,改变了流域土地利用结构,流域资源总量增加,而可利用的农业资源却减少,产业发展进程缓慢。在经济系统(结构)适应发展的第二阶段,一是国家政策的约束,二是市场经济、城市化的发展,带动当地经济。人们对资源的利用发生了变化,产业也相应地进行调整得以逐渐恢复上升发展态势,期间为获取更高的效益不断的扩展产业规模,建立新的产业链。在农业产业—资源系统相悖发展的第三阶段,此时全国经济发展阶段处于工业化中期[13],为各产业发展创造了良好的环境,在第一、二阶段条件累积的基础上,各产业得到迅猛发展,然而这种发展没有建立在对农业资源的充分利用上,不利于农业生态经济系统的可持续发展。在农业产业—资源系统耦合发展的第四阶段,产业系统链网结构将得到调整,并寻找新的路径使农业资源得到合理、有效利用,产业发展与资源利用相协调,系统处于高效发展态势。

3.2 农业产业-资源系统链网结构的表征

从现阶段来看,农业产业—资源系统现处于第三阶段,此阶段大面积的耕地转化成生态林、草地,而林草资源无法直接转化为经济收益,林草资源系统的利用未能达到与产业系统相适应的格局,迫切需要寻找新的出路来对系统链网进行合理调整,使系统发展进入第四阶段。考虑到碳汇是目前生态系统服务功能中唯一能够进行市场交易的“产品”[14],且退耕还林还草工程实施以来,流域林草植被生物量大量增加,加之京都议定书提出清洁发展机制(CDM),碳汇产业可能会成为新的经济增长点。退耕期间,流域新增林地面积为退耕前总林地面积的8.16倍,2014年林地年固碳量约为退耕前的19倍,2 014相比1998年,碳汇年产量的增幅达80.8%,县南沟流域年碳汇产量从2 523.17 Mg增加至4 562.06 Mg[14],碳汇产业发展的潜力非常巨大。

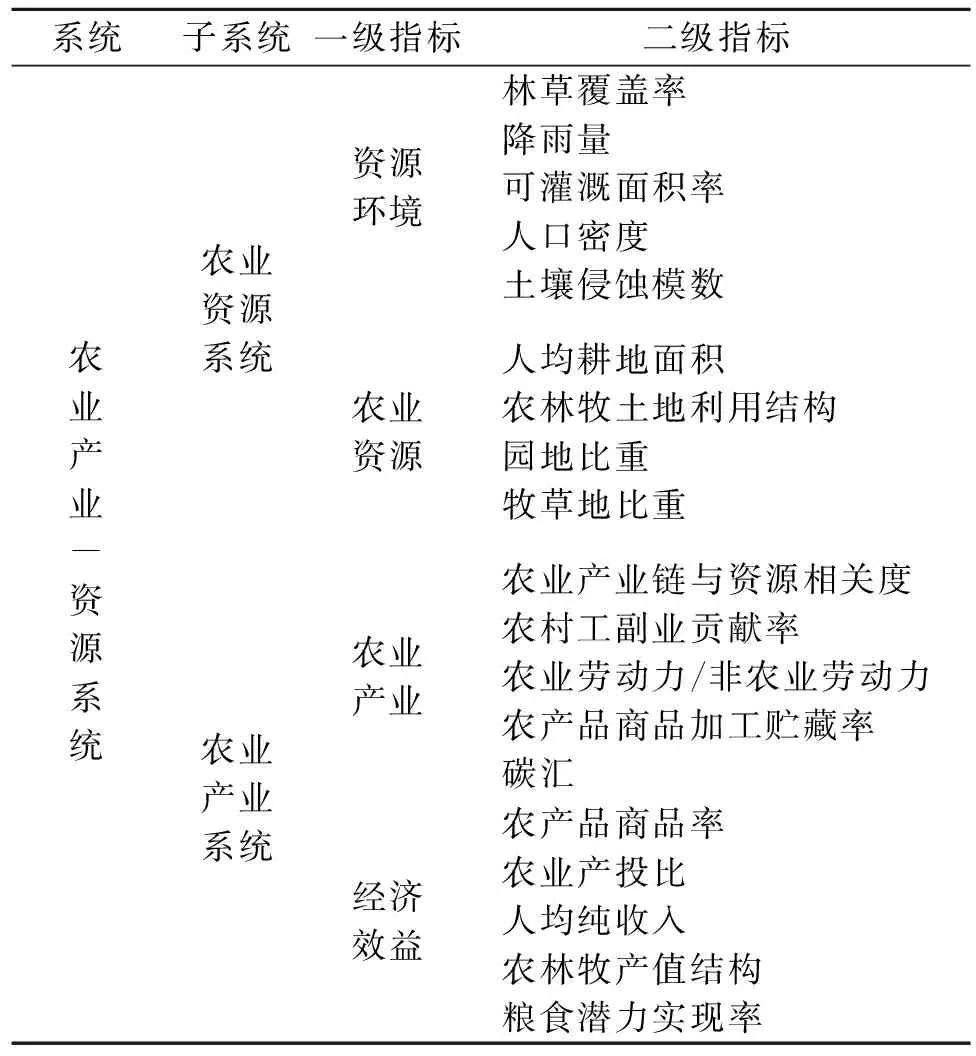

农业产业与农业资源系统是一个综合体,存在众多要素间的作用和过程,通过对各关键要素进行表征,能实现对系统发展状态的定量研究和评价,满足农业产业—资源系统结构优化的要求。本文在借鉴有关农业资源与农业产业系统研究的基础上[7,15-18],结合县南沟流域链网结构的变化过程及链网结构的组成,遵循综合性、主导因素原则,对农业产业系统与农业资源系统进行表征,形成了系统的表征体系(表2)。

表2 农业产业-资源系统表征体系

4 结 论

退耕后,农业产业—资源系统链网结构发生了重大变化,系统的发展过程可以划分为四个阶段:1999—2003年为(I)生态系统修复阶段→2004—2010年为(Ⅱ)经济系统(结构)适应阶段→2011—2015年为(Ⅲ)农业产业—资源系统相悖阶段→未来为(Ⅳ)农业产业—资源系统优化耦合阶段,目前系统已经经历了I、Ⅱ、Ⅲ阶段,现处于第Ⅲ阶段。

目前,生态林、草地等资源没有得到充分的开发利用,各产业仍有发展空间。退耕后,流域土地利用结构的调整,耕地面积减少、林草面积增加,流域内大力发展设施农业、苹果产业等,提高了农林收入,加之工副业收入增加,使耕地的压力减小,进而促进和稳固已有的土地利用结构。在林草资源丰富状况下,发挥碳汇产业在黄土丘陵区有巨大潜力,发展碳汇产业,优化农业产业与资源系统链网结构,实现农业产业与农业资源良性互动。

通过对县南沟流域农业产业—资源系统链网结构的变化过程及组成的分析,可以明确农业产业—资源系统链网结构的表征体系,即通过资源环境、农业资源、农业产业、经济效益表征农业产业—资源系统链网结构,为实现对系统发展状态的定量研究和评价奠定基础。

[1] 王继军,谢永生,卢宗凡,等.退耕还林还草下生态农业发展模式初探[J].水土保持学报,2004,18(1):134-137.

[2] 卢宗凡,梁一民,刘国彬.中国黄土高原生态农业[M].西安:陕西科学技术出版社,1997.

[3] 王继军.黄土丘陵区纸坊沟流域农业生态经济系统耦合过程分析[J].应用生态学报,2009,20(11):2723-2729.

[4] 高旺盛,董孝斌.黄土高原丘陵沟壑区脆弱农业生态系统服务评价:以安塞县为例[J].自然资源学报,2003,18(2):182-188.

[5] 蒋舟文,姜志德.西北地区农业结构与资源环境协调发展水平分析[J].华中农业大学学报:社会科学版,2008(2):25-29.

[6] 梁红梅,刘卫东,林育欣,等.土地利用效益的耦合模型及其应用[J].浙江大学学报:农业与生命科学版,2008,34(2):230-236.

[7] 王继军,姜志德,连坡,等.70年来陕西省纸坊沟流域农业生态经济系统耦合态势[J].生态学报,2009,29(9):5130-5137.

[8] 虎陈霞,傅伯杰,陈利顶.黄土丘陵沟壑区农业发展途径的灰色关联动态分析:以安塞县为例[J].农业现代化研究,2005,26(4):282-286.

[9] Costanza R, d'Arge R, De Groot R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J].1997,25(1):3-14.

[10] 谢高地,鲁春霞,冷允法,等.青藏高原生态资产的价值评估[J].自然资源学报,2003,18(2):189-196.

[11] 谢高地,甄霖,鲁春霞,等.一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法[J].自然资源学报,2008,23(5):911-919.

[12] 顾文.基于CDM的县南沟流域商品型生态农业系统优化结构研究[D].陕西杨凌:水土保持与生态环境研究中心,2014.

[13] 齐元静,杨宇,金凤君.中国经济发展阶段及其时空格局演变特征[J].地理学报,2013,68(4):517-531.

[14] 王正淑,王继军,刘佳.退耕地林草植被碳汇及与农业生态经济系统的关系:以陕西省县南沟流域为例[J].草地学报,2016,24(2):263-269.

[15] 李芬,王继军.黄土丘陵区纸坊沟流域近70年农业生态安全评价[J].生态学报,2008,28(5):2380-2388.

[16] 夏自兰,王继军.基于水土保持下的纸坊沟流域农业产业—资源系统耦合效应评价[J].自然资源学报,2011,26(10):1647-1657.

[17] 张楠,王继军,崔绍芳,等.黄土丘陵沟壑区退耕林生态系统服务价值评估:以陕西省安塞县为例[J].水土保持研究,2013,20(2):176-180.

[18] 任春燕,王继军.黄土丘陵区农业生态经济效益评价指标体系的构建[J].水土保持通报,2009,29(1):155-159.

AgriculturalIndustry-ResourceSystemChainNetworkStructureofXiannangouWatershedinLoessHillyRegion

LIU Hanqi1, WANG Jijun1,2

(1.InstituteofSoilandWaterConversation,ChineseAcademyofSciencesandMinistryofWaterResources,Yangling,Shaanxi712100,China; 2.NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100,China)

Based on changes in chain network structure of agriculture industry-resources system in the Loess Hilly area, we analyzed the agricultural industry-resources system chain network structure change process and its evolution path in Xiannangou watershed. The results showed that the change process of agricultural industry-resources system chain network structure could be divided into four stages: ecosystem restoration, economic system architecture adaptation, contrary development and optimization coupling. The system had experienced the first three stages. In this process, the agricultural resources system had been reconstructed and the structure of agricultural industry system gradually had been adjusted, the economic benefits increased year after year. However, industrial systems and resource systems did not achieve the coordinated development by rationally and efficiently exploiting the abundant grass resources. Therefore, the structure of agricultural industry-resource coupling system must be optimized in order to promote regional sustainable development. At the same time, it can also be drawn that agricultural industry-resources system chain network structure can be characterized by environmental resources, agricultural resources, agricultural industrialization and economic table.

agricultural industry-resources system; chain network structure; evolution path; carbon sequestration; Xiannangou watershed

2016-06-29

:2016-09-02

国家自然科学基金(41571515);国家重点研发计划课题(2016YFC0503702);“十三五”国家重点研发计划课题(2016YFC0501707);“十二五”国家科技支撑计划项目(2011BAD31B05)

刘罕奇(1990—),男,山东淄博人,硕士研究生,研究方向:水土保持监测与评价。E-mail:liuhq@nwsuaf.edu.cn

王继军(1964—),男,陕西渭南人,研究员,研究方向:生态经济。E-mail:jjwang@ms.iswc.ac.cn

F062.2

:A

:1005-3409(2017)02-0207-06