基于GPCC数据的1901-2010年东北地区降水时空变化

2017-09-12刘丹丹王婉昭郭佰汇于芳健

刘丹丹, 梁 丰, 王婉昭, 郭佰汇, 于 跃, 于芳健, 苏 华

(1.辽宁省朝阳市气象局, 辽宁 朝阳 122000; 2.辽宁省气象科学研究所, 沈阳 110166)

基于GPCC数据的1901-2010年东北地区降水时空变化

刘丹丹1, 梁 丰1, 王婉昭2, 郭佰汇1, 于 跃1, 于芳健1, 苏 华1

(1.辽宁省朝阳市气象局, 辽宁 朝阳 122000; 2.辽宁省气象科学研究所, 沈阳 110166)

基于1901—2010年GPCC[全球降水气候中心(Global Precipitation Climatology Centre)研制的逐月降水格点数据]月降水格点数据与东北地区79个气象站1961—2010年逐月降水资料,利用相关分析、EOF分解、气候倾向率、M-K统计检验和集合经验模态分解(EEMD)等方法,比较了GPCC降水数据与观测数据的差异,探讨了GPCC数据描述的东北地区近百余年不同时间尺度(年、季)降水变化特征。结果表明:1961—2010年GPCC与东北地区站点数据有着非常显著的相关关系,年GPCC降水与站点数据的距平相关系数为0.96,其与同期东北地区79个气象站的平均偏差仅为5.3%,表明GPCC数据对东北地区降水具有非常好的描述性。GPCC描述的1901—2010年东北地区降水是微弱增加的。从主模态来看,GPCC数据描述的东北地区近百年降水在20世纪初到20年代末处于偏少阶段;30年代到60年代东北地区降水显著增加,处于偏多阶段;70年代后降水又有所减少,但在80年代后期和90年代后期出现个别降水偏多年。从季节变化来看,1901—2010年东北地区秋季降水呈现一定的减少趋势,而其他季节降水有所增加。此外,东北地区降水存在年际(3.5,7.3 a)、年代际(12.3,26.7 a)和百年时间尺度(112.3 a)的特征周期变化。

GPCC降水数据; 东北地区; 时空变化

降水是全球能水循环的重要组成部分,也是气候变化和变率研究重点关注的问题[1]。然而相对近百年全球普遍而持续的增暖趋势,降水的时空变化则有很大的不确定性[2]。已有研究表明,近50 a中国降水存在明显的区域差异和年代际变化特征。自20世纪70年代末以来华北、黄河中下游地区夏季降水呈现不断减少趋势,而长江中下游到华南地区降水明显增加,中国东部已然形成“南涝北旱”的偶极型降水分布格局[3-5]。

然而,受观测记录的限制,关于降水的研究工作大多局限于近几十年,对于气候变化和气候预测研究,几十年的观测资料序列长度显然还不够。针对上述问题,王绍武等[6]利用史料与观测降水结合,重建了中国东部35个站1880—1996年四季降水及年降水量序列,这对了解近百年中国降水变化规律意义重大。同样地,国外研究机构也开展了大量的研究工作来创建具有高时空分辨率的全球格点降水数据。到目前为止,已发展多个具有百年时间尺度的全球格点降水数据集。近年来,国内外学者利用这些降水资料进行了一系列卓有成效的研究,得到很多有价值的结论[7-11]。

东北地区作为典型的气候脆弱和敏感区,同时又是我国最大的商品粮基地和农业生产最具发展潜力的地区之一,其降水变化一直都是社会各界广泛关心和关注的问题。目前针对东北地区降水前人已做过大量研究,并取得了丰硕的成果[12-18]。但这些研究大多也仅限对气象站观测资料的探讨,而东北地区具有百年观测记录的台站少之又少[19],这就导致利用站点资料进行百年尺度降水研究工作存在代表性不足的问题,而且很难进行空间变化的探讨。鉴于此,本文选取GPCC降水数据集,比较了GPCC降水与观测数据的差异,评估了GPCC数据在东北地区的适用性,并从不同时间尺度(年、季)探讨了GPCC数据描述的东北地区近百年降水变化特征。希望通过此类研究,能够加深人们对东北地区降水变化的了解与认识,还能为今后开展东北地区气候、生态、水文等多方面研究提供参考。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

本文所指东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江省和内蒙古东部的赤峰市、通辽市、兴安盟和呼伦贝尔市,总面积124.3万km2。东北地区自南向北跨中温带与寒温带,四季分明,夏季温热多雨,冬季寒冷干燥。东北地区东南部年均降水量超过800 mm,属湿润区;而西北部地区年均降水不足400 mm,属半干旱区。

1.2 数据介绍

(1) GPCC:全球降水气候中心(Global Precipitation Climatology Centre)研制的全球陆地雨量数据集,该数据集在处理时收集了相对其他数据集更多的气象站点,精度高,并提供了系统误差等数据信息[20]。本文使用GPCC数据集中的Precipitation Full V6_0.5×0.5_Monthly NOBS,为月降水量数据,空间分辨率0.5°×0.5°,时间为1901—2010年,该资料由美国大气海洋局(NOAA)地球系统研究实验室(ESRL)提供。网址为(http:∥www.esrl.noaa.gov/psd/data/grid/tables/precipitation.html)。

(2) 站点资料(STN):所用数据由中国气象局国家气象信息中心提供,包含东北地区79个地面气象站1961—2010年逐月降水数据。数据经过了较为严格的修订,包括错误数据订正、遗失数据补漏、无效数据剔除,并经过气候极值、内部一致性、空间一致性等质量控制,确保了数据的均一性和完整性,数据的正确率接近100%。

1.3 研究方法

本文采用双线性插值方法将GPCC格点降水数据插值到站点,采用相关分析、EOF分解、气候倾向率、M-K统计检验和EEMD(每次添加白噪声的振幅为合成序列标准差的30%,集合平均次数为200次)等方法对GPCC数据描述的东北地区近百年降水进行分析。平均偏差(B)定义为内插格点数据(年降水)与站点数据差值绝对值的百分比,计算公式为:

(1)

式中:PGPCC为GPCC的降水量;Pobs为对应月观测的降水量。

季节的划分标准为:当年的12月和下一年的1月,2月为冬季,3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季。

2 结果与分析

2.1 GPCC与东北地区站点数据的相关性分析

1961—2010年GPCC数据与东北地区站点数据有着非常显著的相关关系,年GPCC与站点数据的距平相关系数为0.96,表明GPCC数据对东北地区降水具有非常好的描述性。同样地,GPCC与东北地区不同季节降水的距平相关系数也很高,都通过了0.001水平的显著性检验。

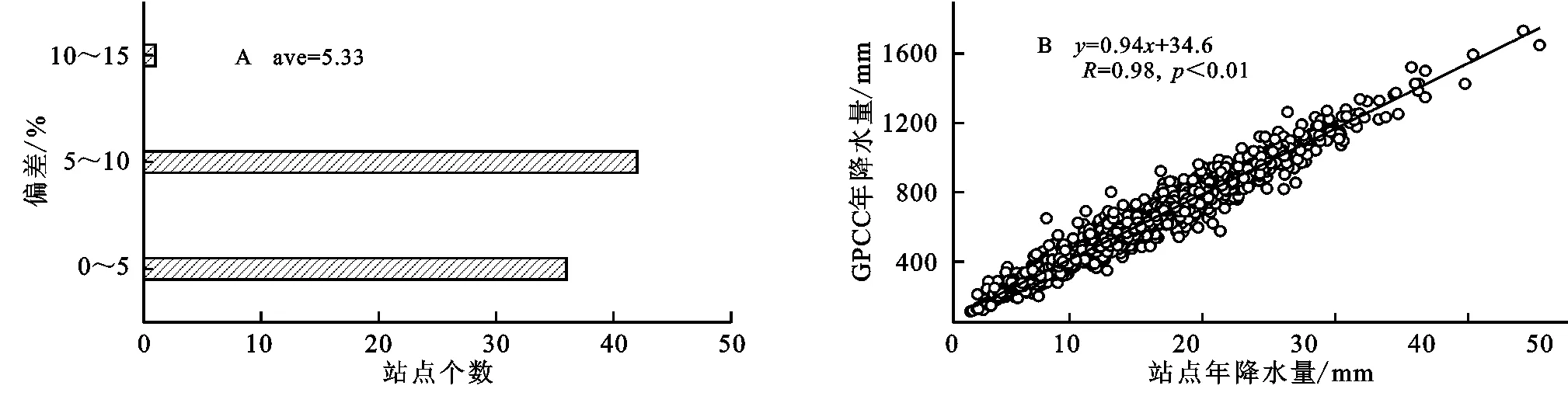

从1961—2010年GPCC降水与同期东北地区站点数据的平均偏差(图1A)可以看出,平均偏差在0%~5%的测站有36个,占全部测站的45.6%;平均偏差在5%~10%的测站有42个,占全部测站的53.2%;79个气象站的平均偏差仅为5.3%。GPCC年降水量与站点数据的线性关系(图1B)也表明,在年尺度上二者具有很好的线性关系(R=0.98),且通过了0.001水平的显著性检验。以上分析均表明,GPCC数据可以很好地表征1961—2010年东北地区的降水变化。

此外,作者还应用濮冰等[21]的方法(具体可参考文献21),对GPCC数据1901—1960年和1961—2010年两个时段降水的主模态空间分布型进行了比较(图略),发现两个时段的主模态空间分布型较为一致,而这种降水空间结构前后变化的一致性,可以反映出近百年东北地区降水空间分布是较为稳定的,也证明利用GPCC降水数据研究东北地区1901—2010年降水变化是合理且可行的。

图11961-2010年GPCC年降水与同期东北地区79个观测站的平均偏差及各站点年降水量与GPCC年降水量

2.2 GPCC描述的东北地区近百年降水平均态变化

2.2.1 东北地区近百年降水时间变化 由图2A可知,1901—1960年GPCC数据显示东北地区年降水表现出明显的增加趋势,气候倾向率为15.5 mm/10 a,达到了0.01的信度水平,这与图2B中M-K方法给出的变化趋势是一致的。可以看出,GPCC对应的UF曲线在1960年之前均大于0,且有明显的上升趋势,特别是在1960年前后的一段时期内均通过了显著性检验,进一步表明1901—1960年东北地区降水是显著增加的。

1961—2010年GPCC显示东北地区年降水具有一定的减少趋势,气候倾向率为-5.8 mm/10 a,这与站点数据的变化(-4.2 mm/10 a)是接近的。1901—2010年东北地区降水有所增加,但不明显。

图2 GPCC描述的东北地区降水时间变化及M-K统计趋势

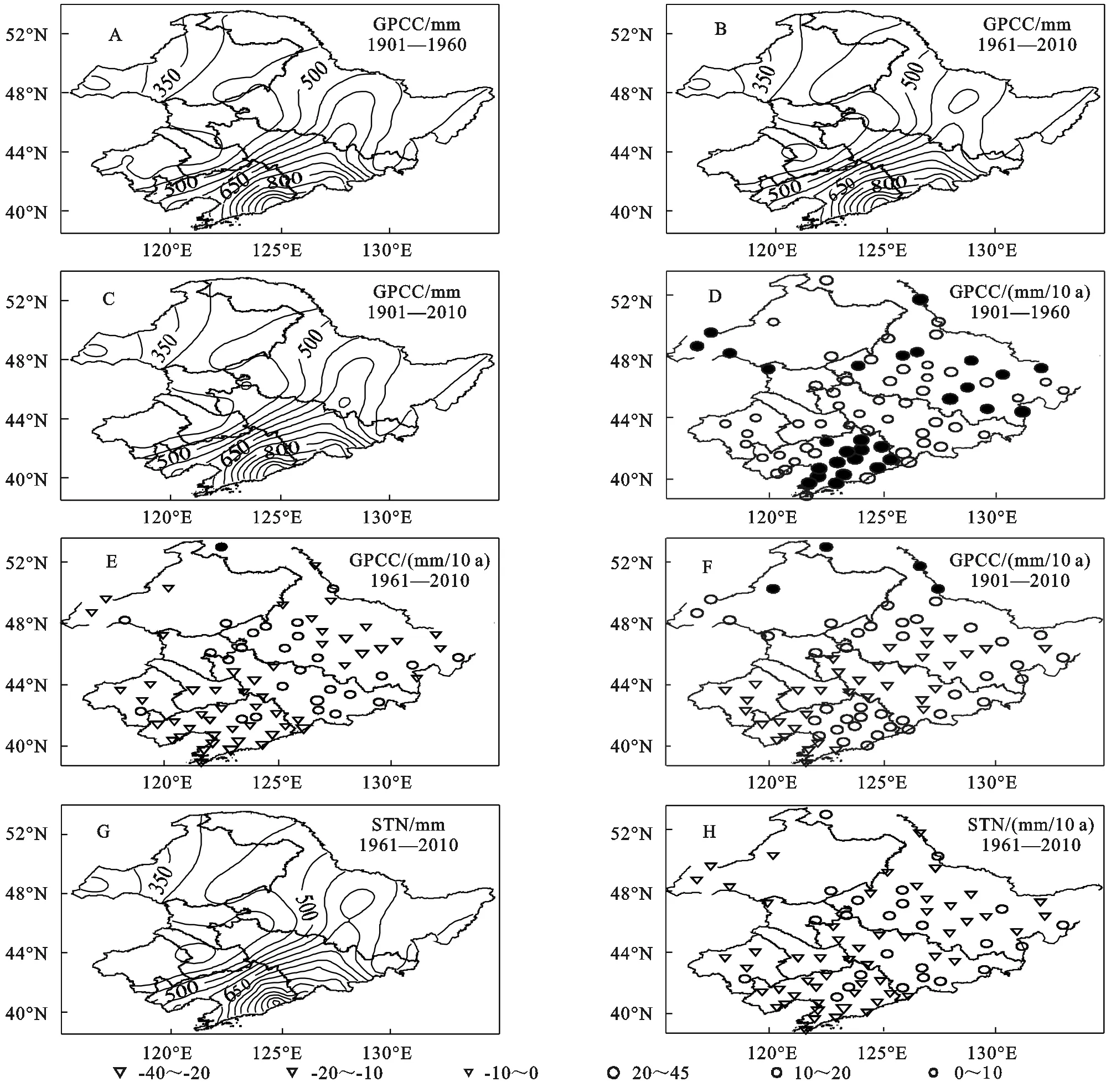

2.2.2 东北地区近百年降水空间分布及变率 图3A—C是GPCC给出的1901—2010年东北地区不同时段年降水空间分布,可以看出,3个时段降水空间分布基本相同,其中1901—1960年东北地区自西北向东南降水区间为240~1 060 mm;1961—2010年为240~1 045 mm,与观测的降水空间分布(图3G)是较为一致的;1901—2010年东北地区降水区间为240~1 050 mm。

从降水倾向率空间分布(图3D—F)可以看出,1901—1960年东北地区降水呈增加趋势,其中辽宁东南部、黑龙江及内蒙古部分地区年降水呈显著的增加趋势(通过了0.05水平的显著性检验);1961—2010年在辽宁和黑龙江大部、内蒙古部分地区降水呈现一定的减少趋势,吉林东南部、黑龙江西北部降水有所增加,这与观测降水的变化(图3H)较为一致。从近百年降水变率的空间分布来看(图3F),辽宁东南部、黑龙江及内蒙古北部降水表现出一定的增加趋势,其他地区降水有所减少。

注:实心标记表示通过0.05显著性检验的站点。

图3GPCC和STN给出的东北地区不同时段降水空间分布及变率

2.3 GPCC描述的东北地区近百年降水主模态变化

对GPCC数据进行EOF分解,其第一模态方差贡献率为41.45%,前三模态累计方差贡献率为64.46%,说明前三种模态基本解释了1901—2010年东北地区降水的主要空间变化型。

图4A—B为GPCC经EOF分解所得的前两种模态。由图4A可知,GPCC的第一模态表现为全区一致的负值,反映了东北地区降水变化一致性的特点,这种变化特征与大尺度环流背景密切相关;图4B是GPCC降水的第二模态,可以看出EOF2表现出南北反向的空间变化特征,其中东北南部为正值区,北部为负值区。

对比GPCC降水数据的EOF1空间模态(图4A)与时间系数(图4C),可以看出时间系数的正值代表降水偏少时段,负值代表降水偏多时段。由图4C可知,1901—2010年东北地区降水表现为:20世纪初到20年代末降水处于偏少阶段;30年代到60年代东北地区降水显著增加,处于偏多阶段;70年代后降水又有所减少,但在80年代后期和90年代后期出现个别降水偏多年。

对比GPCC的EOF2空间模态(图4B)与时间系数(图4D),可以看出时间系数的正值代表东北地区南部多雨而北部少雨,负值代表北部多雨而南部少雨。即1901—1927年东北降水以南多北少为主,时间系数为正值的年份有19 a,占总年份的70.4%;1928—1941年东北降水转为北多南少型,时间系数为负值的年份有11 a,占这一时期的78.6%;1942—1960年东北南部和北部多少雨年基本相当;1961—1979年东北地区南部降水相对偏多,1980—1994年降水再次转为北多南少,之后南部降水又有所增加。

图41901-2010年GPCC数据EOF分解的前两种模态空间分布与时间系数

2.4 GPCC描述的东北地区不同季节降水时间变化

由表1可知,GPCC显示东北地区春季降水在不同时段(1901—1960年,1961—2010年,1901—2010年)都呈现一定的增加趋势,其中1961—2010年降水增加的更明显(斜率更大)。

GPCC给出的1901—1960年夏季降水呈明显的增加趋势,通过了0.05水平的显著性检验;1961—2010年夏季降水有所减少,气候倾向率为-7.0 mm/10 a,这与站点数据的气候倾向率(-6.5 mm/10 a)是基本吻合的。从近百年的时间尺度来看,GPCC描述的夏季降水略有增加。

1901—1960年东北地区秋季降水有所增加,而1961—2010年秋季降水又开始减少,其中GPCC给出的气候倾向率为-1.1 mm/10 a,而观测的减少趋势更明显,为-3.1 mm/10 a。1901—2010年东北地区秋季降水总体呈现减少的趋势,气候倾向率为-1.8 mm/10 a。

GPCC显示东北地区冬季降水在3个不同时段(1901—1960年,1961—2010年,1901—2010年)也都呈现一定的增加趋势,其中1961—2010年GPCC的增加趋势通过了0.05水平的显著性检验,尽管站点数据在此期间与GPCC有着同样的气候倾向率(1.1 mm/10 a),但并未通过显著性检验。

表1 GPCC降水数据与站点资料不同季节降水变化趋势

注:*表示通过0.05水平的信度检验。

2.5 GPCC描述的东北地区夏季和冬季降水主模态时间变化

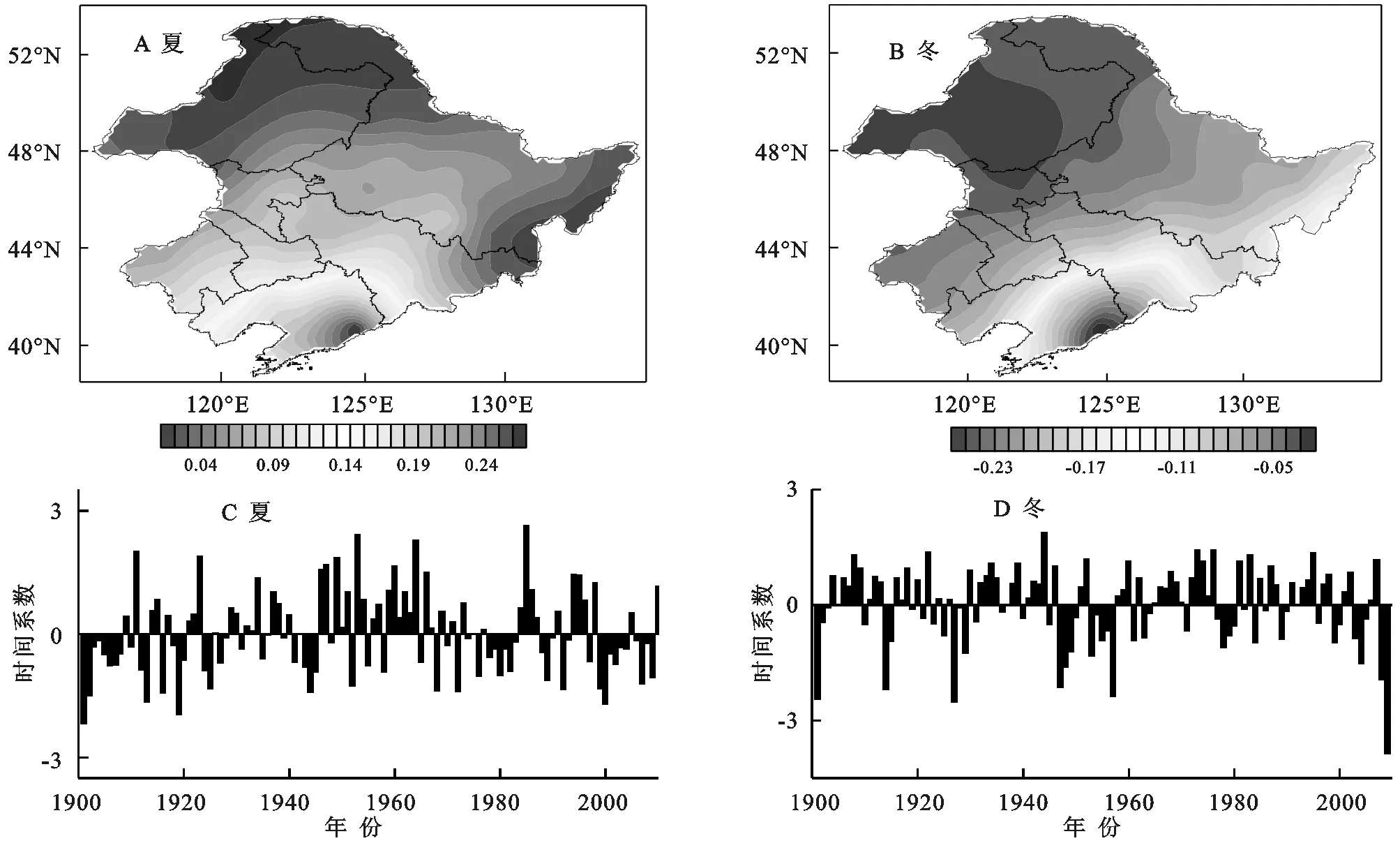

从夏季和冬季GPCC的第1模态空间分布可以看出(图5A,5B),夏季、冬季GPCC在东北地区大部都表现出全区一致的正(负)值,反映了夏季和冬季东北地区降水变化一致性的特点。而夏季GPCC的第2模态空间分布表现出南北反向的变化特征(图略),其中正值中心位于黑龙江中西部,负值中心在辽宁东南部。孙力等[19]指出,这种南北反向的降水分布型与夏季副热带高压和东亚季风密切相关。当夏季副热带高压过于偏北,东亚季风异常偏强时,东北南部地区受西太平洋副高控制,伏旱严重,而吉林大部和黑龙江易多雨;但如果盛夏副高偏南,季风相对较弱时,情况就会相反。

冬季降水第2模态空间分布表现出东北、西南向的反向变化(图略),其中的正值中心位于黑龙江东部,负值中心在辽宁中南部。

图51901-2010年GPCC数据夏季和冬季的EOF1空间分布与时间系数

对比GPCC夏季降水EOF1空间分布(图5A)与时间系数(图5C),可以看出时间系数的正值代表降水偏多时段,负值代表降水偏少时段。由此可知,1930年以前东北地区夏季降水以偏少为主,其中1901—1930年时间系数为负值的年份有19 a,占总年数的63.3%。1931—1970年为夏季降水偏多时段,时间系数为正值的年份有24 a,占到总年数的60%。70年代和80年代初是东北地区又一个较为集中的少雨时段,其中1971—1983年的13 a里,时间系数为负值的年份有10 a,占这一时期的76.9%。80年代中期以后,降水总体仍呈现减少趋势。对比GPCC冬季降水第1模态空间分布(图5B)与时间系数(图5D)可以看出,时间系数的正值代表冬季降水偏少时段,负值代表降水偏多时段。则由时间系数可以发现,40年代中期以前,东北地区冬季降水普遍偏少。1901—1946年,时间系数为正值的年份有28 a,占这一时期的60.9%;1947—1965年是冬季降水偏多时段,降水偏多年占这一时期的63.2%。1966—2009年冬季降水以准10 a的周期升降波动,分别是1966—1976,1987—1998年为降水偏少时段,1977—1986,1999—2009年为降水偏多时段,这与观测的降水变化是较为一致的。

2.6 GPCC描述的东北地区降水变化的多时间尺度特征(基于EEMD方法)

图6A—G是对1901—2010年GPCC年降水标准化距平序列进行EEMD分解得到的5个IMF分量(IMF1—5)和趋势分量(res)。这些IMF分量反映了降水不同时间尺度的波动特征,它们不仅包含气候系统外在强迫的周期变化,还包含气候系统的非线性反馈作用,趋势项表示原数据随时间变化的总体趋势。

图6B—C代表东北地区降水的年际变化特征,特征周期分别为3.5 a和7.3 a(表2),其中3.5 a周期变化或与ENSO事件密切相关。朱艳峰等[22]研究了中国气候异常与ENSO准4 a循环的联系,指出在El Nio期间,东北地区降水偏多,容易发生洪涝灾害。

图6D—E代表东北降水的年代际变化特征,其中12.3 a周期(表2)变化与太阳黑子10~11 a活动周期接近。潘静等[23]研究发现,中国东部夏季降水与太阳活动有明显的关系,强(弱)太阳活动年对应华北平原和东北南部地区少(多)雨。此外,曹永强等[24]也发现太阳黑子与东北西南部(辽西北地区)降水距平存在显著的负相关关系。图6F代表东北降水的百年尺度变化特征,特征周期为112.3 a。

图6 GPCC年降水标准化距平序列的各IMF分量和趋势项

统计量IMF1IMF2IMF3IMF4IMF5趋势分量方差贡献/%58.115.47.98.53.26.8相关系数0.770.390.430.370.110.23周期/a3.57.312.326.7112.3

3 结 论

(1) 1961—2010年GPCC与东北地区站点数据有着非常显著的相关关系,年GPCC与站点数据的距平相关系数为0.96。同样地,GPCC与东北地区不同季节降水的相关系数也很高,都通过了0.001水平的显著性检验。

(2) 1901—1960年GPCC降水数据的气候倾向率为15.5 mm/10 a,表明这一时期东北地区降水显著增加;从近百余年的时间尺度来看,东北地区降水有所增加,但不明显。从降水倾向率空间分布来看,1901—2010年辽宁东南部、黑龙江及内蒙古北部降水表现出一定的增加趋势,其他地区降水略有减少。

(3) 从GPCC描述的东北地区近百年降水主模态变化来看,1901—2010年东北地区降水基本可分为3个阶段:20世纪初到20年代末降水处于偏少阶段;30年代到60年代东北地区降水显著增加,处于偏多阶段;70年代后降水又有所减少,但在80年代后期和90年代后期出现个别降水偏多年。

(4) GPCC显示东北地区春季降水在不同时段(1901—1960年,1961—2010年,1901—2010年)都呈现一定的增加趋势,其中1961—2010年降水增加趋势更明显。GPCC给出的1901—1960年夏季降水呈明显的增加趋势,通过了0.05水平的显著性检验。1901—2010年东北地区秋季降水总体呈现减少的趋势,气候倾向率为-1.8 mm/10 a。GPCC显示东北地区冬季降水在3个不同时段(1901—1960年,1961—2010年,1901—2010年)也都呈现一定的增加趋势,其中1961—2010年GPCC的增加趋势通过了0.05水平的显著性检验。

(5) GPCC数据显示东北地区降水存在年际、年代际和百年时间尺度的特征周期变化,其中3.5 a特征周期或与ENSO事件密切相关,而12.3 a周期变化与太阳黑子10~11 a活动周期接近。

[1] 韩振宇,周天军. APHRODITE高分辨率逐日降水资料在中国大陆地区的适用性[J].大气科学,2012,36(2):361-373.

[2] 王英,曹明奎,陶波,等.全球气候变化背景下中国降水量空间格局的变化特征[J].地理研究,2006,25(6):1031-1040.

[3] 李红梅,周天军,宇如聪.近四十年我国东部盛夏日降水特性变化分析[J].大气科学,2008,32(2):358-370.

[4] 孙林海,陈兴芳.南涝北旱的年代气候特点和形成条件[J].应用气象学报,2003,14(6):641-647.

[5] 丁一汇,任国玉,石广玉,等.气候变化国家评估报告(Ⅰ):中国气候变化的历史和未来趋势[J].气候变化研究进展,2006,2(1):3-8.

[6] 王绍武,龚道溢,叶瑾琳,等.1880年以来中国东部四季降水量序列及其变率[J].地理学报,2000,55(3):281-293.

[7] Schneider U, Becker A, Finger P, et al. GPCC's new land surface precipitation climatology based on quality-controlled in situ data and its role in quantifying the global water cycle[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2014,115(1-2):15-40.

[8] Krueger O, Schenk F, Feser F, et al. Inconsistencies between long-term trends in storminess derived from the 20CR reanalysis and observations[J]. Journal of Climate, 2013,26(3):868-874.

[9] Wang X L, Feng Y, Compo G P, et al. Is the storminess in the Twentieth Century Reanalysis really inconsistent with observations?A reply to the comment by Krueger et al.(2013b)[J]. Climate Dynamics, 2014,42(3/4):1113-1125.

[10] Qian C, Zhou T. Multidecadal variability of North China aridity and its relationship to PDO during 1900—2010[J]. Journal of Climate, 2014,27(3):1210-1222.

[11] 王芬,曹杰,李腹广,等.多套格点降水资料在云南及周边地区的对比[J].应用气象学报,2013,24(4):472-483.

[12] 孙凤华,杨素英,任国玉.东北地区降水日数、强度和持续时间的年代际变化[J].应用气象学报,2007,18(5):610-618.

[13] 贺伟,布仁仓,熊在平,等.1961—2005年东北地区气温和降水变化趋势[J].生态学报,2013,33(2):519-531.

[14] 梁军,张胜军,石小龙,等.2010年8月8—10日辽东半岛暴雨过程的中尺度特征分析[J].高原气象,2012,31(5):1320-1331.

[15] 姜晓艳,刘树华,马明敏,等.东北地区近百年降水时间序列变化规律的小波分析[J].地理研究,2009,28(2):354-362.

[16] 冯新,王新,王元.东北地区汛期降水与全球大洋海温异常关系的SVD分析[J].热带气象学报,2006,22(4):367-373.

[17] 丁婷,陈丽娟,崔大海.东北夏季降水的年代际特征及环流变化[J].高原气象,2015,34(1):220-229.

[18] 唐蕴,王浩,严登华,等.近50年来东北地区降水的时空分异研究[J].地理科学,2005,25(2):172-176.

[19] 孙力,安刚,丁立,等.中国东北地区夏季降水异常的气候分析[J].气象学报,2000,58(1):70-82.

[20] Wan H, Zhang X, Zwiers F W, et al. Effect of data coverage on the estimation of mean and variability of precipitation at global and regional scales[J]. Journal of Geophysical Research:Atmospheres, 2013,118(2):534-546.

[21] 濮冰,王绍武,朱锦红.中国东部四季降水量变化空间结构的研究[J].北京大学学报:自然科学版,2007,2(5):620-629.

[22] 朱艳峰,陈隆勋,宇如聪.中国气候异常变化与ENSO准四年循环的联系分析[J].热带气象学报,2003,19(4):345-356.

[23] 潘静,李崇银,顾薇.太阳活动对中国东部夏季降水异常的可能影响[J].气象科学,2010,30(5):574-581.

[24] 曹永强,刘佳佳,高璐.近54年来辽西北地区降水与太阳黑子关系研究[J].地理科学,2015,35(8):1027-1032.

SpatialandTemporalVariationsofPrecipitationinNortheastChinafrom1901to2010BasedonGPCCData

LIU Dandan1, LIANG Feng1, WANG Wanzhao2, GUO Baihui1, YU Yue1, YU Fangjian1, SU Hua1

(1.ChaoyangMeteorologicalAdministration,Chaoyang,Liaoning122000,China;2.InstituteofMeteorologicalSciencesofLiaoningProvince,Shenyang110166,China)

Precipitation is one of the most important part for global energy and water cycle as well as the key problem for study of climate change and variability. However, there are some uncertainties of precipitation change while comparing with the widespread and sustained global warming trend. The results show that precipitation had significant regional differences and decadal variability in recent 50 years of China. Since the late 1970s summer precipitation has being decreasing in north China and the Yellow River Basin. But in the middle and lower Yangtze River Basin to south China precipitation is significantly increasing. These factors lead to the spatial pattern of flooding in the south and drought in the north. However, we found that lots of research works for precipitation are limited in recent 50 or 60 years because of the length of observed data. Aiming at these problems, domestic and foreign research institutions paid great efforts to create some longer sequence global grid precipitation datasets, and used these datasets to carry out a lot of innovation research. So in this paper, the variation of precipitation was studied from 1901 to 2010 in northeast China by using GPCC data. The results indicated that GPCC data showed significant correlation with the station data. GPCC show that the precipitation from 1901 to 2010 is slight increasing in northeast China, and it displays similar spatial distribution of precipitation to station data. There are two relative drier periods from 1901 to 2010. The first period is from 1901 to 1930, and the other one is from 1971 to 2010, while the relative wet period is from 1931 to 1970. There is decreasing trend of autumn in 1901—2010, but precipitation is increasing in the other seasons. GPCC data have the annual, decadal and multi-decadal time scales cycle. Finally, we hope this study can help deepen understanding of the climate change in northeast China, and provide reference for research on climate, ecology and hydrology by using the other relevant data as well.

GPCC data; northeast China; spatial and temporal variation

2016-03-21

:2016-04-09

辽宁省气象局项目(2015SXI01);朝阳市气象局项目(201503)

刘丹丹(1990—),女,黑龙江省龙江人,助理工程师,大学本科,研究方向为天气预报、预警与气候统计。E-mail:liangfengdeyx@163.com

梁丰(1987—),男,辽宁喀左人,助理工程师,硕士研究生,研究方向为气候变化与气候统计。E-mail:she3she3@163.com

P467

:A

:1005-3409(2017)02-0124-08