从加加林首飞到“国际空间站”和深空探索—载人航天发展历程和未来主要发展方向

2017-09-03王永生赵东明中国航天员科研训练中心

王永生 赵东明 (中国航天员科研训练中心)

从加加林首飞到“国际空间站”和深空探索—载人航天发展历程和未来主要发展方向

From the First Flight of Gagarin to ISS and Deep Space Exploration—History and Future Trends of Human Space Flight

王永生 赵东明 (中国航天员科研训练中心)

1 载人航天主要发展历程

时至今日,世界首次载人航天飞行已过去了50多年。1961年4月12日是载人航天新时代的里程碑,从加加林首次108min的航天飞行,到“国际空间站”十几年不间断的载人飞行,世界载人航天走过了50多年不平凡的飞速发展之路。

为了实现首次载人航天飞行,广大科技人员和航天企业机构付出了长期的努力和艰辛的汗水。1957-1961年进行了自动飞行器的发射,目的是对地球及近地空间、月球和深空进行研究和探索。20世纪60年代初期,在苏联试验设计局总设计师科罗廖夫的主持下,苏联专家们刻苦攻关,解决了一系列难题,研发出了世界第一艘载人飞船“东方”。

在“东方”飞船飞行期间,主要研究了超重、失重,以及长期在狭小密闭空间驻留对航天员身体所产生的影响。1961年4月,加加林驾驶第一艘“东方”飞船完成了绕地球1周的飞行,同年,格尔曼·季托夫(1935-2000)成为世界上第二位进入太空的航天员,当时他还不满26岁,因此也是世界上最年轻的航天员。1961年8月6日-7日,东方-2飞船绕地球飞行25h11min,绕地球11圈,格尔曼·季托夫成为第一个在太空“睡觉”的人,同时他还是第一位拍摄地球的航天员,是第一位太空摄影师。如今,航天员配备了现代化的摄影器材,在太空摄影已成为航天员太空生活的组成部分。

苏联航天员贝科夫斯基乘东方-5飞船在太空连续飞行已达到5天。1963年6月16日,世界首位女航天员捷列什科娃乘东方-6飞船实现了太空飞行。

“上升”飞船是世界第一艘多座位载人飞船。1965年3月18日,航天员列昂诺夫从上升-2飞船上实现了世界首次出舱活动,现在舱外活动已成为几乎所有载人航天飞行计划必不可少的组成部分。

得益于应用了世界最先进的科学和技术成果,50多年间载人航天飞速发展。在苏联时期,新一代载人飞船“联盟”取代了“上升”飞船;在美国,“阿波罗”飞船则代替了“水星”和“双子星”航天飞船。在20世纪60年代末和70年代初,发生了许多值得纪念的航天事件。

1969年1月,首次实现了2艘飞船在轨交会对接(手控方式)。航天员阿列克谢·叶利谢耶夫和叶夫根尼·赫鲁诺夫完成了从联盟-5飞船向联盟-4飞船的过渡。

1969年7月,阿波罗-11飞船飞向月球,美国航天员阿姆斯特朗和奥尔德林首次踏上月球。可以预见,在不久的将来,人类一定会重返月球,届时将带去新的任务、新的技术和新的研究计划。

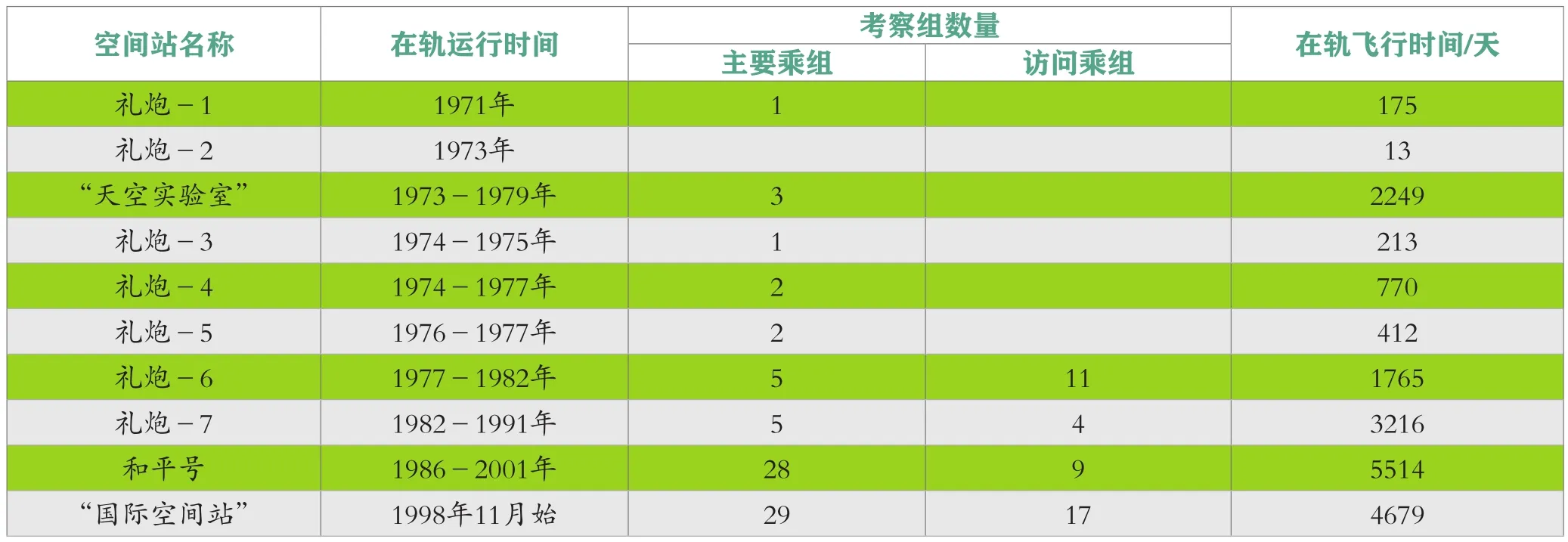

1971-2011年空间站在轨飞行数据统计

1971年6月,联盟-11飞船的飞行,航天员多布罗沃利斯基、沃尔科夫、帕察耶夫对第一个长期空间站礼炮号的考察,开辟了轨道飞行的新阶段。航天员在轨飞行22天,首次开展了周期性飞行计划,这些计划成为了以后空间站长期考察的典型工作任务。

1)飞船与空间站交会对接;

2)舱载设备开封并在空间站完成科学计划;

3)对服务和科研系统进行技术维护和维修;

4)排除异常情况和设备故障;

5)对空间站设备进行封存;

6)与空间站分离并返回地面。

在载人航天发展史上,具有特殊意义的事件是1975年实施的“阿波罗-联盟”飞行试验计划,这是苏联和美国2个不同体制国家共同开展航天活动的首次尝试,是国际太空合作的开端。此后相继开展了“国际太空”、“和平-NASA”、“和平-航天飞机”、“国际空间站”等项目的国际合作。今天,国际合作走过了40年的发展之路,在未来的深空探索中,国际合作还将具有极为重要的意义。

20世纪70年代初,2个航天强国苏联和美国针对多次使用的运输系统开展了研制工作,实施了“航天飞机”、“能源-暴风雪”计划。

多次重复使用的运输系统相比一次性载人航天器具有以下能力和优势:

1)能够将大尺寸客体送至轨道站(使用货舱);

2)能够将地球人造卫星带入轨道和脱离轨道;

3)能够在轨对航天器进行检查;

4)能够在轨对卫星进行维护和维修;

5)航天运输系统的元器件能够再次利用。

在30年间,美国的5架航天飞机完成了133次飞行。苏联的“暴风雪”航天飞机在1988年11月成功实现了首次自动轨道飞行,但后来命运发生了变化,“能源-暴风雪”计划终止。

1971-1997年,苏联/俄罗斯一共将8个载人空间站舱段送入了轨道。在礼炮号计划中,首批空间站的使用为研制复杂的载人轨道组合体积累了经验,为保障航天员长期在轨生活和工作奠定了基础,当时共有34名航天员在礼炮号空间站工作。

美国航空航天局(NASA)在“天空实验室”完成了有趣的计划,在此共进行了3次考察,3批考察组均由“阿波罗”飞船运送。

和平号空间站是多用途轨道组合体,在站上开展了广泛的科学研究,对未来载人空间组合体的应用进行了验证。在和平号空间站共驻留过28批主要考察组和数批访问乘组,共完成78次舱外活动,进行了23000多次科学研究和试验。共有来自12个国家的71人在和平号空间站工作过,完成了27项国际科学计划。其中,航天员波利亚科夫连续飞行了438天,相当于火星往返飞行的时间长度,创造了单次飞行时间的世界纪录。在和平号空间站运行的15年间,获取了应对和消除各类异常情况和偏差的宝贵经验。

空间站的应用始于礼炮-1,有数据表明,空间站载人状态的飞行时间在不断地增长。截至2011年10月1日,“国际空间站”载人的飞行时间已达到了85.6%,已经超过了和平号相应的指标。

截至2016年4月12日,在世界首次载人飞行55周年之时,总计有来自37个国家的544人进行了太空飞行,俄罗斯、美国和中国3个国家具有独立进行载人发射的能力。

2 “国际空间站”运营概况

“国际空间站”是由16个国家参与的国际项目,集以往所有载人航天计划的经验和技术于一身。俄罗斯对于“国际空间站”建设和运行保障做出了巨大的贡献。在1993年“国际空间站”组建之初,俄罗斯已具有了25年的空间站使用经验,并具备了完善的地面基础设施。

“国际空间站”乘组完成的作业总量和复杂度超过了和平号空间站相应的指标,这对一体化国际乘组训练水平的提高产生了极大的影响。

2000年11月2日,第一批长期考察组进驻“国际空间站”,截至2016年,已连续16年保持有人驻留的状态。空间站从1998年11开始建造,共有代表15个国家的5个空间机构为此付出了财力和物力。2009年伊始,“国际空间站”乘组人数增至6人,这使空间站资源得到了更加有效地利用。

截至2016年6月,已有49批主要考察组进驻了“国际空间站”,先后迎接了来自83个国家的222名考察乘员,共进行了1922项科学实验,取得了1200多项科研成果,其中包括微重力植物生长、微重力环境对人体的影响等。“国际空间站”的长期运行证明了人类已具备了在轨生存所需的技术和进一步探索太空的潜力。

空间站各类任务的复杂性对“国际空间站”乘员选拔、训练和康复过程提出了更高的要求,这些过程是系统性的,是一脉相承的。

航天员选拔和训练过程的阶段性和延续性是系统性最重要的原则,这是载人航天器乘组提高职业技能的保证。

航天员职业训练的一个主要特点是,必须在地面条件下获取首次“航天”飞行经验,在地面训练器上模拟出飞船和空间站的工作环境,在此体验飞行感觉,获取飞行经验。航天飞行的效率和安全在很大程度上取决于地面训练的效果。

目前,在航天员训练中心供航天员训练的主要技术设备是综合性专用训练器,包括“联盟”飞船和“国际空间站”俄罗斯舱段轨道舱全尺寸模拟器。

在航天员训练中还使用了一些专用训练器和技术设备,模拟各种航天飞行因素,以及正常和异常着陆情况。虚拟现实技术和计算机模拟器应用越来越广泛。

“国际空间站”乘员训练是一体化的训练过程,是以多舱段训练为原则,每个伙伴国(航天机构)针对自己的舱段(舱)训练乘员,训练在本国的基地进行。基于“国际空间站”乘组训练的经验,确定出在各伙伴国基地训练的时间和任务。在俄罗斯“联盟”飞船上进行飞行训练最为普遍,因为“联盟”飞船是目前往返天地间运送航天员唯一的航天器。

在“国际空间站”俄罗斯舱段进行了诸多的科学研究和试验,许多研究和试验是与美国及欧洲航天局(ESA)共同完成的。

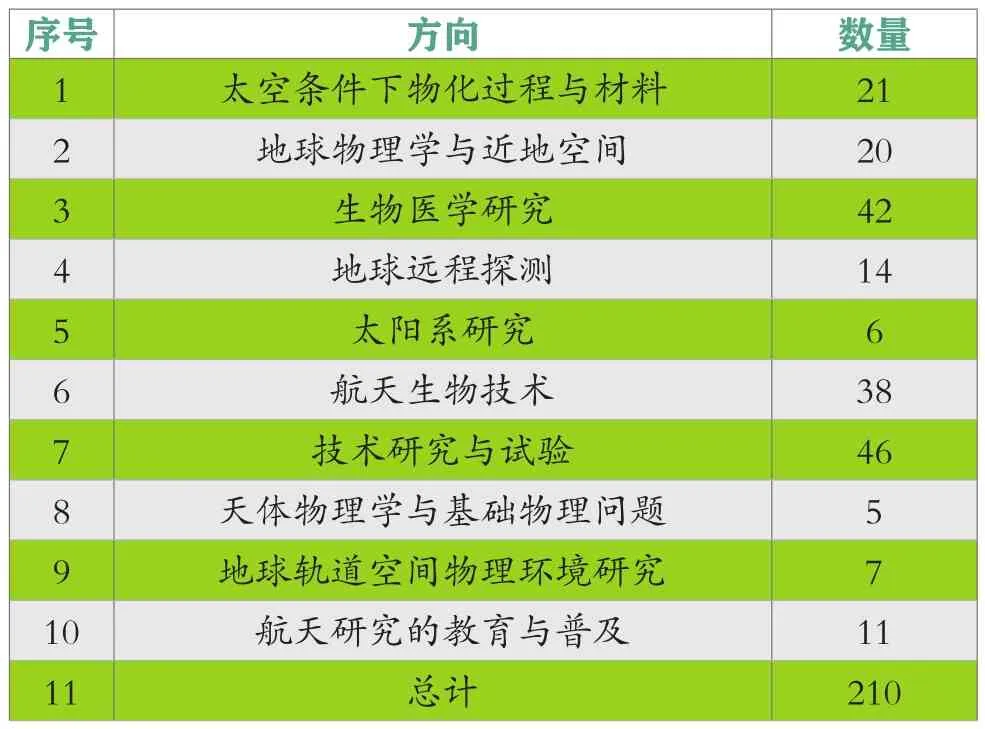

“国际空间站”科学研究的主要方向

航天研究扩大和加深了人们对地球和宇宙的认识,为解决基础科学和社会经济问题奠定了基础。在“国际空间站”俄罗斯舱段开展的科学研究数量不断增长,原因是科研设备的数量增加了,“国际空间站”俄罗斯航天员的人数也增至3人。

原计划2013年向空间站发送“多功能试验舱”,届时将向“国际空间站”运送整套新的科学仪器。得益于此,俄罗斯的科研计划将会极大地增加(“多功能试验舱”已推迟至2018年发射,译者注)。此外,ESA还将运送“欧洲机械臂”,以保障“国际空间站”乘组进行舱外活动。未来还将向“国际空间站”俄罗斯舱段运送节点舱和科学能源舱。

3 人在载人航天发展中的作用

在加强俄罗斯舱段建设的同时,正在研究使用自由飞行的无人飞行器的问题(“自由飞行航天器计划”),未来将与空间站对接并由航天员负责维护。在策划和组织航天活动过程中,一直困扰决策者的一个问题是:无人飞行和载人飞行哪个更好?

可以说,有一些活动和任务没有人的参与是不行的,如,装配大型结构;人造地球卫星的技术维护和维修;完成一些科学实验;控制轨道飞机;自动航天器设备的试验性训练。

载人航天在以下研究方向取得了丰硕的成果:生物医学研究、材料学、生物技术、维生素温室(受控生态)研究等。诸如“库仑晶体”、“等离子晶体”这样的物理实验极大地推动了对基础科学的认识。“等离子晶体”实验由俄罗斯和德国共同完成,10年间该实验取得了举世瞩目的成果,再次证明了轨道组合体能够有效地用于基础科学研究。

关于无人探测或载人航天的作用,О.Г.加津科有过这样的论述:“两者各有优势和局限,一切取决于需要。”

航天员的优势在于,人具备高智商和高能力,能够完成很多操作;而机器人探测器只能完成某些工作,机器人的智慧远远低于人类。

无人航天器、机器人不善于完成精确性的操作,如电子、光学及电子机械设备的调整、调节和维修,更谈不上异常情况的排除等。此类工作要有选择地完成,而人就能做得很好,人的聪明才智能够提高航天器的可靠性。

和平号空间站、“国际空间站”、“哈勃空间望远镜”在空间的运行和使用经验表明,只有人才能完成大结构的装配任务,维护复杂科技综合体在轨的工作状态,在长期的考察中完成对综合体的改进。

1982年,著名德国科学家、航天事业的奠基人格尔曼·奥别尔特造访俄罗斯航天员训练中心,在观察航天员水槽训练后指出,未来人将直接参与深空探索,而在地球轨道,诸如大型望远镜的装配及镜片的调整、技术维护和维修等这些工作将成为常态。他当时的预见现在正在变为现实。

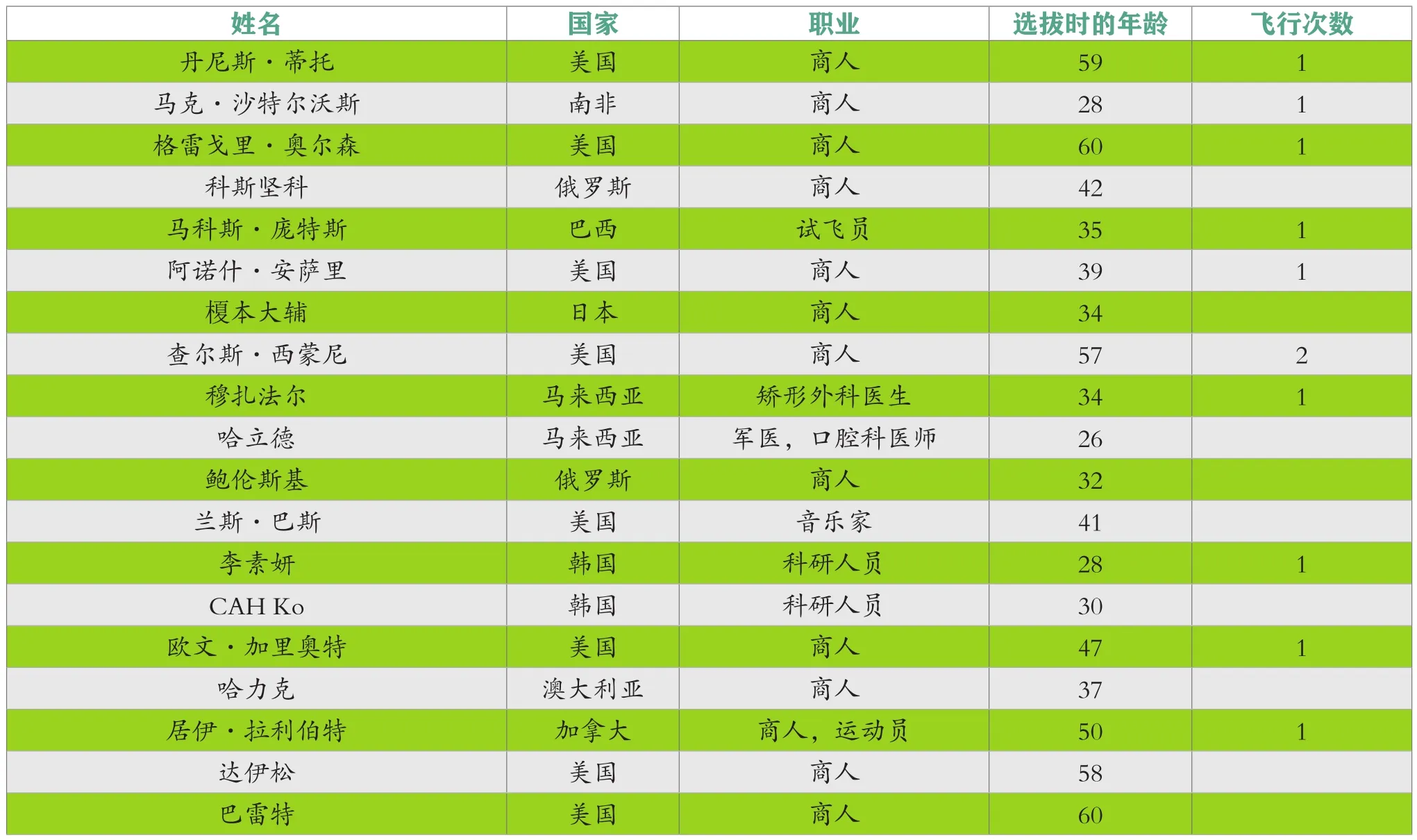

4 商业载人航天的发展前景

这里不得不提到一个具有发展前景的载人航天发展方向—太空旅游。一些国家已经开始发展太空旅游产业,保障不具备职业航天员资格的普通人进行太空飞行。私人企业参与航天事业的发展不仅可以为企业带来相应的利润,而且还能引领技术创新,提高企业的创新能力。太空旅行不仅仅局限于亚轨道和地球轨道的飞行。2020-2035年有可能出现轨道旅馆,初期会安置几个人,以后会达到几十人,再往后将会出现出租性的太空多座飞机,就像现在租赁飞机将人们运往马略卡或加纳利群岛一样。这样的旅馆项目在美国和俄罗斯都有。

多数航天机构和私营公司在深空探索的道路上已经迈出了实质性的一步,正在进行各类研究和试验,开发新的运输系统。俄罗斯正在进行多功能载人飞船的研制,NASA也在进行相同的工作,私营公司也参与其中。在这方面发展较快的是美国太空探索技术公司,洛马公司也有很好的发展前景,该公司正在研制“猎户座”载人飞船。

太空游客训练及在俄罗斯航天器上完成飞行的统计

5 载人航天发展的主要成就和未来主要发展方向

在50年的发展历程中,世界载人航天取得了巨大的成就,主要包括以下几个方面:

1)掌握了空间大结构组合体的装配和应用技术,使人在轨驻留成为常态(乘组轮换);

2)实现了载人登月;

3)验证了可重复使用载人航天系统的研制和使用技术;

4)完成了大规模的空间科研和试验计划;

5)验证了人造地球卫星的维护和维修技术;

6)创建了国际一体化航天飞行地面保障设施;

7)开展了空间国际合作;

8)保障了非职业航天员的太空之行。

尽管载人航天取得了巨大成就,但在宇宙探索的征途中我们却刚刚起步,正如著名学者和作家阿瑟·克拉克说的那样,“航天纪元才刚刚开始”。

现阶段明确了未来载人航天几个主要的发展方向,其中包括:

1)保障人进入近地空间,进一步开发近地空间的潜力;

2)开发月球,开发近月空间(建立月球基地);

3)向小行星和拉格朗日点飞行(走向深空的第一步);

4)飞向火星(人登陆火星并建立火星基地).

在未来100年,职业航天员的训练和飞行主要针对的是进行新的轨道飞行、完成深空探索任务,包括月球、小行星、拉格朗日点、火星,同时也要为太空旅游提供保障。

中国顺利进行了轨道飞行,接下来将进行空间站建设,并进行登月计划的制定和论证。

据预测,在22世纪到来之前,职业航天员的飞行数量将达到数千次,而太空游客的数量将达到数十万人。

在未来的100年,职业航天员将执行以下考察任务:

1)进行轨道飞行(人造地球卫星轨道);

2)向月球飞行并登月;

3)在月球基地进行考察;

4)向小行星飞行;

5)向拉格朗日点飞行(科学研究,空间望远镜的技术维护和维修);

6)向火星飞行;

7)登陆火星。

太空游客将进行以下活动:

1)亚轨道飞行;

2)长期轨道飞行(太空旅馆);

3)向月球飞行并登陆月球。

基于当前的科技发展水平,月球计划(包括建立首个月球基地)可能会在2030-2035年实施。未来月球还可能成为进行更广泛的科学研究及验证火星探索技术的平台。

火星计划还需要更广泛的科学技术论证,既要论证其技术上的可行性,也要论证航天员的安全保障。鉴于火星项目具有超常的复杂性和危险性,以及需要高额的经费,因此该计划应该成为国际化项目。

近年来,关于月球的最有趣数据是来自印度的航天器月船-1和美国的“月球坑观测与感知卫星”,发现了冰态水,以及以前未发现的化学元素。特别值得一提的是,日本航天器“月女神”在月球表面找到了直径为65m、深达100m的洞。如果在月球曾经发生过火山变化过程,那么不难推测,所发现的洞就是火山熔岩洞的入口。在这种岩洞里可以安置生物和工作隔舱,可以起到有效防护辐射的作用,这样就能解决月球上最为重要的生命保障问题。如果洞的拱顶厚度达到1~2m,则洞内的温度应当是恒定的(-30~40℃),这对于生命保障也是非常重要的。

在岩洞中建立月球基地可能有几种方法,我们认为,建立充气式结构的月球基地基本生活和工作舱是最实用和最安全的。开发此类岩洞最佳的方案是,利用机器人完成舱室安放和充气,航天员尽量少参与或根本不参与。航天员主要负责进行启封,安装,将服务、科研和生活设备调制到工作状态。

向小行星飞行也许是深空探索的重要步骤,美国专家多次表现出对该项目的兴趣,NASA甚至在水下开展了航天员在小行星表面的模拟活动。

为了顺利开展未来人向深空的飞行任务,必须解决以下航天员飞行安全和飞行训练的问题:

1)为了执行深空探索任务,必须树立新的航天员选拔理念,开发新的方法;

2)建立新的航天员训练器材和综合的训练方法(实物的、虚拟的飞行训练器、月球和火星模拟器);

3)训练在月球上进行安全的生产活动;

4)开发可靠和轻便的生命保障系统;

5)开发和实施航天员深空飞行医学心理学保障的原则和方法;

6)开发和实施航天员深空飞行结束后的康复方法,制定航天员长期职业活动的保障原则;

7)对职业航天员进行训练,以保障航天旅游业的需要。

所谓深空探索,就是通过人在深空开展活动掌握其行星上的资源,了解其特性和环境,以解决科学、技术、经济和其他问题。在开发月球和深空探索中,人主要充当开拓者、研究者和试验者的角色。

在开发月球和深空探索征途中不能没有人的参与,人作为修理工的作用并不是主要的,但在一些情况下只有人才能保证自动化综合体、自动化系统和自动化装置发挥可靠和长久的作用。

人应当是为开发月球或深空探索而建立的永久性基地中的一个有机组成部分,在这种条件下,人的生活和工作应当是安全、高效和舒适的。

探月和深空探索任务启动后,必须制定新的航天员选拔和训练方法,建立有效的航天员飞行安全和飞后康复的保障机制。

目前,科学技术的发展水平、现行的技术工艺,以及在航天员职业活动保障领域的技术储备,可以保障在近年内启动探月和深空探索任务。