九寨沟7.0级、精河6.6级地震应急视频会议系统应用及问题探讨

2017-08-31林向洋郑通彦姜立新吴天安高小跃

林向洋 郑通彦 姜立新 吴天安 高小跃

中国地震台网中心,北京市西城区三里河南横街5号 10045

0 引言

“十五”期间建立的全国地震应急视频会议系统,基于地震行业专网,以国务院抗震救灾指挥部(中国地震局应急指挥大厅)为主会场,实现了覆盖全国省级地震局应急指挥中心的视频会议召开功能,在震后应急通讯、会商会议等方面发挥着重要作用(刘在涛等,2010)。随着社会服务工程的大力推进,一些成员单位配备了高清视频会议终端或多点控制单元(MCU),有条件的省地震局建设了市县、台站级的视频会议系统,这使得全国视频会议组会模式更加多样化(张维佳等,2013;郑树平等,2013;杨彦明等,2014)。2017年8月8、9日,四川九寨沟、新疆精河分别发生7.0级、6.6级破坏性地震,震后国务院抗震救灾指挥部副指挥长郑国光同志通过全国地震应急视频会议系统第一时间向发震省地震局和相关部门传达贯彻党中央、国务院重要指示和部署,并先后7次主持中国地震局应急指挥部会议,研究落实抗震救灾指挥部署工作。由于2次地震间隔时间短,震后国务院抗震救灾指挥部首次频繁持续应用全国地震视频会议系统组织开展指挥部会议。应急视频会议系统在完成震后应急视频通讯任务的同时,也暴露了现存系统硬件组成和运维管理中存在的一些问题。本文以九寨沟7.0级、精河6.6级地震震后应急视频会议系统应用为研究对象,总结震后应急视频会议的要求、经验和教训,以期做好今后的地震应急视频会议保障工作。

1 全国地震应急视频会议系统概况

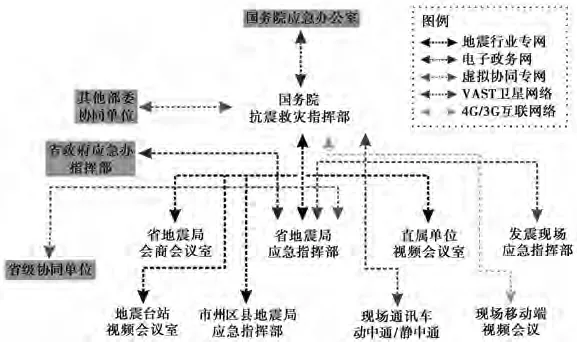

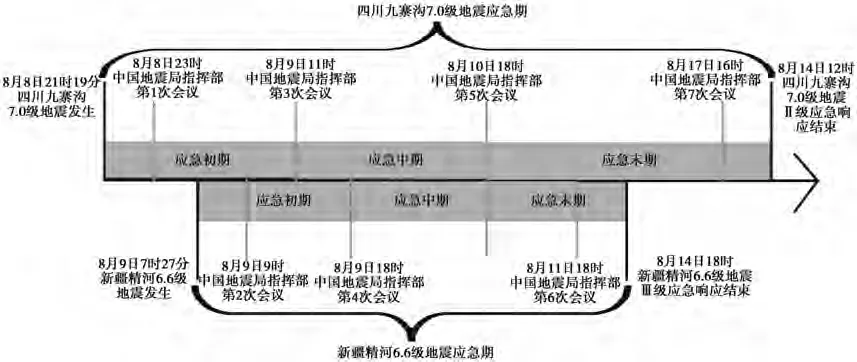

中国地震局应急指挥大厅以“十五”期间建立的全国地震应急视频会议系统为基础,依托“社服工程”完成了地震系统内视频会议终端升级改造,其包括全国各省市自治区直辖市地震局、中国地震台网中心、中国地震应急搜救中心、中国地震局第一监测中心、中国地震局第二监测中心、中国地震灾害防御中心、中国地震局地球物理研究所、中国地震局地质研究所、中国地震局地震预测研究所、中国地震局地壳应力研究所、中国地震局工程力学研究所(哈尔滨、燕郊)和中国地震局地球物理勘探中心等直属单位,共42个节点单位。同时,各省部署的应急指挥车车载终端、中国地震应急搜救中心的国家级现场应急指挥车车载终端和一些单位配备的移动视频会议终端,可以通过卫星网络、3G/4G互联网络实现更加便捷的现场应急通讯。破坏性地震发生后,中国地震局应急指挥大厅通过高清视频会议终端和多点控制单元(MCU),基于地震行业专网,快速组建地震应急系统指挥部会议,根据需要可通过电子政务外网与国务院总值班室连通,通过专线实现与武警部队总部、国家地理信息局、总政治部群众工作办公室和中央军委联合作战指挥中心等国务院抗震救灾指挥部成员单位连通,开展震后应急协同联动工作(图1)。

图1 中国地震局应急视频协同联动拓扑图

国务院抗震救灾指挥部承担全国地震应急视频会议系统牵头工作,负责组织协调全国地震应急视频会议演练、运维保障和联调测试等相关工作,其主要组会模式如下:

(1)点对点模式

点对点模式是指不借助多点控制单元(MCU)设备,只使用终端本身或使用内置MCU对少数(通常最多不能超过5个)其他终端直接发起呼叫(图2)。该组会模式操作简单快捷,稳定性高,不借助其他设备。

地震发生后的半小时内,通常采用点对点模式与发震省地震局应急指挥终端连通,以利于应急人员快速高效地相互沟通,初步了解震情、灾情,沟通应急处置协作方案,为后续应急工作做好准备。该模式的弊端是接入终端数量受限制,对各节点控制能力不足。

(2)星形组会模式(单MCU组会模式)

星形组会模式即常用的单MCU组会模式,需要借助多点控制单元(MCU)对其他终端发起呼叫,各与会终端设备地位平等,主会场根据需要可使用MCU对各终端音视频流集中控制(图3)。该组会模式适用于需要接入多个终端的会议。

图2 点对点组会模式

图3 星形结构组会模式

地震发生半小时之后,随着各工作组应急工作的开展,灾情、震情的不断搜集、整理,要求视频会议系统接入更多的参会节点,以完成信息交换、指令上传下达等指挥部署工作。这就需要通过MCU采用星形模式组会。该模式是地震应急后最为常用的组会结构,各个节点地位平等,资源分布公平。它一方面可以接入多个终端共同参会,另一方面可以通过MCU设备对各与会节点音视频控制。该模式的可接入点位数量受MCU容载量限制。

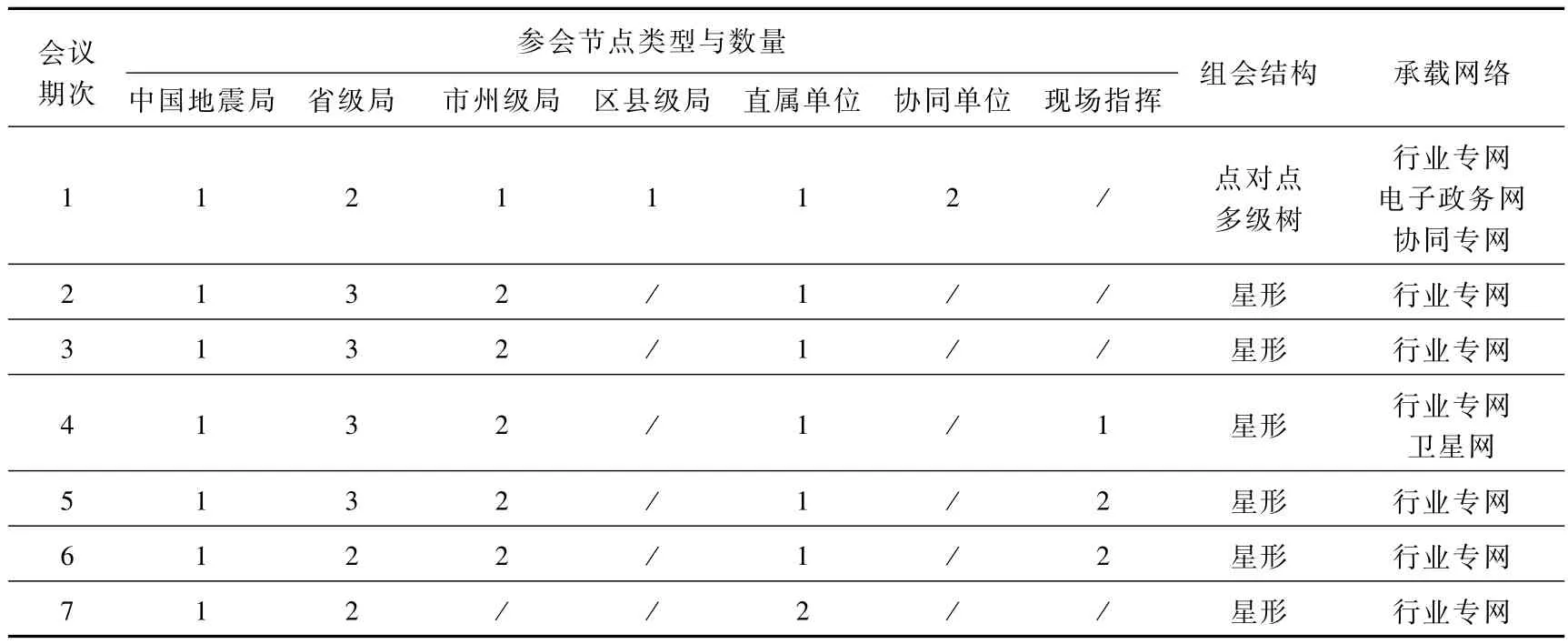

(3)多级树状组会模式(多MCU组会模式)

当需要呼入会议的点位数量超过单个MCU容载量时,可以采用树状模式组会(图4)。该模式采用多个MCU分级连接的方式,实现接入节点数量的增加。由于MCU等级的控制,不容易造成结构混乱和冲突,次级树MCU会议中的节点音视频传输质量会因带宽限制而有所下降。但次级MCU对于音视频流的控制,会影响到主会议的画面。采用该模式组会,可以拓展多个子树MCU组会,但需要各MCU间协调控制关系,以避免对主树会议造成影响。

图4 多级树结构组会模式

2 九寨沟7.0级、精河6.6级地震系统应用

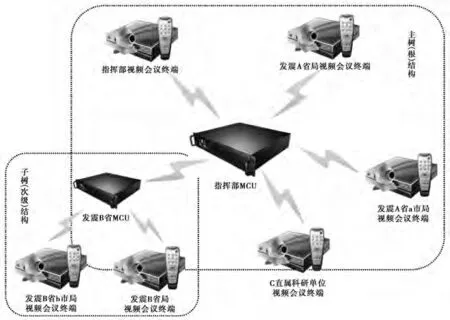

九寨沟7.0级、精河6.6级地震应急处置期内,应用全国地震应急视频会议系统共召开7次正式指挥部会议。先后参与的终端节点数10余个,与会单元类型包括中国地震局抗震救灾指挥部中心、省级地震局、发震市州地震局、现场通讯车和现场指挥部等节点。随着应急工作的开展,每次指挥部视频会议的会议内容和参会节点都会发生变化,组会模式和网络环境随之不断变化(表1)。

表1 指挥部视频会议节点连通表

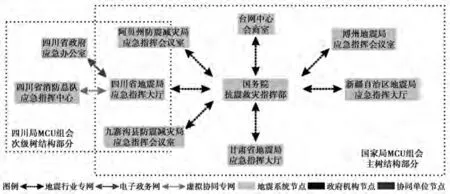

结合应急期的工作特点和指挥部会议召开时间节点,可将应急期分为初期、中期和末期等3个时期(图5)。指挥部视频会议在不同应急期发挥着不同的重要作用。

图5 时间轴表示应急期指挥部会议

2.1 应急初期(发震至震后12h左右)

应急初期现场工作队一般没有达到现场,应急处置工作以后方指挥部为核心,灾情、灾害评估结果、震情趋势分析等信息向指挥部汇总。指挥部节点承担指挥部署功能,传达贯彻整体精神,发挥统筹协调作用。发震省地震局节点为各类信息汇聚点,承担着“上传下达”的职责。发震市州节点为最前方信息汇报点,具备重要的“第一手”信息的获取能力。

根据应急工作开展情况,通常震后第1、2次指挥会议在应急时初期召开。由于九寨沟7.0级、精河6.6地震事件发生时间间隔短,2次地震的应急期重叠,故此次震后的实际应用中,第1~4次指挥会议在该时段召开。

2.1.1 视频会议应用模式

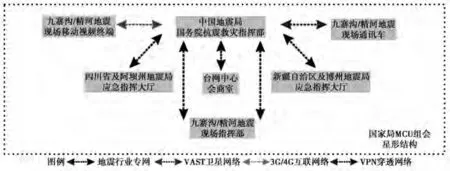

应急初期视频组会模式主要采用多级树结构和星形结构。多级树结构中的主树部分由中国地震局MCU召集的地震行业专网内地震系统视频会议节点组成,次级树部分由四川省地震局MCU召集的四川省政府和四川省消防总队节点组成。组建网络以地震行业专网为主,电子政务网和协同专网为辅(图6)。

2.1.2 应用效果和问题

应急初期的视频组会以地震行业专网为主体,电子政务网和协同专网为辅。由于多级树的逻辑结构,次级树中网络环境不会对主树会议造成影响,网络波动小,应用效果良好。次级树网络接入的节点效果取决于搭建网络带宽,此次地震应急中与四川省消防总队音视频连通应用效果良好(图7)。而市州和区县级别的节点由于分配带宽受限,画面质量较差,伴有轻微马赛克。

2.2 应急中期(震后12~48h)

应急中期现场工作队已经抵达或接近地震现场,应急工作逐步向前方推移。后方指挥部更关注前方传回的灾情破坏、人员伤亡等信息。现场指挥车、现场工作队通过视频会议回传的图像声音资料尤为重要,保障好现场应急通讯意义重大。该时期也是现场指挥部视频会议搭建的重要时期。

2.2.1 视频会议应用模式

应急中期视频组会模式主要采用星形结构。中国地震局国务院抗震救灾指挥部作为主会场,现场指挥部作为主要汇报节点。组建网络以地震行业专网为主,移动视频终端通过4G/3G互联网接入组会,通讯车则通过卫星信号接入组会,现场指挥部通过VPN穿透进行业内网参会(图8)。

2.2.2 应用效果和问题

由图8可见,应急中期的视频组会结构虽然变为更为简单的星形结构,但接入节点的网络搭建变复杂。同时,由于地震现场网络环境存在不可控的因素,在实际应用中出现过声音丢失、图像马赛克严重、MCU画面控制不匹配等问题,影响了会议效果。

图6 应急期多级树结构视频会议组会模式

图7 第1次指挥部会议——四川省消防总队汇报应急情况

2.3 应急末期(震后48h至结束)

应急末期现场指挥部视频节点为重要的中心节点,主要由现场指挥部向后方指挥部作地震情况的总结汇报,后方指挥部对于地震应急处置情况进行批示和总结(图9)。该时期视频组会模式主要应用星形结构。中国地震局国务院抗震救灾指挥部作为主会场,现场指挥部作为主要汇报单位。不同的是,该时期的视频节点不再加入移动终端和通讯车终端,网络结构以地震行业专网为主体。由于采用稳定简单的星形组网结构,组建网络也以单一的地震行业专网为主,因此,地震现场指挥部的会议环境趋于稳定。视频会议过程中,图像声音正常,会议整体应用效果良好。

图8 应急期星形结构视频会议组会模式

图9 第5次指挥部会议——九寨沟地震现场指挥部向中国地震局汇报

2.4 应用小节

应用全国地震应急视频会议系统组建的7次正式指挥部会议贯穿整个地震应急期,有序高效地完成了地震应急前后方通讯、指挥协调和总结汇报等保障任务。整个应急期先后连通50余个节点,系统持续总时间超过20h。会议过程中,大部分时段各节点声音清晰,画面流畅。同时,由于受网络条件的限制、硬件品牌不一和现场情况复杂等原因,工作中也暴露出以下诸多问题,影响了视频会议的质量。

2.4.1 现场和次级节点会议质量差

在视频会议实际应用过程中,现场通讯车和现场指挥部的视频会议效果相对较差。特别是在第5、6次指挥部会议中,四川地震局现场指挥部节点出现过音视频传输卡顿、不同步、声音飘忽等问题。市州和区县的视频会议节点视频会议效果相较省级节点差,第1次指挥部会议接入的九寨沟县防震减灾局节点,图像模糊,伴有轻微马赛克,声音小,视频会议效果较差。

2.4.2 MCU组会控制失步

MCU控制失步是指通过MCU对各参会节点发送控制指令,部分节点未能正常接收或响应,造成控制的不同步。在第5、6次指挥部会议中,出现过个别节点与主会场图像布局不一致的问题。该问题出现的随机性大,重现性差,通常对出现失步现象的节点断开重连后可恢复正常。

2.4.3 震后应急视频会议组会规范欠缺

地震发生后,现有应急预案只规定连通视频会议,对于应急视频会议启动级别、召开次数、与会节点和组会结构模式等缺少明确规定。特别是多个破坏性地震相继续发生或发生在多省(市)边界时,会造成应急视频会议出现保障被动、组会混乱等问题。

3 分析及探讨

如前所述,地震应急视频会议系统在震后指挥部会议实际应用过程中所出现的音视频卡顿、控制不同步等诸多问题,可归纳为视频会议服务质量方面的问题。我们通过联调测试、加载还原实验和数据分析等手段,对影响视频会议质量的原因进行探讨。

3.1 网络带宽的影响

在终端硬件条件满足的情况下,网络带宽是决定视频会议质量的首要条件。网络带宽足够的情况下,才可以将终端支持的最高分辨率画面进行传输。若带宽不足,MCU则会通过相应算法来降低画面分辨率,以保证基本会议功能的正常使用。

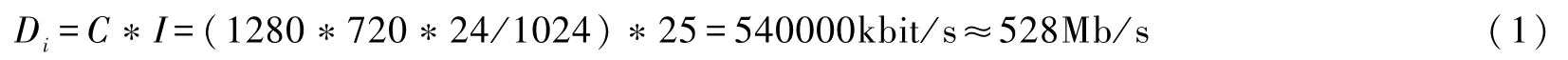

全国地震应急视频会议系统中的绝大部分节点均支持720p(1280×720)分辨率质量以上的视频画面传输,我们按此分辨率传输标准对需求的网络带宽进行计算。

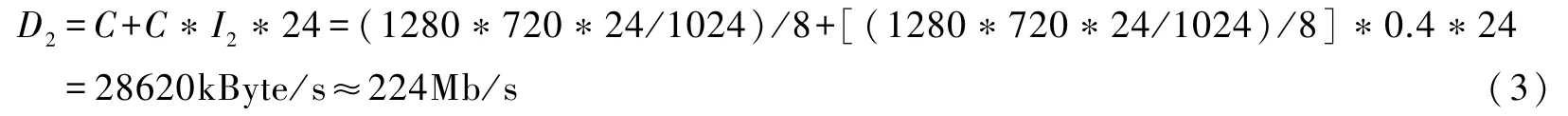

首先,计算理论极限情况下,即每帧传输的图像完全不同,使用PAL制的参考帧25帧/s计算

式中,Di为1路视频每秒极限传送 bit流;C为每帧图像大小,每像素以24比特显示;I为PAL制参考帧。

实际会议视频传输过程中,由于含有大部分固定场景,则需要计算实际传输数据增量。使用PAL制预测帧B帧和P帧进行计算,一般为10%~40%,这可简单理解为变化较多的会议场景为40%,变化较少的会议场景为10%

式中,D1为1路场景变化不大的视频每秒传送 bit流;I1为按会议场景变化少预测值取10%。

式中,D2为1路场景变化较大的视频每秒传送bit流;I2为按会议场景变化较多预测值取40%。

通过H.264压缩比80∶1标准化后传输数据量加上网络开销系数(通常取1.3)计算得到实际传输数据量(柳春等,2015)为

式中,D1*为1路场景变化不大的视频压缩后每秒传送bit流。

式中,D2*为1路场景变化较大的视频压缩后每秒传送bit流。

通过计算可知,若要稳定达到720p分辨率的视频会议效果理论上至少4M以上带宽。由于受地震行业网带宽限制,一般实际视频会议应用中对各节点呼叫速率带宽最高为2Mb/s。因此,在正常会议情况下,画面增量不大时,可满足1.17Mb/s带宽要求。但当画面增量较大时(如现场画面和通讯车行进等情况),呼叫带宽则不满足3.64Mb/s的带宽要求。这时MCU会通过特定算法,降低图像传输的实际质量,以保证图像的稳定传输。因此,若在实际应用中出现网络带宽限定且需要传输的画面增量较大时,视频会议应用则会出现画面质量下降、模糊甚至马赛克等现象。

3.2 网络抖动影响

随着IP网络业务的不断发展,对于视频、音频传输的要求不断提高。网络传输过程中出现的时延,若其值是恒定的,则会造成视频或声音的一定时间的延迟播放。而变化的时延被称作抖动,抖动大多起源于网络中的队列或缓冲,尤其是在低速链路时。在交互式多媒体应用中,如可视电话和视频会议应用中,需要支持音视频会议交互传输,端对端的时延应不超过150ms(王海兰,2008)。视频会议应用市场占有率较高的宝利通公司安装技术报告中建议,视频会议建立标准一般要求时延值不超过80ms,抖动应小于30ms。若网络传输过程中存在抖动,则会影响到视频或声音的质量,使画面或声音出现停滞、卡顿或丢失等问题。

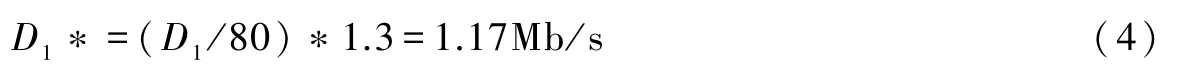

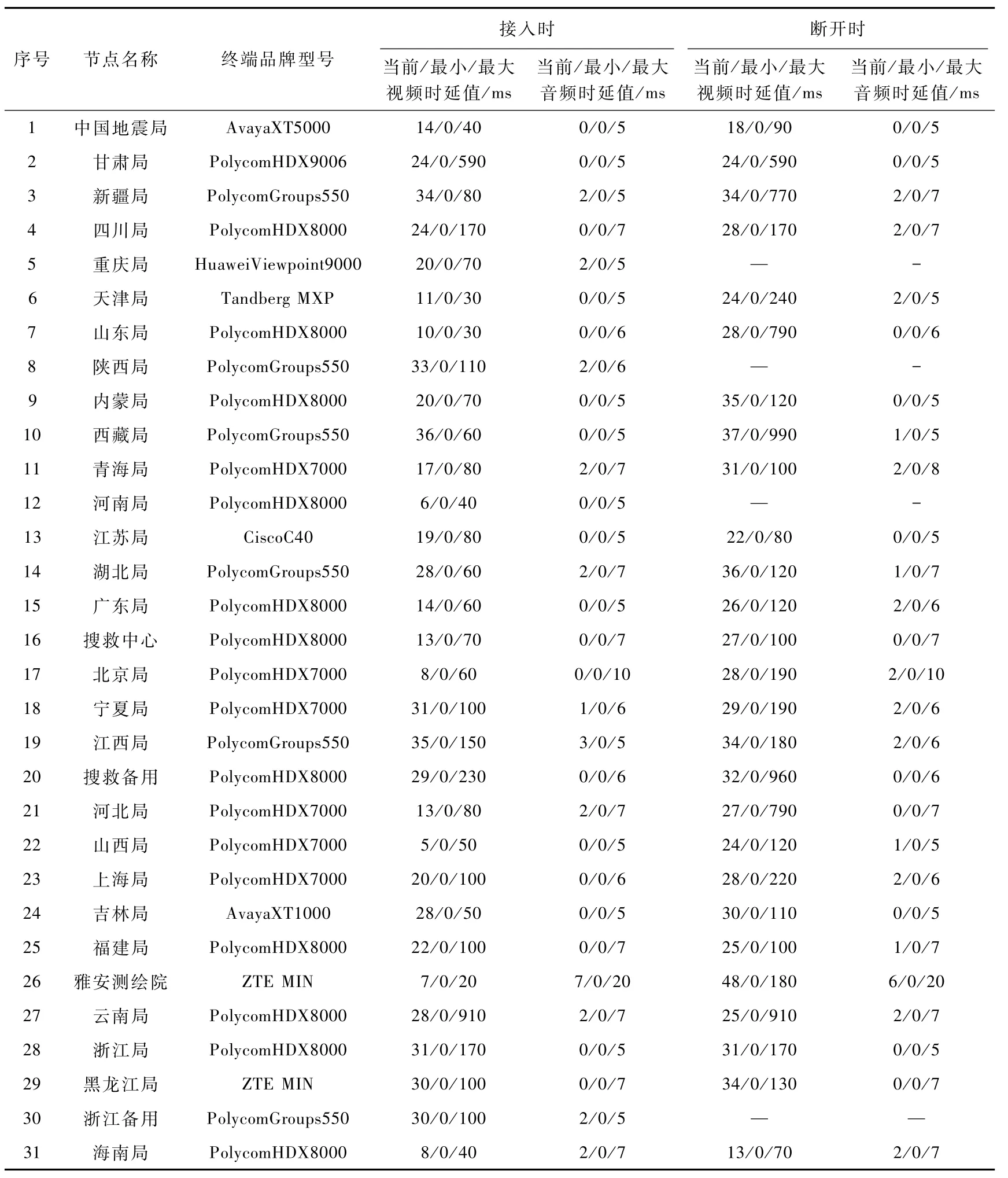

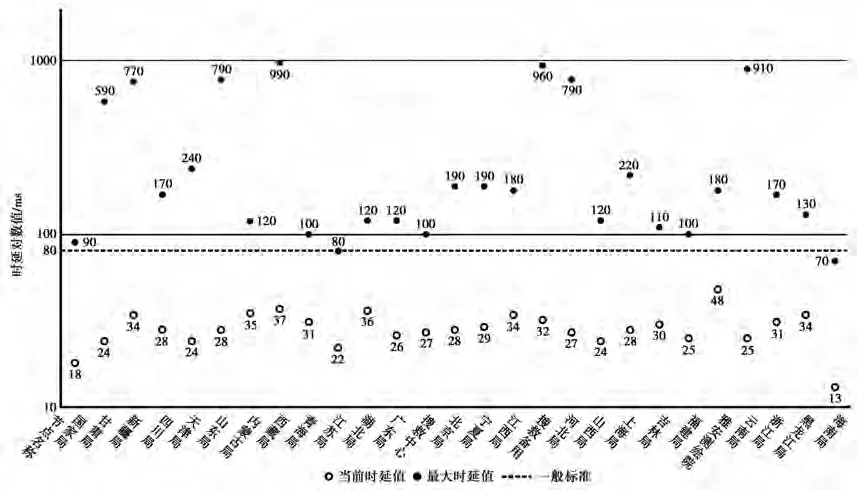

为测试全国地震应急视频会议系统网络抖动情况,我们进行了模拟调试实验。测试实验中使用2Mb/s的呼叫速率对系统31个节点进行呼叫,峰值连通28个节点。通过记录连通时和会议结束前各节点的音视频时延(抖动)值来反映各节点网络抖动情况(表2)。

由表2可见,各节点音频时延(抖动)值较小,远远低于一般标准值;而各节点视频时延值较高,并且有些节点在接入和断开时,变化范围较大,广泛存在网络抖动现象。

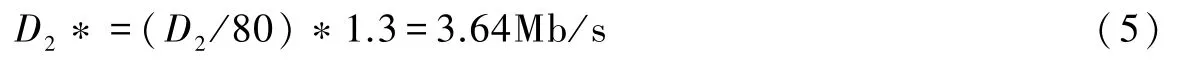

图10为各节点断开时的时延值和最大时延值。如图10所示,测试过程中,在数据完整有效的27个节点中只有海南局1个节点的最大时延值低于一般标准,中国地震局、青海局、江苏局、搜救中心、吉林局和福建局等6个节点的最大时延值较高,但高于一般标准值不超过30ms,基本满足视频会议质量抖动范围要求。而其他20个节点均在测试过程中出现网络抖动高于标准30ms的时刻。说明即使依托于地震行业专网,由于各视频节点接入网络的结构、网络承载业务量或业务优先级的不同等原因,各节点存在网络出现一定波动情况的可能。

表 2 模拟实验中各节点网络时延(抖动)数据表

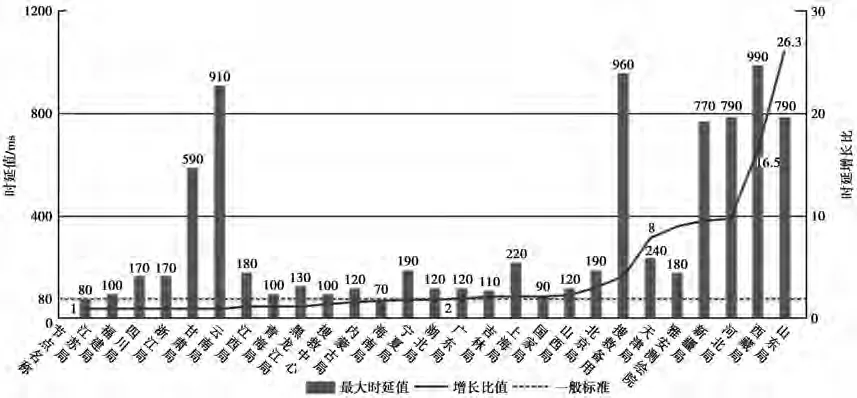

图11为各节点结束时最大时延值和增长比。由图11可见,天津局、新疆局、河北局、西藏局、山东局和雅安测绘院等节点在断开时视频最大时延值为连通时的8倍以上。在此次测试中,山东局节点断开时视频最大时延值为790ms,而连通时仅为30ms,前者为后者的26倍多。说明在测试过程中,山东局节点出现了较大的网络波动情况,造成网络抖动范围很大。

图10 各节点结束时时延值和最大时延值

图11 各节点结束时最大时延值和增长比

虽然,实验测试存在一定的偶然性,但也能有力地证明网络波动在行业专网内普遍存在。实际应用过程中,若某个节点恰巧在某个时刻由于承载业务量增加等原因,交换路由资源分配不及时,很有可能出现严重的网络时延,造成比较强烈的网络抖动,其程度远远超过视频会议系统容错范围标准,这势必会影响当时的视频会议音视频质量。

3.3 数据丢包影响

数据在通信网络中是以数据包为单位传输的,每个数据包中有表示数据信息和提供数据路由的帧,这说明数据并不是连续线性传输的。因此,在网络通信过程中,丢包现象普遍存在。通常认为,丢包率大于1%就会对视频会议应用质量造成影响,过高的丢包率会造成图像声音传输质量下降,甚至失去连接。据前人相关研究和应用经验,造成网络丢包的主要原因有物理线路故障、设备故障、路由错误和网络阻塞等(张大陆等,2010)。

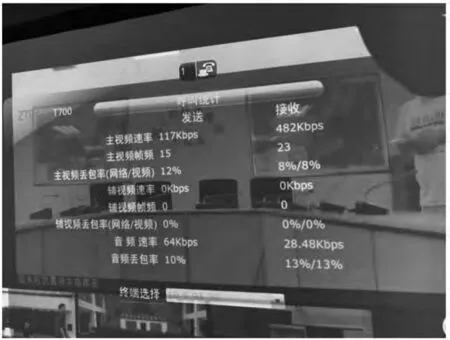

震后九寨沟地震现场指挥部会议中出现音视频传输卡顿、不同步、声音飘忽、画面马赛克严重等问题,与丢包问题影响视频会议应用效果的现象非常相似。又由于现场指挥部搭设的网络为所驻扎酒店的电信网络,接入范围广,应用复杂,构建的网络环境不稳定,很有可能造成网络的不定时阻塞,进而影响视频会议效果。

为重现当时场景,我们在震后指挥部所驻扎的酒店进行了模拟实验。在相同网络条件下,人为通过大数据包传输对网络加载,与中国地震局指挥大厅节点连通测试。加载网络条件下,出现音视频丢包率达到10%左右,视频会议画面出现明显卡顿、马赛克现象,声音出现断续,MCU的画面控制也出现了失步现象(图12)。停止网络加载,则音视频传输恢复正常。此次现场实验较为全面地还原了震后实际应用时出现的问题。

图12 现场指挥部加载测试图

3.4 组会结构

星形结构是地震应急视频会议系统主要的组会模式,该模式逻辑结构简单,各节点所占网络资源平等,具有连接故障率低、易于控制的特点(张维佳等,2013)。但在实际应用中,各节点的硬件设备、网络条件和优先等级等不尽相同。如在与现场指挥部对话的会议中,由于现场指挥部网络资源紧张,会议条件简陋,故应对这类节点资源倾斜分配。此时,若仍采用平等的资源分配方式,反而会造成浪费。多级树结构则应用在多MCU组会中,其网络层次分明,次级树的节点不会对主树造成冲突和影响,但次级树中的节点音视频质量会受带宽限制而大幅下降。

我们认为在现有网络资源条件下,应根据节点实际应用需要,有甄别地对各节点进行资源分配,才能有效提高会议保障的容错率。所以,在应用星形结构组会时,可根据需要手动对各节点呼叫带宽进行资源分配,保障重要节点的资源占有率,以保证节点视频会议的效果。应用多级树结构时,也可以把网络不稳定或不作重点保障的节点放在次级树中,优先保障主树中会议质量。

4 结论和建议

4.1 结论

九寨沟7.0级、精河6.6级地震震后指挥部视频会议是地震应急视频会议系统的一次较为成功的应用,在震后前后方应急通讯、指挥协调和协同联动中发挥了重要作用。但应用过程中也暴露了诸多技术问题,影响了视频会议质量。我们经过现场还原、实验测试和相关技术分析认为,造成部分节点在实际应用中出现图像卡顿、声音飘忽等视频会议质量较差问题的主要原因是网络条件波动。地震行业网网络带宽的限制、现场指挥部节点架设网络环境的复杂以及各种原因造成的网络堵塞、抖动等原因,都会造成一定的网络波动,这些波动必然会对依托于传输网络的视频会议系统质量造成影响。

4.2 几点建议

4.2.1 建立视频会议系统QoS(质量服务)标准

对地震行业网络基本情况进行梳理,特别是对系统各节点接入网络结构和逻辑构成进行详细调研。对于网络结构和逻辑构成复杂的节点应重新规划网络环境,减少跳转次数,降低其他业务设备可能对网络造成的影响。合理应用网络QoS技术方案,缓解当网络出现阻塞延迟时对视频会议系统应用的影响。

4.2.2 建立视频会议系统建设规范

视频会议效果取决于整体会议环境,只有规范现场视频会议系统整体环境,才能形成可靠的会议环境,才能对会议中出现的问题进行及时有效处理。但现系统中各级节点的视频会议系统建设条件不尽相同,特别是地震现场搭建的会议环境更是复杂多样。因此,需要建立相关建设规范,对视频会议系统建设的网络条件、终端兼容性和基础会议环境(音响、投影显示、基本灯光照度等)等基本要求进行明确规定,才能建成兼容性强、会议环境稳定和应用效果良好的视频会议系统。

4.2.3 丰富震后通讯手段

由于依托地震行业专网,地震应急视频会议系统的应用受到限制。因此,从实际地震应急应用的角度出发,可利用现有地震应急视频系统平台优势,并结合云视频会议、4G移动视频终端等技术,丰富震后应急视频通讯手段,以提高指挥服务能力。

致谢:感谢地震应急视频会议系统各成员单位对于测试实验的配合,感谢四川省地震局相关同志在九寨沟现场指挥部网络环境实验中提供的技术帮助。