参观丁文江故居

2017-08-16章森桂

章森桂

参观丁文江故居

章森桂

2016年元旦,一个偶然的机会到了苏北泰兴,早就知道地质学界的老前辈、我所前所长曹瑞骥的亲舅舅丁文江是泰兴黄桥人,诞生于丁家花园,于是专程前往丁氏故居拜谒。丁家花园已经被辟为新四军黄桥战役纪念馆,喜出望外的,发现纪念馆的大门上有一块"丁氏故居"的铭牌、里面出现了一个"丁文江先生史料陈列",于是认真地学习了一番。

丁先生生于1887年4月13日,是他家七个兄弟中的老二,字在君,笔名宗淹,他被公认为我国现代地质事业的奠基人之一。丁文江的身上恰到好处地集合了优秀科学家、科学事业的组织者与管理者、科学思想的传播者等多重角色,他精于科学、长于办事,不仅表现在早期对科学事业的组织、管理方面;还表现在后期企业经营、政府公务的处理上都做出了影响深远的实绩。

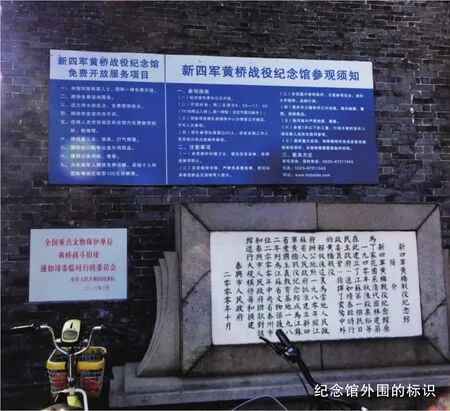

丁文江先生的故乡——黄桥是苏北的一个名镇,自北宋神宋元丰年间建镇以来,已有千余年历史,2002年被命名为"全国历史文化名镇"。它地处长江北岸,历来为交通要道,在古代素有"北分淮倭,南接江潮"的水上枢纽之称,水运有如泰运河、季黄河、东西姜黄河在境内汇合,距黄桥不远里就是长江的重要门户——出江入海的靖江港、泰州港;如今又有发达的陆路交通,334省道、如黄线、姜八线在黄桥镇区内交叉穿越,宁靖盐和宁通两条高速公路从黄桥擦境而过,新(沂)长(兴)铁路在黄桥设有客货编组站。黄桥有着深厚的历史底蕴,拥有在苏北与狼山齐名的千年古刹福慧寺,宋"顾孝子亭",南宋抗金名将牛皋的藏兵洞、洗马池,大片明清古建筑群,拥有建于明朝的何御史府,文明、致富二古桥等名胜,何氏宗祠被列为江苏省级文物保护单位;黄桥的文化积淀非常丰富,除有中国现代地质学之父丁文江先生外,还有辛亥革命元勋朱履先将军、喜剧大师、文化部副部长、社会活动家丁西林,著名化学家、中国科学院院士王德宝、曾任同济大学校长的丁文渊(丁文江的四弟)等,他们均系黄桥藉知名人士。1940年陈毅领导的新四军进驻黄桥,在这里发生了著名的"黄桥战役",新四军由此在苏北苏中站稳了脚跟。2005年4月黄桥被国家确定为全国30条红色旅游精品线路之一,2007年新四军黄桥战役纪念馆入选全国100个"红色旅游经典景区"、成为全国12个重点红色旅游景区。

丁家是黄桥镇的世家,早年黄桥就流传着"何家的官场,丁家的仓房"这样的话,丁家因从事粮食贸易,不但形成了米巷,还在桑园村等多处建有仓房,担任黄桥商会会长时间最长的是丁文江的弟弟丁练秋。丁文江先生的故居——丁家花园坐落在米巷10号,系清代园林建筑,园内雕梁画栋、檐牙飞空、回廊曲径、幽雅宁静,多竹堂、桂花厅、小淤舟、蝴蝶厅错落有致,假山、鱼池、修竹、乔木相映成趣。黄桥战役期间,陈毅、粟裕、陈丕显等新四军领导人曾在丁家花园办公和住宿,江苏省的第一个抗日民主政府——通如靖泰临时行政委员会就设在这里。"新四军黄桥战役纪念馆"于1979年开始筹建、1980年正式对外开放,1990年、2005年两次扩建纪念馆,按原丁家花园的格局进行了全面修复,2013年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

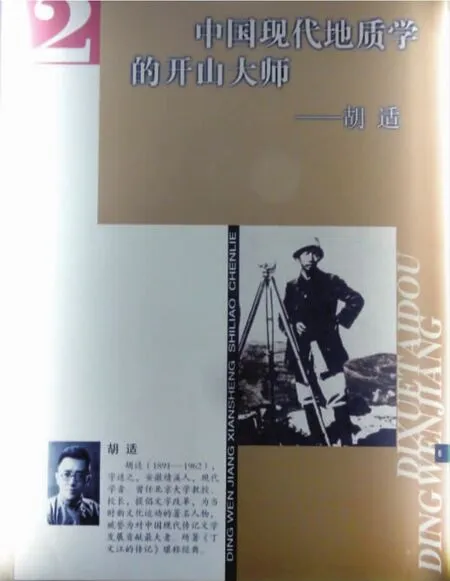

2007年是丁文江先生诞辰120周年,各地开展了多项纪念活动,泰兴市在泰兴市命名了文江路、实施了丁氏故居的修复工程、出版了《丁文江传》、在丁家花园开设了"丁文江先生史料陈列",并在院内栽植了12株棕榈永志纪念。史料陈列分为了四个部分,陈列的第一展室有"序言"和"丁文江生平大事年表"。第二展室分为四个部分并有丁先生的塑像,第一部分介绍他的青少年时代,幼年时被称"古镇神童",得到泰兴知县的赏识,助其留学日本,转赴英国时曾得到康有为的资助。1911年获格拉斯哥大学动物学和地质学双科毕业证书,深受"进化论"思想影响,立志献身科学报效国家,傅斯年称丁为"欧化中国过程中产生的最高菁华"。第二部分介绍了他为开创中国现代地质学所做的努力,归国后和章鸿钊、翁文灏一起创办了中国第一个地质调查机构——地质调查所,设立地质研究所培养了中国第一批地质学家,创办了中国地质博物馆和地质图书馆,第一个远赴云南、贵州等西南地区进行地质矿产考察,参与创建中国地质学会、并多次担任会长,在他的努力下,将葛利普等外国学者聘请到中国来,大大加快了中国地质科学的发展,他主持出版的《中国地质学会志》、《中国古生物志》等刊物蜚声中外,胡适称丁为"中国现代地质学的开山大师"。他积极支持北京大学地质系的发展,北大地质系1920、30年代的两度辉煌丁文江出力不小。地质科学外,他对地理科学贡献也很大,他主编的《中国分省新图》、《中华民国新地图》等地理图集被誉为划时代之作,他整理出版了《徐霞客游记》,是近现代研究徐霞客成果突出的学者。第三部分介绍了丁文江在立志科学救国外,还积极参与政治活动,与胡适等一起大力宣传新思想,积极参与科学与玄学的论战;面对日寇的入侵,积极探讨抗敌救国的方法,在担任北票煤矿总经理、淞沪商埠总办、中央研究院总干事期间为兴办工矿企业、发展科学和教育事业、收回租界法权和发展上海等曾尽最大的努力,英商主办的《字林西报》评价丁为"一个真正的爱国者"。第四部分是丁文江逝世后各界沉痛哀悼,国民政府行政院、上海市、中央研究院都专门发文致哀,各大报刊都进行报道,翁文灏说"他的治学的精神与做人的规律能长留在后辈的心中做我们的模范"。陈列的最后是"结束语",展示了含有介绍丁先生事迹的《北京大学校史馆展览导读》、《中国地质博物馆》和《丁文江传》。由于筹备仓促、条件有限,"丁文江先生史料陈列"以照片为主,实物极少,一些重要史料有所遗漏,而且陈列虽然设在故居,但丁文江出生、居住、读书或其他活动的地点等都没有标识出来,陈列有待补充。

陈列的第一部分

陈列的第二部分

陈列的第三部分

陈列的第四部分

一九四九年以后,由于某种原因,丁文江先生被错误地当成"地阀"(地学界的学阀)、"买办学者",受到了不公正的评价,丁先生对我国现代地质学的巨大贡献很少有人再提及,年轻人对丁先生没有了印象。改革开放以后,人们逐渐开始追忆丁先生的事迹。丁文江的人品学问当时就得到各界人士的赏识,除梁启超、蔡元培、胡适、傅斯年、陶孟和等大家外,其他人也对他敬慕不已,尽力相助。例如地质调查所开办之初,经费匮乏,曾任农商部次长的刘厚生变卖自己的珠宝古玩得款五万元,充当地质调查所的开办费用;1920年丁文江和章鸿钊、翁文灏等决定筹建地质图书馆,呈请农商部发起募捐,当时的大总统黎元洪带头捐款千元,中兴、开滦煤矿及交通部门也都大力资助,最后得款近四万元,建成了地质图书馆;丁文江从国外也取得很多资助,如丁文江主编的《中国古生物志》的出版费用主要来自瑞典的资助,瑞典的火柴大王克罗伊格就捐赠了五万瑞典克朗(在当时约折合一万美金),瑞典籍顾问安特森从自己的薪金中捐助了十万瑞典克朗;负责处理美国退还庚子赔款的中华教育文化基金会每年补助地质调查所三万五千元或五万元,是基金会常年补助的几十个单位中得到补助最多的两个单位之一。地质调查所的经费,政府规定是每年12万元,上世纪20年代时,实际能拿到手的不过3~5万元/年,30年代不过7万多元/年,有时连工资都不够发,当所长的丁文江只能四处化缘,丁文江曾说从1915年至1935年,地调所得到的"私人捐助将近20万元","那时得到大量私人捐助的,只有地质调查所一个"。改革开放以来,"长期噤声而心怀隐痛的老辈地质学家们,追寻历史真相的科学史研究者们,不断突破原有的无形禁区,逐步将地质调查所、丁文江、翁文灏这些被埋没的真实形象重新展示在世人面前",首先是中国科学院地学部主任尹赞勋在他临终提出"章丁翁李四大家"、"四人评价不定案,妄想地质向前跨";此后纪念丁文江的活动陆续开展,如1986年4月湖南省举行了"纪念丁文江先生逝世五十周年大会"、1987年10月在北大聚会纪念丁先生诞辰100周年,2007年丁先生诞辰120周年时更是多地开展了纪念活动;纪念丁先生的有关文章、著作犹如春笋遍地,如王鸿祯院士的"纪念丁文江先生诞辰120周年"、陈梦熊院士的"丰功伟绩永世长存"、北京大学于洸与何国琦教授的"丁文江先生与北京大学地质系"、中科院科技政策与管理科学研究所研究员、原中科院院史研究室主任樊洪业的"李四光与地质学界的历史纠结"和"李四光和丁文江的恩恩怨怨"、中科院地质研究所吴浩若研究员的"重温丁文江的见解",中国科学院大学潘云唐的众多有关丁先生的文章(1986~2010)、泰兴林任申和林林的《丁文江传》、丁先生的侄子丁海曙的"丁文江对地球科学的卓越贡献"、丁明远的"20世纪的徐霞客——我的伯父丁文江"等,为恢复丁先生的历史功绩进行了很好的宣传。相信丁文江先生的纪念活动会有越来越多的人参加,丁先生的光辉形象一定会留在更多人的心目中。

丁文江先生的塑像